劳动实践:以“做中学”为价值取向

张天明

劳动教育是全面贯彻党的教育方针的基本要求,是培育和践行社会主义核心价值观的有效途径。但是,劳动教育一度在学校教育中被弱化,在家庭教育中被软化,在社会中被淡化。为了改变这种状况,我们从尊重劳动成果、享受劳动快乐、掌握劳动技能、养成劳动习惯四个方面,探索劳动实践专项体验课程的校本化实施。

整个课程架构着眼于学生核心素养的养成,让学生在学习劳动知识、掌握劳动技能的同时,通过劳动实践体验,培养劳动观念,磨炼意志品质,从而实现以劳树德、以劳增智、以劳长技、以劳强体、以劳益美、以劳创新的课程目标。

劳动实践体验课程分班级劳动实践、校园基地劳动实践、社区公益劳动实践、家庭劳动实践四个板块,以“做中学”为价值取向,强调教师与教师、教师与家长、教师与学生、教师与专业人士互为补充,共同卷人课程实施,从而构建具有学校特色的校本劳动实践体验课程内容体系。

班级劳动实践:美的班级人人有责

以班级为单位组织进行,以环境卫生、班务管理、物品摆放以及设施设备管理为主要内容。其主要目标是教室干净、桌椅整齐、物品摆放美观等。学生的主要任务是完成教室及公共区域的劳动体验任务。一二年级主要负责教室、楼道,三至六年级主要负责教室、楼道、公共区域。每一区域,学校都制定了具体的实践体验目标和评价细则。如教室清洁卫生,我们从“地面、桌椅、门窗、讲台、黑板及板槽、图书角、墙裙、垃圾桶”等8个方面,制定了“地面无污迹,桌洞无灰尘,垃圾不过夜”等24项具体检查评比细则。通过这样的体验,学生真实地感受到劳动让校园更加干净整洁,从而体会到劳动创造美(见表1)。

每天都要进行的“晨扫、午净、暮评”是班級劳动实践体验课程的又一样态。每个环节10分钟。

“晨扫”开启一天的清洁维护,每个班级在“我们的校园真美丽”的音乐声中,对公共域区和教室进行清洁常规维护,然后开始一天的经典晨诵;“午净”是对公共区域环境的保持,由每班值周的清洁护卫之星小队进行公共区域环境巡查,并对出现的问题进行整改;“暮评”重点是对每一个班级“课前课后三件事”,即人走地面净、桌椅一条线、公共区域无纸屑的情况进行总结评比。通常各班推荐一名美丽校园护卫之星组成学校美丽校园值周小队,在少先队大队部的组织下进行检查评比,并在第二天“晨扫”时间公布“暮评”结果,对出现问题较多的班级进行专项督查整改。

校园基地劳动实践:一花一草总关情

校园基地劳动实践是在学校按班级划定的劳动基地进行,主要内容为花草养护、树木管理、种植活动、观察研究花草树木等。

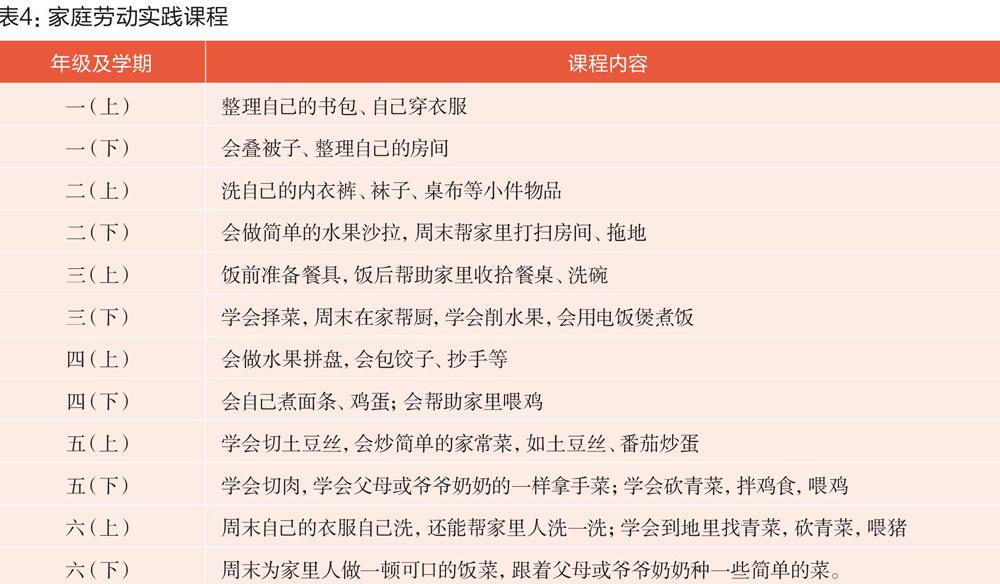

学校基地劳动实践重在培养学生的劳动技能。学校针对基地劳动实践活动,制订了《播下希望,收获幸福》《陪伴美丽的花儿》《我们都是树木的好朋友》等十个主题活动方案,每个年级再根据主题活动方案制订具体的实施方案,固定为每周二下午全校性综合实践活动时间开展活动。同时,我们根据小学生各年段对劳动的认知水平,把1-6年级分为低段和高段两个阶段,分别确定不同的课程内容(见表2)。

校园基地劳动由两个环节组成,每一个班级由班主任和劳动实践指导教师共同组织实施。环节一为“反思明理”,时间为15分钟,以在教室进行为主。高年段主要由学生以小组为单位,轮流组织。主要内容为对前一周的劳动实践总结反思,分享本小组的收获,介绍有关小知识,提出意见和建议等。低年段主要由班主任组织实施。主要内容为故事分享,夸夸同伴,学习简单的劳动小技能。环节二为“我的责任,我担当”,时间为45分钟,主要内容为按划定的学校基地进行劳动体验。在这一环节中,教师(或聘请的指导教师)的主要职责是安全管理,指导学生的劳动实践,例如如何挖地、除草、浇水、施月巴、养护,并且适时对学生进行评价、鼓励。

社区公益劳动实践:服务他人中发现人生的意义

社区公益劳动实践指向“具有公益劳动的意识,养成公益劳动的习惯,培养公益劳动的能力”这个目标。低年段和高年段在层次上的要求是不同的。低年段只要求在老师的带领下愿意参加简单的公益劳动,而高年段则要求具有主动参加公益劳动的意识,并能从中体会到快乐。同时,内容也有明显的差异,低年段主要完成“捡垃圾,我为社区老人唱歌、跳舞”等简单单一的劳动,高年段则要求增加参加社区义务劳动、到敬老院打扫清洁卫生、搀扶爷爷奶奶散步等内容。

社区公益劳动实践活动,每月一个主题,分年段利用班队活动时间进行。根据学生年龄特点,我们设计了“我是小雷锋”“争做文明劝导员”“关爱特殊群体”等12个专题,每个班级再制订具体的实施方案。例如1-2年级有“我把垃圾捡到垃圾箱”“我为敬老院的老人唱首歌、跳个舞”等活动;3-4年级有“我是义务交通员”“我为街道清除牛皮癣”等活动;5-6年级则有“我到敬老院服公务”“我参加了环保宣传”“我为社区居民写春联”等活动。

我校的社区劳动实践一般由两个环节组成。第一个环节是课内主题活动,由教师讲解劳动目的、任务及技巧,主要解决“知、情”;第二个环节是社区实践体验,由教师指导完成相关劳动任务,主要达成“意、行”的任务(见表3)。

家庭劳动实践:家庭也是生动的课堂

一个家庭就是一个生动的课堂。家庭劳动实践课以学生个人为单位,每天在家里完成,以生活化体验为主要任务。家庭劳动需要家长配合完成。一方面,我们要求家长充分相信自己的孩子,给孩子提供家庭劳动的机会,适时鼓励和指导孩子从事家庭劳动。另一方面,我们通过家庭劳动记录卡的形式督促孩子完成家庭劳动体验任务。同时,每月两次的家访,我们把孩子在家庭完成劳动任务的情况作为重要内容之一。

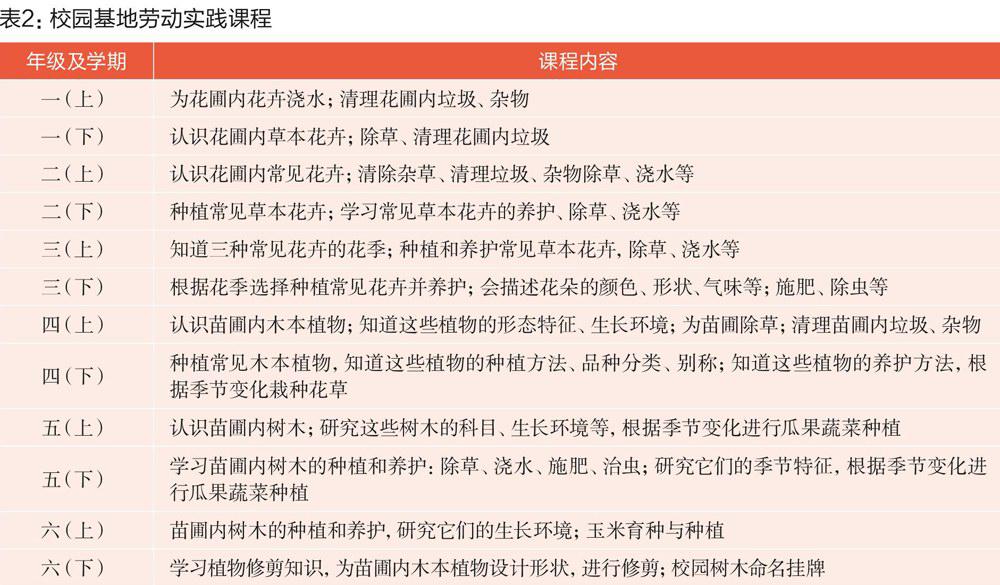

学校规定了孩子必须自主完成的家庭劳动内容(见表4)。在低年段提出了学会吃饭、整理自己的书包、文具、不乱扔垃圾等;高年段增加了能有条理放置和整理房间的小物品,会叠放衣服,能洗外衣、毛衣等衣服,会使用常用炊具,能做简单的饭菜,掌握基本的农作物栽培技能和饲养的简单方法等。

课程只有找到落地的有效方式,才能够生根。因此,学校在劳动体验课程构建实施过程中,始终把社会和家长资源作为重要的课程资源进行深度挖掘开发。一是在课程内容设置阶段,我们邀请家长代表、社会有关方面的专家及有识之士等,走进学校,走进课堂,与课程团队的教师和学生代表充分讨论,共同确定体验活动的主要内容。二是邀请家长担任课程指导教师,针对校园基地劳动、社区公益劳动等,通过专题讲座、现场指导、共同活动等多种形式,为课程实施提供智力支撑。三是定期召开家长会,请家长对孩子参加劳动提供必要的支持和帮助,并指导和督促孩子的家庭劳动,鼓励家长参与对学生劳动情况的评价。

每学期,我们都在年级中评选出一个劳动实践活动优秀班级,作为年级示范班级;分低年段和高年段各评选一个班级作为全校性示范班级。示范班级一期一评,动态管理。连续两学年被评为校级示范班级,除了获得学校最高级别的“合力之星”奖励外,还将被授予学校课程改革成就奖,进人学校荣誉陈列室。对于示范班级,我们制定了《绵竹市拱星学校综合实践活动示范班级管理规范》。通过校园广播、情景剧、手抄报、演讲、活动视频等形式,推广示范班级提供的案例和经验,带动全校劳动实践活动深人推进。同时,每学年学校还评选感动校园十大“最美劳动之星”。

几年的探索实践,我们惊喜地发现,学生的学习生活方式有了明显改变,对劳动的价值和意义有了更加深刻的体会。我们认识到,综合实践活动课程具有其他学科无法代替的价值,需要我们以学生发展为本,在实践中研究,在研究中创新,真正让这门课程在学校生根发芽,开花结果。