不同体育项目学生无氧运动能力的比较

张 程

1 前言

随着体育运动项目水平的快速发展,不管是在体能主导类速度力量型项目,还是在体能主导类耐力型项目,无氧运动能力已经成为优秀运动员或者体育学生获取优异运动成绩的重要因素之一,而无氧代谢能力又是体育专业学生运动速度和速度耐力的支撑,所以在当今学校体育训练中,有越来越多的教练员、领队开始注重运动员以及学生的无氧运动能力各方面指标的测试和评价。即使是相同的运动项目对于不同身体素质的学生来讲无氧能力也会有明显的差异。无氧能力也叫做无氧容量,是人体肌肉的无氧供能代谢系统能够提供能量的总量或完成无氧功的总量。现如今随着高科技的进一步发展,无氧功率测试的方法也比较多,比如纵跳高度法、疾跑法、和台阶试验等等,但目前采用无氧功率试验的比较多。本次主要运用该测试方法对体育教育专业不同项目学生无氧功率进行定量分析,在本文中主要分析了体育教育专业不同项目学生的无氧代谢能力特征,这将对客观地分析与评价体育教育专业学生的无氧运动能力、检查学生的运动训练效果以及探讨无氧工作能力的发展及其对训练的适应规律等理论和应用具有重要的意义,此外对测试结果进行数据分析为将来他们能否继续该项目学习提供理论参考。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

枣庄学院体育学院体育教育专业不同体育项目学生的无氧能力。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

在查阅有关《运动生理学》、《运动生物力学》、《运动生物化学》、《体育统计学》、《运动训练学》等相关书籍的基础上,查阅有关的硕士论文、期刊文献资料等,为本论文的研究做好理论准备。文献资料主要来源于枣庄学院图书馆、中国数字期刊网、中国期刊全文数据库、中国知网。

2.2.2 数理统计法

2.2.3 逻辑分析法

对测试结果进行逻辑分析对比观察,分析体育教育专业不同项目学生无氧运动能力的情况。

2.2.4 试验法

2.2.4.1 试验时间及地点

2017年5月22日至2017年6月10日,在枣庄学院体育学院运动生理实验室分多次完成了本研究的实验数据采集。

2.2.4.2 试验设备

日本 power-max Ⅷ无氧功率车。

2.2.4.3 试验对象

试验对象为枣庄学院2015级和2016级体育教育专业不同体育项目学生共56名,其中2015级体育教育专业学生29名,2016级体育教育专业学生27名,研究对象在进行试验时身体状态良好,试验前将试验目的、操作流程以及注意事项均对受试者进行了讲解,并集中做了试验演示。

2.2.4.4 Win-gate 无氧功率试验方法

本次试验采用了两种方法即30秒无氧功率测试和10秒无氧能力测试,对不同项目学生分次测试,以保证两次试验能让受试者得到充分休息即确保测得的数据更具有说服力。该试验要求在试验之前两天内受试者不应该参加剧烈的体育运动或者有大负荷运动,此外受试者在测试前要换好运动装以及运动鞋,根据受试者的身高调整好功率自行车的脚踏松紧度,给受试者明确说明测试的过程以及测试过程的要求(让受试者以最快的速度蹬车直到功率自行车的计时停止结束)。受试者在做试验前务必做好准备活动3-5 min,其中要做二三次的加速冲刺蹬踏,使受试者必须达到全身各肌肉器官系统充分的被动员起来,在正式蹬踏试验前询问受试者的身体基本信息并且调整好数据,提示受试者做好蹬车准备,测试人员发出开始口令,受试者开始全力蹬车完成规定负荷30s踏车运动。测试时测试人员应不断给予受试者以精神鼓励及时间提示,测试人员可在旁边鼓舞呐喊,带动受试者情绪,以使受试者发挥出自己本身的最大能力,并且坚持运动到规定时间结束。以负荷过程中的功率输出作为无氧能力的评价指标,用这种方法可以测出受试者的最大无氧功率、30s平均无氧功率和无氧功率的递减率[1]。测试结束后及时记录各测试人员生成的数据,换下一个受试者依次进行,试验结束后将所有数据汇总,并运用SPSS 17.0软件进行独立样本T检验,分析测试结果。10秒测试要求同30秒一样,方法是蹬踏自行车三次,每次10秒,间歇两分钟。

3 研究结果与分析

3.1 受试者基本情况的分析

表1 受试者的基本情况

受试者基本情况见表1,本次研究采用抽样调查的方法,抽取体育学院体育教育专业一年级和二年级学生作为被测对象,共测定枣庄学院体育学院体育教育专业学生56名,其中短跑跳跃组14人,长跑组12人,投掷组12人,篮球组18人,所有人身体状况良好。从表3-1中可以看出,体育教育专业不同体育项目受试者的身体基本情况大致相同,各组间指标无显著差异。

3.2 主要观察指标

本文将从以下观察指标对不同体育项目之间无氧运动能力进行分析,找出它们之间的异同,并分析原因。

峰值功率[peak power(W/kg)],简称[PP] ,无氧峰值功率是肢体肌肉在短时间内产生高机械功率的能力,其值越大,说明爆发力越强[2]。峰值功率反映磷酸肌酸系统的供能功率,它的大小取决于ATP的最大分解率和磷酸肌酸的最大合成率,无氧峰值一般出现在3-10 s之间,体现了最大无氧功率的水平[3]。因此,肌细胞内高能磷酸化合物的储量会直接影响最大无氧功率。

平均无氧功率[Average power(W/kg)],简称[AP],平均无氧功率是30s全力运动输出功率的平均值,体现肢体肌肉维持高功率耐力,平均功率反映无氧供能代谢系统的供能功率,其高低取决于30s中ATP的最大分解率和磷酸肌酸与糖酵解的最大合成率。糖酵解是速度耐力的能量基础,体现了无氧运动能力的整体水平,是无氧容量的指标,表明肌肉持续高功率输出的能力[2]。在 10s以后的运动中,由于高能磷酸化合物的消耗,糖酵解供能就作为主要的能量供应方式。众多实验显示,Win-gate 无氧功率测试中平均无氧功率与速度力量型项目之间存在密切关系,它能较为客观地反应速度力量型项目的能量代谢规律和代谢水平。平均无氧功率大有两种情况,一种可能是速度耐力强,另一种可能是无氧峰值功率非常高,但速度耐力一般[4]。因此,在对不同体育项目学生进行无氧运动能力的分析时采用平均无氧功率和无氧功率递减率相结合评价无氧运动能力是最合适的。

无氧功率递减率,也称疲劳指数[Power drop(%)],简称[PD],无氧功率递减率也称疲劳指数,体现了Win-gate无氧功率试验中最大无氧功率的下降幅度,反映机体的无氧抗疲劳能力,它的高低取决于无氧峰值功率和最小无氧功率,体现了机体的无氧耐力水平[2]。从理论上讲无氧功率递减率越低越好,但事实上人体的疲劳曲线下降都非常明显,即使是优秀运动员疲劳指数也在36.7%左右[6]。疲劳指数过高或过低都不好,疲劳指数过高表明受试者无氧抗疲劳能力差,或者是在测试前的一两天参加过大负荷的运动,机体没有得到完全恢复。疲劳指数过低可能是受试者在测试前没有做好充分的准备活动,亦或者是在测试过程中受试者没有竭尽全力测试,无氧峰值功率没有达到自身极限水平。如果测试得到的疲劳指数过高表明学生抗疲劳的能力比较差,但也是在正常的范围之内。

3.3 不同体育项目30s win-gate无氧功率测试结果比较

3.3.1 不同体育项目学生最大功率等指标的比较

通过进行30swin-gate无氧功率试验,对不同体育项目学生的最大功率、平均功率、相对最大功率、相对平均功率等相关指标进行测试与计算(表2至7)。

表2 短跑跳跃组和长跑组相关指标的比较

注:**p<0.01有极显著性差异;*p<0.05有显著性差异(以下同)。

从表2中可以看出,短跑跳跃组与长跑组的最大无氧功率和平均无氧功率有极显著性差异(p值分别为p=0.002,p=0.007)前者大于后者。分析原因短跑跳跃组属于体能主导类力量速度型运动项目,骨骼肌能量消耗不仅量大而且速度快,磷酸原供能系统是主要能量来源。长跑属于体能主导类耐力型运动,供能系统主要是糖酵解以及有氧氧化,而糖酵解供能系统供能约为磷酸原供能系统的一半,在磷酸原供能方面后者不如前者,此类运动表现出的速度力量也都不如短跑,故短跑组跳跃组的无氧运动能力较强。

表3 短跑跳跃组和篮球组相关指标的比较

从表3中可以看出,短跑组与篮球组相比最大无氧功率和平均无氧功率无显著性差异(p值分别为p=0.675,p=0.177)。分析原因可能是短跑是一种周期性的速度、力量与技术相结合的体能类运动项目,要求运动员尽自己最大的能力,用最短的时间完成训练或比赛,能量来源主要是三磷酸腺苷、磷酸肌酸、糖酵解,无氧代谢能力是短跑项目速度、速度耐力的基础和关键。篮球运动时间可长可短,需要参与者快速奔跑、突然与连续起跳、敏捷反应与力量抗衡,所以经常参与篮球运动得学生其运动能力、供能方式也会和短距离跑相类似,所以两者差异不显著。

表4 短跑跳跃组和投掷组相关指标的比较

从表4中可以看出,短跑组与投掷组的最大无氧功率相比有显著性差异(p=0.030),而两者平均无氧功率相比有极显著性差异(p=0.003)前者大于后者。分析原因两者虽然都是体能主导类力量速度型运动,在运动中能量来源主要是ATP分解供能,但是投掷在训练期间主要用力的肌肉部位是上肢力量,而win-gate无氧功率试验主要测试的是下肢力量的无氧功率,测得的数据可能与本身的运动类型及代谢方式有出入,所以就造成了投掷组最大无氧功率和平均无氧功率与短跑组有显著性差异。

表5 长跑组和篮球组相关指标的比较

从表5中可以看出,篮球组与长跑组的平均无氧功率有显著性差异(p=0.011),分析原因可能是在篮球运动中会有急停,急速跑等动作以及每场球赛用时较长,所以它是有氧无氧相结合的运动,在平时的练习当中也会使得身体无氧做功能力要比长跑的好一些,出现了峰值功率较高,导致平均功率较高,所以测试结果显示平均无氧功率会有差异,这需要增加样本量进一步研究。

表6 长跑组和投掷组相关指标的比较

从表6中可以看出,长跑组和投掷组的最大无氧功率与平均无氧功率相比无显著性差异(p值分别为p=0.746,p=0.811)分析原因虽然两个项目的运动类型不同,投掷组是速度爆发力型运动项目,运动比较剧烈,供能系统主要是依靠磷酸原,长跑是耐力型运动项目,能量来源主要是有氧氧化,它可提供较长时间的能量,维持长时间的低强度运动,而投掷在训练期间主要用力的肌肉部位是上肢力量,运动强度较大,但是win-gate无氧功率试验主要测试的是下肢力量的无氧功率,测得的数据可能与本身的运动类型有出入,所以就造成了投掷组最大无氧功率和平均无氧功率与长跑组没有显著性差异,无法客观地比较两者的无氧运动能力。

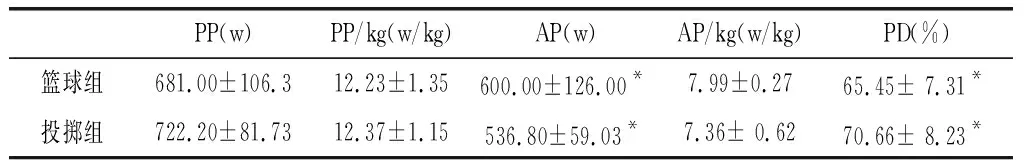

表7 篮球组和投掷组相关指标的比较

从表7中可以看出,投掷组与篮球组相比平均无氧功率有显著性差异(p=0.013),分析原因可能是篮球项目的速度耐力较强导致平均功率与投掷相比较大,而最大无氧功率没有显著性差异(p=0.114)。综上所述无氧运动能力短跑跳跃组最强,长跑组、篮球组与投掷组无氧运动能力无显著性差异,篮球组好于长跑组。

综上可以初步看出Win-gate 30s无氧测试实验中,PP反映肌肉短时间输出功率最高水平,AP则反映肌肉维持较高功率的耐力,可以评价糖酵解系统供能能力。体育教育专业部分学生组成的四个不同项目Win-gate无氧能力测试结果显示短跑跳跃组学生PP相对值、PP绝对值和AP相对值、AP绝对值、PD(%)均高于长跑组、投掷组,其他项目之间各有差异。

3.3.2 不同体育项目30s分段最大功率的比较

通过进行30s无氧功率自行车实验,对不同体育项目受试者0-30s各阶段的最大功率测试与计算(表8)

表8 不同体育项目30s分段最大功率的分析表

从表8中可以看出,0-5s启动阶段不同项目受试者测试结果均未达到最大功率而都是在5-10s达到了最大功率,随后逐渐降低,这可作为评价磷酸原供能能力的一个重要指标[5]。最大功率反映肌肉短时间输出功率最高水平,一般在前两个5s即可出现,上表中的测试结果绘制成折线图可清晰的看出各时间段最大功率变化情况(图1)。

图1 不同体育项目无氧能力30s最大功率变化情况

从图1中可以看出,不同体育项目均在5-10s才达到峰值,0-5秒为启动阶段,功率逐渐增加,在5-10s的时间段达到峰值以后运动功率逐渐下降,分析原因可能是受试者随着运动能量的消耗,前10秒内ATP分解速率达到峰值,磷酸原供能系统占优势,供能能力较强,会出现图1中看到的峰值。而后磷酸原供能系统不能满足长时间的高强度运动,无氧糖酵解供能占据主导地位,此时它的代谢产物乳酸不仅影响ATP的合成,还使得运动能力下降,产生了疲劳。

3.3.3 不同体育项目无氧功率递减率的比较

图2 不同项目无氧功率递减率分布图

从图2中看出,投掷组的无氧功率递减率相比其它三组有显著性差异(p=0.044),短跑跳跃组与篮球组相比无氧功率递减率无显著性差异p>0.05(p=0.653,p=0.612),张庆来认为投掷组的无氧功率递减率相比短跑跳跃组和长跑组有显著性差异[1]。综合以上分析以及有关学者的研究我们认为最大无氧功率即无氧峰值功率是肢体肌肉在短时间内产生高机械功率的能力,其值越大,说明爆发力越强[2]。峰值功率反映磷酸肌酸系统的供能功率,它的大小取决于ATP的最大分解率和磷酸肌酸的最大合成率,无氧峰值一般出现在3-10 s 之间,体现了最大无氧功率的水平。这一观点在张庆来等研究的不同体育专项大学生的无氧工作能力一文中指出过[1]。同时这也说明短跑跳跃类的运动项目短时间糖酵解供能方面的优势更加显著,分析原因短跑跳跃组主要是体能主导类力量速度型项目尤其是对比长跑类耐力型运动项目。这为今后的学生选择运动项目以及教练员选拔优秀运动员提供了参考,即学生和教练员在观察测试后的指标当中应尤其关注最大无氧功率和平均无氧功率以及达到最大无氧功率的时间,以确保选择的运动员有较强的高能磷酸供能系统,能更好的从事力量速度爆发力型运动。

匡卫红等认为影响win-gate无氧测试结果的因素包括负荷、环境、温度、主观用力等各种因素,其中负荷是最主要因素[7],在本次试验结果看来受试对象接受无氧测试后得到的部分数据和以往的研究有较大差异。本次研究中体育教育专业短跑跳跃组组学生PP达到了864.02±107.07w,而长跑组PP却只达到了528.17± 31.46,没有超过赵永才在研究中的最高输出功率[8]。其它组别的测试数据可能也会由于各种因素存在出入,这需要扩大数据来源进一步证实,这可能与受试者的身体素质有关,但总体数据分析没有显著差异。

3.4 不同体育项目10s无氧能力测试结果

表9 不同体育项目10s无氧能力测试结果

从表9中可以看出,不同体育项目的第一个10秒、第二个10秒以及第三个10秒的运动负荷(load)没有显著差异p值分别为(p=0.285,p=0.343,p=0.259),前文已经说明受试者身体基本情况没有明显差异基本上不会受到体重的影响。每个组的load是逐渐增加的,这可能与受试者运动时间的增加有关,随着时间的增加运动负荷也随之增加,受试者运动能力下降。

3.4.1 不同体育项目最大无氧功率平均值变化情况

图3 不同项目最大无氧功率平均值的变化

从图3中可以看出短跑跳跃组第三次蹬踏测得的最大无氧功率比第二次蹬踏明显降低,而其他三组降低幅度较小,各组最大无氧功率出现在各个组的第二次蹬踏,并且第三次蹬踏每个组的最大功率又都有所下降,图中试验结果显示在第一个10s不同项目均没有达到最大功率,分析原因可能是由于试验前受试者没有做好充分的准备活动,或者受试者测试时没有竭尽全力。此外在图3中能够看出最大功率在第三个10s又都是下降的分析,原因可能是负荷即运动量增加导致磷酸原供能系统下降,这也表明了在整个运动过程中机体能量供应方式的转变这也符合人体供能特点所以会出现上述结果。尽管如此在图3-3中也能看出短跑跳跃组、篮球组的无氧峰值依然是高于长跑组。

4 结论与建议

4.1 结论

通过对枣庄学院体育学院体育教育专业不同体育项目学生Win-gate无氧功率自行车试验,得出体育教育专业从事不同体育项目的学生在无氧工作能力方面存在一定差异,短跑跳跃组的学生具备较强无氧能力的趋势,疲劳指数较低,而投掷组的无氧工作能力较差,疲劳指数较高,长跑组的无氧能力较短跑组篮球组较低,因此无氧能力较强的学生更适合短跑跳跃类运动项目,而无氧能力较差的学生更适合长跑等耐力性较强的运动项目,具体结果如下:

4.1.1 短跑跳跃组与长跑组的最大无氧功率和平均无氧功率有极显著性差异,短炮组的无氧代谢能力较强,ATP的分解速率较快,CP合成量较大,肌肉的供能总量较大。

4.1.2 短跑组与篮球组相比最大无氧功率和平均无氧功率无显著性差异,两者的代谢系统相类似,均以磷酸原为主要供能系统。

4.1.3 短跑组与投掷组的最大无氧功率相比有显著性差异,两者运动类型相似,但投掷组会受到测试方法的限制导致两者存在差异。

4.1.4 篮球组与长跑组的平均无氧功率有显著性差异。

4.1.5 长跑组和投掷组的最大无氧功率与平均无氧功率相比无显著性差异。

4.1.6 不同体育项目均在5-10s才达到峰值,0-5秒为启动阶段,功率逐渐增加,在5-10s的时间段达到峰值以后运动功率逐渐下降,这是由于受试者随着运动能量的消耗,前10秒内ATP分解速率达到峰值,磷酸原供能系统占优势,供能能力较强。

4.2 建议

4.2.1 短跑、跳跃、投掷类属于体能主导类快速力量型、速度型项群,本项群运动员的形态受专项技术需要等多方面因素的制约,表现出明显的多样性特点,由于运动员快速力量在竞技能力中占决定性地位,因而在机能上表现出磷酸原供能系统较强,骨骼肌能量消耗量大且速度快,神经过程灵活性高、强度大、兴奋过程占优势、感官机能高度发展,协调性和柔韧性对于加大肌肉用力距离和完成技术都很重要,无氧运动能力较强,因此长时间进行这类运动项群可有效地训练上述众多方面的指标。而篮球属于短时间长时间相结合的运动,长跑属于长时间运动的项目,它们对运动员的血液循环和呼吸系统有较好的训练效果,无氧运动能力相对较低,但维持供能时间较长。综合两类运动特点这就要求教练员或运动员应特别注意在进行某个项目训练时要交叉进行其它不同项群的训练,以更好的锻炼身体各方面机能,使其全面发展,尤其是刚刚从事体育运动的人群。

4.2.2 Win-gate 无氧功率测试法能够反映出人体无氧做功能力的强弱,但测试时应当进行适当改进使其能更科学的为运动训练服务。

4.2.3 Win-gate无氧功率实验是评价运动员或体育专业学生无氧运动能力的常用方法,具有良好的准确性和有效性,是目前采用的最好的无氧功率间接测试方法。但在测试过程中缺乏准确判断受试者是否全力以赴进行蹬踏的客观标准,人体的主观意识和意志力对无氧运动能力各方面指标的有效性、时效性影响比较大,因此在测试过程中操作者需要不停地鼓励受试者,使其竭尽全力完成实验。

[1] 张庆来,李丰祥,宋光春.不同体育专项大学生的无氧工作能力中国组织工程研究与临床康复[J].2008,10-14.

[2] 苟波,李之俊,严金慧,等.3种自行车功率计无氧功率测试结果的比较[J].体育科研,2005,26(5):59-61.

[3] 张洁,朱珂.无氧能力的四种评定方法概述[J].中国临床康复,2004,8(6):8330-8331.

[4] 张辉,过平江.Win-gate试验的研究综述[J].山东体育学院学报,2004,20 (65):41-43.

[5] 叶卫兵,马楚虹.体育专业大学生Win-gate测试研究[J].浙江体育科学,2002,24(6)42-45.

[6] 田野.运动生理学高级课程[M].高等教育出版社,2003,592-594.

[7] 匡卫红,等.影响Win-gate Test测试结果的因素[J].中国临床康复,2002,(6):34-40.

[8] 赵永才.体育专业大学生和普通大学生Win-gate及HUR测力台无氧能力测试的分析研究[J].浙江体育科学,2 0 1 0,2-5.

[9] 梁文,张士详.短跑、跳跃、柔道、长跑、竞走运动员无氧功率特点[J].北京体育学院学报,1993,16(1):53-54.

[10] 邓树勋,王健.高级运动生理学-理论与应用[M].高等教育出版社,2003,274-276.

[11] 王健.无氧能力间接检测方法研究进展[J].中国体育科技,1999,(6):11-14.