21世纪以来我国基础教育课程改革研究的热点与前沿

——基于Citespace软件的可视化分析

余玲艳,代建军

(江苏师范大学 教育科学学院,江苏 徐州 221116)

2001年我国第八次基础教育课程改革以来,关于基础教育课程领域的研究呈现井喷式发展态势,其研究主体、研究内容和研究方法表现出概括性、多样性、争鸣性的特点。本文采用文献计量可视化技术,使用Citespace软件对2001-2016年间CSSCI来源期刊发表的有关基础教育课程研究的成果进行数据可视化分析,绘制出关键词共现、关键词突现及最佳聚类图谱,揭示16年来我国基础教育课程研究的热点主题及演化趋势,这对透视我国基础教育课程改革的现状与未来具有较大意义。

一、研究方法与数据处理

1.研究方法

所谓知识图谱又称科学知识图谱,是以信息科学、图形学、数学等学科为基础,借助信息可视化技术和计量学方法对文献进行引文分析和共现分析,以生动形象的图形和网络谱系,揭示文献的科学知识结构、规律和分布情况[1]的一种研究方法。对基础教育课程的研究展开知识图谱分析,可以清晰、多元、动态地客观呈现我国相关领域的研究现状,避免主观臆断和分析偏颇。

Citespace可译为“引文空间”,是着眼于分析“科学分析中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下发展起来的一款引文可视化分析软件”。[2]本次知识图谱分析采用Citespace软件,数据采自中国知网全文数据库期刊,检索条件设定为“CSSCI”来源类别,时间从2001年到2016年,运用关键词“基础教育课程”进行精确检索,共获取文献1510篇,剔除无关文献后,获得有效文献977篇。

2.数据处理

将格式处理后的文献资料正确导入CiteSpace3.0.R5软件平台,时间跨度设置为2001—2016年,时间分区(Year Per Slice)1年,共分为16个时间区;术语类型(term type)设定为突现词(burst terms);节点类型(node types)选择关键词(keyword);阈值Top N per slice 设定为30;阈值赋值(threshold lnterpolation)设定C、CC、CCV分别为“2、2、20;3、2、20;3、2、20”,节点强度默认余弦函数(Cosine)和时间切片内(Within slices)。最后,网络剪裁功能区(Pruning)参数设置为最小生成树(MST)和网络剪裁(Pruning the merged network、Pruning sliced networks)。成图显示,本研究的Q值为0.843,S值为0.5614,说明数据来源较为科学可信。

二、中国基础教育课程改革研究热点透视

文献计量学中提到,可通过Citespace文献共被引(Cocitation Analysis)网络聚类图谱对数据碎片进行可视化呈现,从基础网络结构呈现的高频关键词、高突现术语等透视相关研究领域的研究热点与前沿,见表1:

表1 CSSCI教育学期刊2001-2016年刊载文献关键词的频次、中心性

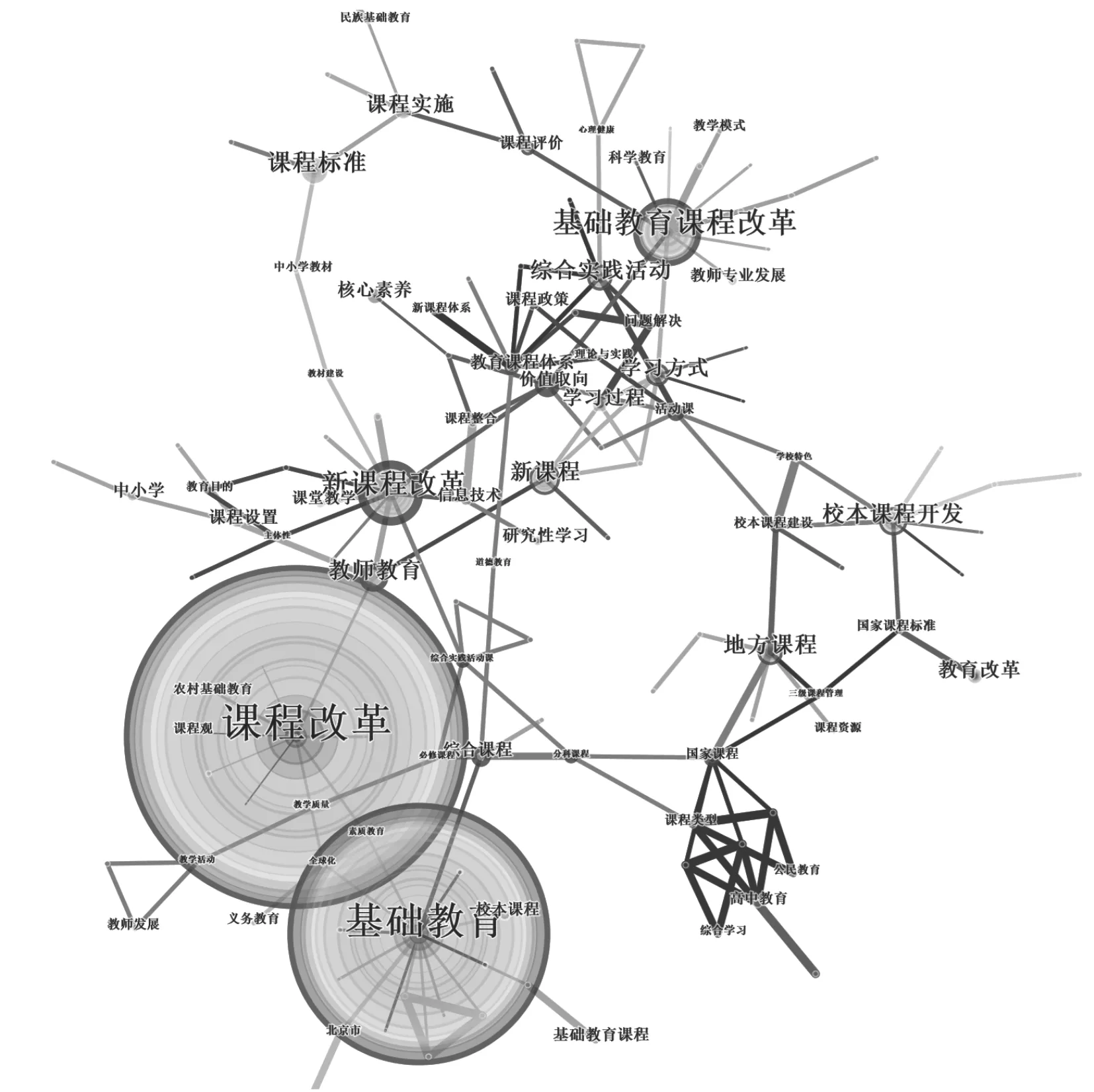

图1 2001—2016年基础教育课程研究关键词共现及聚类知识图谱

通过Citespace进行文献关键词词频分析,得到由115个节点和55条连线组成的文献共被引网络聚类图(见图1),该图呈现的是频率阈值为3次以上的关键词共现知识图谱,该图谱中年环表示关键词出现的频次,年环的大小与出现频次呈正相关。同时,外圈表示具有高度中心性的关键节点,中心节点表示该关键词的突现率较大。

表1显示的是中介中心性值前20个关键词≥0.1,频次值前15个关键词≥10。梳理后显示:词频由高到低排名前五的依次为“基础教育课程改革”“校本课程开发”“综合实践活动”“教师教育”“学习方式”。以上高频词汇在一定程度上透视出16年来我国基础教育课程研究领域的热点,因此基于二次文献法展开如下重点述评。

1.基础教育课程改革

依据聚类结果,结合施引文献包括近16年来基础教育领域相关文献的研究,排名首位的研究热点是“基础教育课程改革”,出现频次累计高达261次。2001年,为贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《国务院关于基础教育改革与发展的决定》,教育部决定大力推进基础教育课程改革,调整和改革基础教育课程的体系、结构、内容,构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系。16年来,关于基础教育课程改革的探讨包括基础教育课程开发、基础教育课程改革的现状审视与理性反思、基础教育课程改革与师范高校基础教育人才培养的关系、国外基础教育课程改革领域的嬗变与对话等。据关键词共现图谱,基础教育课程改革涵盖了课程目标、课程标准、课程实施、课程管理、课程评价等课程本身的困厄与出路等微观层面的探寻,同时也涉及国外经验的借鉴等宏观层面。通过二次文献法结合施引文献发现,关于基础教育课程改革的研究已由民族化、本土化走向国际化,并于近年来重返理性,回归本土实际。

2.校本课程开发

基于图1的节点连线我们可以看出,“校本课程开发”“教育改革”“国家课程”“地方课程”存在共现关系,并以“校本课程开发”为中心形成一大聚类。2001年我国《基础教育课程改革纲要(试行)》提出三级课程管理的规定,并明确鼓励中小学基于国家课程标准与本校办学实际开发校本课程。自此,校本课程由教学意义上的课程建设活动正式迈入国家课程政策的行列。随后,2001年颁发的《义务教育课程设置实验方案》与2003年出台的《普通高中课程方案(实验)》都从政策上给予了强有力的规范引导。2001—2004年,基础教育改革中关于校本课程的研究快速攀升并呈现新高潮,相关研究主要集中于历史溯源、内部要素剖析、外部支持系统的探讨以及发达国家历史经验的借鉴等层面,实践探索阶段理念赶超实践、本土化受阻、评价机制滞后等问题频发。进一步研究图谱发现,该节点的分支包含“课程管理”“课程评价”等,二次文献检索后发现,关于课程开发的探讨开始回归理性,更多的是“中小学校本课程开发的异变问题与改进”[3],“深化校本课程开发的四个生长点”[4],“基于区域的校本课程开发推进策略研究”[5]等对经验的审视、反思与调整。未来关于校本课程的研究也将更多集中于对领导组织、顶层设计等支持系统的关注,由课程规划、课程实施、课程管理走向课程评价。

3.综合实践活动

从聚类图谱及表1频次和中心性排名,结合对施引文献的判读,发现基础教育课程改革中不乏对综合实践活动研究的探讨。进一步分析文献共被引网络图谱及来源文献,关于综合实践活动课程的研究也偏重于课程的开发与建设,如信息技术教育、心理健康教育、社会实践、探究性学习等。在新课改人本主义理念指引下,其价值诉求直指问题解决意识、信息提取加工等高阶思维的养成,开始关照科学世界之外的生活世界,这回应了新世纪以来回归人性的知识观与课程观。钟启泉早从课程实施的角度阐明“综合实践活动”的独特价值是智慧统整与知识统整[6];张华也提到综合实践活动课的核心是以学生的经验与生活为中心,其本质是知识、智慧的生成。[7]此外,近年来还有关于核心素养视阈下综合实践活动课开展现状及对策的研究[8]、综合实践活动课程中关键能力培养[9]、综合实践活动实施现状的价值反思与重构[10]等研究。

4.教师教育

Citespace聚类图谱中排名第四的聚类是cluster8,该聚类研究主题是关于教师教育相关问题的研讨。基于施引文献可以得知,其主要是针对教师教育的必然与可能、理论模型及价值诉求的探讨。拉伯瑞认为,教师教育的合法性首先表现为对这一从业人员规模庞大的职业的数量需求。[11]20世纪末,伴随着我国人口规模的大幅度扩张以及九年义务教育的普及,基础教育的师资需求呈现外延式扩张态势。从Citespace软件高突现关键词及其节点连线来看,未来关于教师教育尤其是农村基础教育中教师教育的研究比重将稳健增长,如教育公平视阈下城乡师资流动机制的探索等。横向来看,关于教师教育研究的维度连线甚广,包括大时代背景下师范教育向教师教育的转型、教师专业发展、教师教育课程资源的开发、教师教育课程的设置、教师教育观念的转变等。邱超在《中国教师教育的过去、现在和未来》之“顾明远先生的访谈”中也提及其发展趋势,未来教师教育的转向势必是教师培养方式的革新,因为对学生核心素养养成的诉求要求教师具备国际视野、信息力和跨文化能力,因此,高水平师资队伍的建设势在必行。

5.学习方式

奈欣斯(Nations,1967)认为,感觉定向、反应方式和思维模式三者的排列组合决定了人的学习方式。雷诺(Reynolds,1992)的多维度分类模式,将学习方式的影响变量分为知觉偏好、物理环境、认知方式、最佳学习时间、动机与价值观。新课程改革以来,国内关于学习方式的探讨可归结为“自主、合作、探究”的三分法。即倡导由传统的机械式接受表层知识符号走向逻辑结构与意义,通过三分法培养学生主动参与、批判建构与评价反思等高阶思维能力。从标识词及其节点连线,总结该聚类的研究主题是关于学习方式的相关研究。课程标准确立的方式转型包含多个维度,如教学内容呈现形式、学生的学习方式、教师的教学方式及师生互动形式,并形成以学习方式转型为聚群的研究热点。具体包括庞维国的“论学习方式”[12]、陈佑清的“关于学习方式类型划分的思考”[13]等有关其价值意蕴的探讨,以及未来学习方式的转向,即由浅层学习走向基于问题解决、思维养成的深度学习,由被动接受学习走向自主探究的探究性学习等。

三、中国基础教育课程研究的前沿演进

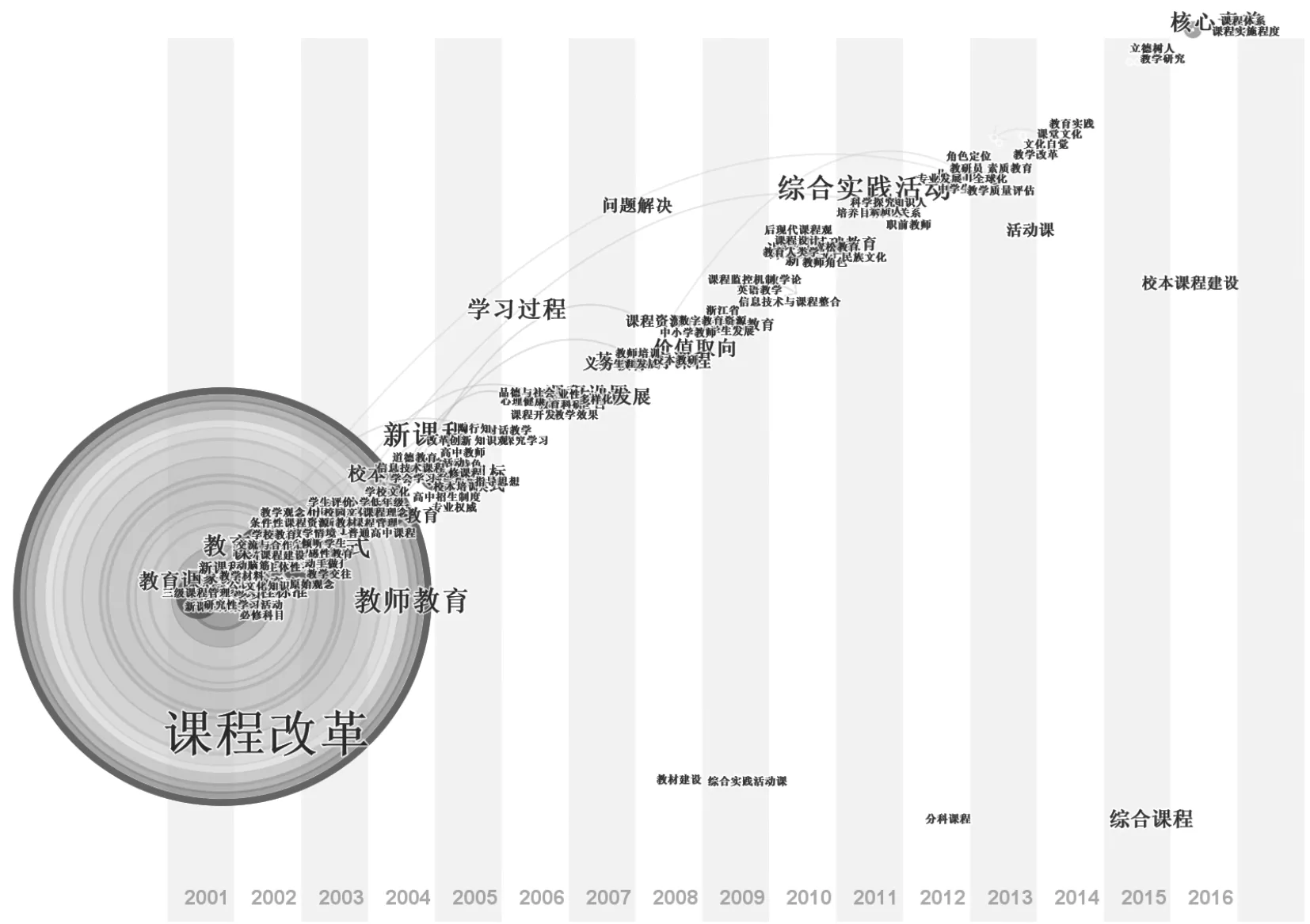

基于Citespace的Timezone视图,结合突现关键词、中心率以及突现率,并联系基础教育课程研究现状,笔者选取了“课程改革、课程标准、课程开发、课程实施、课程资源、学习方式、学习过程、核心素养”八大关键词。一定时间内连续突现的节点符号和潜在的研究问题透视着某一研究领域的演进趋势与前沿,通过citation history功能生成研究频率随时间变化的图谱,并同时进行二次文献分析,能够厘清我国基础教育课程研究领域的趋势与前沿。

1.稳健型研究演进

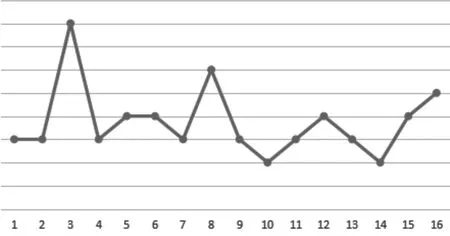

图2 2001—2016年基础教育课程研究关键词突现时区图谱

图2-1 课程改革

图2-2 课程开发

图2-3 课程标准

图2-4 课程实施

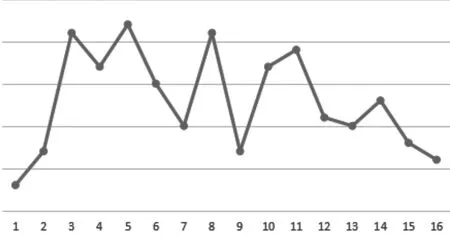

基础教育课程研究的稳健型主题有基础教育课程改革、课程开发、课程标准、课程实施,四者都具备高突现率。16年来,课程改革始终作为一条暗线贯穿课程开发、课程标准与课程实施的始终,它们具有严密的内在逻辑体系与密切的外在形式关系。16年来,关键词“课程改革、课程标准、课程开发、课程实施”的出现频次保持稳健的波动态势,2002年至2011年为涌现期,出现两个峰值。如“课程改革”出现频次高达207次,其发展趋势与中国的政策支持密不可分。

2001年第八次基础教育课程改革启动以来,基础教育界关于课程的研究呈井喷式发展态势,新课程改革的具体目标强调,教育研究者要在“课程观、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价、课程管理”六大方面展开新尝试与新探索,并首次提出“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”的三维目标。由图2可见,课程开发聚类中的重要关键词包括最初的国家课程到地方课程、校本课程,校本教研也逐层深入到道德教育、感性教育。关于课程实施的探索更关注理解、体验与反思,由接受性学习走向研究性学习、探究性学习、对话教学,并提出课程实施过程中文化自觉意识的培养。2010年国务院审议通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,强调基础教育阶段要贯彻保质、均衡、减负等方针政策,在新的历史起点上加快推进教育改革和发展。在此政策推动下,“素质教育”“少数民族”“质量评估”等关键词聚群并形成研究热潮。2011年教育部印发的19个义务教育学科课程标准与2001年教育部颁布的全日制义务教育阶段各学科的课程标准实验稿,贯穿16年关于课程标准的研讨。近年来,基于美国、德国等国际经验,结合时代发展对人才培养的需求,教育研究者开始探索基于核心素养养成的课程标准研制。

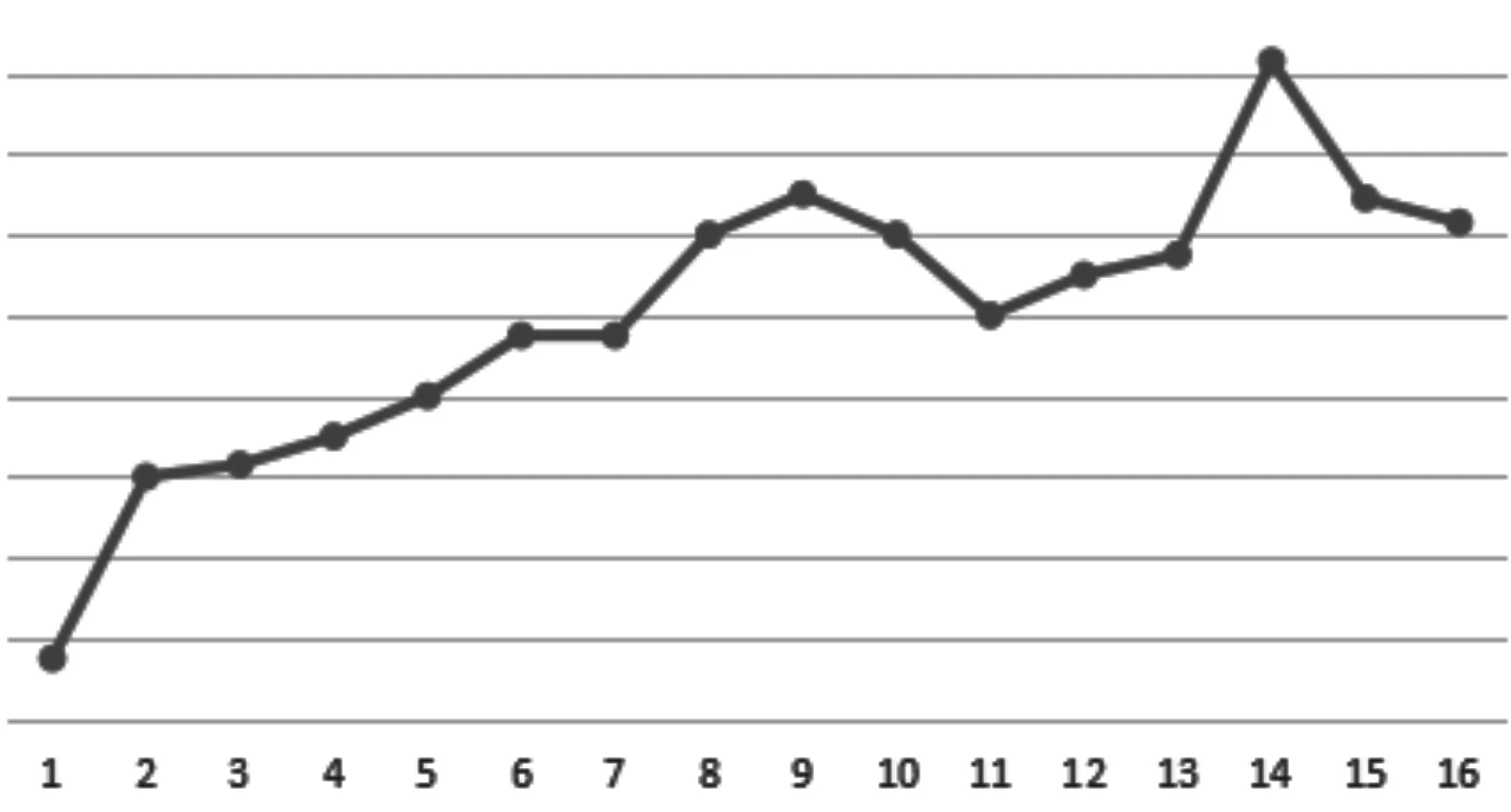

2.渐强型研究演进

本文的渐强型研究前沿基于高突现率与高中心度关键词,通过citation history功能选取载文量随时间推移而频次呈上升态势的研究主题,包括“课程资源、学习过程、价值取向、核心素养”,平均最高值达15次左右,四者共同指向于“超越狭隘的知识本位,将儿童置于课程的中心视阈”这一新课程观。

图2-5 课程资源

图2-6 学习过程

图2-7 价值取向

图2-8 核心素养

新课程改革以来,教育研究者就“课程资源”进行了大量的研讨,并于2008年后稳步提升,峰值至29次,如课程资源库的建设、构建课程资源开发网络、探讨课程资源开发的激励机制等。教育者逐渐意识到,课程资源已不仅是学科的总和,而是学科、儿童、生活、社会的有机整合,具有统整性、生活性、便捷性、实践性、探究性和创新性的特点。课程已不局限于“知识”“学科”“教学科目”等范畴,这在一定程度上体现了课程资源观的初步转向。随着互联网应用的普及,基于网络平台共享的课程资源开发与管理,在基础教育课程研究与实践中逐层渗透。如具有“线上线下一体化、知识实时共享”特点的虚拟社区建设的研究,此外,近年来基于MOOC的翻转课堂教学资源的研究也呈迅速上升趋势。数字经济时代的课程资源已突破书本、学校围墙的限制,走向媒体化、网络化与交互化。未来,无论是校本课程的开发还是综合实践活动的多样化开展,都离不开网络课程资源的支持。

Citespace分析结果显示,“学习过程”一词的中心性为0.57。二次检索关键词“学习过程”,2001-2016年期间,CSSCI来源数据库载文共17353篇;2001年之后关于基础教育课程中学习过程的研究波动增长,并于2015年达到峰值。早在21世纪初,教育研究者就详尽论述过教育的过程属性与过程价值,如郭元祥就曾指出:“应试教育的局限在于忽视教育活动的过程属性和过程价值,而过程属性是教育活动的基本属性。”[14]新的学习过程观一改传统被动接受的知识灌输,反对应试教育中教师的话语霸权,强调生成性、发展性与创造性。这里的“生成”是指由思维生成、意义生成走向情感生成,其终极目标是人的发展。而这一时期教育研究者仅局限于理论层面的思辨,缺乏实际操作范式的提炼。在2010年,基础教育课程改革走向十年之际,教育研究者在反思的基础上重新审视教育的过程属性,并依托国际经验与时代特点提出“可视化学习过程、泛在学习环境下感知学习过程情境的推荐系统设计”等设想。学习过程将被赋予时代的内涵,其意蕴在实践中不断丰富。

结合施引文献可知,此处的关键词“价值取向”意为课程目标的价值取向。新一轮基础教育课程改革提出的三维目标,从大方向上引导我国基础教育阶段课程目标的价值取向,即由传统的唯知识论,走向知识习得基础上的情感、态度、价值观的培养。2008年之后关于课程目标价值取向的研究迅猛攀升,并于2011年达到研究的顶峰。这与我国新颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》的价值诉求密切相关,将“坚持以人为本、全面实施素质教育”作为教育改革发展的核心目标。大趋势显示,课程目标由传统的“去价值”“去情感”走向完满精神世界的建构,“儿童”被置于课程的主体位置,课程目标的终极走向势必回归“人性”。

以“核心素养”为关键词进行高级检索,仅2016年CSSCI来源期刊载文就已高达288篇,2014—2016年分别达21、70、190篇,2017年伊始已达49篇。2001—2015年期间关于核心素养的探讨主要局限于概念界定、价值诉求等宏观层面,并未深入到基础教育阶段的核心素养层面。2016年教育研究者首次将核心素养的理念引入基础教育阶段,并论述教育改革的国际趋势是核心素养的养成,专家学者也就核心素养的课程与教学价值、学科核心素养的标准研制、基于核心素养的课程体系建设等展开了探析。如林崇德的“对未来基础教育的几点思考”[15]、左璜的“基础教育课程改革的国际趋势:走向核心素养为本”[16]、何玉海的“基于核心素养培养的基础教育课程标准建设”。[17]核心素养的提出顺应了基础教育改革的国际趋势,由双基走向问题解决,从而直指高阶思维养成,其理论精髓是关于人的教育的回应。

四、总结与反思

Citespace的分析显示了新课改以来我国以“基础教育课程改革”为主线,以“学习者中心”为研究重点的基础教育课程研究概况。透过数据呈现的表象,可以窥探出我国基础教育课程研究演进的内在逻辑与深层规律。

1.逻辑起点:基于学习者中心的人文关怀

研究热点从“三级课程、综合实践活动、教师教育”逐渐转向至“学习方式”,从强调知识与课程到重视经验与活动的价值,从关注课程、教师到“学生意义”的发现,其内在机理是“人”的回归。研究显示,离开人而谈关于人的教育,使以往的课程改革研究深陷窠臼,而今改革更加关照“人”这一存在,儿童越来越被置于课程的主体地位,课程目标、课程内容、课程学习方式都倾向于围绕学生而展开。课程功能转向以学生的完满发展为目标,课程内容强调要超越科学世界而更多联系学生的生活实际,学习方式上变被动接受为主动的过程参与与创造。学生不再是承载知识符号的容器,不再是教育附属的产品或商品,也不再是文化霸权下的被动接受者。课程改革逐渐关注到学生是具有独立思想的活生生的个体,是不断发展的人。基于对传统知识观、学生观的省思,教育研究者开始重新思考课程改革的逻辑起点。要实现课程改革的目标,我们需要破解单一认识论窠臼中的学生观。未来的课程与教学研究是基于儿童的研究,是关于儿童的研究,是为了儿童发展的研究。课程改革的出发点和终极指向是“人”,其本质上是关于“培养什么样的人”的探讨。综观既有研究,在赋予“学生”以新的含义与价值的基础上,应努力拓宽课程对学生的适应性研究,将学生置于文化背景以及时代发展的背景中来综合考量,在提升课程现实感的基础上赋予学生以真正的精神层面的熏陶与感染。

2.实践过程:经由知识建构的创造生成

21世纪以来,人们对待知识开始由本体论视野走向主体论视野,即由单向的灌输知识、学生接受知识走向反思与重构。学习研究的转向,发生于自然科学方法论的机械使用泛滥及对人这一学习主体的关注回归的背景下。教育研究者发现,学习不局限于感知、识记、复述等单向认知活动,它深受历史文化与社会环境的浸染。因此,学习活动不是独立于个体之外的客观存在,而是个体的认识、经验、感悟与生活世界双向建构的互动过程。基于此,学习不再滞留于感官刺激在学生大脑皮层留下印迹,学习也不仅仅是外部环境作用于个体本身而引起操作性条件反射的结果。它承认了“认知主体”的独特价值,指出影响学习的重要因素是个体的先有知识经验和后天的主观活动,实践过程更加关照从学生的成长规律与发展需要来对待知识。如研究热点与前沿里,对学习方式、学习过程的探讨,强调动脑筋、动手做、会倾听的综合实践活动的开发等。它们都指向于由“知识中心”的理性主义走向“学生中心”的概念重构新阶段,强调学生由知识的被动接受者转为知识符号的主动甄别者乃至价值意蕴的自主建构者。也就是说,我们可以主动从客观世界感知信息并加工,而不是被动记录,学习者可以在自主的观察、比较、推理和创造活动中对信息加以筛选和处理。学生真正进入教学过程之中,达到主动的认知参与、行为参与、情感参与。综上所述,相关领域的研究亟待向纵深拓展,包括实践过程的量化指标、实践成效的评价机制等评价层面的探索,以及如何增强教学过程中理论研究者与教师之间的合力、提升教师核心素养等方面的探索。同时,基于乡村地区的师资和环境条件的本土适应性研究等问题也应纳入考虑范畴。

3.发展旨趣:指向高阶思维养成的深度学习

依据布卢姆的认知目标分类学,关键词聚类图谱中显示的对问题解决能力、评价能力与反思能力的研究都属于对思维加工最高层级的研究,即强调对具有问题意识和创新意识的高阶思维人才培养的研究。无论是前沿演进中关于课程目标分析、综合、评价的新价值取向的探讨,对信息技术、探究性学习等综合实践活动过程的关注,还是教师教育话题中对新型师生关系共建的设想,其本质上都旨在通过深度知识、深度过程与深度关系培养学生的高阶思维能力,从而引导学习走向深度。首先,在知识层面上,其终极旨趣不仅是教会学生知识,而且是在教学过程中通过特殊情境的引导,使学习者透过表层知识符号抵达知识的内在逻辑形式和意义。换言之,不仅仅关注教师和学生在教学活动后“识记了什么”,更关注教学活动过程中“培养了什么”,即教会学生学习知识的方法和培养学生学习知识的能力。其次,在过程层面上,综合实践活动研究、关于过程属性与价值的研究等,皆是强调教学过程中通过问题引导、复杂情境建构、认知冲突引爆等促进学生思维层级的进阶。最后,为促进深度关系的达成,系列研究表达出更加尊重每位学生的品质、意志、情感的倾向。课程改革已逐步认识到高阶思维养成的重要性,但既有研究仍主要局限于理论层面的内涵解构与价值探析,如关于“思维是否可教”“深度学习的内涵、结构与价值”“问题意识与教师教学智慧”等,鲜少涉及可操作性实践。未来基础教育课程改革的研究有待实现由“应然”向“实然”的转化,以更好地引领实践向纵深开展。

对基础教育课程改革研究热点与前沿的分析,利于我们梳理近20年来相关领域的发展脉络并窥探其逻辑机理,从而审视其不足并推进实践变革。基础教育课程改革的成果总体上是值得肯定的,尽管因其复杂性、曲折性与长期性而在一线实践中饱受诟病,但是教育的发展仍需理想的坚守,正如康德所说:“推演一种教育理论的前景,可谓一个辉煌的理想,我们能否立刻实现并不重要。只是我们不可把这个思想视为异想天开,也不可诋毁为美丽的梦想,纵然在实现理想的道路上,存在着艰难险阻。”[18]总之,对基础教育课程改革的研究脱离不了怀揣教育情怀的理论构想,但最终应在实践回归中持续省思与不断发展。

参考文献:

[1] 王恩军,李如密.高等教育质量研究十年:研究热点、趋势与前沿——基于知识图谱的可视化分析[J].现代大学教育,2016,(9):71-79.

[2] 李杰,陈超美.Citespace:科技文本挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016:1-3.

[3] 李秀伟.中小学校本课程开发的异变问题与改进[J].教育研究,2014,(5):107-112.

[4] 曾文婕.深化校本课程开发的四个生长点[J].课程·教材·教法,2014,(8):86-91.

[5] 索桂芳.基于区域的校本课程开发推进策略研究[J].课程·教材·教法,2016,(4):71-75.

[6] 钟启泉.综合实践活动:涵义、价值及其误区[J].教育研究,2002,(6):42-48.

[7] 张华.论“综合实践活动”课程的本质[J].全球教育展望,2001,(8):10-18.

[8] 李宝敏.核心素养视域下综合实践活动课程实施现状与对策研究[J].教育发展研究,2016,(18):46-54.

[9] 万伟.综合实践活动课程关键能力的培养与表现性评价[J].课程·教材·教法,2014,(2):19-24.

[10] 孙宽宁.综合实践活动的价值反思与实践重构[J].课程·教材·教法,2015,(5):43-48.

[11] 荀渊.教师教育变革的基本逻辑与未来走向[J].教育研究,2014,(10):73-78.

[12] 庞维国.论学习方式[J].课程·教材·教法,2010,(5):13-19.

[13] 陈佑清.关于学习方式类型划分的思考[J].课程·教材·教法,2010,(2):36-40.

[14] 郭元祥.论教育的过程属性和过程价值——生成性思维视域中的教育过程观[J].教育研究,2005,(9):3-8.

[15] 林崇德.对未来基础教育的几点思考[J].课程·教材·教法,2016,(3):3-10.

[16] 左璜.基础教育课程改革的国际趋势:走向核心素养为本[J].课程·教材·教法,2016,(2):39-46.

[17] 何玉海.基于核心素养培养的基础教育课程标准建设[J].课程·教材·教法,2016,(9):20-27.

[18] 杨自伍.教育:让人成为人[M].北京:北京大学出版社,2016:6.