全脑放疗联合厄洛替尼靶向疗法治疗非小细胞肺癌脑转移的临床研究

汤忠明 郭恒照 黄乃信 汪娇玲 易正生

在临床恶性肿瘤中肺癌是较为常见的一种疾病, 具有较高的死亡率, 经临床研究发现, 约有80%的患者同时患有非小细胞癌[1]。肺癌患者常见的癌细胞远处转移为脑转移, 在肺癌患者发生脑转移后若不能及时有效的进行治疗, 其生存时间通常<3个月[2]。在本次研究中针对非小细胞癌脑转移患者分别采取放化疗与全脑放疗联合厄洛替尼靶向治疗, 对其治疗效果进行比较, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2015年12月~2016年12月本院收治的50例非小细胞肺癌脑转移患者作为研究对象, 按照治疗方法不同分为常规组和联合组, 每组25例。常规组男13例、女12例, 年龄48~67岁, 平均年龄(57.5±4.2)岁, 疾病类型有鳞癌、腺癌;联合组男14例、女11例, 年龄48~68岁,平均年龄(58.0±4.4)岁, 疾病类型有鳞癌、腺癌。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规组常规组患者采取序贯放化疗进行治疗。鳞

癌患者采用顺氯氨铂(DDP)联合多西他赛方案化疗(DDP 25 mg/m2第1~3天, 多西他赛75 mg/m2第1天, 每21 天为1个周期, 共4~6个周期), 非鳞癌采用采用DDP联合培美曲赛方案化疗(DDP 25 mg/m2第1~3天, 培美曲塞500 mg/m2第1天,每21 天为1个周期, 共4~6个周期)。全脑放疗采用三维适形放疗技术, 放疗剂量为2 Gy×20次、5次/周或3 Gy×10次、5次/周。

1.2.2 联合组联合组患者采取全脑放疗联合厄洛替尼靶向治疗。全脑放疗采用三维适形放疗技术, 放疗剂量为2 Gy×20次、5次/周或3 Gy×10次、5次/周。实施全脑放疗治疗的同时患者服用厄洛替尼片, 服用剂量为150 mg/d。

1.3 观察指标及疗效判定标准 比较两组患者治疗效果、不良反应发生情况及治疗1年后患者生存率。疗效判定标准[3]:在治疗后使用C T或磁共振成像(M R I)对两组患者进行检查, 并利用世界卫生组织肿瘤客观疗效评定标准对两组患者治疗效果进行比较。完全消退:经C T或M R I检查后其结果显示病灶彻底消失;部分消退:经C T或M R I检查后其结果显示病灶体积缩小程度>50%;无变化:经C T或M R I检查后其结果显示病灶体校缩小程度≤50%, 扩大程度≤25%;进展:经C T或M R I检查后其结果显示病灶体积扩大>25%或出现新的病灶。治疗总有效率=(完全消退+部分消退)/总例数×100%。

1.4 统计学方法采用SPSS19.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗效果比较联合组患者治疗总有效率为92.0%, 高于常规组的68.0%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

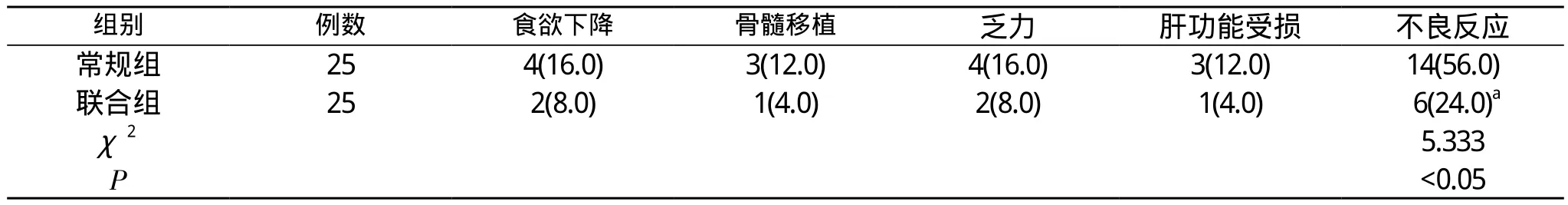

2.2 两组患者不良反应发生情况比较联合组患者不良反应发生率为24.0%, 低于常规组的56.0%, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表 2。

表1 两组患者治疗效果比较[n(%)]

表2 两组患者不良反应发生情况比较[n(%)]

2.3 两组患者治疗1年后生存率比较治疗1年后随访发现, 联合组患者生存率为76.0%(19/25), 高于常规组的48.0%(12/25), 差异具有统计学意义 (χ2=4.159,P<0.05)。

3 讨论

通过此次研究得知, 全脑放疗联合厄洛替尼靶向治疗在提高患者治疗效果及生存时间的同时也降低了不良反应的发生率。在机体内最大的一种酶联受体为酪氨酸激酶受体, 酪氨酸激酶受体既是一种受体同时也是一种酶, 与同配体可以很好的进行结合, 同时也能催化靶蛋白的酪氨酸残基磷酸。在人体组织细胞的细胞膜上分布着大量的酪氨酸激酶受体, 然而肺癌患者所拥有的酪氨酸激酶受体突变正是发生在酪氨酸激酶区域, 在临床中常见的酪氨酸激酶受体突变位点有3个, 分别为18外显子、19外显子及21外显子[4-7]。酪氨酸激酶抑制剂可以与三磷酸腺苷结合位点发生竞争性的结合, 进而对同配体激活酪氨酸激酶受体起到了阻断的作用。再加上酪氨酸激酶抑制剂可以有效的通过血脑屏障, 所以采取酪氨酸激酶抑制剂治疗脑转移性肿瘤的效果较好。

厄洛替尼属于小分子的靶向药物, 为第一代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂, 是临床治疗晚期非小细胞肺癌脑转移的首选药物。厄洛替尼与表皮生长因子受体内酪氨酸激酶的三磷酸腺苷结合位点发生竞争性的结合, 有效的抑制了肿瘤细胞的增生、侵袭与转移, 加快了肿瘤细胞的死亡[8-10]。厄洛替尼极大的提高了放疗的敏感度, 而通过放疗的措施则提高了血脑屏障的通透性, 使厄洛替尼更好的吸收, 全脑放疗联合厄洛替尼靶向治疗起到了协同的作用, 降低了患者不良反应发生率。

综上所述, 非小细胞肺癌脑转移患者采取全脑放疗联合厄洛替尼靶向治疗具有理想的临床效果, 在延长患者生存时间的同时也降低了患者不良反应发生率, 值得推广。

[1]周梦耘.全脑放疗对肺癌脑转移患者认知功能及生活质量影响的前瞻性研究.苏州大学, 2016.

[2]蒲廷.替莫唑胺联合全脑放疗治疗非小细肺癌脑转移的系统评价.四川医科大学, 2015.

[3]孟宪宇, 张萍.全脑放疗联合补充精确放疗对肺癌脑转移的治疗分析.吉林医学, 2016, 37(11):2741-2742.

[4]姜燕慧, 刘宜敏, 毕卓菲, 等.脑转移灶体积评估非小细胞肺癌脑转移行全脑放疗的预后分析.广东医学, 2017, 38(7):1085-1088.

[5]李豆豆, 毕卓菲, 姜燕慧, 等.全脑放疗联合替莫唑胺治疗非小细胞肺癌脑转移的效果.广东医学, 2015, 19(10):1534-1536.

[6]蒲军, 彭秀兰.使用全脑放疗联合厄洛替尼靶向疗法治疗非小细胞肺癌脑转移的效果观察.当代医药论丛, 2016, 14(17):3-5.

[7]周荻, 徐欣, 谢华英, 等.全脑放疗联合靶向治疗与同步放、化疗治疗非小细胞肺癌脑转移疗效分析.中外医学研究, 2015,21(10):480-484.

[8]王小磊, 刘德泽, 石岩, 等.厄洛替尼联合全脑放疗治疗非小细胞肺癌脑转移的研究进展.中国癌症防治杂志, 2015, 7(3):232-234.

[9]李沫, 纪秀杰, 周迪.厄洛替尼联合全脑放疗治疗非小细胞肺癌脑转移的临床疗效.中国老年学杂志, 2015, 35(18):5184-5186.

[10]莫凯岚, 黄晓波, 刘宜敏, 等.厄洛替尼联合全脑放疗治疗非小细胞肺癌脑转移临床观察.临床和实验医学杂志, 2010, 9(6):404-405.