基础教育中的同伴效应估计

宗庆庆,李雪松

(1. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433;2. 上海财经大学 经济学院,上海 200433;3. 上海中期期货股份有限公司,上海 200122)

一、引 言

伴随着社会经济的快速发展,基础教育问题受到了政府和学界的广泛关注。从微观层面看,基础教育阶段的人力资本积累对个体的一生有着重要影响。接受基础教育质量的好坏,不仅关系到个体能否顺利接受更高层次的教育,而且从长期看会影响到其将来能否顺利就业以及就业后的收入水平;从宏观层面看,基础教育的质量也关系到未来我国的国民素质提高、经济发展以及社会进步的大局。

自从20世纪70年代教育生产函数(Education Production Function)被提出和完善后,①Bowles(1970)提出后,Bloom(1976)对其进行了修改。教育生产函数可简化为:个体的教育成就(Achievement)取决于能力(ability)、态度(attitude)、努力程度(effort)和教育质量(quality of instruction)。国外大量研究试图讨论学生在校表现的影响因素。早期的文献比较关注教育质量对学生成绩的作用,由于研究方法、国情和度量指标的差异,研究结论是混同的(比如Coleman,1966;Hanushek,1997;Dearden,2002)。随着微观数据的日益丰富和研究方法的不断完善,近些年来越来越多的文献开始关注教育生产函数中的同伴效应(peer effects)。本文所关注的同伴效应是指学生同伴特别是不良同伴的背景、行为及成绩对学生自己行为或成绩的影响。国外对同伴效应的研究,主要是通过学生的家庭中是否存在暴力事件来衡量(Fantuzzo 等,1997;Edleson,1999;Carlson,2000;Wolfe等,2003;Baldry,2003;Koenen 等,2003;Currie,2006;Reading,2008)。Fantuzzo 等(1997)发现家庭中发生暴力事件对其子女在学校表现有负面影响,因此开始呼吁社会关注家庭内部环境的问题。Carlson(2000)发现受到家庭暴力影响的学生容易表现出暴躁和愤怒的情绪,而且很难和其他同学相处。学生本身家庭中的暴力行为不仅直接影响了自己的在校表现,而且还会影响到同伴的学习成绩,同时某个学生的家庭中发生暴力或者其他行为,相对于班级其他学生来说,几乎可以说是外生的。Carrell和Hoekstra(2010和2012)发现,如果学生的朋友中存在具有家庭暴力等类似行为,会影响学生的当时的学习成绩以及在校表现。Carrell等(2016)进一步发现班级不良学生比例的提高甚至会显著减少学生将来在劳动力市场上的收入。也有文献通过其他外生随机试验产生的外生冲击来讨论同伴效应,比如Aizer(2008)通过一项关于“同伴中是否有多动症同学被发现以及治疗”的随机试验,发现由于多动症的学生往往会给周边同学带来一定的干扰,治愈措施并没有提高原来患有多动症的学生成绩,而是改善了其同伴的成绩。Black等(2010)发现同学中受过大学教育的母亲所占总人数的比例降低了学生的辍学率并提高了高考升学率,但对学生在学校的行为表现等方面则并无显著的影响。Black等(2013)发现在九年级的学生中,同伴的年龄以及同伴母亲的受教育程度对未成年人并没有显著影响,而同伴的父亲的收入则特别对男生有明显的影响。

从研究结果看,国外对同伴效应的研究结论同样莫衷一是。比如Lefgren(2004)对芝加哥公立学校中的同伴效应进行研究,发现了显著的正面的但很小的同伴效应。Burke和Sass(2013)使用佛罗里达州立小学三年级到十年级的学生样本,发现采用线性模型设定的情况下同伴效应很小,甚至不存在;而采用非线性模型的情形下,则同伴效应显著且数值有变大。此外,该文还发现班级内部的同伴效应远远大于年级层面的同伴效应。

国内关于基础教育阶段同伴效应产生和影响因素方面的研究还极为罕见,主要以描述为主,且样本量和代表性相当有限。杨钋和朱琼(2013)利用北京市三所初级中学学生的问卷调查数据,侧重关注心理方面的因素,细致地衡量了好友关系的影响,特别是如何形成同伴关系的过程。国内类似的研究还有袁玉芝(2016)利用上海PISA数据分析,发现同伴平均成绩越高,对个体学业发展越有利。

本文采用中国教育追踪调查数据(CEPS)2014年数据来估计我国中小学学生的同伴效应。该调查在全国范围内抽取约2万名学生作为调查样本,详细询问了关于学生的家庭中父母之间关系的信息。这可以帮助我们很好地衡量学生家中是否存在潜在的暴力或者其他不利于学生成长的环境因素及其产生的后果。借鉴现有研究,对不良学生的定义,通过学生家庭中是否有暴力或者类似事件的发生来进行判断。通常来说,家庭中有暴力事件发生的学生,更容易发生违反学校纪律或者其他严重恶劣行为,我们将有这一类行为不规范的学生定义为不良学生(Carrell和Hoekstra,2012)。如果学生的同伴中有这样一类的学生,那么由于学生的自控力等方面尚未成熟,易受到不良行为的影响,进而表现为成绩下降。最小二乘估计的结果表明,班级同学中存在不良学生对学生自身的学习成绩造成了显著的负面影响,特别是对高年级(初三)学生而言尤为明显。班级不良学生比例提高1%会带来平均成绩下降约0.2分。

与现有研究相比,本文可能的贡献主要体现在以下几个方面:首先,在研究视角上,国内对基础教育中同伴效应研究的文献极少,本文使用大样本微观数据讨论不良学生对周围其他学生产生的影响,有利于丰富我国学界对教育生产函数的认识,也为以后讨论不良学生产生的长期影响提供了研究范式;其次,在研究方法上,国内少量研究使用周围学生的平均成绩度量同伴效应,存在一定的内生性问题(袁玉芝,2016)。本文借鉴Carrell等(2016)的做法,使用学生所在班级不良学生的比例来刻画同伴效应,这一外生设定可以有效减弱内生性问题带来的估计偏误;再次,国内少量对基础教育中同伴效应研究的文章受限于数据来源,大多采用基于某一地区或者少数几所学校进行分析,所得结论缺乏全国代表性。本文则采用具有全国代表性的CEPS数据估算了我国中小学学生的同伴效应;最后,本文针对学生的性别、家庭收入、是否住校以及成绩分布等特征进行了分样本或分位数回归,发现同伴效应呈现明显的异质性。

二、识别策略

在研究同伴效应时,有两个关键问题:反射(reflection)以及自选择(self-selection)问题(Carrell等,2016)。所谓的反射是指同伴之间存在互相影响的问题,实质上就是计量经济学模型设定中经常遇到的逆向因果问题(reverse causality bias),因为很难分辨出来到底是周围不良学生对某个学生产生了影响还是该学生对周边的学生造成了不好的影响(Manski,1991;Carrell和Hoekstra,2010),这导致简单使用周围学生的成绩来解释某个学生的成绩必然会导致参数估计的有偏和不一致。传统的解决思路是采用同伴的历史成绩作为同伴现在成绩的工具变量,但同伴历史成绩往往难以获取,并且同伴历史成绩并不严格外生。最近的一些研究开始使用外生的同伴效应度量来解决反射问题。Carrell和Hoekstra(2010)利用了同班学生中家庭暴力发生的比例来刻画同伴的质量,Carrell等(2016)也使用了同样的度量办法。某学生的同学家庭中是否存在暴力行为,对该学生本身来讲可以看作是外生的。而通过这一定义,可以很好地衡量学生所在班级的环境,我们认为该比例越高,说明学生周边的环境越差,越容易给学生带来负面作用。

另一个研究同伴效应时值得注意的问题是自选择性。该问题的一种解决思路是利用分配同伴的随机性,这种情况通常在研究大学等高等教育的同伴效应中较为常见(Boozer和Cacciola,2001;Sacerdote,2001;Zimmerman,2003;Foster,2006;Stinebrickner和 Stinebrickner,2006;Lyle,2007;Kremer和Dan,2008;Carrell等,2008)。由于大学的寝室分配更容易产生同伴效应而且分配通常具有很强的随机性,因而自选择性问题能够较好地被克服,但这种方法在基础教育的研究中并不常见。基础教育的研究更多的是通过控制学生构成的变化来排除或削弱自选择问题(Hoxby,2000a;Hanushek 等,2003;Lefgren,2004;Hoxby 和 Weingarth,2005;Bifulco 等,2011)。Hoxby(2000a)最早使用了这一做法,文章认为自选择问题主要是指,一方面家庭选择学校时存在一定的自选择性,因此不应利用学校之间特征的变异(variation)来解决内生问题;而更微观一些的年级和班级的信息变异也无法解决自选择问题,因为可能出于一些无法观测的因素导致了学生选择哪个班级是基于学校和家庭对老师的教学水平和能力进行了评价。一般来说,学校在分班时会考虑一个年级的一些自然情况的分布(比如男女生比例或者国外比较常见的种族比例等)以保证平衡性,而这些自然特征对家长的决策基本是外生的。于是选择具有类似特征的一个组群(cohort),通过控制组群的自然特征来解决自选择问题便成为了文献的惯用做法,如Hoxby(2000a)、Hoxby 和 Weingarth(2005)以及 Carrell等(2016)就依据研究对象上幼儿园的年龄来界定组群。借鉴这一做法并结合CEPS数据统计情况,我们按照学生上小学的时间进行分组,并结合年级-学校层面,形成了年级-学校-组群特征变量。在此基础上,我们定义了组群中男生占比①国外文献通常使用组群的种族信息(黑人占比)来控制自选择性,比如Hoxby(2000a)、Hoxby和Weingarth(2005)。而国内分班时更多地考虑性别比例,保证性别均衡。因此,控制这一自然特征往往能够减弱由于非随机分班产生的估计偏误。以及组群家庭收入是否富裕的中位数这两个组群特征变量。

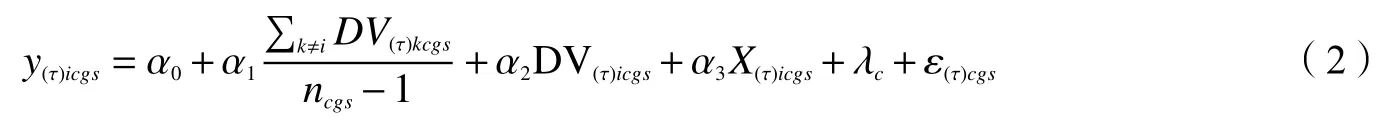

综上,本文设定的教育生产函数如下:

其中:i、c、g和s分别代表学生个体i、所在班级c、所在年级g和所在学校s。y是我们所关心的学生成绩,反映了教育生产函数的产出。DV是哑变量,用于衡量学生自身的家庭里是否存在家庭暴力的可能;θ1是我们关心的核心参数,参数后面的变量表示学生i所在的班级中除了学生i存在家庭暴力的比例,θ1主要用于衡量同班同学中不良学生对学生i成绩的影响,也就是本文重点关心的同伴效应;X包含了一系列可能影响学生成绩的其余控制变量,主要包括年龄、性别、户籍等个体特征,家庭父母教育情况和家庭收入等;δ代表个体i所在组群的组群特征变量;λ表示班级固定效应。我们主要采用OLS估计模型(1)。

三、数据、变量与统计描述

本文实证分析所用数据是中国教育追踪调查数据(China Education Panel Survey,CEPS)2013−2014学年的数据。该调查在全国范围内抽取112所学校、438个班级和19 487名学生作为调查样本,调查对象包括学生、家长、教师及校领导。该数据是笔者目前了解到的关于基础教育方面国内最完善、覆盖面积最广的公开微观追踪调查数据。CEPS数据涵盖了学生成绩(包括原始成绩和标准化之后的成绩)以及学生的基本人口统计学特征。学生的年级包含了初一(七年级)和初三(九年级)两个年级,其中初一年级10 279人,初三年级9 208人。

本文的被解释变量为学生成绩,初中阶段的主要课程为语文、数学和外语三门,本文主要采用三门成绩的平均成绩衡量学生的教育成就(Achievement)。学生成绩分为经过数据库处理的标准化成绩和原始成绩,我们使用标准化之后的学生成绩(以70为均值,10为标准差)衡量。

本文的核心解释变量是学生的同班同学家庭中发生家庭暴力的比例。现有文献的研究中(欧美国家为主)有些通过审理的家庭暴力案件中的学生和家庭信息进行追踪和识别,再匹配到学生读书时的学校及家庭信息。这样做的好处在于可以直接清晰明确地识别出哪些家庭的子女受到家庭暴力的影响。不过在CEPS的问卷中并没有直接询问这样的问题,而只是询问学生及其父母关系的几个问题,包括父亲是否经常酗酒、父母是否经常吵架以及父母关系是否很好。我们认为这几个问题都反应了家庭中的一些负面情况,虽然并不能完全等同于家庭暴力,但是这一类家庭的子女通常会存在一些不良行为或者学习成绩下滑等问题。本文认为如果前两个问题回答均是,则可以认为该学生的家庭中可能存在类似家庭暴力的问题,这些问题可能会对学生的学习成绩和行为产生影响,同时还会通过该学生的行为影响到班级内的其他学生。

参考现有文献(Carrell和 Hoekstra,2010;冯帅章和陈媛媛,2012;Carrell等,2016),本文的控制变量主要有:第一类,学生基本特征。主要包括学生的性别(男生为1)、认知能力(3PL模型①主要从语言、图形与空间、计算与逻辑三个维度对初中生的认知能力进行测试。)、户口性质(农业户口为1)、是否为独生子女(独生子女记为1)以及是否住校(住校记为1)。第二类,家庭背景。主要包括父母的最高教育程度和家庭经济状况。父母教育程度根据问卷直接分为九档,从1到9逐渐增加,1为文盲,9为研究生以上,本文将父母的最高受教育程度是否为大专及以上作为衡量家庭教育背景的指标。由于经济信息较为敏感,家庭经济状况也非具体数值,此处只有粗略的对家庭富裕程度的分类。数据显示有70%的家庭的收入归入中等的范畴内,说明样本中收入分布较为均匀,本文将家庭经济水平为比较富裕及以上的家庭定义为富裕家庭,记为1。

表1给出了主要变量的描述性统计。由于调查样本包含初一和初三两个年级,本文对两个年级单独进行了统计描述。首先,本文最关心的变量,班级不良学生的比例均值约2.5%。其次,学生的个人基本特征,如男生比例(50%左右)、农业户口占比(50%左右)、独生子女占比(47%左右)等指标,以及家庭特征基本都保持均衡水平,未发现初一组和初三组有明显差别。本文关心的被解释变量,学生平均成绩,在标准化后,在两个年级也几乎没有差异。

表1 主要变量的描述性统计

四、实证分析

(一)中学生的同伴效应:OLS回归。表2和表3分别给出了初一学生样本和初三学生样本的回归结果,我们在回归中控制了哑变量,而学校层面的一些指标比如学校是否免除了书本费、学校是否获得了贫困生补助、生均经费等特征,本文亦通过班级固定效应加以控制(Hoxby,2000b)。结果与直觉相吻合:班级同学中存在不良学生的比例越大,学生的表现越糟糕。首先,班级同学中存在不良学生的比例的调高显著降低了学生的平均成绩,但这一作用在初一学生中并不明显,而对初三学生影响更大。平均来看,初一学生样本中,班级不良学生比例每提高1%,会带来学生平均成绩降低大约0.02分。初三学生的这一数字则是0.2分,约是初一学生的10倍。考虑到班级不良学生比例均值为2.5%,这一负面作用明显比较巨大;其次,分科目来看,初一的数学和英语成绩显著为负但数值极低,而初三的三门成绩均为负且统计显著。这再次反映了班级中的不良少年会对其他学生的学习成绩有负面影响,并且这种现象在初三表现得更为明显。可能的解释是,初一学生由于刚刚入学不久,课外主要依赖小学积累的人际关系,受当前班级环境影响较小。同时不良少年也处于适应新环境的阶段,其对周边同伴的影响也并未完全显现出来。而对初三学生而言,大家对班级环境已经比较适应,同时由于中考的压力,所以学生成绩对周边同伴特别是不良学生非常敏感。

表2 不良同伴对学生学习成绩的影响(初一)

表3 不良同伴对学生学习成绩的影响(初三)

其余控制变量方面,家庭是否有暴力对学生成绩的影响显著为负,但这一作用对初一和初三样本同样表现迥异。从数值上看,家庭环境对初一学生的影响更大,而初三学生的负面影响略低。可能的解释是,学生初一刚刚入校,与家庭的关系往往联系更加紧密。学生进入新环境中需要时间适应,因此家庭因素对学生成绩的影响更大,而初三同学由于对周围环境的适应性大大提高,导致家庭的影响相对弱化;学生认知能力越高,学生的各科成绩及平均成绩也就越高。标准化后的认知能力得分每提高1分,会带来成绩提高大约4−5分;从性别对比上看,通常在小学和初中,女生相比男生的学习成绩更好。回归结果显示,男生的平均成绩要显著低于女生平均成绩大约4分。不过分科来看,在数学这一科目上,我们观察到男生的表现与女生表现相比差距并不大;总体来看,户口对学生成绩影响并不明显,但农村学生比城镇学生在数学这一科目上的表现要略微优异;初一住校生比走读生成绩要略高,但统计上并不显著。而初三住校生在平均成绩和数学成绩上要显著高于走读生;独生子女的学生成绩要显著高于非独生子女学生的成绩,这反映了通常所说的子女数量和质量的权衡。家庭中有其他兄弟姐妹往往对该学生的成绩会有一定的负面影响;作为家庭因素的重要方面,父母受教育程度对孩子的学习成绩有显著的作用。回归结果显示,父母受过高等教育的学生成绩相比那些父母未受高等教育的学生成绩要显著高出1.5−2.5分;家庭经济水平非常富裕家庭的初一学生成绩要显著低于其余家庭的学生成绩约5分,初三学生这一差别更大,达到8−10分。

(二)中学生的同伴效应:稳健性检验。为了避免指标定义、样本选择和变量选取对实证结果的影响,我们使用以下做法进行敏感性分析。

首先,关于同伴效应的研究中,人们对研究结果的一个担忧源于自选择性。前文做了很多处理诸如控制较多的个体特征、组群特征、班级固定效应等,但无法完全保证班级的随机性。比如家长如果对子女的教育特别重视,一旦他(她)发现子女所在班级中存在家庭暴力比例较高,可能会把子女调去另外的班级。我们将外生的学生特征分别对班级不良学生比例进行回归,具体结果如表4所示。从表4结果看,没有任何一项系数显著异于零,表明自选择性并不严重,也就是说并不存在学生和家长对班级的刻意选择。在此基础上,我们剔除了这些个体外生特征变量而仅仅保留了家庭特征、组群特征和班级固定效应,发现回归结果与前文相比基本接近(如表5第一栏所示),说明本文的基本结论比较稳健。

表4 班级不良学生比例对学生自身特征的影响

表5 不良同伴对学生学习成绩的影响:稳健性检验

其次,CEPS会询问受访学生家庭中父亲是否经常酗酒、父母是否经常吵架以及父母关系是否很好,前文的分析我们主要使用了学生对前两个问题的回答来刻画家庭暴力。此处我们利用三个回答的信息作为反映家庭负面情况(前面两个问题均回答是且第三个问题回答否)来刻画家庭是否存在类似家庭暴力的问题,回归结果见表5的第二栏。结果显示,班级同学中存在不良学生的比例越高,学生的成绩越低,并且这一作用在初三学生人群中更大,班级不良学生比例提高1%会带来学生成绩下降约0.2分。

第三,由于存在少量的虽然有家庭暴力但在校表现比较优异的学生,因而简单将存在家庭暴力的学生界定为不良学生,从而认定他们会对其余同学带来负面影响可能有失偏颇。为了考察这一问题是否严重,我们在回归中剔除了那些存在家庭暴力但学生成绩很好的样本进行再次回归。剔除的标准是:存在家庭暴力且学生标准化平均成绩高于70分。回归结果如表5的第三栏所示。相比前文而言,初三样本的同伴效应略有下降,但仍观测到班级不良学生对周围同学成绩带来的负面影响。班级不良学生比例提高1%,会导致学生的语文、数学和英语成绩分别下降约 0.25、0.2和 0.2分。

第四,本文的核心解释变量是学生的同班同学家庭中发生家庭暴力的比例,以父亲是否经常酗酒、父母是否经常吵架以及父母关系是否很好等来测量。但在现实中尤其是农村社区中,存在大量的留守儿童或因其他原因不与父母住在一起的孩子,他们难以观察到上述家庭暴力的情况。①感谢匿名审稿人指出这一点。为了考察这一问题对回归结果是否产生重要影响,我们在回归中剔除了那些不与父母住在一起的样本进行再次回归,结果如表5的第四栏所示。结果表明,班级不良学生比例提高1%,会导致初三学生的语文、数学和英语成绩分别显著下降约0.24、0.24和0.21分。①我们还考虑了因变量成绩测量效度的问题。本文主要使用学科标准化成绩作为因变量,但仍可能因为这些学科成绩来自于不同地区不同学校,试卷并不统一,会带来一定的误差。考虑到CEPS同时考察测试了受访对象的认知能力,具有全国标准化,我们使用认知能力作为因变量对模型进行再检验。结果再次发现了显著为负的同伴效应。限于篇幅,估计结果略去。感谢审稿人的建议。

(三)中学生的同伴效应:异质性分析。接下来我们按照不同标准进行分样本回归,以考察同伴效应对不同类型的学生是否存在明显差异。

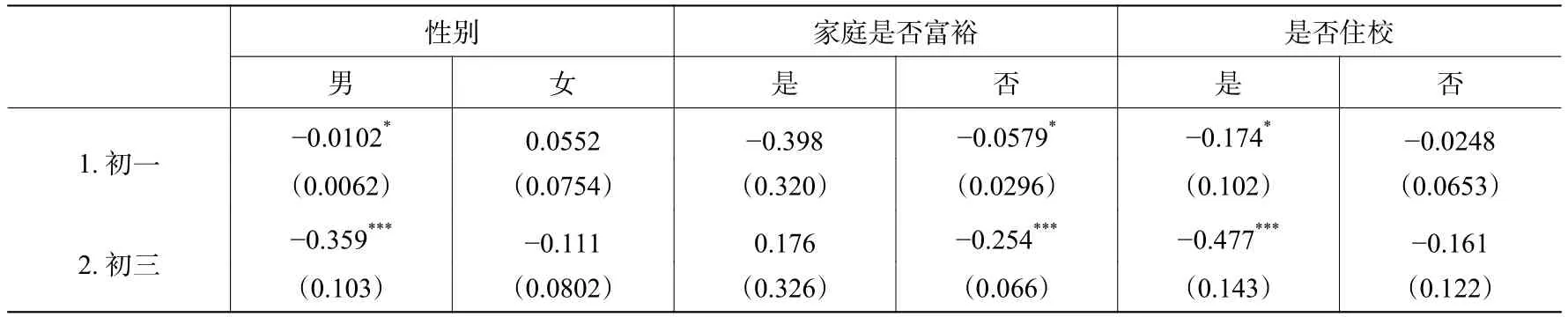

我们首先基于学生基本特征和家庭背景进行异质性检验,回归结果如表6所示。总体来看,同伴效应呈现出明显的异质性,班级不良学生比例对不同类型的学生成绩影响大不相同。从性别差异看,不良学生对男生的学习成绩影响明显,而对女生的平均成绩的影响不显著。这一发现与欧美国家的发现基本类似,比如Carrell和Hoekstra(2010和2012);从家庭收入状况看,收入不是特别富裕的家庭小孩明显更易于受不良同学的干扰,而富裕家庭的孩子则没有发现显著的同伴效应;从是否住校来看,住校生的成绩对周围不良学生比较敏感,而对走读生的分样本回归则没有发现这一点。此外,我们还发现尽管不良同学对男性学生、家庭经济状况不佳学生以及住校生有负面作用,但这些作用在初一学生群体里表现得很微弱,显著性也不高(10%显著性水平),而在初三群体里面则作用明显且在1%水平上统计显著。可能的解释是认为造成年级差异的原因主要在于初三学生可能存在有参加中考的压力,所以学生成绩对不良同学的反应更加敏感。

表6 不良同伴对不同类型学生平均成绩的异质性影响

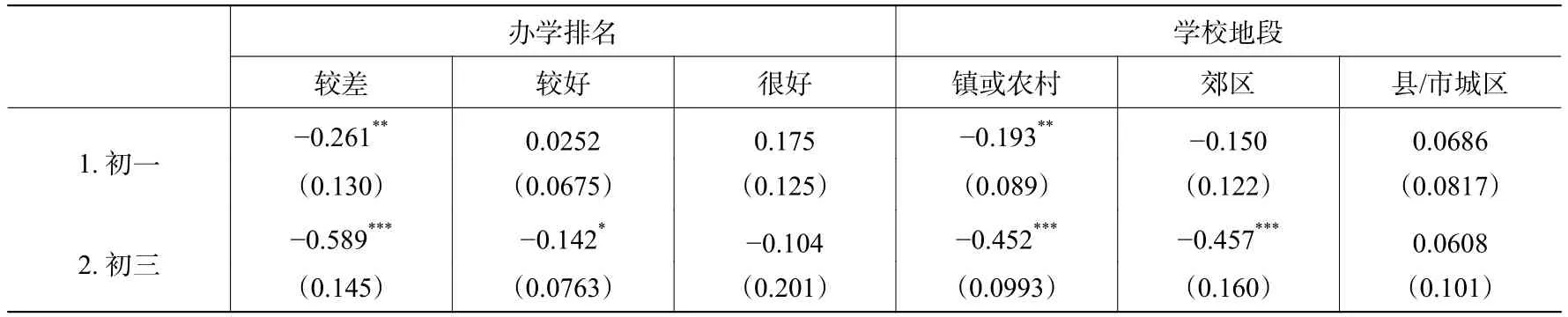

其次,基于我国初中教育的实际情况会发现,中小学校分级(省重点、省示范、市重点等)非常普遍,城乡差异也很大,不同级别以及城乡之间的样本差异也可能导致了估计结果的偏差。②感谢匿名审稿人的建议。我们进一步进行了学校类型的异质性分析,结果如表7所示。由于CEPS并没有询问学校是否是重点学校,我们依据学校管理人员对“从办学情况看,贵校初中部目前在本县(区)排名”这一问题的回答将学校划分为三档,分别对应回答“最好”、回答“中上”以及回答“最差”或“中下”或“中间”(三档学校在我们的样本里占比分别为23.65%、55.30%和21.05%);对同伴效应可能存在的城乡差异,我们依据学校所处地段将样本划分为三类:第一类是学校处在县/市中心城区,第二类是学校处在县/市边缘城区或城乡结合部,第三类是学校处在镇上或农村(三类学校在我们的样本里分别占比为39.86%、22.65%和37.49)。回归结果显示,同伴效应在那些办学情况排名较低的学校学生和地段处在镇/农村的学校学生更加显著,作用也更大,而在办学情况非常好的学校以及城里的学校则呈现得并不显著。

表7 不良同伴对不同学校类型学生平均成绩的异质性影响

最后,我们进一步通过分位数回归来考察班级不良学生比例对学生成绩影响的异质性。分位数回归的好处在于更详细地刻画了学生成绩分布,对分析同伴效应也更加细致全面。根据分位数回归的分析框架(Buchinsky,1994),模型可设定为:

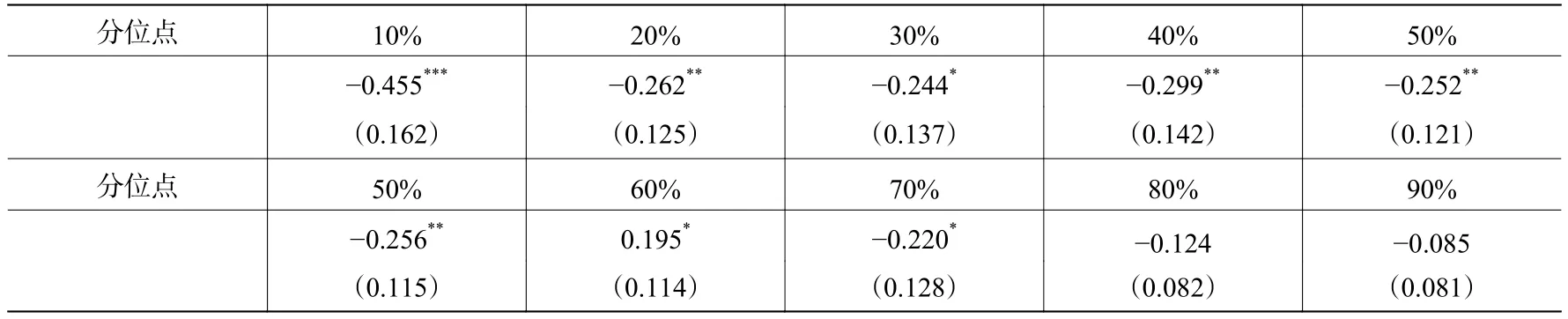

其中:τ表示分位点。本文分别对初三和初一学生的平均成绩,依次选择从10%、20%、30%一直到90%共计9个分位点处进行回归。表8给出了不良学生对初三学生平均成绩影响的分位数回归结果。①初一学生的回归结果限于篇幅略去,感兴趣的读者可向作者索取。我们发现:班级中的不良学生对学习成绩的影响随着分位点的提高而减弱。换句话说,班级不良学生对成绩差的同学的影响更大,而对成绩比较好的同学的影响很小。比如,成绩处于10%分位数上的初三学生,班级不良学生比例提高1%会带来平均成绩显著减少约0.5分。成绩处于90%分位数上的初三学生,班级不良学生比例提高1%会带来平均成绩减少约0.085分,但统计上并不显著。

表8 初三不良学生对平均成绩影响的分位数回归结果

五、总结与政策建议

本文基于最新的2014年教育追踪调查数据,实证检验了初中生的同伴效应。本文可能是国内较早使用严谨计量方法以及大样本微观数据讨论基础教育同伴效应的文献。为了减弱反射问题和自选择问题带来的估计偏误,我们依据班级上不良学生的比例而不是传统文献采用的同伴成绩来刻画学生所处的班级环境并控制了组群的自然特征。研究结果显示:班级同学中存在不良学生对学生自身的学习成绩造成了显著的负面影响,这一作用在高年级(初三)表现得尤为明显。班级不良学生比例提高10%会带来平均成绩下降约2分。进一步的学生个体和家庭特征的异质性分析显示,男性学生、家庭经济状况不佳的学生以及住校生的学习成绩对班级不良学生更加敏感;学校类型的异质性分析则表明,同伴效应在办学情况非常好的学校以及城里的学校呈现得并不明显。文章随后作了一系列的稳健性检验,结果表明我们的主要结论都比较稳健。从同伴效应的方向上看,本文的研究结果与国外研究基本一致,但同伴效应在数值上要略低于国外同类研究。

本文的研究论证了不良同伴会产生非常大的负外部性,有利于丰富我国学界对教育生产函数的认识,也为今后的教育政策提供了量化证据参考。我们的研究结果表明,如果有合理可行的政策可以改变学生的班级环境或者更加合理的分班政策,将会有效地提高学生教育的成就(比如成绩或升学情况)。由于本文主要使用的是同班同学中存在家庭暴力的比例来反映班级环境,因此我们也建议相关部门加强对学生的家庭环境的关注,特别是改善那些在校表现较差学生的家庭环境,加强沟通与心理疏导,改善了学校整体的学习环境和成绩,这将会给社会带来极大的溢出效应。

必须说明的是,我们的研究虽然是国内较早使用严谨计量方法以及大样本微观方法讨论基础教育同伴效应的文献,但只是一个起步,期待藉此推进该领域更深入的研究。特别地,本文只是估算了短期的同伴效应,长期的同伴效应又如何?班级不良学生如何影响到其他学生十几年后在劳动力市场上的收入等种种表现?这可能是经济学家更感兴趣的问题,回答这一问题需要更长时期、更细致深入的追踪调查。

[1]冯帅章,陈媛媛. 学校类型与流动儿童的教育——来自上海的经验证据[J]. 经济学(季刊),2012,(4):1455−1476.

[2]杨钋,朱琼. 初中生同伴关系的影响因素分析[J]. 北京大学教育评论,2013,(3):99−117.

[3]袁玉芝. 教育中的同伴效应分析——基于上海2012年PISA数据[J]. 上海教育科研,2016,(3):30−34.

[4]Aizer A. Peer effects and human capital accumulation:The externalities of ADD[R]. NBER Working Paper No. 14354,2008.

[5]Baldry A C. Bullying in schools and exposure to domestic violence[J]. Child Abuse & Neglect,2003,27(7): 713−732.

[6]Bifulco R,Fletcher J M,Ross S L. The effect of classmate characteristics on post-secondary outcomes:Evidence from the add health[J]. American Economic Journal:Economic Policy,2011,3(1): 25−53.

[7]Black D S,Sussman S,Unger J B. A further look at the intergenerational transmission of violence:Witnessing interparental violence in emerging adulthood[J]. Journal of Interpersonal Violence,2010,25(6): 1022−1042.

[8]Bloom B. Human characteristics and school learning[M]. New York:McGraw-Hill,1976.

[9]Boozer M,Cacciola S E. Inside the ‘Black Box’ of project star:Estimation of peer effects using experimental data[R].Yale Economic Growth Center Discussion Paper No. 832,2001.

[10]Bowles S. Towards an educational production function[A]. Hanson W L. Education,income,and human capital[C].New York:Columbia University Press,1970.

[11]Buchinsky M. Changes in the U.S. wage structure 1963-1987:Application of quantile regression[J]. Econometrica,1994,62(2): 405−458.

[12]Burke M A,Sass T R. Classroom peer effects and student achievement[J]. Journal of Labor Economics,2013,31(1):51−82.

[13]Carlson B E. Children exposed to intimate partner violence research findings and implications for intervention[J].Trauma Violence & Abuse,2000,1(4): 321−342.

[14]Carrell S E,Malmstrom F V,West J E. Peer effects in academic cheating[J]. The Journal of Human Resources,2008,43(1): 173−207.

[15]Carrell S E,Hoekstra M L. Externalities in the classroom:How children exposed to domestic violence affect everyone’s kids[J]. American Economic Journal:Applied Economics,2010,2(1): 211−228.

[16]Carrell S E,Hoekstra M. Family business or social problem? The cost of unreported domestic violence[J]. Journal of Policy Analysis & Management,2012,31(4): 861−875.

[17]Carrell S E,Hoekstra M,Kuka E. The long-run effects of disruptive peers[R]. NBER Working Paper No. 22042,2016.

[18]Coleman J S. Equality of educational opportunity[M]. Washington:U.S. Dept. of Health,Education,and Welfare,Office of Education,1966.

[19]Currie C L. Animal cruelty by children exposed to domestic violence[J]. Child Abuse & Neglect,2006,30(4):425−435.

[20]Edleson J L. Children’s witnessing of adult domestic violence[J]. Journal of Interpersonal Violence,1999,14(8):839−870.

[21]Fantuzzo J,Boruch R,Beriama A,et al. Domestic violence and children:Prevalence and risk in five major U.S. cities[J].Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,1997,36(1): 116−122.

[22]Foster G. It’s not your peers,and it’s not your friends:Some progress toward understanding the educational peer effect mechanism[J]. Journal of Public Economics,2006,90(8-9): 1455−1475.

[23]Hanushek E A,Kain J F,Markman J M,et al. Does peer ability affect student achievement?[J]. Journal of Applied Econometrics,2003,18(5): 527−544.

[24]Hoxby C M. Peer effects in the classroom:Learning from gender and race variation[R]. NBER Working Paper No.7867,2000a.

[25]Hoxby C M. The effects of class size on student achievement:New evidence from population variation[J]. The Quarterly Journal of Economics,2000b,115(4): 1239−1285.

[26]Hoxby C M,Weingarth G. Taking race out of the equation:School reassignment and the structure of peer effects[R].Working Paper,2005.

[27]Koenen K C,Moffitt T E,Caspi A,et al. Domestic violence is associated with environmental suppression of IQ in young children[J]. Development and Psychopathology,2003,15(2): 297−311.

[28]Kremer M,Dan L. Peer effects and alcohol use among college students[J]. Journal of Economic Perspectives,2008,22(3): 189−206.

[29]Lefgren L. Educational peer effects and the Chicago public schools[J]. Journal of Urban Economics,2004,56(2):169−191.

[30]Lyle D S. Estimating and interpreting peer and role model effects from randomly assigned social groups at west point[J]. Review of Economics and Statistics,2007,89(2): 289−299.

[31]Manski C F. Identification of endogenous social effects:The reflection problem[R]. Wisconsin Madison-Social Systems Working Paper,1991.

[32]Reading R. The impact of exposure to domestic violence on children and young people:A review of the literature[J].Child:Care,Health and Development,2008,34(6): 840−841.

[33]Sacerdote B. Peer effects with random assignment:Results for Dartmouth roommates[J]. The Quarterly Journal of Economics,2001,116(2): 681−704.

[34]Stinebrickner R,Stinebrickner T R. What can be learned about peer effects using college roommates? Evidence from new survey data and students from disadvantaged backgrounds[J]. Journal of Public Economics,2006,90(8-9): 1435−1454.

[35]Wolfe D A,Crooks C V,Lee V,et al. The effects of children’s exposure to domestic violence:A meta-analysis and cri-tique[J]. Clinical Child and Family Psychology Review,2003,6(3): 171−187.

[36]Zimmerman D J. Peer effects in academic outcomes:Evidence from a natural experiment[J]. Review of Economics and Statistics,2003,85(1): 9−23.