中国农民工的阶级属性与社会身份—基于马克思主义政治经济学的审视

马 艳,杨培祥,邬璟璟,李 韵

(1. 上海财经大学 经济学院,上海 200433;2. 山东大学 马克思主义学院(威海),山东 威海 264209;3. 美国马萨诸塞州立大学阿姆斯特分校 经济系,美国 马萨诸塞州 01002;4. 美国麻省大学 社会科学学院,美国 马萨诸塞州 01854)

一、引 言

党的十九大报告提出了乡村振兴战略,并把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。在中国特色社会主义进入新时代的条件下,解决好农民工问题是落实上述战略和工作部署的重要环节。目前,农民工已成为我国“产业工人的重要组成部分”,①引自2006年《国务院关于解决农民工问题的若干意见》。资料来源:http://www.gov.cn/zhuanti/2015-06/13/content_2878968.htm。2016年农民工总量再创新高,达到28 171万人。②参见《2016年农民工监测调查报告》。资料来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html。但是,这支迅速发展起来的群体不仅呈现出一种特殊的经济景象,也面临着身份模糊的问题,即大部分农民工在户籍上是农村户口,身份上是农民,职业上是工人。这是一个非常尴尬的身份,导致农民工同城镇工人相比处在不公平、受歧视的地位(田丰,2017),并且因阶层固化或内卷化而无法快速融入城市(甘满堂,2005);而对于政府的“惠农”政策,又因为在城市工作而受到限制。这一问题的根源是没弄清楚农民工的阶级属性以及社会身份的定位,因此就很难做到有针对性地解决困扰农民工的各种就业、社会保障、子女教育等难题,也难以实现党的十九大报告提出的“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系”的目标,不利于乡村振兴战略的实施。在此背景下,本文基于马克思主义政治经济学的视角,从理论上界定农民工的阶级属性和社会身份,以廓清各种模糊认识,从而在实践中为政府准确把握农民工的历史方位提供理论依据;从实证上找寻出那些显著影响农民工阶级属性和社会身份认同的关键因素,确定妨碍农民工权益的桎梏所在,促进政府从关键因素入手,给予农民工相应的权利和待遇以及消除各种歧视,以期获得事半功倍的效果,让农民工摆脱目前的尴尬身份,这些都具有积极的理论和现实意义。

理论界关于农民工的阶级属性和社会身份的基础理论分析和现实状况探讨已经有了一定的进展。主要体现在以下几个方面:

首先,马克思主义经典理论中的无产阶级分析论述是确定农民工阶级属性的思想基础。马克思明确将无产者定义为“双重自由”的雇佣劳动者,即“一方面,工人是自由人,能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配,另一方面,他没有别的商品可以出卖,自由得一无所有,没有任何实现自己的劳动力所必需的东西”。①引自马克思:《资本论》(第一卷),人民出版社2004年版,第197页。恩格斯则对无产阶级给予了经典性的界定:“无产阶级是指没有自己的生产资料、因而不得不靠出卖劳动力来维持生活的现代雇佣工人阶级。”②引自马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第一卷),人民出版社1995年版,第272页。马克思和恩格斯关于无产阶级的界定是我们分析中国农民工阶级属性的重要思想来源。此后,列宁根据资本主义发展的实际,明确提出了“半无产阶级”的概念。③参见列宁:《列宁选集》(第四卷),人民出版社1995年版,第12页。毛泽东则明确将半无产阶级分为五类:绝大部分半自耕农、贫农、小手工业者、店员和小贩。④参见毛泽东:《毛泽东选集》(第一卷),人民出版社1991年版,第6页。这些理论比较接近中国农民工的现实状态,为我们的研究提供了理论线索。

其次,现代经济学关于无产阶级和劳工身份的理论贡献也为我们这一主题的研究提供了丰富的思想材料。卡尔•波兰尼(2007)从劳动力商品化的角度提出了不可能实现无产阶级化的理论。沃勒斯坦(1999)和乔万尼•阿里吉(2008)倾向于认为半无产者才有利于资本主义的发展。但是,这些研究主要局限于无产阶级化的理论研究,并没有具体分析无产阶级化过程中这些群体的社会身份。英国学者Thompson(1963)将阶级经历引入到阶级形成的分析中,使得这类研究更加具体化,此后许多学者(Aminzade,1981;Katznelson 和 Zolberg,1986;潘毅等,2009;李曦,2014)沿着这一思路进行了大量研究,并将劳工的社会身份认同和行为模式纳入分析视野(Honig,1986;Hershatter,1993),这对于我们将农民工的阶级属性与社会身份联系起来进行研究具有很大的启发。

再次,理论界关于中国农民工社会身份的现实状况分析是我们研究的直接出发点。从“半工半耕”的视角来看,费孝通(2001)提出了农民的身份可以具有混合性质的思想。黄宗智(2006)首次明确提出了“半工半耕”的概念,认为农民工兼有进城打工和在乡务农的身份。有不少学者围绕农民工的“半工半耕”身份进行了探讨(罗小峰,2013;刘升,2015;王海娟,2016;杨华,2016;朱占辉,2018),而贺雪峰(2011,2015,2017)和夏柱智(2014,2016,2017)等学者的研究更为深入和具有代表性。贺雪峰(2011)不仅明确提出了农民具有“半工半农”的社会身份,而且在其与夏柱智的共同研究(夏柱智和贺雪峰,2017)中认为,农民工不是被动而是以“能动的主体”嵌入中国式城乡二元结构,形成了“以代际分工为基础的半工半耕”生计模式。此外,也有不少学者从不同视角直接分析了农民工“半工半农”的社会身份(韩峰,1986;焦健和李圣军,2008;张咏梅和周亚平,2011)。从公民权的视角来看,美国学者苏黛瑞(2009)从公民权视角系统地考察了中国农民工的社会身份问题,具有开拓性的贡献;但遗憾的是,她并没有对其社会身份进行明确的界定。随后,一些中国学者继续了这类研究(陈映芳,2005;王小章,2009)。更多学者(刘传江和程建林,2009;李义波和朱考金,2010;李培林和田丰,2012;刘辉、陈梦筱,2016)则从户籍视角研究了农民工的社会身份。

最后,关于中国农民工阶级属性的分析在中国学者中也有讨论。学者们普遍认为农民工还没有完成过渡而成为一个完整的阶级,具有“半”的阶级属性。黄宗智(2006)将“半工半耕”的农民工看作是“半无产化了的农户”;钱正武(2006)认为农民工的阶级属性具有“二重性”;薛莉(2007)强调,农民工是一个“过渡的、潜在的工人阶级”;刘智伟(2007)指出,农民工仅是一个“介于农民阶级和工人阶级之间的一个阶层”。在进一步深入的代表性研究中,潘毅等(2009)从中国工业化历史角度提出,中国农民工的特殊性就在于其并没有成为彻底的工人,中国无产阶级化是一个没有完成的无产阶级化;孟捷和李怡乐(2013)从劳动力商品化和雇佣关系视角出发,提出中国农民工属于“半无产阶级化”的生产者;其他一些学者从资本主义历史发展的视角(孟庆峰,2011)、波兰尼的“脱嵌”视角(黄斌欢,2014)分析后认为,农民工属于半无产者。

总之,现有文献对农民工的阶级属性和社会身份的研究做出了很大的贡献,但也有诸多不足之处:它们并没有将农民工的阶级属性与社会身份进行明确的区分,从而也就没能深入分析两者之间的内在逻辑关系,以致无法建立起一个系统、完整和统一的理论框架,更缺乏严格的实证检验和经验分析,因此,难以对农民工的未来发展趋势做出精准的预测和判断。

本文的主要贡献体现在:(1)最大贡献是从马克思主义政治经济学的角度出发,沿着已有的研究线索,在范畴上将中国农民工的阶级属性界定为半无产者,将其社会身份界定为半工半农,并探讨了两者之间的内在逻辑关系,由此建立起农民工问题的核心理论框架;(2)根据构建的理论框架,本文基于2015年度中国综合社会调查(2015CGSS)数据,对农民工的阶级属性和社会身份认同进行了实证分析,不仅证明了农民工在现实逻辑上具有半无产者的阶级属性和半工半农的社会身份,而且得出了受教育程度、收入水平、自有房产、社会保障、劳动合同、工会参与等对提高农民工的阶级属性和社会身份认同有显著的正面影响的结论,从而检验了理论分析;(3)在理论研究和实证分析的基础上,本文对农民工的未来发展趋向和出路进行了预测,认为农民工将长期处在半工半农的状态,这一结论预示着农民工未来的出路主要有两个,即逐步转变为真正意义上的城市工人,或逐步转化为自主经营、自负盈亏、自我发展,以集约型取代粗放型农业经营方式的农户,而政府在教育、收入、住房、社会保障、工作权益等方面应发挥积极作用。

二、农民工阶级属性和社会身份的理论分析

(一)关于半无产者阶级属性的分析

经典马克思主义认为,一个社会中阶级的划分以及个人在社会中阶级属性确定的根本标准和依据是人们与生产资料的关系。马克思主义经典作家对此有明确阐述。在马克思主义政治经济学中,生产关系主要包括三个方面:生产资料所有制形式、人们在生产中的地位及其相互关系和产品分配方式。其中,生产资料所有制形式起决定作用,对后两项内容的有决定性影响。马克思曾明确指出:“分配关系本质上和这些生产关系是同一的,是生产关系的反面。”①引自马克思:《资本论》(第一卷),人民出版社2004年版,第994页。恩格斯直接以生产资料的有无对资产阶级和无产阶级进行了划分,并认为,“资产阶级是指占有社会生产资料并使用雇佣劳动的现代资本家阶级。无产阶级是指没有自己的生产资料,因而不得不靠出卖劳动力来维持生活的现代雇佣工人阶级。”①引自马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第一卷),人民出版社1995年版,第272页。列宁也曾明确指出:“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同,对生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而使得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另外一个集团的劳动。”②引自列宁:《列宁选集》(第四卷),人民出版社1992年版,第11页。因此,人们与生产资料的关系是判定阶级属性的根本性标准和依据。

我们如果按照马克思主义经典作家的阶级划分思想来确定农民工的阶级属性,显然要从农民工与生产资料的关系入手。

首先,就农民工与生产资料的关系来看,农民工不能归类为资产阶级。因为按照马克思主义经典作家的思想,资产阶级是在资本主义私有制生产关系下依靠不平等地占有生产资料并剥削雇佣劳动者剩余价值的阶级,但是,农民工主要是依靠自己的劳动取得收入,并没有依靠对生产资料的占有去剥夺和占有其他不占有生产资料的劳动者的劳动成果。

其次,就农民工与生产资料的关系来看,农民工也不属于无产阶级。按照马克思主义经典作家对无产阶级的界定,无产阶级是一无所有和拥有人身自由的雇佣劳动者。目前,农民工并不具备无产阶级的这两个特征。一是农民工并非一无所有,主要表现在农民工拥有耕地和宅基地住房等生产资料。在耕地方面,改革开放前,经过土地改革和社会主义改造,我国建立了农村土地集体所有制,农民对土地的占有权、使用权等是以集体占有、使用等形式实现的;改革开放后,通过家庭联产承包责任制,又把集体所有的土地使用权转让给农民。因此,农民在集体占有土地的基础上,又拥有了土地的使用权。在宅基地住房方面,根据《物权法》第152条规定:“宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利,有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。”③参见《中华人民共和国物权法》。资料来源:http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554452.htm。所以,农民工没有丧失生产资料而变得一无所有。二是农民工并不是完全自由的人。完全自由的人应该是没有户籍限制的。在改革开放之前,由于户籍的限制,随意进城的农民被视为“盲流”,实质上是非法的,因此农民在城乡之间的流动是不自由的;改革开放以后,农民虽然可以进城,不过受制于户籍,在就业、居住、子女教育等方面仍不能在城乡或不同城市间自由流动。除了户籍的限制,农民工的土地不能随意弃耕、撂荒,也使得农民工依附在土地上而缺乏足够的自由。因此,农民工也不属于无产阶级。

基于以上分析,我们认为,中国农民工既不属于资产阶级范畴,也不属于无产阶级范畴。在此情况下,理论界将其阶级属性归类为半无产者是有其理论逻辑性的。为此,我们认同理论界的这一理论判断,并根据中国农民工与生产资料的关系,将半无产者界定为:在农村拥有土地(生产资料),还拥有部分的个人财产(宅基地住房、生产工具等),但基本上不在农村从事农业经营性生产活动,而是在城市中以雇佣工人身份存在的特殊群体。换句话说,这里的农民工是一种特殊的半无产者,不仅是农民,而且是农民工,是到城市务工的半无产者。由于中国的特殊国情,农民工作为半无产者群体,必将伴随工业化的发展过程,这是中国的社会性质和生产力发展水平决定的,因此,我们将马克思抽象掉的半无产者界定重新还原过来,不仅符合马克思的分析逻辑,也符合中国经济发展的现实。当然,我们将农民工的阶级属性归属为半无产者的分析仅仅是从理论层面对其进行了阶级的划分,从一般意义上来讲,还不能把半无产者看作是一个独立的阶级,它只能是农民工由农民阶级向其他阶级转化过程中的过渡状态。

同时,我们关于中国农民工半无产者的界定也只是对农民工阶级属性的识别。我们还不能将半无产者作为农民工的社会身份,农民工的社会身份指的是他们到底是工人还是农民。

(二)关于半工半农社会身份的分析

当我们将中国农民工的阶级属性定义为半无产者时,其社会身份也就不能单纯地理解为农民或者工人,而是介于两者之间的半工半农身份。

首先,中国农民工是农民,又不是完全的农民。这主要是因为:(1)在户籍制度上,农民工的社会身份是农民。1958年出台的《中华人民共和国户口登记条例》,划分了农业户口与非农业户口(城市户口),并最终形成了中国当下城乡二元分治的户籍制度。时至今日,城市中的农民工虽然已被政府认定为产业工人的重要组成部分,但他们却是农业户口,在城市打工的他们大多只能拿到“暂住证”,很难取得城市户口。(2)从他们所居住的区域来看,农民工又不是完全的农民。中国农民工的户籍虽然在农村,但他们既不居住在农村也不在农村务农,他们的工作地和居住地主要在城市,只有在农忙时节和节假日才短暂回到农村,与留守在农村的其他家庭成员集中完成农活,这和传统的农民绝大部分时间都在农村从事农业生产已有所不同。农民工在城乡之间的这种双向流动模式实际上就是“以代际分工为基础的半工半耕”(贺雪峰,2011,2015;夏柱智和贺雪峰,2017),即“半工半农”。

其次,农民工是工人,又不是完全的工人。这是因为:(1)就农民工在城市的社会保障来看,他们已经享受到作为城市工人的某些待遇,可以列为城市工人。根据《2015年全国农民工监测调查报告》,部分农民工已经得到各项社会保障的覆盖,如农民工的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保险等参保率分别为16.7%、26.2%、17.6%、10.5%和7.8%。这说明农民工已经具备了城市工人的某些特征。(2)从户籍来看,农民工又不是真正意义上的城市工人,以致他们在城市的社会保障也并不完全,相对薄弱。比如,社会救助面向非农业户口,农民工即使达到所在务工城市的救助标准,也因为户籍的限制而不在社会救助之列。(3)从农民工的社会待遇来看,农民工也同城市工人的待遇有差距,农民工经常遭遇就业歧视、与城市工人同工不同酬、工资较低或被拖欠等问题。因此说,农民工没有完全转化为真正的城市工人。

综上所述,中国现存的城乡二元户籍制度使得农民工的半无产者阶级属性在身份上表现为半工半农。假设中国不存在城乡二元户籍制度,那么从名称上来讲,就不会有“农民工”“城市工人”这样简单地以户籍相区分的称呼,而应该一视同仁地将他们视为从事不同职业的从业者;从公民的福利和权利上来讲,也不会以户籍为分界线来划定城市和乡村的差别。因此,我们认为,在不存在城乡二元户籍制度的情形下,中国不会出现农民工这样的特殊群体。可以说,中国的城乡二元户籍制度使得农民工的社会身份出现了异化,使其表现为既不是完全的农民,又不是完全的工人,陷入一种半工半农的尴尬状态。

(三)关于农民工的阶级属性与社会身份之间的关系

基于以上分析,我们可以发现,农民工的阶级属性与社会身份有着内在的逻辑关系。首先,农民工的阶级属性决定其社会身份。根据经典马克思主义经济学的理论逻辑,农民工在社会生产资料中的占有状态决定了其阶级属性。恩格斯曾明确指出,工业革命带来的后果是出现了“参与生产的只有两个阶级:拥有劳动工具、原料和生活资料的资本家阶级,和既没有劳动工具、原料,也没有生活资料,而必须首先用自己的劳动向资本家购买生活资料的工人阶级”。①引自马克思,恩格斯:《马克思恩格斯全集》(第十六卷),人民出版社1964年版,第75页。马克思也认为,“在我们这个时代也有劳动和分工,因此也就有阶级,其中一个阶级占有全部生产工具和生活资料,另一个阶级只有出卖自己的劳动才能生存。”①引自马克思,恩格斯:《马克思恩格斯全集》(第六卷),人民出版社1961年版,第221页。如前所述,列宁更是对两者关系进行了清晰的阐述。中国的农民工由于在农村占有部分生产资料,而在城市又大多是“一无所有”的雇佣工人,因而其阶级属性是半无产者。这个半无产者的阶级属性决定了其社会身份既不是完全的农民,也不是完全的工人,而只能是“半个”农民加上“半个”工人,即半工半农。

其次,农民工的社会身份反映了其阶级属性。农民工的社会身份是其表象状态,阶级属性是其本质形态,所以,农民工的社会身份恰恰是其阶级属性的外在表现,两者具有内在统一性,这也是许多分析将两者混淆或者交叉使用的重要原因。这种交错的表达方式,对于农民工的一般性研究而言则是无伤大雅的,但就严格的理论分析来看,两者既有区分也有联系,具有辩证统一性。因此,就这个意义上讲,农民身份反映其农民阶级属性,工人身份反映其工人阶级属性,半工半农身份反映其半无产者的阶级属性。

总之,农民工在生产资料上的占有关系决定了其半无产者的阶级属性,它主要受到了中国城乡二元户籍制度的异化影响,以半工半农的身份表现出半无产者的阶级属性。反观那些未进城务工而留在农村中的农民和已经正式转化城市工人的农民,因为身份清晰,从户籍上去辨识其身份非常容易,因此就不存在农民工的尴尬身份。因此,本文从逻辑上清晰展现了生产资料占有关系决定了农民工的半无产者的阶级属性,以及半无产阶级属性由于户籍制度异化为半工半农的社会身份的过程。

三、农民工阶级属性和社会身份的认同及其影响因素的实证分析

我们已经在理论上分析了农民工的半无产者的阶级属性和半工半农的社会身份,以及两者之间的逻辑关系。为了进一步验证理论分析的正确性,需要对农民工在现实中对自身阶级属性和社会身份的认同及其影响因素进行实证研究,即分析农民工在现实中是否认同自己的半无产者的阶级属性和半工半农的社会身份?如果认同,又是受到了哪些因素的显著影响?

(一)数据来源与选择

本文所使用的调查数据来源于2015年“中国综合社会调查”(2015CGSS)。根据对农民工的界定以及研究需要,我们对原始数据进行了筛选和甄别,在2015CGSS中选出“农民”“农民工”“城市工人”三类群体。在剔除数据无效问卷的基础上,“农民”“农民工”“城市工人”三类群体最终符合本文要求的问卷数分别为 2 025、1 118 和 1 654 份。

(二)变量测度

本文在重点借鉴李梦迪和田飞(2012)、张卫国等(2017)研究成果的基础上,并根据本文的研究逻辑和需要,特选取以下变量:

1. 因变量。本文的因变量应该是“农民工的阶级属性与社会身份认同”,但是,2015CGSS中并没有设置关于农民工阶级属性与社会身份的调查选项,只在“阶层认同”栏目下设置了A43选项,用于调查受访者在社会中处于何种等级。值得注意的是,在CGSS2013中,A43选项则是在“阶级认同”栏目下,调查内容与2015CGSS中的A43没有任何区别。因此,我们认为,2015CGSS中的A43选项同样反映了农民工的“阶级认同”调查,只是名称改为“阶层认同”,且该选项中“阶层认同”的调查数据综合反映了农民工对自身的阶级属性和社会身份的认同,两者之间存在一致性。因为在上文的理论分析中,我们已经证明农民工的阶级属性与社会身份具有一致性,在这里为了实证分析更加方便,本文采用2015CGSS中农民工的“阶层认同”数据实证分析农民工的阶级属性和社会身份认同问题。那么,因变量可以变为“农民工的阶层认同”。

由于因变量“农民工的阶层认同”是一个定序变量,为研究方便起见,本文将其近似地作为一个定距变量来处理,划分为“下层”“中下层”“中层”“中上层”“上层”。

2. 自变量。(1)个人能力。本文通过受教育程度(A7a)和工龄(A59c)来衡量。①括号内编号表示2015CGSS中的调查选项。下同。(2)经济实力。本文通过收入水平(A8b)和自有房产(A65)来衡量。(3)权益保障。本文通过社会保障(A61)、工会会员(A45)和劳动合同(A59b)来衡量。

3.控制变量。本文选择性别(A2)、生日(A3)、婚姻(A69)、政治面貌(A10)以及职业状况(A59a)作为控制变量。

(三)实证结果及分析

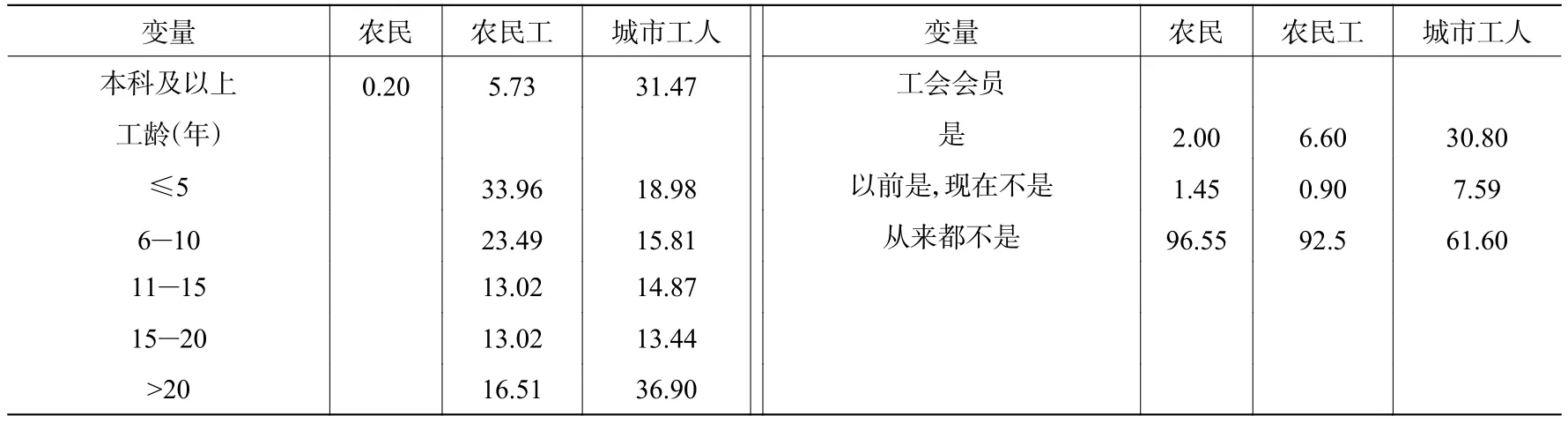

1. 样本分布。在表1中,从农民工与农民的比较来看,农民工在受教育程度、收入水平、商业性保险以及工会参与等方面的状况要优于农民。但是,从农民工与城市工人的比较来看,农民工在受教育程度、自有房产、收入水平、社会保障、劳动合同、工会参与等方面与城市工人间还有不小差距。这表明农民工是一个处于农民与城市工人中间的群体。

表1 各群体的基本特征

续表1 各群体的基本特征

2. 阶层认同。图1显示了各群体阶层认同的比较情况,从中我们发现,农民工认同自己是处在农民和城市工人中间的群体,不再是完全意义上的农民,也没有完全转化为城市工人,这种特征表明农民工是半工半农的社会身份,并从深层次上反映了他们的半无产者阶级属性。

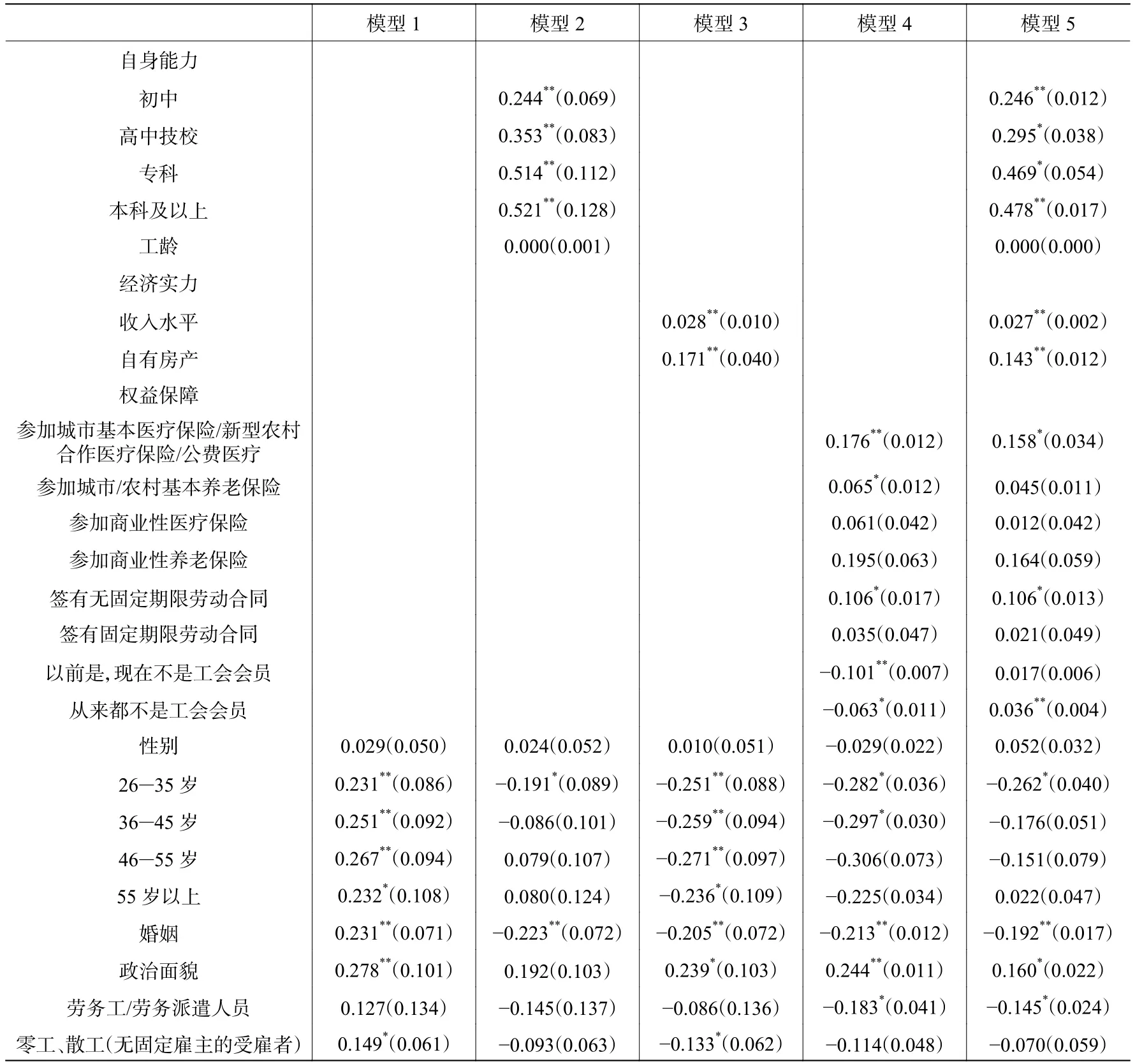

3. 多元线性回归结果及分析。本文利用多元线性回归方法,使用Stata14.0软件对数据进行分析(见表2)。在表2 的回归结果中,从个人能力(模型 2)来看,初中(β=0.244,p<0.01)、高中技校(β=0.353,p<0.01)、专科(β=0.514,p<0.01)、本科及以上(β=0.521,p<0.01)等受教育程度变量都与农民工的阶层认同呈显著的正相关关系,并且受教育程度越高,农民工的阶层认同度就越高。从经济实力(模型 3)来看,收入水平(β=0.028,p<0.01)和自有房产(β=0.171,p<0.01)变量与农民工阶层认同之间存在显著的正相关性,表明农民工的收入水平越高,自有房产数量越多,其对自身的阶层认同度就越高。从权益保障(模型4)来看,参加城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗(β=0.176,p<0.01)、参加城市/农村基本养老保险(β=0.065,p<0.01)和签有无固定期限劳动合同(β=0.106,p<0.01)变量与农民工的阶层认同存在显著的正相关性;“以前是,现在不是工会会员”(β=0.101,p<0.01)和从来都不是工会会员(β=−0.063,p<0.01)变量与农民工的阶层认同存在显著的负相关性。这表明有权益保障的农民工对自身的阶层认同感更高。

将所有因素加入模型进行回归(模型 5),结果表明,受教育程度(初中(β=0.246,p<0.01)、高中技校(β=0.295,p<0.05)、专科(β=0.469,p<0.01)、本科及以上(β=0.478,p<0.05))、收入水平(β=0.027,p<0.01)、自有房产(β=0.143,p<0.01)、参加城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗(β=0.158,p<0.05)以及签有无固定期限劳动合同(β=0.106,p<0.05)这些变量与农民工的阶层认同之间依旧存在显著的正相关关系。只是同模型4相比,从来都不是工会会员这个变量(β=0.036,p<0.01)却与农民工的阶层认同之间呈现正相关关系,这或许与农民工加入工会比例过低(占比为6.6%,见表1)、工会组织在保障农民工权益方面作用不明显等因素有关。

表2 回归结果

总之,基于以上实证分析,我们发现,从当前农民工的现状来看,农民工对半无产者的阶级属性以及半工半农的社会身份的确存在现实依据。农民工不仅对自身的半无产者阶级属性和半工半农的社会身份有着强烈的认同感,而且这种认同感显著受到受教育程度、自有房产、收入水平、社会保障、劳动合同、工会参与等因素的影响。实证结果既检验了理论分析的正确性,也为进一步探寻农民工的未来出路提供了借鉴。

四、农民工阶级属性和社会身份的变化趋向与发展路径

根据上述关于中国农民工阶级属性和社会身份的理论界定和实证分析,我们认为农民工的阶级属性和社会身份可能会有四种变化趋向:一是农民工沦为彻底的无产者;二是维持现有的状况;三是农民工离开城市返回农村,重新成为真正意义上的农民;四是农民工全面转化为城市工人,成为工人阶级。

第一种情况在全面私有化的背景下可能普遍出现。只要我国坚持公有制的主体地位,即坚持社会主义基本经济制度不动摇,这种情况就不可能发生。中国农民工不同于资本主义原始积累时期的英国农民,后者是在“羊吃人”的圈地运动中被暴力剥夺土地后与生产资料分离,不得已而转化为无产者。正如马克思所说:“对他们的这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的。”①引自马克思:《资本论》(第一卷),人民出版社2004年版,第882页。

第二种情况是一种过渡状况。当然,这种状况可能要维持一段时间。2017年末,我国常住人口的城镇化率为58.2%,户籍人口的城镇化率为42.35%。②参见《2017年国民经济和社会发展统计公报》。资料来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html。一定时间里,城乡、工农业的差别会持续存在,因此农民工也不会马上消失,只会逐步分化,慢慢消失。实际上,农民工要转换其阶级属性和社会身份,也需要长时间的阶级意识累积。英国马克思主义学者Thompson(1963)认为,如果一些人出于共同的经历,觉得并表达出他们之间存在着共同利益,并且这种利益与其他人不同(而且常常是敌对的)时,阶级也就产生了。中国农民工目前尚处在阶级意识萌芽的阶段,这也使得中国农民工会在较长时期内维持现有的半工半农身份。

这样,未来农民工的出路也就存在以下两种可能,也即:

第一条出路是部分农民工逐步转化为完全意义上的城市工人,无差别地享有城市工人的待遇和福利。这是让人民共享改革发展成果的必由之路,也充分体现了中国特色社会主义实现共同富裕的根本原则,符合我国城镇化、工业化的大方向。目前,部分农民工已经成功实现了这种身份的转变,成为城市工人中的一部分,从而证明了这条道路的现实可行性。

第二条出路是部分农民工逐步转化为自主经营、自负盈亏、自我发展的农户。党的十九大报告明确提出了“实现小农户和现代农业发展有机衔接”。这条道路贴近我国是农业大国的国情,可以就地实现农民工的就业,既可以避免大量农村剩余劳动力过度涌入城市造成人口膨胀、交通拥堵、房价畸高、工作难找等一系列的城市病,又可以提升农业生产效率,也为“三农问题”的解决提供了可行的探索方向。当前,国家积极推动农村土地有序流转,加快农业由分散化向规模化、集约化经营,预示着这条出路具有光明的前景。

当然,就目前中国的工业化和城市化进程来看,中国农民工的这两条发展路径不会是一蹴而就的事情。在客观上需要城乡一体化和工农业差距的缩小,这是重要前提;否则,农民进城的潮流无法阻挡。就农民的主观而言,农民工要形成新的阶级意识也需要长时间的累积和政府的培育。为此,解决中国农民工的问题,政府应该有所作为,发挥积极作用以推动农民工的阶级属性和社会身份的转变。

首先,对于谋求第一条出路的农民工,政府要重点做好以下几项工作:一是要改革户籍制度,消除户籍制度的特权和歧视,放宽农民工申请城市户口的苛刻限制,并且让农民工在取得城市户口的同时,真正获得附着在城市户口上的子女入学、社会保障、购买房产等各种权利;二是严格按照十九大报告提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求,建立健全农民工的社会保障,将所有进城务工的农民工都纳入“覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”之中;三是改善农民工的就业条件和环境,坚决打击各种拖欠农民工工资的违法行为,并积极为农民工的劳务纠纷提供适当的法律援助;四是要积极组织农民工加入各级工会和其他合法的团体组织,培养农民工的组织意识和工人阶级意识。

其次,对于谋求第二条出路的农民工,政府可在多方面发挥积极引导作用:一是在维护土地承包关系长期稳定的情况下,大力推动农村土地制度改革,为发展农户经营提供足够的土地。二是推动发展现代农业,提升农户经营的现代化水平。现代农业主要是集约型农业,关键靠技术和创新,政府既要给予农户一定的财政支持和技术指导,又不能过多干预农户的经营,让农户按照市场竞争的规则决定自己的经营事务。三是培育新型农业经营主体,鼓励适度规模经营。这样既可以发挥规模优势,提高农户的生产能力和收益,又可以为更多返乡农民工提供就业机会。

五、结论与启示

农民工因为自身阶级属性和社会身份的困扰,在城市中得不到应有的就业、社会保障、公共权利等保障。理论界的研究也疏于这方面的探讨,只是得到了比较模糊的结论,认为农民工是一个在城乡夹缝中生存的阶层。党的十九大提出乡村振兴战略,把“三农”问题摆到更加重要的位置,解决好农民工问题就是一个践行十九大关于“三农”问题部署的重要步骤。在此背景下,本文认为,分析和探讨农民工的阶级属性和社会身份是研究中国农民工问题的关键点,是分析中国农民工一切社会经济问题的出发点,也是国家制定农民工政策的理论根据。因此,本文从马克思主义政治经济学的角度出发,提出中国农民工的阶级属性为“半无产者”,其社会身份为“半工半农”。其中,农民工的半无产者的阶级属性决定了其社会身份为半工半农,而农民工半工半农的社会身份也反映了农民工目前的生产资料占有状况为半无产者的性质。并且,在一定意义上,农民工的阶级属性和社会身份具有辩证统一性。本文利用2015年度中国综合社会调查(CGSS)数据,从实证上得出了中国农民工的社会身份是半工半农的结论,从而进一步证明了本文的理论分析。本文进一步分析指出,中国农民工的未来发展趋势是在较长时期内维持半工半农的状态,未来的出路有两条,即转变为真正意义上的城市工人,或者返回农村发展成为现代化的农户。

本文的结论对于政府解决农民工问题具有重要的政策启示:首先,在思想上要坚持党的十九大提出的以人民为中心的思想,做好长期的思想准备,不能搞“大跃进”和“一刀切”的模式。现有的调查数据表明,农民工的阶层认同和城市工人相比,差距不小,短时间内人为地消灭这种差距不现实,要按照农民工的意愿和社会经济发展规律循序渐进地引导农民工走上各自选择的道路,实现农民工的阶级属性和社会身份的有序转变。否则,处理不慎可能会酿成社会危机。其次,农民工从身份上讲已经属于产业工人,但是本文的实证分析表明,农民工的阶级属性和社会身份认同没有真正达到与城市工人相近的认同水平,仍存在不小差距。因此,我们认为,农民工的社会身份改变不仅仅是从农村到城市的空间距离上的改变,最重要的是让农民工在教育、收入、社会保障等方面享有同城市工人一样的待遇,这样才可以大大提升农民工对于自己是“城里人”的阶层认同感,不要让农民工为城市繁荣流汗流血、贡献美好青春之后又一无所有地返回乡村。对此,政府要创造有利条件,加强农民工的职业教育培训,提高农民工收入水平,鼓励支持农民工拥有城市房产,完善农民工的社会保障,监督用人单位与农民工签订劳动合同,引导农民工加入工会等,为那些真正想融入城市的农民工开辟便利通道,至少要让符合条件的农民工享有同城市工人同等的权利,减少对农民工的就业、教育培训、社会保障、工会参与等方面的歧视。最后,对于那些打算回乡发展的农民工,政府既要严格按照十九大提出的土地承包关系长期保持不变的要求,保障农民的土地承包权益长期稳定,又要根据农村生产力的发展现实,积极稳妥地推动土地流转,为那些有能力、有条件的农户提供政策、土地、资金、技术等方面的支持,千方百计地增加农户收入。

主要参考文献:贺雪峰. 为谁的农业现代化[J]. 开放时代,2015,(5):36−48.

[1]

[2]黄斌欢. 双重脱嵌与新生代农民工的阶级形成[J]. 社会学研究,2014,(2):170−188.

[3]黄宗智. 制度化了的“半工半耕”过密型农业(上)[J]. 读书,2006,(2):30−37.

[4]李培林,田丰. 中国农民工社会融入的代际比较[J]. 社会,2012,(5):1−24.

[5]刘传江,程建林. 双重“户籍墙”对农民工市民化的影响[J]. 经济学家,2009,(10):66−72.

[6]孟捷,李怡乐. 改革以来劳动力商品化和雇佣关系的发展——波兰尼和马克思的视角[J]. 开放时代,2013,(5):74−106.

[7]潘毅,卢晖临,严海蓉,等. 农民工:未完成的无产阶级化[J]. 开放时代,2009,(6):4−35.

[8]钱正武. 农民工的阶级属性及其向工人阶级的转化[J]. 科学社会主义,2006,(1):29−32.

[9]田丰. 逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006-2015)[J]. 社会学研究,2017,(3):121−143.

[10]王小章. 从“生存”到“承认”:公民权视野下的农民工问题[J]. 社会学研究,2009,(1):121−138.

[11]夏柱智. 半工半耕:一个农村社会学的中层概念——与兼业概念相比较[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2016,(6):41−48.

[12]夏柱智,贺雪峰. 半工半耕与中国渐进城镇化模式[J]. 中国社会科学,2017,(12):117−137.

[13]张卫国,杨雨蓉,谢鹏,等. 城镇化进程中农民工阶层认同及影响因素研究——基于2013CGSS的数据实证[J]. 西南大学学报(自然科学版),2017,(11):1−9.

[14]Aminzade R. Class,politics,and early industrial capitalism:A study of mid-nineteenth century Toulouse,France[M].Albany:SUNY Press,1981.

[15]Hershatter G. The workers of Tianjin,1900-1949[M]. Stanford:Stanford University Press,1993.

[16]Honig E. Sisters and strangers: Women in the shanghai cotton mills,1919-1949[M]. California:Stanford University Press,1986.

[17]Katznelson I,Zolberg A R. Working-class formation:Ninteenth-century patterns in western Europe and the United States[M]. Princeton:Princeton University Press,1986.