多因素影响下的大学校园绿地访问行为对情绪的调节作用研究—以北京市三所大学为例

刘畅 李树华* 陈松雨

1 问题的提出

根据发展心理学的观点,大学生(通常年龄是18~25岁)处于青春期中后期与成年早期,是青少年向成人的过渡阶段[1]。这一时期,大学生需要完成从原生家庭独立、建立自我发展的目标、建立亲密关系等多项任务,并迅速适应学习方式、生活方式、发展目标、自身角色、人际关系等一系列转变,为迈向成人世界做好准备。突如其来的变化与压力极易诱发自卑、焦虑、愤怒、抑郁、嫉妒等不良情绪,极大地损害了大学生的心理健康与身体健康[2-3]。近年来,大学生的心理健康问题受到社会与学界的广泛关注[4-5]。

环境与心理、行为、健康等密切相关,近30年来,国外研究者分别从人类学[6-8]、保健医学[9]、心理学[10-11]、流行病学[12-13]、设计学[14-15]等研究范式证实和解释了自然环境对于健康的促进作用与机制。其中较为公认的理论主要是压力痊愈理论(Stress Recovery Theory,SRT)[16-17]与注意力恢复理论(Attention Restoration Theory,ART)[18-19],前者认为观看自然可以在生物反馈通道中降低压力水平,后者认为优美的自然环境能引起非定向注意以缓解定向注意力疲劳。亦有学者将自然对健康的促进作用概括为“改善空气质量”“激发体力活动”“增加社会凝聚力”“修复压力与精神损伤”4条主要通路[20]。近10年来,环境的健康效益[21]、康复景观设计[22]、循证设计[23-24]等议题也受到了国内研究者的广泛关注,尤其是养老设施的康复花园研究[25-26]。自然对健康的促进作用已经成为学界共识。

校园绿地①是在校大学生接触自然的重要媒介,情绪是心理健康的重要观测指标。本文作者以校园绿地访问行为②与情绪为主要研究变量,试图回答以下问题:1)大学生访问校园绿地是否对情绪具有调节作用?2)大学生对校园绿地访问行为受哪些因素影响?3)在对以上2题回答的基础上,能否对以促进健康为导向的大学校园绿地规划设计提出建议?

2 数据来源

2.1 研究框架

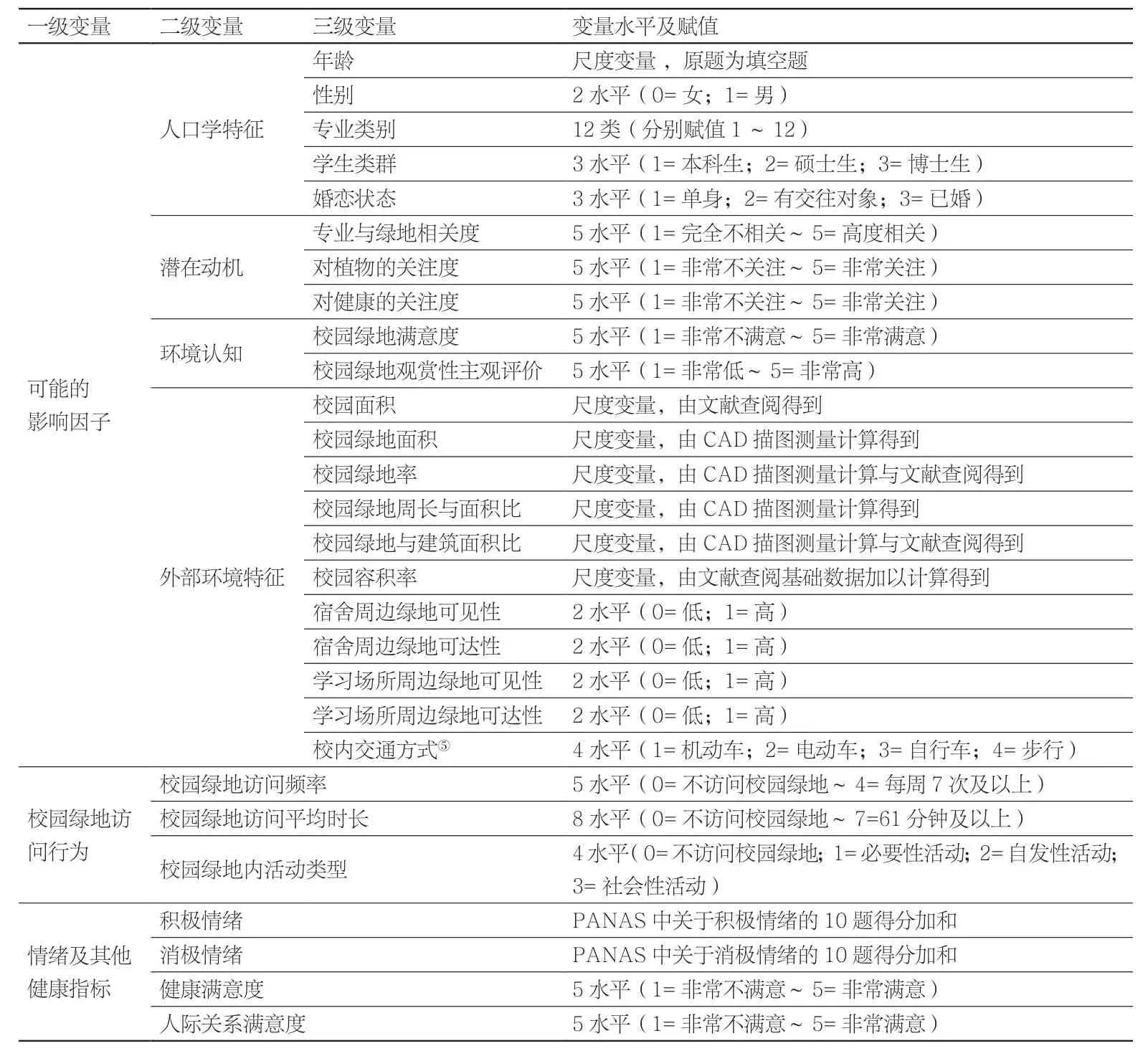

如前所述,本研究的实质是以“校园绿地访问行为”为核心,找到其作为因变量的影响因子并验证其作为自变量对情绪的调节作用。依照环境心理学与环境行为学的基本理论,行为受内因驱动,受外因调节。本研究语境下的“绿地访问行为”的内因即“绿地访问的潜在动机”,以及可能受到主体的“人口学特征”的影响 ;外因即“校园(绿地)环境”,环境对行为的影响一部分是直接影响,一部分是间接影响,受到个体“对环境的认知”的调节(图1)。依照这一逻辑,本研究设计了一份包含3部分内容的问卷③,第一部分询问可能的影响因子,包含人口学特征、潜在动机、环境认知、外部环境特征4个变量组,各设若干题项;第二部分询问校园绿地访问行为,包含校园绿地访问频率、校园绿地访问平均时长、绿地内活动内容3个变量;第三部分询问被调查者的情绪,并兼以健康满意度、人际关系满意度等心理健康指标。大部分数据通过该问卷获取,而关于校园整体规划特征部分,例如校园总面积、校园绿地率、校园容积率等则藉由文献查阅④与CAD测量等方法(表1)。

2.2 样本选择

1 假设模型Hypothetical mode

表1 变量分类、水平及赋值Tab. 1 Variable categories, level and value

为了控制研究范围外变量的影响,本文作者选择在城市中区位接近(控制校园以外的其他环境特征的影响)、招生水平接近(控制智力因素的影响),但校园环境特征(图2)具有差异性的清华大学、北京大学、中国人民大学3所学校作为研究试点,每个学校定额抽取(Quota Sampling)约200个在校生,并将总样本的男女比例控制在1︰1左右。面向3所学校的问卷题目完全相同,但在问卷说明中分别以3所学校的典型校园绿地为例对“校园绿地”进行了解释说明。

2.3 问卷发放与回收

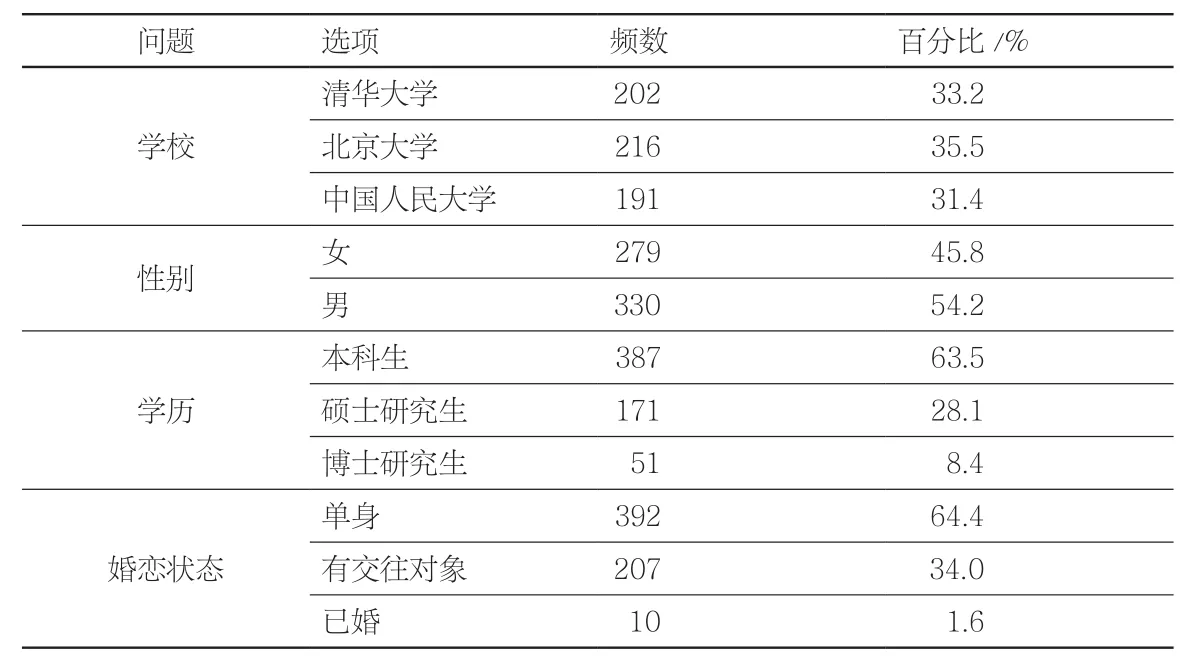

本文作者在2017年4月24日—2017年5月20日,利用偶遇法(Accidental Sampling)共发放656份网络问卷。全部回收后,首先通过“您近期是否遭遇重大打击?(如患重病、车祸、丧偶等)”一题,删除24份回答为“是”的问卷;另外,问卷中关于绿地访问行为的3道题目(频率、时长、活动)均设有“不访问校园绿地”的选项,通过对比3道题的答案,删除3道题中只有1个和2个题目选择“不访问校园绿地”的答卷23份。最终确定有效问卷为609份,有效率92.8%。被试平均年龄21.65岁(SD=2.924)。样本基本情况见表2。

3 数据分析结果

3.1 在校大学生绿地访问行为的总体特征

本研究中的“校园绿地访问行为”包含“校园绿地访问频率”“校园绿地访问平均时长”“校园绿地内活动类型”3个观测变量。对3个观测变量进行正态分布检验发现,频率与时长都呈稍右偏分布,符合预期(图3)。进一步分析频率发现,在全部样本中,“不访问绿地”占14.8%,“访问频率”中“每月1~3次”占41.1%。“访问时长”平均每次20min以下累计比例达到62.9%。“活动类型”中自发性活动(如散步、坐着休息等)比例最高,占56.7%,积极性的社会性活动(如社团活动、与朋友聊天等)仅占7.9%。以上数据反映出样本所推论的3所大学在校生对校园绿地的利用偏消极,经常访问校园绿地的学生较少,利用绿地开展丰富活动的学生更少。

3.2 绿地访问行为的影响因子

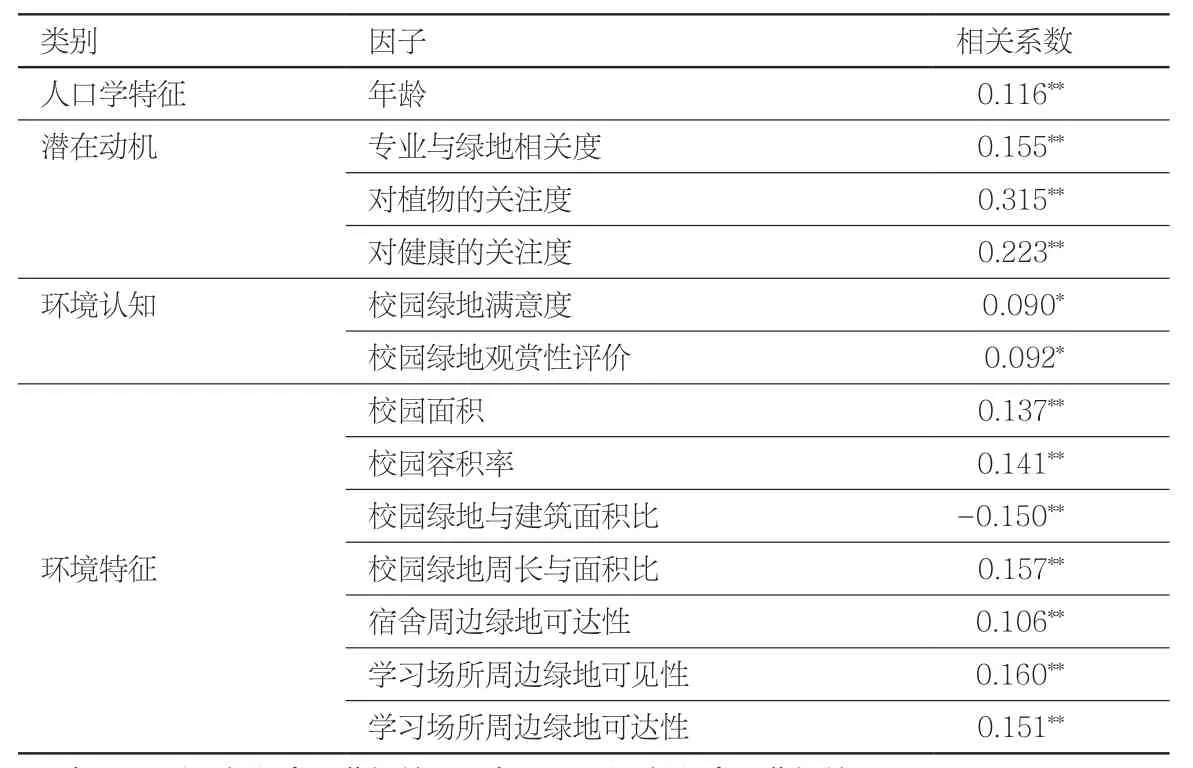

3.2.1 绿地访问频率的影响因子

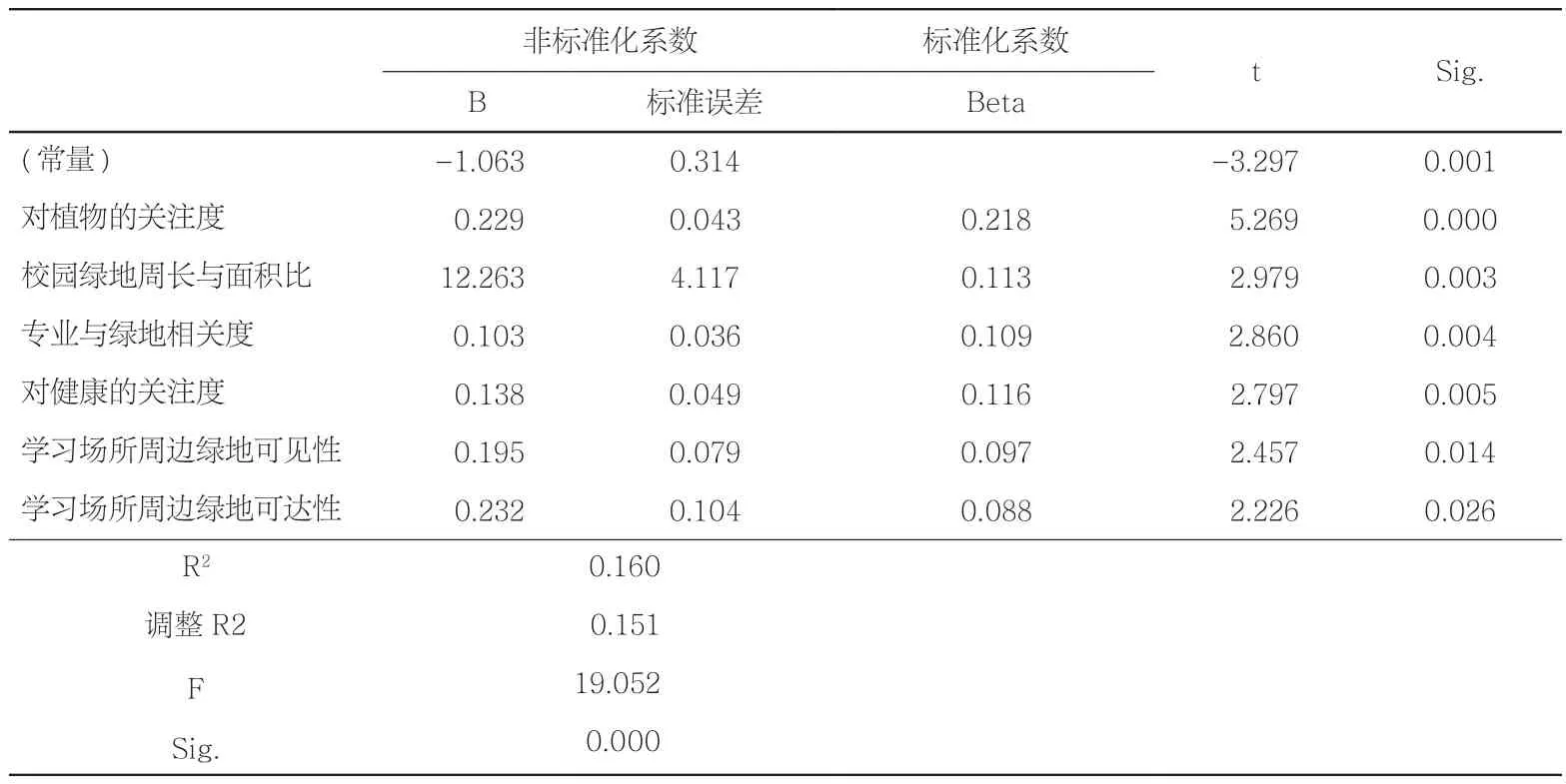

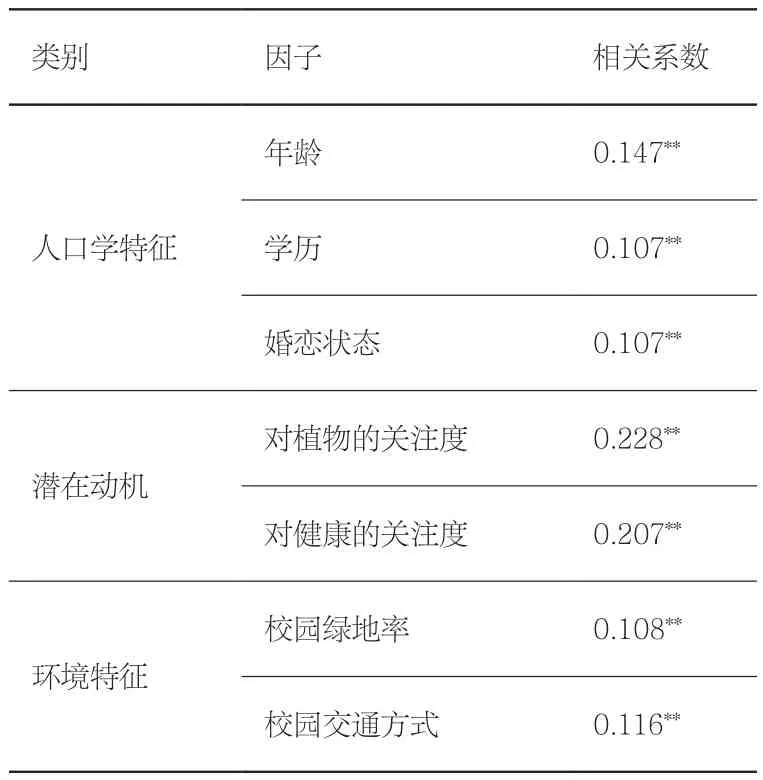

在SPSS19.0中进行初步相关分析后发现大部分“潜在动机”“环境认知”“外部环境特征”变量都与“访问频率”表现出较好的相关性,并且“潜在动机”的3个观测变量与访问频率的相关系数最高,符合一般理论(表3)。但大部分相关因子间也存在较高的共线性(未在表格中呈现),为简化数据,提取关键因子,需要对校园绿地访问频率进行多元线性回归,自变量进入方法为“逐步进入”,以解决多重共线的问题[27],最后得到的关键因子有:对植物的关注度、对健康的关注度、专业与绿地的相关度、校园绿地周长与面积比、学习场所周边绿地可见性、学习场所周边绿地可达性 (表4),分别分属于潜在动机和外部环境。模型R2=0.160,解释力不高,说明仍然有关键因子未被获取,需要进一步对理论假设进行补充修订。

2 三校园绿地分布Green space layout of the 3 universities

表2 样本基本情况(n=609)Tab. 2 Basic information of sample (n=609)

表3 校园绿地访问频率可能影响因子Tab. 3 Possible contributing factors of campus green space visiting frequency

3 校园绿地访问频率、平均时长、活动类型取值的正态分布与离散程度检验Dispersion degree and normal distribution test of campus green space visiting’s frequency, average time and activity category

表4 校园绿地访问频率多元线性回归模型(逐步进入法)Tab. 4 Multiple linear regression model for campus green space visiting frequency(stepwise)

表5 校园绿地访问平均时长可能影响因子Tab. 5 Possible contributing factors of campus green space visiting’s average time

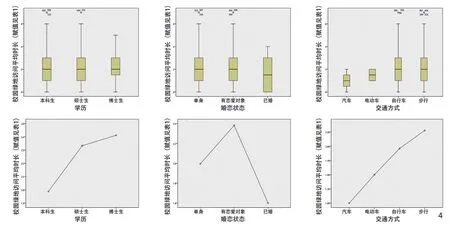

表6 不同学历、婚恋状态、交通方式在校园绿地访问平均时长的单因素方差分析Tab. 6 One-way ANOVA for campus green space visiting’s average time by education, marriage and transportation

4 不同学历、婚恋状态、交通方式下的校园绿地访问平均时长取值离散程度与均值比较Dispersion degree and mean comparison of campus green space visiting’s average time on different level of education, marriage, transportation

3.2.2 绿地访问平均时长的影响因子

在初步相关分析后发现,年龄、学历、婚恋状态、对植物的关注度、对健康的关注度、校园绿地率、校内交通方式都与平均时长具有统计学相关性(表5)。但对比表5与表3发现,平均时长与访问频率的影响因子归属层次明显不同,除了“潜在动机”这一共同因子外,访问频率受“外部环境”影响较大,平均时长受“人口学特征”影响较大。在此基础上,分别以学历、婚恋状态、校内交通方式为因子对校园绿地访问平均时长进行单因素方差分析(ANOVA),发现前2组的组内差异显著(表6);另外,随着交通方式的步行化,访问时长的取值随之增高(汽车<电动车<自行车<步行),但组内差异并未显著。对学历和婚恋状态进行事后检验并比较绿地访问平均时长的均值发现:本科生<硕士生<博士生,并且本科生与硕士生之间差异达到显著水平(MD=-0.346,p=0.016);已婚<单身<有恋爱对象,并且单身者与有恋爱对象者之间差异达到显著(MD=-0.387,p=0.004)。数据质量与均值比较见图4。此后,通过回归分析得到的关键影响因子有年龄、校园绿地率、对健康的关注度、对植物的关注度,但模型R2=0.088,解释力非常弱(表7)。分析其原因,按照理论预期,访问时长受绿地设计层面特征的影响较大,例如功能设施、空间结构等,但大样本问卷较难对以上特征进行量化,应考虑在以后的深入研究中引入其他方法。

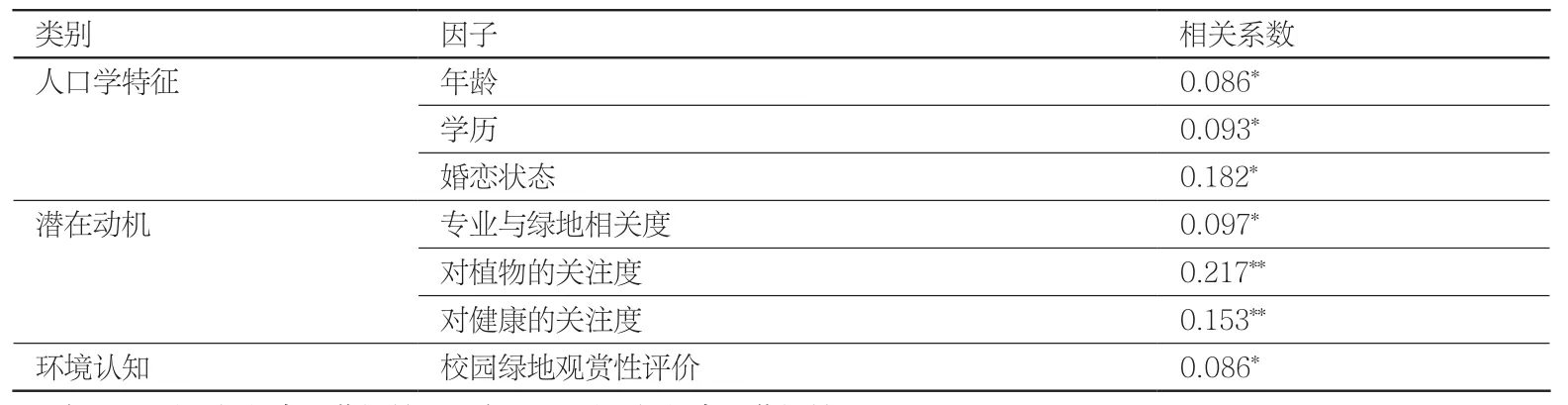

3.2.3 绿地内活动类型的影响因子

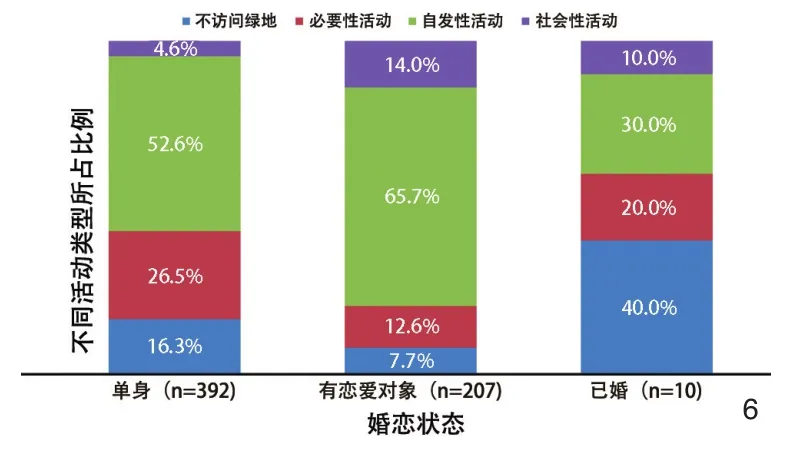

对于绿地内活动的归类,本文作者参考了扬·盖尔《交往与空间》中对于户外活动的分类方法[28]。将原始答卷中“穿过(利用绿地作为交通动线)”归纳为必要性活动,“散步”“坐着、躺着休息”“观景”“体育运动”归纳为自发性活动,“约会”“与朋友聊天”“社团活动”归纳为社会性活动。活动类型原本是分类变量,但如果考虑不同类型活动之间在“消极—积极”维度上的变化,可以将其作为定序变量进行相关性分析。相关分析的结果表明,年龄、学历、婚恋状态、专业与绿地相关度、对植物的关注度、对健康的关注度、校园绿地观赏性评价,与活动类型具有一定的相关性(表8)。通过进一步分析发现,研究生比本科生对绿地的利用更积极,这可能与日常时间安排的灵活程度有关(图5);另一方面,随着年龄增长,社交和婚恋需求发生变化,对绿地的利用形式也在发生变化(图6)。

3.3 绿地访问行为对情绪的调节作用

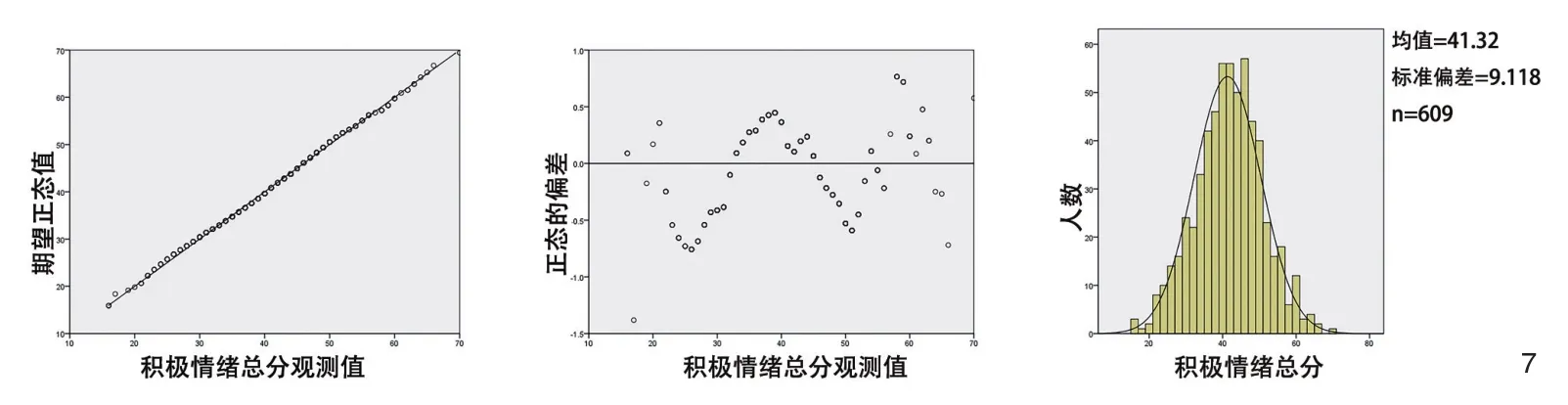

本文作者对情绪的测量选择《正负情绪 量 表》(Positive and Negative Affects Scale,PANAS)[29-30],按照该量表的使用惯例,分开讨论积极情绪与消极情绪[31]。通过相关分析发现,校园绿地访问行为的3个观测变量均与积极情绪呈显著正相关(表9),并且积极情绪的数据质量较好(图7),但都没有与消极情绪表现出统计学上的相关性。同时,绿地访问的频率和平均时长也与健康满意度、人际关系满意度表现出相关性。在以积极情绪为因变量的多元线性回归中,先逐步投入“人口学特征”“潜在动机”“环境认知”和“环境特征”,并观察R2变化。最后投入“校园绿地访问行为”,R2改变0.023(表10)。最终模型总R2=0.217,校园绿地访问频率的标准化系数为0.172。依据表11和表4对最开始的假设模型进行简化,得到如图8所示的调整模型,但这个模型只是对本研究结果的一个可视化梳理,并不能反映绿地访问行为和情绪之间的完整关系。

4 结论与讨论

现在来回答文章开头提出的3个问题。

4.1 绿地访问行为对情绪具有正向调节作用

表10、11的数据表明校园绿地访问行为确实对情绪具有调节作用,并且主要通过访问频率的增加来提升积极情绪,对消极情绪的调节机制还不明朗。

表7 校园绿地访问平均时长多元线性回归模型(逐步进入法)Tab. 7 Multiple linear regression model for campus green space visiting’s average time(stepwise)

表8 校园绿地内活动类型的可能影响因子Tab. 8 Possible contributing factors of campus green space visiting’ activity category

5 不同学历学生中活动类型的比例Proportion of each activity category in students of different education level

6 不同婚恋状态学生中活动类型的比例Proportion of each activity category in students of different marriage status

表9 绿地访问行为与情绪及其他心理指标的相关性矩阵Tab. 9 Pearson correlation matrix of campus green space visiting behavior, emotions and other psychological indexes

4.2 校园绿地访问行为受多重因素驱动

相关分析的结果表明,对于绿地访问行为3个观测变量(访问频率、平均时长、活动类型),“潜在动机”都是最主要因子;在此基础上,访问频率受“环境特征”(本文语境下是校园规划特征)影响较多,而访问时长与活动类型则与“人口学特征”密切相关。

7 积极情绪总分数据正态分布检验Normal distribution test of overall score of positive affects

表10 积极情绪总分的多元线性回归模型Tab. 10 Multiple linear regression for overall score of positive affects

8 绿地访问行为对情绪调节作用的简化模型Simplified structural model of campus green space visiting’s regulating effects on emotion with key factors

对以“访问频率”和“访问时长”为因变量的2个回归方程(表4、7)提取的关键因子进行分析发现:1)属于“环境特征”组的因子有校园绿地周长与面积比、学习场所周边绿地可见性、学习场所周边绿地可达性和校园绿地率。前3个因子表明的是绿地与其他用地的连接性,第4个因子则表明绿地相对数量。绿地的周长与面积比的值越大,可以看作绿地边缘的褶皱度越高,与其他用地的联系越紧密,或是说明在同样的面积下,有更多的小块绿色空间。绿地访问频率得分最高的中国人民大学,除了绿地率高出另外2所学校以外,在绿地周长与面积比这个指标上显著高出另外2所学校,从平面图上可以看出人民大学的校园绿地主要由均匀穿插在建筑之间的小块绿地构成,在实际调查中也发现人民大学的校园绿地与建筑之间的连接性也非常高。学习场所周边绿地可见性、学习场所周边绿地可达性也说明同样的问题,即校园绿色空间与学生日常学习和生活空间之间连接性越高,越能促进绿地的使用。2)“人口学特征”组中对绿地访问行为影响较大的因子是年龄(学历与婚恋状态都与年龄高度自相关),随着年龄的增加,社交和婚恋需求也在增加,包括价值观的转变都可能会影响其对绿地的态度和使用。3)“潜在动机”组中的“对植物的关注度”和“对健康的关注度”在表4、表8所示的线性回归模型中的回归系数均较高,可以说亲近自然、在自然中得到疗愈是大学生访问校园绿地的最根本动机。

4.3 以促进健康为导向大学校园绿地规划设计建议

对照4.2中对关键因子的分析,本文作者认为为了更好地发挥大学校园绿地的健康效益,可以从以下几点进行考虑:1)保证校园绿地的相对数量的基础上,需要在布局上使绿地与其他校内用地(尤其是学习场所)具有更好的连接性,将绿地访问行为融入到学生的日常行为动线中;2)充分考虑学生群体的内部差异和需求,在校园绿地中提供更多样化的空间和功能,将会极大地提高学生对校园绿地利用的积极性;3)在校园绿地的规划设计风格上尽可能展现自然要素之美,以满足学生访问绿地的根本动机,在功能上也可以考虑融合更多的康体功能,或以绿地为载体,开展更多的自然科普活动,强化绿地使用动机。

5 研究的不足

第一,问卷调查法对于“环境特征”的测量非常有限,规划层面特征尚可通过文献查阅与图形测量方法进行补充,但设计层面特征(如空间布局、艺术风格、构成要素等)在本文中属于空白。但根据一般理论和观察经验,设计层面特征对绿地访问时长、活动类型等方面应该具有重要影响,以访问时长为因变量的回归模型R2较低也从侧面印证了这一点。在以后的研究中,可以结合空间统计分析、行为观察、使用后评价、美景度评价、生理与心理指标测量实验等多种方法。第二,本研究的数据内部存在分层,既有组间变量,亦有组内变量,但应用分层线性模型进行研究更能反映数据的真实关系。第三,在调查范围受限的情况下,要求样本具有较高的内部一致性,因此本文作者选择了3所招生水平相近的学校作为研究对象,如果要推论到更大的总体,还需要进一步扩大样本范围。

注释:

① 本文中的“校园绿地”指校园内具有完整边界的,必须包含植物,同时也可以包含道路、铺装场地、水体、座椅等元素的供人欣赏、游憩的室外公共空间。但不包括操场、篮球场等专门运动场地。

② 本文中的“绿地访问行为”指在校园绿地空间内发生的行为,如穿行、散步、运动、观景、约会、学习、野餐等。用“访问”一词,目的为向受调查者强调绿地的空间属性。③ 问卷原文链接:清华版(https://sojump.com/jq/13609376.aspx);北大版(https://sojump.com/jq/13992238.aspx);人大版(https://sojump.com/jq/13835082.aspx)。

④ 校园面积数据来源于北京教育年鉴http://njzypt.jyzh.cn/portal.php。

⑤ 交通方式步行化程度与校园面积、校园绿地面积等环境特征变量相关系数较高,所以将其划分到环境特征分类中。

⑥ 北京教育年鉴中3所学校在校生的具体分类差异较大,无法形成统一的计算标准,不能反应真实的环境密度,故在本文中,暂时不考虑这一特征。

⑦ 文中所有图片和表格均由作者拍摄或绘制。

:

[1] FELDMAN R S. Development across the Life Span[M].6th ed New Jersey: Prentice Hall, 2010: 486-559.

[2] 范朝霞,毛婷婷.新时期大学生心理健康问题与对策研究[M].北京:中国书籍出版社,2016:22-65.FAN Zhaoxia, MAO Tingting. Exploration of College Students’ Psychological Problems and Countermeasures in New Period[M]. Beijing: China Book Press, 2016:22-65.

[3] 段鑫星,程婧.大学生心理危机干预[M].北京:科学出版社,2006:1-100.DUAN Xinxing, CHENG Jing. Mental Crisis Intervention of College Students[M]. Beijing: Science Press, 2006: 1-100.

[4] 和红,罗月.北京高校大学生抑郁状况及其影响因素研究[J].现代预防医学,2015(7):1261-1264.HE Hong, LUO Yue. Analysis on Depression Status and Influence Factors of University Students in Beijing[J].Modern Preventive Medicine, 2015(7): 1261-1264.

[5] 纪宏.高师院校大学生心理素质调查研究及自杀危机干预[J].北京师范大学学报(社会科学版),1999(1):26-33.JI Hong. Survey Research on Normal University Students’Psychological Diathesis and Suicide Crisis Intervention[J].Journal of Beijing Normal University (Social Science), 1999(1): 26-33.

[6] KELLERT S R, WILSON E O. The Biophilia Hypothesis[M]. Washington D.C.: Island Press, 1995: 496.

[7] WILSON E O. Biophilia[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1984: 157.

[8] ORIANS G H. An Ecological and Evolutionary Approach to Landscape Aesthetics[M]// EDMUND C P, DAVID L.Landscape Meanings and Values. London; Boston: Allen and Unwin, 1986: 3-22.

[9] SONG C, JOUNG D, IKEI H, et al. Physiological and Psychological Effects of Walking on Young Males in Urban Parks in Winter[J]. Journal of Physiological Anthropology,2013, 32(1): 18-22.

[10] HARTIG T, KORPELA K, EVANS G W, et al. A Measure of Restorative Quality in Environments[J]. Housing, Theory and Society, 1997, 14(4): 175-194.

[11] LAUMANN K, GÄRLING T, STORMARK K M. Rating Scale Measures of Restorative Components of Environments[J].Journal of Environmental Psychology, 2001, 21(1): 31-44

[12] VAN HERZELE A, DE VRIES S. Linking Green Space to Health: A Comparative Study of Two Urban Neighbourhoods in Ghent, Belgium[J]. Population and Environment, 2012, 34(2): 171-193.

[13] COOMBES E, JONES A P, HILLSDON M. The Relationship of Physical Activity and Overweight to Objectively Measured Green Space Accessibility and Use[J]. SocSci Med, 2010, 70(6): 816-822.

[14] RODIEK S D, FRIED J T. Access to the Outdoors:Using Photographic Comparison to Assess Preferences of Assisted Living Residents[J]. Landscape and Urban Planning, 2005, 73(2-3): 184-199.

[15] MARCUS C C, BARNES M. Healing Gardens:Therapeutic Benefits and Design Recommendations[M].New York: Wiley, 1999: 87-114

[16] ULRICH R S. View Through a Window May Influence Recovery from Surgery[J]. Science, 1984, 224(4647): 420-421.

[17] ULRICH R S. Effects of Interior Design on Wellness:Theory and Recent Scientific Research[J]. Journal of Health Care Interior Design: Proceedings from the Symposium on Health Care Interior Design. Symposium on Health Care Interior Design, 1991(3): 97-109.

[18] KAPLAN S. The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 1995, 15(3): 169-182.

[19] KAPLAN R, KAPLAN S, BROWN T. Environmental Preference: A Comparison of Four Domains of Predictors[J].Environment & Behavior, 1989, 21(5): 509-530.

[20] DE VRIES S. Nearby Nature and Human Health:Looking at Mechanisms and Their Implications[M] //THOMPSON C W, ASPINALL P, BELL S. Innovative Approaches to Researching Landscape and Health: Open Space: People Space 2. Abingdon: Routledge Taylor &Francis Group, 2010: 77-96.

[21] 陈筝,翟雪倩,叶诗韵,等.恢复性自然环境对城市居民心智健康影响的荟萃分析及规划启示[J].国际城市规划,2016 (4):16-26.CHEN Zheng, ZHAI Xueqian, YE Shiyun, et al. A Meta-analysis of Restorative Nature Landscapes and Mental Health Benefits on Urban Residents and Its Planning Implication[J]. Urban Planning International, 2016(4): 16-16.

[22] 刘博新,李树华. 康复景观的亲生物设计探析[J].风景园林,2015 (5): 123-128.LIU Boxin, Li Shuhua. Analysis on Biophilic Design in Healing Landscapes[J]. Landscape Architecture, 2015 (5):123-128.

[23] 郭庭鸿,董靓,孙钦花.设计与实证 康复景观的循证设计方法探析[J].风景园林,2015(9):106-112.GUO Tinghong, DONG Liang, SUN Qinhua. Design and Evidence Analysis on the Method of Evidence-based Therapeutic Landscape Design[J]. Landscape Architecture,2015(9): 106-112.

[24] 陈筝,帕特里克·A·米勒.走向循证的风景园林:美国科研发展及启示[J].中国园林,2013(12):48-51.CHEN Zheng, MILLER P A. Landscape Architecture Towards Evidence-based Design: A Lesson from Research Progress in United States[J]. Chinese Landscape Architecture, 2013(12): 48-51.

[25] 刘博新,徐越.不同园林景观类型对老年人身心健康影响研究[J].风景园林,2016 (7):113-120.LIU Boxin, XU Yue. Study on the Effects of Different Landscapes on Elderly People’s Body-Mind Health[J].Landscape Architecture, 2016 (07): 113-120.

[26] 王声菲,金荷仙, 贾梅.养老环境中的康复景观研究进展[J].风景园林,2016(12):106-112.WANG Shengfei, JIN Hexian, JIA mei. Research Review on the Healing Landscape of the Aged Care Environment[J].Landscape Architecture, 2016(12): 106-112.

[27] 李沛良.社会研究的统计应用北京[M].北京:社会科学文献出版社,2001:263-266.LI Peiliang, Statistical applications for social[M]. Beijing:Social Sciences Academic Press (CHINA), 2001: 263-266.

[28] 扬·盖尔.交往与空间[M].何人可,译.北京:中国建筑工业出版社,2002:13-18.GEHL J. Life between Buildings[M] HE Renke, translation.Beijing: China Architecture & Building Press, 2002:13-18.

[29] WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

[30] 黄丽,杨廷忠,季忠民.正性负性情绪量表的中国人群适用性研究[J].中国心理卫生杂志,2003(1):54-56.HUANG Li, YANG Tingzhong, JI Zhongmin. Applicability of the Positive and Negative Affect Scale in Chinese[J].Chinese Mental Health Journal, 2003(1): 54-56.

[31] BIELINIS E, TAKAYAMA N, BOIKO S, et al. The Effect of Winter Forest Bathing on Psychological Relaxation of Young Polish Adults[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2018,29: 276-283.