大学校园记忆的开放空间建构浅论

蔡凌豪

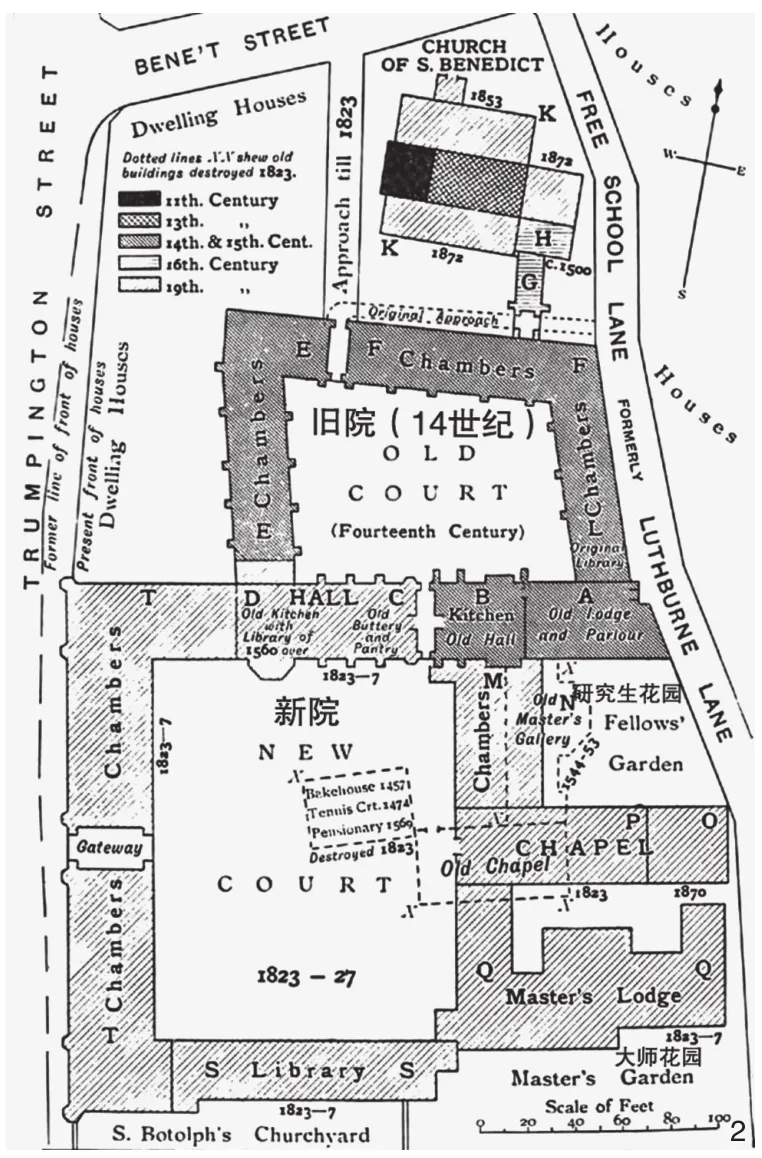

1 引言

城市是人类聚居的场所,“随着时间的推移而发展,从而获得了自身的意识和记忆”[1]。

校园是微缩的城市。

在校园由建筑、道路、场地构成的物质容器里,实际上还容纳着另外一座校园—一个空间校园的映像,一座看不见的校园,一座精神的校园,一座由无数在这个校园里学习生活过的人在漫长的时间里积累层叠的故事组成的记忆校园。空间校园和记忆校园,共同构成了校园“显”与“隐”的两面。

空间校园是教育、科研、学习、生活的载体。校园拥有多种类型的空间,总体可以将之归类为建筑与开放空间两大类型。在中国的校园规划和营建过程中,前者往往更受重视,而后者通常只被认为是建筑的连接和过渡。然而,在整个大学的发展历程中,开放空间始终是大学的核心空间和精神载体。

大学校园开放空间的发展脉络,可以归纳为萌芽期—方院期—绿色方庭期—开敞自然期—多元发展期。

1.1 萌芽期

现代大学校园的原型可上溯至古希腊思想家柏拉图在雅典西北郊建立的柏拉图学园(Platonic Academy)。学园采用典型的希腊式庭院布局,笔直的林荫道通向柱廊围合的庭院(这种形式被称之为“the square peristyle”),庭院中种植大树,用喷泉装饰,师生围于树下对话,漫步林荫道间思考(图1)。这是柏拉图理想中的教育模式—在开放的外部空间和优美的环境中自由地沟通交流,才能迸发出思想的火花[2]。这种理想模式对后期的大学校园有着深远的影响。

1.2 方院期

欧洲早期的大学校园通常以封闭方院形成的“学院”(College)作为基本构成单元,如13世纪—15世纪之间成立的牛津大学和剑桥大学[2]。方院的模式能够在杂乱动荡的中世纪城市中犹如“知识堡垒”一般保持自身宁静超脱、独立自由的学术氛围。方院模式使师生建立起家庭式的空间心理纽带,内聚型庭院作为学院的开放空间,促使交流成为自然的行为(图2)。但过于封闭同时也带来了通风不善、采光不足、卫生不良等种种弊病。16世纪中期之后,剑桥大学出现了三边围合式的学院,全封闭式方院的一边建筑演变成开设了大门的围墙,增强了方院空间的开放性。高耸的大门建筑隐含了由入口至庭院的轴线关系,形成轴线对称式的校园开放空间的肇始。美国殖民地时期建立的大学校园如哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学基本都是三边围合式。哈佛大学的最大资助人John Harvard是剑桥大学的毕业生,显然在剑桥大学伊曼纽尔学院(Emmanuel College) 的生活给他留下了深刻记忆。这是校园记忆塑造校园空间的典型案例。

1.3 绿色方庭期

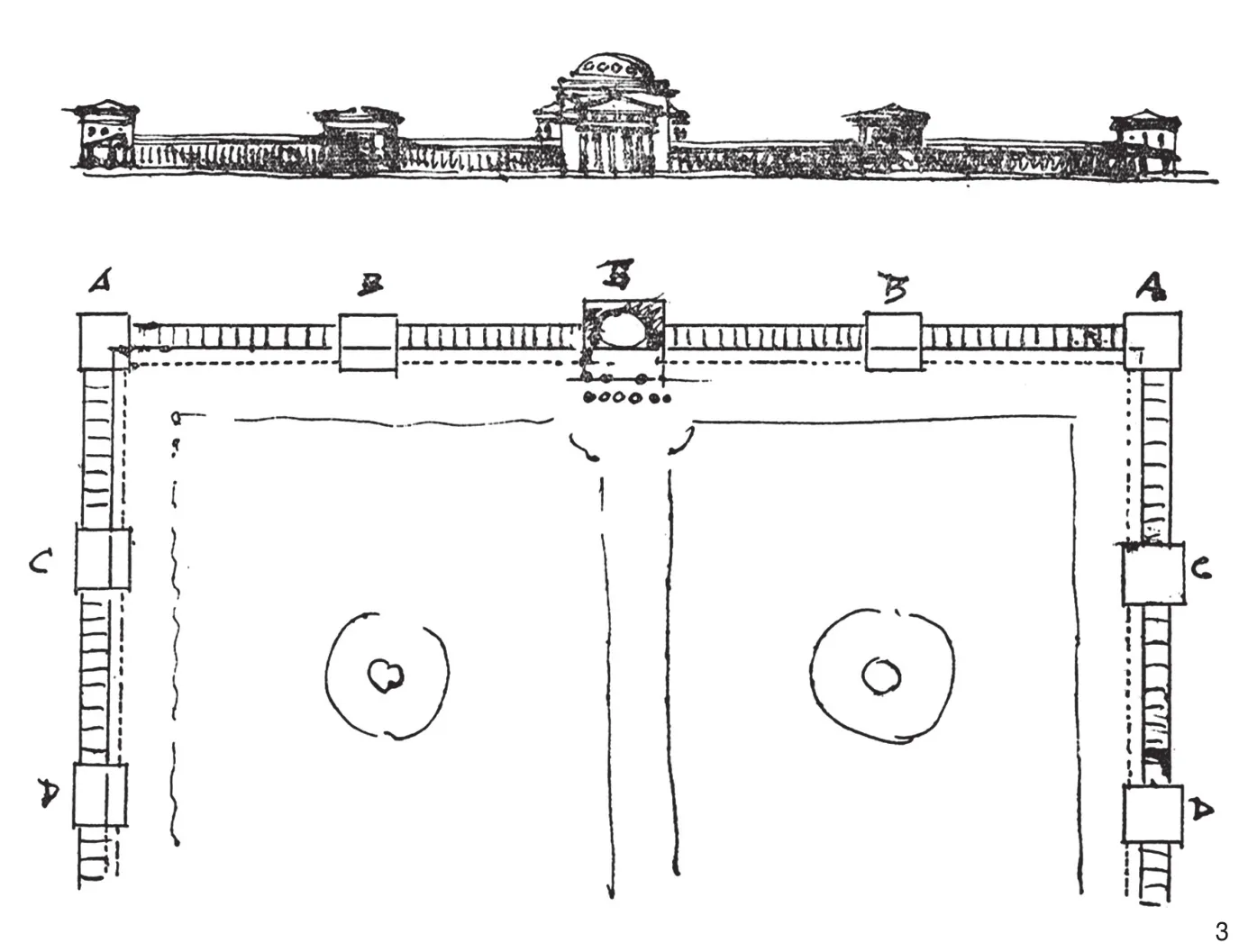

随着工业革命的兴起,科学技术的发展,“封闭”式的学院已不能满足新的教学要求,时代需要更加开放的校园空间。托马斯·杰斐逊设计的弗吉尼亚大学为这一时期最重要的校园规划[3]。建筑群围绕大面积的中心广场和公共草坪布置,在法国古典主义和意大利帕拉迪奥风格的影响下,构成严整的轴线布局。图书馆作为主要建筑被设置于轴线端点,统摄全局,形成壮观的整体布局和开放的中心绿色空间。在中轴空间以外,行列式的建筑和林荫道共同围合出一个个绿色的方庭空间,这些绿色方庭作为开放空间以及学术社区的核心的同时成为校园的主要空间特征。弗吉尼亚大学的规划设计不仅在美国被广为模仿,也成为世界各国大学空间布局的主流模式(图3)。

1.4 开敞自然期

1862年之后,政府拨地用于建设大学校园的“赠地运动”使美国州立大学的数量和面积大增,这为分散的开敞式校园空间结构奠定了基础。对基地环境的充分利用、尊重自然成为美国校园规划重要的原则之一。这类空间结构的应用代表有奥姆斯特德在1862年为加利福尼亚学院和马萨诸塞农业学院所做的规划,采用不规则的、自然的和公园式的自由布局,使风景园林设计的思想开始与校园开放空间规划融合。奥姆斯特德认为优美的校园环境能够陶冶学生的情操、培养学生的文明习惯,同时认为不对称的布局更有利于校园与周围环境的协调,也更具未来扩展的灵活性。在此基础上,美国大学校园自由布局的风格也逐步形成。 1963年加州大学圣克鲁兹分校(University of California,Santa Cruz)的规划更是把人类对自然的介入程度减少到最低。这一规划认为建筑应该作为自然景观的补充,让“树木比建筑更加重要”[4]。

1.5 多元发展期

19世纪中—20世纪初,专业化教育体系的分系制建立,使校园的空间组织从自发的综合性走向专门化。大学科研功能的发展又使大学功能复杂[5]。城市规划理论也介入大学校园规划,校园的开放空间进入多元发展期。建立在功能分区基础上的大学规划模式产生,开放空间所承担的重要功能日渐清晰,并成为校园规划过程中首先需要界定的功能分区,并构成校园的整体逻辑基础和空间骨架。

由巴黎美术学院传入的“美院学派”和在其影响之下的“城市美化”运动,产生了以轴线对称几何布局、多层级空间组织的纪念空间手法为特色的校园规划。以斯坦福大学和芝加哥大学为代表,深远的中央轴线和交叉轴线切割校园空间,构筑宏大的纪念性空间序列。这种带有巴洛克风格的空间特征具有强大的视觉震撼力,深刻影响了中国20世纪90年代以后的大学新校园规划,并在中国产生了大批的复刻版本。

1 庞贝出土的镶嵌画—柏拉图学园里的树下交流Mosaics painting from Pompeii—Communication under the tree of Plato Academy

2 剑桥大学圣体学院14世纪—18世纪间的演变平面图,可以看出不同时期方院的生长和连接The evolution of plan of the Corpus Christi College of Cambridge shows the growth and connection of the quadrangle between 14th—18th century

3弗吉尼亚大学规划方案草图(Latrobe寄给Jefferson的信件中的草图)Sketch plan of University of Virginia (Sketch of Latrobe’s letter to Jefferson)

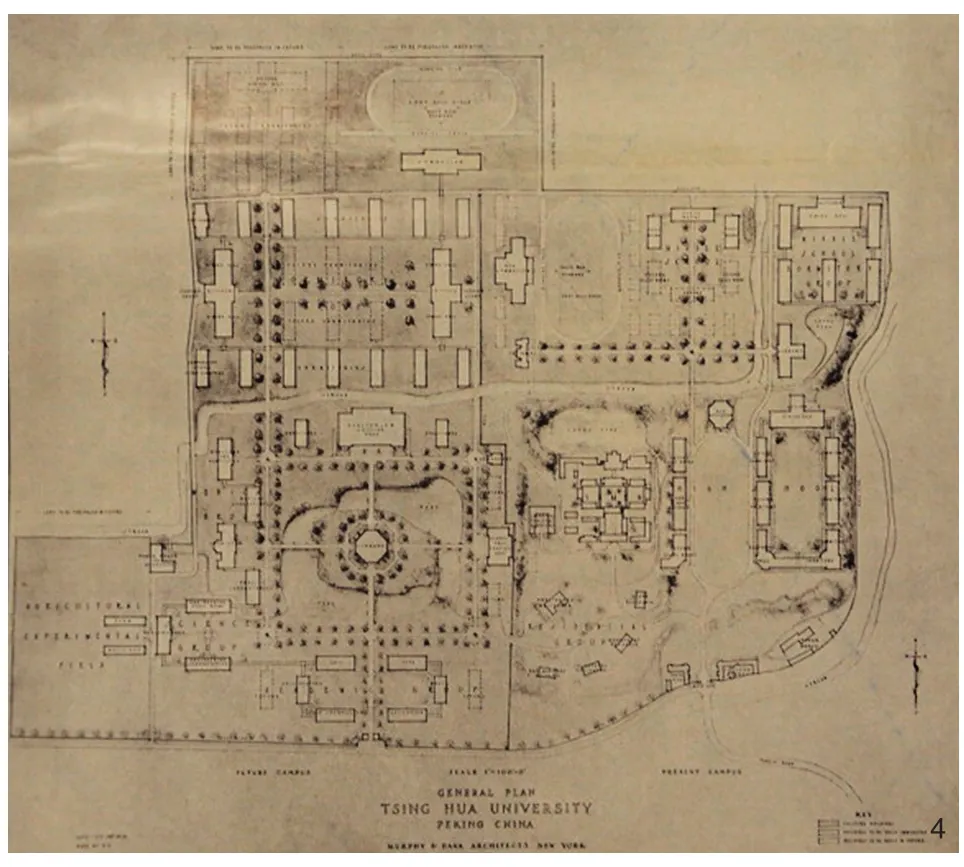

4 亨利·墨菲1914年制定的清华大学校园规划平面图Tsinghua University campus plan by Henry Murphy (1914)

“二战”之后,经济恢复促进了世界范围内大规模的新大学建设,传统的教育制度和观念受到质疑。十次小组(Team10)在1954—1965年间相继提出了“人际结合、流动、空中街道、生长、改变的美学、簇群城市”等一系列新的规划观念,对当时功能分区占主导地位的校园规划思想产生了巨大的冲击。开放空间被认为是促进系科之间、师生之间交流整合,营造相互接触、增进思想交流的重要场所,是促使校园空间流动和融合的关键,是校园的发展变化过程的基底,是保护、延续和营造校园人文特征的载体。

2 中国大学校园开放空间规划建设及当前存在的问题

2.1 中国传统书院的开放空间特征

在中国传统的书院结构中,庭院空间是书院的核心。外部的山水环境成为儒家教育中“仁者乐山,智者乐水”的空间借喻。与国外大学校园相比,书院更早地发现自然空间在人文和审美教育方面的作用,因此往往充分利用自然地形条件,因地制宜、依山就势、凭水临渊,通过优美的环境和优雅的意境营造,延续历史传统和构建人文环境,达成文化与风景的有机结合,反映出“天人合一”的理想追求。这些朴素的校园规划思想,今天依然有其重要的价值。

2.2 新中国成立前中国大学校园开放空间的规划和建设

新中国成立之前,中国的大学校园多由外国传教士或外国设计师主导设计,尤其受到同时期美国大学校园规划模式的深刻影响(图4)。其中清华大学和燕京大学在当时可称之为“双璧”。两所大学均由美国建筑师亨利·墨菲(Henry Killam Murphy)设计,却呈现出完全不同的建筑风格、空间结构和场所气质。墨菲于1914年所做的清华大学校园规划,可以明显看出是弗吉尼亚的校园模式—行列式建筑围合出的绿色方庭,尤以当时建成并留存至今的大礼堂、科学馆、同方部、清华学堂围合的大草坪区域最为经典[6]。墨菲保留了原游美肄业馆改建的清华学堂,使之完美融入草坪周边新建的西式建筑序列中,形成了轴线对称、舒朗开阔、人文气质浓郁的校园核心开放空间,与西侧保留的工字厅、幽深含蓄的中式院落结构形成了巧妙的并置。但需要注意的是,这段时期的墨菲只意识到保留历史建筑的重要性,却忽略了对原有自然空间和园林遗存的保护和继承。他无视清华园前身清代名园近春园所留下的山水地形结构,甚至在校园西部原近春园的遗存“荒岛”区规划大学部。岛中的穹顶图书馆延伸出4条轴线,连接湖周的教学楼、礼堂和实验楼,对称方正的空间布局几乎完全破坏了原有的山水风貌,所幸最后并未实施①。

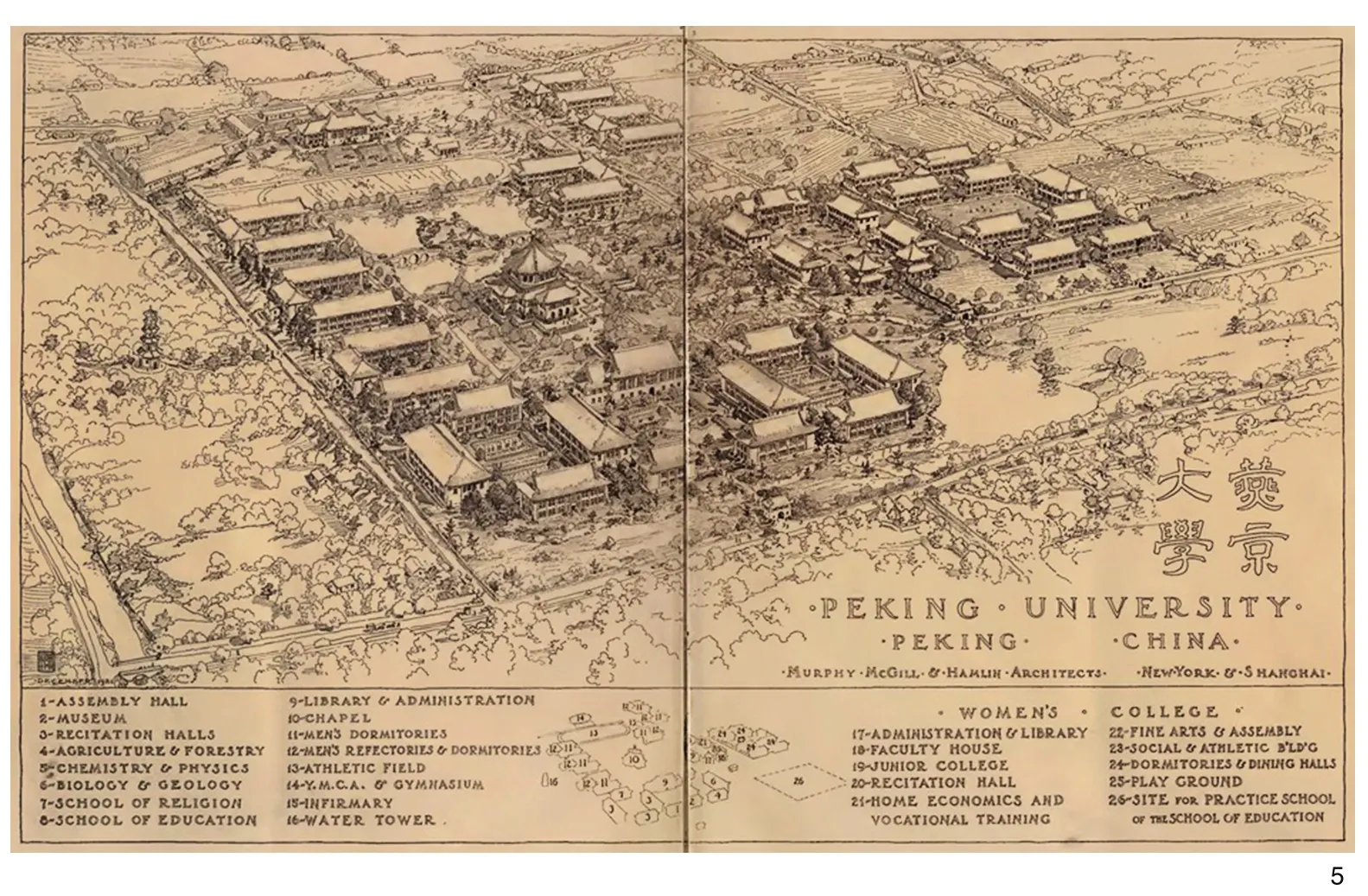

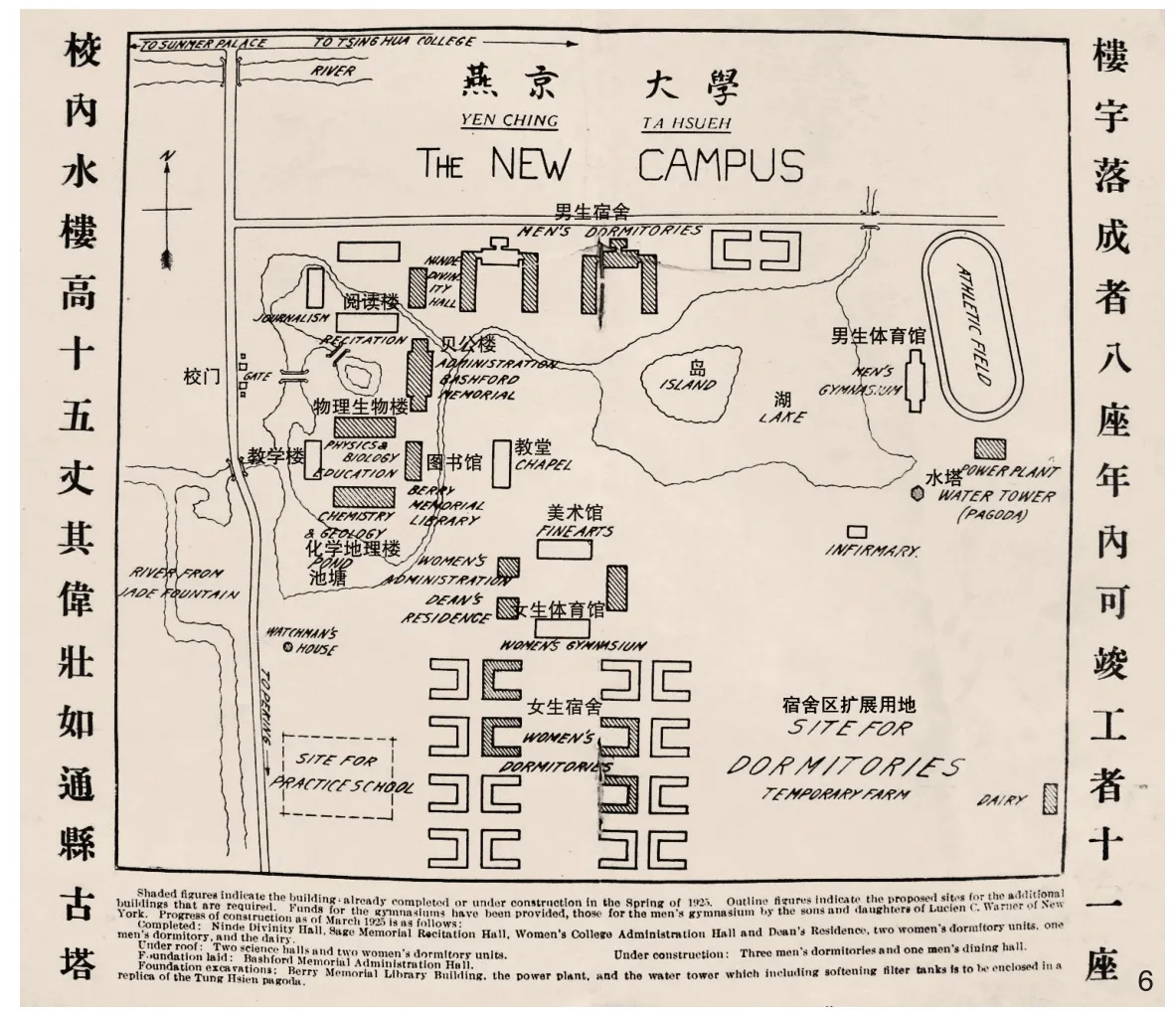

与清华大学形成对比的是的设计不同的是,墨菲在1920年规划燕京大学时,通过设计金陵大学等一系列实践,已对中国古典建筑园林较为熟悉,而且他受到雇主燕京大学校长司徒雷登的影响[7],熟练地运用了中国传统园林的造山理水、借景、对景等造园手法,明确了一条贯穿原清代淑春园遗存的湖面(钱穆取名“未名湖”)的东西轴线,直指玉泉山塔,1921年版的鸟瞰图(图5)中,可以看出墨菲最初采用了更加严谨的方格网结构,形成类似中国宫殿群式的院落结构,贝公楼及周边3个院落作为第一层级,教堂作为第二层级的中心,第三层级以湖区为中心,湖西为教学区,湖北为男生宿舍区,湖南为女生宿舍区,湖东为男生体育区。墨菲有意识得将教学楼群规划为四合院结构屏蔽干扰,而学生宿舍则采用三合院结构形成更加开放的户外空间。在1923年实际建设时,严整的空间布局演变得更加松散,开放空间更接近中国传统山水园林的空间结构,形成更为散点式的多轴线布局。墨菲对湖区进行了梳理,在湖东南角设仿中式密檐砖塔形式的水塔作为湖区的视觉中心,与湖中荒岛夹持的水系构成数条视线廊道,并与玉泉山塔形成对景。建筑群间的开放空间规划手法依然能看出是西方的三合院结构,除主入口(西门)及主教学楼群(贝公楼)朝西布置外,男舍女舍先围合出尺度较小的开放空间,再将这些开放空间的轴线指向湖区,从而构成层次分明的“院落—绿色方庭—园林湖区”校园开放空间体系,这个体系在静斋(女舍)最为鲜明(图6)。

20世纪30年代之后,留美归来的建筑师,如杨廷宝等,开始独立进行校园规划设计。在学习美式校园的空间布局的同时也注意吸收中国传统建筑的布局和风格,形成中西合璧的空间效果,重视对校园开放空间和景观的经营布局。整体上看,这一时期的校园规划和建设,具有浓厚的人文气息和独立自由的大学精神。尽管由于种种原因,这些规划并未完全得以实现,但其设定的空间框架影响了这些大学校园在后续很长时间的发展。这些规划留存至今天,均已成为珍贵的历史遗产保护对象,作为校园中最具特色、最具艺术价值的部分,是这些历史悠久的高校形成自我气质和风格的基底,也是一代又一代师生构建校园记忆的源点和身份认知的场所。

2.3 新中国成立后的校园开放空间规划建设及其问题

新中国成立之初,受意识形态影响,中国大学校园的规划和设计普遍遵循“苏联模式”,造成中国大学校园规划设计的文化缺失。自大跃进开始,在“多快好省”等方针指导下,无规划、高速度、低质量地进行建设。这一阶段的无序盲目、无序建设破坏了许多大学历史区域的完整性,打断了校园规划的连续性。校园开放空间建设和绿化营造被视为资本主义的享乐行为而遭到唾弃,产生了许多空间结构混乱、公共环境品质低下、功能使用不合理、质量安全不达标、视觉造型不美观的大学校园建设[8]。

从20世纪90年代末开始,在大学扩招和大学产业化的带动下,中国高校出现了一次史无前例的建设热潮。在大学的“新大跃进”建设中,部分新校区出现文化性丧失、历史性断裂、校园景观趋同等问题[9]。

1)模式单一的校园格局。

校园空间格局重复单一、趋于类同、“千校一面”。受巴洛克和“城市美化运动”的影响,校园规划也一味强调对称轴线、高大建筑和大面积草坪带来的宏伟空间和视觉效果,盲目追求大规模、综合性,缺少人性化的空间尺度[10]。

5亨利·墨菲的燕京大学规划鸟瞰图(1921年)Aerial view of Yenching University Planning by Henry Murphy (1921)

2)消极的开放空间。

大学校园建筑体量过大,建筑之间缺乏关联,空间规划往往忽视基地及周边的现状环境和自然基底。 开放空间并没有因为校园面积的变大而增多,反而因为尺度的失当,外部空间成为附属的、无组织的消极空间。

3)校园文化和大学精神的断层 。

中国的高等教育在坎坷的历史发展中一直受制于政治,缺乏自由独立的大学精神。对大学校园的建设产生一定影响。中国大学校园尤其是新建校区,校园环境普遍缺乏“场所精神”,忽视校园文化内涵的建设,淡漠了大学精神的培育与生长。校园空间缺乏文化内涵与历史积淀,使师生难以形成归属感。

3 开放空间与校园记忆

通过对大学校园历史演变的大略梳理,可以明确开放空间作为大学的空间核心和精神载体的重要价值。美国校园被称为“Campus”,其拉丁文意为“田地”(Field)。最初用来描述普林斯顿大学学院建筑前面围合起来的一大块绿色土地,后来拓展为校园的代名词。除了单纯的物质含义,还体现在领地深入地影响整个学校的精神(Genius Loci)[11]。因此,“Campus”一词具有空间和精神的双重含义。

通过营造高品质的开放空间,并使其成为校园记忆的载体,对于延续校园历史脉络、保护校园特色、构建校园文化、塑造场所精神、促进交流沟通、增强校园的认同感、凝聚力和归属感,有着重要的意义。

3.1 国内外相关研究

尽管国内外均经历过或正在经历高校的高速发展期,但针对大学校园开放空间规划设计理论的研究整体上均略显薄弱,相关的研究多集中在校园总体规划和校园景观设计导则等技术层面。

美国学者理查德·道贝尔(Richard Dober)是校园规划理论最重要的研究者之一。他在《校园规划》(Campus Planning)一书中总结了“二战”以后世界各国大学校园的建设经验,并提出了校园的设计准则[11]。另一部著作《校园景观:功能、形式和特征》(Campus landscape: functions, forms, features)提及了开放空间,详细论述了校园景观和开放空间的组成、特点和营造方式,是一本有关校园开放空间的百科全书式的著作[12]。

托马斯·A·盖纳斯(Thomas A. Gaines)的著作《作为艺术作品的大学校园》(the Campus as a Work of Art)首次从艺术形式的角度讨论了大学校园,以城市空间、建筑质量、景观和整体吸引力的标准来评估校园的设计和建设,并把开放空间作为评价校园的首要因素[13]。

6燕京大学规划平面图(1925年)Plan of Yenching University (1925)

乔纳森·卡尔森(Jonathan Coulson)等于2010年出版的《大学规划与建筑》(University Planning and Architecture: The search for perfection)全面地记录了从中世纪到今天,大学设计在世界范围内的演变和动因。通过一系列个案研究探索了大学发展的景观、建筑、地点和可持续性等主题的重要性,总结了丰富的校园发展传统的经验教训,是校园规划设计的“实践指南”[14]。

C·亚历山大(Chistipher Alexander)的著作《建筑的永恒之道》(The Timeless Way of Building)[15]中有关建筑空间的场所特质的论述,对校园开放空间的场所精神建构有着重要的价值。克莱尔·库帕·马库斯(Glare Cooper Marcus)等合著的《人性场所—城市开放空间设计导则》(People Places—Design Guidelines for Urban Open Space)中有一章专门论述大学校园外部空间的研究,其有关城市开放空间的研究对校园设计十分具有借鉴意义[16]。

国内涂慧君的博士论文《大学校园整体式设计研究》(已出版著作《大学校园整体设计:规划·景观·建筑》)是比较重要的论著,系统地总结了中国现阶段大学校园发展的现状、特点以及理论和实践中存在的问题。对大学校园设计这一系统工程进行了分析并建立了一套行之有效的理论和设计体系[17]。

国内外均无校园记忆的针对性研究,多在有关集体记忆和城市记忆的相关著作中零星涉及。培根·埃德蒙(Edmund Bacon)的《城市设计》(Design of Cities)中有关城市公共空间和人的身体运动的关系探讨[18],阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的《城市建筑学》(The Architecture of the City)中有关于城市历史记忆和空间形式潜在转换的研究[1],均对校园记忆的开放空间建构具有启发价值。

3.2 开放空间的场所营造和特征营造

开放空间的营造并非是简单的绿化或者涂脂抹粉式的装饰,而需要从校园的历史和文化传统、校园的总体空间规划及校园人群的集体记忆中提取构建开放空间的线索和要素,从“场所营造”(Placemaking)和“特征营造”(Placemarking)②2个方面构建。

场所营造指校园营造的物质层面,它通过规划、设计和建造从而塑造校园开放空间的组构和建造形式。特征营造则通过对校园历史文化和场所特质的梳理提炼塑造,赋予开放空间能够成为校园记忆载体的特征和理由,使之最终获得精神的意义。

校园的特征营造就是校园记忆的空间生成,校园空间构筑了校园记忆,这种空间既具有纪念、象征的意义,也具有教育、激励、传承的作用。通过校园开放空间新的建造过程物化以及强化记忆,作为后时代的参照内容。校园就是如此反复叠加而生成的。校园记忆的连续性保证了校园作为容器的连续性。而校园连续的变化过程又不断延续并更新着校园记忆的内涵。

4 校园记忆的基本特征

人类的每个个体都拥有记忆,而每个个体都生活在某种具有共同文化和社会属性的共同体中。具有自己特定文化内聚性和同一性的群体对自己过去的记忆,被称之为集体记忆。如果说个体的记忆更倾向于生理学和心理学特征,集体记忆概念所指向的是记忆的社会维度。哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)中将其定义为“一个特定社会群体之成员共享往事的过程和结果,保证集体记忆传承的条件是社会交往及群体意识需要提取该记忆的延续性”[19]。集体记忆的建构性特征比个体记忆更为强烈,它可以被认为是人类对记忆的群体建造行为,它始终反映着历史的当下,又被新的当下记忆所更新,从而形成复杂的、弥漫的、新旧交错的记忆丛林。

意大利语的“university”一词也可称为“universitádeglistudi”,意为“专注集体活动”。大学校园是人们的个体记忆和集体记忆最为重要的载体之一。

大学校园作为记忆的载体,呈现出以下的特征。

1)高度同质化的人群。

大学除了少量非教职的行政人员和后勤服务人员外,校园的主流人群可分为学生与教师2个群体,2个群体都呈现为高度的同质化,尤其是学生群体,具备了几乎相同的年龄和教育背景。高度同质化的人群带来相似生活习惯、经济水平、社会认知和情感共鸣,也具有对空间的功能需求和情感需求的高度共性,其对校园空间的记忆也呈现同质化的状态。

2)高密度的集体簇群。

校园里高度同质化的人群(根据专业、班级、宿舍、社团)被划分为高密度的集体簇群结构。由于存在更为便捷的沟通、交流和影响,簇群形成了对于校园专属的集体记忆,它与簇群更密切使用的校园空间以及簇群所独有的事件紧密关联。校园集体记忆存在着2个最明显的结构,地域圈层结构和级届层级结构。前者根据学生的家乡形成集体簇群,通常在新生中更为普遍;后者由年级分届构成,这是大学的独有结构,将长久地作为集体记忆的层级结构存在。

3)规律而简单的行为类型。

相对于城市复杂的难以预测的人群活动行为,校园的活动行为类型简单(学习、生活、工作)、路线单一(三点一线)、规律重复(严格的作息),这类规律而重复的行为类型使校园外部空间的类型相对简单可控和可以预测。

4)文化和价值观的延续性。

集体记忆是校园文化和价值观形成的基础。对于一所高等学府而言,文化和价值观是人们对这所学校所共有的情感甚至共同的信仰,是维持其社会角色和身份的重要基础。从组织形式上讲,文化和价值观是高等学府形成和建立的核心情感和象征。这种认同感是人们对一所大学有别于其他大学精神的适应,是产生空间归属感的精神原力。某种程度上,大学就是因为其文化和价值观而存在的。

5)丰富的情感性与故事性。

舒曼和斯科特在题为“代与集体记忆”的研究中认为,青春期的记忆和成年早期的记忆相比于人们后来经历中的记忆来说,具有更强烈、更普遍深入的影响[19]。由此可以看出,集体记忆的建构不仅有关情境、时空,还和群体的年龄有关。一个人的大学阶段正是他(她)人生中最感性、敏锐、自由的阶段。校园内每天发生的丰富的事件,充满了情感性和故事性—这些将成为一个人人生中最难以忘却的记忆,甚至改变和塑造他(她)的人生轨迹。

5 校园记忆开放空间建构的基本要素

可建构性是集体记忆最终能够转化为特定群体文化和传统的关键—它不再只依赖于个体的不确定的场景记忆,而可以通过更广泛的媒介(包含文字、图像、建造行为、活动、仪式等等)来记录、表述、继承与再现—校园外部空间由于容纳了更多的集体行为,成为集体记忆的最佳载体。校园外部空间的建构过程,其实质就是对于校园记忆(尤其是集体记忆的)提取、重构和空间再现的过程。一个缺乏校园记忆属性的校园开放空间,只是一个平庸甚至消极的场地。

重构代表着校园开放空间并非只是过往历史性记忆的纪念物,通过对“在时”和“在场”的事件和空间行为的挖掘,开放空间可以成为产生新校园记忆的源点,从而进一步构建新的校园场所精神和文化价值。

通过对校园记忆及其开放空间建构的梳理,将其分为以下几个要素。

1)事件(Event)与叙事(Narrative)。

事件和叙事是校园开放空间建构校园记忆的主要内涵。

“一个地方的特征是由发生在那里的事件所赋予的。……是这些时刻的活动,参与其中的人,以及特殊的情境,给我们的生活留下了记忆……是由我们在那儿遇见的事件和情境的特质所赋予的。总是情境让我们成为我们自己”[15]。

事件性是校园记忆空间建构的核心。校园是一个真实的剧场,凝聚了事件和情感。校园中发生的事件潜移默化地影响着生活于其中的人。每一次事件都包含了历史的记忆和未来的潜在记忆。建筑理论家拉普卜特(Amos Rapoport)认为:“如果环境设计在一定程度上被看作是信息编码的过程,那么使用者可以被看作是对其进行译码。[20]”建成的场所空间带有信息,在空间中的人依据自己的知觉获取并解译信息,并附加以自身的经验和记忆,从而使空间具有了意义。正是在这个层面上,空间具有了叙事的可能性。

以开放空间作为主体的事件性和叙事性,可分为“记录”和“激发”2种类型。

“记录”是一种被动记忆,对过往事件的“记录”使开放空间构成校园的纪念物,“记录”型的叙事空间并非只是简单地引入或叠加,失去了特定的空间组织,事件将是抽象、割裂、去语境化的存在,意义变得含混晦涩。只有给空间恢复或重建语境,才能构建完整的事件情节,被事件的亲历者和非亲历者理解认同并产生共鸣。

文学上的语义学和叙事学与空间结构、空间特征结合在一起,以表达事件的过程和含义,进而建构更具文化语境的场域特征。具有叙事特征的开放空间可以通过限定性空间结构,蒙太奇式的空间组合,使空间的使用者获得特定的历史性“叙事”的阅读途径,从而使开放空间具有了表达和言说的自明性。“纪录”性的叙事空间是一种强叙事结构,呈现出秩序性、时间性、符号性的特征。

北京大学(前燕京大学)从西门过桥经贝公楼进入环湖空间的序列,是典型的由事件串联的叙事空间。建筑和自然环境的开合收放营造出丰富的空间场景,纪念物(石桥,华表,湖畔名人墓、碑、雕像)还原空间的历史事件,从而塑造浓郁历史气息和人文气质。

而“激发”型的叙事空间,则需要通过空间组构以构建特定的空间氛围,并使其成为产生事件可能性的空间舞台。某一类型的事件总是与某一类型的空间相关。几条汇聚的小径将生成无数偶遇的事件;一个能够容纳足够多人的下沉广场,将可能容纳一次令人终身难忘的社团活动;一个宿舍门口的休息亭廊,其发生记忆事件的可能性远比一个空旷的广场或者巨大的草坪要丰富。因此,与纪念性空间不同的是,作为未来事件激发器的外部空间,其空间结构往往是非限定性的多线并行式,并非依靠强叙事性的记忆连接,而是与特定的场所和运动相联系,采用模糊的功能设定和细腻的情绪置入,从而激发特定的心理感受,引导特定的空间行为。因此,这类事件型外部空间呈现出引导性、暗示性、诗意性的特征。

DESIGN NETWORK景观设计事务所负责改建的日本福冈九州产业大学校园景观将校园内3大区域的景点凝聚在一起,最终融合成一个公园式的校园。中央广场独特的椭圆形花架,可以直接连接到其他的主要区域。云状的长凳、曲线景观设施和各种植物花园构成了变化的空间层次,这个广场没有明确的交通路径,存在无数种可能的使用方式,因此具备了丰富的事件可能性(图7)。

2)身体(Body)与运动(Locomotion)。

身体和运动是校园开放空间的感知主体和感知方式。

7日本福冈九州产业大学校园景观Campus landscape of Japan Fukuoka Kyushu University

事件与叙事跟身体与运动密不可分。身体是人的个体与知觉,是产生和感知事件的主体,运动是身体在时间中的空间位置轨迹,是感知空间和阅读叙事的历时性过程,正是我们的知觉,使空间从“无意义的隐形”状态中显现出来,并呈现出某种叙事的结构。我们空间感知过程和运动互为因果—身体知觉导致运动,运动是身体知觉的形式。如在电影《俄罗斯方舟》中,整部电影只有一个长镜头,跟随主角连续穿行在圣彼得堡的艾尔米塔什(Hermitage)博物馆的空间。电影片长达99分钟,这是空间体验的物理时间长度,但是在空间体验中绵延出的俄罗斯300年的文化记忆,远远超过物理空间和物理时间的限制。

身体和运动成为有关校园记忆的重要组成部分。校园中的身体和运动可分为2种类型—日常性与仪式性。

日常性是反复性中形成的相对稳定的行为方式和日常体验,校园中存在着规律的重复行为,日常性的身体和运动对应着日常性的外部空间。校园空间,塑造了人的行为特征,在身体力行的活动过程中,人无意识地感知细微的空间形构变化,空间记忆被这种规律重复反复加强。在感知、运动和记忆叠加的过程中,身体与场所的合并,运动使空间和事件变成“绵延的记忆”。

哈格里夫斯在辛辛那提大学校园规划了“波动”的开敞空间,将其作为一个连接组织贯穿校园。通过流畅的交通系统组织校园空间整合起来,在校园内设置了类似城市界面的“主街道”,从古老的麦克米肯大厅开始,向东北方向伸展,通向主绿地。起伏的地形变化,蜿蜒的小径,是基址和城市的历史与环境的多重隐喻,多条具有张力的曲线,相互纠缠,形成编织的形态,让空间充满灵动的变化,在连接周边建筑的同时,也提供了多样的活动空间(图8)。

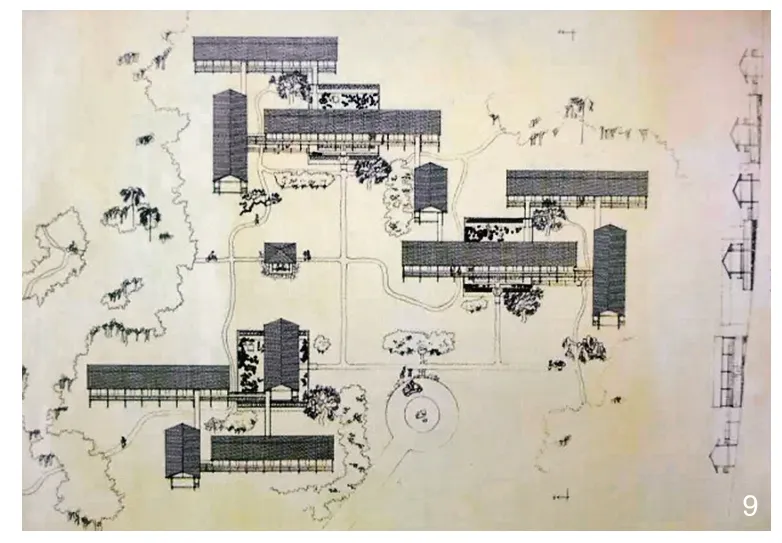

由贝聿铭、陈其宽和张肇康规划设计的台湾东海大学,是将中国古代书院空间精髓和现代校园规划理念融合的杰作[21]。它没有采取燕京大学和金陵大学的从校门生发的强烈轴线对称空间,也没有照搬弗吉尼亚模式绿色方庭,而是将颇具中国传统书院气息的坡顶合院散点式地布置在林荫大道(文理大道)的两侧,看似随意地组成了数个群组。短轴式的空间和无端点的高大纪念建筑消弭了空间的明确导向性,在摆脱了仪式感之后,人在其间可以慵懒而随意地行走,呈现出一种中国画式的朦胧和暧昧。空间和建筑精妙地跟随着地形的起伏,由回廊串联起的男女生宿舍有着共同的活动空间,回廊连接着2层的生活空间,又随着地形的降低转折入庭院,构成了错综复杂、时而疏离时而并置的独特空间行走体验(图9)。

仪式性的运动是非日常性的空间体验。仪式感通常通过强制性社会实践,保证传统延续发展、达到集体认同的行为方式。培根详细阐述了古希腊的雅典娜节日大道(Panathenaic way)是如何将纪念性、运动的形式组织起来,并成为雅典城建筑和规划发展的中心组织力[18]。仪式性使事件演化成常态的历史,记忆演化成文化的传统。因此,仪式性的外部空间,必须拥有构成仪式感的特质,或形成仪式性运动的空间组构—序列性、焦点性以及纪念性。

多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)设计的首尔梨花女子大学,使一个景观化的建筑让场地和城市连接起来。建筑埋入地底,其上的屋顶成为校园中心的公共绿地。缓缓抬升的绿地中央一条坡道逐渐下沉,其两侧是建筑6层的主体空间,这道“校园峡谷”和位于其南端的条状运动空间一起改写了校园的景观和环境。条状运动空间不仅是日常体育活动的发生场地,同时也是进入梨花女大校园的新通道和一年中庆典和节日活动的举办场所,是校园和城市生活的重叠部分,成为服务于所有人的活力四射的开放场所(图10)。

3) 交流(Communication)与知识(Knowledge)。

交流和知识是校园开放空间建构的主要功能。

交流是校园外部空间最重要的功能,也是构成校园记忆的核心内容。克莱尔·库帕·马库斯在《人性场所—城市开放空间设计导则》一书中引用基斯特所说的,“评价一个校园规划好坏与否的重要标准是看规划方案是否最大限度地激发人们与其他学生、教师、游客、艺术作品、书本及非常规活动的即兴交流……校园规划的功能不仅仅是为大学正规教学活动提供物质环境……只有当校园规划具备能够激发好奇心、促进随意交流谈话的特质时,它所营造的校园氛围才具有真正最广泛意义上的教育内涵”[16]。

自由、尺度宜人、适于停留的开放空间能够促进交流行为的发生。

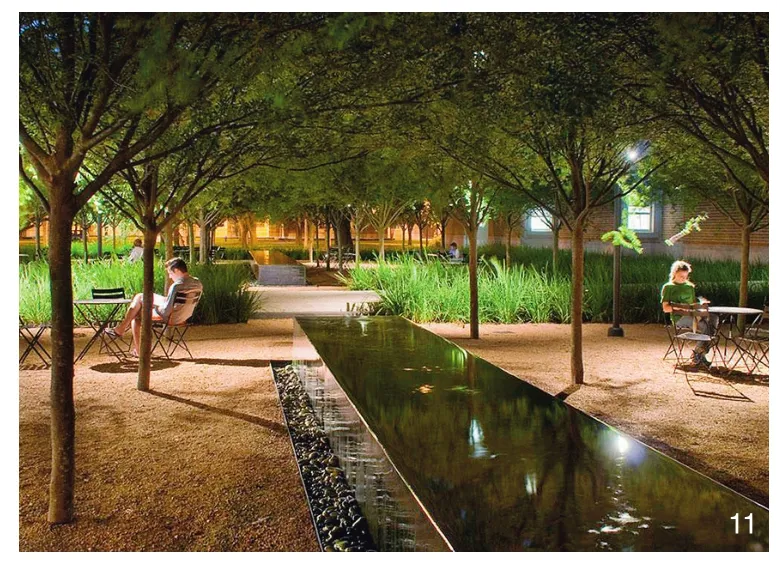

詹姆斯·伯内特(James Burnett)为建立于1912年的莱斯大学校园新增了一个风景优美的社交中心。开阔的矩形草坪的端部,矗立着白色的由玻璃、钢材和铝材构成的Brochstein亭,亭和图书馆之间栽植了榆树林,黑色溢流水池构成了树林的核心,潺潺流水反射着穿透过树荫的斑斑阳光,林下随机布置着可移动的桌椅,微妙的光影让人们能够愉悦而轻松地沟通交流(图11)。

8辛辛那提大学校园外部空间Open space of University of Cincinnati

9台湾东海大学女生宿舍轴侧图Axonometrical drawing of girl’s dormitory of Tunghai University

10韩国梨花女子大学外部空间Open space of Ewha Womans University

随着时代的发展,大学正在从传统意义上的学术研究和博雅教育转向为智力、文化、经济的复合体;由一个封闭的教育机构转向一个多元开放的社会综合体[5]。因此,知识的传播不再只局限于教室内部。知识与外部空间的结合,使整个校园尤其是开放空间成为科普和教育的场地,成为知识的辐射点,从而构成更为广泛的、社会性的校园记忆。

获得2012年ASLA奖综合设计奖的亚利桑那州立大学理工学院学术中心是此类的典型案例,每个单独的建筑庭院都被设计成与建筑的教学功能相关。马礼逊学院庭院设置了一系列与雨水系统相连接的灌溉渠,以表达索诺兰沙漠传统的农业灌溉方式。科学技术学院庭院的垂直绿化和灌溉系统结构,形成了一个与亚利桑那州峡谷类似的周期性水流(图12)。校园的外部空间与其周边的建筑和教育功能达成了一致,在获得建筑与景观和谐统一的同时,也令使用者和探访者潜移默化地感知到知识系统的来源、演变以及未来的可能性。

4)场域(Field)与景物(Sight)。

校园记忆的开放空间构建的基本对象,可分解为“场域”与“景物”。

场域理论是社会心理学的主要理论之一,起源于19世纪中叶的物理学概念,指人的每一个行动均被行动发生的场域所影响。

一抹强烈的芳香、一束美丽的鲜花、一首熟悉的旋律或是一杯浓香的咖啡都可以勾起我们对过去某一时刻的回忆,或者贮藏起对未来的记忆和期望。在我们遐想的瞬间,季节的节奏、万物的生死等往往伴随着一种可感触的、可体验到的、甚至允许我们参与其中的事件与情感变化。

哈布瓦赫在《论集体记忆》(On collective memory)中曾经指出,“记忆是场景化的,它通过城市和场所的空间布局,在不经意间突然显现”[19]。

“场域”包含空间的尺度、围合感和组构,是事件、气氛以及情绪等在特定时间内围绕记忆者的、引发和转译情感并构成记忆的要素。它是事件的场景和影响范围,在总体上是整体性的、潜在的、弥散的知觉。“景物”则是具体的、可以被感知聚集的焦点,它被记忆者以形态、数量、材质和肌理所形象性地描述和再认知。是最长期而具体的记忆类型。

场域是事件的舞台、记忆的容器、回忆的触点。景物是人们用以识别空间特征和自我位置的坐标,景物的分布构成空间记忆里最重要的认知地图。

因此,“场域”与“景物”不能相互脱离。正是因为“场域”的存在,“景物”才能脱离单纯的物理属性,不作为孤立的图像和片段式的记忆碎片,而是被重新组织到空间场所中去,并与特定的事件和情感相互勾连。而“景物”是记忆的锚点,由于它强烈的聚焦度和识别性,才能够重聚弥散的“场域”的记忆,让记忆具备了定位性和组织性。

唤醒记忆的“场域”与“景物”,并不一定是一成不变的记忆初始对象,没有什么记忆可以原封不动地保存过去,留下来的东西只能是“每个时代的社会在其当代的参照框架中能够重构的东西”[22]。

这为通过设计来唤醒和重构记忆场景提供了可能性—一旦重构的空间场景与记忆场景在某一特定时刻产生了跨时空的触媒反应,设计场景就成功与记忆建立了纽带。设计的场景,将成为新的记忆,时空获得了延续,而设计获得了生命。

亚里士多德在《记忆与回想》中曾将“记忆”定位于一种由于时间流逝所制约的状态或情感。处于记忆状态的个体,会建立起与过往时间的精神联系而拥有特定的意味。因此,一个好的场域,不仅应具备容纳和重组集体记忆的弹性,也应具有唤醒、关联、组织个体记忆的可能性。

11莱斯大学Brochstein亭花园Brochstein Pavilion Gardens in University of Rice

12亚利桑那州立大学理工学院学术中心America State University Polytechnic Academic Center

13 哈佛大学唐纳喷泉Tanner Fountain of Harvard University

哈佛大学校园内的唐纳喷泉(Tanner Fountain),是有关场域和景物的经典案例。它位于哈佛大学3条主要道路交叉形成的三角形地块的端部,人流密集。周边的主要建筑包括哈佛大学纪念堂(Memorial Hall)和科学中心。修建于不同历史时期的古典和现代主义的风格构成了具有时间性的空间氛围,是形成校园记忆的绝佳外部空间。彼得·沃克(Peter Walker)将 159块不规则石块向心排列,为人们呈现了一处具有某种莫名神秘与未知感的场域,在某种程度上,调和了纪念堂和科学中心的风格差异。雾喷将石块和其上坐卧的人群笼罩在迷离的朦胧之中,形成哈佛大学里最令人难忘的校园景物,并成为哈佛大学一个重要的空间定位点(图13)。

5)纪念物(Memorial)与符号(Symbol)。

所有的纪念都是为了记忆。从狭义而言,校园的纪念物是显化并物化的校园记忆,一些强烈的具有共性的记忆元素会在特定时间内被认为具有物化并延续的价值,可以以特定的形式强调出来。

纪念物是一种“经久物”,而“经久物”是一种我们仍在经历的过去[1]。

正是那些历时悠远的组成部分,“创造出了所在场所的历史延续感和时间感—能产生场所的稳定性和延续性”[23]。

纪念物并非只是纪念碑式的构筑物,最有意义的“经久物”往往体现在校园某些特殊的空间结构。一条林荫大道,即使两侧的建筑早已被更新,树的高度也早已不同,但某一时刻在特定的光线下,显现的狭长的、充满浓荫的空间感知却足够使其成为校园记忆的一部分,再无可替代。依靠经久性的空间结构,以及更为经久性的集体记忆,校园将与之相关的群体的过去、当下以及未来联系在一起。

记忆与象征符号紧密相连,符号又与原型对应。记忆是一种把含义概念化的理性行为。记忆的主体通常将对象经过抽象后提取其中的基本形式、意义及概念,进行重新编码,从而形成象征性的符号。校园记忆中,对于事件和场域的记忆,在经历过时间之后,最终会以符号的方式储存,并可以通过抽象化和概念化的特征,在重新解读的过程中被赋予新的含义。阿尔多·罗西则将建筑与城市的形态抽离成高度抽象的“类型”—建筑和城市的深层记忆也可用于校园记忆的符号化之上,“参与事件的相关因素均在建筑和城市上留下记号或烙印,一旦这种印记被赋予了形式,它就成为场所的标记符号, 记忆成为它的结构和引导”[1]。

清华大学从二校门至图书馆的纪念性外部空间,通过一系统的纪念物串联并勾连出一系列历史事件的场景,这些纪念物最终形成了清华大学代表性的符号(二校门、日晷、礼堂的穹顶、图书馆的拱窗),成为校园记忆永久的锚点,并构成一些后续空间建构的原型。

6 结论

校园是独一无二的记忆的凝聚体。在大学校园的整个历史发展历程中,开放空间始终是大学的空间和精神核心,也是校园个体记忆和集体记忆的物质载体。作为物化的校园记忆,校园外部空间叠加记录着校园中事件的过程、情感的变迁和时间的流逝。记忆的可建构性与空间的可建构性,有着相互影响和相互建构的关系,因此,校园外部空间的建构过程,其实质就是对于校园记忆的提取、重构和空间再现的过程。校园外部空间的营造过程,是雕刻时间空间和空间时间的过程,是将那些消隐在空气里的空间逐渐显影,将那些冻凝在记忆里的时间逐渐消融的过程。校园记忆的开放空间建构,对构建大学师生身份认知、塑造场所精神、延续历史文脉、构建校园文化,有着重要的价值和意义。

中国大学在历史发展阶段,积累了许多优秀的校园历史和文化传统,这些浓厚的人文气息和独立自由的大学精神,沉淀在校园的外部空间之中,成为这些大学形成自我气质和风格的基底,也是一代又一代师生构建校园记忆的源点和身份认知的场所。

然而随着大学的大规模建设,校园记忆并未得到应有的重视,而历史遗留的校园记忆和开放空间框架,也并未被完整地保护,从而暴露出种种问题。因此,在中国大学高速发展和新校区快速扩张的背景下,提出校园记忆的空间建构的规划设计方法,具有重要的价值和意义。

笔者将校园的开放空间营造分为“场所营造”和“特征营造”两大内容,分别对应校园的物质层面和精神层面。在分析校园记忆特征的基础上,认为校园记忆具有可建构性,从而提出校园记忆开放空间建构的5对基本要素—“事件”与“叙事”,“身体”与“运动”,“交流”与“知识”,“场域”与“景物”,“纪念物”与“符号”,分别涵盖开放空间建构校园记忆的主要内涵,校园开放空间的感知主体和感知方式,校园开放空间建构的主要功能,校园记忆的开放空间构建的基本对象和校园记忆的纪念和符号化5方面内容,并通过案例以图解析这5对基本要素在设计实践中的应用范式。

由于篇幅限制,未深入探讨校园记忆的空间建构的具体方法和规则,仅局限于对其概念的阐述和界定,希望能给中国大学校园的外部空间规划设计提供一个基于校园记忆而生成的框架和逻辑。

注释:

① 20世纪30年代杨廷宝先生制定清华大学校园规划,对荒岛区的破坏尤胜墨菲,受到“城市美化”运动的影响,该规划几乎将湖区完全改建为规则水渠,中间建立博物馆,巴洛克式的5条辐射轴线连接学术建筑。这是时代造成的历史局限性。

② 场所特征营造”(Placemarking)与“场所空间营造”(Placemaking)这2个概念原由理查德·道贝尔提出,其原意是指校园的场所设计和空间规划2个层面的内容,本文作者借用这2个概念,但含义发生了改变。

③图1引自Wikimedia,https://commons.wikimedia.org/;图2引自参考文献[3];图3引自Jr, C.F.B., william b. o'neal,Jefferson's Buildings at the University of Virginia, I, The Rotunda[J]. Art Bulletin, 1962. 44(1): 79;图4引自http://www.scipedia.com/public/Liu-2014c;图5 引自http://english.pku.edu.cn/News_Events/News/Campus/10219.htm;图6引自http://english.pku.edu.cn/News_Events/News/Campus/8315.htm;图7引自http://bbs.zhulong.com/101020_group_201874/detail10127257#sharea;图8引自http://mooool.com/zuopin/1336.html;图9引自《建筑之心—陈其宽与东海建筑》,田园城市出版社;图10引自http://you.ctrip.com/sight/234/107530/s0-d-d-p1.html; 图11引 自http://www.hse365.net/renjuhuanjing/sheji/2012032740666.html;图12引自https://www.asla.org/2012awards/199.html;图 13 引自 http://bbs.zhulong.com/101020_group_201879/detail10058244#reviewDiv。

:

[1] 阿尔多·罗西,黄士钧. 城市建筑学[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2006.ROSSI A, HUANG Shijun. The architecture of the city[M].Beijing: China Architecture & Building Press, 2006.

[2] BALTES M. Plato’s school, the academy[J].Hermathena, 1993(155): 5-26.

[3] TURNER P V. Campus: an American planning tradition[M]. Cambridge: Mit Press, 1987.

[4] 李河. 美国大学校园规划演变研究[D]. 广州:华南理工大学, 2004.LI He. Study on the Evolution of American University Campus Planning[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2004.

[5] 张健. 欧美大学校园规划历程初探[D]. 重庆:重庆大学,2004.ZHANG Jian. The Preliminary Researeh on the Course of University campus Plan in European and the U.S.A.[D].Chongqing: Chongqing University, 2004.

[6] 刘亦师. 清华大学校园的早期规划思想来源研究[C]//青岛:2013中国城市规划年会,2013.LIU Yishi. Study on the Source of Early Planning Thought of Tsinghua University Campus[C]// Qingdao: Annual National Planning Conference, 2013.

[7] CODY J W. Building in China: Henry K. Murphy’s“adaptive architecture”, 1914—1935[M]. Hong Kong:Chinese University Press, 2001.

[8] 陈晓恬. 中国大学校园形态演变[D]. 上海:同济大学,2008.CHEN Xiaotian. The evolution of Chinese university campus morphology[D]. Shanghai: Tongji University, 2008.

[9] 邓剑虹. 文化视角下的当代中国大学校园规划研究[D].广州:华南理工大学, 2009.DENG Jianhong. Study on the Pattern of Planning for Modern University of China under the Cultural view[D].Guangzhou: South China University of Technology, 2009.

[10] 王建国. 从城市设计角度看大学校园规划[J]. 城市规划, 2002(5):29-32.WANG Jianguo. University Campus Planning from the Perspective of Urban Design[J]. City Planning Review,2002(5): 29-32.

[11] DOBER R P. Campus Planning[M]. Ann Arbor: ERIC,1996.

[12] DOBER R P. Campus landscape: functions, forms,features[M]. Manhattan : John Wiley & Sons, 2000.

[13] GAINES T A. The Campus as a Work of Art[M]. Ann Arbor: ERIC, 1991.

[14] COULSON J, Roberts P, Taylor I. University planning and architecture: The search for perfection[M]. London:Routledge, 2015.

[15] C·亚历山大. 建筑的永恒之道[M]. 北京:知识产权出版社,2002.ALEXANDER C. the timeless way of building[M]. Beijing:Intellectual Property Publishing House, 2002.

[16] 克莱尔·库珀·马库斯,等. 人性场所[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001.GLARE C M, et al. People Places: Design Guidelines for Urban Open Space[M]. Beijing: China Architecture &Building Press, 2001.

[17] 涂慧君. 大学校园整体设计:规划·景观·建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.TU Huijun. Campus Planning·Campus Landscape·Campus Architecture[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2007.

[18] 培根·埃德蒙·N. 城市设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2005.EDMUND B. Design of Cities[M]. Beijing: China Architecture& Building Press, 2005.

[19] 莫里斯·哈尔瓦赫,等. 论集体记忆[M]. 上海:上海人民出版社,2002.MAURICE H, et al. On collective memory[M]. Shanghai:Shanghai Renmin Press, 2002.

[20] 拉普卜特·阿摩斯. 建成环境的意义[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003.AMOS R. The Meaning of the Buit Enviroment: A Nonverbal Communication Approach[M]. Beijing: China Architecture &Building Press, 2003.

[21] 陈格理. 东海大学校园的规划与建筑,2001[C]//北京:首届海峡两岸大学的校园学术研讨会,2001.CHEN Ge-li. Planning and Building of Tunghai University Campus, 2001[C]// Beijing: The first academic symposium on the campus of the universities across the Taiwan Straits,2001.

[22] ASSMANN J, CZAPLICKA J. Collective Memory and Cultural Identity[J]. New German Critique, 1995,110(65):125-133.

[23] CARMONA M. 城市设计的维度 [M]. 冯江,等,译. 南京:江苏科学技术出版社,2005.CARMONA M. The Dimension of Urban Design[M]. FENG Jiang, et al, translation. Nanjing: Jiangsu Science and Technology Press, 2005.