语音增减规则的比较研究

——基于英汉双语的考察

李罗希

(北京语言大学,北京100083)

一、引言

无论是中古英语的元音大变移还是汉语从上古至今的变化,都体现了语言是一个不断变化的结构。语言的变化主要表现在两方面 :一是某一语言结构中成分的变化,比方说清音浊化;二是结构中各成分间关系的变化,比方说音节规则。增音、减音规则就是这些规则中两条重要的音变规则。英语和汉语中都有的腭化规则就属于增音规则;汉语中u介音的失落和英语中非重读音节的失落则属于减音规则。本文旨在通过汉语增减音规则与英语中类似现象进行对比并探析其不同的原因。

增音顾名思义就是增加一个音,语言学及音系学词典对增音(Epenthesis)的定义是在词内原先没有音段的空位置上插入一个音段。语音同化是导致增音的一个原因。比如说福州话的[tyyo]>[tyyo]“中央”。关于语音的同化,罗常培、王均(2002)认为是两个不相同或不相似的音连起来发时,互相影响,互相适应,变为相同或相似的音。同化不仅可以发生在音节内部,也可以发生在音节之间。本文所说的增音指词内因特征和谐而引起的增音。

语音学和音系学中减音(Elision)用来指连续言语中语音的省略。罗常培、王均(2002: 191)把在一连串音连续发出时发生的音素或音节减少的现象叫作减音。本文的减音是指词的某一个音(或几个音)在一定条件下消失的现象,特指汉语中舌冠音后合口介音[u]的失落。

本文为何要把增减音这两条截然不同的规则放在一起讨论呢?通过对信阳罗山方言的观察,我们发现舌冠音后的增减音规则在信阳地区有共同的音变环境,这究竟是偶然还是有一定的普遍性呢?通过对周边省份语音的观察,我们也发现了此类现象。增音、减音规则为什么会有相同的语言环境?深层的生成机制是什么?究其原因,是声韵之间特征的和谐。

二、[u]失落规则和[]增音规则

2.1 [u]失落规则

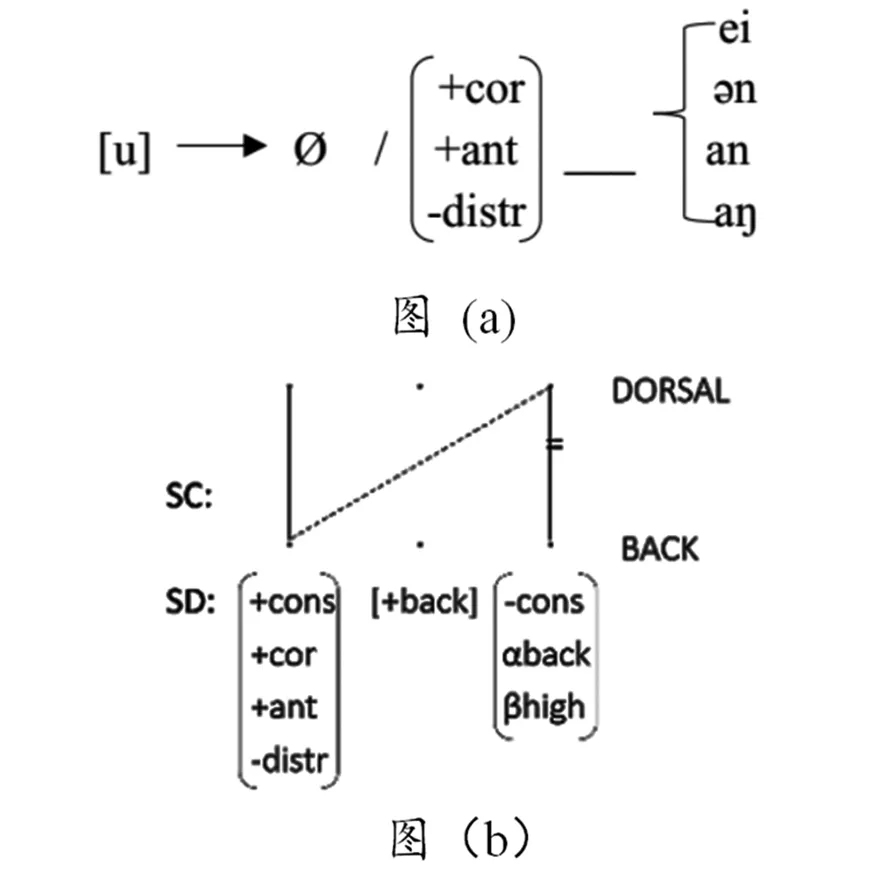

与普通话相对比,罗山方言中的舌冠音t、th、n、l、ts、tsh、s与uei、un、uan、ua相拼时,u介音失落。比方说“腿”读作“thei”,“端”读作“tan”,“乱”读作“lan”,“尊”读作“tsn”,“村”读作“tshn”,“损”读作“sn”。根据区别特征和英语语音格局(SPE)总结其规律,可以用公式表达为图(a)。美国音系学家克里门茨(Clements)在1985年提出,语言中的语音特征不是一个简单的集合,而是一个分层级的立体结构。为了更好地发现特征之间的关系,探究规律背后的生成机制,根据特征几何(Feature Geometry),得出图(b)。如图(b)所示,结构描述层是声母、介音、韵核的特征矩阵。因为不涉及韵尾,所以韵尾特征未考虑在内。根据图(b)可知,声母和韵核均有[-后位性]的特征,根据位置和谐(Place Harmony)和发音语音学中舌体音姿(Tongue Gesture)发音的省便,介音[u]后的特征就被删除掉了。王福堂(2005:1)认为,“汉语方言语音的变化,究其原因,主要是人们出于发音上省力和方便的要求,引起发音动作的改变”。

山西、陕西、河南南部、湖南、湖北等地都有此类现象且脱落得比较彻底,而安徽等地[u]介音的脱落还不太彻底,比方说“腿”在安徽地区主要有两种变化 :一种是u介音失落,一种是u介音保留。u介音的失落又分为四大类,分别为thei(如 :合肥)、the(如 :芜湖县),thi(如 :凤台)、th(如 :定远),thi(如 :肥西),ti(如 :当涂)。安徽地区u介音的脱落是先t组后s组,这体现了语音变化的阶段性。湖北和河南地区u介音脱落的韵母顺序是[uei]>[un]>[uan]>[ua]。曹志耘(2008)的《汉语方言地图集·语音卷》中也有此类现象涉及地区的佐证。由此类共时阶段的不同现象所反映出的历时的变化规律这里暂不涉及。

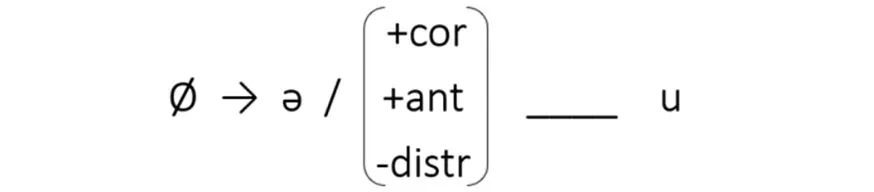

与普通话相比,罗山方言中的舌冠音t、th、n、l、ts、tsh、s与u相拼时,会在其间增添一个央元音[]。比方说“土”读作“thu”,“堵”读作“tu”,“努”“路”都读作“lu”,“租”读作“tsu”,“醋”读作“tshu”,“素”读作“su”。根据语音特征总结其规律,可以用公式表达为图(c)。彼得·赖福吉和伊恩·麦迪森(1996:53)把主动调音器官分成五个 :唇、舌冠、舌面、舌根和喉。他们发现,在正常语流中,当两个调音部位不同的音相邻时,它们的发音会有重叠;而相同调音部位的音相邻时,会产生一个混合音(Blended Articulation)。舌冠音和u分属不同的调音部位,舌冠音和u舌体音姿的衔接处会形成类似央元音的发音。从发音语音学角度来看,t是一个舌冠音,u是一个后高元音,当舌体发完t音再发u音时,从前到后距离相对较长,就会出现短暂的迟疑,而[]处于舌冠音和[u]之间,这就为增加[]提供了可能。

图(c)

除此之外,还有一种高元音裂变说。朱晓农(2004:445-446)认为裂化一般指的是高元音的裂化,裂化可分为两种,一种是“前显高化裂化”,一种是“后显低化裂化”。前一种被称为“前(高)裂化”,如[u]>[u],[i]>[ei];后一种被称为“后(低)裂化”,如[u]>[uo]/[u]。与后一种相比,前一种是更常见的一种音变现象。根据潘悟云的研究,他认为常见的裂化音变有两条音变通则 :通则一是高元音前面出现一个舌位稍低的前滑音(on-glide),如[u]>[u],[]>[],[i]>[ei];通则二是在高元音后面出现一个舌位稍低的后滑音(off-glide)。这种短而弱的前滑音或后滑音最终会演变成一个音位。从裂变说角度,也可以解释舌冠音后u这个后高元音的双元音化。

陕西、山西、河南、湖北、湖南、安徽等地都有此类现象,湖北咸宁已经历了由u>u>ɑu的阶段。安徽省的安庆、潜山、岳西等地有u>u,其中宿松为u>eu,肥西u>,肥东u>,虽然变化不同,但这些有变化的地区都丢弃了圆唇的特征。

2.3 两种音变规则的共性

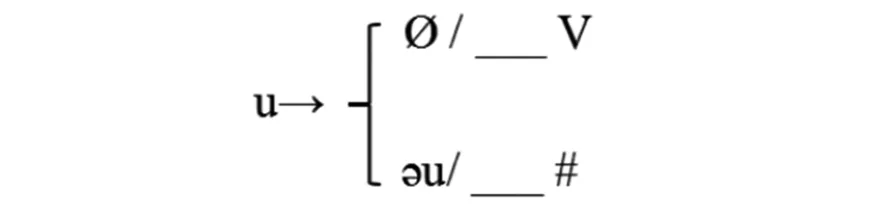

以上两条音变规则虽然一增一减看似不同,但细究还是能发现一些共性东西的。两者的语音环境相同,都是发生在舌冠音后,均与u有关。那究竟是何种机制在制约?首先,我们先把两条规则作对比,可以得出图(d)。由图(d)可以发现,舌冠音似无法与u共存。根据区别特征可以发现,在减音规则中,呈现出[-后位性][+后位性][-后位性]的格局。有些语言社团倾向于追求特征与特征之间的异化,以形成音与音之间鲜明的区别;而有的语言社团则追求特征与特征之间的同化,以实现发音的便捷。显然,此处所讨论的语言社团选择了后者。介音u的[+后位性]与声母、韵母的[-后位性]产生了特征冲突,把本来就有“前”的特征的序列割断了,因此[+后位性]这一特征向[-后位性]特征妥协而被删除。这一过程是否经历了u>>,还有待证明。在增音规则中,由于u是[+后位性],为求舌冠音声母后特征的和谐,因此就增加了一个[-后位性]的中间音来过渡。至于为什么是央元音[],前文已有详述,这里不再赘述。于是,我们假设在此类方言中舌冠音声母后排斥[+后]的特征,如果有,要么删除,要么增加一个有[-后]特征的音,以追求特征的和谐。徐通锵(1991 :101)认为语音的变化不是杂乱无章的,而必须遵循一定的规律,因为变化不是一个音的孤立的变化,而是一种发音习惯的改变。蒲立本发现晚期中古音向粤语的发展过程中有两种情况,一是“端”由*tuan变为ty:n,二是“官”由*kuan变为ku:n。二者韵母来源相同,皆为桓韵合口一等,拟音为uan,但到了粤语却有-y:-与-u:-的不同。辅音t-使得原来的后元音u变成了前元音y,但辅音k却不能。据此,蒲立本提出元音区别特征[+前]应受控于“舌冠”(coronal)(孙景涛:135)。这为我们的假设提供了有力的证据。此外,中古英语元音大变移,短元音低化,中古英语ǔ[u]>早期现代英语[],如sun“太阳”<中古英语sunne['sun],son“儿子”< sone < sunu,tun“大酒桶”<古英语tune。这与汉语“孙”sun>sn一致,都体现了舌冠音后排斥u这个具有后高特征的圆唇音。

图(d)

三、英汉增减音现象的异同

英语有历时的增音也有共时的增音。著名的元音大变移中的长元音双元音化就属于历时的增音。李赋宁(1991:214)提到受元音大变移的影响,中古英语ū[u:]>晚期中古英语[uú]>早期现代英语[ú](十五世纪末)>[u]>[u](十六世纪)>现代英语[au],如town“城镇”<古英语tun,down“向下”<古英语的dune,doubt<古法语dote、dute,mouse“老鼠”<古英语mus。除了town,down,doubt,mouse之外,还有suit/sju:t/,lute/'lju:t/,Zeus/'zju:s/,enthusiasm/ɛn'θju:zizm/,student/'stju:dnt/,dew/dju:/,new/nju:/这类词。这些词的舌冠音和u之间增加了/a/j等具有[-后]特征的音,这与汉语方言中舌冠音与u之间增加央元音等具有[-后]特征的音有异曲同工之处。潘悟云(2000:1-15)曾指出,高元音复元音化是人类语言中普遍性的音变现象,如英语中发生的长元音大转移音变中,首先就是/i:/和/u:/发生复元音化;又如汉语语音史上,幽部豪韵由[u]裂变为[u]。本文所举例子“town”“down”正是高元音的复元音化;“土”等词的韵母由[u]变为[u]。这属于英汉增音的相同之处,或许是人类语言普遍的共性。

英语的减音大多出现在非重读音节里,如history,factory,dictionary。通过观察,我们发现,英语这类词的减音多发生在词根词缀的衔接处。以factory为例,fact-是词根“做”,ory是词缀,因语流快有时候会吞掉t后的央元音,出现减音现象。因汉语是单音节结构的语言,在“一个字”中不存在这样的后缀,因此也不会出现这种形式的减音。此外,汉语的音节结构规定韵尾最多只有一个辅音n/,因此不会出现如history中省略t后的央元音后t和r连读的情况,这也说明了汉语不会有这种形式的减音。徐通锵(2003)指出,“结构格局是支配语言运转和演变的杠杆。由于音节音义关联的性质,汉语的基本格局是‘1个字·1个音节·1个概念’,三者相互一一对应。这是汉语最简单、最基本的结构规则”。

四、小结

语音的变化并非杂乱无章,而是遵循一定的规律,是一种发音习惯的改变。正如本文中提到的语言社团,因其发音习惯整体靠前,无论是增音还是减音,都在追求一种[+前]的特征的一致性,即追求特征的和谐。无论是追求交际省便的减音规则,还是高元音裂化为双元音或因舌体音姿导致的增音规则,归根到底都是为了和舌冠音保持特征的和谐。这种“同”不会造成人们交际上的障碍。

本文所提到的英汉增减音现象从侧面体现了人类语言的异同。语言的普遍性体现在 :1)增音时都选择了增央元音[],这与央元音自身的特点密不可分。2)增央元音都是后高元音的双元音化,都可以看做是元音的大变移。3)英汉此现象增音的环境相同,都位于舌冠音和u之间。语言的差异性体现在无论是英汉辅音丛间增音所导致的概念意义上的不同还是汉语非黏着语而导致的无韵尾处的减音现象,都与英汉这两种语言的音节结构差异(汉语是单音节语,英语是多音节语)有关。

[参考文献]

[1]彼得·赖福吉,伊恩·麦迪森. 世界语音[M].北京 :商务印书馆, 1996:53.

[2]陈卫恒.音节与意义暨音系与词汇化、语法化、主观化的关联 :豫北方言变音的理论研究[M].北京 :北京语言大学出版社,2011:92.

[3]曹志耘. 汉语方言地图集·语音卷[M].北京 :商务印书馆,2008.

[4]罗常培、王均.普通语言学纲要(修订本)[M]. 北京 :商务印书馆,2002.

[5]李赋宁.英语史[M].北京 :商务印书馆,1991:214.

[6]潘悟云.历史层次分析的若干理论问题[J].语言研究,2010(2):1-15.

[7]孙景涛.汉学巨擘蒲立本[J].读书,2013(11):132-139.

[8]王福堂.汉语方言语音的演变和层次[M].北京 :语文出版社,2005.

[9]王洪君.汉语常用的两种语音构词法——从平定儿化和太原嵌l词谈起[J].语言研究,1994(1):65-78.

[10]徐通锵.音节的音义关联和汉语的变音[J].语文研究,2003(3).

[11]徐通锵. 历史语言学[M].北京 :商务印书馆,1991:101.

[12]赵秉璇、竺家宁.古汉语复声母论文集[J].北京 :北京语言大学出版社,1998.

[13]朱晓农.说元音[J].语言科学, 2008(7):459-482.

[14]朱晓农.汉语元音的高顶出位[J].中国语文,2004(5):440-451.

[15]朱晓农.元音大转移和元音高化链移[J].民族语文,2005(1):1-6.

[16] Carlos Gussenhoven & Haike Jacobs. Understanding Phonology. Oxford University Press, 2011.

[17] Labov, William. Principals of Linguistic Change: Internal Factors[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1994:116.