高等医学院校硕士研究生招生录取现状调查分析

潘佳幸,秦 钇,张 宸,李汶蔓,李时兴,朱 蝶,邓维婷,杨朝鲜(西南医科大学:.临床医学院;2.医学基础研究中心,四川泸州646000)

目前,教育部与国家卫生和计划生育委员会大力推进发展以住院医师培训和临床专业学位研究生联合培养(“5+3”)为重点的临床医学人才培养模式改革,推进分类考试,实现临床医学类专业与医学学术学位分类考试[1⁃2]。至今少有学者对我国医学研究生整体招生录取情况进行研究。因此,有必要对我国研究生招生录取数据进行分析,为进一步推进改革提供线索,以期找出适合我国医学院校高等教育健康发展的有效途径。

1 资料与方法

本研究拟对我国招收硕士研究生的99所医学院校或综合性大学的医学院/部/中心(不包括港、澳、台地区的高校)在2011—2016年的硕士招生和录取情况进行搜集(通过各高校官网及相关考研网站),并根据教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录(2018年)》[3],按医学一级学科进行分类整理。医学一级学科包括基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、特种医学、医学技术和护理学等11个学科;因特种医学是一个新兴门类,与其他学科门类有较多交叉,故未单独列出。选取2011—2016年我国医学专业考研计划招生人数、录取人数和招生百分比(录招比)这3个主要成分指标,对各专业的招生录取情况加以分析。所有数据使用Excel 2007软件工具进行统计处理,并根据实际录取人数和计划招生人数计算录招比。

2 结 果

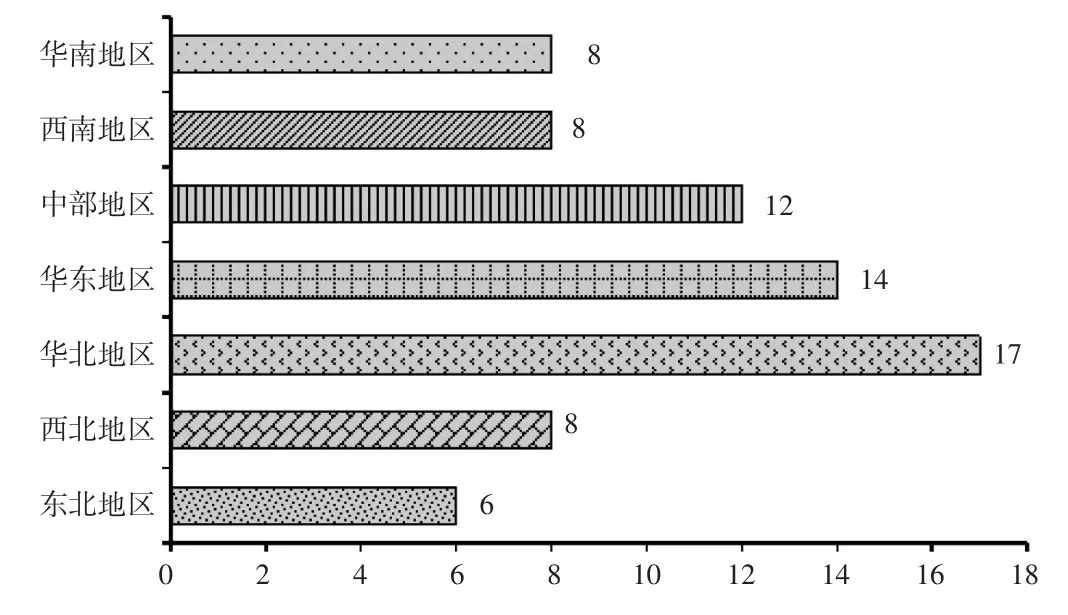

2.1 数据来源高校分布情况 对搜集的数据整理分析,最后纳入统计有73所高校(不包括港、澳、台地区的高校),其中“985”“211”院校 12 所,普通高校 61 所,涵盖了我国各层次的医学院校。参与研究的73所高校分布于27个省、直辖市和自治区,覆盖了我国大部分地区(图1)。

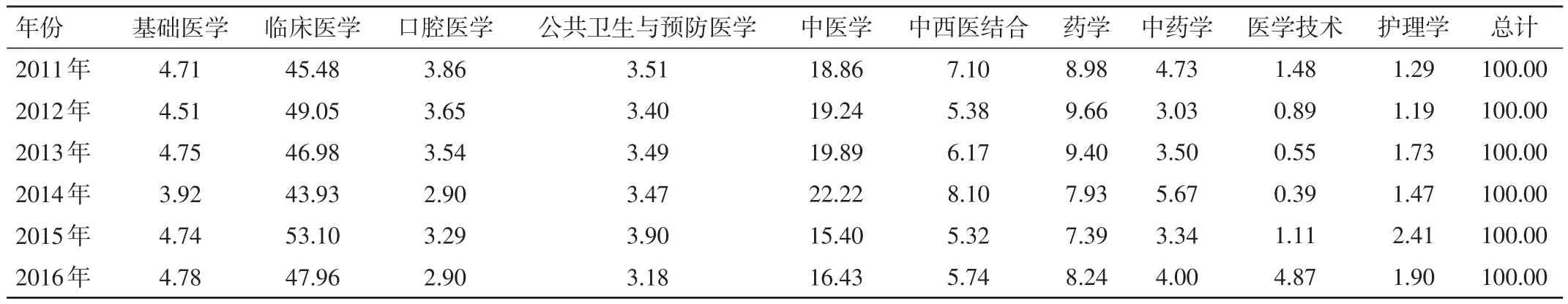

表2 各学科在2011—2016年实际录取人数构成比(%)

图1 各地区统计的高校数量情况

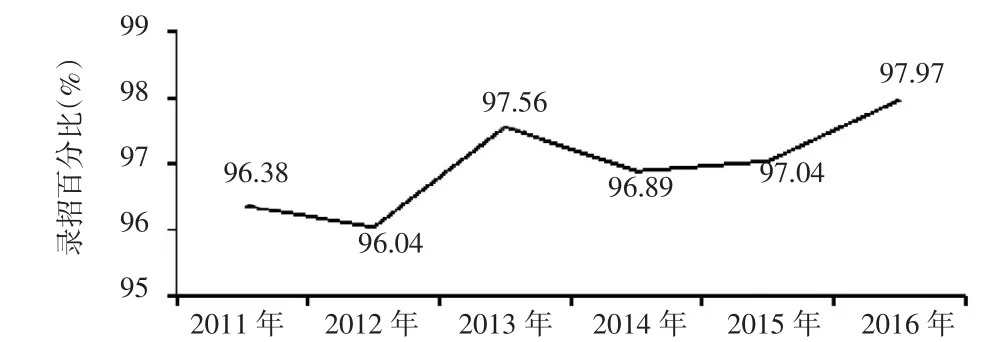

2.2 2011—2016年医学硕士研究生录招比情况 我国于2011年以来,医学硕士研究生录招比整体呈上升趋势(位于96%~98%),但每年有不同程度的波动。2012年录招比下降并达最低点至96.04%,2013年明显回升,后经历连续2年录招比的下跌和缓慢增长,2016年录招比明显反弹,达历年最高点至97.97%。

图2 医学硕士研究生总录招百分比

2.3 各学科在2011—2016年医学硕士研究生录招比情况 2011—2016年,基础医学硕士研究生录招比呈较平稳的增长,其中2012年录招比略有下降,但在各学科中基础医学硕士研究生历年录招比均为最低(位于75%~85%)。临床医学硕士研究生录招比一直稳定在较高水平(均在98%以上,历年录招比波动幅度小于2%)。口腔医学、中医学硕士研究生录招比有一定波动幅度,但维持在高水平,且4年录招比均超过100%。公共卫生与预防医学、药学硕士研究生录招比维持在较低水平,但仍高于基础医学的录招比水平。

中西医结合硕士研究生录招比呈箱体波动趋势,与2011年相比,2012年下降了3.68%;2013年明显回升,增幅达12.86%;2014年再次下降,减少9.09%;2014年后逐渐上升;其中2013、2016年录招比超过100%。中药学硕士研究生录招比在2012年下跌至最低点(84.57%),以后逐渐上升,但在2015年有所回落,随后在2016年出现大幅飙升至最高点(107.60%)。医学技术硕士研究生录招比连续3年稳定在90%左右,2014年录招比出现明显下跌,之后迅速增长至104.90%。护理学硕士研究生录招比除2012、2016年在相对较低水平外,其余维持在100%水平左右(99%~101%)。见表1。

2.4 各学科在2011—2016年实际录取人数构成比 2011—2016年,医学硕士研究生实际录取人数临床医学所在比例最大,平均接近48%;其次是中医学,平均超过18%;基础医学所占比例较小,历年均不足5%;医学技术和护理学所占比例最小。见表2。

3 讨 论

3.1 医学院校的分布及在各地区的发展 所调查的医学院校分布在华北、华东较多,且“985”“211”高校在这2个地区分布也较集中,这可能与地区所处位置及经济发展等多种因素有关。根据中国教育在线全国研究生志愿采集系统数据显示,北京、江苏、上海成为计划报考地区中排名前3位的省市,天津、湖北等地分列其后。更多的考生希望考到北京、上海等经济、医学实力较强的地区,这可能进一步加剧地区之间医疗资源的不平衡[4]。故加强华东、华北地区实力较强的医学院校与西南、西北等地区院校之间的合作交流,将优秀人才资源、创新技术及理念引入西南、西北地区,有助于促进各地区医学共同发展,形成良性循环。

3.2 2011—2016年录招比分析 据调查数据显示,1993—2016年我国考研报名人数总体呈逐年上升趋势,但2008年报名人数首次出现下降,2014年和2015年经历了2年报名人数连续下跌后,2016年报名人数出现第2次明显反弹,全国硕士研究生招生考试报考人数创新高达177万[4⁃5]。同时,为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》[6],加快建设适应经济社会发展需要的研究生教育,历年考研计划招生人数一直保持缓慢地增长。但由于考研热带来了庞大的竞争人群,考研的竞争强度仍然很大。

2011—2016年我国的医学硕士研究生与全国硕士研究生招生情况大致相同,整体走向呈上升状态[2,4]。随着医疗行业的发展改革,在医学领域就业对学历要求越来越高,必然导致医学类本科毕业生考研人数远大于其他专业。医学本科毕业生为提升学历“含金量”,增加就业竞争力,很多人会选择考研。与此同时,名校情结、对学术研究兴趣浓厚、逃避就业和盲目跟风等原因也与考研趋势密切相关[7]。

2014—2015年医学类考研录招比呈下降趋势,研究生收费制度完善等改革或为其下降原因。自2014年秋季学期起,所有纳入国家招生计划的新入学研究生都需缴纳学费[8]。改革后的研究生教育收费制度不再区分公费和自费,而是采取发放奖学金和助学金的方式资助优秀研究生,该政策的实施可能会给考研热带来一定程度的降温。另外,就业市场上硕士研究生的竞争力不强,就业单位不甚理想,以及经济压力也促使年轻人在教育投资前计算成本和收益而做出更理性的选择[5,7]。但这种形势趋缓只是短暂的,就业压力仍会再度催生大批考研学子。

3.3 不同学科间录招比差异分析 从各学科历年录招比中可看出,临床医学、口腔医学、中医学和护理学的硕士研究生招生录取情况最佳,中西医结合、中药学、药学和医学技术专业稍次之,公共卫生与预防专业稍差,基础医学专业最低。(1)这可能与各学科的就业形势及就业后的劳动收入密切相关。临床医学、口腔医学、中医学和护理学等学科的就业形势好,或就业后的劳动报酬相对较高,导致这些学科的考研人数众多,有时需从其他学科调剂录取名额,故录招比保持在较高水平,甚至超过100%。基础医学及公共卫生与预防医学硕士研究生就业范围窄,毕业后工资收入较低,报考人数较少,很多学校常出现考生上录取线人数远低于计划招生人数,有时不得不从其他学科调剂考生,即使这样也很难达到计划招生人数,故录招比处于较低水平。(2)二级学科种类丰富可促使报考人数增加。临床医学和中医学实际录取人数在整个医学录取硕士研究生中所占比例很大,历年均超过64%。这2门一级学科下设二级学科数目较多,有些二级学科又分多种不同类别专科,如外科学就含有普外、骨与关节外、胸心外、神外、整形、烧伤等)。此外,在2014年医学检验技术专业被更改为理学学位,考生在选择报考专业时受到限制,这可能是导致该年医技专业硕士招生情况较差的原因。近2年,由于小专业人才需求量激增,该专业招生情况显著好转,未来有保持高录招比的趋势。

4 展望及对策

近年来,医学硕士研究生的招生规模及报考人数稳定增长,其中专业型硕士研究生将占更大比例,成为研究生报名人数增长的主要部分。其招生规模从2010年的110010人快速增长到2015年的252272人,占硕士研究生招生规模的比例从23.31%快速增长到43.93%[9]。但各大医学院校的教学资源及导师数量没有相应增长,且导师数量在学科间分布不均,在某种程度上制约了研究生教育的发展[10]。对于高录招比的学科,如临床医学、口腔医学等,在选拔时,应该更注重复试阶段对其临床实践、科研能力等综合素质的考察,在制定培养方案时,通过制定相关文件,确保研究生在院学习时间;根据考生不同情况,制定相对个性化的教育方案;实现导师小组集体培养导师制等措施[11],保证研究生的质量,实现从“量变”到“质变”的飞越。

医学的进步需要各学科较均衡的发展,而基础医学等学科的硕士研究生低录招比不利于医学教育质量的提升和该学科的总体发展。为改进这一现状,学校可以做好优势资源的宣传工作。利用多媒体进行宣传、建立并完善学校网站、成立对外宣传办公室、组织专家团队开展义诊活动等可以将招生信息快速、准确地传递给社会大众[12]。推行针对基础医学的推荐免试制度,这样既保证了生源,又可以提高生源质量[13]。一般来说,符合推荐免试的学生学习较好,综合素质也较高。更进一步,还可以让就读基础医学的优秀研究生毕业时直接免试攻读博士学位。此外,关注跨学科报考的学生,完善考核内容及方式,可以避免流失一部分优秀学生。我国现有的统一考试制度尚未考虑考生学科背景多样性等问题,除了外国语和政治理论等公共课程外,初试科目一般为西医综合或基础医学综合,对跨学科报考的学生而言难度极大,严重降低了学生的报考志愿和信心,同时也会使部分优秀跨考生因为初试被一次性否决[14]。

针对录招比水平不同的学科分别制定不同的改革措施,可以缩小各学科之间录招比的差距,有利于实现多学科的平衡良性发展。

[1] 教育部,国家卫生计生委,国家中医药管理局,国家发展改革委,财政部,人力资源社会保障部.教育部等六部门关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见[Z/OL].(2014⁃06⁃30)[2017⁃04⁃01].http://www.moh.gov.cn/qjjys/s3593/201411/fd019826ce734430b3ea91edff5e6cb7.shtml.

[2] 中华人民共和国教育部.关于推进临床医学、口腔医学及中医专业学位硕士研究生考试招生改革的实施意见[Z/OL].(2015⁃09⁃09)[2017⁃04⁃01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/s3113/201509/t20150911_207424.html.

[3] 国务院学位委员会,中华人民共和国教育部.关于印发《学位授予和人才培养学科目录(2018 年)》的通知[Z/OL].(2018⁃04⁃08)[2018⁃06⁃11].http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_834/201104/116439.html.

[4] 中国教育在线.2016年全国研究生招生数据调查报告(研招调查报告)[OL].[2017⁃04⁃01].http://www.eol.cn/html/ky/report2016/index.shtml.

[5] 中国教育在线.2013年全国研究生招生数据调查报告(研招调查报告)[OL].[2017⁃04⁃01].http://www.eol.cn/html/ky/2013yzsjbz/.

[6] 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)[Z/OL].(2010⁃07⁃29)[2017⁃04⁃01].http://www.gov.cn/jrzg/2010⁃07/29/content_1667143.htm.

[7] 中国教育在线.2014年全国研究生招生数据调查报告(研招调查报告)[OL].[2018⁃06⁃11].http://www.eol.cn/html/ky/report/c.shtml#c7.

[8] 中华人民共和国财政部,国家发展改革委,教育部.关于完善研究生教育投入机制的意见[Z/OL].(2013⁃02⁃28)[2018⁃06⁃11].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201303/t20130302_148129.html.

[9] 廖湘阳,周文辉.中国专业学位硕士研究生教育发展反思[J].清华大学教育研究,2017,38(2):102⁃110.

[10]羌建峰,戴正庆,王晓冬,等.临床医学专业研究生培养质量控制体系的探索研究[J].中华医学教育杂志,2011,31(6):930⁃932.

[11]王凤荣.临床医学硕士研究生管理存在的问题及对策[J].中国医院管理,2008,28(8):91.

[12]赵俊岭,穆拉丁·库热西,张茜,等.医学研究生生源质量现状及提高策略[J].卫生职业教育,2015(16):5⁃6.

[13]李芳芳,孟繁平,金权鑫,等.基础医学硕士研究生招生困难现状分析[J].医学教育探索,2010,9(4):464⁃466.

[14]王志斌,吴东方,梁韶晖,等.地方医药院校基础医学硕士研究生招生困境与对策[J].中华医学教育杂志,2016,36(4):499⁃502.