埃兹拉·庞德与现代反挽诗:《致敬赛克斯图斯·普罗佩提乌斯》的抑郁哀悼心理

于 琰

(香港浸会大学 香港/北京外国语大学 英语学院,北京 100089)

庞德的《致敬赛克斯图斯·普罗佩提乌斯》(HomagetoSextusPropertius,以下简称《致敬》)创作于1918年秋季,次年3月首先在《诗歌》(Poetry)杂志节选发表,6月在《新时代》(TheNewAge)杂志连载全诗,最后被收录于庞德的诗集《因我贫时曾爱》(QuiaPauperAmavi, 1919)。该诗与庞德在该时期的其他作品一样,一半是创作,一半是翻译,它是对古罗马诗人赛克斯图斯·普罗佩提乌斯(Sextus Propertius)所著《哀歌集》(Elegiae)的创造性翻译。

此前,庞德还曾两次提及普罗佩提乌斯:《抒情诗集》(Canzoni, 1911)的封面题词引自《哀歌集》“那将是我献给佩尔塞福涅的厚礼”(Pound,1911:iv; 王焕生,2010:133),表明庞德的诗同古人一样,是献给象征爱情和死亡主题的冥后。书中收录了庞德对《哀歌集》第二卷第28首的译诗《为情人的生命祈祷》(PrayerforHisLady’sLife)*题注称“第三卷第26首”,是因为庞德所用《哀歌集》版本并非如今通用的四卷本。,在格律和内容上都完全再现了普罗佩提乌斯的原作。

试图从冥王手中夺回爱人生命的情节,后来在《致敬》中再次登场,但庞德的长诗却更多地表现了他个人的创作风格与思想。他将其与俄耳甫斯神话相联系,再现长久以来被英语挽诗创作传统所压制的抑郁哀悼心理范式。此外,庞德还选择性地继承了《哀歌集》在创作主题上的犹豫,刻意混淆体裁分类,以表现自己对于挽诗(elegy)体裁属性的思考。这首创造性的翻译作品的原创特质令其成为以抑郁哀悼为核心的现代反挽诗的先例,其翻译属性则帮助庞德隐晦地表达了他对当时的时局和战况的批评。这也正是促成他放弃传统的补偿哀悼思路,转向表现抑郁心态的关键。

1 补偿与抑郁

庞德对于“哀悼”的理解,与弗洛伊德提出的“哀悼工作”和“忧郁症”表现出惊人的一致,都是“对于确切失去某个爱慕对象的反应”。在《三位诗人》(ThreePoets)一诗中,庞德写道:

坎迪蒂娅有了新的爱人

于是三位诗人开始陷入哀悼。

第一位写了长挽诗,献给“克洛莉丝”

献给“贞洁而冰冷的克洛莉丝”,他“唯一的克洛莉丝”。(Pound, 1916:58)

此处的“挽诗”(elegy)即古典爱情哀歌。“哀悼”字眼明确表述了哀悼心理与情爱丧失的关联,将挽诗体裁,即哀悼类诗歌(poetry of mourning),定义为丧失爱慕对象的感慨。尽管庞德自己对精神分析学说毫无兴趣,甚至在《相遇》(TheEncounter)一诗中将其讥讽为“我将起身离开的新伦理”(Pound, 1916:47),不过这一巧合性的“相遇”至少为我们用精神分析理论解读他的挽诗译作/创作《致敬》提供了依据。

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)在《哀悼与忧郁症》(MourningandMelancholia)一文中指出,哀悼和忧郁症都是因失去所爱的人或物而产生的反应,前者是正常、健康的情感,而后者则是一种精神病态。现实世界中的丧失要求主体从已逝对象身上撤回力比多(libido),虽然这一过程痛苦且漫长,但最终力比多会流向新的对象,即原有对象的替代物,哀悼也由此顺利完成。若主体拒绝向现实妥协,不愿接受替代物,并且试图维持对原有对象的依恋,便会引发忧郁症。

杰汉·莱马扎尼(Jahan Ramazani)在《悼亡诗:从哈代到希尼的现代挽诗》(PoetryofMourning:TheModernElegyfromHardytoHeaney, 1994)一书中,将文学哀悼心理划分为两个类别:即主动寻求外在心灵慰藉、填补内心空白的补偿哀悼(compensatory mourning)和沉溺于情欲贯注、回避丧失事实的抑郁哀悼(melancholic mourning)。前者是传统英语挽诗的主要心理范式,后者则是20世纪现代哀悼诗歌所独有的新形式“反挽诗”。“现代挽诗诗人倾向于不去实现,而是拒绝慰藉,不去克服,而是维系愤怒,不去治愈,而是重新揭开丧失伤口”(Ramazani,1994:xi)。

在莱马扎尼之前,彼得·M·萨克斯(Peter M. Sacks)在《英语挽诗:从斯宾塞到叶芝的挽诗研究》(TheEnglishElegy:StudiesintheGenrefromSpensertoYeats, 1985)一书中,对传统挽诗的补偿哀悼属性早已有详细剖析。托马斯·哈代(Thomas Hardy)的“艾玛组诗”(Emma poems)在挽诗发展史上起到了承前启后的作用,而威廉·巴特勒·叶芝(William Butler Yeats)的《纪念罗伯特·格里高利少校》(InMemoryofMajorRobertGregory, 1919)和迪伦·托马斯(Dylan Thomas)《拒绝哀悼在伦敦大轰炸众遇难的孩童》(ARefusaltoMourntheDeath,byFire,ofaChildinLondon)等名诗则宣告了反挽诗体裁的真正诞生与崛起。虽然萨克斯是一个关键人物,但是莱马扎尼才是西方学界公认的现代英语反挽诗及其抑郁哀悼心理研究的奠基之作,他的观点如今已是学界共识。

不论是“补偿”还是“抑郁”,挽诗都与其神话起源密切相关。挽诗(elegy)一词最早源于为其伴奏的乐器名“aulos”,即一种形似双簧管的箫笛类管乐器,相传由潘神(Pan)所创。这一神话起源表明古典哀歌——尤其是田园挽歌——与情爱主题相关。潘神恋上了仙女绪任克斯(Syrinx),后者却不堪其追求,化作浅滩的芦苇,潘神伤心不已,取芦苇数节,制成排箫,其音甚哀,后世称潘箫(Pan pipe),潘神由此成为牧歌与哀歌的守护神,也同时成了其名的谐音词“伤痛”(pain)的代表。类似的故事还有阿波罗(Apollo)追求达芙妮(Daphne)不成,取后者的化身月桂树(laurel)制成花冠,希求以身体接触代替最后的缠绵。潘箫和月桂花冠因情爱失意而生,提供慰藉的同时也标志着他们的所失之爱,由此形成了传统挽诗标志性的补偿哀悼思路(Sacks,1985:2-8)。

萨克斯指出,补偿哀悼者“将爱恋从此前的对象身上分离并重新将爱恋依附到别处”,“哀悼过程与俄狄浦斯情结的消解有着重要的相似性”(sacks, 1985:8)。由于抑郁哀悼者拒绝践行此道,因此,将如俄狄浦斯一样遭受惩罚。俄耳甫斯是缪斯女神卡利奥佩(Calliope)之子,相传从阿波罗手中接过金色七弦竖琴,一直是谨遵太阳神崇拜的典范,但他对亡妻欧律狄克(Eurydice)的哀悼行为却背叛了阿波罗所表征的补偿哀悼的范式。他非但不接受丧失事实,或者寻觅心理慰藉,反倒固执地追寻亡妻灵魂至冥界。他终因无法克制情欲而回望,再度痛失所爱,被疯女杀死。这可被视为命运对其抑郁悼亡心态的惩罚。

庞德笔下多次提及俄耳甫斯及相似情节。在《孤独灵魂》(AnimaSola)一诗中,他就自比俄耳甫斯,称“我悬坐在命运的山谷之间,/ 我与酒神的女祭祀们纠缠”(Pound, 1965:31)。在《致敬》中,庞德称自己是已死的普罗佩提乌斯,“赤身在阿克戎河上漂移”。在提到他企图复活爱人的尝试时,他哀叹道:“无济于事啊,你试图唤回那阴灵,/ 无济于事啊,卿提娅。对不答阴影的徒劳召唤”(Pound, 1919:42)。鉴于“细琐言谈源自细小的骨头”(Pound, 1919:42),而诗节又确实充满各种情爱纠缠的“细琐言谈”,庞德的复活神话并非“徒劳”,反倒显得出乎意料的成功,有一种要为抑郁心态正法的意思。要挖掘庞德推行抑郁哀悼的深意,就必须首先详细了解忧郁症心理的运行机制与特征。

2 复活

抑郁症心理的形成是因为力比多从逝去对象身上撤回后,并未能正常地流向新的对象,而是回流进了自我(ego)。由于遵循着对象贯注(object-cathexis)原则,自我逐渐与已丧失的对象认同(identification),丧失对象演变为丧失自我,进而造成自我分裂,表现为次发自恋(secondary narcissism)和自我谴责。一方面,为了保证自我与逝去对象的认同能顺利延续,保证自我对于逝去对象有着固执的爱恋(fixation),力比多在回撤进自我时,其对象贯注没有遭遇太多阻挠。从逝去对象撤回的爱恋逐渐转变为自恋,形成所谓的次发自恋。另一方面,抑郁症自我的一部分往往批评、责备自我的另一部分,这看似针对自我的批评,其实是指向已被内摄的丧失对象。因此自我谴责显得毫无愧色,其谴责内容也不符合抑郁症自我的情况,反倒更贴近丧失对象。交织着自恋和自责心态的忧郁症,借助自我惩罚的方式获得施虐快感,使看似冲突的两种情感得以病态地共存,同时也促成了忧郁症患者强烈的自杀倾向。

从精神分析的角度来看,忧郁症中的情感固着越是强烈,指向内化对象的批评乃至杀戮倾向也就越是凶险。鉴于庞德如俄耳甫斯一样承认自己被爱欲征服,并拒绝接受丧失事实,他所追寻和拥有的爱人其实是真实亡者的鬼魂在其内心的投影,而这由自我生成的内化幻影必然会受制于他的施虐式自我惩戒。

《为情人的生命祈祷》一诗便体现了这种自恋且自责的特征。在这首诗中,诗人恳请佩耳塞福涅对自己病榻上的爱人施予“宽容”:“成千上万的美人已经跌入冥河 / 你可以留一位在上面陪伴我们。”(Pound, 1911:22)正如《抒情诗集》的封面题词说明,冥后恰恰就是诗人庞德所爱慕的女性形象,而他与冥后的讨价还价也表明两人的亲密。从精神分析的角度而言,这首怨诗其实是用一种诙谐、婉转的方式表现抑郁哀悼者的自杀倾向,因为威胁爱人生命的不仅有这位掌控冥府的“美人”,也有通过翻译这首古诗以获得施虐快感的抑郁哀悼者庞德。

庞德在《致敬》第八、九章节中重新翻译并改写了普罗佩提乌斯这段拯救亡灵的文字,但是他已经不再如第五章那样感慨其“无济于事”,而是坚持向神灵乞怜,甚至威胁称“她若消亡,我亦随之而去”(Pound, 1919:45)。诗人的复活之举终于获得成功,他的爱人“已避开险恶的危难”,他还要求“十夜陪伴”(Pound, 1919:45),作为对自己坚守情欲、拯救对方的嘉奖,由此表达自己对于复活情节的热爱和对抑郁心理的支持。

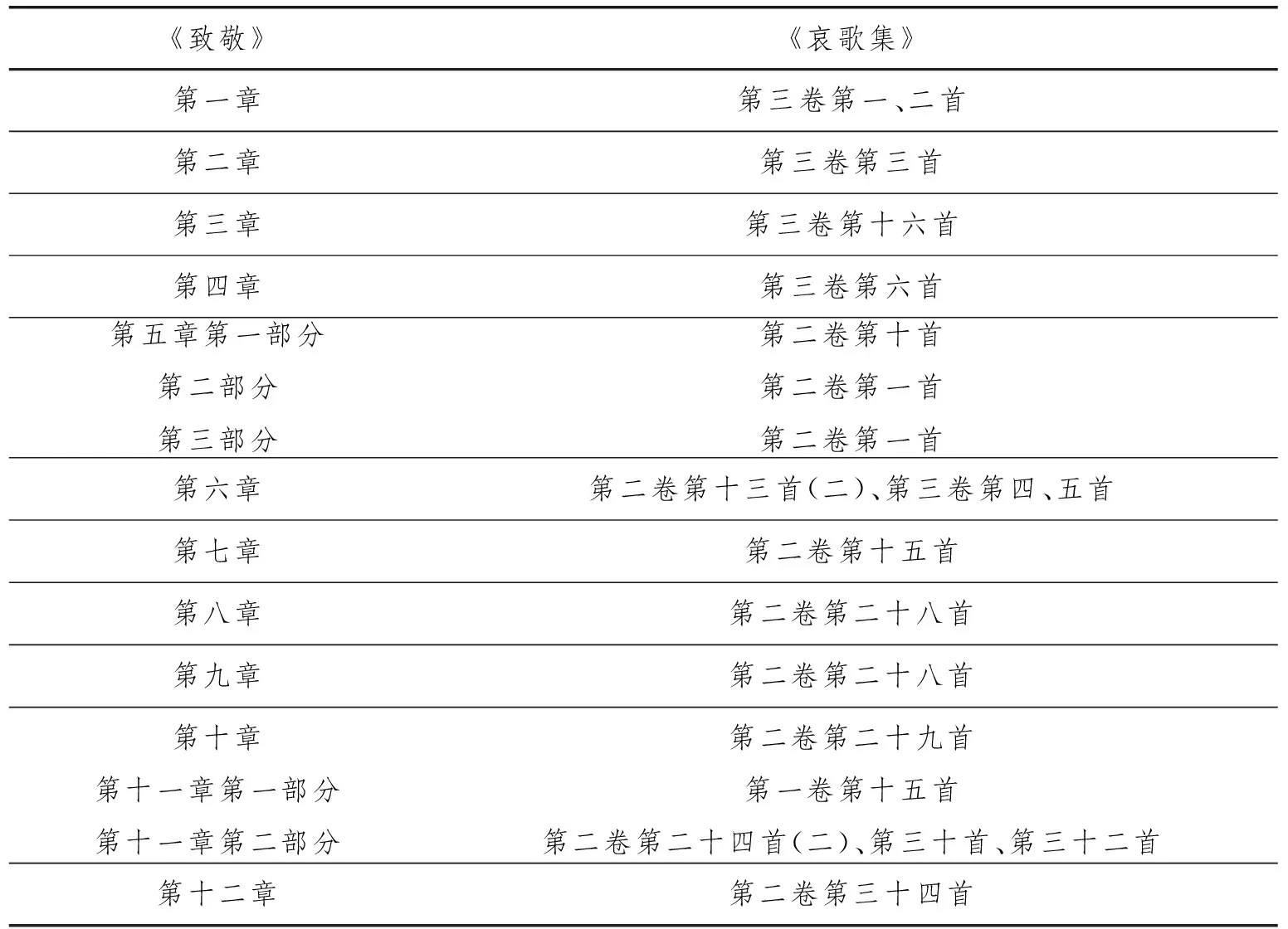

《致敬》中的卿提娅虽然并不是冥后,但我们仍有理由相信,庞德-普罗佩提乌斯最终复苏并获得的卿提娅(Cynthia)正是异化为丧失对象的抑郁诗人的部分自我。普罗佩提乌斯在《哀歌集》的开篇即宣称只为他的情人卿提娅谱写爱情哀歌,风月情诗占据了前三卷的大半篇幅。第四卷虽仍采用了“哀歌对句”(elegiac couplet)的双行体诗歌格律,却以讴歌当政人物和炫耀神话知识为主。诗人在逐渐失去卿提娅的欢心后,将注意力转移到了严肃的政治题材的创作上,从弗洛伊德关于哀伤和忧郁症的分析来看,这便是丧失所爱之人后,在严肃主题诗歌中找到了心灵慰藉,属于健康、正常的哀悼。但庞德却刻意回避了普罗佩提乌斯晚期偏重政治和战争的创作主题转向,完全从前三卷中取材并加以改写。从《致敬》和《哀歌集》的各章节的对比,我们就可以看出庞德没有跳出爱情哀歌的陷阱,更谈不上找到心灵的慰藉。

换言之,原著中的卿提娅虽然痊愈,但最终却仍被庞德放弃。庞德坚持爱慕并得到的卿提娅,不是照搬《哀歌集》中的女主人公,而是由他自己的抑郁创作生成的,属于庞德本人的被内化的丧失对象。

这种基于原著并加以发挥的“复活”方式,不仅适用于挽诗中的被悼念人物,还包括了诗作本身,即除了卿提娅之外,庞德还在抽象的、文体继承的层面“复活”了长久以来被英语挽诗创作者们所遗弃的古典爱情哀歌及其潜在的抑郁哀悼元素。换言之,他坚持了对这一“丧失”文体及哀悼心理的爱慕之情,并且巧妙借用了普罗佩提乌斯在文体选择方面的犹豫不决,来表现自己在内化这一抽象“逝者”时既爱恋又憎恶,既自恋又自责的矛盾心态。这种通过模仿特定文学形式或特定作者最明显的细节特征,再现丧失文体/文本,“复活”其精髓并令其附身的创作方式,与庞德在同时期论文《我收集奥西里斯的肢体》(IgathertheLimbsofOsiris, 1911)中提出的“鲜明细节”(Luminous Detail)写作技巧完全一致,即通过选取而非分析素材,使读者从零散破碎的语言或意象组合中获取最深刻的洞察(Pound,1973:21-43)。

《致敬》《哀歌集》第一章第三卷第一、二首第二章第三卷第三首第三章第三卷第十六首第四章第三卷第六首第五章第一部分第二部分第三部分第二卷第十首第二卷第一首第二卷第一首第六章第二卷第十三首(二)、第三卷第四、五首第七章第二卷第十五首第八章第二卷第二十八首第九章第二卷第二十八首第十章第二卷第二十九首第十一章第一部分第十一章第二部分第一卷第十五首第二卷第二十四首(二)、第三十首、第三十二首第十二章第二卷第三十四首

此文标题说明这一创作手法本身就与死亡命题密切相关:奥西里斯(Osiris)是古希腊掌管阴间、死亡和来世的神灵,相传奥西里斯原为一国之君,因王位之争被胞弟赛特(Set)杀害并分尸。奥西里斯的妻子伊西斯(Isis)走遍全埃及,集齐了丈夫残存的肢体并使他复活了一日,但由于躯干缺少阴茎,奥西里斯最终还是回归冥界成为那里的主宰。同样,由于经过了庞德再加工,这些“复活”的文学都带有他本人的批评见解和写作风格,更接近他对原文本的理解和反映,而非其原型本身,更像是被他的抑郁自我内化、因次发自恋而形成的幻象。虽然神似,但总有差距。

3 翻译与原创

《致敬》一诗并非纯粹的翻译作品,而是庞德对《哀歌集》的借鉴与改写,其文学价值更多地在于庞德的原创,而非对普罗佩提乌斯原作的照搬,这也是《致敬》与忠实译作《为情人的生命祈祷》的差异。从具体内容来看,这表现为哀悼心理发生改变,致使卿提娅的角色由纯粹的丧失对象转变为抑郁哀悼者的异化自我。从语言层面来看,庞德复活的古典哀歌与其原作有所出入,他笔下的哀歌诗人“我”比普罗佩提乌斯本人在文辞方面更为尖酸刻薄,尤其是对战争与政治的讽刺,更多地出自庞德本人对于一战的憎恶,而非源自普罗佩提乌斯。虽然《哀歌集》前半部分也有反史诗性政治题材的表述,但对于当权者还是怀有一定敬意。例如,第二卷第一首虽拒绝“吟诵”史诗名将,却仍表示“我愿意回忆你恺撒杰出的战功伟业”(王焕生,2010:91, 93)。但庞德笔下有关“胜者和败者一起”(Pound, 1919:41)趟渡冥河、并无高下之分的表述,明显更为激进,这表明庞德的“翻译”实际上是将这位古诗人内化为部分自我,并凸显他自己的个性特征。至于在“致敬”的同时又扭曲其原意的作法,即一方面希望重振古典哀歌在当下的影响力,另一方面又强行将自己的思想加在古典文本之上,甚至修饰或抹去普罗佩提乌斯本人在文中的印迹,自然就是这一对象认同带来的矛盾心理。

庞德在回避爱情哀歌体裁的同时,还时不时地在诗中引入一些非挽诗类诗歌的特征,进一步表现了他在内化并复活古典哀歌时的内心矛盾。在全诗前六分之一的篇幅里,庞德唤出了一系列与体裁有关的古典神话人物,表现了他在试图创作该诗时在形式上的犹豫不决。首先登场的是史诗中诸多阵亡的英雄,如在第一章第26-34行中,庞德列举了一连串在特洛伊战争中牺牲的双方将士姓名,并指出若非荷马的作品,曾经辉煌一时的两个城邦都会沦为后人的闲聊,声势浩大的战争及其中出现的英雄也会被渐渐淡忘。第二章开篇提及的恩尼乌斯(Ennius)是古罗马首位史诗诗人,相传他曾经自比荷马。庞德称将汲取恩尼乌斯饮过的泉水,以竖琴伴唱库里乌斯三兄弟(Curian brothers)战败以至阿尔巴国(Alba)灭亡的故事。但他撰写史诗的决心很快便被牧歌替代,在第28-34行中,太阳神福波斯(Phoebus)给诗人指出的创作新天地便包括了潘神、爱神(Cytherea,即阿芙洛狄忒)等与田园诗相关的神灵。这自然招致史诗女神卡利奥佩的不满,但她的发泄方式却是取哀歌诗人菲勒塔斯(Philetas)的灵感源泉泼到了心猿意马的诗人脸上。菲勒塔斯这个名字又带领读者回到了全诗开篇的第一句,在那里庞德一本正经地宣称自己将践行哀歌诗人卡利马科斯(Callimachus)和菲勒塔斯的写作道路。《致敬》一诗在体裁上的犹豫,可见一斑。

庞德在《致敬》中多次强调史诗与挽诗的这种对比,将普罗佩提乌斯的创作主题转变改写为在哀歌与史诗间的摇摆不定,表现出他在两种哀悼心理体系间的犹豫不决。庞德在《致敬》中专辟出第二章节,与原作的前三卷一样,赞哀歌而贬史诗。然而,他口是心非的例子比比皆是。在第一章中,他颇有讽刺意味地指出:

如我们所知,令阿波罗疲惫不堪的人们还将继续战神通性,

我们已备理好自己的橡皮,

一架簇新别致的战车紧随缀着鲜花的骏马。((Pound, 1919:32))

庞德一方面夸口自己的诗作即将抹去史诗的成就,另一方面却又以将士驾车驱马的姿态出现,犹如重申史诗的影响不可磨灭。同理,原本应该是赞扬哀歌扬名立万之功效,却反倒引用了荷马的例子。此外,在第十二章第38行,诗人甚至将自己目前创作的情爱诗比作一本更宏大的《伊利亚特》。除了文辞上与哀歌/挽诗传统的偏差,《致敬》在形式上也反倒更接近史诗。全诗由十二个章节组成,与传统史诗(如《伊利亚特》《奥德赛》《埃涅阿斯纪》《失乐园》等)的结构安排一致。

不过,抛开上述非挽诗、非抑郁的特征不谈,《致敬》一诗本身还是以坚持情欲的抑郁哀悼为主。尽管庞德在第五章写道,“而我也将歌吟战事,这些有关女孩的事已被耗尽”(Pound, 1919:39),但是他在回顾了普罗佩提乌斯的主题乃至体裁后,依旧坚持挽诗创作。他在第十二章的开篇便埋怨卿提娅竟与自己的好友林叩斯(Lynceus)偷情,而林叩斯所擅长的正是效法埃斯库罗斯(Aeschylus)和安提马科斯(Antimachus)等人的史诗创作。庞德在末篇特意插入林叩斯这一人物,以说明史诗体裁已独立于自我之外,是他无法企及的体裁,所以庞德在该诗的末尾向哀歌前辈逐个致敬,不无伤感地写道:“斯提克斯的冥水流淌过伤口:/如今卿提娅的普罗佩提乌斯,也将立于他们之间。”(Pound, 1919:51)当原本可用作慰藉的体裁不再可能,诗人只能固守自己现有的创作,一如忧郁症患者的自怨自艾,漠视周遭的潜在慰藉。

在《致敬》提及的悼挽神灵中,庞德单单挑出俄耳甫斯用于自比。《致敬》首次在《因我贫时曾爱》中正式出版时,这本诗集的献辞便是“献给俄尔甫斯”。在诗中,俄耳甫斯初次出场是在第一章第42-43行,诗人在宣扬自己诗歌的功效时,提及俄耳甫斯具有用琴乐感动野兽、阻断河流的能力。随后,诗人称自己的乐器是竖琴(lyre),并在第六章写道,自己将向冥后敬献三本珍贵的诗歌集(Pound, 1919:41),这些细节均与俄耳甫斯召唤亡妻灵魂的故事有关。庞德在第六章中将卿提娅作为“试图唤回那阴灵”却“徒劳无功”的哀悼者,并将自己比作不予回答的阴影,这进一步印证了他与爱人的认同关系,即卿提娅就是庞德-普罗佩提乌斯-俄耳甫斯的部分自我,哀悼者与被哀悼者实属同一人。虽然这种以抑郁为主、夹杂补偿的挽诗尚不能算作沉溺于对象认同、拒绝外在慰藉的纯粹俄耳甫斯式哀悼,但鉴于其创作年代,庞德的杂糅哀悼诗风已经与比他年长20岁的叶芝不相上下,成为现代反挽诗的先行者。

4 一战与反挽诗

当然,1918年的庞德不可能预见未来挽诗的发展方向,但《致敬》的确包含了众多反挽诗元素。其中最明显的莫过于诗人在情场失意后依旧在诗作的结尾固守爱情哀歌的创作,拒绝寻求用以慰藉的替代物,即史诗体裁与政治主题。此外,诗中反讽挖苦的语气也很符合忧郁症的自我埋怨的特点。第一章中,诗人刚炫耀自己将与缪斯共赴天庭,却又立刻自嘲道,只要寿命够长,任何事物“无论质量”都将有所增益(Pound, 1919:32)。即便该章的余下部分都在说其诗文将声名远扬,我们仍无法确认诗人是否真正如此自信。在第三章中,诗人在思索是否应该夜访卿提娅时,内心深处的激烈论辩几近自我分裂。一方面极度担心遭到幽灵和强盗的袭击,一方面又大胆宣称恋爱中人受神庇护,纵然因爱而亡,也将受后人尊崇。但从第四章我们又得知诗人其实并未出行,此后经历了“十二个月的不安”(Pound, 1919:38)。虽不安与卿提娅任性乖戾有关,却也可能是由于他太过沉溺于自我埋怨所致。总之,尽管庞德在选择挽诗还是史诗体裁时颇为犹豫,但他还是勇敢地以俄耳甫斯自比,不动声色地反对诗中提及的太阳神、潘神等补偿型哀悼神灵。只是这种选择背后的深意,需借助精神分析理论方可明辨。

《致敬》中的反挽诗元素绝非偶然。庞德拒绝承袭普罗佩提乌斯的政治转向,与其个人经历和文学思想有关。第一次世界大战刚爆发时,就连一直以抨击美国社会和文化为己任的庞德及其同好们也热血沸腾。恩利·高迪埃-帕塞斯卡(Henri Gaudier-Brzeska)、温德汉姆·刘易斯(Wyndham Lewis)、休姆(T. E. Hulme)和爱德华·沃兹沃斯(Edward Wadsworth)先后奔赴战场。1917年美国参战后,庞德还提交了入伍申请,但由于好友们在战争中相继受伤或离世,加上对实际战况残酷的深入了解,庞德曾经的激情也逐渐被浇灭。1917年夏季,当他得知自己的入伍诉求被拒,但他的两个堂兄却获批准时,他虽有些闷闷不乐,倒也觉得“一个明智的政府当然应该保全像我和刘易斯这样的人”(Carpenter,1988:313)。显然,他认为,文艺家的性命远比战争胜负来得重要。正如克里斯廷·弗劳拉(Christine Froula)总结的那样:“但这种将战争浪漫化的幼稚想法不可能持续长久。高迪埃在1915年战死,庞德对于战争以及催生战争的金融行业的憎恨,充斥了他后半生的创作。”(Froula, 1983:71)庞德在祭奠文集《高迪埃-帕塞斯卡:回忆录》(Gaudier-Brzeska:AMemoir,1915)的序言中,就曾发表了一番反战宣言。

庞德厌恶战争,不仅是出于《回忆录》中提到的种种伦理原则,更重要的是因为战争摧毁了他所赖以生存的精神土壤。与他享有共同艺术追求的友人纷纷不由自主地离他而去,战争年间唯能与他做伴的只有艾略特、叶芝等寥寥数人。所以在1917年提出“义象”(logopoeia)这个概念时,庞德说他发出这一思维的呐喊,是处于精神孤寂中的诗人渴求与智者交流。在庞德对诗歌做出的三类划分中,“义象”最为杰出,意为“只与语言相近的诗歌,是智慧跃于文字、思想和个性的改变这三者间的舞蹈”(Pound,1973:394)。提出此概念后,庞德在其个人创作中竭力贯彻这一原则,《致敬》中利用“鲜明的细节”表现挽诗悼挽的主旨和体裁创新的意图,便是一例。对“义象”诗歌境界的追求也说明,这首作于战争末年的仿古典爱情哀歌的作品,恰如庞德本人所说,是“希望逃离有关政治、民众教育、提升美国地位等事情”,即逃离为战争正法的各种名目(Materer,1991:170)。

鉴于战争和爱情与哀悼心理的联系,诗人对战争的厌恶正是他在《致敬》中拒绝史诗慰藉的终极缘由。庞德在第一章开篇即表示将追随哀歌前辈,独步挽诗之林,擦除战神的附庸。在他看来,那些延续了战神马尔斯(Mars)特征的人们,已经惹得好战的阿波罗都厌烦不已。诗人所追求的,不过是几页未被玷污的诗章,以供正常人的阅读。所以,诗人在第二章承认自己曾如恩尼乌斯一样歌颂胜利的同时,决定遵循福波斯的神谕,创作哀歌*尽管“阿波罗”与“福波斯”均是太阳神的不同名号,庞德显然将他们区别对待。第五章中,他申明自己的创作来源并非来自阿波罗,因为早在第二章中他便已接受了来自福波斯的神谕。。在第五章中,诗人详细解释了自己的选择:虽然歌吟战事能给他带来荣耀,他也的确曾经动心过,声称情诗灵感枯竭后必将转赞军功,但这一念头在春宵荡漾的诱惑下转瞬即逝,诗人旋即对赞助人迈克纳斯(Maecenas)坦白,即便有能力激扬士气,自己也只愿和情人“在自己狭窄的床上,偏离战役”(Pound, 1919:40)。第六章更是点明兵刃相搏毫无意义,仇敌也将同乘冥舟。所以,在第十二章,诗人对林叩斯的不满,除了因为他觊觎卿提娅外,也和此人以史诗创作为职有关。这一章再现了诗人的忠于职守的决心,除了声明自己祖上并无军将英烈,诗人重新列举了哀歌的前辈,并为自己能立足于他们之间而感到自豪。

诗人在因战争导致的精神孤寂之中,唯一陪伴他的就是卿提娅。在第一章中与诗人共入天境的年轻缪斯,绝非第二章中指责诗人的史诗缪斯卡利奥佩,也非第十一章执意固守故土的缪斯们(Pound,1919:48),而是给予诗人创作灵感的卿提娅。全诗作为哀歌时,与卿提娅情感的发展,和作为反挽诗时,诗人对创作体裁的选择,这二者是齐步并进的。卿提娅对诗人之冷热不定,一如诗人最初在挽诗和史诗间的犹豫不决。伊之良宵缠绵,一如诗人畅揽挽诗发展史之虔诚热情;伊之重病不起,一如诗人遭遇体裁发展僵局却束手无策;伊之弃君不贞,一如诗人因无力挽狂澜于既倒,而险失创作体裁;伊之终得君再契于初心,一如诗人于忧郁之绝境创挽诗之新生。卿提娅是诗人的主题,是他独有的缪斯,是挽诗这一体裁的化身,是他在诗中极力描摹发展轨迹的对象,是他着力于困境中挽救的诗歌体裁,是他坚信终将为故去的自己进献桂冠花环的不二佳人,也是庞德抑郁哀悼创作史中又一巅峰的标志。

参考文献:

Carpenter, Humphrey. 1988.ASeriousCharacter:TheLifeofEzraPound[M]. Boston: Houghton Mifflin.

Freud, Sigmund. 1915. Mourning and Melancholia [M] ∥ Strachey, James.TheStandardEditionoftheCompletePsychologicalWorksofSigmundFreud.Vol. 14. London: Hogarth, 237-58.

Froula, Christine. 1983.AGuidetoEzraPound’sSelected Poems [M]. New York: New Directions.

Materer, Timothy, 1991.TheSelectedLettersofEzraPoundtoJohnQuinn: 1915-1924 [M]. Durham: Duke University Press.

Pound, Ezra. 1965.ALumeSpentoandOtherEarlyPoems[M]. London: Faber.

Pound, Ezra. 1911.Canzoni[M]. London: Elkin Mathews.

Pound, Ezra. 1916.Gaudier-Brzeska:AMemoir[M]. London: John Lane.

Pound, Ezra. 1916.Lustra[M]. London: Elkin Mathews.

Pound, Ezra. 1919.QuiaPauperAmavi[M].London: Egoist.

Pound, Ezra. 1973.SelectedProse1909-1965 [M]. Ed. William Cookson. London: Faber.Propertius, Sextus.Elegiae.

Ramazani, Jahan. 1994.PoetryofMourning:TheModernElegyfromHardytoHeaney[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Sacks, Peter M. 1985.TheEnglishElegy:StudiesintheGenrefromSpensertoYeats[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

普罗佩提乌斯. 2010.哀歌集[M]. 王焕生, 译. 上海: 华东师范大学出版社.