德国家庭政策的核心框架与特征

张 威

社会政策为社会工作提供坚实的基础和框架,社会工作既是社会政策的实施者同时也是社会政策的推动者,两者相辅相成。本文聚焦于德国社会政策中的家庭政策,重点阐释德国家庭政策的核心措施与特征及其意义。

一、德国家庭政策的概念与背景

德国社会政策包括以下几大领域:社会保障(又包括社会保险、社会救济和社会福利)、医疗卫生政策、劳动市场政策、家庭政策。其中,家庭政策是德国社会政策的重要组成部分。“家庭政策”有狭义和广义两种理解:狭义的家庭政策是指为了达到“保护家庭”“确保家庭保持经济稳定”“均衡不同家庭类型差异”等目的而采取的经济性措施,比如税费减免措施、直接发放的货币补助、在社会保障领域中实施的福利措施;广义的家庭政策除了经济性措施,也包括为了达到“补充、协助和支持家庭教育”“促使儿童青少年健康成长”目的、为家庭和家庭成员(如儿童青少年和家长)所提供的精神层面的社会支持和专业服务,如《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》①德语原文是SGB VIII/KJHG。中所规定的“儿童与青少年专业工作”②德语原文是Kinder-und Jugendhilfe。四大类任务(张威2017)。本文重点聚焦于狭义“家庭政策”③德语原文是Familienpolitik。,即针对家庭的经济性措施,故略掉针对家庭的服务性措施①若想了解德国针对家庭所采取的专业社会服务,可参考:张威(2016b):德国家庭专业社会服务及其法律体系发展规律。发表于《社会工作》2016年第4期。。

德国是世界上著名的“家庭友好”国度,非常注重“支持和辅助家庭”“协助家庭培养后代”“促进儿童成长”。德国《基本法》第6条第1点将“家庭”置于国家秩序的特殊保护之下。家庭政策的主要任务是“承担‘保护家庭’这一功能”(Lampert&Althammer,2004:359)。德国在全球化和资本国际流动的背景下,社会变迁和经济变化为人们带来了更多的就业不稳定性和工作压力,选择结婚的人越来越少,婚后决定要孩子的家庭越来越少,致使生育率降低;离异和单亲家庭增多;即便是传统核心家庭,抚养子女的经济负担在增大、教育子女的难度在加大。德国之所以注重家庭政策,具体出于以下几方面背景和原因:

第一,家庭结构和家庭类型的变化。人们对家庭的传统理解是“孩子与成人共同生活的社会地点”。但在当今德国,“父母加子女”式家庭早已不再是唯一的家庭模式了,今天人们更多将“家庭”理解为一种“多样化的生活方式”。截止2016年12月,德国人口总数为8280万,经济增长率为0.6%。截止2014年德国共有4020万户家庭。按照2011年5月9日的人口普查统计,在德国所有家庭类型中,占比例最大的是一人(独居)家庭(37.2%),一人家庭已成为当今德国最常见的家庭类型;第二大类型是夫妻无子女家庭,占27.6%;第三大类是夫妻双方带子女家庭,占25%(其中独生子女家庭又占54.4%);单亲家庭占7.8%(其中单亲母亲是单亲父亲的5倍),不含核心家庭的多人家庭占2.4%。换而言之,德国三种家庭类型在逐步增多:一人(独居)家庭、夫妻无子女家庭、单亲家庭,而夫妻双方带子女的传统家庭类型在逐渐减少(BMFSFJ,2003:33)②德国联邦统计局2014年公布数据。此外德国的家庭规模也在日益减小。

第二,人口变化、生育率低下。独居家庭和夫妻无子女家庭的增多导致生育率低下,德国的生育率在欧盟以内最低,2012年平均每个育龄妇女生1.38个孩子③数据来源:https://de.wikipedia.org/wiki/Demografie_Deutschlands。。

第三,分居离异问题和风险增加。德国联邦统计局2015年7月23日公布数据显示:1993年至2003年10年间,除了1999年,德国离婚数据持续上升。2004年至2014年10年间,除了2008年、2010-2011年,德国离婚数据有所下降。总体来讲,德国每三对婚姻中就有一对失败,离婚率高达36%。统计数据也显示:离异通常发生于婚姻生活早期,近一半子女在父母离异时尚未进入成年。

第四,养育子女的经济负担较大。按照贝克尔(Becker)2001年的调查,在夫妻二人养育1~2个孩子的家庭,其人均收入比夫妻无子女家庭要少28%~44%;在夫妻二人养育3个以上孩子的家庭,其人均收入比夫妻无子女家庭要少40%~44%。对于夫妻二人养育两个孩子、中等收入的家庭,养育一个孩子到18岁平均需要花费134214欧元。若夫妻二人养育一个孩子,18年的平均花费是188973欧元(每年约1万欧元或7~8万人民币④按照2018年1月30日汇率计算,1欧元=7.8236人民币。)。当然在这些开支中,国家通过实施各种家庭政策,也承担了一小部分费用(约占20%)(Lampert/Althammer,2004:353-354)。

第五,教育子女的难度加大:父母就业压力增大,社会流动性增加,“钟摆人口”⑤因劳动就业市场竞争日益激烈,很多德国人在居住地找不到工作。因居住地和工作地不在同一城市,很多人必须在周末奔波穿梭于两地之间,该群体被称为“钟摆人口”。德国约有几百万钟摆人口。越来越多,父母教育子女的难度加大。在德国,人们这样形容家长与子女之间关系的变化:“谈判式家庭”替代了以前的“命令式家庭”(BMFSF,2002)。这种“谈判式家庭”模式对家长的理解力、宽容度和沟通能力提出很高的要求。因此在当代德国家庭中,一方面,虽然代际之间的支撑和互助度较高,但另一方面,经济变化和社会变迁给家庭带来很多新的问题和挑战,家庭成员独自应对挑战的压力和负担也在日益增加(Rätz-Heinisch&Schröer&Wolff,2009:109~112)。

第六,对家庭功能的特殊理解。除了上述家庭现状和经济社会背景,德国重视家庭政策的另一个重要原因是对家庭功能的特殊理解。德国对家庭功能的理解主要体现在两方面:一、家庭是初级社会化机构。比如儿童的健康成长取决于其社会化环境和所受教育。家庭被视为儿童成长的重要初级社会化机构。二、家庭功能具有二元性。家庭承担着私人与社会双重功能。一方面,家庭是一个私人空间,承担着一种私人、情感功能。另一方面,家庭也承担着一种社会功能并为社会作出一定贡献。因为,家庭对德国福利国家保障体系的经济承受能力起着核心的支撑作用,也就是说,正因为家庭的存在,使得社会保险体系的团结共济性原则①德语原文是Solidarprinzip,它是社会保险的重要原则之一。得以持续有效运行。该原则基于“代际合同”②德语原文是Generationsvertrag。的存在、要求一代人要为另一代人提供(预先)照顾和预防措施。对家庭功能的二元性理解,促使德国并不只是将家庭视为纯粹的私人领域,而是从国家和社会的角度对其进行适度的资助、支持和辅助(张威,2016b)。

在上述背景下,德国采取一系列公共政策和家庭政策,鼓励生育并给予家庭各种支持:一方面,以经济手段减轻家庭抚养子女的负担、确保家庭维持经济稳定、均衡不同类型家庭之间的差异,另一方面以专业服务方式在家长教育子女和能力建设方面给予支持和帮助,以确保儿童身心健康成长。本文重心在于前者,即针对家庭提供的经济性措施(或狭义的家庭政策)。

二、德国家庭政策的核心框架

在(狭义)家庭政策领域,针对家庭的经济性措施主要由两部分组成:“家庭负担均衡”③德语原文是Familienlastenausgleich。以及“家庭贡献均衡”④德语原文是Familienleistungsausgleich。。两者均属于“家庭补贴”,用于均衡不同类型家庭之间的经济差异,前者是从减轻家庭养育子女的经济负担角度予以经济补助(或减免),后者是从认可家庭的育儿付出和贡献角度予以经济补贴(或鼓励)。除了这两种家庭补贴,经济性家庭政策措施也包括社会保障领域和住房领域中的一些措施。此外,在子女接受普通教育和职业培训方面德国也采取了重要的助学政策和补助措施。以下重点阐释这五项核心的经济性家庭政策措施。

(一)“家庭负担均衡”

“家庭负担均衡”主要用于均衡各种不同类型家庭之间的经济差异。比如,在无子女家庭类型中单身家庭与夫妻家庭之间的差异、在有子女的家庭类型中单亲家庭与夫妻家庭之间的差异。“家庭负担均衡”又包括“子女补助金”⑤德语原文是Kindergeld。(亦称儿童补助金)⑥本文之所以没有将Kindergeld翻译为儿童补助金(或儿童金),是因为该补助最长可以领取到子女27周岁。和“抚养子女免税金”⑦德语原文是steuerliche Kinderfreibeträge。两部分,因此也被称为双轨制“家庭负担均衡”。该措施的法律依据是《社会法典》第一部第6条:“所有抚养子女者,均有权利享受减轻由此形成的经济负担之待遇”①德语原文是Wer Kindern Unterhalt zu leisten hat oder leistet,hat ein Recht auf Minderung der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Belastungen。(Lampert&Althammer,2004:360)。

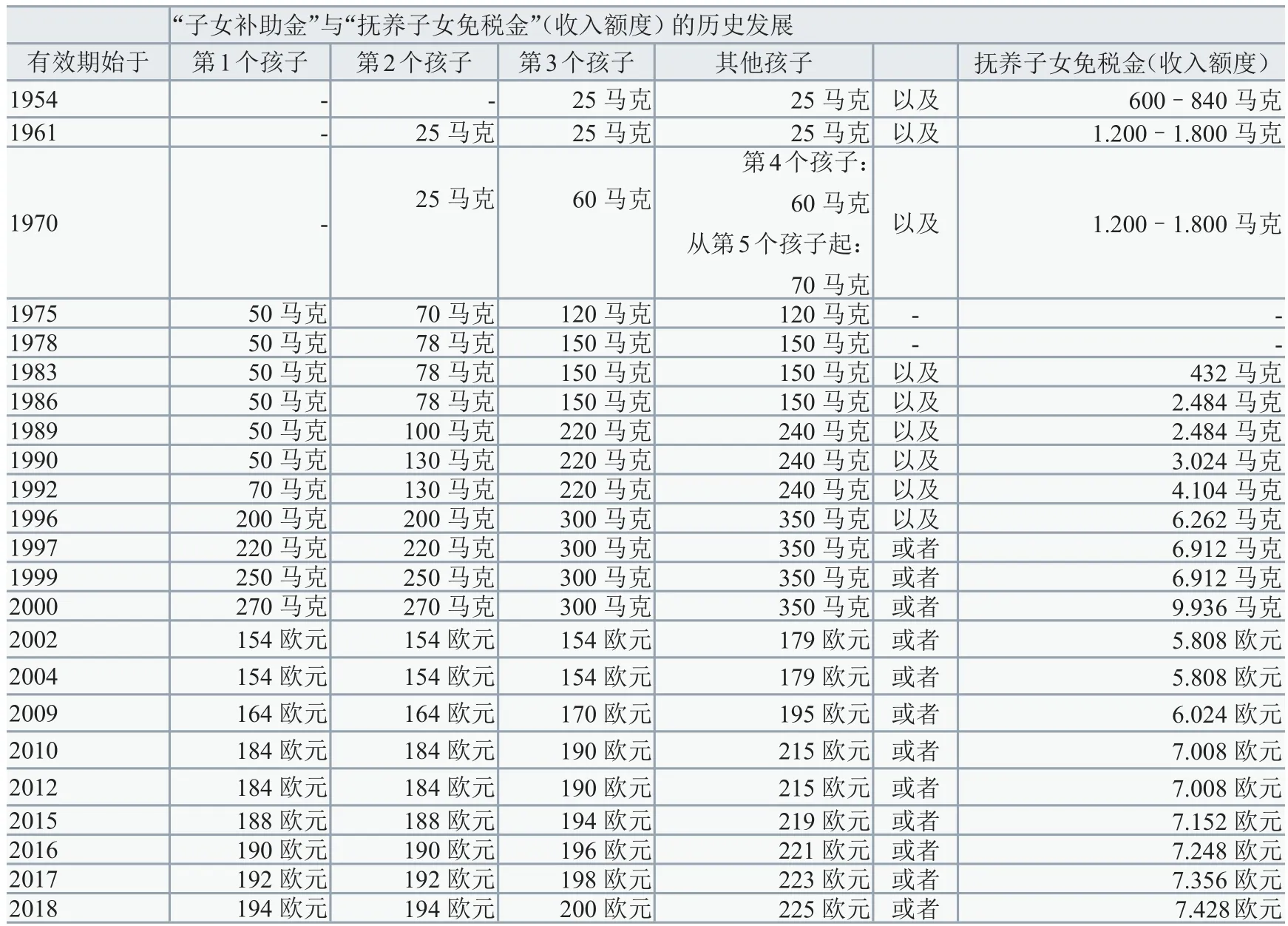

“子女补助金”最早出现于联邦德国成立之前。最初实施“子女补助金”是在德国纳粹时期1936年9月。但是,当时仅限于月收入低于185帝国马克的职员家庭和工人家庭,并且是从第5个孩子起才可以领取,数额很低,每月10帝国马克。从1938年起,从第三个孩子起,也可以领取10帝国马克的“子女补助金”。联邦德国成立以后,从1954年起,“家庭均衡支付处”②德语原文是Familienausgleichskassen。开始实施从第三个孩子起每月25马克的“子女补助金”。当时的家庭均衡支付处被归属于“同业工伤事故保险联合会”③德语原文是Berufsgenossenschaften。,所以当时“子女补助金”的财政来源是雇主所缴付的保险金。1955年失业者也可以申请领取从第三个孩子起的“子女补助金”,当时由劳动局负责向家庭发放。1961年又改为:可以从第二个孩子起领取“子女补助金”,但与父母收入挂钩。从这时起,“子女补助金”从联邦财政中出资、由联邦劳动局负责发放。1964年撤销“家庭均衡支付处”,由联邦劳动局全权负责“子女补助金”事宜。也就是说,一直到1974年,从第一个孩子算起的“子女补助金”尚未实施,因此,“抚养子女免税金”成为当时“家庭负担均衡”的主要支柱。1975年在社会民主党(SPD)的推动下,“抚养子女免税金”被取消,开始实施从第一个孩子算起、真正意义上的“子女补助金”,并开始逐级提高第二个以及之后所有孩子的“子女补助金”数额(见表1)。1983年,基督教民主联盟党与自由党的联合政府又重新实施“抚养子女免税金”,将其分为几个等级,并开始逐级提高数额。

按照德国“联邦宪法法庭”的法律要求,立法机构必须确保:成人和儿童的“最低生活开支”④德语原文是die existenzminimale Aufwendung。必须是免税的。也就是说,国家必须停止向家庭违宪收税。为了完成这一任务,在1996年的年度税法中,立法机构提高了成人的基本免税金额以及养育子女的免税金额,并将这些改变措施与“家庭负担均衡”改革结合起来。此次改革的最大特点是:从1997年起,不再同时使用双轨制“家庭负担均衡”,而是采用“二选一”模式,也就是说,每个家庭可根据自己的收入状况,要么选择申请“子女补助金”,要么选择申请“抚养子女免税金”(见表1)。

1996年(已婚父母)“抚养子女免税金”的收入额度从4104马克提高到6262马克,1997年和1998年提高到6912马克,2000年提高到9936马克。2002年按照“联邦宪法法庭”的规定又提高到11359马克(5808欧元)。联邦宪法法庭在1998年11月10日的决议中做出以下判断:影响和妨碍父母抚养子女能力的因素,除了满足最低生活开支所需,也包括满足陪伴子女和教育子女的最低所需。作为回应,立法机构于1999年12月22日颁布《家庭资助法》⑤德语原文是Familienförderungsgesetz。,并做出提高“抚养子女免税金”和“子女补助金”数额的决定。

“子女补助金”于1996年被大幅度提高,1997、1999、2000、2002对第一个和第二个孩子的数额被再次提高(见表1)。所有私营经济领域、国家公职人员和自由职业者均有资格领取“子女补助金”。一般来讲,“子女补助金”发放到子女满18周岁;或者如果子女没有培训岗位或工作岗位,发放到21周岁;或者如果子女还在接受高等教育或职业培训、或者因残疾无法自食其力,发放到27周岁。领取“子女补助金”资格者是父母,“子女补助金”是免税的。但是,如果子女拒绝服军役或民役,则无权获得该补助金。涉及“子女补助金”的法律法规有两个:《收入所得税法》①德语原文是Einkommensteuergesetz。(EStG)第31条与第62条等以及《联邦子女补助金法》②德语原文是Bundeskindergeldgesetz。(BKGG)。

“家庭负担均衡”改革的一个进步在于:不单单提高了从第三个孩子起的“子女补助金”,也提高了第一个和第二个孩子的金额。因为,恰恰在第一个孩子出生时,很多家庭开支陡增、收入减少。此改革尤其大大减轻了低收入家庭的经济负担。但其弊端又在于:对于中等收入家庭来说,因为“子女补助金”高于“抚养子女免税金”,他们选择放弃“抚养子女免税金”,这样,他们收入越高,交税负担就越重,这就相当于他们自己也在部分承担“子女补助金”。另一个弊端是:对于有些家庭来说,只要“抚养子女免税金”没有高于最低生活开支数额,那么按照交税公正原则,“抚养子女免税金”不再成为一种“家庭负担均衡”,即便“抚养子女免税金”对其更划算,他们也无法再享受“抚养子女免税金”(Lampert/Althammer,2004:360-363)。

表1:德国“子女补助金”与“抚养子女免税金”(收入额度)的历史发展③资料来源:https://de.wikipedia.org/wiki/Kindergeld_Deutschland

(二)“家庭贡献均衡”

“家庭贡献均衡”是指,家庭政策的任务不单单在于为家庭减轻一部分因养育子女所造成的经济负担,而且也在于,从经济角度认可家庭为育儿所付出的时间和精力及其为社会作出的贡献(如延续后代、为后代提供适宜于社会的社会化)。但“家庭贡献均衡”这一概念主要来自政治领域,没有清晰的界定(Lampert/Althammer,2004:360)。“家庭贡献均衡”措施主要包括三项:“育儿补助金”①德语原文是Erziehungsgeld。(现已改为“父母补助金”②德语原文是Elterngeld。)、“育儿休假”③德语原文是Erziehungsurlaub。(现已改为“父母育儿假期”④德语原文是Elternzeit。)、“育儿年数”⑤德语原文是Erziehungsjahr。。

1986年开始实施每月600马克的“育儿补助金”(现已改为父母补助金)。其法律依据是1985年12月6日的《联邦育儿补助金法》⑥德语原文是Bundeserziehungsgeldgesetz。。如果抚养子女的母亲或父亲每星期的工作时间少于19小时,便可以领取该补助。最初的领取期限是10个月,并且在孩子出生后的前6个月,该补助与收入挂钩。如果夫妻二人养育一个孩子的收入超过29400欧元,或者单身养育一个孩子的收入超过23700欧元的话,从第7个月开始,按照收入比例缩减补助金额。从1993年起,当年及以后出生的孩子,其父母可领取每月300欧元的育儿补助金,直到孩子满24个月(两周岁)。如果监护人没有申请24个月而是12个月的补助金,那么每月补助金额为450欧元。如果已婚父母的年收入超过22086欧元,或者单身父亲或母亲的年收入超过19086欧元,那么前6个月的补助取消。如果夫妻二人的收入超过16500欧元,或者单身父亲或母亲的收入超过13500欧元,那么从第7个月起减少补助。每多一个孩子,上述收入界限增加3140欧元。育儿补助金也是免税的。有些联邦州制订了补充规定,用以延长育儿补助金的期限。育儿补助金的资金来源是联邦财政。根据德国各联邦州的州立法,各地负责发放育儿补助金的行政机关各不相同,比如在莱茵兰—普法尔茨州,是由青少年事务局负责发放。

在发放育儿补助金的同时,也为有资格领取该补助的雇员实施了“育儿休假”制度(现已改为“父母育儿假期”)。该制度为家长提供育儿休假期,直到孩子满3周岁,并且保证:在此期间,雇主不得解除与雇员的工作关系。按照《联邦育儿补助金法》的第三次修订法,父母双方均有权利享受“父母育儿假期”(但双方总共的休假时间不能超过三年)。在雇主同意的前提下,父母三年休假期中的一年,可以在孩子满8周岁之前的任何一年中享受。在“父母育儿假期”期间,父母每周的工作时间可达30小时。

第三个措施是1986年实施的认可家长(照管幼儿)的“育儿年数”。1991年以后出生的孩子,其父母的“育儿年数”可被延长至3年。每一个被认可的“育儿年数”,既可以用于满足“最低保障”的时间,也能用于提高养老金,也就是说,在养老保险中认可家长育儿的年限⑦德语原文是Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung。。2003年上半年,一年的“育儿年数”,在西部德国可使每月养老金增加25.85欧元,在东部德国可使每月养老金增加22.69欧元。并且,无论父母在孩子出生前是否工作过,都不影响对其“育儿年数”的认可。

“家庭贡献均衡”补充措施的目的在于:第一,确保每一个孩子在幼儿时期能拥有一个固定的照管者,益于孩子早期成长。第二,缓解年轻夫妇在工作和育儿之间的矛盾和冲突,鼓励他们迈出决定要孩子的第一步。通过从经济角度认可家庭的付出,让家长能相对容易地做出暂时中断工作的决定。第三,弥补因孩子出生而产生的一部分费用。第四,家长教育和照顾子女的付出和贡献理应得到国家和社会的认可。这一系列措施都体现出德国社会政策尤其是家庭政策的独特创新之处(同上:363-364)。

(三)社会保障领域中的家庭政策

德国社会保障体系是基于家庭需求之上构建的,并按照三个原则构建而成:保险原则、救济原则和福利原则。保险领域的财政来源主要是缴纳保险金,救济和福利领域的财政来源主要是国家财政。德国社会保障体系主要包括社会保险、社会救济和社会福利,其中社会保险包括养老、事故、医疗、生育、护理保险五大领域。德国社会保障(社会保险、社会救济、社会福利)中包含以下核心家庭政策措施:

1.社会救济①德语原文是Sozialhilfe,亦称社会救助。

《社会法典》第十二部中的“社会救济”措施:社会救济主要面向贫困者和长期失业者,尤其对多子女的低收入家庭和单亲家庭非常重要。领取社会救济金的主要原因是贫困、失业或单亲家长无法兼顾工作和家庭(如单亲母亲必须照顾和教育孩子)。社会救济金共分两类:一类是基本生活费救济金②德语原文是Hilfe zum Lebensunterhalt。;另一类是特殊生活状况救济金③德语原文是Hilfe in besonderen Lebenslagen。(如残疾、需要护理)。前者针对所有贫困家庭,后者针对残疾和特殊困难家庭。在德国,单亲家庭中的贫困现象较为显著。2002年,每四个单亲母亲中就有一人领取基本生活费救济金;德国29%的基本生活费救济金是发放给单亲母亲群体。在单亲母亲家庭中生活着近100万儿童青少年,他们中大约一半是18岁以下的未成年人(Lampert&Althammer,2004:325)。

2.社会保险④德语原文是Sozialversicherung。与社会福利⑤德语原文是Soziale Versorgung。:

——如上所述,在养老保险中认可家长(照管幼儿)的育儿时间;

——养老保险、事故保险和公务员福利中的丧偶者养老金(包括孤儿养老金)⑥德语原文是Hinterbliebenenrenten(einschl.Waisenrenten)der RV,der UV und der Beamtenversorgung。;孤儿养老金是指,如果已具备领养老金资格的父母去世,其未成年子女可以从养老保险中领取父母的养老金。若父母一方去世,称为“半孤儿”,若父母双方去世,称为“全孤儿”。

——法定医疗保险和法定护理保险中的家庭福利待遇⑦德语原文是Familienleistungen der GKV und der GPflV。,包括:一、生育补助金⑧德语原文是Mutterschaftsgeld。;二、尚未就业或未成年的家庭成员可以全额享受医疗保险保护、无需缴付保险金⑨德语原文是beitragsfreien vollen Versicherungsschutz für nicht erwerbstätige Familienangehörige。。比如,丈夫一人参加医疗保险,妻子是家庭妇女,其妻和所有未成年子女或尚未工作的子女,均可免费参保和享受医疗保险待遇;三、医疗保险中的家政服务⑩德语原文是Haushaltshilfe。:若监护人因病住院、家中有12岁以下儿童需要照料,为其提供家政服务(照看孩子、洗衣做饭、打扫卫生);四,医疗保险中的预防性理疗或疗养福利待遇○11德语原文是Vorsorgeleistungen。。

——在失业保险中,如果失业者需要承担未成年子女的生活费,提高其失业金比率○12德语原文是erhöhte Lohnersatzraten für Unterhaltsverpflichtete in der ALV。;

——按照《社会法典》第七部第47条,如果已丧偶的离婚者需要抚养其本人或配偶的孩子、孩子具备领取孤儿养老金的资格,该离婚者(虽然未达到领养老金的年龄,但在丧偶前)已缴纳60个月的保险金,并且因照管孩子无法工作,那么她/他可以领取“育儿养老金”○13德语原文是 Erziehungsrente。。育儿养老金的数额按照“无劳动能力养老金”①德语原文是Erwerbsunfähigkeitsrente。标准发放(Lampert&Althammer,2004:364~365)。

(四)住房领域中的家庭政策

因住房和居住环境对家庭承担育儿功能、完成育儿任务意义重大,也对促进儿童青少年成长、促进其个性发挥意义重大,因此在住房领域中德国实施了一系列家庭政策措施,主要有:住房补助金②德语原文是Wohngeld。、对家庭盖建私有住宅的资助③德语原文是die Förderung der Bildung von Wohnungseigentum。、社会福利住房建设④德语原文是der soziale Wohnungsbau。、对租房者的保护⑤德语原文是der Mieterschutz。。

住房补助金的法律依据是1970年12月14日颁布、2002年1月23日修订的《住房补助金法》,其目的是确保每个家庭都能拥有一个合适的租用住宅或私有住宅。领取住房补助金的收入限制以及住房补助金额,均与家庭的成员人数挂钩。

按照《住房补助金法》住房补助金是一种用于减轻住房经济负担的补助⑥德语原文是Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum。,因此它同时也是一种用于资助家庭盖建私有住宅的措施。截至2001年有效的《第二部住宅盖建法》⑦德语原文是das Zweite Wohnungsbaugesetz。为业主所提供的“无息家庭附加贷款”⑧德语原文是Familienzusatzdarlehen,die zinslos gewährt wurden。也服务于此目的。当时的无息贷款数额为:一个孩子2000马克,两个孩子4000马克,三个孩子7000马克,之后每多一个孩子加5000马克。

这种资助家庭盖建住宅的思想,也基于截至1995年有效的《收入所得税法》第10e条。按照该条法律,如果业主盖建一个用于自己居住的私有住宅,在前8年里,每年可以为其扣除5%的原材料费和能源费以及设备购置费(包括佣金、纳税)。但是如果这样的话,越是收入高者越能受益,越能为其减轻经济负担,相反,年轻夫妇和多子女家庭几乎无法从中受益。因此,从再分配政策的角度看,该资助政策存在一定问题(Oberhauser&Rüsch,1994)。因此《收入所得税法》第10e条已于1995年失效,《第二部住宅盖建法》也于2001年12月31日失效。资助家庭盖建住宅的法律功能被移交至1995年12月15日颁布的《私有住宅补助法》⑨德语原文是Eigenheimzulagengesetz。以及2001年9月12日颁布的《社会福利住房资助法》⑩德语原文是Gesetz über die soziale Wohnraumförderung。。

按照《私有住宅补助法》,如果夫妻双方两年的收入总额不超过140000欧元,单亲家长两年收入总额不超过70000欧元,如果他们想要盖建、改建或扩建一个私有住宅,他们拥有申请私有住宅补助的法律权利。在他们盖建、改建或扩建私有住宅时,可每年为其提供相当于1%原材料费和能源费以及设备购置费(包括地皮费)的基本资助金额,每年最多1250欧元,资助期限共计八年。每多一个孩子,父母收入限额就多提高30000欧元。除此之外,为每个孩子发放800欧元的子女补贴○11德语原文是Kinderzulage。,补贴时间共计八年。低收入家庭和多子女家庭最能从该法律条文中受益。收入越低、子女越多,该资助措施便越能发挥作用。

《社会福利住房资助法》的资助对象是“没有能力在市场上购买合适住房、必须依靠外部帮助的家庭”。在这一前提下,该法律尤其支持那些育有子女的家庭。无论是新盖住宅、翻修住宅还是购买住宅占用权、购买住宅(所有权)①德语原文是der Wohnungsbau,die Modernisierung von Wohnraum,der Erwerb von Belegungsrechten an Wohnraum,der Erwerb von Wohnraum。,他们均可以获得资助。资助方式是:为其提供优惠条件的贷款②德语原文是Darlehen zu Vorzugsbedingungen。,或为其提供补助,或为其提供担保以及为其提供减价建筑用地。但该资助方式仅局限于:年收入不超过12000欧元的一人家庭、年收入不超过18000欧元的二人家庭以及每多一个人多加4100欧元的家庭。如果多出的家庭成员是儿童,每多一个孩子,父母年收入额可增加500欧元。

住房领域中的另一个重要家庭措施是对租房者被解除住房合同的保护。在保护那些育有子女的家庭方面,这一措施尤其能发挥作用,因为它能防止因解除住房合同给家庭及其子女带来的社会困境(Lampert&Althammer,2004:365~366)。

(五)(子女)普通教育和职业培训的助学政策③德语原文是Ausbildungsförderung。

在经济性措施中,一项涉及儿童青少年的核心家庭政策措施是“在子女接受普通教育和职业培训方面的助学政策和补助措施”,该政策措施基于以下法律依据:

——《社会法典》第三部第59条等关于促进职业培训的规定④德语原文是Normen der Berufsausbildungsförderung nach den §§59ff.SGB III。;

——《联邦教育促进法》(BAföG)⑤德语原文是Bundesausbildungsförderungsgesetz。;

——教育培训免税金⑥德语原文是Ausbildungsfreibeträge。。

按照《社会法典》第三部第59条,每个青少年都拥有获得职业培训补助的权利。此处的职业培训既可以是企业内培训也可以是企业外培训(如社会工作机构所提供的职业培训),补助的前提是:只要青少年本人不具备参加培训所需的经济条件,并且其监护人或抚养者也没有能力提供相应的经济支持。按照《社会法典》第三部第66-69条,若申请者符合条件,职业培训补助待遇包括两部分:为其支付生活费补助⑦德语原文是Zahlung von Unterhaltsgeld。、为其报销教育培训开支⑧德语原文是Erstattung der Ausbildungskosten。。

1971年8月26日颁布的《联邦个体化教育促进法》⑨德语原文是Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung。被2003年8月15日的法律重新修订,其目的在于:为联邦德国的每一个青少年提供经济保障,使其能参加适合于自己兴趣、天赋和能力的职业培训,只要参加培训者不具备培训所需的经济条件。资助范围是:就学于(1)普通中学(从10年级起)、普通职业技术学校、普通高级专科中学⑩德语原文是allgemeinbildende Schulen(ab Klasse 10),Berufsfachschulen und Fachoberschulen.;(2)夜校中学(5-9年级)、特种职业中学(6-7年级)、夜校实用中学、夜校高中和预科○11德语原文是 Abendhauptschulen,Berufsaufbauschulen,Abendrealschulen,Abendgymnasien und Kollegs。;(3)职业技术学校(从10 年级起)和专科学校○12德语原文是Berufsfachschulen(ab Klasse 10)und Fachschulen。;(4)高级专科学校和学院○13德语原文是Höheren Fachschulen und Akademien。;(5)高等院校(从就读起)。资助前提是,申请者能够完成教育目标或培训目标。

面向中学生的所有教育资助以“助学补助金”形式发放,而面向大学生的教育资助以两种形式发放:助学无息贷款以及50:50比例的助学补助金。每月资助需求包括基本生活费和教育培训开支 ,资助金是两项合计总额。此外还有免税金。该资助金与免税金必须每两年核查和确定一次。资助金的高低根据不同情况而定,比如教育培训机构的不同、被资助者是住在父母处还是在外居住等。2003年对中学生的资助需求被定于每月192欧元到417欧元之间,大学生的资助需求被定于每月310欧元到466欧元之间(第12-13条)。在确定需求数额时,也要将申请者本人、其配偶或父母的收入和财产状况计算在内。此外婚姻状况和子女数量可以提高免税金(第23条、25条和29条)。(大学生)归还助学无息贷款,在资助结束五年以后才开始,必须在20年以内、以每月105欧元的数额还清。而且只有在以下前提下,申请者才必须还款:单身者的(月)收入超过960欧元,无子女夫妻的(月)收入超过1440欧元,每多一个孩子,该限额增加435欧元(第18a条)。如果被资助者在被资助当年就通过考试、成绩位于前30%名,那么他可以申请免除25%的还款。如果被资助者提前结束(大学)学业(至少4个月),可申请减少2560欧元的还款(第18b条)。如果成年子女在外居住(不在父母处居住),其教育培训免税金额为924欧元(Lampert&Althammer:367-368)。

上述“在子女接受普通教育和职业培训方面的助学政策和补助措施”,在社会政策中占举足轻重的地位。因为,第一,所有儿童青少年都拥有接受普通教育和职业培训的权利,它提高了儿童青少年的物质性机会均等①德语原文是materiale Chancengleichheit。。第二,它使低收入家庭的儿童青少年也有条件实现其自由发挥个性的基本权利。第三,青少年拥有自由选择职业培训和工作岗位的基本权利,它为其实现这一权利提供了经济条件。第四,对职业培训的补助,可以提高个体自身的基本经济保障能力。第五,通过提高青少年在社会中的受教育水平,可以改善其社会性和经济性成长发展机遇(Lampert&Althammer:367)。

在上述经济性家庭政策措施中,“家庭负担均衡和家庭贡献均衡”这两项家庭补助措施面向所有家庭,其目的是保障每个公民的同等权利(即每个公民都有权享受同样的公共福利,无论其收入状况如何、其社会地位如何);其他措施更多针对低收入和多子女家庭,其目的是针对不同类型家庭进行再分配和经济均衡、最大程度地减少社会差异或维护社会公正。

三、德国家庭政策的财政开支

2006年年底,德国联邦家庭、老人、妇女与青少年部(简称家庭部)首次公布了联邦政府、学术界、福利联合会几方公认的德国“与婚姻、家庭相关的国家财政开支”数据。目前德国联邦统计局所显示的此类最新数据来自2012年。

2012年的统计数据共包含158项与婚姻、家庭相关的单项措施开支,财政开支总额为202.5亿欧元。与2011年相比,增加了3.8亿欧元或1.9%。开支总额中,与家庭相关的开支为129亿欧元(增加2%);与婚姻相关的财政开支约为74亿欧元(增加1.1%)。其中,“与家庭相关的财政开支”共分四大类(147项)(具体开支数额见表2):第一,税费减免法律措施(所占比例最大约35%):包括22项具体措施,如上文所列“抚养子女免税金”以及其他为多子女和低收入家庭提供的税费减免措施;其中,最核心部分是在子女补助金方面的免税金,仅此一项就达38.5亿欧元;第二,(直接发放的)货币补助(约占20%):包括60项补助措施,如上文所列“子女补助金”、“育儿补助金”(现改为“父母补助金”)、“住房补助金”、“助学补助金”;第三,社会保险领域中的措施(约占21%):包括49项具体措施,如上文所列养老、医疗、事故、失业、护理保险领域中的家庭政策;第四,社会服务措施(约占24%):包括16项具体服务,如“儿童与青少年专业工作”的四大类任务,其中“儿童照管”(儿童日间照管机构)所占开支比例最大(德国联邦统计局2018)。在这四大类财政开支中,前三类属于经济性开支,约占3/4,最后一类属于服务性开支,约占1/4。由此可见,在德国家庭政策财政开支中,经济性措施的开支占据主要地位。

表2:2012年德国“与家庭相关的国家财政开支”统计表

此外与2011年相比,以下四项财政开支有所增加:第一项是上述第四类“社会服务措施”中的“儿童照管”(托儿所、幼儿园等儿童日间照管机构开支),其财政开支增幅最大,增加了2.2亿欧元(或增加7.5%);第二项是(直接发放的)货币补助,开支增加了0.6亿欧元(或增加2.3%);第三项是社会保险领域中的措施,开支增加了0.2亿欧元(或增加0.6%);第四项是税费减免法律措施,开支增加了0.1亿欧元(或增加0.3%)(德国“联邦统计局”2018)。

联邦家庭部在公布上述数据时表明:家庭政策措施的多样化映射出人们生命历程中错综复杂的家庭生活现实。之所以采取如此众多的家庭政策措施,是因为家庭构成社会的核心、各种各样的法律规定涉及每一个作为个体的家庭成员。家庭政策措施要么是专门针对(所有)家庭制定的,要么是为了均衡家庭之间的差异制定的。家庭政策的核心任务是:均衡有子女和无子女家庭之间的差异、少子女与多子女家庭之间的差异。家庭政策的另一个重要任务是:确保家庭的经济状况保持稳定。假如德国没有实施公共家庭政策,濒临贫困边缘的儿童群体会增加一倍。尤其是协助父母较好地缓解家庭和工作之间的冲突、使父母双方都能挣钱养家,对协助家庭保持经济稳定是一种重要措施。

2006年德国公共家庭政策开支为110亿欧元,当年国内生产总值(BIP)为2314亿欧元,公共家庭政策开支占德国国内生产总值4.8%。六年与一次经济危机之后,国内生产总值为2755亿欧元,与家庭相关的财政开支为129亿欧元,占国内生产总值的4.7%。也就是说,德国公共家庭政策的财政开支水平与总体经济发展水平基本上保持同步(德国“联邦统计局”,2018)。

四、德国家庭政策的核心特征与意义

在当今德国保守型福利国家和法制国家的框架之下,德国家庭政策体现出以下鲜明特点:第一,对家庭功能的特殊理解:德国对家庭功能的二元性理解,使得国家不只是将家庭视为纯粹的私人领域、将养儿育女不只是视为纯粹的家庭事务,而是国家和社会也承担起一部分责任和义务,给与家庭适度的支持和辅助。这一特点使德国拥有世界上独一无二的家庭政策。第二,高度立法化、高度机构化、高度职业化:德国强大的国家性、对国家责任的强调,加之法制国家的特性(将公民权利法律化),使得德国能够建立起“高度立法化、高度机构化、高度职业化”的家庭政策。系统完善的12部《社会法典》以及其他相关法典、“辅助性原则”下政府与非官方机构的合作机制、高度发达和细化的职业领域,为家庭政策的实施提供了坚实的法律基础、财政保障、机构和人员保障;第三,“经济性措施与服务性措施”并重:既要采取经济性措施、减轻家庭育儿的经济负担,又要为家庭家长提供必要的精神支持和服务。前者为后者提供了坚实的经济基础和保障;第四,兼顾“确保公民权利与减少社会差异”:一方面,从确保每个公民权利的角度出发、面向所有家庭提供(同样的)福利政策;另一方面,通过再分配和差异均衡,最大程度地减少社会差异、维护社会公正;第五,兼顾“个体与环境”双重视角:尤其在确保儿童身心健康成长与发展方面,关注视角不仅仅在于儿童群体自身,更关注儿童所处环境的改善,尤其是对家庭家长的支持和帮助;第六,“以预防为主、兼顾干预”的思想:关注视角不仅仅只在贫困家庭、弱势家庭、问题家庭上,亦从预防的角度、从关注所有家庭出发,从根源上做到保护家庭、避免问题的出现。

德国家庭政策对中国是否有意义?德国是一个保守型福利国家和法制国家,目前的中国是一个兼有“福利国家”和“自由经济型国家”的“中央集中管理型国家”(张威2016a)。一方面,德国作为一个福利国家的经济基础,中国是不具备的。中国特殊的国家模式、社会主义初级阶段的经济基础、中国人对家庭的传统理解和功能定位、中国家庭中的代际关系和互动模式,这些因素都决定了中国的家庭政策必定是混合型、多元化,即具有中国特色的。另一方面,中国过去30多年的社会转型为人们带来物质生活水平提高的同时,社会变迁、人口老龄化、快速城市化进程、家庭结构和家庭功能的变化,为个体和家庭独自应对各种新型问题带来巨大压力和挑战。而一旦个体和家庭不再具备应对这些问题的所需能力时,各类家庭问题和孩子问题便会涌现出来,两者会产生交互性影响和恶性循环。当个体层面和家庭层面的问题积累到一定程度,便会形成社会问题、影响社会安定。而处理社会问题甚至犯罪问题的代价是巨大的、昂贵的。国家也看到了这一点。2010年3月5日,国务院的《政府工作报告》宣告:“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。”这一庄严承诺,不仅引起全社会共鸣,而且也标志着中国社会政策和家庭政策时代的来临。计划生育政策调整与“全面两孩政策”、2016年实施的《反家庭暴力法》、国家扶贫战略、对留守儿童的关注等,都标志着家庭类社会政策议题部署的开始。从长远性、全局性、战略性部署的角度,德国家庭政策对家庭功能的二元性理解以及对家庭的适度支持,或许对中国定位家庭政策功能具有一定意义。

[1]Bundesministerium für Familie,Senioren,Frauen und Jugend(BMFSFJ)(2002 und 2003).

[2]Bundesministerium für Familie,Senioren,Frauen und Jugend(BMFSFJ)(2007):Kinder-und Jugendhilfe.Achtes Buch Sozialgesetzbuch.

[3]Grunwald,Klaus/Thiersch,Hans(2016):Praxishandbuch Lebensweltorientierte Soziale Arbeit.Handlungszusammenhänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern.3.Auflage.Beltz.Juventa.Weinheim und München.

[4]Lambers,H.(2013):Theorien der Sozialen Arbeit.Ein Kompendium und Vergleich.Verlag Barbara Budrich.

[5]Lampert,H./Althammer,J.(2004):Lehrbuch der Sozialpolitik.Berlin 2004.

[6]Oberhauser,A/Rüsch,Chr.(1994):Wohnungspolitik für Familien.2.Aufl.Grafschaft.

[7]Raetz-Heinisch,Regina/Schroeer,Wolfgang/Wolff,Mechthild(2009):Lehrbuch Kinder-und Jugendhilfe.Grundlagen,Handlungsfelder,Strukturen und Perspektiven.JUVENTA.

[8]SGB VIII/KJHG(1991).

[9]Statistisches Bundesamt:https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 2018

[10]Thiersch,Hans(2015):Soziale Arbeit und Lebensweltorientierung.Konzepte und Kontexte.Gesammelte Aufsätze.Band 1.Beltz.Juventa.Weinheim und Basel.

[11]Thiersch,Hans(2015):Soziale Arbeit und Lebensweltorientierung.Handlungskompetenz und Arbeitsfelder.Gesammelte Aufsätze.Band 2.Beltz.Juventa.Weinheim und Basel.

[12]Wabnitz,Reinhard(2009):Grundkurs Kinder-und Jugendhilferecht für die Soziale Arbeit.2.Auflage.Reinhardt UTB.

[13]张威,2016a,《国家模式及其对社会政策和社会工作的影响分析—以中国、德国和美国为例》,《社会工作》第3期。

[14]张威,2016b,《德国家庭专业社会服务及其法律体系发展规律》,《社会工作》第4期。

张威,2017,《德国〈社会法典〉》第八部〈儿童与青少年专业工作法〉的核心精髓及其启示》,《社会政策研究》第1期。