社会性别视角下社会工作者职业倦怠状况研究

徐莎莎

一、研究背景

作为社会福利体系的传递者,作为助人服务者,社会工作者为减少个人与家庭痛苦、促进个人与社会的发展做出了重要贡献。然而长时间的付出与压力工作下,许多社会工作者都出现或轻或重的职业倦怠症状。职业倦怠使从业者缺少工作热情、觉得疲惫、心情低落,身体健康出现诸多状况;也使社会工作者在与服务对象的互动中以消极冷漠的方法工作,严重影响社会工作服务的成效和质量;职业倦怠会使从业者产生离职意愿和离职行为,这对行业和组织的发展也产生不利影响。

二、文献回顾

职业倦怠(Job burnout)这一概念,是由美国应用心理学家Freudenberger(1974)年首次提出。他认为,倦怠是一种情感性耗竭的症状,该症状最易出现在那些服务助人行业中,工作者由于长时间工作和工作强度大而感到情绪枯竭,筋疲力尽,便产生了职业倦怠。Maslach(1982)提出职业倦怠症候群包含三个维度:情绪衰竭,这也是被认为是症候群的核心,指个人情绪过度卷入助人工作,以至于能量完全被消耗,无力面对新的工作和情感处于极度疲劳状态,工作热情完全丧失;去个人化,指个体以一种冰冷、鄙视、漠不关心的态度对待自己的同事或受助者;低个人成就感,指个体对自己的工作意义和工作价值评价很低。

以往众多研究均强调并引用Maslach上述三个维度,而Maslach的另外两个重要观点,则较少被留意到,一是她认为,职业倦怠作为一种特别的工作压力,是产生于助人者和受助者之间的互动中的;二是情绪衰竭、去个人化、低成就感三者是相互影响的,当助人者出现情绪衰竭时,会以程序化工作的方式保护自己,避免自己跟他人(包括服务对象)产生个人情感的关联,表现为冷漠、不关心、厌烦甚至还有憎恶,而当他们意识到自己是一个冰冷无爱的助人者时,低个人成就感就产生了。

目前对社会工作者职业倦怠的研究主要围绕倦怠状况的有无、具体表现及影响因素三方面。李静静(2014)年以北京、上海、广州、深圳、东莞、武汉、重庆等七个城市的250名社工为样本的研究中,认为社会工作者只是出现轻度职业倦怠,而沈黎、刘林(2011)在对118名上海青少年事务社会工作者的调查中,发现青少年事务社工的职业倦怠较高。除了心理情绪反应,国外有研究指出职业倦怠程度高的社会工作者更高频率地发生头痛、肠胃疾病、呼吸道感染的身体不适(Hansung Kim,Juye Ji,and Dennis Kao,2011),国内也有研究者提到社区工作者职业倦怠在身体方面的表现有身体素质下降,易患小病,如感冒、头痛、腰颈椎问题(李瑶,2015)。

对于造成社会工作者职业倦怠的因素,沈黎(2008)综述国外学者的研究,总结有三个方面:工作因素,工作的内容、角色、薪酬;案主因素,案主的投入与态度;社工因素,社工的个人特质、教育程度。在国内的研究中对此则有不同结论。相较于本科生,如研究生学历的社工去个性化程度最严重,一线社工的情感衰竭程度最为严重,工作年限更久的工作者,更有成就感(任云霞,2013);有资历的工作者会获得更多报酬和有更多有挑战性的角色,因而他们的倦怠状况相对较轻(Bar-Zaselvisky,2003)。李静静(2014)的研究则认为婚姻状况才是重要影响因素,己婚社工的人格解体状况比未婚社工严重。国外对此则有不同观点,已婚社工因为有来自伴侣的情感支持和经济压力分担,比起单身女社工出现职业倦怠几率更低,单身男社工则未被纳入比较之列(Siefert,Jayaratne,Chess,1991),国内外不同社会文化的影响值得被讨论。缺乏社会支持对其的影响也被关注,家庭支持逐渐下降、服务对象支持状况低,机构没有提供有效的支持增加了社会工作者的职业倦怠(石亚、史天琪,2013;Liât Hamama,2012),社工的组织支持感和心理资本对其职业倦怠有较强的预测作用(陈婉,2014)。有少数文献关注到社会文化的影响,如黄文斌(2011)提出拜金主义和个人虚无感冲击社会主义核心价值观,造成的冲突诱发社会工作者职业倦怠,而社会工作文化与主流文化的碰撞则未被关注。

不少研究者在定量研究中,都将性别与职业倦怠进行了相关性分析,结论不一。其一认为性别不是影响社工职业倦怠感的变量,男女社工在对工作的满意度上没有存在显著差异(彭静,2012)。其二是认为性别因素与职业倦怠水平相关,且都是男性社工的职业倦怠得分高于女性,孙铁(2015)将其解释为男性情绪宣泄处理不够,以及生活压力远大于女性,容易出现情感衰竭;当代社会中,性别角色对男性存在着担负经济提供者的要求,这使得男性更易产生职业倦怠(Liat Kulik,2006),这类具有社会性别视角的观点,在国内的研究中还较少。

经历了职业倦怠的社会工作者,除了存在情绪衰竭、去个人化的工作手法、低个人成就感外,还会产生较强的离职意愿,发生离职行为(陆飞杰,2011)此外,还有不同的应对方式处理“倦怠状态”:无奈选择安于现状、积极寻找资源方法以中断倦怠状况(李欢,2011)。

综上所述,社会工作者职业倦怠的国内外研究中,采用定量研究方法的较多,质性研究方法较少,对职业倦怠的有无、具体表现及影响因素已有一定探索,但对情绪衰竭、去个人化、低个人成就感三者之间的相互关系则较少关注;对社会工作者的人口学因素关注很多,如年龄、资历、学历、(生理)性别,而对社会文化施加给社会工作者的影响关注不足,对父权结构在其中的责任追讨几乎隐身;有少量文献关注到性别的影响,但缺乏社会性别视角的审视,没有关注到社会性别的建构性。反思现有性别制度、父权文化在社工的职业倦怠中的影响,以及探察情绪衰竭、去个人化、低个人成就感三者之间的关联将是本文的研究重点。

三、社会性别视角

“女人不是天生的,而是后天被造成的。”波伏娃在《第二性》中如此说明女性在社会、经济身份上的建构性,这影响了之后第二波女性主义思潮对女性的生理性别(Sex)、社会性别(Gender)的思考及实践行动。社会性别(Gender)这一名词由Ann Oakley(1972)在专著《性、性别与社会》(《Sex,Gender and Society》)中提出,用以指称社会文化建构起来的性别角色、期待,及在个人社会化中的性别,明确与生理性别(指在性器官等生理特征的不同而划分出的性别)区分开,在此后成为西方诸多女性主义流派的重要分析范畴。

在第二波思潮中,由激进女性主义提出的“父权制”概念,非常系统地描述了男性对女性的系统压迫:作为一种有利于男性的社会组织形式,父权制被男性用来统治世界,并以此来取得利益(Epstein,B.and Ellis,D,1983)。马克思、社会主义女性主义承认父权制这一系统压迫的存在,但其斗争的对象不在男性,社会主义女性主义批判质疑的重点应该在男性特质上,关注于性别关系的社会建构性及交互性本质,而不是关注于男性与女性的生理基础差异以解释男性的统治,这强化了女性主义关于男性与女性关系的社会组织化的观点(Lena Dominelli,2007)。这对于审视社会文化、父权结构带来的系统压迫性具有革命性的意义,本研究也将在分析社会工作者职业倦怠的演进过程中保持这一关注。

后现代女性主义更进一步,跳出了男女两性二元对峙的批判框架,对性别气质等本质主义提出质疑——包括“女性”这一身份是否是流动的,在男权社会的话语中,富于感情、缺乏理性、养育照顾的能力、在私人领域活动被规定为女性气质特征;而理性的、秩序的、非养育功能的、在公共领域活动则是男性气质的特征(李银河,2005),而事实上,女性也可以是在公共领域活动的,而男性也可以是富于感情的。它颂扬差异,推崇微小叙事和对身份的解构;个体不仅在与其他个人互动中受到建构影响,同时也可以去影响这个互动和其他个体,这种建构性是双向的。Gatens(1996)认为女性可以创造自己的命运,女性与女性之间也存在压迫。后现代女性主义对于社会性别的流动性和建构性的观点,为审视个体的独特性及其权能提供了不同的视角。

本文选用社会性别视角作为研究视角,它不仅指涉对生理性别、社会性别的区分,在还包括在研究中觉察社会工作者的社会性别身份/意识,去探究其中父权文化对社会工作者的规训,以及在实践场域中男性逻各斯中心主义对性别气质的筛查,并保持对个体经验独特性的关注,以回应在现有研究中,对社会工作者职业倦怠背后的社会文化影响的分析不足。

四、研究方法

本文采用质性研究方法,即“以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体探究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动”(陈向明,2000)。本研究将侧重了解现有父权文化带给访谈对象怎样的影响,他们有怎样的社会性别意识;而这规训和意识对他们的服务互动又产生了怎样的影响,情绪衰竭、去个人化、低成就感之间是如何联系的。具体收集资料的方法选取半结构式的深度访谈,即在访谈前列出访谈范围及可能的问题,访谈时根据具体情况及话题发展,用适当的问题引导受访者回答。访谈范围如下:

A、自我社会性别身份/意识

B、对现有性别制度的理解

C、职业倦怠感受及过程

D、对职业倦怠的看法和理解

E、对社会工作服务互动的看法和理解

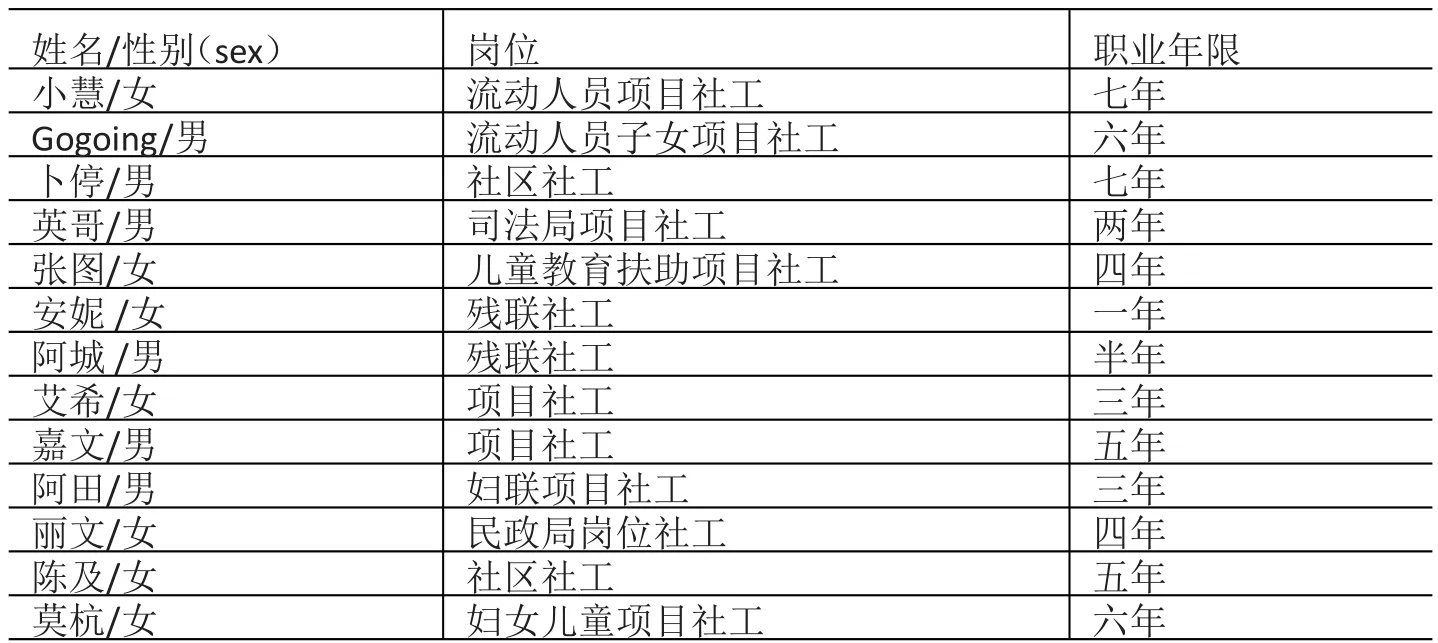

从15年11月至17年4月,笔者访谈了13位社会工作者,他们分别服务于流动人员、儿童、残障人士、妇女、社区等不同领域,工作年限从半年到七年不等,基本情况如下表:

表1 受访者基本信息

五、研究发现

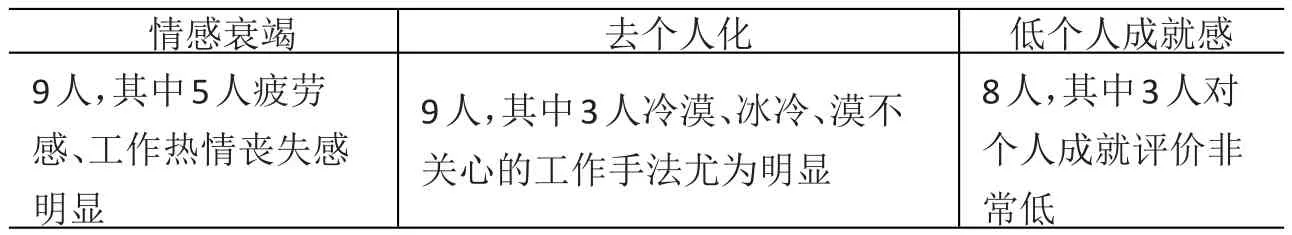

在访谈中,各位访谈对象的工作岗位与内容不同,职业倦怠程度不同,按照Maslach对职业倦怠的三维度划分,访谈对象的整体状况如表2,以下也分别在这三个维度内,探究身处现行性别制度中的社会工作者,其社会性别身份/意识与其职业倦怠的关联。

表2访谈对象职业倦怠状况

(一)情绪衰竭与社会性别

Maslach定义情绪衰竭为个人情绪过度卷入助人工作,以至于能量完全被消耗,无力面对新的工作和情感处于极度疲劳状态,工作热情完全丧失,这也是被认为是症候群的核心。在访谈过程中,笔者发现不同工作内容的社工也确实因为不同的服务对象和服务互动,耗损着自己的热情精力,而这与他们的社会性别身份/意识有相当关系。

民政局的岗位社工丽文,她的服务对象中有一批流浪乞讨人士,当他们不愿意去救助站而到民政局请求救助时,丽文会核实情况,发放小额的临时救助(10元到60元之间)。而与这一部分服务对象的互动,则耗损她热情和精力最多。

其中有相当人数的职业乞讨者,他们定期定点会上门要求救助,少则一二十,多则五六十,时间久了丽文也认识他们了,逐渐发现他们“骗救助”的情况,被骗的感觉让其很受挫,“觉得很烦”,而她常常无法拒绝这些“救助请求”,丽文讲了两次经历,来说明她的无奈。一次,丽文拒绝了一个职业乞讨者数百元的要求,他便直接下手抢夺丽文手中的钱款,这次争夺的过程让丽文大为惊骇;另一次是一名中年男性没有得到他想要的数目,他在办公室里大发脾气,双目睖睁,指着她大骂,丽文气得颤抖着不知该如何是好。

这些经历让她感觉到强烈的不安全感,原先以为的“弱势”的被救助者竟然如此强悍,甚至以武力威胁,丽文开始重新审视自己的身份。

“我很气愤,也很委屈,如果我是一个强壮的男人,他们绝对不敢从我手里抢钱,对我动手;但是我是一个女人,虽然我也不是很娇弱,但是他们看到我是一个女人,他们就敢这么嚣张啊……我不能不给(他们救助),但是给了,他们下次还是会来要,来骗。”

现行社会救助制度中的不良运行弊端由作为“女人”的丽文来承受,她感觉到难以对抗迎面而来的威胁。虽然自己“不娇弱”,但丽文也认识到社会中女人是被看作是虚弱无力的,是被定义为可以威吓可以欺负的。服务中的冲突、矛盾是确实存在的,“女人”这一社会性别让其更多地体验到恐惧、受伤,以及之后在工作中的无力感。社会工作者与服务对象的平等关系被打破,随之而来的是男性对女性的侵犯和控制。

除去社会工作者自身的社会性别身份遭受的压力,父权文化对男性权力的保护、性别制度中对社会性别角色的建制也是社会工作者的一道压力。

阿田在接受访谈时,告诉笔者他刚刚做出了离职的决定,打算转去其他机构做社工,除去薪资上的考虑,工作内容让他产生倦怠情绪,也是很重要的原因,“最近两周,我好像都不想上班,(早晨)刷牙的时候就感觉不想上班,只想好好睡觉,每天都很累”。作为一个项目社工,他主要面对妇女提供权益保护服务,而专业服务过程也让他感受到很多无奈失望。他曾经面对暴力狂怒的丈夫冲进服务中心要对妇女施暴,也曾帮妇女寻找躲避离婚的丈夫的藏身之处,他觉得自己的工作能实现的改变是很有限的。

“这种疲惫的感受跟我现在的工作内容也有一些关系吧……我觉得社会工作能够实现的改变很有限……(妇女们的)家庭问题如果能够解决,也不会找到我,到了我这儿,我也只是在情绪、心理上起到一个支持。这不会因为你一个社工说几句就解决,那些问题卡着就卡着。”

阿田在本地求学也在本地工作,而他所在的城市有着浓厚的保守文化,各个行政区域之间并不互通,而城市自上而下的改革措施常常也难以推进。他所在的村曾发生村民集体抗议,以争取自己的经济权益,“实话实说,那是没有用的”,谈起那些抗议行为,阿田这么表示。对已有体制认同、对权益被霸凌的无奈妥协,现在的阿田本身是一个保守的父权制的接受者,“我们没有办法挑战,没有这样挑战的空间。包括妇联也不是权力部门,没有执法权……现有的制度、法律对她的问题不起作用,包括那个《反家暴法》只是一些很空泛的条文。”

倚重权力遵从法律的阿田,对他的服务对象也有一些纳闷:“有些妇女真的很奇怪啊,明明知道那个男人打她,但也不走。”他分析妇女不离开施暴家庭的原因是家暴发生前缺乏经济来源,没有工作机会使得遭受暴力后没有选择空间——这是一个自由主义女性主义的观点:缺乏机会使得女性遭受性别不平等,遭受性别压迫。

激进女性主义者和马克思女性主义者对家暴问题都有更为激进/基础性(radical)的观点:前者认为解决性别压迫的根本不是在于为女性争取更多机会,而是要反抗现有的系统压迫制度——父权制,在不与男性产生任何关系的分离政策下出现的庇护中心等,也是激进女性主义在运动中的创造。庇护中心的设定,没有给阿田增加改革的信心,“庇护中心都有时限,最后妇女还是回到家庭”,现有妇女服务中已然激进的策略也让阿田失望;对此,马克思女性主义者的主张不同,肯定女性在家庭中的无薪劳动价值,同时对性别关系的建构性进行解释,质疑父权制文化中对家庭角色分工的性别划分,这可以成为更积极的斗争策略。

而阿田并未对父权文化本身产生质疑,作为一个现行性别制度的被规训者,并未试图在更深层次的权力解构层面去审视服务对象的问题;身为助人者,没有看到加诸于妇女身上的社会性别角色本身就是一重压迫,没有在对性别制度的批判中找寻到力量,没有突破困境的方法和信念,因而也无力抵抗服务工作对其热情、希望、精力的耗损。

(二)去个人化与社会性别

助人者在服务过程中遭遇了情绪衰竭,继而以一种冰冷、鄙视、漠不关心的态度对待自己的同事或受助者,工作手法上的模板简单化,Maslach将此定义为去个人化。

丽文,在之后的工作中,面对前来乞讨的人员,收起了温柔关切的笑容,多以严肃冷漠的态度对待,并减少自己与乞讨人士的直接接触,让门口的保安完成第一道筛选,符合救助要求的,由保安拿身份证进来领钱出去给要求救助者。服务过程开始由充满人性关切、温暖备至向去个人化、冷淡严肃的简单手法转变。身为民政局岗位社工的女性丽文在平衡工作完成和自身工作安全之间,寻求了外界力量——男性保安的支援,减少了可能会被看作是弱势可欺的女性气质——温柔、笑容,从而来增强自己在这一服务过程中的可控感,她寻求的并不是生理性别上的男性的援助——在这过程中并没有发生实质的力量较衡——她寻求的是作为社会性别的男性的援助,不可随意被侵犯的男性的社会地位,来帮助她这个被视为可攻击可侵犯的女性(Gender)。

丽文是一个很认同“倾听、同理、关心”的社工,她认为这对于服务对象来说很重要,谈起自己的这个应对策略,她也颇感无奈。“没办法,在那个(情境下),就只能这么对他们,不然我自己的安全都无法保证。”找不到其他协助资源的丽文,选择了这个“去个人化”的工作方法,因为在她工作的环境中,父权文化制造的这个不安困局中,只赋予了“男性”权力,只留给她了这一个妥协求助的资源。

在服务过程中,以去个人化的手法服务,反过来也会降低工作者的成就感;低成就感又将加重工作者的情绪衰竭。而社会工作中的人性互动部分被迫去除,来自父权制社会中对女性气质的驱逐,这在其他社工的故事中也有发现。

英哥,是派驻司法局的项目社工,在服务中努力想与服务对象建立情感沟通的纽带,在小组活动中想要开展有参与性、互动性、体验性的活动,让服务对象有体验有感受,期待能以此营造良好的氛围,促成改变。但是这些被英哥看重的因素,却被用人单位(司法局)领导要求全部撤掉。

“我们的领导觉得这样的活动很低级,很低级……真的很无语,我们的热身活动还没展开,就打断我们,说时间太长了。说我们设计的参与活动没有什么用,没有效果……但是一个活动连参与互动都没有,能达到什么效果?”

英哥司法局的同事和领导是“实务官僚”的实用主义者,服务对象(不管是社矫人员还是普法宣传对象)的参与、回应都是不重要的,工作者的倾听、陪伴这些感性过程都是没有意义的,在短时间达成结果,有客观的图像材料可以佐证所完成任务就可以了。高效率、理性、强竞争性等特征,对客观、实证、检验的要求,是男性气质的特征;而重视个体、情感性、与弱势无权者在一起,则是女性气质的特征。在父权社会里,女性特质被边缘化,受到压迫的不仅仅是女性,还有拥属女性特质的职业/男性。

“我们领导叫我们跟社矫对象不要说自己是社工,就说自己是司法工作人员,免得他们不怕我们……我一般在(家访)刚开始说我是司法局来的,后来熟悉一点我就会说我是社工,不是司法的。”

司法工作者,严肃、威严,不可怠慢,符合对男性的设定;社会工作者,耐心,温柔,可以亲近,符合对女性的设定。这是两者在各自的专业价值规定上的不同,也是各自想要展示给受众的形象。英哥的领导是一位生理性别的女性,但是对社会性别的男性气质有深刻的认同,英哥被要求“像一个男性”那样地去工作,他经受着男性逻各斯中心主义对性别气质的筛查。

“有段时间真的很大压力,做不下去,想要走人了,真的很累……我觉得活动这样开展挺好的,领导就老是叫你快快搞完,不用去做那些(沟通互动)……”

Maslach认为去个人化的工作手法会让助人者产生低成就感,减少价值感。英哥在不情愿之间成为了去个人化的助人者,他对自己的成就感、工作价值的怀疑更加深重,这低成就感也加重了他的疲惫、无力的情感衰竭的症状。而在英哥个人互动法则中,也有来自于社区文化、家庭文化的影响:不要跟长辈争论。他举出一个例子来说明:“我老爸也很热爱公益的,每次我做社区活动,他必然要做志愿者,有时候在现场会对我再三指点,教我怎样怎样做,哭笑不得……不能跟他讲(不满)的,会被念更多。”英哥来自于一个讲求对家庭奉献、牺牲的文化环境,隐忍自己对长辈的不满是他被教导的互动法则,这其中也可以觅见父权体制强大的统治力,社会性别要求、文化认同与人际互动教条层层叠叠相互勾连,个人在其间,缺少去欣赏自己、抵御外来打压的力量。

英哥所重视的与服务对象建立联系的价值因素,被实用主义者的领导的打压批驳,被迫启用去个人化工作方法,这也使其产生强烈的低个人成就感,作为岗位社工的他,直面社会工作文化被主流文化排斥的冲击,而社会工作者则承受着这排斥压力带来的低价值感;而在社会工作文化没有被排斥成边缘文化的工作场景中,“与服务对象建立联系”这一价值要素可以让工作者减少倦怠感受。

Gogoing是服务于外来流动人员子女的社工,作为项目点负责人,他同时统筹好几个项目,也需要向不同的单位交待文书,这对他造成了很多压力,催生了很多疲惫、烦躁的情绪,“不但要用体力,还要用脑力,感觉好像被吸干的样子…”。但他说总体看来,他的职业经历中,开心比不开心的多。作为外派的项目社工,英哥所遭遇的那种“实用要求”很少干涉到他的实务工作。

“倦怠、工作压力不会从服务对象身上来的……我不是做正经工作啦,我就是喜欢小孩,就是跟他们玩咯……偶尔会有不开心,但是跟他们玩玩,两分钟马上就好了。”

Gogoing把对服务对象的服务、跟志愿者的互动称为“玩“,他笑称在现有的社会主流话语中,这都不是“正经工作”,但他很喜欢这份不正经的工作。Gogoing刚刚接触社工服务时,以志愿者身份跟随社工去探访五保老人,在家畜粪便满地的老人家里,社工带他们一起帮老人冲地清扫,陪伴聊天,这种助人的氛围让他觉得“很有意思”,希望去营造互助的社区氛围成为了他入职社工的动机。为了达成这样的过程目标,他有很多“个人化”的工作方法。

“要潜移默化的,不能急,慢慢来……比如(发现社区里的活跃分子),不会一开始就问他/她要不要来做志愿者,而是在一些活动中让他/她慢慢习惯这个氛围,再让其他小朋友来习惯他/她,一点点来做,不然其他小孩子会觉得为什么让他/她来,好像他/她突然多了一份权力在。”

这种注重过程而不是急求结果的工作方法,与英哥所在的工作氛围截然不同,更加重视过程变化,关照人的感受、关系的权力变化,这帮助Gogoing在工作中保持了个人化的工作方法;而不是一味强求效率、任务目标,去“像一个男性”地工作。同时在他的身上也可以透视到阶层与文化的影响,Gogoing谈到他将社会工作视作“福利资源的传递者”,他也曾是福利的接受者,如今就用服务将这福利再传送出去。“我是很认同,曾经接受过帮助就要来对社区有所回馈有所服务的。”对社会工作文化的拥属、个人化工作手法的保持,帮助他排解自己的疲倦情绪而不至于衰竭,并一直能保持与服务对象联结,而这一服务效果也增进了他的个人成就感。

(三)个人成就感与社会性别

Maslach将低个人成就感定义为,在经历了情绪衰竭、去个人化后,个体对自己是否是一个合格的助人者产生怀疑,觉得自己的工作所产生的效果和意义很少,成就感减低。

在前述的经历了情绪衰竭和去个人化的社工,对自己的工作价值评价都很低。“其实我真的改变是很有限的”(阿田),“这些没有在真的帮到需要的人”(丽文),“我觉得我不是在做社工”(英哥),主张参与性、情感性等女性气质方法的Gogoing则说“在我来说,意义跟价值是不会怀疑的”,而另一个有着社会性别意识的社工小慧说“我真的有看到服务对象的改变”。

小慧做过岗位社工、项目社工,在她六七年的服务时间里,也曾有过对自己的服务效果产生怀疑的时候。早年服务的少女案主,意外怀孕后由男友家长带去做人流,之后回到老家就失联中断专业关系了。小慧得知案主未被良好照顾后,一直心存遗憾,无法释怀,觉得当初的服务未能尽最大可能帮助案主,在数年的反思审视中,案主身上的多重身份也被看得愈发清晰。

“我的同事讲,她会这样被男友家人对待很正常,这个社会中很正常,我听了更加难受,这正常吗?……她不仅是一个少女,还是一个离开家乡的外来人员子女,也是一个被家暴缺乏关爱的孩子。”

案主不仅是一个生理性别的少女,在父权话语体系中是一个不值得被尊重、缺乏权力、弱势的女性身份,关注到案主的被阶级、性别、权力捆绑了的身份,了解到其在权力结构中的弱势地位,小慧愈发觉得自己当时在认识案主的性别身份这点上做的不够,对自己有很多自责。“我常常想,如果当初怎样,可能又会怎样…其实这都没有如果。”

在之后的服务中,小慧面对自己的服务对象,尤其是女性服务对象,会积极关注到她们在社会性别制度中的位置,并试图让服务对象对自己的社会性别身份有觉察。小慧说,在这个社会中,女生会更容易被伤害,生理上的和社会上的。

“这个事情让我在之后,尤其是面对女工、学生时特别注意……她们有时候并不能看得很清,那(我提醒她们)当你在做这个决定的时候,要谨慎,做了决定后,你能不能承担这个后果。”

认识到服务对象在性别权力结构中的弱势位置,让小慧对自己的工作效果有了更清晰的期待,“我不能带给他们迅速的改变,不可能马上发生……”,但对于陪伴、同行的肯定让她增加对自己服务价值的肯定,从个案到小组再发展到社区实务中,持续接收到服务对象对其的回应和认可,她对自己的工作价值抱有信心。“我真的有看到服务对象的改变……至少有我的服务,他们不会变得更差。”对工作价值的肯定,使得小慧的个人成就感并未下降,这也帮助其缓解了情感倦怠。

在访谈中还发现,作为一个社会中的人,社会工作者的社会性别身份会影响到其如何评价自己的工作价值,当个人在现有性别制度中遭受否定时,这也影响其加重低个人成就感,使其不足以支撑在助人服务中的情感付出,而陷入更深的倦怠感受中。

张图是一个儿童教育扶助项目的社工,她的项目是由基金会募资的,只需要向基金会进行工作交待,这让她的文书压力比其他“政府发工资”的社工小一些。但张图已经有很长一段时间陷在倦怠情绪中,同工财务混乱及性骚扰的反伦理行为让她感觉失望,而难以逃离的束缚感,让她在痛苦、郁闷的情绪中裹挟愈来愈深。

“本来我以为他们是有公益心的,但我现在严重怀疑他们自肥腰包……某人还性骚扰以前的同事,恶心……干得太不开心了。本来打定主意走,但是目前没有我觉得更好的平台……而且我现在年龄,正是生育期,我也会担心再去换工作别人会不会要。”

张图89年生人,目前单身,在主流话语里这是“正该生孩子的时候”,被周围人归类为“剩女”一族。

“虽然我父母还没怎么说,但是姨妈姑妈一直跟我絮叨,给我介绍相亲,有时看到相亲对象的情况我都无语……真的很累我不想去相亲了,我知道我妈心里也希望我早点结婚。有时候我也在想,要不要就找个人凑合结了,但是…真的是不合适啊。”

一直被要求速战速决相亲结婚的她,被迫迎战性别制度施加的压力,从亲戚谈论相亲对象的匹配条件上可以感受到他们对自己价值的否定,每一次相亲对她也是一次新的贬损。学历、职业、收入等身份不被承认,自己只剩下29岁女性这一生理性别,这个父权性别制度中女性唯一被承认合法性的身份。

目视到自己作为女性,在这社会结构中被限定的角色,张图对个人价值的评价也日益耗损,对工作环境的不满驱使她想离开,但她觉得自己并不能就这么离开:“我在这个机构里的权力阶位还比较高,跟老板的话事权差不多,毕竟资历有这么老了;工资待遇也能够满足我的经济需求,如果换一个工作,也许工资没这么高,我的生活质量会下降;还有呢,我这个机构的理事都是我们这儿圈内的大佬,我离职出走可能会得罪他们,想再换个地方未必容易。”张图对自己所在的“结点”有很多觉知,她在性别制度里的边缘身份、在行业体系里的话事权力、中产的社会经济地位给她施加了不同向度不同力度的拉力,困在这交错的控制结点里,她对自己的工作、生活都十分失望,“老板是SB,我还给SB工作,我也是个SB”,重重叠叠的身份于她而言不是支持,反而是限制她获取支持的壁垒。

父权制文化中,女性被定义为家庭性的、养育功能的角色,在公共领域的参与权利并不是天然的。虽然现在大部分社会不会明文禁止女性参与公共事务,但父权制文化中这一性别规定,借助着男性权力的系统压迫成为人人心中的暗语。女性或许可以获得工作、教育的机会,但是绝不能不履行成为男性伴侣、成为母亲的义务。

关于生育福利与求职的担忧,项目社工艾希也有相似表达:“我觉得每天的(行政)工作很没有意义,浪费时间,我想去做能有正能量有成果的工作。但是我现在去找工作,这个年龄,既不是二十四五,也不是三十好几,正是结婚生孩子的年龄,很尴尬……”

艾希已经结婚,但还未生育,她担心新的工作单位会因其即将享受生育福利而拒绝。艾希与丈夫都是该城市的外来从业者,比起本地的同事,对福利资源的依赖更深。职业女性的生育福利涉及到国家福利与女性独立自主的关系,Walby也曾论述国家福利回应对女性的福利责任,会使私人父权制转向公共父权制,而从此会导致男性丧失在家庭和工作场所中的权力,对女性福利责任的回避,可以保证男性对女性的权力控制(Lena Dominelli,2007)。在父权文化的福利制度之下,是要继续一份觉得没有意义的工作承受低价值感还是去从事能实现自我价值的工作,对于艾希并不是可以自由选择的。

艾希在工作中找不到价值感,认为自己所做的工作大多都是琐碎的事务,“有意思的工作”多是男性同事在做。艾希的男性同事嘉文,也遭受到了文书压力的攻击,让其产生了一些逃避厌倦的情绪,“不想上班不想工作,就想要不要装病请假算了……下班的时候感觉特别累”,也出现了冷漠、应付的去个人化工作方法,但还能从工作中找寻到价值感,“可能A你不喜欢做,B是你喜欢做的”,比如项目实施、实务调研、相关政策制定,“好像这些重要的工作也确实是多交给男人在做……女人,做的好像是事务性的比较多吧。男人确实做得工作多一些,包括喝酒的时候也是你上啊。”男性被认为是有担当的、有能力的,基于社会性别角色划分而带来的资源分配不同,也缔造了权力结构的不同,个人的成就感、价值体验也全然不同。

身为男性的卜停也明确觉察到社会文化对他的影响,“去参加老乡会时,人家都是大老板,跟我们这些拿工资的很不一样,你跟他讲什么社会服务?......走出社工这个圈子,在外面的社会都是看经济效益的。”这让他一度对自己的工作意义产生怀疑,有过两次离职的计划。社会工作者同社会中的其他人一样,首先是以一个社会中的人在参与社会,在历经父权制文化的种种要求和限制,携带着衰竭、倦怠的感受,竭尽全力在性别权力结构中谋得意义的生存空间。

六、结 论

本研究发现,社会工作者的职业倦怠症状相互关联。投入精力、热情、情感的社会工作者,在不断地付出乃至透支自己的热量后,会体验到沉重、疲惫、烦躁的情绪;然后启用去个人化的工作手法,冷漠冷淡对待服务对象或同工,以减少自己的情感消耗或保护自己免遭伤害;而与服务对象不再充分互动,切断了“生命影响生命”这一联结,这会让工作者看不到自己的工作成效,进而产生强烈的低个人成就感;对工作价值评价低,个人成就感下降又会加重助人者情感衰竭,职业倦怠症状会不断循环进而加重。同时也发现,在不被主流文化贬抑的工作环境中,以“重视个体、情感性”的女性气质的个人化方法,能帮助排解倦怠情绪;目视到服务对象在性别权力结构中的弱势位置,陪伴服务对象去觉察性别制度的压力,能使得工作者对改变的发生有更明确期待,也使其对自己的工作价值有更高评价。

关于社会工作者所受到的性别文化影响,本研究还发现父权制结构钳制着个体的社会性别身份/意识,而这压迫感加重了社会工作者在工作中的倦怠感受。

第一,父权制文化的全面规训:使得工作者对主流社会性别规定的反思缺位,无法对服务对象的处境进行结构化分析,不能识别出性别压迫的非正当性和复杂性,这影响到了社会工作者对工作过程的诠释理解,使得工作者在服务过程中感受深深的无力感;

第二、男性逻各斯中心主义下对性别气质的筛查:对女性气质的拒斥,对男性气质的鼓吹,在与重视人性关怀、重视差异的社会工作者抢占意识认同,损耗其情感能量,并贬损其工作价值感,使其工作成就感降低;

第三、性别权力结构的系统压迫:工作者在感受倦怠后,无法从性别权力结构中获得协助资源,“去个人化”成为应对困局的消极抵抗;工作者自身的社会性别身份也使其承受来自性别制度的压迫,阻碍工作者从自身的社会支持网络中获取补给力量,而裹挟进情绪耗竭的更深泥沼。

社会性别视角审视下的社会工作者职业倦怠状况,是被性别制度规训下相互咬合的闭环。笔者看到的不是成片成堆的伤痕累累的社工,而是在努力对抗父权文化结构层层束缚、处处教化的社工,即使自身已是庞大父权结构中被限定的一个结点,受到性别、阶级、文化等方力量的拉扯,还抱着助人的理想,在服务互动中去投入付出自己的情感、精力、热情。助人者的职业倦怠不是简单产生于与案主的互动中,更是产生于父权结构中各个结点之间,社会性别规定在催生和放大助人者的倦怠感受。

[1]陈婉,2014,《心理资本、组织支持感对社会工作者职业倦怠的影响研究》,广州:广州医科大学硕士学位论文。

[2]黄文斌,2011,《上海市浦东新区社会工作者职业倦怠研究》,上海:华东理工大学硕士学位论文。

[3]李欢,2011,《实务社会工作者职业倦怠研究——以深圳为例》,武汉:华中师范大学硕士学位论文。

[4]李静静,2014,《社会工作者职业倦怠评量、因素鉴别与干预策略研究》,武汉:华中师范大学硕士学位论文。

[5]李蓉,2014,《专业社会工作者职业困境研究》,济南:山东大学硕士学位论文。

[6]李瑶,2015,社区工作者职业倦怠表现与原因研究,兰州:兰州大学硕士学位论文。

[7]李银河,2005,《女性主义》,济南:山东人民出版社。

[8]陆飞杰,2016,《社会工作者职业倦怠状况的调查与分析——以上海为例》,《社会工作与管理》第2期。

[9]彭静,2012,《社会工作者职业倦怠现象的社会工作介入》,郑州:郑州大学硕士学位论文。

[10]任云霞,2013,《社会工作者的职业倦怠状况的调查——以深圳社工为例》,《北京科技大学学报(社会科学版)》第2期。

[11]沈黎,2008,《社会工作者的职业倦怠:国际研究与经验启示》,《上海青年管理干部学院学报》第2期。

[12]沈黎、刘林、刘斌志,2011,《社会工作者的职业倦怠与组织承诺状况研究——以上海青少年事务社会工作者为例》,《青年探索》第3期。

[13]石亚、史天琪,2013,社会支持视角下社会工作者职业倦怠研究,《社科纵横(新理论版)》第一期。

[14]孙铁,2015,《西安市一线社会工作者职业倦怠研究》,西安:西北大学硕士学位论文。

[15][法]西蒙·波伏娃,2009,《第二性》,舒小菲译,北京:西苑出版社。

[16]颜彦洋,2012,《社会工作者的职业倦怠研究综述》,《经济与社会发展》第12期。

[17]Ann Oakley,2015,Sex,Gender and Society,Oxon:Ashgate Publishing。

[18]Bar-Zaselvisky,T,2003,The link between seniority and dimensions of job satisfaction:A meta-analysis,Tel Aviv University,Israel。

[19]Christina Maslach,2003 ,Burnout:The Cost of Caring,Los Altos:ISHK。

[20]Epstein,B.and Ellis,D,1983,The Pro-Family Left in the US:Two Comments,Feminist Review,Vol.14。

[21]Freudenberger,H.J.,1974,Staff Burnout,Journal of Social Issues,VOL.30。

[22]Hamama,Liat,2012,Burnout in Social Workers Treating Children as Related to DemographicCharacteristics,Work Environment,and Social Support,Social Work Research,Vol.6。

[23]Kim H、Ji J、Kao D,2011,Burnout and Physical Health among Social Workers:A Three-YearLongitudinal Study,Social Work[serial online],No.07。

[24]Lena Dominelli,2007,《女性主义社会工作——理论与实务》,王瑞鸿、张宇莲、李太斌译,上海:华东理工大学出版社。

[25]Liat Kulik,2006,Burnout among volunteers in the social services:the impact of gender andemployment status,Journal of community psychology,vol.34,No.5,541-561

[26]Moira Gatens,1996,Imaginary Bodies:Ethics,Power and Corporality,Lonton:Routledge。

[27]Shulamith Firestone,2003,The Dialectic of Sex:The Case for Feminist Revolution,New York:Farrar,Straus and Giroux。

[28]Siefert,K、Jayaratne,S,1991,Job satisfaction,bumout and tumover in health care socialworkers,Health&Social Work,Vol.16。