致密砂岩储层渗吸稳定时间影响因素研究

周德胜,李 鸣,师煜涵,邹 易,刘 顺

(1.西安石油大学,陕西 西安 710065;2.西部低渗特低渗油田开发与治理教育部工程研究中心,陕西 西安 710065)

0 引 言

区别于传统的快速返排,大多数致密砂岩储层单井压裂后,通过闷井产生流体渗吸置换,可大幅提高原油采收率,闷井时间是压裂返排制度优化的一个至关重要的参数,分析研究致密砂岩储层岩心渗吸稳定时间有助于加深对压裂后闷井时间的认知,对提高单井产量有十分重要的意义。目前,大多研究主要集中于渗吸置换率影响因素的分析[1-13],郭刚[14]实验研究了渗透率、原油黏度等对自发渗吸效率的影响,探索了影响压裂液油水置换的关键因素;彭昱强[15]针对中国露头砂岩,研究了渗透率对盐水自发渗吸规律和采收率的影响,并对比了不同渗吸数学模型的预测结果;Zhou[16]基于质量法渗吸实验研究了矿化度对渗吸的影响规律;李洪[17]、沈安琪[18]、苏煜彬[19]通过室内渗吸实验,研究了表面活性剂对渗吸驱油效率的影响,分析了自发渗吸机理;杨元明[20]引入窜流指数用以描述单位渗吸压差下基质-裂缝渗吸量,建立了窜流指数与产量、压力关系式,但鲜有文献对渗吸稳定时间影响因素进行系统的探究。因此,基于对长庆油田延长组致密砂岩储层岩心自发渗吸实验分析统计,研究了渗透率、矿化度、模拟油黏度、界面张力对渗吸稳定时间的影响。

1 实验材料及步骤

1.1 实验设备及材料

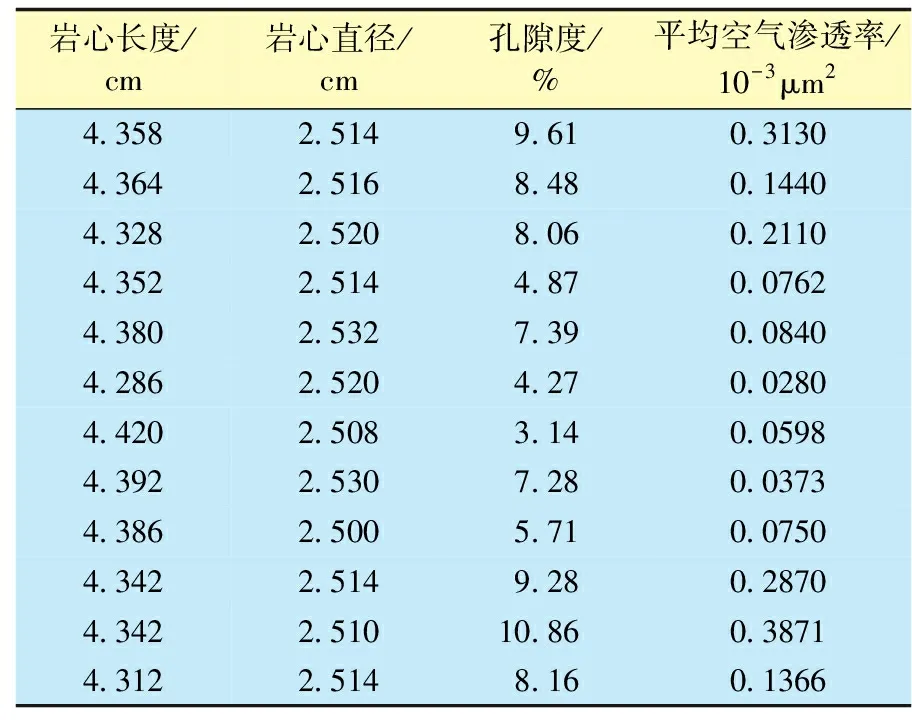

实验设备:梅特勒高精度天平(万分之一)、TX500D系列旋转滴超低界面张力仪。实验用油:优质煤油,室温下黏度为1.87 mPa·s;原油,室温下黏度为5.26 mPa·s;原油与煤油以1∶2体积比配制成模拟油,模拟油室温下黏度为3.23 mPa·s。实验用水:蒸馏水,界面张力为10.7 mN/m,矿化度分别为15 000、25 000、45 000 mg/L的盐水。实验用化学试剂:质量分数为0.15%的ZQ表面活性剂溶液,界面张力为0.04 mN/m;质量分数为0.30%的ZQ表面活性剂溶液,界面张力为0.023 mN/m。实验岩心:长庆油田延长组长7致密砂岩储层岩心12块,岩心物性参数见表1。

1.2 实验步骤

实验步骤主要包括:①标准天然岩心经过洗油、清洗、烘干至恒重,记录岩心干重,并测孔隙度、渗透率等参数;②用矿化度为25 000 mg/L的地层水饱和岩心,用煤油(模拟油或原油)驱替饱和岩心,再将饱和好的岩心取出放入煤油(模拟油或原油)中老化待用;③将浸没在煤油(模拟油或原油)中的岩心取出,擦去表面浮油,利用质量法进行岩心自发渗吸实验,电脑采集系统实时记录电子天平读数;④重复步骤②和③。

表1 岩心的基本物性参数

2 影响因素分析

由于天然岩心属性参数存在差异性,很难找到各参数相近的一组岩心进行对比分析,同时,洗油对致密砂岩储层润湿相影响很小。因此,采用同一岩心,基于单一控制变量法,重复洗油,研究不同参数对渗吸稳定时间的影响。

2.1 渗透率

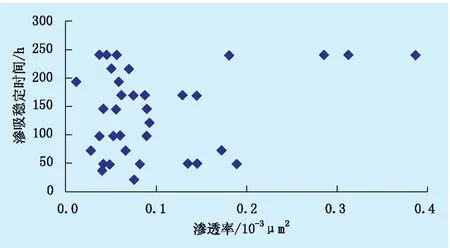

研究渗透率对渗吸稳定时间的影响时,除了表1中的12块岩心外,还统计了同一区块另外16块岩心的渗吸数据,岩心渗透率为0.011 5×10-3~0.387 1×10-3μm2,平均为0.098 0×10-3μm2,孔隙度为2.00%~10.86%,平均为5.92%。

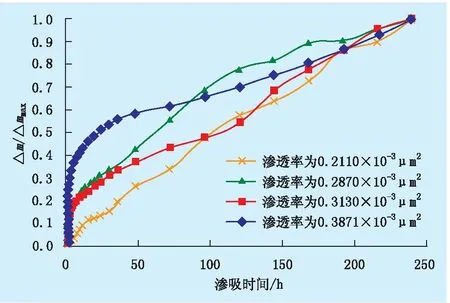

图1为渗透率与渗吸稳定时间的关系。由图1可知,渗吸稳定时间与渗透率成“V”字型关系,储层渗透率小于0.2×10-3μm2时,渗吸稳定时间随渗透率增大而减小,当储层渗透率大于0.2×10-3μm2时,岩心渗吸始终未达到稳定状态。图2为渗透率大于0.2×10-3μm2的4块岩心质量法归一化质量差与渗吸时间关系曲线。其中,质量法归一化质量差的定义为:

(1)

式中:m0为岩心未开始渗吸时的质量,g;mt为t时刻的岩心质量,g;m终为渗吸结束时的岩心质量,g;Δm为岩心t时刻与未开始渗吸时的质量差,g;Δmmax为岩心渗吸结束时与未开始渗吸时的质量差,g。

图1 渗透率与渗吸稳定时间关系

图2 渗吸时间与归一化质量差的关系

由图2可知:随着渗吸进行,渗吸速率(图2中曲线的斜率)变化不大,一直以某个速率渗吸,始终未达到稳定状态。当渗透率小于0.2×10-3μm2时,孔喉半径相对较小,毛管力作用较强,油水渗吸置换动力也相对较强,但渗吸排油的阻力较大,油水流动得非常缓慢,渗透率越小,阻力越大,进而导致了渗吸稳定时间较长;当渗透率大于0.2×10-3μm2时,渗透率越大,孔喉半径越大,油水流动的阻力减小,但毛管力作用减弱,油水渗吸置换动力不足,渗吸实验过程中岩心质量的变化不仅是由渗吸引起的,更多的是油水之间通过扩散及分异作用交换的结果,进而导致了渗吸稳定时间增长。

2.2 矿化度

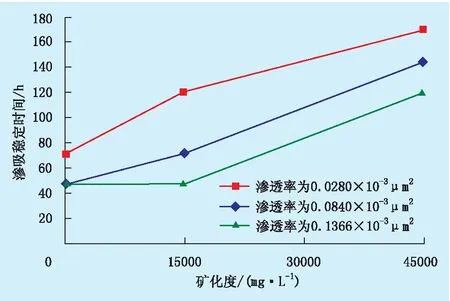

图3为不同渗透率岩心置换液矿化度与渗吸稳定时间的关系曲线。由图3可知:渗透率为0.028 0×10-3μm2的岩心,蒸馏水渗吸稳定时间为72 h,当置换液矿化度为15 000 mg/L时,渗吸稳定时间增至120 h,是蒸馏水渗吸置换稳定时间的1.67倍,当置换液矿化度为45 000 mg/L时,渗吸稳定时间增至168 h,是蒸馏水渗吸置换稳定时间的2.33倍;渗透率为0.084 0×10-3μm2的岩心,蒸馏水渗吸稳定时间为48 h,当置换液的矿化度为15 000 mg/L时,渗吸稳定时间增至72 h,是蒸馏水渗吸置换稳定时间的1.50倍,置换液的矿化度为45 000 mg/L时,渗吸稳定时间增至144 h,是蒸馏水渗吸置换稳定时间的3.00倍;渗透率为0.136 6×10-3μm2的岩心,蒸馏水渗吸稳定时间为48 h,当置换液矿化度为15 000 mg/L时,渗吸稳定时间仍为48 h,基本无影响,当置换液矿化度为45 000 mg/L时,渗吸稳定时间增至124 h,是蒸馏水渗吸置换稳定时间的2.50倍。

图3 矿化度与渗吸稳定时间关系

置换液矿化度越大,所需渗吸稳定时间越长。矿化度影响渗吸主要是通过渗透压作用,由于岩心内外盐浓度差异产生的压差驱使水相由低矿化度区域流向高矿化度区域,置换液盐浓度越高,对渗吸效果负作用越强,越不利于渗吸的发生。

2.3 模拟油黏度

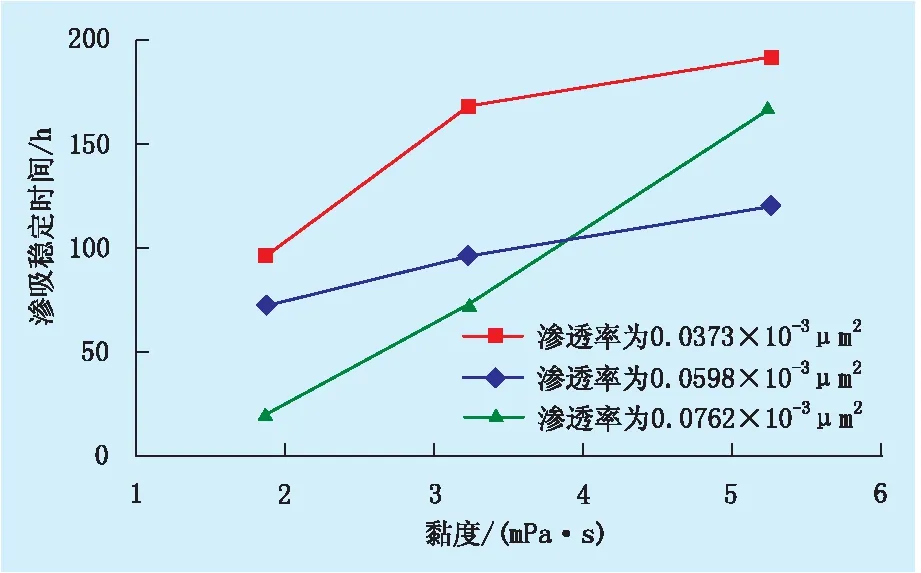

图4为不同模拟油黏度与渗吸稳定时间的关系曲线。由图4可知:渗透率为0.037 3×10-3μm2的岩心,模拟油黏度为1.87 mPa·s时,渗吸稳定时间为96 h,当模拟油黏度增至3.23 mPa·s时,渗吸稳定时间增至168 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时渗吸稳定时间的1.75倍,继续增加模拟油黏度至5.26 mPa·s时,渗吸稳定时间达到192 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时稳定时间的2.0倍;渗透率为0.059 8×10-3μm2的岩心,模拟油黏度为1.87 mPa·s时,渗吸稳定时间为72 h,当岩心内模拟油黏度增至3.23 mPa·s时,渗吸稳定时间增至96 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时渗吸稳定时间的1.33倍,继续增加岩心内模拟油黏度至5.26 mPa·s时,渗吸稳定时间达到120 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时渗吸稳定时间的1.67倍;渗透率为0.076 2×10-3μm2的岩心,模拟油黏度为1.87 mPa·s时,渗吸稳定时间为20 h,当岩心内模拟油黏度增至3.23 mPa·s时,渗吸稳定时间增至72 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时渗吸稳定时间的3.60倍,继续增加岩心内模拟油黏度至5.26 mPa·s时,渗吸稳定时间达到168 h,是模拟油黏度为1.87 mPa·s时渗吸稳定时间的8.40倍,渗吸稳定时间相差较大。

图4 模拟油黏度与渗吸稳定时间关系

饱和模拟油黏度越大,所需渗吸稳定时间越长。分析可知,模拟油黏度越大,流体流动性越差,越不利于渗吸置换的发生,达到渗吸平衡状态所需的渗吸稳定时间越长。

2.4 界面张力

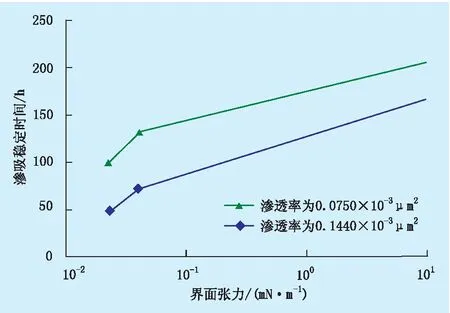

图5为不同界面张力与渗吸稳定时间的关系曲线。由图5可知:渗透率为0.075×10-3μm2的岩心在蒸馏水中的渗吸稳定时间为206 h,当置换液变为质量分数为0.15%的ZQ表面活性剂溶液时,渗吸稳定时间变为132 h,比在蒸馏水中稳定时间缩短了36%,当置换液变为质量分数为0.30%的ZQ表面活性剂溶液时,渗吸稳定时间降至102 h,比在蒸馏水中稳定时间缩短了50%;渗透率为0.144×10-3μm2的岩心在蒸馏水中的渗吸稳定时间为168 h,当置换液变为质量分数为0.15%的ZQ表面活性剂溶液时,渗吸稳定时间变为72 h,比在蒸馏水中稳定时间缩短了57%,当置换液变为质量分数为0.30%的ZQ表面活性剂溶液时,渗吸稳定时间降至48 h,比在蒸馏水中稳定时间缩短了71%。

图5 界面张力与渗吸稳定时间关系

界面张力越小,渗吸稳定时间越短,降低界面张力减弱了毛管力作用强度,极大地改善了流体的流动性,更有利于渗吸排油,使渗吸稳定时间得以缩短。

3 主控因素分析

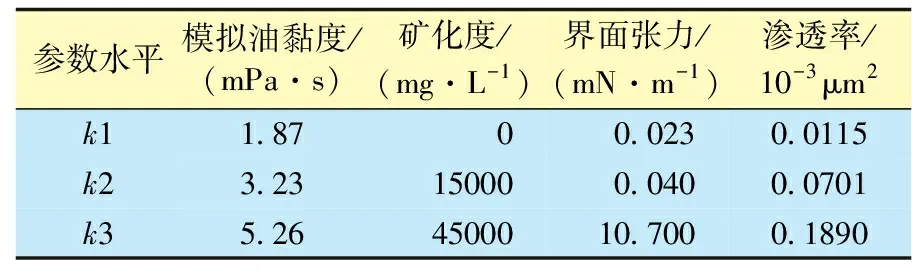

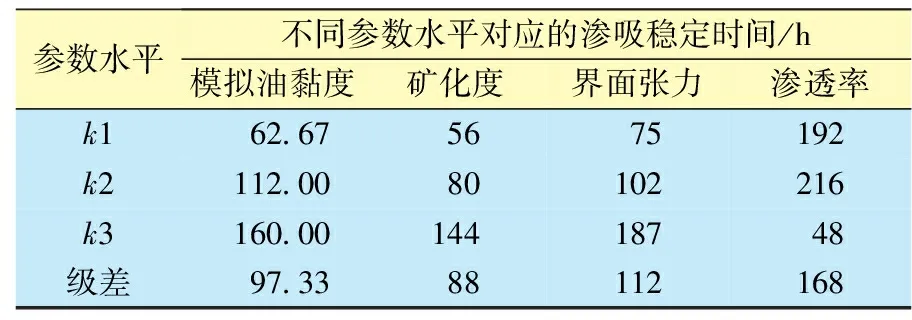

基于影响因素分析,统计计算了各参数影响水平及级差。表2为各参数的参数水平,表3为各参数水平对应的渗吸稳定时间。

表2 影响渗吸的主要因素及水平

表3 影响渗吸采收率的关键因素分析

表3中极差表示在该因素下渗吸稳定时间的变化程度,谁的变化程度大,谁就是主控因素,各参数对渗吸稳定时间的影响程度所占比例排序从大到小依次为渗透率(36%)、界面张力(24%)、原油黏度(21%)、矿化度(19%)。可见,渗透率是影响渗吸稳定时间的主控因素,渗透率在一定程度上可反映岩心内部孔喉结构特征,渗透率越低,孔喉连通性越差,渗吸排油的阻力越大,闷井时间越长;除储层渗透率外其他3个因素是可控因素。可基于渗吸稳定时间与渗透率关系曲线确定某一特定储层最优闷井时间,一方面能结合界面张力、矿化度、模拟油黏度数值对最优闷井时间进行校正,另一方面,也可通过添加表面活性剂、降低压裂液的矿化度或者增温降黏来缩短单井闷井时间。

4 结 论

(1) 渗吸稳定时间与渗透率成“V”字型关系。渗透率小于0.2×10-3μm2时,渗吸稳定时间随渗透率增大而减小,渗透率大于0.2×10-3μm2时,岩心由于孔喉结构的影响始终未能达到渗吸稳定状态。

(2) 置换液矿化度越高,由于盐浓度差的影响,渗吸稳定时间越长;饱和模拟油黏度越高,越不利于流体渗吸置换,渗吸稳定时间越长;置换液与饱和模拟油界面张力越小,渗吸稳定时间越短。

(3) 影响渗吸稳定时间因素排序从大到小依次为渗透率、界面张力、原油黏度、矿化度。

[1] MAKHANOV K,DEHGHANPOUR H,KURU E.An experimental study of spontaneous imbibition in Horn River Shales[C]// Society of Petroleum Engineers.SPE Canadian Unconventional Resources conference held in calgary.Canada:Alverta,2012:45-47.

[2] 韦青,李治平,王香增,等.裂缝性致密砂岩储层渗吸机理及影响因素——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8储层为例[J].油气地质与采收率,2016,23(4):102-107.

[3] 濮御,王秀宇,濮玲.致密储层静态渗吸实验[J].大庆石油地质与开发,2016,35(6):159-163.

[4] 李帅,丁云宏,孟迪,等.考虑渗吸和驱替的致密油藏体积改造实验及多尺度模拟[J].石油钻采工艺,2016,38(5):678-683.

[5] TAYFUN Babadagli,IRAJ Ershaghi.Imbibition assisted two-phase flow in natural fractures[C]// Society of Petroleum Engineers.Western regional meeting.California:Bakersfield,1992:63-67.

[6] SHABIR Al-Lawati,PDO Oman,SAAD Saleh.Oil recovery in fractured oil reservoirs by low IFT imbibition process[C]// Society of Petroleum Engineers.SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Denver.USA:Colorado,1996:6-9.

[7] AKBARABADI M,SARAJI S,PIRI M,et al.Spontaneous imbibition of fracturing fluid and oil in mudrock[C]// Unconventional Resources Technology Conference.Unconventional resources technology conference held in San Antonio.USA:Texas,2015:26-29.

[8] 王家禄,刘玉章,陈茂谦,等.低渗透油藏裂缝动态渗吸机理实验研究[J].石油勘探与开发,2009,36(1):86-90.

[9] 李士奎,刘卫东,张海琴,等.低渗透油藏自发渗吸驱油实验研究[J].石油学报,2007,28(2):109-112.

[10] 魏铭江.裂缝性油藏基质岩心自然渗吸实验研究[D].四川:西南石油大学,2015.

[11] 崔鹏兴,刘双双,党海龙.低渗透油藏渗吸作用及其影响因素研究[J].非常规油气,2017,4(1):88-93.

[12] 王敬,刘慧卿,刘月田,等.裂缝性油藏渗吸采油机理数值模拟[J].石油勘探与开发,2017,44(5):1-10.

[13] 谷潇雨,蒲春生,黄海,等.渗透率对致密砂岩储集层渗吸采油的微观影响机制[J].石油勘探与开发,2017,44(6):1-7.

[14] 郭钢,薛小佳,李楷,等.压裂液存留液对致密油储层渗吸替油效果的影响[J].钻井液与完井液,2016,33(6):121-126.

[15] 彭昱强,何顺利,郭尚平,等.岩心渗透率对亲水砂岩渗吸的影响[J].大庆石油学院学报,2010,34(4):51-56.

[16] ZHOU Z,ABASS H,LI X,et al.Mechanisms of imbibition during hydraulic fracturing in shale formations[J].Journal of Petroleum Science and Engineering,2016,141:125-132.

[17] 李洪,李治平,王香增,等.表面活性剂对低渗透油藏渗吸敏感因素的影响[J].石油钻探技术,2016,44(5):100-103.

[18] 沈安琪,刘义坤,邱晓惠,等.表面活性剂提高致密油藏渗吸采收率研究[J].油田化学,2016,33(4):696-699.

[19] 苏煜彬,林冠宇,韩悦,等.表面活性剂对致密砂岩储层自发渗吸驱油的影响[J].断块油气田,2017,24(5):691-694.

[20] 杨元明,李治平,赖枫鹏,等.低渗透裂缝性油藏水驱油渗吸窜流指数研究[J].科学技术与工程,2014,14(26):37-40.