海上高含水期油田细分层系技术界限研究

邓景夫,李云鹏,贾晓飞,张国浩,王公昌

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引 言

渤海SZ油田是典型的多层合采油田,发育三角洲前缘沉积,储层平均孔隙度为32%,平均渗透率为2 000×10-3μm2,为高孔、高渗储层。历经20余年注水开发,含水已接近80%,进入高含水开发阶段。2009年开始实施整体加密调整,采用“油井排加密油井,水井排加密水井”的调整模式,井网形式由反九点井网转变为行列注采井网。通过调整,油田平面矛盾得到大幅改善,但加密后,油田高含水期层间矛盾变得尤为突出,表现为各油层储量动用程度差异大、各层采出程度差异大、油藏采收率低等特点。原有的层系组合方式已不能适应高含水期提高采收率的要求。因此,开展高含水期层系组合优化具有重要意义。传统意义上的开发层系划分一般通过沉积特点和渗透率等静态因素进行细分,这在低含水期起到有效作用,但在高含水期,除物性差异外,纵向各层的含水、压力等动态因素的差异越来越大,使层系划分受到的干扰进一步加剧,原有细分方法适应性降低,有必要进行高含水期细分层系方法研究[1-5]。

1 干扰系数变化规律及定量表征

1.1 层间干扰变化规律

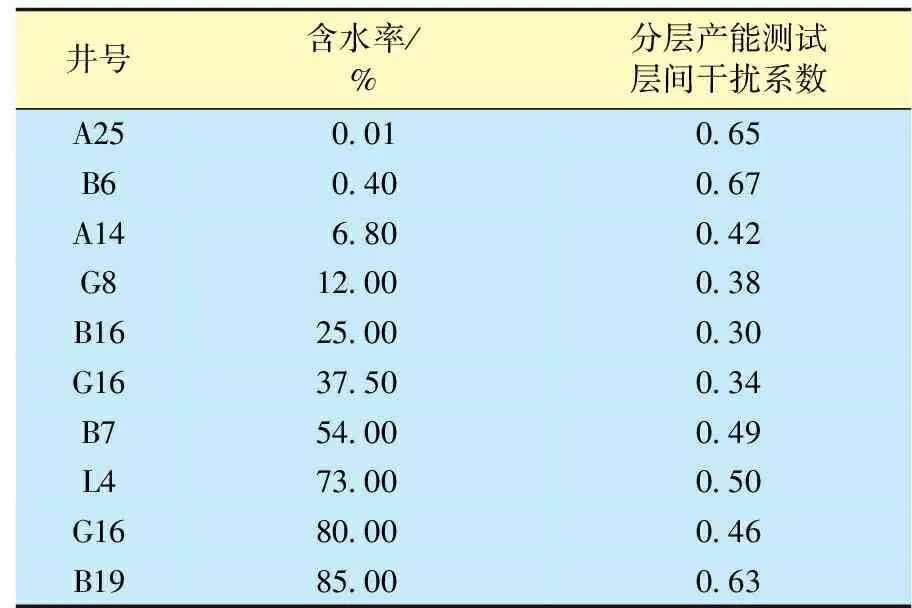

截至目前,SZ油田共10口井进行分层产能测试,统计10口井的含水率与干扰系数变化规律(表1)可知,当含水小于20%时,干扰系数随着含水的上升而减小;当含水大于20%时,干扰系数随着含水的上升而增加。分析原因为:当含水小于20%时,油田开发为弹性不稳定过程,驱动类型主要为流体和岩石的弹性能释放,高渗层动用的同时,中、低渗层逐步得到动用,导致层间干扰系数逐渐变小;当含水率大于20%时,油田开发是注水过程,驱动类型主要受注入水的驱动,高渗层水突破后渗流阻力急剧减小,含水急剧上升,中、低渗层动用情况越来越差,层间干扰加剧。层间干扰是一个随着油田开发而变化的参数,在充分考虑引起层间干扰的动静态因素的基础上,将层间干扰系数的内涵加以深化,将其定义为层间动态干扰。

表1 SZ油田分层产能测试层间干扰系数统计

1.2 层间干扰定量表征

假设无限大、水平、均质、等厚圆形地层定压边界油藏中心一口定向井,各小层的泄油半径、井筒半径和表皮系数均相同,结合干扰系数定义,可以推导得到利用合采生产资料动态反演层间干扰系数的计算公式[6-7]:

(1)

式中:αo为层间干扰系数;Q为多层合采时的单井日产油量,m3/d;Rev为定向井泄油半径,m;Rwe为定向井井筒半径,m;S为表皮因子;pe为地层压力,MPa;pw为井底流压,MPa;Ki为第i层渗透率,μm2;hi为第i层厚度,m;Kroi(fwi)为第i层不同含水率下油相相对渗透率;fwi为第i层含水率;μoi为第i层原油黏度,mPa·s;Boi为第i层原油体积系数。

由式(1)可知,层间动态干扰系数主要受各层渗透率、含水率及压力的影响,在高含水阶段,多层合采砂岩油田除物性差异外,随着油田开发的深入,纵向各层的压力和含水动态因素差异也越来越大,因此,高含水期细分层系界限研究应综合考虑渗透率、含水率、压力的影响[8-12]。

2 高含水期细分层系技术界限

由动态干扰系数公式可知,干扰系数影响因素主要是渗透率级差、含水级差、压力级差。利用数值模拟方法建立机理模型,研究适合高含水期油田细分层系的合理界限。机理模型网格数目为30×18×10,X、Y方向网格大小为50 m,Z方向网格大小为10 m。共设计28个方案,模拟计算在不同渗透率级差、含水级差、压力级差下实施细分层系的采收率。

结果显示:采收率随渗透率级差、含水率级差、压力级差的减小而增大;渗透率级差小于5.0时,采收率提高幅度增大;含水率级差小于1.7时,采收率提高幅度增加;压力级差小于1.6时,采收率提高幅度增加,压力级差的变化对采收率变化影响较小,说明压力级差的影响作用相对较小。因此,最终确定高含水期油田细分层系界限:渗透率级差小于5.0,含水级差小于1.7,压力级差小于1.6[13-16]。

3 应用实例

3.1 SZ油田高含水期层系划分与组合

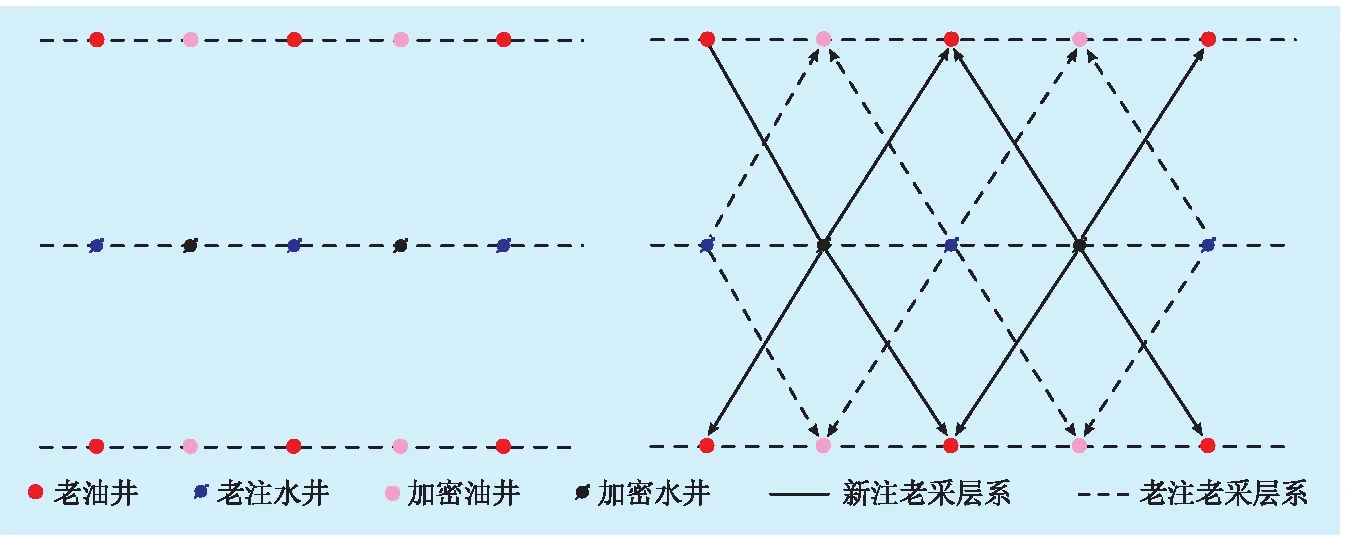

在高含水期细分层系技术界限的基础上,SZ油田开展了细分层系先导试验。试验区具有储层厚度大,纵向层数多,物性差异大的特点,综合含水达到80.00%,采出程度为29.2%,计算合采动态干扰系数达到0.51(表2),层间干扰严重。2009年试验区实施一次加密调整,采用“油井排加密油井,水井排加密水井”的调整模式,井网形式由反九点井网(井距为350 m)转变为正对行列注采井网(排距为350 m、井距为175 m),具备细分层系的井网条件。通过油水井卡层作业,可由一套正对行列注采井网抽稀为2套交错注采井网(排距为350 m、井距为350 m),形成一套层系为老注新采(老注水井注水、新加密油井采油),另一套层系为新注老采(新加密注水井注水、老油井采油),构建“平面变流线,纵向分层系”的立体开发模式(图1)[17-20]。考虑试验区每套层系具有一定的物质基础,同时综合考虑油水井防砂段设置,初步确定了2种层系划分组合方式,其中,细分方式一:1—4小层为一套开发层系,5—8小层为一套开发层系;细分方式二:1—3小层为一套开发层系,4—8小层为一套开发层系。根据细分层系技术界限,对试验区2种层系划分组合方式下油井的渗透率级差、含水级差、压力级差进行计算分析。由表2可知,与细分方式一相比,细分方式二的渗透率级差、含水级差、压力级差均满足高含水期油田细分层系界限,因此,确定试验区层系划分组合方式为1—3小层为一套层系,4—8小层为一套层系。

图1 细分层系前(左)和细分层系后(右)试验区井网示意图

表2 细分层系先导试验区不同层系划分方式下各参数统计

3.2 细分层系实施效果

SZ油田细分层系试验自2013年8月实施。实施层系细分后,层间干扰显著降低,试验区细分层系后比采油指数由0.36 m3/(d·MPa·m)提高至0.53 m3/(d·MPa·m),提高了47%;初期采液强度由6.50 m3/(d·m)提高至8.82 m3/(d·m),提高1.4倍;采油强度由1.23 m3/(d·m)提高至2.84 m3/(d·m),提高2.3倍。细分层系后试验井组平均日产油由800 m3/d升至1 000 m3/d,含水率由80%降至70%,取得明显的降水增油效果。

4 结 论

(1) 运用渗流理论建立了综合考虑各层渗透率、含水率以及压力差异的高含水期油藏动态干扰新理论,得到了储层纵向物性差异、含水差异和压力差异与干扰程度的定量关系。

(2) 建立了综合考虑动、静态因素的高含水期细分层系技术界限:渗透率级差小于5.0,含水率级差小于1.7,压力级差小于1.6,并指导了SZ油田细分层系矿场先导试验,取得了良好效果。

[1] 齐春艳,王贺军.喇萨杏油田层系井网现状及调整对策[J].大庆石油地质与开发,2010,29(1):43-46.

[2] 闫丽萍.大庆油田北二东区块层系重组调整方法[J].大庆石油地质与开发,2013,32(1):101-104.

[3] 张琦.东辛油田辛10断块层系重组[J].大庆石油地质与开发,2013,32(6):86-89.

[4] 王伟.喇嘛甸油田水驱二次开发方法[J].大庆石油地质与开发,2015,34(2):69-73.

[5] 韩大框.关于高含水油田二次开发理念对策和技术路线的探讨[J].石油勘探与开发,2010,37(5):583-591.

[6] 苏彦春,贾晓飞,李云鹏,等.多层合采油藏层间动态干扰定量表征新技术[J].特种油气藏,2015,22(6):101-103.

[7] 贾晓飞,苏彦春,邓景夫,等.多层合采砂岩油藏动态干扰及其影响因素[J].断块油气田,2016,23(3):334-337.

[8] 余华杰,朱国金,谭先红.砂岩油藏多层合采层间干扰及开发策略研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2014,36(1):101-106.

[9] 鲜波,熊钰,石国新,等.薄层油藏合采层间干扰分析及技术对策研究[J].特种油气藏,2007,14(3):51-54.

[10] 许建红,钱俪丹,库尔班.储层非均质对油田开发效果的影响[J].断块油气田,2007,14(5):29-31.

[11] 罗宪波,赵春明,武海燕,等.海上油田多层合采层间干扰系数确定[J].大庆石油地质与开发,2012,31(5):102-104.

[12] 姚志良,李明忠,曹飞,等.直井多层油藏合采流入动态特性[J].油气田地面工程,2010,29(4):22-24.

[13] 党胜国.低幅强底水油藏规模水平井网微层系开发技术[J].特种油气藏,2015,22(6):118-121.

[14] 方艳君,孙洪国,侠利华,等.大庆油田三元复合驱层系优化组合技术经济界限[J].大庆石油地质与开发,2016,35(2):81-85.

[15] 李玉红,常毓文,吴向红,等.基于层次分析的层状油藏采收率敏感性研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2016,31(2):50-56.

[16] 张艺轩,张勇.数值模拟技术在区块井网重构中的应用[J].大庆石油地质与开发,2016,35(5):65-68.

[17] 许家峰,张金庆,程林松,等.多层合采砂岩稠油油藏层间干扰动态表征及应用[J].中国海上油气,2016,28(4):48-54.

[18] 杨桃.喇萨杏油田开发二类油层上(下)返层系方法的确定[J].石油钻采工艺,2016,38(3):335-340.

[19] 李现根.埕岛油田中二区综合调整技术政策实践与评价[J].石油地质与工程,2016,30(2):119-121.

[20] 李娜.层状边水断块稠油油藏细分重构技术研究——以泌阳凹陷新庄油田EX21断块为例[J].石油地质与工程,2016,30(2):60-63.