焦石坝地区构造特征及页岩气保存模式研究

刘 鹏,吴佩津,彭钰洁

(1. 中国石油东方地球物理勘探有限责任公司,四川 成都 610051;2.贵州建设职业技术学院,贵州 贵阳 551400)

0 引 言

页岩气的成藏作用受到多种地质因素的控制。近些年,学者从不同的角度对页岩气成藏展开了较为深入的研究[1-3]。对比北美页岩气地质条件,中国海相页岩具有时代老、热演化程度高、地质构造条件复杂等特殊性[4-5]。中国中上扬子地区海相页岩广泛发育,该地区页岩层系经历多期构造演化与长期隆升剥蚀[6],这一地质条件决定了中上扬子地区页岩气保存条件的重要性。焦石坝地区作为目前中国海相页岩气成功开采的典型,前人对该地区的研究多将其划分在川东进行整体研究。焦石坝背斜构造位于四川盆地东南缘,川东高陡褶皱带的南段,万县复向斜、方斗山背斜和石柱复向斜构造的结合部位,整体为箱状断背斜,NE走向。受NE向和NNW向2组断裂控制,变形较弱[7-9]。该文将其作为一个独立的构造单元,通过显微构造分析、平衡剖面技术,分析焦石坝在地质历史时期应力方向、主要形变过程及形变时期,研究其构造特征及保存模式,对具有相同区域构造条件的四川盆地及其周缘页岩气勘探开发,具有重要的指导意义。

1 砂岩显微构造特征

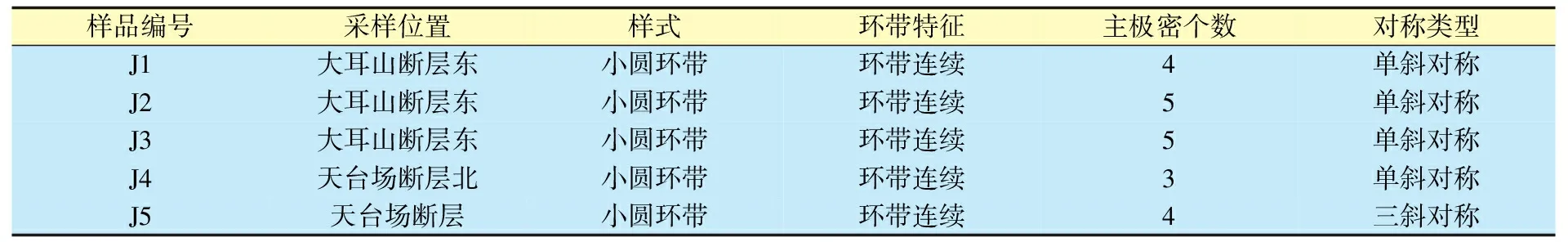

样品采集点分布在焦石坝边界断层周缘,为获得更好的镜下效果,样品均选取砂岩(表1)。

表1 样品采集信息

1.1 显微变形

镜下观察表明,各个样品内都含有不同类型、不同规模、不同数量的显微脆性变形和塑性变形(图1)。显微脆性变形以剪裂隙为主,进一步划分为共轭剪裂隙和羽状斜列式微裂隙,区内总体上延伸较短。显微塑性变形种类较多,主要发育石英波状消光、石英带状消光、变形纹、压溶缝合线以及云母塑性变形等,其发育强度明显变强,并呈现出明显的分区性,其中,变形纹构造在不同构造位置差异最为明显,在断裂复杂地区变形纹构造明显发育。具有应力指示意义的显微裂隙、变形纹以及压溶构造等显微构造[10-11],记录了焦石坝在地质历史时期NE—SW、NW—SE 2个应力方向。

图1 焦石坝显微变形特征

1.2 岩石组构分析

岩石组构是指矿物集合体内部的几何形态和物理性质在空间上的分布规律,主要包括结构、构造和优选方位[10]。利用费氏台测定法对石英颗粒的光轴优选方位进行了统计(表2)。

表2 砂岩样品石英光轴方位等密图特征

由表2可知,正常沉积,未受构造扰动变形的原始岩体的石英光轴方位在赤平投影面上应呈随机均匀的分布趋势[11]。5个焦石坝砂岩样品中石英光轴等密度图上皆表现出有多个主极密点与次极密点的特征,以单斜对称为主,主极密点与次极密点形成不同方向的对称,表明受不同方向构造运动的叠加作用(图2)。

砂岩样品岩组特征及反映的应力特征,表明研究区在地质历史时期所经历的最强变形作用主要来自于NW—SE向的挤压应力,NE—SW向挤压应力次之。挤压应力在不同地区呈现不同的变化的趋势,但其变化范围主要集中在NWW—NNW向和NE—NEE向之间,这种应力场的旋转变化可能在靠近断裂带地区促使岩体发生走滑剪切运动,应变速率发生变化,从而导致内部石英晶粒产生内部的滑移或旋转等作用。

图2 石英光轴方位等密线

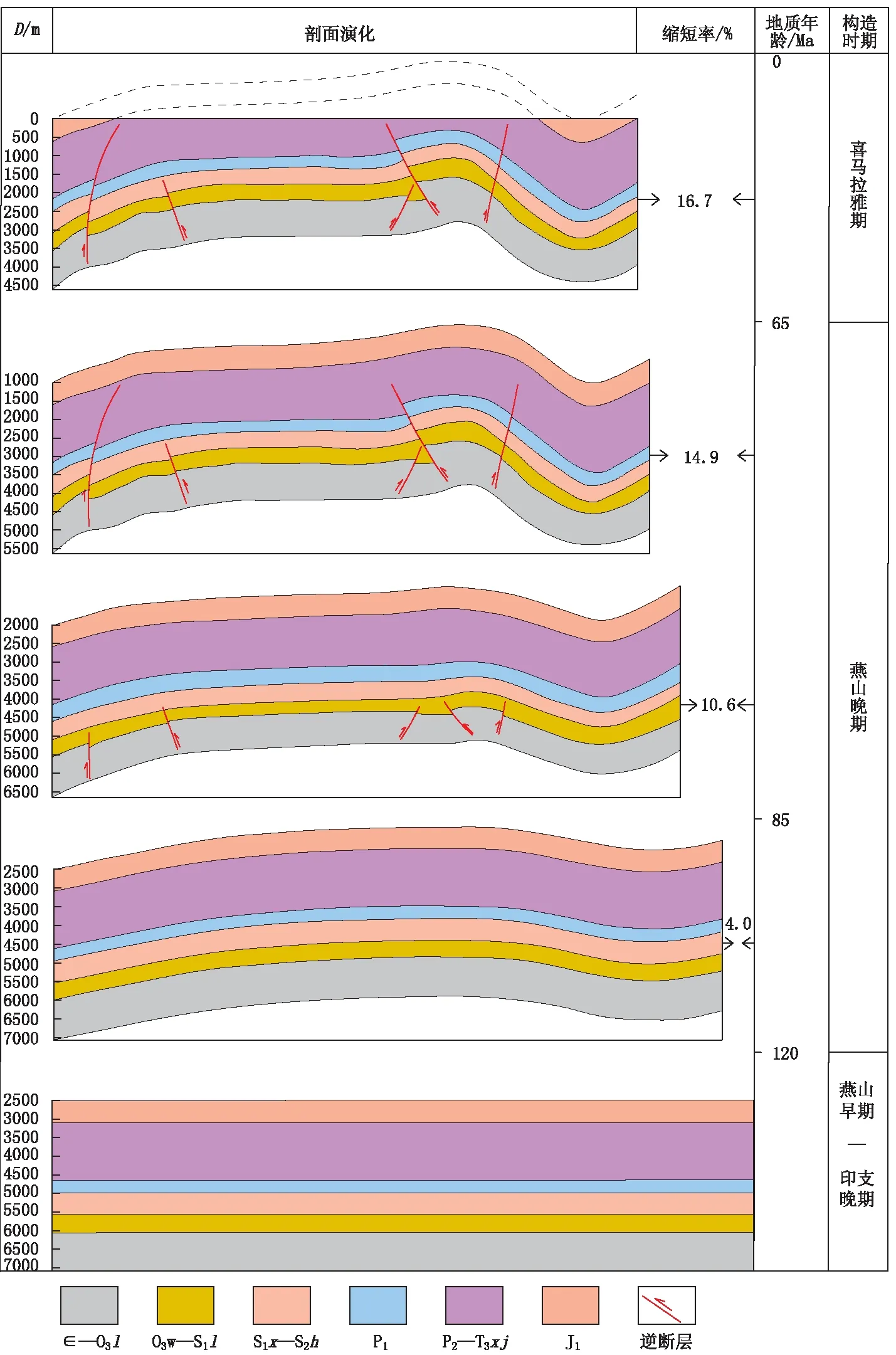

2 平衡剖面特征及主要形变过程

平衡剖面指在遵循剖面层长或剖面面积守恒的原则下,将地质剖面恢复到原始沉积地层状态的变形剖面[12]。王平等认为焦石坝主要隆升时间为晚白垩世晚期(约65~85 Ma)。选取垂直于焦石坝背斜轴的剖面,剖面长度为18.9 km,焦石坝地区在120 Ma之后,受构造挤压作用,地层总缩短量为3.8 km,缩短率为16.7%(图3)。

研究认为,焦石坝在120 Ma之后主要经历3个阶段。

85~120 Ma阶段(燕山晚期),SE方向江南雪峰山挤压应力传递到川东,该阶段焦石坝东部的方斗山背斜开始快速隆升,焦石坝及西部万县复向斜区原始沉积地层也开始发生变形,受SE向挤压作用,焦石坝地层主要沿基底发生顺层滑脱,形成滑脱褶皱,上覆地层被动抬升,整体变形较弱,岩层未发生破裂。该阶段的地层总缩短量为0.9 km,缩短率为4.0%。

65~85 Ma(燕山晚期),为焦石坝背斜主要隆升阶段,构造变形具有明显的继承性,这一时期又可进一步划分为2个构造变形阶段:①为褶皱隆升阶段,前期形成的滑脱褶皱在持续挤压应力作用下,进一步隆升,该阶段万县复向斜以及焦石坝背斜构造雏形基本形成,在应力集中部位形成断层并发生应力释放,向上形成逆冲断层,受下寒武统膏盐层影响,该阶段形成的断层均发育于下寒武膏盐层,而向上止于中—下志留统软弱岩层,这一阶段地层缩短了2.4 km,缩短率为10.6%;②快速隆升阶段,该时期结束了焦石坝沿NW—SE向的快速缩短变形,前期止于中—下志留统软弱层的逆冲断层在该阶段进一步逆冲突破,焦石坝背斜两翼断层向上逆冲明显,止于中—下三叠统膏盐层,其中,大耳山断层、吊水断层以及石门断层等边界断层在这一时期基本形成,右翼逆冲断层对焦石坝箱状背斜的改造最大,五峰组—龙马溪组变形严重。该阶段的地层缩短量为3.4 km,缩短率为14.9%。

图3 焦石坝背斜NW—SE平衡剖面

65 Ma之后(喜马拉雅期),焦石坝沿NW—SE向的挤压变形微弱,直至喜马拉雅晚期发生快速隆升,但这一次快速隆升在剖面上表现不明显,仅导致上三叠统以上地层被剥蚀,局部残留早—中侏罗世地层,焦石坝内部出露晚三叠世地层,这一阶段为焦石坝背斜定型期,该阶段的地层总缩短量为3.8 km,总缩短率为16.7%。

3 构造保存模式

焦石坝地区三叠系膏盐层遭受剥蚀,但五峰组—龙马溪组之上仍发育一套厚度较大、塑性较强、断层或裂缝不发育的砂泥岩组合地层,即小河坝组—韩家店组,其下伏地层同样为区域分布稳定、渗透性低的一套岩层,即临湘—宝塔组深灰色含泥瘤状灰岩、灰岩。研究区在经历了多期构造抬升之后,埋深仍超过2 000 m,页岩气层处于超压状态。

在具备构造变形弱、构造改造时间晚、断层封堵好、良好的顶底板、较高的气层压力的条件下,形成了现今焦石坝页岩气高产的模式(图4)。

图4 焦石坝页岩气保存模式

4 结 论

(1) 焦石坝地区内砂岩脆性、塑性显微构造发育,显微运动学标志所指示的构造应力方向主要体现了NW—SE和NNE—SSW 2个方向的应力;岩石石英组构反映出研究区在地质历史时期所经历的最强变形作用主要来自于NW—SE向的挤压应力。

(2) 平衡剖面结果表明,120 Ma之后,焦石坝受构造改造明显,65~85 Ma(燕山晚期)为强烈改造期,继喜马拉雅期之后,焦石坝构造受构造挤压作用,地层总缩短量为3.8 km,缩短率为16.7%。

(3) 焦石坝具有构造改造强度弱、改造时间晚、断层封堵性好、埋深适中以及良好的顶底板岩性组合等有利保存条件,有利于页岩气富集成藏。

[1] 张金川, 金之均, 袁明生. 页岩气成藏机理和分布[J]. 天然气工业, 2004, 24(7): 15-18.

[2] 李新景, 胡素云, 程克明, 等. 北美裂缝性页岩气勘探开发的启示[J]. 石油勘探与开发, 2007, 34(4): 392-400.

[3] 蒲泊伶, 董大忠, 牛嘉玉, 等. 页岩气储层研究新进展[J]. 地质科技情报, 2014(2): 98-104.

[4] 李建青, 高玉巧, 花彩霞, 等. 北美页岩气勘探经验对建立中国南方海相页岩气选区评价体系的启示[J]. 油气地质与采收率, 2014, 21(4): 23-32.

[5] 邹才能, 杨智, 朱如凯, 等. 中国非常规油气勘探开发与理论技术进展[J]. 地质学报, 2015, 89(6): 979-1007.

[6] 杨平, 印峰, 余谦, 等. 四川盆地东南缘有机质演化异常与古地温场特征[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(7): 1299-1310.

[7] 胡东风, 张汉荣, 倪楷, 等. 四川盆地东南缘海相页岩气保存条件及其主控因素[J].天然气工业, 2014, 34(6): 17-23.

[8] 郭彤楼, 张汉荣. 四川盆地焦石坝页岩气田形成与富集高产模式[J]. 石油勘探与开发, 2014, 41(1): 28-36.

[9] 郭旭升. 涪陵页岩气田焦石坝区块富集机理与勘探技术[M]. 北京:科学出版社, 2014:108-110.

[10] 何永年, 林传勇, 史兰斌. 构造岩石学基础[M]. 北京: 地质出版社, 1988: 38-41.

[11] 胡玲, 刘俊来, 纪沫, 等. 变形显微构造识别手册[M]. 北京: 地质出版社, 2009: 52-55.

[12] 汤济广, 梅廉夫, 沈传波, 等. 平衡剖面技术在盆地构造分析中的应用进展及存在的问题[J]. 油气地质与采收率, 2006, 13(6): 19-22.