近代天津华商纱厂经营衰败原因再探

——以裕元公司为中心

郭从杰

(复旦大学 历史系,上海 200433)

棉纺织业是近代中国规模最大的工业部门。进入民国,天津棉纺织业发展迅速,逐渐形成以六大纱厂为骨干的纱业系统,纱锭数及生产量一度跃居全国第三位。天津六大纱厂建成之时,纱业危机亦接踵而至,1922后,除个别年头外,天津华商纱厂基本上处于停滞亏损状态,截止1936年,裕大、裕元、华新、宝成先后被日商吞并收购,恒源、北洋被债权团控制,转交诚孚信托公司接管。关于对近代棉纺织业的研究,不论从产业整体还是从区域个案,学界论述较多,研究也比较深入。*代表性专著有方显廷:《中国之棉纺织业》,商务印书馆2011年版,这是一部对中国棉纺织业进行全面调查与研究的著作,论述了中国棉纺织业的历史与现状;严中平:《中国棉纺织史稿》,商务印书馆2011年版,此书系统地论述了棉纺织业发展史;日本学者森时彦:《中国近代棉纺织业史研究》,社会科学文献出版社2010年版,该书代表了海外学者对此领域研究的水平;美国学者赵冈、陈钟毅:《中国棉纺织史》,中国农业出版社1997年版,等。至于近代棉纺织业研究的专题论文不胜枚举,代表性学者有黄汉民、杜恂诚、徐新吾、林刚、戴鞍钢、彭南生、梁华,等等。天津华商纱业的衰败是全国纱业危机的一部分,检索相关研究成果不难发现,对于近代天津棉纺织业的研究仍有值得探讨的空间。*关于近代天津棉纺织业的专题论文有龚关:《清末至民国前期银企关系探究——以天津恒源纱厂与银行的关系为中心》,《南开经济研究》2007年第6期;黑广菊:《1935年裕元纺织有限公司停工清理始末》,李良玉、吴修申主编:《倪嗣冲与北洋军阀》,黄山书社2012年版。本文以天津规模最大的裕元纺织股份有限公司为中心,通过梳理其资金运用概况,探讨公司负债经营路径的选择与企业风险,进而分析导致天津纱业困境的债务原因,以就教于方家。

一、近代天津华商纱业衰败的原因初探

民初政府奖励发展实业,有效的制度供给激起投资者的胆略与热情;抵制外货、提倡国货的群众性运动推动了民族经济发展;一些新式企业的高额利润甚至是垄断利润,极大地吸引了不少投资者;加上一战爆发为民族工业发展提供了难得的机遇,以上诸种因素叠合,使得一战期间及战后一段时间,近代中国工业获得持续增长,出现了资本主义发展的“短暂春天”。就天津棉纺织业而言,经历了从无到有的态势。1915年至1922年,裕元、华新、恒源、北洋、裕大、宝成等纱厂先后建成投产,具体生产规模见表1。*资料来源于孙德常、周祖常:《天津近代经济史》,天津社会科学院出版社1990年版,第180页。

从表1可以看出,六大纱厂中同时拥有纱厂与布厂的是裕元与恒源,从资本、纱锭、职工、产纱等各项指标来看裕元公司的规模最大。六大纱厂中裕元着手建厂最早,筹办于1915年,裕元募集资本、选址兴建之时,华新、恒源、北洋、裕大则相继筹设。*参见《故总理王公祝三纪念碑》碑文,王祝三即王郅隆,裕元公司的创始人之一、首任总经理。该碑现藏于天津纺织博物馆。因此,对裕元公司可作重点研究。

表1 天津六大纱厂简况表(1922年)

裕元公司作为股份制企业,众多股东非官即商,其投资人有段祺瑞、段骏梁、倪嗣冲、倪幼丹、倪炳文、王郅隆、王景杭、徐树铮、曹汝霖、朱启钤、王揖唐、吴鼎昌、周作民、段芝贵、段谷香、胡笔江、朱博渊、郑凤藻等。*参见沈家五:《从农商部注册看北洋时期民族资本的发展》,《历史档案》1984年第4期;宋美云、张环:《近代天津工业与企业制度》,天津社会科学院出版社2005年版;魏明:《论北洋军阀官僚的私人资本主义经济活动》,《近代史研究》1985年第2期;魏明:《北洋政府官僚与天津经济》,《天津社会科学》1986年第4期。上述人员主要是皖系与新旧交通系的力量,其中段骏梁即段祺瑞长子段宏业,倪幼丹、倪炳文分别是安徽督军倪嗣冲的长子、侄子,王景杭为“安福财神”王郅隆的长子。几乎与裕元同时起步的则是华新纱厂,企业创办者为皖籍人物周学熙。至于恒源、裕大、宝成、北洋,背后股东亦均为政商各界要人。整体而言,天津华商纱厂的投资者多与北洋军阀官僚有关,股东阵容强大。

裕元公司1918年4月建成投产后,利润非常可观,极大刺激了投资者的信心,企业于是连年扩张,不断增设分厂,天津其他纱厂也多采取扩张策略。然就整个棉纺织行业而言,1922年发展的拐点随之到来,虽然行业规模仍在扩充,但不少工厂的利润率已大幅度下滑。由于花贵纱贱,资金缺乏,天津纱业各厂或减产或关闭。1924年裕大、宝成全部停工,北洋、华新自是年九月起停止夜工,恒源纱厂3万纱锭仅开1万锭,所纺作为军用布原料,而裕元自九月起,纱厂仅出小量之十六支纱,余皆停工。*《天津纱厂将至全部停止状态》,《纺织时报》1924年第156期,第2页。进入1930年代,天津六大纱厂经营未见好转,全部陷入衰败。最早是裕大纱厂被日商收购,1935年裕元、恒源停工。1936年华新主动退出纱业,将纱厂出售给日本纺织会社*《天津华新纱厂出售,受日纱厂压迫势难经营》,《银行周报》1936年第20卷第28期,第56—57页。,同年7月,宝成纱厂被日本大福公司收买,8月裕元呈请解散,遂被日方纺织会社议定购买。天津六大纱厂中被日方吞并收购的有四个纱厂,余下的恒源、北洋两厂也因巨额债负被诚孚信托公司接管,完全失去了自我生存的能力。

天津纱厂多由北洋军阀官僚进行投资,应当说资本募集能力比较强大,纱厂机器设备多为国外进口,如裕元公司厂图“由美国人制定,木料亦自美国寄来”。*王锡彤:《抑斋自述》,河南大学出版社2001年版,第241页。天津纱厂一战期间及战后一段时间获得过快速发展,然而短短几年即陷入亏损状态,数年停滞,无法走出困境,最后集体衰败,原因何在?时人与学界对此有所探讨,归纳起来主要有以下数点。

第一,北方局势不稳,政局动荡,对企业生存产生极大影响。北洋政府后期,各地“军队众多,军费浩大,从中央到地方,为了应付军费开支,无不滥征各种苛捐杂税,成为工商业发展的重大阻碍”。*汪朝光:《民国的初建(1912—1923)》,《中国近代通史》第6卷,江苏人民出版社2005年版,第502页。南京国民政府建立后政治重心南移,北方战乱频仍,造成“人心未定,商客裹足、百业凋零,棉纱行市步步趋跌,布价亦复不振”。*《金城盐业中南大仓洋行合放裕元公司押款与合放的来往函件》,天津档案馆藏,卷宗号:J0217-1-000770。

第二,纱业市场竞争激烈,华商纱厂面临与内外纱商竞争,市场不断压缩,销路日蹙。如华新、宝成、北洋纱厂的困难在于销路方面呆滞,北方纱之销路,因“东北失陷后,大部市场本即断绝,兼以农村破产日见深刻,故销路困难,实为各厂所感知共同难点。”*《纱业日趋衰危中,天津纱厂事业近况》,《纺织周刊》1935年第5卷第2223期,第562页。并且“走私猖獗,私纱销路日广,从前每出纱一包亏赔十元上下,今则增至二十余元,而冀南鲁西销路皆为夺去”。*《天津华新纱厂出售,受日纱厂压迫势难经营》,《银行周报》1936年第20卷第28期,第56—57页。世界性的经济大萧条与农村购买力的普遍下降也加剧了销售困难。

第三,政府难以提供良好的环境与有效的制度供给。天津纱厂没落有四种原因,即罢工风潮、税额繁苛、原料缺乏、运输停滞等,解决之策惟在政府能削其弊而兴其利。*《天津纱厂前途之危机》,《纺织时报》1929年第628、629期,第110—111、114—115页。近代棉纺织业专家穆藕初提出政府应当补救纱业的相关办法*补救纱业积极的办法,就是有计划有系统的推广及改良植棉;消极的办法则有革除花纱上之各种苛捐杂税、增订统税等级、酌减花纱运费、减低借款息金、实行整理机器等。参见穆藕初:《穆藕初文集》,上海古籍出版社2011年版,第269页。,但政府在纱业政策调整方面因受种种因素制约而存在较多缺失。

第四,日方采取咄咄逼人的攻势,通过收买华厂、扩充旧厂、添设新厂,大举进攻华北纱业市场。日商纱厂“更籍着军事的势力”,“在钟纺、大日本纺、金藤纺、东洋纺等会社合作之下,一方面积极扩充青津各地的纱线锭,一方面收买天津六大华商纱厂。”*穆藕初:《穆藕初文集》,第345页。日本纺织业积极向华北投资,同时“日外务省文化事业部为援助日本纱业在华北伸张势力,与满铁合作,投资冀东胶东,改进棉产,以增加原料”,预料不久“华商纺织业将在华北根本绝迹。”*《天津华商纱厂将绝迹》,《农村合作月刊》1936年第1卷第10期,第58页。

概而言之,上述讨论较多关注到天津纱业衰败的原因在于企业经营外在环境不良,北方局势不稳,中央政府权力重心南移,东北、华北局势变动,市场收缩,进一步恶化了企业的经营环境,这显然与其所处区位有关。日商的咄咄进逼,不仅在于挤占市场份额,更是意在摧毁华商纺织业的抗衡能力。也有学者关注到天津纱业经营过程中的银企关系,企业对银行高度依赖,以致出现银行控制企业的趋势。*龚关:《清末至民国前期银企关系探究——以天津恒源纱厂与银行的关系为中心》,《南开经济研究》2007年第6期。

1930年代全国纱业处在一片危机之中,天津与上海、无锡、青岛等地纱业都面临极为严重的困难与挑战。据华商纱厂联合会1935年的调查,全国纱厂停工者,在上海有永豫、隆茂、恒大、振华、同昌,更有上海申新二、五两厂停工,申七被拍卖事件,无锡有广勤、豫康,宁波有和丰,湖北有第一厂、震寰,长沙有湖南第一纱厂。*《纱业日趋衰危中,天津纱厂事业近况》,《纺织周刊》1935年第5卷第2223期,第561页。华商纱厂在青岛也惨遭日商重创。然相较而言,天津华商纱业的衰败则更为典型,六大纱厂均为资不抵债。天津纱业衰败除上述言及的原因外,有无其他更为重要的原因?

二、裕元公司负债经营概况

裕元公司下辖三个纱厂与一个织布厂,1918至1922年是公司的快速成长期,1923至1926年发展停滞,1927年至1931年8月裕元由债权团代为管理,仍未见好转。1931年9月至1935年1月,由公司自营,虽试图起死回生,终因企业经营内外环境不良及巨额债负,公司最后选择不再注入资金,而是停业清算。累计以前所有旧亏,总额已达四百余万元。近代民族企业发展过程中,资本不足及资金使用不当往往是制约企业经营的首要因素。裕元公司1917年9月实收股本200万元,1920年至1923年连续增资,1923年9月股本面额达5560350元。*蒙秀芳、黑广菊主编:《金城银行档案史料选编》,天津人民出版社2010年版,第449页。550余万股本中有实交的,也有以盈余改股的。1923年后股东不再增资,公司完全依赖借贷维持运营。

除日常往来透支及小额借款外,裕元较大的几笔借款有:1921年3月公司用第一、二两厂及纺织机向大仓洋行借款200万日元,增添布机设备,调整产品。1923年5月裕元以织布厂新旧机器厂房共计洋160余万元作为向天津商业银行、中南、金城三行的公共抵押品。1925年5月中南、盐业、金城三银行与裕元签订协议,借款总额计天津通用银元220万元,计定期150万元,透支70万元。公司以第三纺织厂及织布厂的全部房屋地产机器及附属财产为抵押品。*《裕元公司借款案》,天津档案馆藏,卷宗号:J0217-1-000768。1926年8月,裕元再次向盐业、金城、中南三行签订30万元借款合同,定期、活期款各15万元,定期款以布纱作抵,活期以存花作抵。*《裕元公司存借款函件》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003490。此外,因公司周转资金需要,总经理倪幼丹还多次以个人信用担保或票据抵押向银行借款。

事实上1923年纱业萧条后,裕元经营一直未见大的转机。1926年4月裕元公司召开股东会,决定委托债权团代行管理。债权团接管后,筹垫流动资金,裕元虽与债权人缔结减息以便减轻负担的办法,经营仍未见起色,除1929年略有盈余外其他年份均为亏损。1930年7月裕元与盐业、金城、中南三行签订整理借款合同,裕元分期还款借债总额216.4万元。合同签订后,裕元并未能如约按期还款,一再拖欠,继续亏损,债权团遂于1931年8月解散,终止管理。此后由公司自营,其间经过1933、1934年两次整理,仍不能获利,直至1935年1月停工。

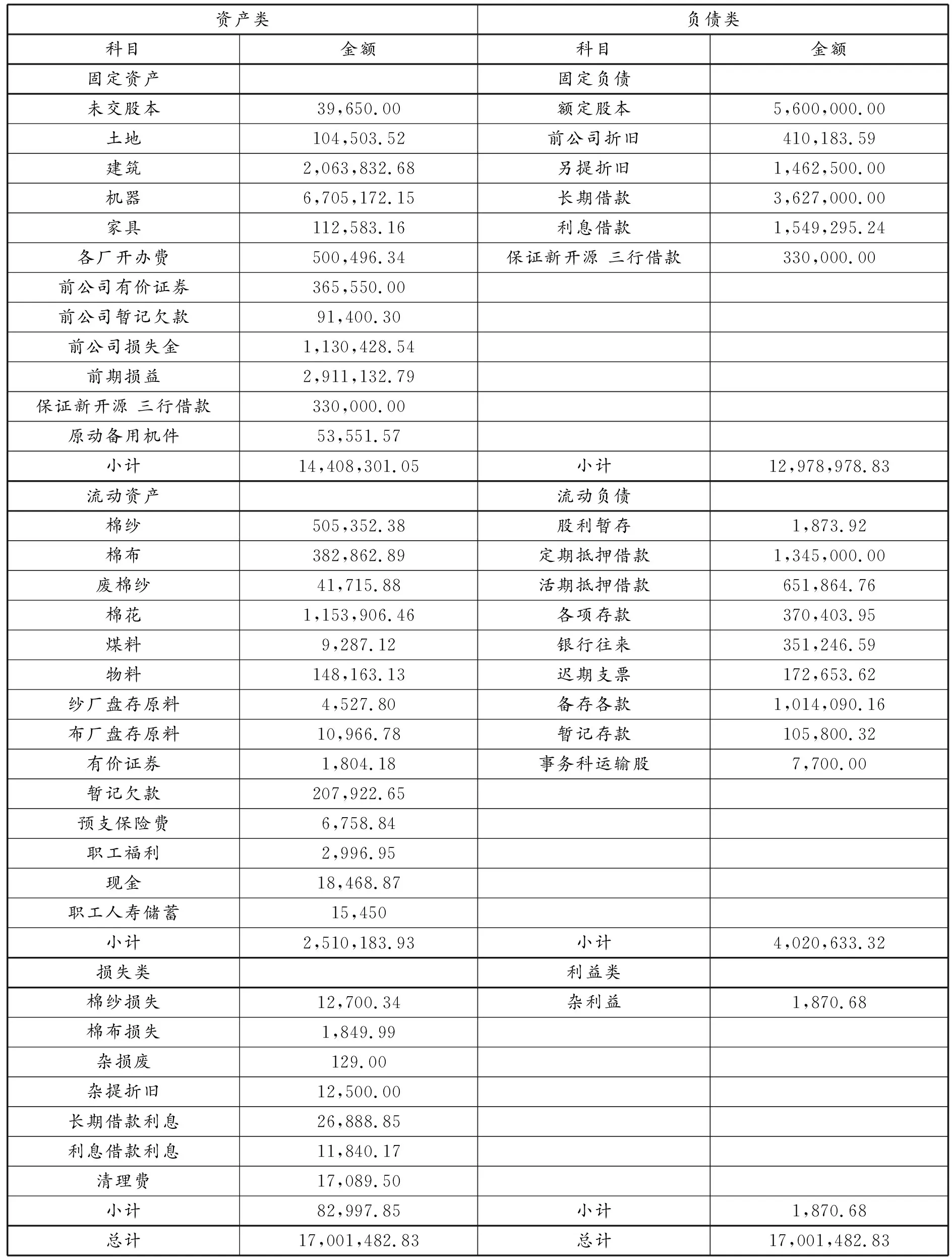

实际上,1934年裕元基本上已陷入绝境,地皮、房屋及各工场附属一切财产已经全部押借在银行。是年底裕元公司召开董事会,首先将新开源农场交给银行团抵偿债务。由于裕元公司既是新开源的最大股东,也是农场向三行借款的担保方,新开源多年来经营乏力,同样债负累累,为减轻债务包袱,裕元同意将新开源所有供担保之财产由其债权人接管占有。截至1935年1月底,裕元公司的资产负债情形如表2。*资料来源于《审核裕元纺织股份有限公司账目报告书》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003486。

由表2可以看出,裕元公司固定资产基数庞大,流动资产规模过小,资本周转因受市场影响速度较慢;流动比率太低,流动资产远不能抵偿流动负债,而且在流动资产中可供支配的现金、票据、证券等太少,直接影响公司的偿债能力。当然,庞大的固定资本基数因折旧等因素其估值也存在问题。就裕元资产而言,其固定资产包括土地、第一二三厂与织布厂、原动厂、修理厂及其他房屋之建筑、原动备用机器、家具等,共约903万元,占固定资产的绝大部分。“就账面上观之,资产数目甚巨,但机器建筑等已经使用十有余年,究价几何”,后来请相关专家评估仅值170余万元。综观公司资产负债情形,截止1935年1月底,资产方面属于损失的如开办费、前期损益等,已高达486万余元,再加不确实之资产28万余元,共计损失500余万元。“资金少而事业大,动辄仰给于借款,担负巨额之利息,致营业难于获利”。*《审核裕元纺织股份有限公司账目报告书》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003486。

表2 天津裕元纺织股份有限公司资产负债表 (1935年1月31日) 单位:元

负债方面,裕元公司固定负债分长期借款、利息借款。长期借款包括大仓借款与三行借款,计362.7万元。这些借款利率较高,1922年至1930年共付日金利息高达136.17万元,并且借款折扣也高,向大仓借款的250万元,实际本金只有184万元。三行借款除还利息与部分本金外还欠145.9万元。*《审核裕元纺织股份有限公司账目报告书》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003486。利息借款154.92万元。流动负债包括各项存款、银行透支、迟期支票、备存款项、暂计存款等项,均系以房屋、机器、原料等抵押借款或无抵押品之欠款,裕元负债状况如下表*资料来源于《裕元公司呈请解散登记》,天津档案馆藏,卷宗号:J0025-2-000893。:

表3 裕元公司负债情况表(1935年9月30日)单位:元

通过表3可以看出负债缺口达402万余元。其中厂机担保负债,债权人为三银行与大仓洋行;其他担保负债,如棉花、棉纱、棉布、废棉、股票、家具、物料等七项,债权人为金城、盐业、中国、大陆等行及祥生、庆益银号;无担保负债,包括银行信用透支、未付各款及各种存款等,这部分除银行信用透支的债权人为金城、国货银行及祥生银号,至于未付各款及各种存款的债权人比较庞杂,户数多达160余户。*《裕元公司呈请解散登记》,天津档案馆藏,卷宗号:J0025-2-000893。

裕元举债扩张经营,不停地借新债还旧债,全部固定资产抵押在银行,仅以流动资产抵借勉力维持经营,拆东补西,前后挪借,资金链极其脆弱,公司气若游丝,稍有不慎或市场波折,后果不难设想。裕元对外欠款,虽有各行给予降息措施,但市面不振,营业仍属亏损,还本付息依旧无法履行,裕元破产看来已是早晚的事情。为此,中外债权团加紧逼迫,督促还款。因欠大仓组债务高达日金330余万元,大仓组代表速水笃治郎1934年11月7日、1935年1月10日致函裕元,要求将债负全部如数偿还,如不能照付,“宜将工厂封锁,所有全部担保对象移交敝社接收”。*蒙秀芳、黑广菊主编:《金城银行档案史料选编》,第444页。裕元缺乏流动资本,借抵俱穷,加之市面景气难见恢复,股东不再增资,债权方不愿增加接济,历久无援,危在旦夕。

裕元公司高额负债,本小债重,1922年时长期负债及银行透支已达630余万元。从1923年至1934年1月底,所支出之各种利息竟有964万余元,年负七八十万元之固定支出,实为历年亏损之最大原因。*《纱业日趋衰危中,天津纱厂事业近况》,《纺织周刊》1935 年第5卷第2223期,第562页。裕元濒于绝境,厂基抵质在前,流动资金极为缺乏,除以棉花纱布随时向银行押藉以资周转外,所缺头寸全仗银行信用透支及迟付之棉花款作为主要之营运资金,其他如煤料物料价款、纱号垫款,职工储蓄存款等项,又复移充流动之用,以此种前套后、后套前手段来维持公司营运。*《整理裕元公司卷》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-004424。平时前后套抵尚能不露痕迹,公司一旦停业,资金不能周转,债户环聚而来,包围逼索,裕元迫于压力,只得宣告停工。

三、负债经营的路径选择与企业风险

负债经营,是指企业通过银行借款、发行债券与商业信用等方式筹集资金进行企业经营,包括长期负债与短期负债。负债经营可以增加公司收益与资本结构弹性,扩大生产规模,但同时也增大了经营风险,负债越多,财务风险往往越大。控制企业的负债规模,把握负债总额与资产总额的比例关系,也就是说,保持合适的资产负债率至为关键。

天津华商纱业的资本来自募集与贷款,也有不少是高利贷,固定资产、流动资产都作为借款抵押品。在这种情况下,由于市场环境不景气,产销不能平衡,流动资金不足,资金周转困难,欠款利息过重,经营便会频频出现危机。为何裕元公司选择负债经营,并且是高额负债呢?负债经营又遇到怎样的困境与风险呢?

首先,裕元公司对行业形势判断过于乐观是负债经营的诱因。应当说,一战及战后一段时期是中国纺织业的黄金时代,裕元开办之初,每年都有盈余,经理赵聘卿认为应将历年股东所分红利投入到扩建中去,董事会亦倾向扩建。裕元议定“扩充第三厂,附设织布机五百台,将来纺纱、织布兼为并营,庶出品尽有伸缩之能力。”*《裕元纺织公司贷款专案》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-004707。作为大股东的倪幼丹,其后人回忆也认为扩张投资是裕元经营衰落的开始。*据笔者2015年11月走访,天津倪氏后人回忆,裕元公司经营出现危机与倪幼丹决定投资设立第三厂有关。如何进行扩张,是靠企业自身资本积累还是举债发展,事实上裕元增设的第三厂则完全借款兴办,实为冒极大之风险。当时“定期借款已达533万余元,往来透支为98万余元,举债办厂,得利先分,此全盛时代所种之病也。”*蒙秀芳、黑广菊主编:《金城银行档案史料选编》,第449、442、451页。从企业自身经营而言,完全依靠借债增设第三厂,为企业发展种下病根。

裕元公司早期的快速扩张,不仅是股东与董事会的逐利与雄心,也是当时市场情况使然。这一时期上海申新先后在无锡、汉口创办第三、第四厂,又频繁兼并其他纱厂。永安集团也采取了与申新相似的办法,扩大企业规模、降低产品成本,一方面扩充原有规模,另一方面相继兼并收买了吴淞大中华纱厂、上海鸿裕纱厂和纬通纱厂。*黄汉民、陆兴龙:《近代上海工业企业发展史论》,上海财经大学出版社2000年版,第64—65页。一战期间及战后一段时期,华商企业对形势判断乐观,纷纷投资棉纺织业,自1914年至1922年间,有54家工厂建立,其中39家都是在1920年至1922年间开张的。*陈真:《中国近代工业史资料》第四辑,生活·读书·新知三联书店1961年版,第200页。但所集股本,往往只有固定资本,而无流动资本。民族纱厂没有准确判断行业前景,“天真地认为只要产品出厂就可以获得利润,因而轻率地进行设备投资”。*[日]森时彦:《中国近代棉纺织业史研究》,第198-199页。无序扩张,供求失衡,是1920年代初这一轮纱业较量中民族纱厂竞争失利的原因。面对市场萧条,纱业华商开始反省,认为“群惊于欧战一时之巨利,未计全国供求之确数,进步太锐,遂陷今日之困境。”*《纱业公债近讯》,《银行月刊》1923年第3卷第3期,第7页。

其次,裕元公司得利先分,完全依靠借款扩张,流动资金不足是负债经营的病根所在。就企业经营而言,扩张也是壮大自己的一种生存策略,问题在于裕元的扩张完全依靠借债,企业没有提取扩大再生产的资本金。裕元自开办至1922年为全盛时期,共获利600余万元,除提出公积金与折旧90余万元,公司盈余的绝大部分作为官利、红利与花红分掉,1923年后企业已不再有能力提取公积金,而折旧一项与巨额的固定资本相比,所占比重极小,造成企业固定设备更新受到掣肘。反观在华英日纱厂,折旧、公积逐年提存。“一则得随时去旧换新,一则使工厂之基础得以巩固”,“若不提取折旧款项,二十年后,建筑及机器全部废弃之日,即为工厂倒闭之时。”*汪敬虞:《中国近代工业史资料》第2辑(1895—1914),科学出版社1957年版,第1033页。

事实证明,借债扩张具有极大风险,一旦企业经营环境有变,资金链条就会出现问题。1920年代初纱价开始渐落,各大纱庄纷纷退货,纱厂经营出现困难,裕元第二厂尚在筹建中,并议决扩充第三厂,并设织布厂。然第三厂建成后,“情势变迁,产品得利甚薄,历届纯益终不抵日见增长之债务”,虽苦心挽救,“不幸仍难如愿”。*蒙秀芳、黑广菊主编:《金城银行档案史料选编》,第449、442、451页。1923年王郅隆投机经营上海棉纱及日本三品棉纱失利,计上海棉纱亏32万余元,日本三品棉纱亏27万余元,共计59万余元,损失甚巨。“因前总经理经营沪日棉纱失利,将历年积存之公积金,扫数垫亏无余,以致流动资金即感缺乏”。*蒙秀芳、黑广菊主编:《金城银行档案史料选编》,第449、442、451页。经营棉纱失利无疑对企业来说雪上加霜。

此外,裕元还试图“兼营他业”,先后投资大丰面粉公司、开源农场与上海中国铁工厂,不过购置上述公司的股票均告失败。中国铁工厂损失洋5千元,大丰公司股票损失洋近2万元,开源股票及股利损失洋36万余元。*《审核裕元纺织股份有限公司账目报告书》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003486。1923年萧条后,市场不景气局面未见扭转,裕元始终感到资金使用紧张,十余年间几乎始终处在煎熬之中。

再次,公司治理存在不足,负债经营局面难以缓解。裕元公司股东中倪嗣冲、王郅隆两家所占股本最多。1920年皖系战败,作为总董的王郅隆遭到通缉。由于局势变动,股东继续融资的热情和胆略大减。1923年王郅隆日本遇难,1924年倪嗣冲去世,这些都对企业向心力产生影响。1927年北伐军进入安徽,倪嗣冲家族在皖财产被宣布为“逆产”,作为裕元总经理的倪幼丹陷入惶恐苦闷之中,自然疏于管理。1929年后裕元管理便多由卢宠之担任。多年后王景杭回忆裕元破产时,提到作为经理的卢宠之里通外拐,暗中与他人勾结,造成裕元纱厂一赔再赔。*王景杭、张泽生:《裕元纱厂的兴衰史略》,《天津文史资料选辑》第4辑,天津人民出版社1979年版,第178页。

据满铁机构对天津华商纱厂的调查,认为其管理经营比较混乱,出资者多是军阀官吏,不懂企业经营管理,只知盲目追求高利润,对于企业的持续发展认识不足。*辽宁省档案馆编:《满铁调查报告》第6辑,广西师范大学出版社2012年版,第137页。纱厂之创办者,多属无经验之人,“全厂数百万产业,竟委诸对于棉纺织业毫无知识经验之经理处置一切,而此类经理,普遍均为最有势力之股东所委任,既无纺织专门知识,又不能通晓成本会计之理论、理财之方法及市场之情形”。*方显廷:《方显廷文集》第1卷,第393页。“企业职员各有背景和靠山,军阀之间的派系斗争也随之传入企业。”*罗澍伟主编:《近代天津城市史》,中国社会科学出版社1993年版,第517页。穆藕初认为华商纺织业管理上存在诸多不足,就用人而言,“最高职员之任用以势力;中下级职员之任用以情面;至于工人则由工头任意招呼”。*穆藕初:《穆藕初文集》,第245页。工潮迭起、怠工散漫亦都危害着企业运营。

事实上,天津华商纱厂中不少股东对于企业的效益与发展并无长远打算,只是期望尽快回收本钱和分红,对于企业过度负债存在的危害考虑不足,一方面对企业存在扩张规模的期望,一方面企业陷入债务困境之中。裕元虽是股份有限公司,治理结构由股东大会、董事会、经理人员、监事等构成,形式完备却不成熟,作为股份有限公司的股东大会是松散的,而董事会决策往往又操纵于个别人之手,企业管理权与所有权存在一定的张力。

最后,产品结构存在问题,国货滞销,供求失衡,从根本上制约了企业的偿债能力,加剧了企业经营风险。战后各国纺织品卷土重来,日资纱厂凭借其先进的经营及技术能力,大规模地推进对华设厂投资,并且不断调整产品结构,在中国市场上日本产品逐渐超过欧美而占上风。纱布行情下跌,花贵纱贱,但并非所有机纱价格都下跌,滞销产品主要集中在20支以下的粗纱领域,华商纱业资金紧张,产品不能待价而售,售价甚至难抵成本。由于传统部门对粗纱需求减少,粗纱厂家相互间竞争加剧,导致粗纱价格长期难以回升,要想摆脱困境,必须进行产品升级转型。但是仅有个别华商纺织业进行了重组,步日资纱厂后尘转产高支细纱,大多企业仍继续生产粗纱,天津华商纱厂尤其如此。*[日]森时彦:《中国近代棉纺织业史研究》,第378页。

当然,在日本纺织资本集团不断调整产品过程中,在华日资纱厂的产品重心先由粗纱领域不断调整到细纱领域,并且兼营织布。华商纱厂虽然试图跟进,但棉纺织工业发展的前沿领域一直被日本纺织资本所支配,民族纱厂只能在低层次领域寻求活路。产品升级转型滞后,就会危及企业生存,华商企业家并非不明白这点。如前所述,由于在资金使用上存在诸多问题,以至于不能随市场变化而进行产品更新。产品更新背后则需要机器更新、设备创新。裕元清算过程中,公司曾委托卢鸿业、曾祥熙进行实地调研,意见认为机械整理及保管等费需要再投入近百万元。*《裕元公司存借款函件》,天津档案馆藏,卷宗号:J0211-1-003488。实际上“惟有拥厚资者才能不断地改良设备,增加生产效率,也惟有拥厚资者才能把握购销时机,获得低利信用,使产业得最有利的运行”。*严中平:《中国棉纺织史稿》,第225页。遗憾的是,裕元此时已没有任何资产可作抵押进行借款了,最后只得呈请解散。在近代纱业市场上,如何在产品结构调整过程中维持供求动态平衡非常重要,不能及时跟进或引领产品更新,往往就会走向企业经营预期的反面。

综上可见,裕元对行业形势判断失误是负债经营的诱因,1918至1922年公司大获其利,企业高层过于乐观,通过借款方式进行冒险扩张。然而市场随即进入萧条期,加上政局变动,公司自身融资不易,企业严重负债局势始终未能扭转。虽然裕元通过债权团管理与自我经营调适试图走出困境,但公司积货难销,产品积压,资金周转过慢,造成债负越来越重,最终只得停工解散。

值得强调的是,日方债权团的逼债与封锁厂房,裕元复工无望。厂机担保物评估后,如何变现就提上日程,本计划售予第三者中国人承受,然无人愿意接盘。另一方面,由于裕元一直受到日方觊觎,因欠付其债款较多,大仓洋行得以收买,随即转手给日本钟渊纺织会社,并定于1936年10月开工。*《日商接办裕元纱厂》,《实业部月刊》1936年第1卷第5期,第382页。

结 语

天津华商纱厂的衰败不仅在于外在经营环境不断恶化,主要原因在于自身经营存在缺陷与不足,即过度负债实为公司致命伤之所在。

就天津六大纱厂而言,据满铁机构调查,1936年5月各企业的负债额分别为裕元570万元、华新149万元、恒源200万元、裕大500万元、宝成240万元、北洋100万元。*辽宁省档案馆编:《满铁调查报告》第6辑,广西师范大学出版社2012年版,第137—138页。后来裕元进行清算,债权让免部分高达475万元,也就是说企业负债额远大于资产。固定资本过大,流动资金短缺,靠贷款维持公司运营,本小债重,成为天津华商纱厂的普遍状况。裕元公司债高息重,最终停工,恒源停工亦系担负巨额利息,缺乏流动资本。裕大因负债被日商接管,华新纱厂则选择主动退出纱业,华新认为厂机改造缺少巨款,时局不靖,而债权方面催迫过急,遂将企业售予日商。宝成、北洋纱厂同样负债累累。

当然,不仅是天津纱业,整个全国的棉纺织业均体现出对金融业的严重依赖,如张謇的大生纱厂、荣氏家族的申新系统,向外贷款是其筹措资金的主要办法。为了取得厂房和机器,纺织企业需要筹集比其他行业多得多的大量资金,据陈真研究的1932—1939年的100个公司而言,他认为贷款对纺织业尤其重要,贷款为纺织企业提供了36.66%的资金,而其他行业才是13.38%。*陈真:《中国近代工业史资料》第4辑,第68—71页。对信贷的依赖削弱了中国纱厂的竞争力和稳定性。*[日]城山智子:《大萧条时期的中国:市场、国家与世界经济》,江苏人民出版社2010年版,第61页。依据棉业统制会调查,1936年4月一些停工纺织工厂的负债情形如表4。*资料来源于陈真、姚洛合编:《中国近代工业史资料》第1辑,生活·读书·新知三联书店1957年版,第769页。

表4 停工棉纺织厂负债情形(1936年4月)

从表4可以看出,18个停工纱厂,绝大多数负债都达到资本总额的50%以上,最高的达238%。债权人除英商沙逊、安利与日商大仓外,其余均为国内银行或钱庄。“银行放款平均利率大约在12%-14%之间,与欧美各国比较起来看,其利率之高,实在惊人”。*汪敬虞:《中国近代工业史资料》第2辑(1895—1914),第1015—1016页。另据统计,1917至1931年这14年间向外商举借债务的华资纱厂共有22家,但在高利盘剥之下,华资纱厂多半一经负债便永远无力还债,举借外债的22家纱厂,后来能够清偿债务的只有一家。*严中平:《中国棉纺织史稿》,第249—250页。

天津华商纱厂高度依赖借款,股本小而事业大,债息负担过重,致使企业难以盈利,最终积重难返,企业愈陷愈深。近代企业资本不足进行举债经营,往往因担负巨额利息而不堪其负,最终陷入债务泥潭,其间不惟经营环境复杂多变,也在于企业募集资本困难,融资成本过高。