印刷术与宋代知识发展方式的转型

——以中国古代全国总图的发展为例

成一农

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

一、问题的提出

虽然学术界对于中国古代雕版印刷术发明的时间存在争议*可参见辛德勇《中国印刷史研究》(三联书店2016年版)中对各种相关观点的介绍和评述。,但对雕版印刷术在宋代的普及则基本形成了共识。自古以来对于雕版印刷术的优点就有着明确的认识,如明代的胡应麟就认为:“至唐末宋初,钞录一变而为印摹,卷轴一变而为书册。易成、难毁、节费、便藏,四善具焉。”*胡应麟:《少室山房笔丛》卷4《经籍会通四》,清光绪二十二年广雅书局刻本。而雕版印刷术产生的影响,尤其是对中国古代文化的影响,自近代以来就有学者加以论述,典型的如内藤湖南所说:“印刷技术的发展对弘扬文化是个巨大推动,随之出现了学问的民众化倾向”*[日]内藤湖南著、夏应元译:《中国史通论——内藤湖南博士中国史学著作选译》,社会科学文献出版社2004年版,第389页。;又如钱存训在李约瑟编著的《中国科学技术史》第五卷第一分册“纸和印刷”中,同样强调了印刷术扩大了文化传播的范围,拓展了能接触到“知识”的群体,并将其与科举考试等领域的变革联系起来。*⑥[英]李约瑟:《中国科学技术史》第5卷第1分册“纸和印刷”,科学出版社、上海古籍出版社1990年版,第337、338页。这些观点也基本为后来的学者所接受,从强调的重点来看,这一观点论述的主要是印刷术的发明使得信息、知识的大规模复制成为可能,由此扩大了文化传播的范围。以内藤湖南为代表的学者还将这种知识流传范围的扩展,尤其是在普通民众中的流传作为引发“唐宋变革”的原因之一。这种论述大都基于统计资料,也有着史实的基础,基本是成立的。

基于上述认识,一些研究者将印刷术造成的文化传播范围扩展产生的影响回归到“知识”本身,认为流传范围的扩展造成了知识本身的演变,如苏勇强认为书籍刊刻的发达推动了古文运动的形成*苏勇强:《北宋书籍刊刻与古文运动》,浙江大学出版社2010年版。;张高评、张锦辉等关于雕版印刷对宋代诗歌流派形成影响的研究以及对“诗分唐宋”的论述。*张高评:《宋代印刷传媒与诗分唐宋》,《江西师范大学学报》2011年第1期;张锦辉:《宋代雕版印刷传播对宋代诗歌的影响》,《云南社会科学》2013年第2期。这些观点总体而言应当是正确的,同时,中外学术界关于印刷术与欧洲文艺复兴运动之间的联系存在着一定的共识,且对某些专门门类的知识与印刷术的关系也进行过较为深入的讨论,如印刷术与欧洲文艺复兴时期地图发展之间的关系。*参见David Woodward,“Cartography and the Renaissance:Continuity and Change”,J.B.Harley and David Woodward,The History of Cartography,vol.3,Cartography in the European Renaissance,p.20.可能正是基于这种“常识性”的认识,目前学术界对宋代印刷术与某类具体知识的发展关系研究,主要的论证方式就是:印刷术造成了著作(知识)传播范围的扩展,由此造成了知识的发展或者变革。这种论证方式在逻辑上显然是存在缺陷的,即著作传播范围的扩展与知识的发展或者变革之间并不存在必然的线性联系:其一,在印刷术发明之前,也存在知识的扩展,那么印刷术发明之后,这种知识传播范围的扩展与之前相比存在哪些质的差异?以往这方面的研究多注重对印刷术发明之后知识传播范围扩展的展现,缺乏与之前的对比。其二,知识传播范围的扩展如何造成了知识的发展和变革,这种影响是如何具体展现出来的?以往这方面的研究缺乏具体事例、具体知识层面上的论证,似乎是基于先入为主的认识而将两者联系在一起,结论缺乏说服力。*如张锦辉认为:“宋代雕版印刷不仅保存了大量的宋人诗歌集,而且也促使其传播途径多样化,呈现出官方传播、商业传播、民间传播并举的局面。传播途径的多样化,既对文人文学创作和一生产生了深远影响,同时也对诗歌流派的形成、维系具有重要影响”,就是这方面的典型。作者并没有具体阐述所谓“深远影响”的表现,也没有从具体例证入手分析“传播途径的多样化”为何“对诗歌流派的形成、维系具有重要影响”。张锦辉:《宋代雕版印刷传播对宋代诗歌的影响》,《云南社会科学》2013年第2期。

此外,以往研究所强调的印刷术扩大了知识传播范围,只是看到了问题的一个方面,并不全面。众所周知,一代人积累的知识是无法直接、完整的传递给下一代的。从古至今,世代之间传递知识的唯一手段就是下一代人的重新学习,由此下一代人获取知识的可能性就成为知识传承的关键,而知识传承又影响到了知识的累积,知识的累积进而又在很大程度上决定了新知识产生的速度。在抄本和绘本时代,复制知识的低效率决定了知识流传范围的有限性和很容易受到彻底的破坏,因此某类知识的长期传承是比较困难的,由此使得知识的积累也是缓慢和脆弱的,进而使得建立在知识积累基础上新知识的产生也极为缓慢。印刷术的产生扩大了知识传播的范围,并且增大了知识保存的可能性。但以往关于印刷术对知识的影响研究中,主要强调的是印刷术扩大了知识传播的范围,而对于增大了知识保存和积累的可能性基本没有提及,有所提及,也只是一笔带过,缺乏具体的论述。如钱存训在李约瑟编著的《中国科学技术史》中提到:“到了宋代,印刷的大规模生产、发行和使得文字永存的力量引起了经学的复兴,也改变了治学和写作的方式。”⑥知识的保存和积累对新知识的产生,也就是知识创新的影响,对于人类知识的演进是更为重要的,因为即使知识流传范围扩展,如果无法传递到下一代,那么也就难以产生新知识,即使产生了新知识,如果这种新知识不能保存下来,那么这样的新知识对于人类知识的演进也是无用的。

总体而言,以往的研究虽然认识到了印刷术对于宋代“知识”发展和变革所产生的影响,但似乎只是基于这一认识建立了“传播”与知识“发展和变革”事实之间的联系,缺乏深入和具体例证层面的分析。以具体例证入手,从知识积累、传播的角度,具体分析印刷术对于宋代及其之后“知识”发展和变革方面产生的影响就显得尤为重要。现存中国古代的全国总图都是宋代之后的,且本人已经对其进行过较为全面的搜集,并对其发展脉络进行了细致的梳理,以下即以全国总图为例对这一问题进行阐释。

二、印刷术对宋代及其之后全国总图发展的影响

在对这一问题进行分析之前,首先要考虑唐代及其之前,也就是印刷术普遍使用之前全国总图的流传情况。虽然在唐代及其之前出现过一些著名的全国总图,如裴秀的《禹贡地域图》、贾躭的《海内华夷图》,但这些地图都没有流传下来,文献中也缺乏它们流传情况的记载,因而对唐代之前全国总图的流传情况进行直接分析是不太可能的,基于零散的资料得出的结论也缺乏说服力。以下试图从宋代及其之后的地图入手,基于中国古代地图绘制的特点来对这一问题进行分析。

中国古代存在晚出地图改绘早期地图的传统,不过这种改绘通常并不彻底,大都只是修改地图改绘者感兴趣或者主要关注的内容,不会将早期地图上的所有地理要素,尤其是行政区划名称全部修改,由此在改绘后的地图上往往留下一些早期的地名,如从宋代流传至清代的“十五国风”主题系列地图*成一农:《十五国风系列地图研究》,《安徽史学》2017年第5期。。

现存全国总图中,能追溯到的最早行政区划名是宋代的。少有的例外就是《禹迹图》,“图中京西南路和北路,京东东路和西路,河北东路和西路,河东路,永兴军路,秦凤路,淮南东路和西路,两浙路,江南东路和西路,成都府路,利州路,福建路等所标注的均为宋代的府、州,即图幅上额附注的‘今州郡名’。而荆湖南路和北路,梓州路,夔州路,广南东路和西路等,唐、宋地名混合使用,域外地区几乎全部使用唐代州郡和山水地名。”*何德宪:《齐刻〈禹迹图〉论略》,《辽海文物学刊》1997年第1期。自清人毕沅以来,很多学者认为该图是基于唐代贾躭的《海内华夷图》绘制的*参见辛德勇:《说阜昌石刻〈禹迹图〉与〈华夷图〉》,《燕京学报》新28期,北京大学出版社2010年版。。辛德勇否定了这一观点,并认为另一幅宋代地图《华夷图》是基于唐代贾躭的《海内华夷图》绘制的。*参见辛德勇:《说阜昌石刻〈禹迹图〉与〈华夷图〉》,《燕京学报》新28期,北京大学出版社2010年版。实际上这一观点也为之前的曹婉如等学者所持有*曹婉如:《华夷图和禹迹图的几个问题》,《科学史集刊》第6期,科学出版社 1963年版,第36页。,只是主要依据的是该图图记注中提到“其四方蕃夷之地,唐贾魏公图所载凡数百余国,今取(列)其著闻者”,以及图中黄河下游河道的走势为宋代仁宗庆历八年之前的状况。但上述认识存在如下问题:《华夷图》中的图记只是陈述在绘制周边“四方蕃夷之地”时参考了贾躭的地图。即使曹婉如的推断是正确的,但是从图中内容来看,图幅四周的文字注记大部分应当是宋人所写的*如“夏国自唐末拓跋思恭赐姓李氏,宋端拱初赐以国姓,至宝元六年元昊始僭号”;“甘凉五州即汉武时取浑邪、休屠王地置河西四郡,南隔诸羌、据二关断匈奴右臂以通西域。宋初以来朝贡不绝”等。,图中的行政建置都是宋代的,某些河道描绘的也是宋代的情况,最为典型的就是东京(开封)附近的河道,其东南向的两支是宋代开凿的惠民河和金水河,在唐代是没有的。因此,《华夷图》即使以贾躭的《海内华夷图》为底图,采用也只有地图轮廓和部分河道的走势。此外,就内容而言,《华夷图》很可能是改绘自《历代地理指掌图》某一版本的《古今华夷区域总要图》*参见成一农:《浅析〈华夷图〉与〈历代地理指掌图〉中〈古今华夷区域总要图〉之间的关系》,《文津学志》第6辑,国家图书馆出版社2013年版,第164页。,而根据分析《古今华夷区域总要图》可能是以《历代地理指掌图》中“太宗一统之图”,即一幅北宋时期的地图为底图绘制的。*成一农:《浅析〈华夷图〉与〈历代地理指掌图〉中〈古今华夷区域总要图〉之间的关系》,《文津学志》第6辑,第164页。因此,《华夷图》很可能与贾躭的《海内华夷图》之间没有直接的关系,即使存在联系,关系也并不密切。

不仅现存中国古代全国总图中基本没有宋代之前的地名,而且在宋代之后古籍中长期留存、具有较大影响力的全国总图,绘制时间基本只能追溯到宋代,要不就是图面上找不到宋代之前的地理要素信息,如上面提到的“十五国风”系列地图;要不就是明确是宋代绘制的,如著名的《历代地理指掌图》。

从上述分析来看,即使存在《华夷图》这样的例外,但可以明确宋代及其之后的全国总图几乎没有受到唐代地图的影响,甚至可以进一步推论,宋代已经基本难以看到唐代的全国总图。当然这里论述的是唐代地图的留存情况,虽然留存与传播之间存在差异,但是如果我们承认在抄本和绘本时代,地图的流传范围与地图的留存几率之间存在较大相关性的话,那么也就说明唐代全国总图的流传范围也是非常有限的。而且,这一推论也应当可以适用于唐代之前,即在唐代及其之前绘制的全国总图的流传范围应当很小,留存到后世的几率也不大,因此虽然可能也存在某些全国总图的传承,但应当是极其有限的,并且难以长期延续。由此造成的结果就是,唐代及其之前的地图几乎没有对后世产生影响,即地图所承载的知识难以在后世流传,而后世也难以基于这些知识进行创新,由此知识的演进是缓慢和不成体系的。

宋代及其之后,这种情况发生了根本性的变化。以往对于宋代全国总图的研究,大都集中于石刻地图以及历史地图集《历代地图指掌图》,但需要注意的是,在保存至今的宋代古籍中还存在大量的全国总图,如在现存的五部宋代著作,《十七史详节》《陆状元增节音注精议资治通鉴》《音注全文春秋括例始末左传句读直解》《永嘉朱先生三国六朝五代纪年总辨》《笺注唐贤绝句三体诗法》中存在一系列轮廓和绘制方法非常近似的历史地图,这些历史地图所表现的时间上至五帝下至五代,可能出自同一套原本已经散佚的历史地图集。*参见成一农:《中国古代历史地图集的编绘及其演变》,待刊稿。这种情况与没有任何地图保存至今的唐代形成了鲜明的对比。

不仅如此,这些全国总图中的很大一部分,被后世书籍广泛引用。如“十五国风地理图”成于宋,此后在与《诗经》有关的著作中长期延续直至清代*成一农:《十五国风系列地图研究》,《安徽史学》2017年第5期。。更为典型的就是《历代地理指掌图》中一些与《禹贡》和《春秋》有关的地图,被大量经部著作引用。如引用了《历代地理指掌图》“禹迹图”的古籍约有9种,具体又可以分为三种情况:

第一类是对《历代地图指掌图》“禹迹图”的直接复制,属于这一类的地图有《三才图会》“禹迹图”、《修攘通考》“禹迹图”。此外,《新编纂图增类群书类要事林广记》“历代舆图”和《纂图增新群书类要事林广记》“历代舆地之图”,除左上角的长城等少数地理要素细节外,图面中的绝大部分内容与《历代地图指掌图》“禹迹图”基本一致。

第二类包括《六经图》“禹贡九州疆界之图”、《六经图碑》“禹贡九州疆界图”、《七经图》“禹贡九州疆界之图”以及《八编类纂》“禹贡九州疆界之图”四幅,以《历代地图指掌图》“禹迹图”为基础,对其中的地理要素进行了大幅度的精简,如去掉了长城、大量的河流、一些上古都城的名称。此外,除《六经图碑》之外,其他三幅地图中的海南岛都与陆地连接为一体。不过,地图上的主要地名依然被沿用,地图左上部分近似于长方形的边界轮廓可以看成是《历代地图指掌图》“禹迹图”左侧南北向绘制的黄河与地图边框的变形。需要注意的是,地图内容也做了较大改动,如将大致相当于今天广东和广西两省的地域定为“南越”,并将其排除在了《历代地图指掌图》“禹迹图”的“九州”之外,体现了这些古籍的作者对“禹迹图”所承载知识的改造。

第三类只有《帝王经世图谱》“禹迹九州之图”一幅,可以看成是第二类地图的进一步简化,去掉了所有的河流和水体,但将河流的名称都保留了下来。将大致相当于今天广东和广西两省的地域排除在“九州”之外,可以看出其与第二类地图的直接继承关系。

以《历代地理指掌图》“春秋列国之图”为祖本,收录在古籍中的地图共有15幅,这些地图所绘内容基本相同,主要差异在于地图左上角的一系列河流和右上角“辽水”的表现形式,左上角的长城是否表现为一个整体,以及右下角“闽越”与“南越”之间是否绘制有界线。基于这些差异,这15幅地图大致可以分为5类:

第一类,《修攘通考》“春秋列国之图”,与《历代地理指掌图》“春秋列国之图”完全一致。

第二类,《八编类纂》“春秋诸国地理图”、《七经图》“春秋诸国地理图”和《六经图》“春秋诸国地理图”,与第一类地图的主要差别在于没有绘制“闽越”与“南越”之间的界线。

第三类,《春秋四家五传平文》“东坡指掌春秋图”“西周以上地图”、《八编类纂》“春秋列国图”、《图书编》“春秋列国图”、《武备地利》“春秋列国图”以及《左氏兵法测要》“春秋列国图”,与第一类地图的主要差别在于地图左上角的河流被表现为一系列相互连接的半月形,右上角的“辽水”被表现为一个线条,左上角的长城被表现为一个整体,但右下角“闽越”与“南越”之间的边界保留了下来,因此其应当是直接继承于第一类地图。

第四类,只有《三才图会》“春秋列国之图”,与第三类的差异在于删除了左上角“山戎”以东的部分,该图应当是以第三类地图为基础改绘的。

第五类,《广舆考》“东坡指掌春秋列国图”、《春秋大全》“春秋大全列国图”和《春秋左传评苑》“东坡指掌春秋列国图”,与第三类地图基本一致,唯一的差异就是没有表现右下角“闽越”与“南越”之间的界线(在《春秋大全》“春秋大全列国图”中这一边界只表现了南段的小部分),这类地图应当是以第三类地图为基础改绘的。

随着印刷术的日益普及,明代的情况更具有代表性。明代的三幅全国总图,即《广舆图》“舆地总图”、《广舆图叙》“大明一统图”和《大明一统志》“大明一统之图”出现之后,被大量书籍引用、改绘,其中《广舆图》“舆地总图”出现于明末的至少20部著作中;桂萼《广舆图叙》中的“大明一统图”出现在明代至少16部著作(地图)中;《大明一统志》的“大明一统之图”也出现在了明代6部著作中。此外,《广舆图》中的“九边总图”也出现于至少26部著作中。

上述情况只是表现了宋代之后印刷古籍中全国总图的广泛传播和长期留存,但正如前文所述,对于知识的演进而言,更为重要的是在知识长期留存基础上新知识的创造。下面以《广舆图》为例进行说明。

如上所述,《广舆图》“舆地总图”被后世大量书籍所抄录,但除了简单的抄录之外,也存在以其为基础,基于抄录者的认识而对内容的删减、增补,从而形成新地图的现象,根据改绘方式,大致可以分为两类:

第一类是对地图的正方向逆时针转动了90°,以东为上,这类地图有三幅,即《筹海图编》“舆地全图”、《海防纂要》“舆地全图”和《武备志》“舆地总图”。这些地图中还增加了日本、琉球、小琉球、暹罗和占城等新的内容。从成书时间来看,《筹海图编》应当是这一系列地图的鼻祖。

第二类是对原图简化的基础上增加了新内容。如《一统路程图记》中的三幅地图“北京至十三省各边路图”“南京至十三省各边路图”和“舆地总图”,对《广舆图》“舆地总图”进行了大量简化,基本只保留了海岸线的轮廓以及长江和黄河,但增加了《一统路程图记》的作者所关注的与道路有关的内容。《夏书禹贡广览》“禹贡广舆总图”,同样只保留了“舆地总图”的海岸线轮廓和重要河流,但标注了符合“禹贡广舆总图”主题的“九州”。《地理大全》“中国三大干山水总图”,在保留海岸线轮廓和重要河流的基础上,在海中增加了日本等内容,在地图西侧增加了一些山脉的图形和“黑水”,并标注了中国的“三大干”。《戎事类占》“州国分野图”,在保留海岸线轮廓和重要河流的基础上,添加了与“州国分野图”主题有关的分野内容。《图书编》“历代国都图”保留了《广舆图》“舆地总图”中标志性的贯穿地图北侧的沙漠,沙漠以北的两个圆形湖泊没有使用圆形表示,但保留了湖泊名称,同时去除了除黄河之外的所有河流,黄河河源绘制的比较夸张,地名也大为简化,同时增绘了符合“历代国都图”主题的一些古代都城。《禹贡古今合注》“禹贡九州与今省直离合图”“九州分野”,虽然精简了《广舆图》“舆地总图”中的河流和山脉,但增加了“九州”的内容,并且粗略绘制出了大部分府级政区之间的界线。

如果以上这些地图只是对《广舆图》“舆地总图”的少量修订、增补的话,那么明末清初以《广舆图》“舆地总图”为底图绘制的三套历史地图集,则是更具有创新性的“新知识”创造。明崇祯十六年(1643年)沈定之、吴国辅编绘《今古舆地图》,包括58幅舆图,采用“今墨古朱”的表示方法。这一图集虽然是参照《历代地理指掌图》的体例编绘的,有些图说也抄自《历代地理指掌图》,一些图名也直接沿用了《历代地理指掌图》,但所有地图都是以《广舆图》“舆地总图”为基础绘制,更为重要的是,作为历史地图集,其所绘的历史内容并不是抄录《历代地理指掌图》,而是来源于作者自己的认识和创造。此外,虽然图集的所有地图中都绘制有长城,但与万历本《广舆图》的“舆地总图”所绘长城并不一致,而是向西延伸到了肃州,有可能是其作者自行添加的。总体而言,虽然这套历史地图集可能在某些方面参考了《历代地理指掌图》和其他著作,但可以认为整套图集应当是作者基于自己的认知,以《广舆图》“舆地总图”为底图所创造的“新知识”。

类似的还有明末王光鲁《阅史约书》,有《地图》1卷,35幅,同样以《广舆图》“舆地总图”为底图绘制。成书于明末清初朱约淳的《阅史津逮》,附有大量地图,属于历史地图的有21幅,从图中黄河与长城的形状和长城东至鸭绿江来看,使用的底图应当是万历版《广舆图》的“舆地总图”。

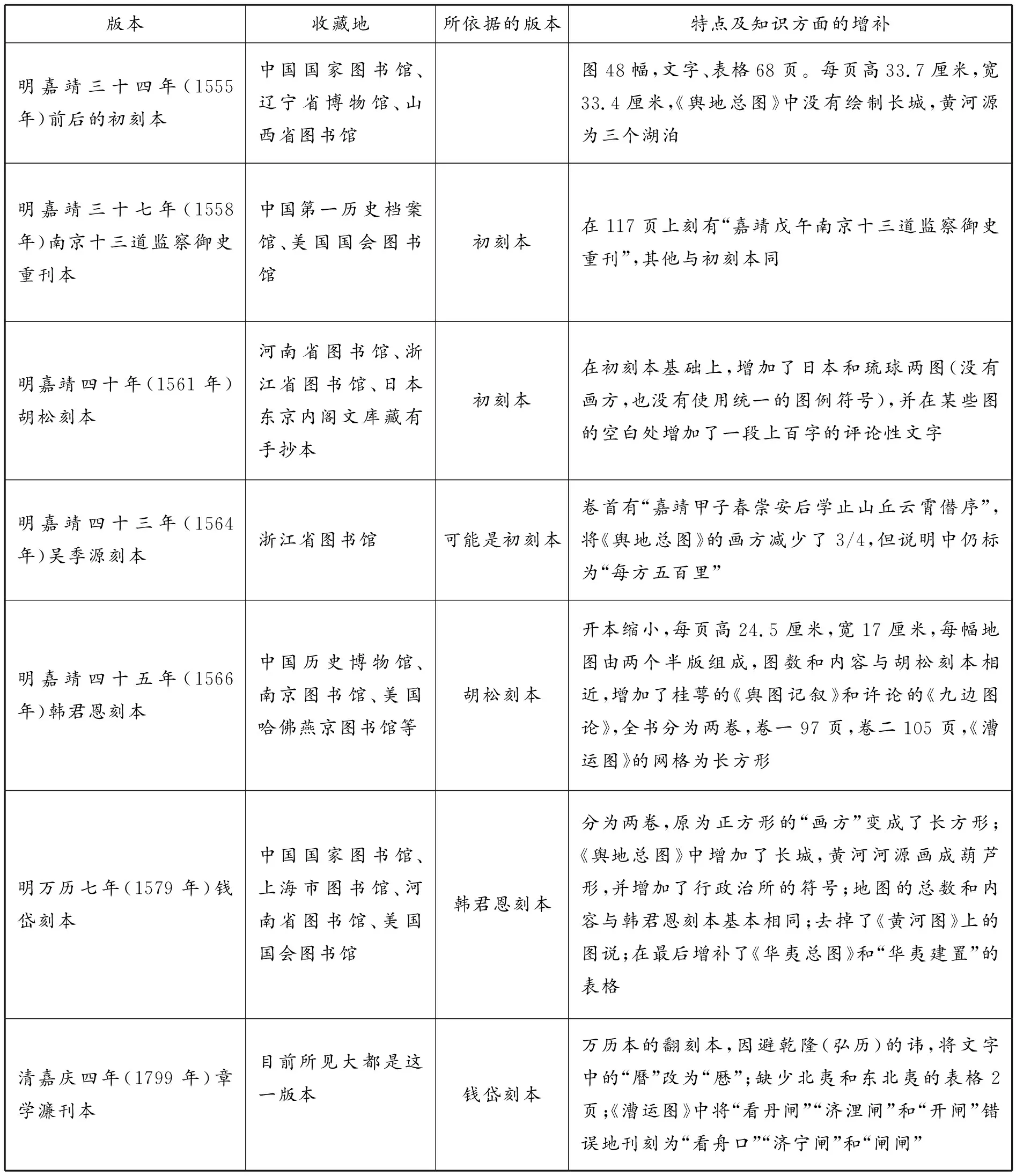

就整部著作而言,由于以印刷的形式传播,《广舆图》在流传中被一些学者获得,并进行修订、增补,形成了不同的版本,而且其中一些版本并不是在初刻本基本上形成的,而是在之后的某一刻印本基础上形成的,这充分说明了印刷术在知识的保存、流传和新知识形成中所发挥的作用。《广舆图》现存七种版本在知识上的增补和版本之间的传承关系,可参见下页表格。*参见成一农:《〈广舆图〉史话》,国家图书馆出版社2017年版。

而且明代后期出现了很多以《广舆图》为基础,通过增补大量相关知识和作者自己的认识而形成的著作,最明显的莫过于明万历年间(1573—1619年)汪作舟的《广舆考》。《广舆考》编次和舆图的形式与《广舆图》基本一致,但在考述部分增加了大量的文字。类似的还有明末吴学俨、朱绍本、朱国达、朱国干等人编制的《地图综要》、明崇祯年间(1628—1644年)陈组绶的《皇明职方地图》以及潘光祖的《汇辑舆图备考全书》等。

《广舆图》的流传还带来了西方人关于亚洲东部沿海的新认识。在《广舆图》流传到欧洲之前,西方人印制的世界地图或东亚地图对中国沿海的描绘既粗略又失实,通常把中国的海岸线绘制成近乎南北的直线,内陆所有的河流皆相互连通,与现实相差甚远。直到利玛窦(Matteo Ricci)、罗明坚(Michele Ruggieri)、卫匡国(Martino Martini)等人仿照《广舆图》摹绘的西文中国地图相继在欧洲印制出版以后,西方人对亚洲东部沿海和中国内地的地貌才有了准确的认识,西方人绘制的东亚或中国地图也才逐渐与地理真实相符。*具体可参见吴莉苇:《17世纪的耶稣会士与欧人中国地理形象的确立》,未刊稿。

综上而言,可以看到《广舆图》初刻本印行之后,就广为流传,再加上优秀的内容,很快就被翻刻、增补,甚至被再次增补、翻刻,而这些翻刻、增补也大都采用的是刻本形式。因此,可以认为正是印刷术造就了《广舆图》的留存、传播以及在知识上的积累和创新。

现存《广舆图》的各种版本与传承关系表

更为重要的是,虽然《广舆图》中的大部分知识是之前或者同时代存在和流传的,但这些知识都是相互独立的,而《广舆图》将它们编绘在一起之后,形成了一套与明代中后期知识分子关注的重要问题相关的知识汇编,形成了一种新的知识体系。不仅如此,后来的学者又以《广舆图》的知识体系为基础,通过增加其他已有的知识或者自己的认识,对这一知识体系进行丰富和创新。随着时局的演变,这一知识体系在清代初年之后影响力逐渐减弱,但由于印刷术,不仅使其本身没有散佚,而且使其形成的这套知识体系也都基本完整的保存下来。

结 论

如果将地图看成一种与文本类似的知识载体的话,那么由于唐代之前绘制的地图无论在当时,还是在后世都没有广泛的流传,且基本没有长时间的留存,也没有对宋代及其之后的地图造成影响,因此可以认为地图所承载的知识没有形成一种清晰的具有系统性的体系,由此知识的创新和演进也是缓慢的。而宋代之后通过印刷传播的地图则在古籍中被大量引用,从而使这些地图承载的知识长期流传且有着长时间的影响力。不仅如此,以《广舆图》为代表的某些地图集,其自身就是在综合当时流传的各种地图所承载的知识和其他类型知识的基础上构成的新的知识体系,而且这种新的知识体系通过印刷而广泛流传,且在流传的过程中,通过不断加入新内容而进一步形成了知识创新,这些创新同样通过印刷得以长期流传。因此,与唐代及其之前相比,宋代印刷术的普及不仅使得地图所承载的知识广泛流传、延续,而且基于这种流传、延续激发了知识的不断发展和创新,形成了一些具有长期留存和广泛影响力的知识体系。

我们还可以将这一结论从地图所承载的知识拓展到其他类型的知识。与后世相比,唐代之前,知识的流传、保存、创新是非常有限的,目前除了少量出土于墓葬、敦煌石窟的文献之外,唐代之前的文本(即知识)留存于世的数量很少,基本集中于当时得到广泛传抄的一些史书和儒家经典。唐代之后随着印刷术的发展,大量知识以文本形式留存下来,形成了丰富的脉络、谱系,且以这些知识为基础,通过不断的加工、补充,从而形成了新知识。印刷术的普遍运用可以说从根本上改变了中国古代知识积累、形成的节奏,由此也极大加快了中国古代知识的发展,在这层意义上,可以说唐宋之际是中国古代知识形成方式的变革期。

最后,众所周知,印刷术在欧洲的普遍使用是促成文艺复兴的因素之一,然而在中国虽然出现了知识的爆发性增长,但并没有促成与欧洲类似的“文艺复兴”。究其原因,除了社会文化等复杂的背景方面的差异之外,还有一点就是地理大发现等对于欧洲传统的知识体系造成了根本性的冲击,即知识的爆发性增长是在原有知识体系外发生的,因此由“量变”达成了“质变”。而中国的知识爆发性增长则是局限于原有的知识体系之内,无法对原有的知识体系形成突破,因此无法形成知识的“质变”。当然这是一个非常复杂的问题,已经远远超出本文论述的范围,在这里只是一些初步的构想,今后当另撰文叙述。

[本文为国家社科基金重大项目“中国国家图书馆所藏中文古地图的整理与研究”(16ZDA117) 的阶段性成果。]