金融化对企业投资的影响

(教授),

一、引言

金融发展涉及经济社会的方方面面,各个方面的反作用都可理解为“化”,所以“金融化”没有一个明确的定义。学界普遍接受的关于金融化的宏观定义是:经济运行中出现的金融市场、金融动机、金融机构以及金融人才的作用越来越突出的现象[1]。微观视角较为接受的金融化定义是:非金融企业的行为越来越倾向于金融投资的过程,或者非金融企业的经营越来越受到机构投资影响或控制的现象[2]。研究金融化是一个从宏观到微观慢慢过渡的过程,先是从宏观上研究金融发展对经济增长、收入分配等的影响,后逐渐过渡到微观企业角度,研究金融化对企业投资的影响,从侧面反映出金融发展对经济发展的影响。无论是从宏观视角还是微观视角,学者们得到了一个与传统理论相悖的结论,即过度的金融化对经济发展有明显的负作用。

在金融业和房地产业暴利的驱动下,非金融企业试图进行金融投资以分享其超额利润,并逐渐成为国内非金融企业投资的重要目标。非金融企业本应向社会提供产品以及与金融无关的服务,可是近年来大量国内上市非金融公司积极投资金融资产,导致我国非金融部门的实体投资率在波动中下降,金融投资率却逐步上升。

不论是融资约束大的企业还是融资约束小的企业,金融投资都在不断增加,金融收入较以往也有了大幅增长。在外部金融发展和内部金融化的共同作用下,非金融企业很容易偏离主营业务,造成实体经济空心化的现象。

西方发达国家的高度金融化已经表明非金融部门过度金融化会加剧产业空心化和资产泡沫化,对经济造成不利影响。那么,我国非金融部门进行金融投资活动是否已经影响到实体投资?换句话说,随着我国非金融部门金融化程度的上升,我国的金融化是否与西方国家一样对经济增长造成了负面的影响?可见,分析我国金融化程度、研究我国金融化对企业实体投资的影响,不仅可为企业进行合理投资提供依据,而且能够为国家宏观经济政策的制定提供一定的参考价值。

二、文献综述

金融发展是金融部门、金融机构、金融市场的发展,金融化是金融发展到一定阶段后表现出来的反作用力。金融化与金融发展的区别在于,前者更能体现经济与金融日益相互渗透的互动关系、社会财富或资产日益金融资产化的微观主体投资行为,其所覆盖范围、界定范畴更为宽广[3]。后凯恩斯时代关于“金融化”的文献说明了金融部门的扩张会对经济系统[1]、收入分配和需求[4]、投资[5]产生负面影响。这些文献多集中在宏观层面,其实质还是指金融发展,没有体现金融发展的反作用力。

2008年金融危机爆发后,经济金融化作为资本主义历史变迁的三大趋势之一再次被推向了高潮,其研究视角也自宏观层面转到微观层面。自此之后,金融化一词被广泛使用,如房地产金融化、商品金融化等。金融化的实质是各个行业对金融发展的回应,表现出来的结果是非金融企业金融投资的比重越来越大,利润越来越依赖金融渠道。西方发达国家的经验证据已经表明,金融化这一反作用力会推动金融发展,加剧金融部门“脱实向虚”的倾向,从而阻碍经济增长。

国内研究金融化与经济增长关系的文献不多。最早提到经济金融化一词的国内学者是张慕濒、诸葛恒中[6],他们通过梳理西方金融化的评价指标,以国内制造业企业为研究对象,从宏观层面、部门层面和行业层面分别进行分析,发现我国实体经济部门尚未出现显著、持续的过度金融化现象,我国企业进行金融投资活动获得的利润更多的还是用于固定资产投资和扩大再生产。

但是,张慕濒、孙亚琼[7]在另一篇论文中,从企业资金的来源和使用角度证实了金融化会加剧金融资源的错配,我国出现的经济金融化这一趋势影响了实体经济的发展环境。经济金融化对实体经济造成的不利影响,在张成思、张步昙[8]的论文中再一次得到论证,他们通过构建时变的企业投资决策模型,找到衡量经济金融化的三个指标,即固定资产与金融资产之间的利差、金融资产风险比重及金融化程度,诠释了经济金融化降低中国实业投资率的路径。但是这一理论模型有一个前提假设,即企业会在金融投资收益率和固定资产投资收益率之间进行权衡,而企业进行金融投资时是否进行了权衡是一个主观的情况,我们很难判断企业是否理性地进行了决策。因此,本文借鉴Tori、Onaran[9]的做法,从资金运用的动态过程出发,构建内在的动态模型,研究金融投资支出和金融收入这两个反映经济金融化的指标对企业实体投资的影响,侧面说明金融化对我国经济增长的影响。

最早用微观经济方法评估金融对企业投资的影响可以追溯到Fazzari、Mott[10]以及 Ndikumana[11]的开创性著作。目前,只有 Demir[12]和 Tori、Onaran[9]从微观经济学的角度直接分析了金融化对实体投资的影响。此外,Tori、Onaran[9]在Fazzari、Mott[10]研究的基础上,将金融收入和金融投资支出纳入后凯恩斯投资模型,创新性地提出了一个动态的企业投资模型,并利用上市公司微观数据证明了金融化对实体投资存在负效应。但是由于英国会计准则的限制,Tori、Onaran[9]用利息收入和现金红利收入代替金融收入并不能完全反映金融化对实体投资的影响。而我国由于会计准则不同,上市公司年报中有金融收入的各项数据,因此可以更好地反映金融化对企业实体投资的影响。

三、模型设计与变量说明

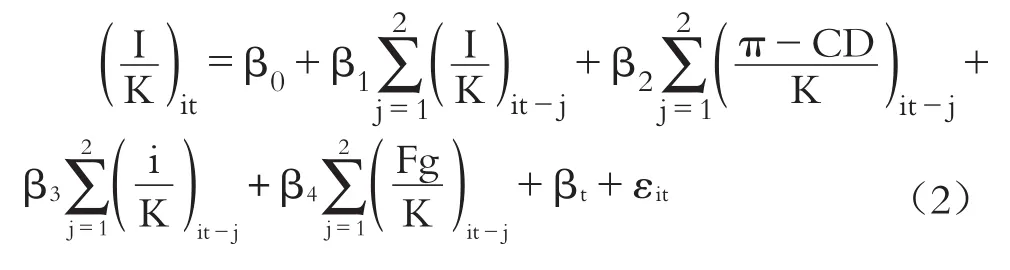

1.模型设计。为了反映资本积累的内在动态性,本文将通过数据反映金融化对企业实体投资的影响。借鉴Tori、Onaran[9]的动态投资模型,结合我国上市公司数据的特点,引入金融投资和金融收入两个指标来衡量企业外向金融化和内向金融化,构建符合我国企业的动态投资模型。模型(1)是企业投资的基本模型,投资积累率I/K为:

其中:I是新增的固定资产投资额;K是净资产;π是营业收入;CD是本年已分配股利;π-CD代表留存收益;i是负债的利息支出;βt代表无法观测的时间虚拟变量;标准误εit包含企业层面的固定效应和随机冲击。上述所有变量都用净资产K进行标准化。考虑到投资的计划性和长期性,所有变量都滞后一阶和两阶。本文预计滞后的投资累积率、留存收益对固定资产投资产生正向影响,利息支出对固定资产投资产生负向影响。

当前企业越来越多地接触到金融市场,因此在基本的动态投资模型中,非金融企业不仅把营业收入用于支付现金股利和利息,还会购买金融资产进行金融投资,这可能是出于储备资金的目的,更可能是出于市场套利的动机[2]。无论哪种动机,企业将营业收入用于购买金融资产,都会不同程度地减少本期固定资产的投资额,因此在模型(1)的基础上加入金融资产/净资产这一项得到模型(2),并预期金融资产/净资产与固定资产投资负相关。

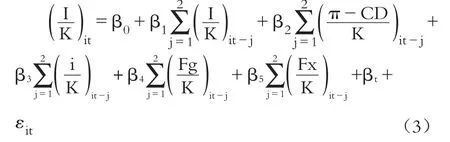

理论上,金融资产会带来金融收入,金融收入对固定资产投资的影响是不确定的。一方面,金融收入会减少公司的融资约束,从而促进企业进行固定资产投资。特别地,这个减弱融资约束的作用只对小公司有影响,对大公司的影响较小。另一方面,由于金融资产的短期收益高于固定资产投资收益,非金融企业会将金融收入继续投入金融市场,从而挤占固定资产投资的资金。本文预计金融收入会促进当期固定资产投资增加。

为了验证托宾Q的理论是否适合我国上市公司,本研究将加入托宾Q值形成模型(4)。这里预计托宾Q值高的企业用于固定资产投资的资金比例较高。

2.数据来源和变量选取。本文从CSMAR数据库获得沪深两市全部A股数据,预处理的方式是:删除包括房地产在内的泛金融类企业;删除金融支出和收入数据缺失及不连续的企业。最终得到2006~2015年956家上市公司9370个观测值。除现金股利外,本文涉及的指标均来自于CSMAR数据库,现金股利的数据来自于Wind数据库。为了降低离群值对结果的影响,对所有的连续变量进行1%的缩尾处理。本研究中所涉及的所有变量定义及计算如表1所示。本文的控制变量包括公司规模、财务杠杆率、发展能力及行业虚拟变量,因篇幅所限,且不是本文研究重点,所以不予赘述。

表1 主要变量定义及计算

四、实证分析

1.描述性统计。本文的描述性统计分为两类:一类是全样本的描述性统计,另一类是制造业样本的描述性统计。在表2全样本描述性统计中,固定资产投资率的均值为0.2790,标准差为0.3440,说明我国非金融企业的固定资产投资率总体不高,每个企业的差别也不大。留存收益率的均值为4.8130,标准差为6.8260,这表明非金融企业留存收益比较高,同时每个企业的差异很大。利息支出率的均值为0.0597,标准差为0.0915,说明非金融企业的利息收入普遍较低。此外,利息支出率的最小值为负数,表示有些企业获得了利息收入。金融投资率的均值为0.290,标准差为0.9710,这表示非金融企业金融投资较多,而且企业是否进行金融投资以及投资多少的差异很大。托宾Q值的均值为1.9320,标准差为1.7210,这表明我国非金融企业的整体的托宾Q值不低,但是差异较大。

表2 全样本描述性统计

表3为制造业样本的描述性统计结果。由表3可知,制造业样本的固定资产投资率的均值和标准差与全样本相差不大。总体来说,其均值和标准差相比全样本都小一些,这可能是因为不同行业所需的固定投资差异造成的。制造业的留存收益率均值、标准差均低于全样本均值,与非金融企业整体相比,我国制造业的平均留存收益率更低,波动幅度也较小。制造业样本的利息支出率、金融投资率及金融收入比例的均值、标准差都低于全样本,由此表明金融化并非是制造业特有的现象,其他行业的金融化水平可能比制造业更高。制造业样本的托宾Q值的均值大于全样本,但标准差略低于全样本,这表明制造业企业创造的社会价值的平均值比非金融企业总体的平均值更高,波动性也更小,但是行业内的差异仍然很大。

表3 制造业样本描述性统计

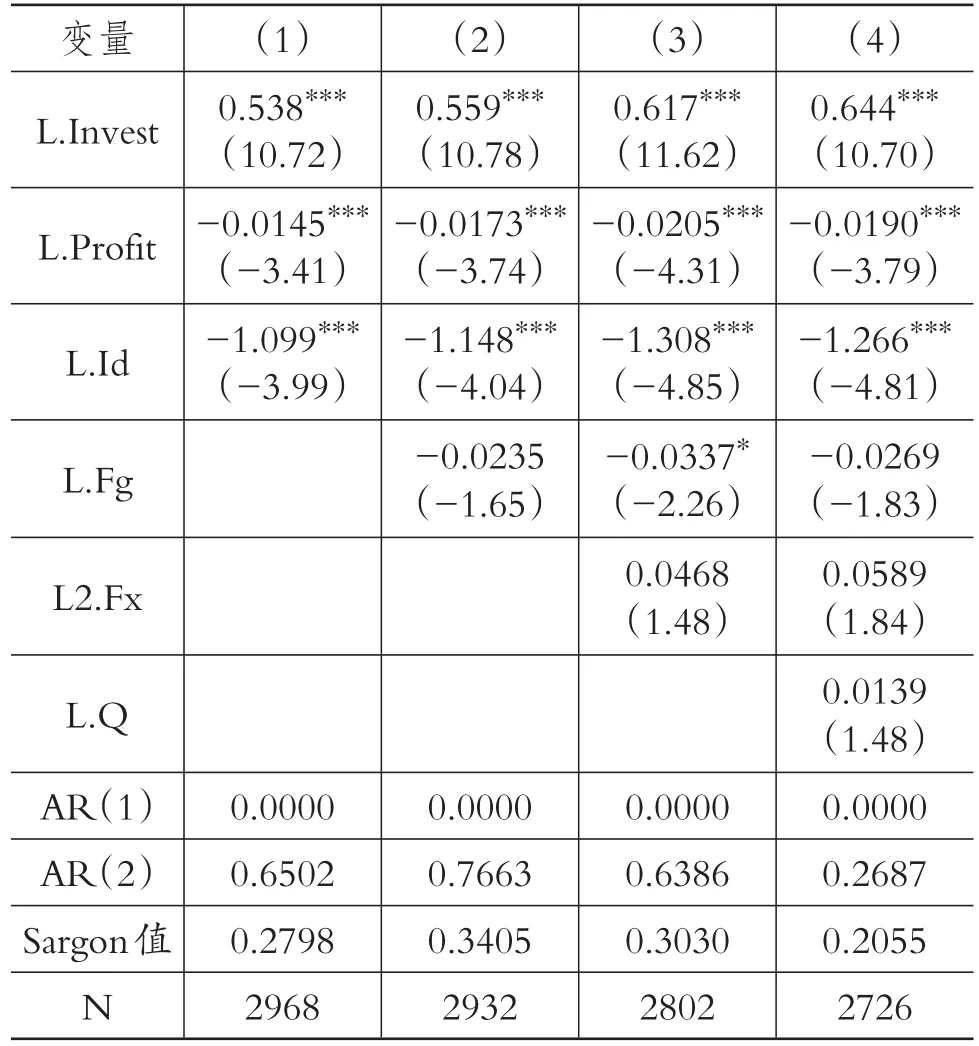

2.全样本估计结果与分析。根据已处理的数据,运用差分GMM方法,基于“一般到特定”的策略对上述递进的四个模型进行实证分析,得到只有一个显著变量的模型。得到的全样本估计结果如表4所示。

表4的第1列显示了模型(1)的估计系数。与预期不完全一致,新增固定资产投资的滞后项对实体投资有积极影响,而留存收益与利息支出的滞后项有显著负面影响。其中,留存收益的滞后项为显著负向影响,而非正向影响,可能是因为本期留存收益多代表公司产能较大,下期将不会进行固定资产扩张,从而减少下期固定资产投资。该研究结果与Tori等[9]对英国的调查结果不完全一致,具体表现在留存收益这个指标的正负性上。

第2列显示了模型(2)的估计结果,发现金融投资率的滞后一期有较小的负向影响,这反映了金融化的负向作用。因此,体现企业金融化的金融投资会占用企业投资资金,不仅降低了可用资金的流动性,对固定资产投资也有一定的挤占效应。

表4 全样本实证结果

第3列是模型(3)的结果。非金融企业金融收入的两期滞后对固定资产投资产生有利影响,而且这个系数大于金融投资滞后一期的系数的绝对值。这说明我国非金融企业的金融化整体上是有利于企业投资积累的,在金融市场进行投资套利不是普遍现象,或者企业进行金融投资的目的最终也是为实体投资积累资金。

在第4列是包括股票市场评估托宾Q值的滞后项的模型(4)的估计结果。托宾Q值有显著的积极效应,这是因为非金融企业的股票市场价值越大,市场对公司未来利润的预期越大,企业将会更多地在资本市场上发行股票来进行融资,对于新设备的投资也会增加。此外,除了金融投资的滞后项,其他系数的大小仍然保持稳健性。

3.制造业样本估计结果与分析。为验证结论的稳健性,本文采取与全样本实证相同的方法,对制造业样本进行估计,结果如表5所示。对比来看,表5的结果与表4的结果相似。

第1列是模型(1)的估计系数,新增固定资产投资的滞后项对投资有积极影响,而留存收益、利息支出的滞后项对投资有显著负向影响。其中,制造业固定资产投资滞后一期的估计系数大于全样本,这是因为制造业比其他行业更需要新设备等固定资产的投资。制造业留存收益滞后一期的估计系数比全样本的估计系数要小,即留存收益对固定资产投资积累的负向作用更大。这说明制造业产能对其固定资产投资的影响比其他行业更大,因为制造业更容易出现产能过剩的现象。

表5 制造业样本实证结果

第2列显示了模型(2)的估计结果,可以发现金融投资的滞后一期对投资有较小的负向影响,这反映了金融化的负向作用,表明企业金融化的金融投资会占用企业投资资金,对固定资产投资形成挤占效应。

第3列是模型(3)的估计结果,非金融企业金融收入的两期滞后对固定资产投资产生有利影响,而且这个系数大于金融支出一期滞后的系数的绝对值,说明我国非金融企业的金融化整体上是有利于企业投资积累的。

第2列和第3列的结果共同证明本文重点研究的金融化对非金融企业的影响观点仍然成立,即金融投资对制造业的投资积累有不利影响,而金融收入对制造业的投资积累有积极的影响。与全样本不同的是,制造业金融投资的不利影响更大,金融收入的有利影响更小。如模型(3)中,在表4全样本结果中,金融投资滞后一期项和金融收入滞后两期项的估计系数分别为-0.0276、0.113,而表5制造业样本中这两个指标的估计系数分别为-0.0399、0.103,模型(4)中的相关系数也可以给予同样的证明。

第4列是模型(4)的估计结果,与全样本一致,托宾Q值的估计系数仍然为正,表明股票市场价值对实体投资有显著的积极影响,但制造业样本托宾Q值的估计系数比全样本的要小,这可能是因为制造业企业受股票市场价值的影响较小。

与表4全样本结果相比较,表5中四个模型共同反映出的特征有:①制造业固定资产投资滞后一期的估计系数大于全样本,这是因为制造业比其他行业更需要新设备等固定资产的投资。②制造业留存收益滞后一期的估计系数比全样本下的估计系数要小,这说明制造业产能对其固定资产投资的影响比其他行业更大,因为制造业更容易出现产能过剩的现象。③制造业利息支出滞后一期的估计系数比全样本下的估计系数要大,这说明制造业借入资金的成本对其实体投资的影响比其他行业要小,这可能是因为制造业固定资产投资的周期更长,即使资金成本增加了也要进行必要的固定资产投资。

4.进一步分析。市场失灵、信息不对称容易产生融资约束问题,如国有大企业更加容易获得商业银行的贷款,而中小企业则较难获得贷款。已有文献证明了融资约束问题会导致企业创新不足[2],而企业创新投入与固定资产投资息息相关,因此本文认为融资约束程度也会影响非金融企业固定资产投资的积累。

根据非金融企业经营性现金流与总资产的比率大小,将总样本划分为融资约束大和融资约束小两类,表6和表7分别为融资约束不同的两类非金融企业的实证分析结果。

表6 融资约束较小的企业

表7 融资约束较大的企业

对比分析表6与表4可知,融资约束小的非金融企业金融化包括金融投资和金融收入两个方面,对固定资产投资积累的影响仍然是金融投资为负效应、金融收入表现为正效应。但是估计结果基本上不显著,这可能是因为融资约束小的企业进行金融投资的目的不确定性更大。

此外,表6中四个模型反映出的特征有:①融资约束小的非金融企业固定资产投资滞后一期的估计系数小于全样本,这可能是融资约束小的非金融企业对新设备等固定资产投资的计划性更弱造成的,因为其容易获得商业银行的贷款,不用过于担心进行再投资时缺少资本。②融资约束小的非金融企业留存收益滞后一期的估计系数比全样本下的估计系数要大,这说明融资约束小的非金融企业产能对其固定资产投资的影响比其他行业更小。③融资约束小的非金融企业利息支出滞后一期的估计系数比全样本下的估计系数要小,这说明融资约束小的非金融企业对资金成本的敏感性更高,资金成本低就多借点,反之就少借点,最后投入新增固定资产的资金也随之增减变动。

对比分析表7与表4可知,对于融资约束大的企业,金融投资对固定资产投资积累的影响仍然是负效应,金融收入则表现为正效应,而且估计结果与全样本情形一致。结合表6金融化影响结果的不显著,可以得出以下结论:融资约束的程度不同,对非金融企业的固定资产投资积累的影响有明显差别。

对比分析表7与表6可知,表7中具有明显不同的特征:①融资约束大的非金融企业固定投资积累滞后一期的估计系数大于融资约束小的非金融企业,这可能是因为融资约束大的非金融企业必须对新设备等固定资产投资进行更好的规划,否则会出现资金链断裂的情况。②融资约束大的非金融企业留存收益滞后一期的估计系数比融资约束小的非金融企业的估计系数要小,这说明融资约束大的非金融企业产能对其固定资产投资的影响更大。③融资约束大的非金融企业利息支出滞后一期的估计系数比融资约束小的非金融企业的估计系数要大,这说明融资约束大的非金融企业借入资金的成本对其固定资产投资的影响更小,这可能是因为不论资金成本大小,企业都需进行必要的固定资产投资。

五、结论与启示

1.结论。本文基于动态面板数据模型,实证分析了金融化对我国上市非金融企业实体投资的影响。研究结果表明,企业的金融投资活动对固定资产投资积累有抑制作用,这个抑制作用并非本期就表现出来,存在一期滞后效应。企业的金融收入对固定资产投资积累有促进作用,同样该作用并非本期表现出来,存在两期滞后效应。需要进一步说明的是,若不考虑金融投资和金融收入对固定资产投资的滞后效应,企业内向金融化的积极作用远大于企业外向金融化的抑制作用。也就是说,在我国金融化程度还没有达到损害实体投资的地步,总体上金融化还在合理的范围内。我国非金融企业的金融化对实体投资没有负效应,甚至会带来正效应。这一点在制造业企业表现得更为明显。此外,金融化对融资约束不同的企业作用效果完全不同。融资约束小的企业,金融化并没有对其实体投资造成显著影响;而融资约束大的企业,金融投资的负效应和金融收入的正效应更加突出,这极易造成上市公司金融化的马太效应。因此,在考虑金融化对企业投资的影响时,应注意融资约束影响的不同作用,从而保证政策制定的有效性。

2.启示。上述实证结果与已有的金融化抑制经济增长的结论形成鲜明对比。在其他国家的宏观经济和微观经济研究中,金融市场与非金融企业之间日益密切的关系受到广泛关注,表现为金融化抑制经济增长。而我们的结果与金融化有益经济增长的观点相一致[13]。因此,本文除验证我国非金融企业的金融化程度整体上没有抑制经济增长之外,还丰富了金融化对投资影响的实证研究。根据发达国家的经验,要达到稳定、充足的固定资产投资,非金融企业去金融化是值得思考的问题。但还需结合本国国情,从企业金融化的目的出发,考虑外向金融投资和内向金融收入对固定资产投资的不同影响。

因此,本文提出如下建议:①落实协调发展实体投资和金融投资的相关政策,不断优化金融部门改革的模式,避免非金融部门出现过度金融化现象,使金融部门能够更好地服务于实体经济。考虑到融资约束异质性影响企业投资的机制不同,国家在制定相关政策时要对企业进行区别对待,而不是统一化原则,这样可以使政策的实施更加有效。②要对非金融企业进行长期的金融监管。金融化是一个长期的趋势,外向金融化和内向金融化的影响都存在滞后性,因此需要对企业进行长期的监管,避免其偏离主营业务、阻碍实体经济的增长。③非金融企业一方面要适当参与金融市场进行金融投资,缓解企业经营风险,提高企业利润,另一方面要意识到过度金融化的危害性。企业金融化有两面性,适度的金融化能够降低企业成本,增加经营业绩;而过度的金融化也会增加企业的经营风险,造成企业的易破产性。因此,在注意到企业金融化负面影响的情况下,充分利用金融化的正效应,非金融企业才能够更好地经营发展。

值得注意的是,本文并没有穷尽对非金融企业金融化的更深层次分析,需要进一步研究来评估这一现象的多方特征。特别是对公司“金融积累”的决定因素的调查以及企业金融资产来源的分组分析,都是未来研究的重要问题。

[1]Epstein G.A..Financialization and the World Economy[M].London:Edward Elgar Publishing Ltd,2006.

[2]王红建等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017(1).

[3]姜松,黄庆华.中国经济金融化对城镇化影响的总体效应与阶段特征[J].金融论坛,2016(4).

[4]Onaran Ö.,Stockhammer E.,GraflL..Financialisation,Income Distribution and Aggregate Demand in the USA[J].Cambridge Journal of Economics,2011(4).

[5]Dallery T..Post-Keynesian Theories of the Firm Under Financialization[J].Review of Radical Political Economics,2014(4).

[6]张慕濒,诸葛恒中.全球化背景下中国经济的金融化:涵义与实证检验[J].世界经济与政治论坛,2013(1).

[7]张慕濒,孙亚琼.金融资源配置效率与经济金融化的成因——基于中国上市公司的经验分析[J].经济学家,2014(4).

[8]张成思,张步昙.中国实业投资率下降之谜:经济金融化视角[J].经济研究,2016(12).

[9]Tori D.,Onaran Ö..The Effects of Financilization on Investment:Evidence from Firm-Level Data for the UK[J].Greenwich Political Economy Research Centre,2016(17).

[10]Fazzari S.M.,Mott T.L..The Investment Theories of Kalecki and Keynes:An Empirical Study of Firm Data[J].Journal of Post Keynesian Economics,1987(2).

[11]Ndikumana L..Debt Service,Financing Constraints, and Fixed Investment: Evidence from Panel Data[ J].Journal of Post Keynesian Eco⁃nomics,1999(3).

[12]Demir F.Financial Liberalization,Private Investment and Portfolio Choice:Financialization of Real Sectors in Emerging Markets[J].Journal of Development Economics,2008(2).

[13]干胜道,陈妍村,王文兵.非金融业上市公司过度金融化治理研究[J].财会月刊,2016(34).