基于熵值法的城市科技创新人才吸引力评价

周明倩

【摘要】本文首先阐述了研究的背景及意义,并对相关文献进行了总结和归纳。然后基于科技创新人才的生存发展需求,遵循建立评价指标体系的原则,建立了城市科技创人才吸引力评价指标体系,并运用了熵值法计算出不同时期武汉市科技创新人才吸引力的综合指数,以及同一时期武汉市与所选取的四个新一线城市的科技创新人才吸引力综合指数。最后通过对比分析,发现武汉市的整体科技创新人才吸引力在2013~ 2017年不断上升,但存在研发经费投入和文体事业总投入不足、空气质量较差等问题。

【关键词】科技创新人才;人才吸引力:熵值法

城市地区是21世纪全球竞争的基本单位,城市群不仅有利于城市管理的水平和效率的提高,还能整合各种资源、形成资源共享。提高城市群竞争力的关键在于提高主要城市的核心竞争力。科技创新能力是当下城市发展的源动力之一,而科技创新人才作为最重要的科技创新资源,其数量和质量决定着一个城市或地区的科技创新水平的高低。但由于国家和区域发展差异较大,部分城市人才流失严重。以武汉市为例,从2013年到2016年,武汉市科技研发人员不断减少,累计人员流失率高达29.7%:一个城市对科技创新人才的吸引力,关系着城市人才结构的优化和城市的创新化建设。因此,建立一个城市科技创新人才吸引力评价体系,量化城市科技创新人才吸引力的关键因素,可以反映城市科技创新人才吸引力的基本情况,有利于发挥城市人才竞争的优势和寻找人才流失的原因,为政府制定和修改相关政策提供参考,进而有助于提高城市乃至整个城市群的全球竞争力。

一、城市科技创新人才吸引力评价

目前国内关于城市科技创新人才吸引力评价的研究较少,但关于科技创新人才吸引和集聚、区域人才吸引力评价等的研究文献较为丰富。本文从三个方面对前人的研究和结论进行总结和归纳。

(一)科技创新人才的定义

国内关于科技创新人才的定义长期处于模糊、缺乏统一的状态。刘敏( 2010)首次对科技创新人才的相关概念进行了明确的界定,她结合国际上科技人才概念的定义,指…狭义的科技创新人才为直接参与、从事科技创新活动及为科技创新活动服务的所有人员,广义科技创新人才还包括潜在从事科技活动的人员,如退休人员、储备人力资源等。

(二)科技创新人才吸引和集聚的相关研究

栗娜和曾晓萱( 2000)对台湾吸引海外科技人才的相关措施进行研究,发现吸引海外科技人才需要全面配套的就业促进、人才优惠政策和创造一个良好的科技创业环境或科技事业平台。曾晓娟( 2008)指…要留住科技人才需要加大对R&D;经费的投入,提高科技创新人才的待遇。陈书洁和李雨明( 2017)指出创新环境对创新人才的吸引和培养具有重要意义,并建立了创新环境的评价指标体系。

(三)区域人才吸引力评价的相关研究

国内关于区域人才吸引力评价的研究主要是从区域环境、产业集群、个人需求这三个角度进行的。张珍花( 2002)等人按经济发展状况、科技教育和国民素质状况、人才生活和T作环境状况、人事人才政策状况等因素设立了11个具体的人才吸引力指标。赵利霞( 2009)从城市规模及经济发展、文化卫生事业、城市环境与生活环境三方面分析了江西省的人才吸引力水平。高子平(2012)则建立了以制度环境、社会文化氛围、生活环境为一级指标的人才吸引力评价指标体系。杨家林(2016)从区域的经济实力、生活水平、教育文化卫生水平三个方面选取了18个变量,借助因子分析得到各城市的人才吸引力得分。这些研究从区域环境的现状和发展的角度对城市人才吸引力做出了定量评价,能较合理地确定城市的综合人才吸引能力,但缺少对城市吸引特定类型或产业人才能力的评价。

胡蓓和王崇曦(2007)指出产业集群人才环境对人才的吸引力和影响,并建立了产业集群环境人才吸引力指标体系,从市政建设环境和基础设施建设、政策环境、法律环境、人文环境、生活环境5个方面对产业集群环境人才吸引力做出评价。王乐杰(2010)基于产业集群的人才集聚效应,从区域经济实力、区域生活环境、区域创新环境、集群实力、集群创新环境、集群人才规模等方面对制造业的集群环境人才吸引力进行了评价。这些研究结合了产业集聚效应的相关理论对城市人才吸引力做…了定量评价,进一步完善了城市人才吸引力评价体系,但产业集群吸引力评价体系一般适用于区域内某一类或某几类特定产业的人才吸引力评价,缺乏综合性。

宋鸿和张培利( 2010)以马斯洛的层次需求理论为基础,将城市人才吸引力的关键因素分为城市提供就业岗位、提供发展机会和提供宜居环境三个方面的能力。郗永勤( 2011)进行福建省人才吸引力評价时,在区域发展环境相关指标的基础上补充了事业平台这一一级指标。李嘉和刘渝渝(2013)以就业机会、发展机会和宜居环境为一级指标得出北京市城市人才吸引力指数。这类研究从人才的就业、发展和生活需求…发,更加直接地体现了城市的关键因素对人才的吸引力,且可以根据特定人才的需求特点对评价体系进行凋整,更具灵活性,但相关二级指标难以确定,容易相互交叉。

本文旨在建立一个综合指标体系来定量评价某一特定城市对科技创新人才的吸引力大小。从产业种类和研究领域来看,科技创新人才分布在各种类型的产业,包括传统产业和高新技术产业,和各种类型的研究领域,因此该指标体系具有一定的综合性。从人才类型来看,本文研究的城市吸引对象是科技创新人才,具有知识密集性、创新性等特点,因此又具有一定的特定性。

二、城市科技创新人才吸引力指标体系的构建

(一)构建评价指标体系应遵循的原则

1.系统性原则

影响城市科技创新人才吸引力的政策环境、创新环境、经济环境、生活环境、人文环境等因素共同构成了一个综合系统。在构建指标体系的过程中,应全面综合地考虑各方面影响因素,从而对城市科技创新人才吸引力做出全面、客观的评价。

2.以人为本原则

在评价城市科技创新人才吸引力时,要从科技创新人才的个人需求出发,充分考虑到影响其生存和发展的各大因素,再以此为据对城市的相关指标进行选择和评价。

3.可测性原则

指标体系中的指标应满足可测性,即应对应相关的量化数据,且该量化数据满足客观、真实、准确的条件。

4.可比性原则

构建该评价指标体系应当做到指标口径一致,相互可比。该可比性不仅表现在同一城市不同时间的纵向可比性,还应表现在不同城市同一时间的横向可比性。

(二)构建城市科技创新人才吸引力指标体系

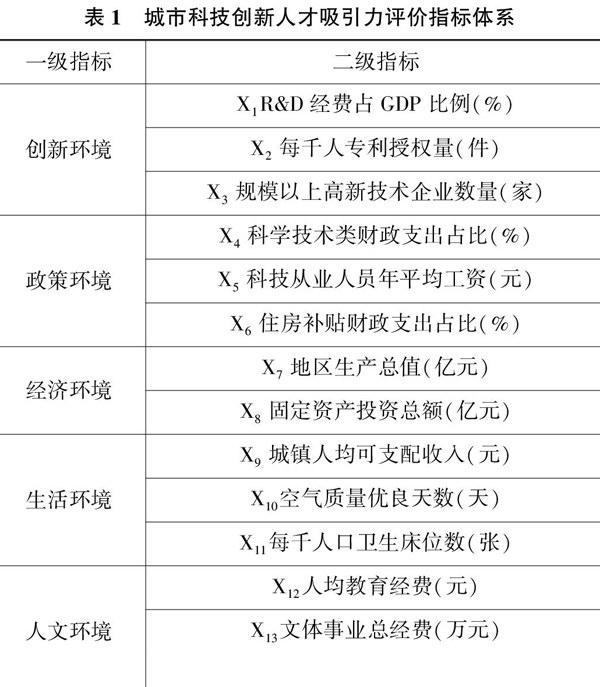

在满足构建评价指标体系应遵循的原则的基础上,结合对相关文献的研究和分析,本文选择了如表1所示的城市科技创新人才吸引力指标体系。

该指标体系包括5个一级指标和13个二级指标,从创新环境、政策环境、经济环境、生活环境、人文环境这五个方面对城市的科技创新人才吸引力进行综合评价。

关于创新环境方面,选择X1(R&-D经费占GDP比例)、X2(每千人专利授权量)、X3(规模以上高新技术企业数量)来反映。R&D;经费占GDP比例可以体现城市的科技创新投入情况,每千人专利授权量可以体现城市的科技创新产出情况。规模以上高新技术企业数量的累计有利于高新技术区的形成,产生人才集聚效应。

关于政策环境方面,选择X4(科学技术类财政支出占比)、X5(科技从业人员年平均工资)、X6(住房补贴财政支出占比)来反映。科学技术类财政支出占比可以反映一个城市政府对科技创新的重视程度,人才引进政策中的待遇问题对科技创新人才的选择起重要作用,可以通过科技人员的平均工资来表现。住房政策是留住外地人才的关键政策,可通过政府的住房补贴来表现。

关于经济环境方面,选择X7(地区生产总值)、X8(固定资产投资总额)来反映,二者可反映地区经济发展的总体情况。

关于生活环境方面,选择X9(人均可支配收入)、Xl0(空气质量优良天数)、X11,(每千人口卫生床位数)来反映。人均可支配收入能体现该区域居民的整体生活水平,空气是居民能直接感知到的自然环境要素之一,其质量通过空气质量优良天数来表现,每T.人口卫生床位数则体现当地的医疗卫生水平,这三者能较好体现该城市生活环境的优劣程度。

关于人文环境方面,选择X12(人均教育经费)、X13(文体事业总经费)来反映,二者能较好反映该城市对教文体事业的重视程度,体现当地的人文环境情况。

三、城市科技创新人才吸引力评价模型的建立

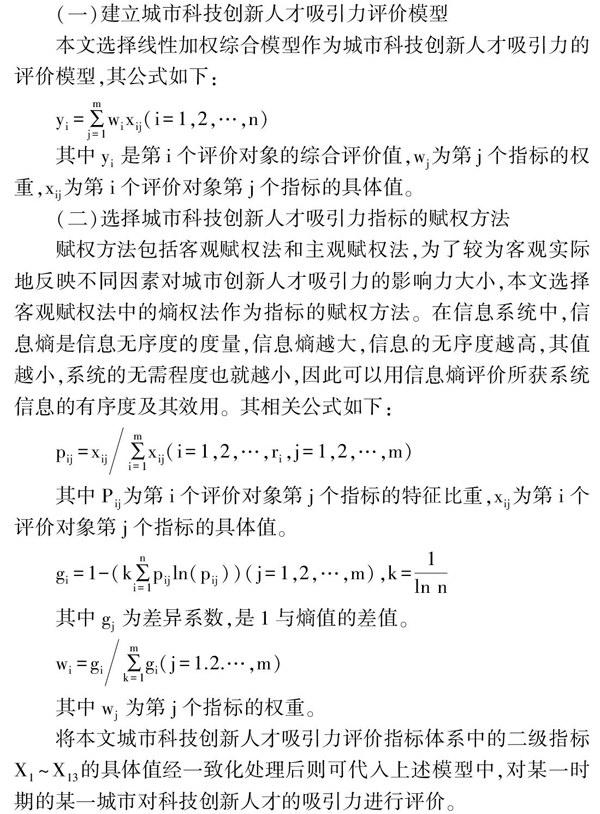

(一)建立城市科技创新人才吸引力评价模型

本文选择线性加权综合模型作为城市科技创新人才吸引力的评价模型,其公式如下:

其中y.是第j个评价对象的综合评价值,w.为第j个指标的权重,xij为第i个评价对象第j个指标的具体值。

(二)选择城市科技创新人才吸引力指标的赋权方法

赋权方法包括客观赋权法和主观赋权法,为了较为客观实际地反映不同因素对城市创新人才吸引力的影响力大小,本文选择客观赋权法中的熵权法作为指标的赋权方法。在信息系统中,信息熵是信息无序度的度量,信息熵越大,信息的无序度越高,其值越小,系统的无需程度也就越小,因此可以用信息熵评价所获系统信息的有序度及其效用。其相关公式如下:

其中Pij为第i个评价对象第j个指标的特征比重,xij为第i个评价对象第i个指标的具体值。

其中g为差异系数,是1与熵值的差值。

其中w.为第j个指标的权重。 将本文城市科技创新人才吸引力评价指标体系中的二级指标X1-X13的具体值经一致化处理后则可代入上述模型中,对某一时期的某一城市对科技创新人才的吸引力进行评价。

四、武漢市科技创新人才吸引力评价结果

(一)纵向数据对比的评价结果

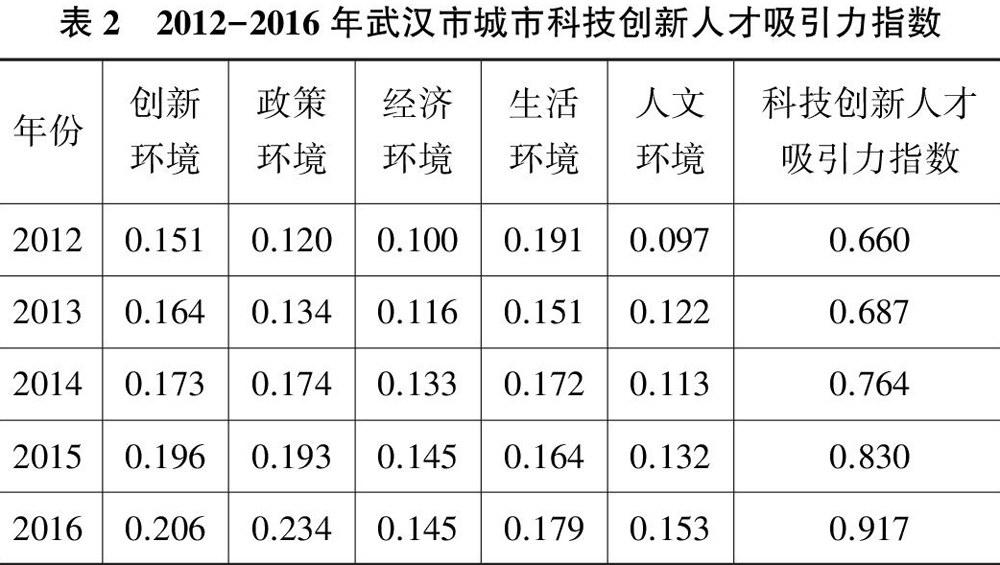

本文以武汉地区为研究对象,截取并处理了武汉市2013至2017年统计年鉴中的相关数据,分别对武汉市2012年至2016年的科技创新人才吸引力进行评价,结果如表2所示。

根据表2中显示的数据可以发现,从2012年到2016年,武汉市的科技创新人才吸引力是逐年上升的。其中,创新环境、政策环境对人才的吸引力逐年上升,经济环境的吸引力从2012年到2015年稳步上升,但从2015到2016年保持平稳,原因是全市减少了对固定资产的投资,但地区生产总值始终保持上升状态。人文环境对科技创新人才的吸引力整体呈上升趋势,但在2013年到2014年时有所下降,原因是文体事业总费用支…的减少。生活环境对科技创新人才的吸引力呈波浪状变动,主要原因是2013年城市空气质量的急剧恶化和之后的逐渐优化,以及城市每千人卫生床位数的供应量波动。

(二)横向数据对比的评价结果

本文从十四个新一线城市中选取了经济基础较好、活跃度较高的四个城市包括西安、重庆、杭州、南京和武汉进行纵向对比。通过对五个城市2017年统计年鉴中相关数据的截取和处理,对五个城市2016年的科技创新人才吸引力做出了评价,得到了如表3示的评价结果。

从表3中显示的数据可以发现,武汉市科技创新人才吸引力指数在五个城市中排第三,处中游水平。从具体指标来看,武汉市创新环境吸引力在五个城市中处第四位,主要原因是R&-D经费投入较其他城市偏少,导致其科技创新产出较少。但武汉市高新技术企业的数量较多,向科技人才提供创业发展环境的能力较强。政策环境方面,武汉市的评价指数位于第一位,其科技类财政支出占比在五个城市中最高,科技从业人员待遇、住房保障水平也较高。经济环境方面,由于重庆市属直辖市,且辖区范围较大,人口较多,其地区生产总值远高于其他城市。但与杭州市、南京市比较,武汉的总体经济水平仍有待提高。生活环境方面,武汉市的吸引力水平同重庆市、杭州市接近,位于第二位,主要优势在于人均卫生服务获得量较高,但生活水平、自然环境等仍有待进步。人文环境方面,杭州市和南京市的教育投入、文体事业投入均处领先水平,武汉市人均教育经费较高,文体事业投入较少,整体人文环境吸引力水平处于中游。

五、结论

本文通过建立城市科技创新人才吸引力指标体系,运用对比分析的方法,对武汉市的科技创新人才吸引力进行了综合评价,得到了以下结论:

(一)武汉市的整体科技创新人才吸引力在2012~ 2016年逐年上升,但与杭州市、南京市等新一线城市中经济较发达、活跃度较高的城市仍有差距,科技创新人才吸引力略显不足。

(二)武汉市的创新环境发展态势较好,向科技人才提供创业发展环境的能力较强,但全市研发经费的投入不足,导致科技创新产出较少。

(三)武汉市吸引科技创新人才的政策环境较好,且政策力度不断加大,具体表现在科技类财政的投入、科技人才待遇、外地人才的住房保障等方面。

(四)武汉市的整体经济水平与杭州市、南京市等较发达的新一线城市仍有差距,居民生活水平较这些城市偏低。空气质量对武汉市生活环境吸引力影响较大,虽然近年来不断在优化恢复,但仍处于较低水平。

(五)武汉市的教育水平较高,但非顶尖水平;文体事业总投入较少,文化环境吸引力与杭州市、南京市等差距较大。

参考文献:

[1]刘敏.科技创新人才概念及统计对象界定研究——以甘肃为例[J].西北人口,2010(1):125-128

[2]栗娜,曾晓萱.对台湾吸引海外人才发展高技术产业的研究[J].清华大学学报,2000(2):56-60

[3]曾晓娟.创新之忧:中国科技人才流失严重[J].科学管理研究,2008(3):91-94

[4]陈书洁,李雨明.我国区域科技人才国际化创新环境评价研究[J].中国人力资源开发,2017(11):139-146

[5]张珍花.江苏省人才吸引力探讨[J].江苏大学学报,2002(4):126-129

[6]赵利霞.江西省人才吸引力分析和对策研究[J].企业导报,2009 (10):180-209

[7]高子平.基于层次分析法的上海市人才吸引力研究[J].华东经济管理,2012(2):7-9

[8]杨家林.北京市人才聚集力评价研究[M].首都经济贸易大学,2016.3

[9]王崇曦,胡蓓.产业集群环境人才吸引力评价与分析[J].中国行政管理,2007(4):50-53

[10]王乐杰.我国制造业基地人才吸引力评价——基于三大制造基地的比较分析[J].企业经济,2010(5):45-47

[11]宋鸿,张培利.城市人才吸引力的影响因素及提升对策[J].湖北 社会科学,2010(2):43-45

[12]郗永勤.基于熵值法的福建省人才吸引力评价和提升路径探究[J].电子科技大学学报,2011(4):13-14

[13]李嘉.基于熵值法的城市人才吸引力与房地产泡沫相关性的实证研究[J].北京郵电大学学报,2013(4):82-89