龙母文化密码揭秘

□ 李俊康

“利泽天下,孝通人和”是梧州藤县龙母信仰的精神内涵,也是西江流域龙母精神的重要内核,两千多年来备受人们的推崇,到今天依然在发扬光大

龙母雕像

著名神话学家袁珂在《中国神话传说》中曾提到:“秦始皇时代,有两个传说故事对后代有着普遍的代表性质:一个是关于陷湖的传说,一个是关于龙母的传说。”

传说龙母是百越的部落首领,她勤劳善良,聪明灵巧,不仅豢养五龙,抗洪抢险,还救死扶伤,一生以“利泽天下”为己任,是西江的保护神,深受人们的尊敬和崇拜。

早在南朝沈怀远《南越志》中,就提到了悦城龙母传说:“昔有温氏者,端溪人也。”悦城龙母屡获封建王朝敕封,声名显赫,龙母庙也因而多次得到重修。汉高祖十二年,龙母被封为程溪夫人。唐天祐元年,龙母被封为永安郡夫人。1108年,宋徽宗曾为供奉龙母的“孝通庙”赐匾额。后来历代朝廷都对龙母赐予封号,把龙母纳入官方祭祀体系,成为正祀。

最早确定龙母籍贯的是清代的《孝通祖庙旧志》:“龙母娘娘,温氏,晋康郡程溪人也。其先广西藤县人,父天瑞,宦游南海,娶悦城程溪梁氏,遂家焉。”清代卢崇兴写的《悦城龙母庙碑记》云:“龙母之先,粤西藤县人也,本姓温,父天瑞,取(娶)程溪县梁氏,遂家焉。”清同治版《藤县志》记载:“(龙母)藤县二十一都筋竹村人,豢龙潭犹存,或曰一都水东街孝通坊人,故其庙名孝通。”北宋《太平寰宇记》曰:“龙母庙在州东枕容州江口焉。”容州江口即现北流河口,亦即今藤县藤州镇胜西村龙母庙所处的位置。这说明早在北宋以前,在龙母的诞生地一都水东街孝通坊建有龙母庙,而现在该地尚存有龙母庙遗址、龙母庙印章、蛇身狮面神兽一尊、莲花柱墩,以及雕刻有“龙母娘娘”字样香炉等文物。

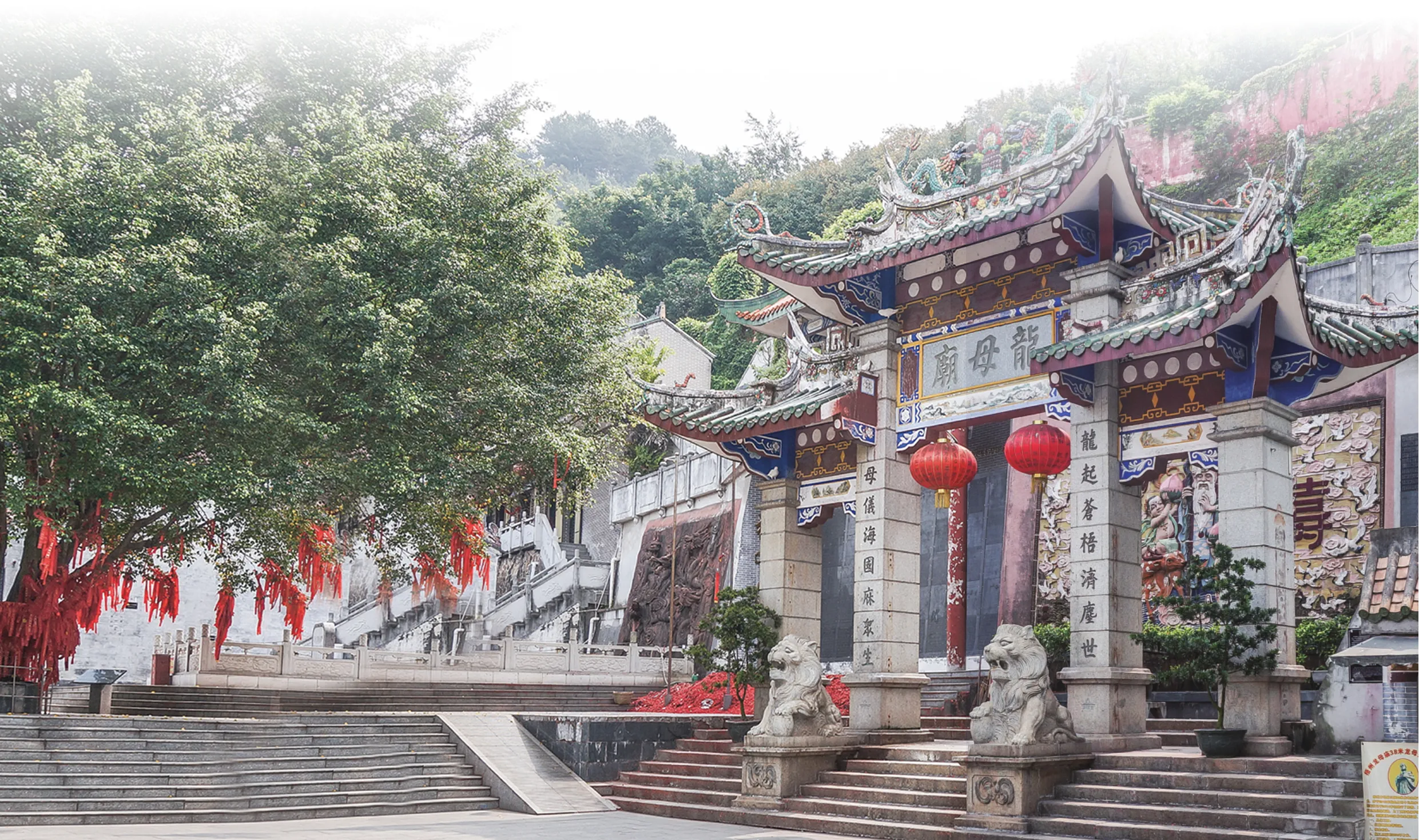

藤县现为梧州市所管辖,位于梧州市区西面60公里处的西江之畔。在经灵渠到合浦出海的古水上丝绸之路的西江段,梧州和藤县是其中两个非常重要的节点。梧州龙母庙始建于北宋初年,坐落在景色秀丽的古漓水关畔,枕山面水,舆地通灵,古色古香,是一座香火鼎盛的千年神庙。

从《孝通祖庙旧志》记载“(龙母)其先广西藤县人”,西江上游漂来的女婴传说、古水上丝绸之路保护神、梧州藤县龙母庙的丰富文化遗存,到如今每年龙母诞期间,悦城龙母庙均邀请龙母故乡藤县良家女子为龙母更衣沐浴的习俗,这一切,为从另一角度破解梧州藤县龙母文化密码提供了新的佐证。

一、西江上游漂来的女婴

虽然龙母有其原型,但作为一个神话传说和西江流域的非物质文化遗产,其内容是在人们世世代代的口耳相传中逐渐完善、丰富起来的。

龙母传说中关于西江上游漂来女婴的说法,最早见于民间口头传说。

清代屈大均《广东新语》曰:“夫人姓蒲,误作温。然其墓当灵溪水口,灵溪一名温水,以夫人姓温故名。或曰,温者,媪之讹也。夫人故称蒲媪,又称媪龙。”程溪、程水、零溪、温水乃悦城河的古称。《旧唐书·地理志》记载:“样柯江,俗呼郁林江,即骆越水也,亦名温水,古骆越地也。”西江上游最长的南盘江,古代亦称温水。

陈摩人在《龙母文化的民族学考察》中明确指出:“这记载很重要,对照悦城龙母传说,至少可以获得两点启发。第一,龙母是西江上游漂来的女婴,暗示这支氏族来源是在那里,是氏族沿江漂流迁移的印证。西江上游是古骆越地,透露出龙母的族源与骆越有亲缘关系;第二,古时氏族的姓氏与居留地方的名称往往是合并的,氏族迁移到新的居留地常常把原地名也带来了。悦城河在西江中游,亦叫温水,龙母这支氏族在这一带活动,也就冠以温姓,与西江上游的温水显然存在内在的联系。”

蒋明智在《论悦城龙母传说及其信仰》中也指出:“龙母是西江上游漂来的女婴,而西江上游属古骆越地,从而透露出龙母的族源与骆越分支(仓吾)有亲缘关系。”

虽然民间传说与历史文献反映其接近历史的程度不完全一样,但毕竟是历史文献的基础,因此,很多历史文献都是在民间传说的基础上收集、记录、整理出来的。

据《藤县志》考证:“按龙母嬴秦时之神也,温姓或蒲姓……今粤东肇庆府旧志及悦城孝通祖庙旧志,咸以为藤县人,则无论毓于何都,其为藤县之神固可考核而无疑者,然其墓独在悦城,何也?父天瑞娶悦城梁氏,生三女,龙母其仲也,少时每若望空,应答言祸福无不奇中,随其母至悦城,心喜其地,欲以为安厝所,因默识之。”“随其母至悦城”,这里交待了藤县是龙母的故乡,龙母乃藤县之神的缘由。

南朝顾微《广州记》、沈怀远《南越志》,是最早描述龙母故事的两本历史文献(有龙母进宫的记载),然而其作者都不是西江流域人。顾微是苏州人,沈怀远是浙江人,他们从外省到岭南后才相继将龙母传说记录整理成文,因而,在他们采录之前,龙母传说已经在民间经历了一个较长的口头讲述过程,这是毫无疑问的。

藤县与悦城同处于西江中游,藤县在悦城以西200公里处。显然,龙母是藤县籍贯说法的确立,是对龙母乃西江上游漂来的女婴传说的一种呼应。

二、图腾崇拜与岭南龙都

图腾崇拜乃是包括自然崇拜与祖先崇拜在内的一种原始崇拜。据清武鸣县志《武缘县图经》记载:“龙母庙,县境乡村多有之,祀秦女龙母温夫人。”这一记载说明,西江流域的大明山武鸣县等地所供奉的龙母,与梧州、广东等地供奉的龙母是同一个神祇。

龙母文化乃古骆越文化,这一点在很多历史文献中都有所记载。陈摩人在《悦城龙母传说的民族学考察》中指出:“追溯悦城龙母传说的原形,源于古代百越族群的龙图腾崇拜。”陈摩人从民族学的角度,考察了悦城龙母传说透露的民族历史信息。他认为,“龙母是百越族群中生活在西江中游一支氏族的头领,大约正处于母系氏族向父系氏族过渡的前夕”,龙母将巨卵孵育出五龙子,“恰好反映了这个氏族是以龙为图腾信仰,有五个血缘胞族的联合或联合体”。

据南朝刘宋年间沈怀远所撰《南越志》记载:“昔有温氏者,端溪人也。居常涧中捕鱼以资日给。忽于水侧遇一卵,大如斗。乃将归置器中,经十日许,有一物如守宫,长尺余,穿卵而出,因任去留。稍长二尺便能入水捕鱼,日得十余头,稍长五尺许,得鱼渐多。常游水萦迥温侧,温后治鱼误断其尾,遂这巡而去。数年乃还,温见其辉色炳耀,龙子复来盘旋游戏,亲驯如初。秦始皇闻之曰:此龙子也,脱德之所至。乃使以兀圭之礼聘温,温恋土不以为乐。至始兴江,去端溪千余里,龙辄引船还,不逾夕至本所,如此数四。使者惧而止,卒不能召温。温损,痊于江阴,龙子常为大波至墓侧,萦浪转沙以成坟,人谓之掘尾龙。今人谓船为龙掘尾,即此也。”

这是最早的有关龙母传说的记载,“误断其尾”,“人谓之掘尾龙。今人谓船为龙掘尾,即此也。”掘尾龙即断尾龙,是西江流域众多龙母传说中的母题。那么,掘尾龙的断尾母题是什么寓意呢?仔细分析起来,一是断尾是动物进化的需要;二是从误断到有意而为之,是社会进步的表现。三是“掘”是性格特别的意思,如“倔脾气”的说法。

古骆越人的龙图腾源于对蛇的崇拜,故还有从掘尾蛇到掘尾龙的传说。

王元林在《论岭南龙母信仰的地域扩展》中指出:“百越人自古有崇龙的习俗,他们‘文身断发,以避蛟龙之害’。”

苍梧大地有关龙图腾、龙崇拜的痕迹很多。如藤县龙母庙前“豢龙潭犹存”。梧州则是名闻遐迩的龙都。清《梧州府志》记载:“梧州,粤西一大都会也。居五岭之中,开八桂之户,三江襟带,众水湾环,百粤咽喉,通衢四达,间气凝结,人物繁兴,形胜实甲于他郡。”梧州有着众多以龙为称谓的地名,如龙船冲、龙平、龙新、龙华以及系龙洲和梧州八景之“龙洲砥柱”“龙泉飞瀑”等。梧州民间的舞龙、赛龙舟活动历史悠久、远近闻名。龙母故事充分体现出苍梧文化与西江文化的世俗色彩及平民色彩。

耐人寻味的是,“掘尾龙”其中“掘”的粤语发音,和汉语明显的不同。众所周知,粤语比汉语出现较晚,是秦始皇军队带来的中原汉语与古越语交融的产物,是越化的汉语。既然“掘”不是来自汉语,那很大可能就是来自于古越语,事实也是如此。在粤语中,“掘”除表达倔脾气外,还有秃尾巴、断头路的意思,其用途也很广,如“掘尾龙”“掘笃巷”(丁字路)等。

梁庭望、谢寿球研究指出,西江流域各地都带有骆越祖母王文化符号“浦”的深刻印记。“浦”也写作“蒲”“埔”“布”“博”“部”“步”等,是古越语“祖母”或“祖婆”的意思。龙母被尊为神后就从“乜掘”改称为“娅浦”,在武鸣罗波庙中,龙母被称为“佬浦”“罗波”,即祖母王的意思。各地古骆越人祭祀祖母王(婆),以祈求祖先的保佑,于是,便把该祖先崇拜的习俗称为“浦”。后来,古越人沿着河流迁徙,同时也把“浦”带到了新的地方,久而久之,所以才有西江流域众多的带“浦”的地名。如邕宁龙母庙“蒲庙”、贵港龙母庙“罗泊庙”、岑溪龙母庙“扶庙”以及悦城龙母庙“博泉庙”等。

无独有偶,梧州龙母庙处于漓水关“十二步梯”悬崖旁,崖高水深,过往船只祈求神灵保佑的祈福愿望很强烈,因此,也可称“步庙”。于是,“浦”就成为西江流域祖母崇拜,即龙母文化的基因密码。

很明显,岭南的原住民是古越人,广府人是后来从中原汉人移民而来,故龙母“其先广西藤县人”,是对龙母传说乃古越人文化及其图腾崇拜的一种回归及认同。

三、古代海上丝绸之路的保护神

由于西江流域河流密布,水流量大,水灾频繁,因此,在龙母信仰中,消除水灾、保驾护航,便成为人们祭拜龙母的首要愿望。

历史上岭南有两条影响深远的水路,一是东西走向的西江,带来了革命及科技思想;二是南北走向过灵渠、苍梧、藤县,从合浦出海的古水上丝绸之路,带来中原先进文化、传入印度佛教思想等。在这两条水路的影响下,岭南开始了南北、东西方文化贸易的大融合、大交流。

梧州、藤县处于这两条水路的交汇处,又是古代海上丝绸之路与西江相交汇的重要拐点,其地位作用非常重要。龙母“其先广西藤县人”,通过藤县把龙母与中国古丝绸之路紧紧地联系起来,其护航愿望十分明显。

历史上,沿古代海上丝绸之路上曾经建有众多的龙母庙,它们分别位于桂江、南北流江沿岸的桂林、平乐、昭平、梧州、苍梧、藤县、岑溪、容县以及北海等地。有学者指出,“合浦”古音读“甲浦”,意为龙母江(浦水即南流江)和龙母湾(北部湾)的汇合地。“部”也即是“浦”,“浦北”和“博白”这两个县名的骆越古语意均为龙母江口。合浦古郡多龙母庙和三婆庙,三婆庙供的是骆越祖母王、龙母和妈祖。民间巫师多解释妈祖为龙母的后世,这有一定的道理。

北海外沙也有一座龙母庙,其始建于1823年,如今每逢农历正月十五、十六,外沙龙母庙都会举行盛大的庙会祭祀活动,农历正月十五“做平安”、正月十六“许福”。北海外沙疍家渔民习惯以进香祭拜的形式,来表达祈福消灾的心愿。“外沙龙母庙会的活动其实是一种祭海仪式”,渔民出海前都习惯把船头对着龙母庙的方向,然后杀鸡、烧鞭炮、烧香祭拜,祈求龙母保佑渔船出海平安、满载而归。

龙母“其先广西藤县人”,把龙母文化与古代海上丝路紧密地联系起来,这样一来,龙母与对岭南影响最深的两条江——西江与古代海上丝路的关系就显得非常重要。龙母既是西江的保护神,也是古水上丝绸之路的保护神。

四、“利泽天下、孝通人和”的龙母精神

20世纪20年代,学者容肇祖发表了《德庆龙母传说的演变》,认为龙母传说最早见于唐刘恂的《岭表录异》,并经历了一个长期的发展过程,直到明清时期出现有温姓、蒲姓之争,而且龙母也有了父母、姐妹,连其生辰也知道了,龙母的故事到此可谓大成。据清代《孝通祖庙旧志》、梧州《藤县志》记载,龙母出生时即与众不同,有利泽天下之心,孝通人和之理,成为远近闻名的神女。

龙母文化乃古越人文化。在众多的龙母传说中,龙母进宫的故事家喻户晓,以至于历史上创作有大量“龙母进宫图”雕刻及彩陶供奉于各地的龙母庙。据说,以真龙天子自居的秦始皇听地方官任嚣说起岭南许多群众尊敬龙母,于是派使者礼迎她进京,打算让她为自己去东海求长生不老仙丹护航。但龙母极不情愿为秦始皇效力,于是几次被迫上船后,叫五龙子施法使船从桂林返回家乡,最后逝于家乡,让后人更钦佩她的品德。

朝廷的数次册封,把龙母民间祭祀上升为国家的正式祭祀,这一方面提高皇帝作为真龙天子的皇权意识,另一方面倡导强化社会“孝”文化的伦理价值基础,完全符合朝廷治理国家的利益。由于官方的册封,历朝官员都尊崇龙母,祈求风调雨顺,国泰民安,百姓更是顶礼膜拜,又进一步促进了龙母信仰的传播发展。

由此可见,龙母文化从感生故事、传说到信仰,经历了原始崇拜、汉化成型到四海传播的阶段。原始崇拜阶段是周秦时期,龙母由人而成为万人敬仰之神祇。汉化成型阶段,是秦汉时期逐步确立“龙母”称谓,秦始皇力邀龙母进宫,后来历代朝廷给龙母赐予封号,到唐宋处于鼎盛时期,龙母庙得以花巨资广泛修建或修葺。四海传播阶段,是从明清开始的,龙母信仰由西江逐渐向北江、东江、珠江三角洲、中原以及北方各地,乃至传播到海外。

徐亚娟在《珠江流域龙母传说的展演》中指出:“至此,经历了汉朝、南北朝,至唐宋、明清时期的展演,起源自百越民族的掘尾蛇传说,终于吸收汉文化而形成次生态的掘尾龙传说,其故事情节也极具完备状态。”

在藤县孝通坊东面30公里处,即藤县龙母庙和梧州龙母庙之间的西江之畔,是苍梧县的人和镇。无疑,“孝通人和”成为了龙母文化精神的最好写照。

“利泽天下,孝通人和”是梧州藤县龙母信仰的精神内涵,也是西江流域龙母精神的重要内核,前者是祈福,后者是感恩,两者共同构成了中华传统文化的重要内容,是龙母文化最重要的精神价值所在。

五、龙母文化之源的新解读

当前,有关西江流域龙母文化之源的学术观点主要有下面三种:肇庆悦城龙母文化之源、大明山武鸣罗波(龙母)文化之源和梧州藤县龙母文化之源。肇庆悦城之源说,强调历史文献、文化遗存及丰富的信仰活动。大明山武鸣之源说,则强调原生态及古骆越文化密码,而对其缺乏文献记载的解释是由于壮族没有文字的缘故。对此,长期以来,学术界关于龙母文化的源流也是有着不同的解释,并形成了不同的观点。

《孝通祖庙旧志》记载“其先广西藤县人”,西江上游漂来的女婴的传说,以及每年龙母诞期间,悦城龙母庙邀请龙母故乡藤县良家女子为龙母更衣沐浴的习俗,为人们了解梧州藤县之源说提供了许多有力的证据。

据有关资料记载,藤县古代曾经是古骆越人的聚居地,明清以后才有大量汉人迁徙而来,因此能够保留有“蒲”“掘”等古骆越文化。龙母文化发端于西江中部的藤县,并随移民迁徙流动分别朝西江上下游方向传播,最终,龙母文化汉化成熟、完善,并集大成于悦城,又随广东移民西进反过来影响到西江流域的其它地区,这可从粤西之西江沿岸出现众多的粤东会馆得到佐证。因大明山长期以来经济文化落后,故得以保留一些原生态的龙母文化痕迹。

宋徽宗大观二年赐悦城龙母“孝通”庙额,其原因一是龙母故地在藤县孝通坊,二是取五龙子卜地移坟,孝义通天之意。

民间传说,龙母生前每年生辰那天,要乘船返回梧州藤县娘家,动身前夕一定要沐浴更衣,因此过去每到龙母诞期,悦城龙母庙都会派人到藤县礼请龙母家乡妇女四人,到悦城龙母庙为龙母沐浴更衣、叩拜祝诞,这一隆重的仪式延续至今。这是龙母信仰的文化寻根。

华南师大教授王元林指出:“直到今天,西江岸边的居民们仍亲切称龙母为‘阿嫲’,显然仍把龙母当作祖先来崇拜。总之,龙母信仰实质上是早期百越信仰的主要内容之一,其起源于越族崇龙(蛇)习俗,而其本身却是祖先崇拜。”

民间传说,当年鉴真和尚第五次东渡日本失败,曾经漂流到三亚,后来经廉州沿古水上丝绸之路到藤县、梧州,再到桂林,后来复经西江再到广州。在梧州期间,因祭拜龙母庙,最后才东渡成功,此事一度成为佳话。故宋代梧州知州陈执中有“龙母庙灵神鬼集”诗句的惊叹。

综上所述,龙母信仰从原型、传说、汉化成型到传播,因“其先广西藤县人”,处于两大水路交汇点的梧州、藤县龙母庙,对龙母文化发展传播均有产生深刻的影响,是名副其实的龙母故乡。