不同栽培方式、播种深度对冬种马铃薯土壤水热及产量的影响

李丽淑,樊吴静,杨 鑫,谭冠宁,唐洲萍,何虎翼

(广西农业科学院经济作物研究所,广西 南宁 530007)

【研究意义】马铃薯是世界及我国的第四大粮食作物,我国总产量与种植面积均占世界首位,广西是我国南方重要的马铃薯冬作区之一 。目前,南方冬作区马铃薯生产中存在单产低、青头薯多、商品性差、效益不高等问题,栽培技术不当、结薯特性、稻田土壤特性等因素影响并制约了马铃薯的种植、推广与发展[1]。广西马铃薯生产以常规种植和黑地膜覆盖种植为主,因此,研究不同栽培方式和播种深度对马铃薯土壤温度、水分、产量及各农艺性状的影响,对于揭示不同栽培方式和播种深度对马铃薯生长发育过程中土壤水热变化机理及产量构成因素变化,完善栽培技术,减少绿薯发生,增加单产和经济效益,提高广西马铃薯栽培技术和产业发展具有重要意义。【前人研究进展】目前,国内已有关于马铃薯播种深度栽培技术研究的相关报道。王涛[2]进行全膜覆盖栽培研究发现,播种深度为10.20 cm时产量、大薯率最高,经济性状良好。付业春等[3]研究发现,毕节地区马铃薯播种深度在15~20 cm范围内能极显著提高马铃薯产量。房磊[4]研究表明,播种深度8 cm对克新18号和荷兰15号2个品种经济性状有较好的影响。廖华俊等[1]研究认为播种深度10 cm、膜上覆土3 cm, 有利于马铃薯植株生长,促进薯块膨大,以及大薯率、产量和经济效益较好。扎西普尺[5]研究认为播种深度10 cm时单株薯重和大薯量达到最高,可极显著提高马铃薯产量。牛小宁等[6]研究发现播深度15~20 cm处理下,可起到保温保墒的作用,并能提高马铃薯商品薯率与经济效益。王腾等[7]研究认为随着播种深度的增加,马铃薯块茎的绿薯率降低,烂薯率升高,总产量和商品薯产量均最高。而在广西冬种马铃薯栽培技术方面也有相关研究,邝伟生等[8]开展冬马铃薯5种不同栽培方式的比较试验,结果表明少耕覆盖稻草8 cm的总产量和单株产量最高。吕巨智等[9]研究发现,免耕+盖稻草+盖膜的栽培方式明显提高土层温度和产量。欧勤辉[10]研究表明,稻草加黑地膜覆盖栽培的出苗率、生长势、抗病性、产量和商品薯率等性状优于其它几种栽培方式。黄欢和罗炜斌[11]研究发现,以翻耕地膜覆盖方式种植的马铃薯产量和经济效益最高。【本研究切入点】前人关于广西冬种马铃薯的研究多数集中于探讨不同栽培方式对马铃薯农艺性状、品质、产量及其构成因素方面的影响。然而不同马铃薯品种对不同土壤质地、栽培方式和播种深度的要求也各有差异,关于不同栽培方式下不同播种深度对马铃薯土壤的水、热、产量和农艺性状等相关研究鲜有报道。【拟解决的关键问题】以马铃薯费乌瑞它(广西主栽品种,匍匐茎较短,结薯较浅)和丽薯6号(新品种、匍匐茎长度中等,结薯较深)为试验材料,研究常规种植、稻草覆盖和黑膜覆盖3种不同栽培方式下4种不同播种深度的土壤温度、含水量、产量及其相关性状的变化特征,了解不同栽培方式条件下不同播种深度对土壤温度、水分和产量等相关性状的影响,寻找出广西冬种马铃薯最佳栽培技术方式,以期为不同栽培方式在广西马铃薯生产中科学、合理的应用和推广提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为早熟品种费乌瑞它(河北省张家口高寒作物研究所提供)和中晚熟品种丽薯6号(由云南省丽江市农业科学研究所提供)2个马铃薯品种的脱毒种薯,黑膜选用厚度为0.01 mm,宽度为1 m,黑色农用地膜。

1.2 试验地概况

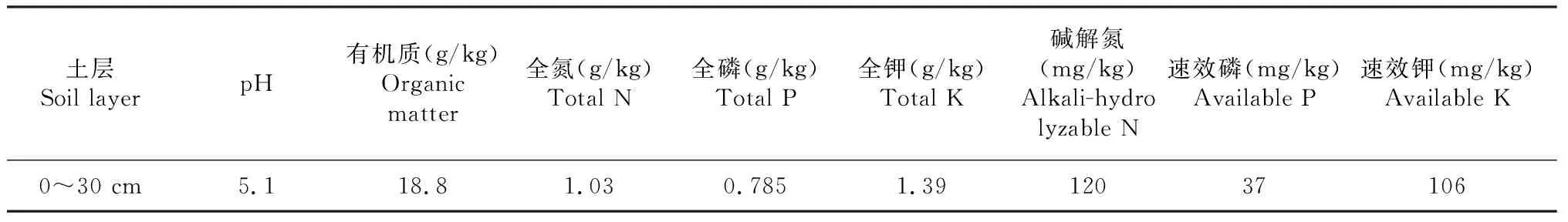

试验于2016年11月至2017年3月在广西农业科学院武鸣里建科研基地进行,海拔高度为117 m,年平均降水量1050.2 mm,无霜期为362 d,年均气温21.7 ℃,土壤类型为粘性土,前茬作物花生,土壤主要理化性质见表1。

1.3 试验方法

试验分别设2个品种、3个不同栽培方式、4种不同播种深度。栽培方式为:A黑膜覆盖栽培,即放好种薯后覆土3~5 cm,整平畦面,覆膜,再在膜上盖土3~5 cm,起固定作用;B稻草覆盖栽培,即放好种薯后覆土3~5 cm,整平畦面,覆稻草厚度5~8 cm,再在稻草上盖土3~5 cm;C常规栽培,常规栽培为无覆盖物,放好种薯后直接盖土。播种深度(种植穴到畦面的深度)为T1(5 cm)、T2(10 cm)、T3(15 cm)和T4(20 cm)。每处理3次重复,共72个小区,随机区组排列,小区面积2.4 m×5.0 m,畦宽0.8 m,沟宽0.4 m,畦高0.2 m,每小区种2畦,每畦种2行,每小区共4行,每行种植20株,行株距0.6 m×0.25 m。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 土壤温度及含水量测定 于马铃薯各生长时期,以丽薯6号为试验材料,测定各小区不同播种深度T1、T2、T3和T4的土壤温度,以及0~5、5~10、10~15和15~20 cm土层的土壤含水量,其中,土壤温度采用曲管地温计测定,土壤含水量采用烘干法测定。

1.4.2 田间调查项目 于马铃薯各生长时期,调查2个马铃薯品种的物候期(出苗期、现蕾期、开花期、结薯期和成熟期),于盛花期测量株高、茎粗、主茎个数;收获时从每小区取样10株进行考种,测定单株块茎数、单株块茎质量、单株青头数,并统计小区大薯、小薯质量、绿薯质量、烂薯质量和小区产量,以及折算商品薯率,绿薯率和烂薯率。

表1 供试土壤0~30 cm土层土壤的基本理化性质

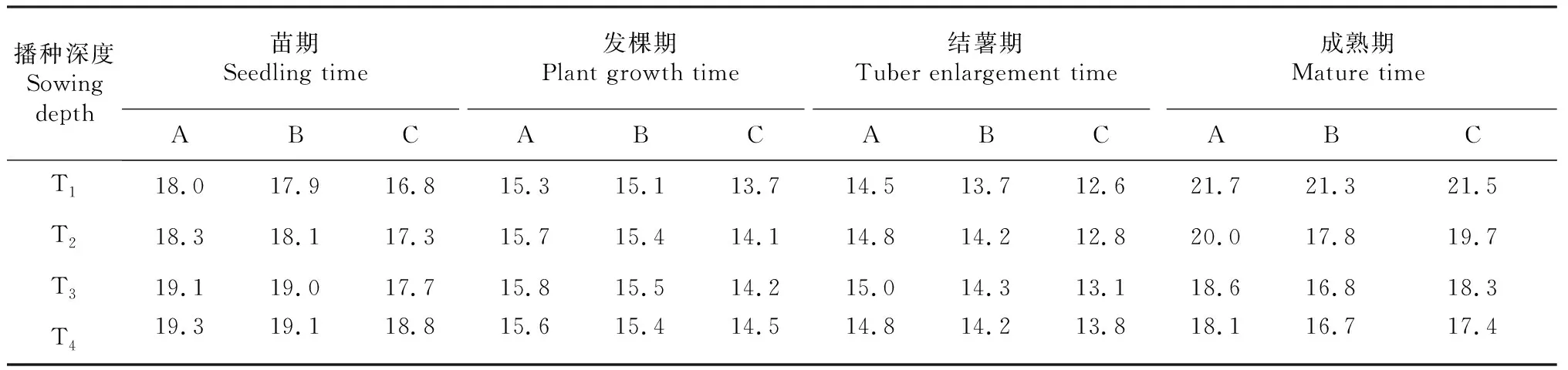

表2 不同栽培方式、播种深度对丽薯6号土壤温度的影响

1.5 统计分析

试验数据采用Excel 2007进行处理,利用SPSS 17.0进行统计分析

2 结果与分析

2.1 不同栽培方式、播种深度对马铃薯土壤温度的影响

由表2可知,在丽薯6号生长的苗期、发棵期及结薯期,不同栽培方式下土壤温度高低依次为:处理A>处理B>处理C,而在成熟期土壤温度高低依次为:处理A>处理C>处理B;在不同播种深度处理下,苗期3个处理的4个土壤耕作土层温度均随着土层深度的逐渐增深呈现上升的趋势,处理A、处理B和处理C在T4深度的土层温度均比T1深度高1.3、1.2和2.0 ℃;发棵期、结薯期的处理A和处理B的4个土壤耕作土层(5、10、15和20 cm)温度均表现为随着土层深度增加呈现先上升后下降趋势,T3深度土壤温度达最高值,T1深度最低,其中发棵期处理AT3组合比处理BT3组合高0.3 ℃,结薯期处理AT3组合比处理BT3组合高0.7 ℃,处理C各土壤温度随着土层深度增加而呈现上升趋势;成熟期的土壤温度高低表现为:处理A>处理C>处理B,土壤温度随着土层深度增加而下降,T4深度降到最低值,处理AT4组合比处理BT4组合和处理CT4组合分别高1.4和0.7 ℃。

2.2 不同栽培方式、播种深度对马铃薯土壤含水量的影响

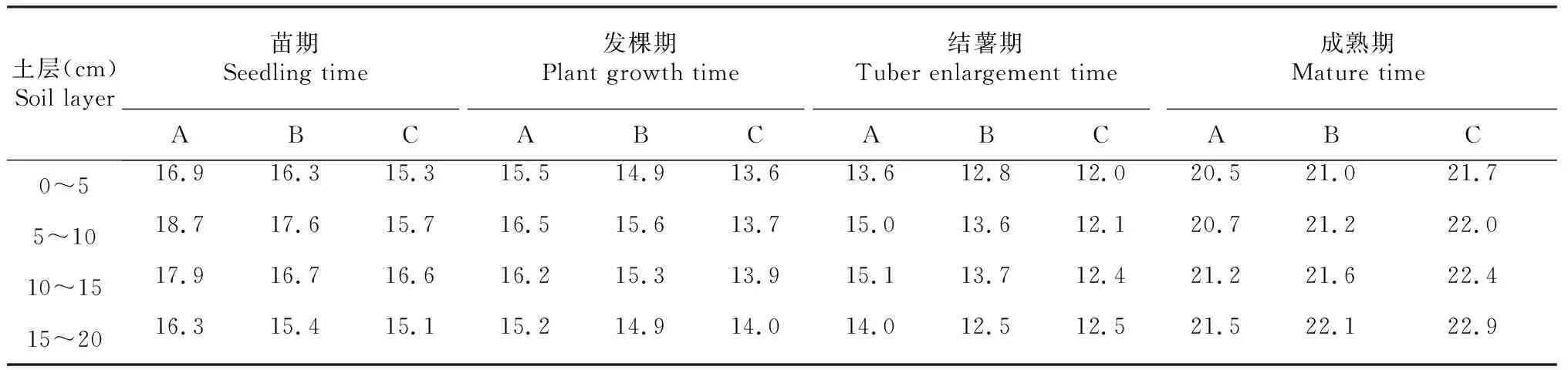

由表3可知,在丽薯6号生长的苗期、发棵期及结薯期,不同栽培方式下土壤含水量高低排序依次为:处理A>处理B>处理C,成熟期则反之。苗期,随着土层深度增加,3个处理的土壤含水量均呈现先上升后下降趋势,处理A和处理B 5~10 cm土层土壤含水量最大值,分别为18.7 %和17.6 %,而处理C 10~15 cm土层土壤含水量最大,为16.6 %;发棵期,在4种不同土层中,处理A和处理B 5~10 cm的土壤含水量最大,分别为16.5 %和15.6 %,而处理C 15~20 cm土层土壤含水量最大值为14.0 %;在结薯期,处理A和处理B在10~15 cm土层的土壤含水量最大,分别为15.1 %和13.7 %,处理C 15~20 cm土层土壤含水量最大,为12.5 %;在成熟期,处理A、处理B和处理C的土壤含水量最大值均出现在15~20 cm土层。

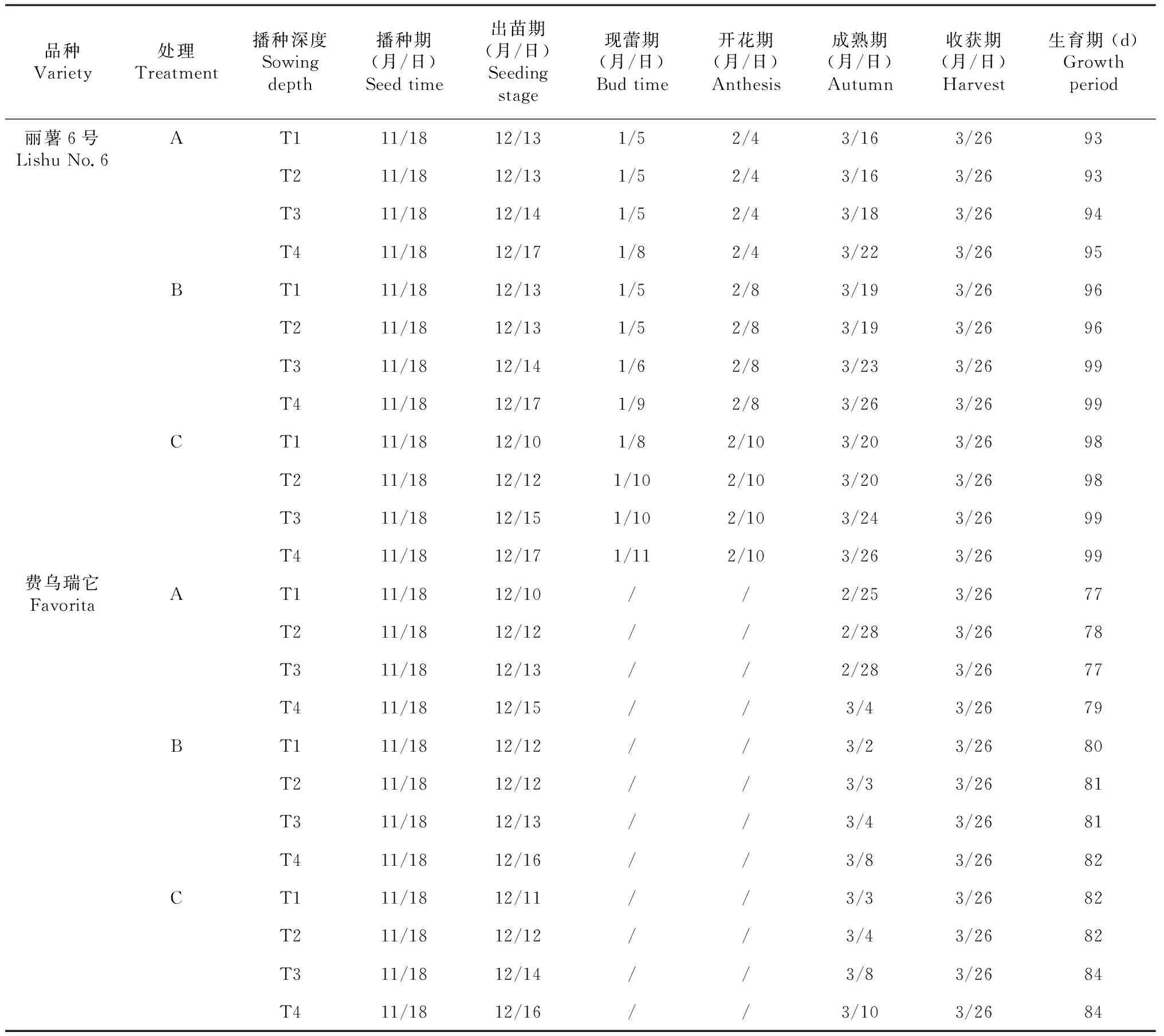

2.3 不同栽培方式、播种深度对马铃薯生育期的影响

由表4可知,丽薯6号在不同栽培方式和播种深度处理下,各处理间的不同生长期均存在差异,其中出苗期随着播种深度的加深而逐渐推迟,3种栽培方式的T4深度比T1深度推迟4~7 d,处理CT1

表3 不同栽培方式、播种深度对丽薯6号土壤含水量的影响

表4 不同栽培方式、播种深度对马铃薯生育期的影响

组合出苗最早,各处理的T4深度出苗最晚,处理A、处理B的T1深度、T2深度、T3深度出苗期相差不大,仅为0~1 d;在不同栽培方式处理下,现蕾期、开花期与成熟期的早晚表现为:处理C>处理B>处理A,处理A比处理B、C提前开花4、6 d,提前成熟3~4 d;生育期,以处理AT1组合、处理AT2组合最短,而处理BT3组合、处理BT4组合、处理CT4组合最长,后者比前者晚6 d。

费乌瑞它在不同栽培方式和播种深度处理下,各处理间的不同生长期均存在差异。在出苗期,随着播种深度的加深出苗时间逐渐推迟,3种栽培方式的T4深度比T1深度推迟4~5 d,处理A的T1深度出苗最早,各处理T4深度出苗最晚,处理B的T1深度、T2深度、T3深度出苗期相差不大,仅为0~1 d,处理A的各个播种深度出苗相差1~5 d。在不同栽培方式处理下,成熟期早晚表现为:处理C>处理B>处理A,处理A比处理B、处理C提前成熟7~9 d;生育期,处理A的生育期最短,各播种深度的生育期长短差异不显著,仅相差1~2 d;处理CT3组合、处理CT4组合生育期最长,为84 d,比处理A最短生育期推迟7 d,处理B介于2者之间,生育期为80~82 d。

2.4 不同栽培方式、播种深度对马铃薯农艺性状、产量的影响

由表5可知,在不同栽培方式处理下,2个品种的株高、茎粗、单株块茎质量均存在显著差异。其中,丽薯6号株高、茎粗、单株块茎数、单株块茎质量表现为:处理A>处理B>处理C,单株青头数表现为:处理C>处理B>处理A;费乌瑞它株高、茎粗表现为:处理A>处理B>处理C,3个处理间差异显著,主茎数、单株块茎质量则以处理B最多,单株青头数表现为:处理C>处理B>处理A;在相同栽培方式的不同播种深度处理下,丽薯6号T2深度的株高、茎粗表现最好,与其它3个深度间差异显著(P<0.05),主茎数、单株青头数随着播种深度加深而减少,单株青头数T1深度比T2深度分别多0.2、0.3、1.8个,单株块茎数、单株块茎质量在处理A和处理B下,T2深度显著大于其它3个深度,而处理C的各深度差异不显著;费乌瑞它T3深度的株高最高,与其它3个深度间差异显著,茎粗除处理C外,处理AT3组合和处理BT3组合最粗,分别为15.03和14.83 mm,显著高于其它3个处理组合,单株块茎数以T1深度个数最多,为4.3~5.6个,单株块茎质量表现存在差异,其中,处理AT3组合、处理CT1组合和处理BT2组合最重,分别为927、1029和665 g,单株青头数则以T1深度个数最多,T3深度和T4深度均无青头薯。

表5 不同栽培方式、播种深度对马铃薯农艺性状、产量的影响

注:不同大写字母表示不同栽培方式处理间差异显著(P<0.05),不同小写字母表示不同播种深度处理间差异显著(P<0.05)。

Note:Different capitall letters represented significant difference(P<0.05) of different cultivation method. Different lowercase letters represented significant difference(P<0.05) of different sowing depth. The same was applied in the subsequent tables.

在不同栽培方式处理下,丽薯6号大薯质量大小为:处理A>处理B>处理C,小薯质量大小则表现为:处理C>处理B>处理A,青头薯质量、烂薯质量均以处理C最多,处理A无烂薯,3个处理的产量大小均排序为:处理A>处理B>处理C;费乌瑞它的大薯质量大小依次为:处理A>处理B>处理C,小薯质量为处理A最大,青头薯质量、烂薯质量均以处理C最多,处理A最少,3个处理的产量大小表现为:处理A>处理B>处理C。在相同栽培方式的不同播种深度处理下,丽薯6号以T2深度大薯质量最高,处理AT2组合、处理BT2组合与其它3个处理间差异显著,小薯质量以处理BT4组合和处理CT4组合最高,处理CT4组合与其它3个处理显达差异,处理AT1组合最高,与另外3个处理间差异显著,青头薯质量均表现随着播种深度的加深而减少,T3深度、T4深度青头薯较少,烂薯质量则反之,随着播种深度加深,烂薯越多,处理CT4组合烂薯质量最高,处理AT4组合烂薯质量最少;产量方面,处理AT2组合、处理BT1组合和处理CT1组合最高,处理AT4、处理BT4组合和处理CT4组合最低,分别高出25.1、19.1、12.1个百分点。费乌瑞它以T3深度的大薯质量最高,处理AT3组合、处理BT3组合与其它3个处理间差异显著,小薯质量以处理AT3组合、处理BT4组合和处理CT4组合最高,青头薯质量均表现为T1深度青头薯最多,随着播种深度加深,烂薯越多,T4深度烂薯质量最高,产量以处理AT3组合、处理BT3组合和处理CT3组合最高,处理AT4组合、处理BT1组合和处理CT2组合最低。

在不同栽培方式处理下,丽薯6号高品薯率和产值大小排序为:处理A>处理B>处理C,绿薯率、烂薯率大小排序为:处理C>处理B>处理A,且处理A绿薯率为0,处理B、处理C烂薯率比处理A分别高2.5、3.0个百分点;费乌瑞它商品薯率和产值大小表现为:处理A>处理B>处理C,绿薯率、烂薯率则表现为:处理C>处理B>处理A,处理C绿薯率最高,达45.3 %,处理C烂薯率比处理B、处理A分别高3.8、2.4个百分点。在相同栽培方式的不同播种深度处理下,丽薯6号的处理AT2组合、处理BT1组合和处理CT2组合商品薯率最高,分别与处理AT4组合、BT4组合和CT1组合间达差异显著,随着播种深度加深烂薯率越大,处理CT4组合烂薯率最大,为7.0 %,处理A和处理C的产值大小均表现为:T2深度>T3深度>T1深度>T4深度,最高分别为11.1和9.0万元/hm2,与其它3个处理间差异显著,处理B的产值大小表现为:T2深度>T1深度>T3深度>T4深度;费乌瑞它商品薯率以T3深度最高,比T1深度高26.5个百分点,绿薯率均以T1深度最高,处理CT1组合绿薯率最高为45.3 %,比处理CT1组合、处理CT3组合高25.5、43.3个百分点,烂薯率以T4深度最大,其中处理CT4组合的烂薯率最大,处理A、B产值均表现为:T3深度>T2深度>T4深度>T1深度,处理C产值表现为:T3深度>T4深度>T2深度>T1深度,各播种深度间差异显著。

3 讨 论

3.1 不同栽培方式、播种深度对马铃薯土壤温度的影响

王树森等[12]研究认为,地膜覆盖的增温机制主要是地膜将土壤与外界隔绝,阻止了两者之间的水分交换,进而影响土壤与外界的湿热交换,土壤传热性提高,消弱膜下表面水层与长波辐射的交换,降低夜间有效辐射,从而使温度下降减缓;员学锋等[13]研究发现,地膜覆盖能改善耕作层土壤的温度状况、活化土壤养分、抑制土壤表层水分的蒸发、提高了农作物产量;稻草覆盖还田对环境效应有保温、保水、抑制田间杂草生长及增加指向大气的CO2排放等作用,稻草覆盖较裸田更能提高土壤温度[14]。本研究结果表明,黑膜覆盖和稻草覆盖2种栽培方式均能提高土壤温度,在马铃薯生长的各个时期,保温效果明显,在发棵期和结薯期,黑膜覆盖处理下15 cm土层温度表现最高,比常规种植高1.9 ℃,有利于马铃薯的植株生长及薯块膨大;苗期土壤温度随着土层加深逐渐增加,为苗期提供适宜生长环境,成熟期由于地表温度相对较高,黑膜覆盖、稻草覆盖具有降温作用,减少马铃薯受高温为害,保证马铃薯健康成熟,这与邓仁菊等[15]研究结果一致,说明黑膜覆盖在冬季马铃薯种植中显著提高土壤温度,且在10~15 cm土层深度,土层温度较其它栽培方式更适合马铃薯植株发育需求,而常规种植由于保温能力最差,土壤温度较低,进而影响马铃薯植株生长。

3.2 不同栽培方式、播种深度对马铃薯土壤含水量的影响

水分是作物生长发育的主要生态与环境因素,地膜覆盖切断土壤和空气中水分的交换通道,构成膜下与地表之间的水分内循环系统,减少土壤水分蒸发,增加膜下相对湿度,提高土壤表层湿度,保证耕层土壤有较高的含水量[16-17]。本研究结果表明,在马铃薯苗期、发棵期与结薯期土壤含水量大小为黑膜覆盖>稻草覆盖>常规种植,成熟期则反之;4个生育期黑膜覆盖和稻草覆盖的土壤含水量最大值均表现在5~15 cm土层,而常规种植土壤含水量最大值为10~20 cm土层,结薯期黑膜覆盖和稻草覆盖比常规种植分别高2.6、1.2个百分点,这与范士杰等[18]和许树宁等[19]研究结果相一致,说明黑膜覆盖和稻草覆盖的土壤含水量分布范围较广,更容易满足马铃薯的植株生长与块茎膨大的需求,后期水分较小,则不易造成烂薯,保证马铃薯商品性,而常规种植由于后期水分含量较大,易形成烂薯,严重影响马铃薯经济效益。

3.3 不同栽培方式、播种深度对马铃薯生育期的影响

郑有才和杨祁峰[20]试验结果表明,全膜双垄覆盖栽培方式可促进植株性状生长,明显加快马铃薯的生长发育进程,缩短生育期,增产效果优于其他栽培方式;王艳君等[21]研究发现,马铃薯的物候期及生育期受覆盖栽培方式影响较大。本研究结果表明,3种栽培方式出苗期随着播种深度的加深而逐渐推迟,播种深度20 cm出苗最晚。常规种植下播种深度为5 cm时出苗最早,可能由于表面无覆盖物隔挡,盖种土层较浅而易破土出苗。现蕾期、开花期与成熟期3个生长时期时长依次为:常规种植>稻草覆盖>黑膜覆盖;黑膜覆盖播种下深度在5、10 cm时生育期最短,稻草覆盖、常规种植播种下深度为15、20 cm时生育期最长,这与廖华俊等[1]和扎西普尺[5]在马铃薯中研究结果相一致,说明覆盖栽培方式结合适宜播种深度,可促进马铃薯植株生长,缩短冬季马铃薯生育期,提早马铃薯鲜薯上市时间。

3.4 不同栽培方式、播种深度对马铃薯农艺性状、产量的影响

高产量、优良的块茎品质、富有商品性和经济效益是马铃薯生产的重要目标,而不同栽培方式对马铃薯的出苗和生长发育过程有一定影响,因此,合理的栽培方式和种植深度对促进马铃薯产业发展具有重要作用[15]。本研究结果表明,不同栽培方式对2个马铃薯品种各农艺性状的影响略有差异,黑膜覆盖处理能显著增加2个品种的株高、茎粗、单株块茎数、单株块茎质量和大薯质量,从而提高马铃薯产量、商品薯率与产值。稻草覆盖比黑膜覆盖稍差,但比常规种植效益明显,而常规种植下青头薯数、质量,小薯质量,绿薯率及烂薯率都有增加,产量和产值表现最差。在不同播种深度处理下,丽薯6号3种栽培方式的最佳播种深度均为10 cm左右,各农艺性状、产量和经济效益综合评价表现最优,常规种植方式最适合的播种深度为10~15 cm。费乌瑞它在不同栽培方式的不同播种深度处理下的表现各有差别,黑膜覆盖下最佳播种深度均为15 cm左右,各农艺性状、产量和经济效益综合评价表现较好。对于播种深度研究结果发现,播种深度过浅,绿薯率越高,经济效益越差,播种深度过深,小薯率、烂薯率越高,产值越低,这与廖华俊等[1]在马铃薯中的研究结果相似。说明根据不同品种选择适宜的栽培技术及播种深度是保障马铃薯高产、优质、高效的关键要素之一。

4 结 论

本研究结果表明,常规种植、黑膜覆盖与稻草覆盖3种栽培方式在马铃薯种植过程中对播种深度要求各不相同,不同马铃薯品种对栽培方式的要求也有差异,其中广西冬种马铃薯丽薯6号最佳栽培方式为:黑膜覆盖,播种深度为10 cm,而费乌瑞它最佳栽培方式为:黑膜覆盖,播种深度为15 cm左右。选用最优栽培方式能进一步提高马铃薯产量,增加经济收入。本研究结果可为广西冬种马铃薯栽培模式提供重要参考。

参考文献:

[1]廖华俊,江 芹,董 玲,等.不同栽培模式对江淮地区马铃薯产量及其构成因素的影响[J].安徽农学通报,2014,20(15):38-40,48.

[2]王 涛.播种深度对马铃薯产量及主要经济性状的影响[J].甘肃农业科技,2012(11):18-19.

[3]付业春,顾尚敬,陈春艳,等.不同播种深度对马铃薯产量及其构成因素的影响[J].中国马铃薯,2012,26(5):281-283.

[4]房 磊.不同垄距与播种深度对马铃薯质量的影响[D]. 中国农业科学院,2013:22-23.

[5]扎西普尺.不同播种深度对马铃薯产量及构成因素的影响[J].中国园艺文摘,2015(5):45-46.

[6]牛小宁,柴忠良.马铃薯膜下覆盖秸秆不同播深栽培试验[J].青海农林科技,2015(3):72-73.

[7]王 腾,孙继英,汝甲荣,等.不同播种深度对马铃薯产量的影响[J].中国马铃薯,2017,31(2):86-91.

[8]邝伟生,张 雪,刘玉佩,等.不同耕作方式对冬种马铃薯产量和品质的影响[J].广西农业科学,2008,39(1):30-32.

[9]吕巨智,梁 和,梁运波,等.不同栽培方式对土壤温度、水分及冬种马铃薯产量形成的影响[J].广东农业科学,2009,22(2):9-12.

[10]欧勤辉.冬种马铃薯6种不同栽培方式比较试验[J].广西农学报,2012,27(1):16-19.

[11]黄 欢,罗炜斌.冬种马铃薯不同种植方式对比试验研究[J].现代农业科技,2015(9):83-85.

[12]王树森,邓根云.地膜覆盖增温机制研究[J].中国农业科学,1991,24(3):74-78.

[13]员学锋,吴普特,汪有科.地膜覆盖保墒灌溉的土壤水、热以及作物效应研究[J].灌溉排水学报, 2006,25 (1):25-29.

[14]尹春梅,王凯荣,谢小立.冬闲田稻草覆盖的环境效应[J].农业环境科学学报,2008,27(4):1633-1637.

[15]邓仁菊,卢 扬,潘建梅,等.不同栽培模式对贵州冬作马铃薯抗旱防寒的影响[J].江苏农业科学,2016,44(9):119-122.

[16]王丽丽,余海龙,黄菊莹,等.不同覆盖措施的土壤生态环境效应和作物增产效应述评[J].江苏农业科学,2016,44(7):11-15.

[17]薛俊武,任稳江,严昌荣.覆膜和垄作对黄土高原马铃薯产量及水分利用效率的影响[J].中国农业气象,2014,35(1):74-79.

[18]范士杰,王 蒂,张俊莲,等.不同栽培方式对马铃薯田间土壤温湿度及产量的影响[J].农业工程学报,2011,27(11):216-221.

[19]许树宁,吴建明,黄 杏,等.不同地膜覆盖对土壤温度、水分及甘蔗生长和产量的影响[J].南方农业学报, 2014,45(12):2137-2142.

[20]郑有才,杨祁峰.不同覆盖模式对旱作马铃薯生育期及土壤含水量的影响[J].安徽农业科学,2008,36(20):8462-8464.

[21]王艳君,张连瑞,张忠福,等.覆盖不同颜色地膜对马铃薯生育期及产量的影响[J].现代农业科技,2016(6):63-64.