《长恨歌》英译本中的翻译转移现象初探

汪宝荣,季敏杰

(浙江财经大学 外国语学院,浙江 杭州 310018)

《长恨歌》英译本中的翻译转移现象初探

汪宝荣,季敏杰

(浙江财经大学 外国语学院,浙江 杭州 310018)

本文采用计算机辅助的方法,以《长恨歌》“片厂”一节为样本,首先从词频统计入手,对文本进行整体的分析,然后对语篇层面产生影响的翻译转移即词序转移的特征及其动因进行了探索。研究结果表明:《长恨歌》英译本大体上忠于原作,很少有对中文文本的大幅度改动,但也出现了局部细微的翻译转移现象,如词序改变。白睿文的译者惯习可以解释他采用的翻译策略以及英译本中的某些词序转移现象。

《长恨歌》;翻译转移;词序改变;白睿文;译者惯习

一、引言

《长恨歌》于1995年在国内初版,2000年荣获“茅盾文学奖”,是中国当代著名作家王安忆的小说代表作。王德威(1996)把王安忆誉为著名“海派”作家张爱玲的“传人”。《长恨歌》以新中国成立40年来的历史事件为主线,讲述了上海女人王琦瑶载沉载浮的一生。2008年,美国汉学家白睿文(Michael Berry)与美籍华裔学者陈毓贤(Susan Chan Egan)合作,由白睿文负责第一、三部分,陈毓贤负责第二部分,最后由白睿文统稿(花萌、白睿文2017:81),将《长恨歌》译成英文。译本由美国哥伦比亚大学出版社出版,获得了西方媒体和评论界的好评:“《长恨歌》肯定会在中国文学经典中占有一席重要的位置”(Chiang & Rollins 2009:64);“王安忆对女主人公王琦瑶的刻画细致入微,手法精妙,展现了她作为小说家的天赋。白睿文、陈毓贤的译文雅致,美中不足的是偶有不协调的美式英语词出现。……英译本有助于我们理解为何王安忆是中文世界最受好评的作家之一”(Prose 2008)。此外,《长恨歌》英译本的成功帮助王安忆获得了2011年“布克国际文学奖”(Man Booker International Prize)的提名①详见http://themanbookerprize. com/resources/media/pressreleases/2011/03/30/2011-man-booker-international-prize-finalis-tsannounced。,且对她荣获2017年第五届美国“纽曼华语文学奖”(Newman Prize for Chinese Literature)也功不可没②详见 http://u. osu. edu/mclc/2016/09/23/wang-anyi-wins-2017-newman-prize/#more-16581。。

美国学者Robin Visser认为:“白睿文的翻译细心周全,忠于原作风格”③见《长恨歌》(Berry & Chan2008)英译本封面,原文为:“Michael Berry’s translation is executed with care and is true to the original style.”。。其实,《长恨歌》英译本的基本翻译策略和风格从其对书名的处理就可窥见一斑:白睿文坚持把书名照直译成 “The Song of Everlasting Sorrow”,既是对原作的致敬,也呼应了许渊冲对白居易诗《长恨歌》的英译“The Everlasting Regret”(党争胜 2008:83)。另一方面,白睿文(Berry 2008)自称,他们的译文不能与原文媲美:“王安忆的《长恨歌》可说是世界文学的瑰宝,但不敢说我们的译作也是。”

现有相关研究表明,译作是否忠于原作内容及形式可从翻译转移视角进行考察。近年来,翻译转移作为一个注重文本分析的理论,因计算机辅助方法的介入在国外焕发了新的活力,如Ahrenberg & Merkel(2000)、Cyrus(2006,2009)和 Macken(2007)等都采用了计算机辅助方法来研究翻译转移现象,但该研究方法在国内尚未引起足够的重视。Leuven-Zwart(1989,1990)提出的翻译转移分析模式影响颇大,包括两种模式——比较模式和描写模式,并对翻译转移类型进行分类,共分为37种。van Leuven-Zwart(1990:78)的研究表明,微观结构上的词序和衔接的转移影响了宏观结构的语篇层面。Munday(1998)参照van Leuven-Zwart的分析模式,采用计算机辅助方法来研究翻译转移现象,该研究方法有效地减轻了van Leuven-Zwart模式中人工对比带来的巨大工作量,并使结论更加客观可靠,同时证实了计算机辅助方法对翻译转移研究的有效性。因此,本文依靠计算机辅助方法,结合词频统计分析,从《长恨歌》文本中尤为显著的词序这一微观结构的翻译转移入手,考察其对语篇层面的影响,分析《长恨歌》译文是否忠于原文的内容和形式,并尝试探索翻译转移现象的动因。

二、词频统计分析

本研究依据的《长恨歌》中文文本是人民文学出版社2016年重印版,英文文本是美国哥伦比亚大学出版社2008年首印版。为便于数据分析,我们对中英文文本进行了扫描处理。在考察具体的翻译转移案例之前,我们先进行了词频统计分析,以期对中英文文本进行宏观层面的对比。因后期需人工搜索,为便于操作,仅抽取原作第一部分第二章第一节“片厂”(王安忆 2016:23-29)及其对应英文版“film studio”(Berry & Chan 2008:27-34)为考察样本。其中的考虑是:原作第一章对“弄堂”“流言”“闺阁”“鸽子”的描写过于繁琐冗长,常为国外评论者所诟病(Thomas 2008:65),而“片厂”一节可谓是小说叙事的真正开头。我们采用的词频统计软件是AntConc 3.4.3版本,相较于Wordsmith,较适于处理小数据文本,且操作简单。处理过程中可能会发生一些误差,包括:1)带连字符的单词可能会被处理成两个词,如“ribbon-cutting”会被计算两次即“ribbon”和“cutting”;2)同一词根的不同屈折变化词会被分别计算为单独的形符,如“look”的三个屈折变化词“look”“looked”“looks”会被计算3次。经人工逐一排查以上误差后,英文类符数为1054,形符数为3673。表1为《长恨歌》中“片厂”一节的中英文词频比较。

表1 《长恨歌》原文和译文类符/形符比④类符指不重复计算的形符数,如“the”出现220次,但只能算作1个类符。

表1显示,《长恨歌》中“片厂”一节原文的类符和形符数均少于译文。类符/形符比可用于粗略比较文本词汇的复杂程度,即比率越高,词汇越多样化(Baker 1995:236-237)。汉语和英语分属不同语系,两者的差异显而易见:英语功能词(中文称“虚词”)较多,形符数自然多于汉语。而且译文多处对原文进行了解释,故译文形符数远远多于原文,但从类符数看两者的差别不大,为何会出现类符数相近的情况呢?经仔细观察后发现,译者多次对原文四字词语进行了简化处理,如把 “人意阑珊”译作“waning”,“无遮无挡”译作“unbridled”,“插科打诨”译作“buffoonery”。这可能是类符数相近的一个原因。

为便于进一步分析,我们选取词频居前10位的词汇,用以显示在“片厂”一节语境下中英文文本整体上的差异。研究发现,前10位的词汇以功能词居多,功能词词频的差异不能显示中英文文本整体上的差异,故又进行了实义词的词频统计(前10位实义词的词频统计见表2),并加以具体分析。

表2 《长恨歌》原文和译文实义词词频统计

表2数据显示,原文和译文排前6位的实义词都为小说中人物的姓、名或称谓及其叙事场所,这表明《长恨歌》英译本遵从原作的叙事主体,并未发生大规模的改变,在这一方面可以说译作忠实于原文。但也存在局部不对称,包括同一对应词的出现频次的不一致,用于指称“王琦瑶”和“吴佩珍”的“girls”只在英文中出现,同指“片厂”的词在英文中分为“studio”和“film studio”,其他(排后 4 位)不对称现象可能因英汉语基本差异所致,即中文倾向于多用动词,而英文倾向于多用名词(连淑能 1993:104)。“片厂”一节讲述吴佩珍献宝似的带王琦瑶去片厂观看电影制作,复又失望而归。作家为了叙述王琦瑶和吴佩珍的姐妹情谊,行文中不断出现两人的名字,但表2显示,译文中这两个人名字的出现次数多于原文(姓氏“王”在中英文文本中出现次数相同),其中人名“Peizhen”“Qiyao”的出现次数又多于姓氏,表明译者将原文中未显示人名的或用“她”代称之处用了人名译出。如例(1)中用下划线标出的“Peizhen”即是译者视英文语法结构需要而添加的:

(1)吴佩珍是那类粗心的女孩子。她本应当为自己的丑自卑的,但因为家境不错,有人疼爱,养成了豁朗单纯的个性。(2016:23)

Wu Peizhen was a rather careless girl. Under normal circumstances, she would have suffered from low self-esteem because of her homeliness, but becausePeizhencame from a well-to-do family and people always doted on her, she had developed unaffected into an outgoing young lady.(2008:27)

在译文中,人名出现次数多于姓,这符合英语的行文习惯,能使作品更加符合英文读者的阅读习惯,但这种人名翻译转移现象在一定程度上损害了原文作者想要表达的叙事视角的客观性。

根据表2,原作中“片厂”出现29次,英译本中“studio”出现28次,“film”出现20次。我们检索北京大学汉语语言学研究中心所建的 “现代汉语语料库”⑤现代汉语语料库网址:http://www. cncorpus. org/。发现,电影制作现场一般称作“制片厂”或“片场”,但“制片厂”更正式。白睿文似乎注意到了这一模糊的语言区分,将“film studio”用于更正式的语境如叙事话语部分,而“studio”更多用于非正式的语境,如 “Didn’t you tell us that you are always running into all these big name stars at thestudioevery day?”(2008:28)。 从这一细节的处理看,白睿文根据“片厂”具体的使用语境进行了区别翻译。对于词频统计中译文“girls”一词,“吴佩珍和王琦瑶”有11次被译为“girls”,这体现了白睿文并不刻板地拘泥于原作,而是根据英语行文习惯注意词汇的变化。

综上所述,无论从整体类符数还是从词频统计看,译文和原文数据差异不大,说明译文紧贴原文,基本上可用“忠实”一词来描述。但与此同时,译文中也多次出现了局部细微的翻译转移现象,如词序转移、衔接词的删减等。从表面上看,这种做法符合英语的行文习惯,但也不可避免地造成原文和译文传达意义的不一致。

三、词序转移现象分析

Munday(1998)的研究表明词序转移在西班牙语与英语的互译中屡见不鲜,但是否也见于英汉互译呢?从整体上看,《长恨歌》原文多用长句,译文则倾向于把中文长句拆分为多个英语小句。我们以结句标点符号即句号、感叹号和问号为句子单位,人工统计了“片厂”一节原文及其对应译文句子的数量,发现原文有122个句子,其中以句号结句的114个,感叹号、问号结句的各4个,对应译文有191个句子,其中以句号结句的184个,感叹号结句的4个,问号结句的3个,再将“片厂”一节的中英文文本置于AntConc 3.4.3中考察结句标点符号出现频次,以验证数据的准确性,得出的结果与人工统计一致。“片厂”一节以时间为主线,地点为辅线,为后文王琦瑶被评选为“上海小姐”打下伏笔,并记录了王琦瑶从女学生到上海女人的心境变化,时间、场所概念词/短语出现频率较高,故本文选取若干时间、场所概念词/短语为例,分析“片厂”一节中出现的某些词序转移现象。

(一)时间概念词/短语转移

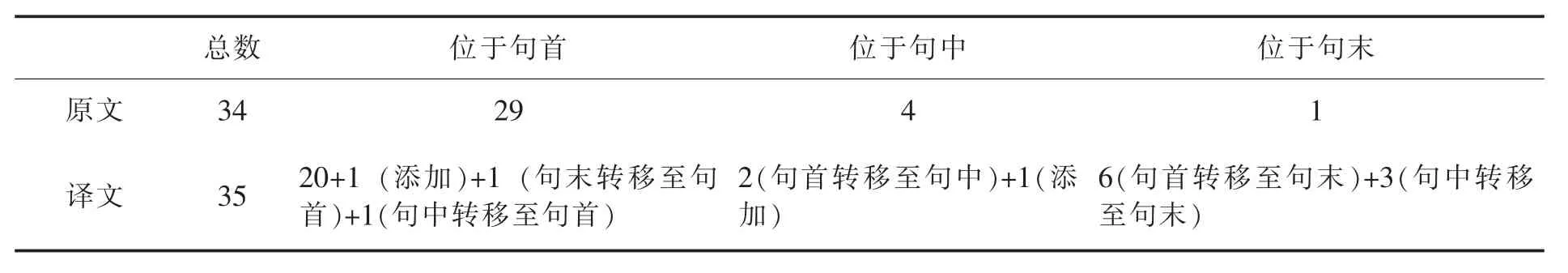

《长恨歌》本身以时间为序推进情节发展,时间概念词/短语在原文中多置于句首,标志情节发展,如“前一天”“到了那一天”“下午三四点”,在“片厂”一节中也是如此(详见表3)。原文中有34处出现时间概念词/短语,而译文有35处出现时间概念词/短语,不一致之处为译文添加了两处时间概念:原文“两人心里又有些恍惚”,译文“Numbness had taken hold of them by the time they entered a large room the size of a warehouse”;原文“她回到家里”,译文“by the time Wu Peizhen got home”;另外,译者改变了一处时间概念:原文“在她们这个年龄”,译文“This is especially true for the young”。前两处“by the time”为译文添加的内容,第三处“她们这个年龄”被改译,模糊了时间概念。

表3 时间概念词/短语分布

英语时间概念词/短语一般置于句末(Munday 1998:551)。由此可见,白睿文倾向于按照原文的顺序翻译,因而大多数情况下没有改变时间概念词/短语的位置,但有时也会发生翻译转移。如例(2)和(3):

(2)只见有一个穿睡袍的女人躺在床上,躺了几种姿势,一回是侧身,一回是仰天,还有一回只躺了半个身子,另半个身子垂到地上的。(2016:26)

All they could see was a woman in a sheer nightgown lying on a bed with wrinkled sheets. She tried to lie in several different positions:on her side one moment, on her back the next, and for a whileeven in a strange position where half her body extended off the bed onto the floor.(2008:31)

(3)炙手可热的大明星她们也真见着了一二回,到了镜头面前,也是道具一般无所作为的。(2016:28)

On one or two occasionsthey actually saw some of those famous movie stars, who sat in front of the camera doing nothing, like a collection of idle props.(2008:34)

例(2)描述王琦瑶和吴佩珍在片厂看到一个穿睡袍的女人在床上死去的场景,预示了王琦瑶的悲惨命运。原文以电影推进式手段展现了几个不同的镜头。译文则以“she”为主语,强化了镜头下演员的重要性,而忽视了吴佩珍和王琦瑶作为观众看到的景象,失去了原文蒙太奇般的视觉效果。在白睿文的译文中,前面两个“一回”置后,最后一个“一回”保持原文语序。译文主句为“She tried to lie in several different positions”以“positions”结尾,故将姿势“on her side”“on her back”提前,“one moment”“the next”置后,而后半句因“in a strange position”后紧跟连定语从句,并将原文两个小句“躺了半个身子,另半个身子垂到地上的”合并,故将时间概念短语“还有一回”置前。同样,例(3)也发生了两处较明显的转移:其一,原文句末补语“一二回”被转移为句首时间状语“on one or two occasions”;其二,原文句首主语“炙手可热的大明星”被转移为句末宾语,造成被强调部分的转移,也即原文强调“炙手可热的大明星”,译文则强调“一二回”这一时间概念,这可能是译文中使用了非限制性定语从句引起的。

(二)场所概念词/短语转移

有时原文中的场所概念词/短语在译文中被移到了句尾。原文中有16处出现场所概念词/短语,译文中也有16处出现场所概念词/短语(详见表4)。但译文中的数据与原文相比稍有差异,具体表现为译本添加了2处场所概念 (原文 “却冲进一个穷汉”,译文“a poor fellow in tattered clothes walked onto the set”;原文“想是猪头肉之类的”,译文“a pig’s head or some other cheap meat he had bought over at the butcher’s shop”),删减了 2 处场所概念(原文“在一个三面墙的饭店”,译文“Their next stop was a three-walled hotel hobby”;原文“一片草棚子里”,译文“All round were thatch-covered shacks”)。“onto the set”“at the butcher’s shop”为译本添加的场所概念,后两处则削弱了场所概念,具体场所概念词/短语分布见表4:

表4 场所概念词/短语分布

场所概念词/短语转移至句末为《长恨歌》英译本常见现象,因此可以推断,场所概念词/短语的转移可能是由于汉英句法结构不同所致,即在英语写作中场所概念词/短语往往被置于句末。

(4)床上的被子是七成新的,烟灰缸里留有半截烟头的,床头柜上的手绢是用过的,揉成了一团,就像是正过着日子,却被拆去了一堵墙,揪出来示众一般。(2016:26)

The comforter showed signs of wear, old cigarette butts were leftin the ashtray,even the handkerchiefon the nightstandbeside the bed had been used, crumpled up into a ball-as if someone had removed a wall in a home where real people were living to display what went on within.(2008:31)

例(4)描绘的是电影拍摄现场的场景设置。从原文看,叙述视角从大到小呈现:从烟灰缸到里面的半截烟头,从床头柜到上面的手绢,但在译文中,地点状语“烟灰缸里”(in the ashtray)和“床头柜上”(on the nightstand beside the bed)都被后置,造成叙事视角反向,也即改为从小到大。此外,译者忽视了第一个场景的设置,只译出“被子是七成新的”(The comforter showed signs of wear),没有译出“床上”,从而造成对原文的局部偏离。

基于上述实例可知,词序转移在汉英翻译中也相当普遍。然而,鉴于中英文句法结构迥异,以上词序转移实例未必就能说明《长恨歌》译文不忠于原文或与原文不对等。

(三)翻译转移典型性分析

我们推测有些译文(包括出现词序转移的)并非典型的英语运用。为检验这一推测,我们将若干译例置于 “当代美国英语语料库”(Corpus of Contemporary American English)⑥当代美国英语语料库网址:http://corpus. byu. edu/coca/。中进行统计,以考察译文词序是否与美国英语语序一致。随机选用分析的译例“for a while”(“还有一回”),在例(2)中没有发生词序转移;“on one or two occasions”(“一二回”),在例(3)中从句末转移到了句首;“in the ashtray”(“烟灰缸里”),在例(4)中从短句句首转移到了句末。

表5 “for a while”词序分布

表6 “on one or two occasions”词序分布

时间概念短语“for a while”在当代美国英语语料库中出现15173次。我们随机选取100例进行了分析。如表5所示,在该语料库中,“for a while”一般被置于句子或短语末尾,出现在开头的次数较少,只占统计数据的9%。表6显示,场所概念短语“on one or two occasions”在当代美国英语语料库中仅出现12次,说明很不常用。“on*occasion*”则出现5444次,其中使用最多的是“on several occasions”,高达864次。同样,这个短语出现在句子末尾的次数居多,且常用于口语,如“I talked to Nadya on several occasions”。由此可见,“on one or two occasions”被转移至句首并非典型的英语运用,可能受白睿文译者惯习影响。而场所概念短语“in the ashtray”,在当代美国英语语料库中出现143次,仅有一次出现在句首,可以证实这一场所概念短语转移是汉英句法结构差异所致,与译者个人风格无关。

在《长恨歌》英译本中,“片厂”一节超过一半的时间概念词/短语保留在句首位置,这说明在对时间概念词/短语的处理上白睿文倾向于遵循原文语序。但在对场所概念词/短语的处理上,译者根据汉英句法结构不同,适当调整语序,发生了一定程度的转移。通过翻译转移典型性分析发现,有些词序转移现象是由于汉英句法结构差异所致,有些词序转移现象则可能受白睿文译者惯习的影响,而这种转移影响了原文叙事特点如叙事视角的变化。

四、白睿文的译者惯习与翻译策略

Simeoni(1998)提出“译者惯习”(translator’s habitus)假说,认为译者在成长、教育、工作、交际等社会化过程中形成一套“思维定势系统”,从而影响其采用的翻译策略。如上文分析,《长恨歌》英译本总体上忠于原作的内容及形式,但也出现了一些翻译转移现象。这可通过对白睿文译者惯习的简要分析作出合理的解释。

白睿文1974年出生于美国芝加哥市,19岁时获交流项目的资助到南京大学学习一年,开始中文学习之旅。20岁时又获奖学金,在台湾地区留学一年。读大四那年,他应邀翻译中国学者张颐武的一篇关于20世纪90年代中国后现代小说的论文,阅读了论文中提及的作品,开始对当代华语文学及其翻译感兴趣。大学毕业前,他经人推荐翻译了余华的小说《活着》,这部题为To Live的译作由兰登书屋(Random House)在2003年出版。之后,白睿文师从王德威,于2004年获哥伦比亚大学现代中国文学与电影博士学位(花萌、白睿文 2017:79;朱振武 2017:285-295)。据王德威在一次访谈中透露的内情,《长恨歌》英译本的出版之路颇为曲折:白睿文在与陈毓贤合作完成《长恨歌》的翻译后,联系了二十几家美国的主流出版公司,拒绝了几个出版商提出的删削原作的要求。最后,王德威设法弄到一万美元的出版赞助费,哥伦比亚大学出版社才同意出版该书(季进 2011:104-105)。由此可见白睿文对待原作及翻译的严肃态度。白睿文的学术背景——科班出身的中国文学博士及学者——使他的译者惯习逐渐形成,即倾向于选择翻译文学性较高的小说作品,并在翻译时最大程度地贴近原文的内容和形式。换言之,他选择原作的标准和翻译方式体现了一个学者型译者的职业惯习。由此可推测,把“for a while”和“on one or two occasions”前置是白睿文的个人言语方式,其目的是用来凸显和强调时间概念。众所周知,电影语言以口语为主,而口语一般比书面语直接明晰得多,时间概念词/短语前置是取得这种效果的一种手段。白睿文除了研究中国现当代文学文化,还是中国电影研究专家,这一职业身份或许可以解释他在翻译过程中的这种语言使用习惯。当然,该结论还需要基于更大的语料加以进一步验证。总之,白睿文的学者身份及其养成的学者型译者的职业惯习促使他在翻译时以原作为依归,注重译文的充分性;另一方面,他作为电影研究者的身份(白睿文译者惯习的另一面)很可能影响了他在翻译《长恨歌》时对语言形式的选择,造成了前文考察的某些词序转移现象。

英国汉学家贺麦晓(Michel Hockx 2009)指出:“《长恨歌》的‘实验性’恰恰在于它试图违背‘可读性’原则,或至少使阅读变得更费力……我们也许可以说,对西方读者而言,原作本身就有足够多的妨碍‘可读性’的元素,例如指涉人名、地名和历史事件的文化词汇,而这些词不需要(事实上译者也没有)解释给目标读者。”由此可见,在译文中保留原作的语言陌生感和文化异质性,从而引起翻译转移,是白睿文有意的策略性选择,体现了他个性化的译者惯习。

五、结语

传统上,翻译转移研究一般仅关注发生在微观结构上的转移。计算机辅助方法的运用使得大数据处理成为可能,研究者开始关注宏观结构上的翻译转移,并尝试对影响译者决策的社会文化因素作出解释。本文尝试从翻译转移视角分析《长恨歌》“片厂”一节译文的概貌及译者白睿文采取的翻译策略,并试图运用译者惯习概念解释译者采取的翻译策略,包括其中的翻译转移现象。通过词频统计分析发现,《长恨歌》英译本以原作为依归,以异化和陌生化为主要翻译策略,在内容和形式上尽量贴近原文,但翻译转移分析结果显示,英译本中出现了一些词序转移,导致原文的叙事视角发生改变,使原作的独特韵味有所丧失。因所用语料有限,统计的样本代表性不足,且仅仅考察了某些词序转移现象,本文得出的结论无疑是初步的,尚需基于更大规模的语料加以进一步验证。

:

Ahrenberg, L.& M.Merkel.2000.Correspondence measures for MT evaluation[C]//Proceedings of the Second International Conference on Linguistic Resources and Evaluation(LREC-2000).Athens, Greece,1255-1261.

Baker, M.1995.Corpora in translation studies: An overview and some suggestions for future research[J].Target7(2):223-243.

Berry, M.TranslatingSorrow:An interview with Michael Berry[EB/OL].[2017-12-01].http//www. cupblog. org/?m=20080 & paged=10.

Chiang, B.& J.B. Rollins.2009.Review ofThe Song of Everlasting Sorrow:A Novel of Shanghai[J].World Literature Today83(3):64-65.

Cyrus, L.2006.Building a resource for studying translation shifts[C]//Proceedings of the Fifth International Conference on Linguistic Resources and Evaluation(LREC-2006).Genoa, Italy,1240-1245.

Cyrus, L.2009.Old concepts, new ideas: Approaches to translation shifts[J].MonTI(1):87-106.

Hockx, M.2009.Review ofThe Song of Everlasting Sorrow[EB/OL].Modern Chinese Literature and Culture Resource Center Publication.[2017-12-01].http://u. osu. edu/mclc/book-reviews/song-of-everlasting-sorrow.

Macken, L.2007.Analysis of translational correspondence in view of sub-sentential alignment[C]//Proceedings of the METIS-II Workshop on New Approaches to Machine Translation.Leuven, Belgium.

Munday, J.1998.A computer-assisted approach to the analysis of translation shifts[J].Meta:Translators’Journal43(4):542-556.

Prose, F.Miss Shanghai: Review ofThe Song of Everlasting Sorrow[N].The New York Times Book Review,2008-05-04(9).

Simeoni, D.1998.The pivotal status of the translator’s habitus[J].Target10(1):1-39.

Thomas, C.Review ofThe Song of Everlasting Sorrow[N].Chicago Tribune,2008-06-21.

van Leuven-Zwart, K.M.1989.Translation and original: Similarities and dissimilarities, I[J].Target1(2):151-181.

van Leuven-Zwart, K.M.1990.Translation and original: Similarities and dissimilarities, II[J].Target2(1):69-95.

Wang Anyi.2008.The Song of Everlasting Sorrow:A Novel of Shanghai[M].M. Berry & E.S. Chan(trans.).New York: Columbia University Press.

党争胜.2008.“三化”并举译“长恨”,“三美”齐备诗如“歌”[J].外语教学 (1):83-87.

花萌,白睿文.2017.多方努力,共促中国当代文学的世界性阅读——翻译家白睿文访谈录[J].中国翻译(1):79-84.

季进.2011.另一种声音——海外汉学访谈录[M].上海:复旦大学出版社.

连淑能.1993.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社.

王安忆.2016.长恨歌[M].北京:人民文学出版社.

王德威.1996.海派作家又见传人[J].读书 (6):37-43.

朱振武.2017.汉学家的中国文学英译历程[M].上海:华东理工大学出版社.

Preliminary Analysis of Translation Shifts inThe Song of Everlasting Sorrow

WANG Baorong, JI Minjie

(School of Foreign Languages, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018,China)

Wang Anyi’s fictional masterpieceChanghengewas published in 2008 in English translation by Michael Berry and Susan Chan Egan asThe Song of Everlasting Sorrow.Adopting Jeremy Munday’s computer-assisted approach to translation shifts, this article aims to investigate changes in word frequency and translation shifts occurring to several adverbials of time and place, focusing on the data taken from the film studio episode in the Chinese and English versions. The research findings reveal that on the whole the English version follows the original Chinese closely, rarely changing the original text drastically, yet still some minor shifts of translation in word order are observed. It is pointed out that Michael Berry’s professional habitus might have influenced his employment of foreignizing translation strategy and caused the translation shifts observed in the English text.

The Song of Everlasting Sorrow; translation shift; shifts in word order; Michael Berry; translator’s habitus

H315.9

A

2095-2074(2018)02-0083-08

2017-08-19

国家社会科学基金项目“翻译社会学视阈下中国现当代小说译介模式研究”(15BYY034);浙江财经大学校级研究生科研项目“《长恨歌》英译本中的翻译转移现象研究”

汪宝荣,浙江财经大学外国语学院教授,博士。研究方向:翻译学。邮箱:13285815890@163.com。季敏杰,浙江财经大学外国语学院硕士研究生。研究方向:翻译学。邮箱:993117294@qq. com。

——笔画设计