《联合国海洋法公约》第283条交换意见义务:问题与检视*

马得懿

(华东政法大学,上海201620)

《联合国海洋法公约》(以下简称:《公约》)强化和平解决争端的重要性,并且充分顾及国际法的精神与诉求,如《联合国宪章》的规定。①See R.R.Churchill and A.V.Lowe,The Law of the Sea,3rd ed.,Manchester:Manchester University Press,1999,p.190.为了实现《公约》第十五部分的立法目的,《公约》设置“导致有约束力的强制程序”的前置条件,如一般性、区域性或双边协定义务的履行、交换意见的义务以及调解等。②参见《公约》第282条、第283条、第284条。其中,《公约》第283条规定的交换意见的义务,成为值得关注的问题之一。相关海洋争端实践显示,《公约》规定的交换意见义务,不仅在《公约》文本解释上存在混乱和争议,而且在实践中亦存在困惑和不确定性,具体而言,比如如何确定争端双方履行了交换意见义务的标准、交换意见与导致有约束力的强制程序之间有何关联等问题,不同程度上存在歧义。相关判例显示,即使未能实际进行交换意见,只要争端一方已经做出交换意见的努力,但由于另一方的原因而导致双方未能交换意见,也认定第283条的要求获得满足。③参见高健军:《联合国海洋法公约争端解决机制研究》,中国政法大学出版社2014年版,第176页、第187页。总之,《公约》第283条的交换意见义务,着实令人感到“漂泊不定”。菲律宾南海仲裁案导致前述交换意见义务的困惑与问题更加趋于复杂化,这些困惑与问题包括,如何界分争端方之间根据业已存在的区域性协定而展开的协商与《公约》框架下的交换意见义务,裁判者行使“混合型争端”管辖权的倾向,是否一定程度上与争端方交换意见的义务之间存在某种内在的关联度,等等。本文将以相关判例和菲律宾南海仲裁案作为实证分析对象,详细地梳理关涉交换意见的义务的实践,尝试对《公约》下交换意见的义务面临的主要问题予以探讨,力求完善海洋法理论和实践。

一、交换意见义务在《公约》中的地位与制度价值

《公约》第十五部分凸显了“用和平方法解决争端的义务”的重要地位,进而强化“供争端各方选择的任何和平方法解决争端”,以彰显争端当事方的“同意原则”的重要性。④S habtai Rosenne and Louis B.Sohn(eds.),United Nations Convention on the Law of the Sea 1982:A Commentary,Vol.5(Dordrecht:Martinus Nijhoff Publishers,1989,p.431.不仅如此,《公约》第十五部分的“一般规定”分别规定“交换意见的义务”和“调解”,作为《公约》的解释或适用争端导致有约束力裁判的强制程序启动的前置约文。由此观之,交换意见的义务成为启动有约束力裁判的强制程序的前置条件之一,具有防范争端轻易导入强制性程序的作用。

不仅如此,从立法技术角度上,交换意见义务的“地位”应该高于《公约》第十五部分第二节“导致有拘束力裁判的强制程序”和第三节“适用第二节的限制和例外”。从《公约》第十五部分的条文结构和目的审视,交换意见义务的履行是导入《公约》第十五部分第二节,即“导致有约束力裁判的强制程序”的前奏式程序。交换意见义务在《公约》和平解决争端中具有重要的“过渡”作用,即其不仅成为协商和其他和平解决争端方式的保障机制,而且是启动强制性程序的“阀门”。⑤从 《公约》第十五部分第一节的条款的顺序和上述条款的谈判背景看,第283条明确了和平解决争端的方法或程序,争端当事国有义务在争端发生后立即交换意见。如果该程序已终止,而争端仍未得到解决,只要有必要,争端各方仍有义务迅速交换意见。对此,存在一种学理上的解释,即认为《公约》第283条第1款的目的在于争端当事国在争端发生以后迅速交换意见,该条第2款的目的则在于当事国即便是在自行选择的和平方法未能解决争端的情况下,也不应立即适用强制争端解决程序,而是要交换意见。⑥龚 迎春:《〈联合国海洋法公约〉框架下争端解决程序的适用:前提、条件、限制和例外—兼评菲律宾南海仲裁案》,https://www.chinalaw.org.cn/,2017年6月12日访问。

通常,对交换意见的义务仅仅作出程序范畴上的理解。“交换意见的义务并非严格意义上的义务。”⑦[日]栗林忠男:《注解联合国海洋法公约》(下卷),有裴阁1994年版,第266页。根据《公约》的结构安排和立法设计,某种程度上可以推断出《公约》下交换意见义务属于一种程序性的范畴。一般认为,公约下的交换意见的义务并非独立的争端解决方法。在“自由号临时措施案”和“北极日出号临时措施案”中,被诉方在反对国际海洋法法庭的管辖权时,并没有提及交换意见义务,但是法庭在确定临时措施前具有初步管辖权时,还是主动审查了当事国之间关于交换意见义务的履行情况。⑧See the“ARA Libertad”case(Argentina v.Chara),provisionalmeasures,order of 15 December of 2012,p.16.这反映出仲裁员认为交换意见的义务属于一种程序性范畴的活动。

深入理解交换意见义务的制度价值,不能局限于《公约》本身。海洋争端的解决不仅依赖于《公约》框架下的争端解决机制,更是依赖一般国际法原则和规则。《联合国宪章》第32条第1款确认谈判是诸多和平解决国际争端方式之一种,并且为诸多国际法文件所首肯。《公约》第283条密切地与《公约》第281条相互配合和呼应,在长期的协商或者谈判不能解决海洋争端的情况下,不能寄希望于仅通过单独的交换意见来解决争端。因此,交换意见所具有的制度功能,在于其与其他制度互为支撑,共同构架争端解决途径。⑨H owrd S.Schiffmen,“The Dispute Settlement Mechanism of UNCLOS:A Potentially Important Framework for Marine Wildlife Management”,Journal of InternationalWildlife Law and Policy 294 Vol 1:2.因此,理解交换意见的义务,更重要的是意识到交换意见义务在解决海洋争端机制上的体系性(system)属性,在某种意义上,其突破程序性范畴成为可能。

二、交换意见的方式与标准:实证与检视

(一)交换意见的方式

根据《公约》第283条第1款的规定,争端方交换意见的方式是“谈判”或“其他和平方法”,并且要“迅速”地进行此种交换意见。因此,当发生《公约》的解释或适用争端之际,争端方展开交换意见的方式是谈判和其他和平方法。从程序法角度看,谈判并非一种程序严格的解决争端的方式,但是其被国际法领域奉为十分普遍的和平解决争端的方式。⑩C ase Concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straights of Johor(Malaysia v.Singapore),Provisional Measures,Separate Opinion of Judge Ndiaye,paragraphs7.然而,鉴于谈判要求双方必要的妥协和让步的考虑,并不是所有的谈判都会达成一个对双方都有约束力的解决方案。①[日]松井芳郎等:《国际法》,辛崇阳译,中国政法大学出版社2004年版,第231页。《公约》也同样强调谈判在海洋争端解决机制中的重要地位。就海洋争端而言,即便是属于《公约》的解释或者适用问题,就“谈判”“其他和平方法”以及“实施方式”展开交换意见,似乎也不能仅仅停留在程序层面上,而势必或多或少涉及争端的实质内容。更何况,海洋争端具有相当的复杂性,某一海洋争端的解决机制很难泾渭分明地界分为程序问题或实体内容。

谈判对于国际争端而言,不仅仅满足于程序上的履行,而更多的触及实体内容。对于大多数海洋争端,与之对应的区域性条约和一般性条约很多。海洋争端中流行的“程序与实体并行”主义(the substantive and procedural parallelism of treaty)显示出《公约》中程序的不健全导致的弊端。如果仅将《公约》第283条交换义务视为单纯的程序范畴,那么,在海洋争端领域的公约“实体与程序并行”主义勃兴情境下,就如1999年南方金枪鱼案(临时措施)所揭示的那样,国际法和相关国家法律体系将作为特别法调整海洋争端,甚至囊括了海洋争端真正发生以前的国际条约和规章。如此一来,只有将“谈判”或“其他和平方法”诠释为更为宽泛的解决争端方式,才符合交换意见义务的立法目的。②K wiatkowska,“The Southern Blackfin Tuna Arbitral Tribunal Did Get it Right:A Comentary and Reply to the Article by David,A Colson and Dr Reggy Hoyle”,Ocean Development and International Law 34:369-395,2003.

(二)交换意见义务的标准及其缺憾

“僵局”(deadlock)作为交换意见的标准,并不是一成不变的。在荷兰诉俄罗斯的“北极日出号案”中,Anderson法官对“充分”的衡量标准是,“当一个关于《公约》的解释或适用发生争端时,争议一方国家不会对争议对方国家提起的争议解决方式而吃惊”。③A nne Sheehan,Dispute Settlement under UNCLOS:The Exclusion of Maritime Delimitation Disputes,The University of Queensland Law Journal(2005),Vol.24,pp.166-180.不同海洋争端中“僵局”的标准存在差异。在马来西亚诉新加坡柔佛填海案中,仲裁庭认为争端当事方之间的协商是持久的、激烈的和严肃的,而且他们被认为已完成了《公约》第283条的条件,但是,这并不意味着要求争端双方无期限地展开协商和谈判。通常无法通过协商达成争端的解决,就属于“僵局”的情景。而在圣文森特和格林纳丁斯群岛诉西班牙一案中,则显示出《公约》第283条的适用过于流于形式。“僵局”在该案法官的独立意见中,就是原告或申请国证明交换意见已经完全失败并且不能再从交换意见中解决争议。④参见M/V Louisa案临时措施案,Wolfrum法官的独立意见,第28段到29段,M.V.“Louisa”(Saint Vincent and the Grenadines v.King of Spain),Provisonal Measures,Order of23 December2010,ITLOSReports2008-2010,p.58,https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/REF_cases_citations__1-25_.pdf,2017年 12月 25日访问。“僵局”标准并非一个独立的用以衡量交换意见义务的标准,国际法实践中所逐渐发展的其他标准,通常是从别的角度来描述交换意见义务的程度。

与“僵局”标准类似,“用尽”标准在不同判例中的界定亦存在差异。马来西亚诉新加坡柔佛填海案对何为“用尽”标准给出了初步解释,其标准是“难以获得积极成果”,便不再负有继续交换意见的义务。⑤See Malaysia v.Singapore(2003)ITLSRep,para,48.“南非金枪鱼案”便是如此。⑥Australia and New Zealand v.Japan(2000)119 ILR 508,paras.25-28.南方金枪鱼案的裁决表明,《公约》第2节第286条的关键作用得以强化,对该条款的理解一定是在《公约》第279条和第280条整体上“符合条件的语境”中进行的。正如Rosenne教授所言,《公约》中“类同”的程序被第281条和第282条所体现,而且,其受制于其他和平方法或者谈判用尽优先要求的履行。这一点体现在《公约》第283条中。南方金枪鱼案的裁决和MOX Plant案的裁决几乎一致认为,一旦裁决机构认为双方达成协议的可能性已经用尽,则争端一方并没有强制义务去继续交换意见。⑦See 1999 SBTOrder,para.60;200SBT Award,para.55.可见,“用尽”标准着实令人感到漂泊不定,难以确定一个稳定的“标准”,其明确涵义至今未有定论。

显然,无论是交换意见义务的“僵局”标准还是“用尽”标准,其本身具有的缺憾是明显的。⑧G eraldine Giraudeau,A Slight Revenge and a Growing Hope for Mauritius and the Chagossians:The UNCLOSArbitral Tribunal’s Marine Protected Area(Mauritius v United Kingdom),Revista de Direito International,Brasiha v 12,n,2 2015,p.704-726.实际上,诸多海洋争端仲裁庭没有很好地识别“用尽”交换意见的义务,更没有形成所谓界定“僵局”的稳定标准。仲裁庭探寻争端方的“真意”非常重要,而且此种“真意”必须以争端方的共同同意为基础。《联合国宪章》及其相关国际法框架基本上构架了具有重大影响的解决海洋争端的和平方式,其中包括依据同意原则(principle of consent),即同意第三方仲裁的原则来解决国际争端。这一点在海洋问题的文件中得到全面的反映。⑨B arbara Kwiatkowska,“The Southern Bluefin Tuna Arbitral Tribunal Did Get it Right:A Commentary and Reply to the Article By David A.Colson and Dr.Peggy Hoyle”,Ocean Development and International Law,34:369-395.2003.然而,《公约》争端解决机制的不足,导致了《公约》第283条下交换意见义务的缺憾。

交换意见义务在《公约》中的不足,不仅体现在某些特定的海洋争端实践中,而且也一定程度上引发《公约》争端解决体制(包括附件七)的体系性瑕疵。介入国际诉讼程序仅在案件当事国的同意下方可进行,该同意要么表现为对某一类事项的一般性同意,要么表现为对某一特定案件或某特定介入请求的特别同意。⑩易显河:《介入联合国海洋法公约附件七下仲裁程序》,《国际法研究》2015年第6期。这在南方金枪鱼案中得到诠释。海洋争端管辖权上的同意原则的重要性已经为诸多争端解决实践所证实。①B arbara Kwiatkowska,“The Southern Bluefin Tuna Arbitral Tribunal Did Get it Right:A Commentary and Reply to the Article By David A.Colson and Dr.Peggy Hoyle”,Ocean Development and International Law,34:369-395.2003.目前《公约》框架下的交换意见义务仅有程序地位和功能,难以解决复杂的海洋争端。

(三)阻却争端方充分交换意见的动因考察②T.M.Ndiaye and R.Wolfrum.Law of the Sea,Environmental Law and Settlement of Disputes,Liber Amicorum Serge Thomas A.Mensah,p.891.

1.初步管辖权低门槛(low threshold)的倾向

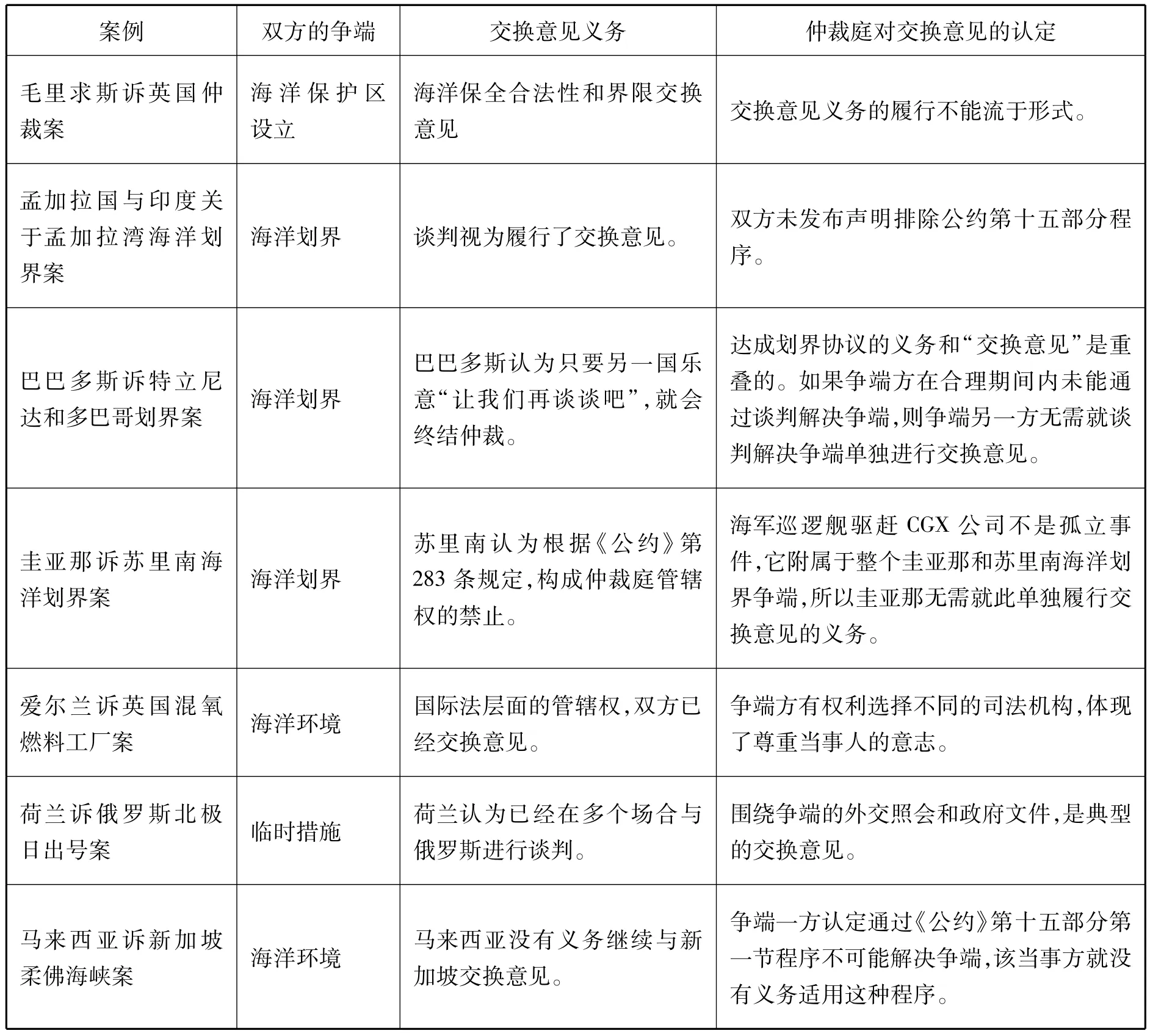

近半个世纪以来,《公约》的解释或适用争端的初步管辖权呈现出“低门槛”倾向。从表1所提及的判例可以推断出,在巴巴多斯诉特立尼达和多巴哥划界案中,仲裁庭认为,在某种程度上,达成划界协议的义务在这些条文中的规定是相互重叠的。这表明适用《公约》附件7所规定的强制性仲裁程序前置条件的门槛在逐渐降低,交换意见并不需要有实质性的成果产生。在北极日出号案中,法庭认为交换意见的表现存在于两国自2013年9月18日以来围绕本争端的外交照会和政府文件中。在已经不可能通过谈判达成协议的情况下,荷兰没有义务继续与俄罗斯交换意见。③吴士存主编:《国际海洋法最新案例精选》,中国民主法制出版社2016年版,第122页。这一切无不表明,交换意见义务的履行更加注重争端方交换意见的意愿,而是否可以达成协议并不影响其判断力。进而,可以推导出初步管辖权的获得“门槛”相当低下,这是阻却交换意见义务顺畅展开的根本原因。

表1 交换意见义务的实践④表1的素材来源于国际法院(ICJ)、国际海洋法法庭(ITLOS)、常设仲裁法院(PCA)等官方网站,以及同上注,吴士存主编书。

2.混合型争端管辖权的勃兴

混合型争端一般是指同时涉及海洋划界与领土主权的争端。混合型争端起源于1979年《公约》谈判进程中的诸多非正式提案之一。⑤Nordquist,M.H.Rossenne,Sand Sohn.L.B.United NationsConvention on the Law of the Sea1982:A Commentary,Vol.5-6,Nijhoff,Dordrecht,1989,Annex94,p.121.海洋争端解决实践中混合型争端管辖权存在很大争议。有学者认为有必要将这种类型的争端纳入《公约》强制管辖权范围,否则将会极大限制《公约》对海洋秩序的调整,因而,法庭或仲裁庭可以管辖领土因素的问题。⑥T .M.Ndiaye and R.Wolfrum.Law of the Sea,Environmental Law and Settlement of Disputes,Liber Amicorum Serge Thomas A.Mensah,p.891.与之相对立的观点认为,如果《公约》的强制管辖权范围过于宽广而延伸到一切海洋主权,那么《公约》本身对于国家主权而言是一种危害。⑦T Treves,Whathave the United Nations Convention and the International Tribunal for the Law of the Sea to offer as regardsMaritime Delimitation Disputes?R.Logoni and D.Vignes,Maritime Delimitation,2006,p.77.还有学者认为,没有足够证据证明《公约》具有扩大强制管辖权的野心。⑧B ernard H.Oxman,A Tribute to Louis Sohn-Is the Dispute Settlement System under te Law of the Sea Convention Working?The George Washington Law Review,Edition 39,2007,p.657.然而,无论如何,近年来的海洋争端实践逐渐滋生一种混合型争端管辖权理论,其无形中弱化了交换意见义务的履行。混合性争端管辖权的勃兴,极易导致《公约》框架下交换意见义务的立法初衷难以有效实现,《公约》极力倡导通过和平方法解决争端的宗旨受到减损。如此,“交换意见”日益变得形同虚设。

三、条约解释论下交换意见义务的阐释:审视南海仲裁案

南海仲裁案为深入阐释《公约》框架下交换意见义务提供了丰富素材。依赖条约解释手段以探究交换意见义务的应然性具有其合理性,尤其在国际海洋争端领域中,条约解释构成理解《公约》条款的重要手段。其中的系统解释和演化解释因各有其适用的现实基础、原因或条件而日益成为当今条约解释的重要方法。⑨吴卡:《国际条约解释:变量、方法与走向——条约法公约第3条第3款(C)项研究)》,《比较法研究》2015年第5期。

(一)系统解释下的交换意见义务:南海仲裁案裁决的可执行性

菲律宾南海仲裁案的管辖权裁决瑕疵,在于菲律宾利用《公约》争端解决机制的缺陷而刻意“包装”成多项请求事项,以谋求《公约》附件七下的仲裁庭的成立。该仲裁庭面对菲律宾提起的15项请求事项,将其“打包”,裁定具有初步管辖权。在此程序中,裁判者本来可以充分利用《公约》第283条所发挥的立法功能,对管辖权采取非常谨慎的态度,这是基于《公约》第283条的目的与宗旨。“目的与宗旨”应特别适用于解释创立国际组织的基本文件,因为此规则能让基本文件与时代发展相适应。如此,就能够弥补条约规定的不足,缝合条约与现实的“差距”。⑩宋杰:《国际法院司法实践中的解释问题研究》,武汉大学出版社2008年版,第18页。《公约》的争端解决机制特别强化以谈判和其他和平方式解决海洋争端,这一点贯穿于《公约》的整体体系和框架之中。如果淡化或者放弃谈判和其他和平方式以解决《公约》解释或适用争端,那么海洋争端的复杂属性必须以高度严谨的程序来审视。海洋争端的复杂属性,还在于海洋争端的裁决必须具有可执行性,否则,关涉海洋争端的裁决将沦为一纸空文。考察一项争端解决机制是否有效,不应囿于裁判机关在强制程序管辖权范围上能否扩大,而是应该着眼于争端方对裁决结果的遵从程度。①贺赞:《海洋法公约强制程序任择性例外声明的解释问题——以中菲南海争端为例》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2014年第4期。因此,从系统解释的角度看,交换意见义务的履行程度和“标准”一定要顾及海洋争端的裁决的可执行性问题,否则争端将无法最终获得解决。然而,令人遗憾的是,菲律宾南海仲裁案的裁判者似乎忘却了这一点。

中国和菲律宾之间南海问题的解决,存在谈判或者协商的途径,包括诸如《南海各方行为宣言》等重要的法律文件。两国都应该珍惜这些解决两国海洋争端的重要的途径或者机制,“用尽”这些手段,争取以和平方式解决海洋争端。因此,《公约》第283条交换意见义务更是应该在充分用尽相关协定上发挥其作用。然而,菲律宾南海仲裁案的裁判者却没有高度重视交换意见义务的重要价值,将争端双方交换意见义务的履行视为一种“形式”。

系统解释不能忽略《公约》争端解决机制的缺陷。菲律宾坚持认为,其已经与中国展开善意的交换意见,已满足《公约》第279条和第283条的基本要求。然而,《公约》附件七在海洋争端解决机制上存在着很大的不足,《公约》将附件七仲裁设计为解决“有关《公约》的解释或适用的争端”的“唯一剩余方法”,其排除了缔约国的自由意志,导致附件七仲裁的高利用率。②刘衡:《联合国海洋法公约附件七仲裁:定位、表现与问题——兼谈对“南海仲裁案”的启示》,《国际法研究》2015年第5期。《公约》争端解决解决机制的缺陷导致了争端可执行性的复杂和难以实现。

(二)演化解释下的交换意见义务:南海仲裁案程序是否合理

演化解释有助于条约规则适用于社会的发展变化。虽然演化解释在学理上并未发展成为一种独立的、稳定的解释方法,但是演化解释通常可以由《维也纳条约法公约》第31条第3款(C)项规定“适用于当事国间关系的任何有关国际法规则”所证实。当司法者没有其他任何解释手段提供解决办法时,就可以适用该条款整合国际法体系中的冲突或重叠等问题。③韩逸畴:《时间流逝对条约解释的影响——论条约演变解释的兴起、适用及其限制》,《现代法学》2015年第6期。条约演化解释的现实基础是国际社会和国际法的变动性。

依据《公约》,菲律宾南海仲裁案中的程序似乎是严谨的。菲律宾学者在评述中菲南海仲裁案时,坚持认为《公约》附件七将自动适用。④L owell B.Bautista.The Philippine Claim to Bajo de Masinloc in teh Contextof the South China Disputes,Journal of East Asia&International Law,2013(6),p523.在特定的海洋争端中,裁判机构对《公约》下双方交换意见义务的解释是宽松和灵活的,而仲裁庭认为意见交换的内容既可以是程序上的,也可以是实体上的。⑤A nnemarieke Vermeer-Kiinzli,the Merits of Reasonable Flexibility:The Contribute of the law of Treaties to peace[g],George Nolte.Peace through international law:The Role of the International law.Springer,2009:78.中国与菲律宾之间的海洋争端并不是一日形成的,其包含历史的因素、国际关系的演变、资源开发的经济利益驱使以及第三国介入南海区域等政治因素。随着时间的流逝,《公约》第283条交换意见义务的立法依据、国际社会环境、海洋争端的类型以及海洋争端理论都发生了变化,所以,依据《公约》第十五部分的立法基础,来解释《公约》解释或实施中的海洋争端问题,显然不能与时俱进。《公约》并不是一个独立或自成一体的体制。当面对一个海洋争端之际,《公约》需要不断参考一般国际法或并入国际法标准,从《公约》的立法目的和宗旨来解释海洋争端,进而解决之。⑥A lan Boyle,“Further Development of the Law of the Sea Convention:Mechanisms for Change”,The International and Comparative Law Quarterly,Vol.54,NO.3(Jul.2005),pp.563-584.在毛里求斯诉英国仲裁案中,以沃夫罗姆为代表的少数派认为应该严格解释《公约》第298条,而对《公约》第288条的解释却异常宽松。⑦张小奕:《毛里求斯诉英国查戈斯仲裁案述评——结合菲律宾诉中国南海仲裁案的最新进展》,《太平洋学报》2015年第12期。南海仲裁案的裁判机构应该意识到争端的复杂性和动态性,进而对于初步管辖权的裁定持有相当的谨慎。然而,同样令人遗憾的是,该案裁判机构没有很好地处理此问题。

一般情况是,多数海洋争端在争端方启动强制仲裁程序之前,业已存在其他相关协定或公约来应对此种争端。菲律宾和依据《公约》附件七成立的仲裁庭,应该有足够的理由意识到中国与菲律宾之间海洋争端的复杂性和相关协定的存在,在适用《公约》第283条交换意见义务过程中,应该相当谨慎。这是演化解释的本质使然。《公约》下交换意见义务的立法初衷,可能因为海洋争端的实践变迁而不得不给予突破性解释,即以演进解释来看待《公约》第283条的法理所在,不能仅仅以第283条在《公约》中条文的结构位置而断然认为其属于典型的程序性内容。仲裁庭可以从条约的演进解释范式出发,赋予交换意见义务以具体的义务范畴,进而有效地防范和阻却仲裁轻易地进入强制管辖权程序。如此,交换意见触及实体范畴成为必要。须知,在目前的国际司法或者仲裁机制之下,一旦某种特定类型的海洋争端导入强制仲裁程序,其裁决面临着三种可能:第一,裁决的实体内容不具有“可执行性”;第二,争端双方对裁判的“实施办法”再次产生争端,进而导致无法执行裁决;第三,争端双方面临前述僵局而浪费了司法资源,不得不再次回到和平解决争端的轨道上。

四、完善《公约》框架下交换意见义务的进路

《公约》下交换意见义务无法“完美无瑕”。⑧J. Charney,“The Implication of Expanding International Disputes Settlement System:The 1982 Convention on the Law of the Sea”,AJIL,1996,69.无论是依赖条约的系统解释,抑或是条约的演化解释,《公约》下交换意见义务都无法一劳永逸地实现其立法目的。在《公约》第十五部分争端解决体制框架下,依据相关的海洋争端的实践和经验,可以从争端方的披露义务和裁判机构的审慎性审查义务两个方面改进《公约》规定的交换意见义务。

(一)披露义务

德国人史蒂芬·塔尔蒙(Stefan Talmon)在评述菲律宾南海仲裁案时认为,只有履行了“交换意见”义务,仲裁庭对菲律宾的诉求才具有可受理性。⑨S tefan Talmon,The South China Sea Arbitration:Is Ther a Case to Answer?,in Stefan Talmon&Bing Bing JIA(eds.),The South China Sea Arbitration:A Chinese Perspective,Hart Publishing,2014,p.15-19.《公约》下的交换意见是双方行为,菲律宾邀请中国将争端提交审判机构的通知显然不属于交换意见的范围。然而,海洋争端或者《公约》的解释或适用争端固有的复杂属性,导致争端方基于自身利益的考量,其请求事项都是经过精心“包装”的。这给裁判机构在识别初步管辖权及其可受理性上带来相当大的困惑。国际争端解决机制中具有浓厚的英美程序法的色彩。这一点为强化争端当事方的披露义务提供了基础。因此,争端方的披露义务成为正确诠释“交换意见义务”的重要环节。简言之,争端方的披露义务,要求争端方所提交的请求事项要明确“争端”的具体范畴,而且杜绝“包装”请求事项。同时,要善意地披露其是否进行了交换意见,以及如何进行交换意见。否则,争端方刻意隐瞒有关重大问题,构成对裁判机构的欺诈,需要承担不利的裁判后果。

在交换意见义务中履行披露义务,需要根据不同的海洋争端作出具体的判断,为此,海洋争端类型化就成为一个关键的问题。如何实现海洋争端的类型化,是一个相当令人困惑的难题。“图宾根学派(Tübingen Approach)认为问题的性质决定解决问题的方法,建立体制是一种解决冲突的方法。”⑩[美]奥兰·扬:《世界事务中的治理》,史为民译,上海人民出版社2007年版,第49页。根据国际海洋争端的特质,有必要对现有的国际海洋争端进行类型划分,从而根据类型特征,找到适合此种海洋争端的解决机制和途径。其实,《公约》为人们提供了基本框架。①《 公约》规定了“国际交通”“海洋资源的利用”“海洋环境的保护与养护”“海洋划界”“主权”“主权权利”“管辖权”以及“科学研究”等类型的海洋争端。这为人们了解《公约》框架下海洋争端的类型提供了国际法基础。故此,以《公约》框架下海洋争端的类型化为基础,通过总结不断发展的海洋争端的新类型,不仅可以日益完善争端方的披露义务,而且可以为进一步改进《公约》下交换意见义务提供进路和司法经验。

(二)审慎性审查义务

与争端方被课以披露义务相呼应,裁判者面对一个复杂的海洋争端诉求,应该承担起审慎性审查义务。这是完善交换意见义务的关键一环。裁判者的审慎性审查义务,要求裁判者在申请方或者原告提交请求事项基础上,与争端方的披露义务互相呼应,进而裁定初步管辖权和可受理性是否成立。国际海洋争端中,在初步管辖权是否成立的问题上,积累了相当有益的经验。1963年喀麦隆诉英国“北喀麦隆案”表明,法院必须注意到自己在行使司法职能时是有内在界限的。法院的职责是维护其司法特性,而不是满足一方或者双方提出的一些“不现实”的请求。法院本身必须是司法原则的守护者。②Northern Cameroons(Cameroon v.United Kingdom),Preliminary Objections,Judgement,I.C.JReports,963,p.29马来西亚诉新加坡填海案进一步发展了审慎性审查义务的理念。国际海洋法庭强调,其对案件的评估并非完全依赖争端方的主观判断。这表明裁判者乐于独立承担审慎性审查的义务的倾向。③D.J.Devine,“Compulsory Dispute Settlement in UNCLOSUndermined?”(2000)25 SAYIL,p.98.裁判者审慎性审查义务的强化,必将对《公约》下交换意见义务的解释提供司法保障。

五、结 论

《公约》框架下交换意见义务存在的问题、阐释及其检视,对海洋秩序法治提出了新课题。菲律宾南海仲裁案进一步暴露出《公约》争端解决机制无法有效应对海洋争端的困境。《公约》第283条交换意见义务的规范性质、义务内容和履行标准的不明确导致了海洋争端解决机制的困境,并一度导致裁判机构滥用争端解决机制。菲律宾南海仲裁案中的仲裁庭滥用管辖权,恣意解释《公约》中的某些实体内容,以陈旧的或者历史上某个海洋法的理论或者仲裁员的个人倾向来阐释中菲海洋争端,背离了《公约》的目的和宗旨。国际法在编纂和不断发展中完善。④Hersch Lauterpacht,“Codification and Development of International Law”,(1955),49 American Journal of International Law 16,p.268.本来,仲裁庭应该谨慎裁判南海仲裁案,为国际法的发展提供经典的、具有影响力的以及符合国际良法性的判例。然而,令人遗憾的是,仲裁庭似乎忘记南海仲裁案本身的复杂性及其背后的暗流。不过,从另一个视角审视,菲律宾南海仲裁案的最终裁决结果,对完善和构建公正的海洋秩序或许是好事,因为,人类在不断反思和吸取教训中推动国际法治进程。