抗战时期重庆市取缔随地吐痰运动

黄 河, 龚燕杰

(1.重庆中国三峡博物馆 研究部, 重庆 400015; 2.重庆红岩革命历史博物馆, 重庆 400061)

随着近代西医的传入,中国的社会精英对“痰”与“肺结核”的传播之间的关系有了深入的认识。但是,民国时期有限的医疗卫生条件使得肺结核的患病率和死亡率都处在一个较高的比率。社会精英们不断地科普“随地吐痰”的危害,希望纠正国人随地吐痰的陋习以达到有效预防肺痨的效果。同时,在社会精英们的眼中,随地吐痰不仅关乎公共安全,还关系到国家的文明与城市的形象。抗日战争时期,随着重庆成为战时首都,肩负全国政治、经济、军事、文化中心的历史重担,成为“国际观瞻所系”的国际大都会,对陪都城市的环境卫生及城市形象提出了更高的要求。但是,随地吐痰的现象在陪都甚为严重,不断受到社会精英的批评。为了取缔市民不良卫生习惯、保障城市公共安全以及整饬市容,重庆市卫生局联合了中央与重庆市范围内的多家机关,成立了公共卫生运动委员会,开始了对战时首都市民之随地吐痰积弊的整治运动。

一、战时重庆取缔随地吐痰之缘起

民国时期有限的医疗卫生条件对肺结核的治疗效果难收实效。1952年前,西医治疗肺结核,比之中医并无明显的优势[1]。中、西医对于肺结核的治疗均束手无策,民国时期的肺痨(即肺结核)的患病率和死亡率都处于一个较高的比率,甚至有“十病九痨”的说法。1910年12月,东三省流行肺疫,死亡率接近100%[2]12;根据北平第一卫生事务所1926—1931年的统计,肺结核位列死因榜第一位[1]1;而据学者卢永春估计,当时全中国人民每年死于肺结核的人数,每年至少有120万以上[3]468。在中、西医治疗均没有特效的情况下,人们不得不从预防的角度来加强对肺痨的应对。

由于肺病的传播主要是由于肺病者的痰之处置不当所致,因此,民国时期的社会精英不遗余力地在各种报刊杂志上刊文科普随地吐痰与肺痨蔓延的关系,强调随地吐痰的危害。随地吐痰这一国人的习惯逐步同公共健康与卫生防疫联系起来,逐渐演变成危害公共安全的陋习。如葉君1928年刊发之文章《随地吐痰的危险》中写道:“痰是因病而生的,那么痰里面当然要含这一种病菌——传病的虫子。就是痰随便吐在地上……旁人呼吸的时节他——病菌——就随着空气飞入身内。当病菌在他身内生殖众多得了势力,就弄得人生病了。”[4]51930年,国民政府卫生部专门颁发卫生浅说系列文章,其中《吐痰与卫生》中写道:“痨病,是由痨病菌生的……痨病菌散布的范围,非常广泛,所以很多人常常在不知不觉之间,因为接触了这种危险物,就受痨病的感染……痨病人的痰,痨病菌分布最浓厚,并且有强毒的危险物……痨病菌会混在吐出的痰中排出……这样就有传染的危险了。”[5]2《为什么不许随地吐痰》一文也指出:“我们的肺痨病人较世界上任同一国都多,据最少的推测,我国人每年死于肺痨病的约有160万人;害肺痨的至少亦有1400多万人……肺痨所以有这样大的传播力量,除了其他原因以外,最主要的可以说就是随地吐痰了。”[6]21936年,包静元在《中央日报》发表《随地吐痰等于乱掷炸弹》一文,将随地吐痰与日机轰炸相类比,希望以此震耳发聩,让国人深刻认识随地吐痰之危害。文中写到:“我国人随地吐痰,也常混着病菌,若是随地吐痰……痰中病菌……随着尘埃飞扬空中,其中病菌就由呼吸侵入……随地吐痰的危险性与乱掷炸弹的危险性相比,有过之而不及!”[7]此外,中国预防痨病协会也曾举办过专门针对随地吐痰的劝止活动。如1935年3月28日至31日在上海举办之上海市各界劝止吐痰运动等。[8]321-345

抗战爆发后,国民政府于1937年11月19日发布《国民政府移驻重庆宣言》,重庆成为战时首都。随后,军政、文教、工矿企业大量迁渝,而随之内迁的人口迅速地扩大了重庆城市的人口数量。1927年,重庆市区人口仅有20万,抗战爆发时发展至46万。1938年11月,全市人口接近50万,如果加上市内流动人口和江边船户等,全市人口约为60万。[9]383市区人口的急剧增长给重庆城市的卫生防疫和公共安全带来了巨大的压力。内迁入渝的著名散文家钱歌川在《夏重庆》一文中记述到:“近乎一百万人挤在这个小小的半岛上……使这个地方无端成了一个绝好的肺病培养所了……霍乱也就大肆其虐,冤枉送了许多人命。”[10]233-234而随地吐痰作为国人之普遍习惯,随着国人大量内迁重庆后,在战时首都更显严重。重庆市卫生局在一份呈文中就提到:“查随地吐痰,向为国民之不良习惯,试观重庆市之街道及公共场所,几无处不满布痰迹,其肮脏情形,较我国任何都市为显著,此不特有关清洁观瞻,抑且传播痨病,夭折生命……为维护重庆市民之健康计,亟应从速提倡,最初步至取缔吐痰运动。”[11]可见,战时重庆市举行取缔随地吐痰,首先是维护城市公共安全和城市居民健康的需要。

同时,取缔随地吐痰也是国家文明与城市形象建设的需要。近代以来,西方人士对中国城市恶劣的环境卫生和人民淡薄的公共卫生意识嘲讽颇多,中国的仁人志士多以此为耻。以致到1939年时文璣还在《抵制吐痰运动》一文还批评到:“凡文明水准高的国家,决没有随便吐痰的国民。然我们的好国家,却把这件事情视属惯习,毫不注意。因此当每个外来者踏进我们的国土,不好洁的、野蛮的名词自然就要加上来了”。[12]2国民政府移驻重庆后,重庆从一个区域性的中心城市成为全国关注的焦点,成为亚洲反法西斯的中心,不仅有沿海的社会精英西迁入渝,还有大量的外国政要、记者等接踵而至。董显光就指出:“重庆虽然局处在华西的从山里……可是全世界的眼睛都在注视我们。世局的发展逐渐把我们的抗日战争转移到世界舞台的中心来了。”[13]358司马讦也提到:“世界上的路也都通重庆……像麦加朝圣一样,各式各样的人物都投身到这个舌形的半岛上来,类如,实业巨子、皇家名厨、电影商人、卡车大王、迎接熊猫的生物学者、找寻题材的美国作家……重庆成为国际都市,多少已经渐近事实了。”[14]124作为“国际观瞻所系”的战时首都,重庆的城市形象不断通过各种新闻报纸、杂志、西人的记录等剖露于世人眼前。这样的背景下,一直以来被诟病的随地吐痰的陋习在内迁入渝的社会精英们眼中也就更为严重了。1938年10月,内迁入渝的陈公博在《中央日报》上发文批评到:“我在早晨和黄昏的街上散步时,无处不发现涕痰。”[15]为了整饬市容,构建与战时首都相匹配的城市形象,取缔市民随地吐痰亦迫在眉睫。

再者,随地吐痰运动是抗战时期重庆新生活运动继续推行下的产物。1934年2月19日,蒋介石在南昌行营扩大纪念上演讲《新生活运动之要义》,宣布发起新生活运动。《新生活须知》中对国人之行规定到:“……喷嚏对人、吐痰在地、任意便溺,皆所禁忌……”[16]772随后,随着新生活运动促进总会及各地新生活运动促进会纷纷成立,卫生运动、清洁运动“自蒋委员长提倡新生活运动以来,风行全国”[17]305,成为新生运动中重要的内容之一。而随地吐痰由于事关卫生、防疫及国民形象,亦成为各类卫生运动、清洁运动重点关注的内容之一。在新生活运动开展的背景下,各地关于宣传纠正随地吐痰陋习的宣传层见迭出,各类劝止活动亦数见不鲜。如《良友》画报于1934年第9期以《新生活图说》为专题、以图片加宣传标语的方式宣传新生活运动所言及之各方面,其中就有“不要随地吐痰、不要随地小便”之宣教[18]22。1935年,上海市防痨病协会亦联合上海各机关团体,共同组织举办了“上海市各界劝止吐痰运动”等等[18]321-345。1938年9月,国民精神总动员会颁布了《国民生活改进竞赛科目》,要求“各地为推行便利起见,得选择推行办法相同及性质想近之事项,参照地方情形自行订定之”[19]14。其中关于改进市民日常生活项目中,规定了家庭清洁竞赛项、公共场所卫生清洁竞赛项及市容竞赛项等。此后,在重庆市动员委员会、重庆市新生活运动会等相关组织的推动下,规矩清洁运动、夏令卫生运动、街巷清洁竞赛、交通市容整理*以重庆市档案馆馆藏档案为例,与重庆市清洁卫生运动直接相关的档案有如:《关于推行重庆市规矩清洁运动相关事宜的公函、训令》(典藏号:0053-0024-00062)、《行都夏令卫生运动宣传大纲》(典藏号:0051-0004-00028)、《重庆市动员委员会国民精神总动员中心工作清洁运动实施办法》(典藏号:0053-0004-00209)、《关于规定举行交通市容整理周注意事项的命令、喊(附注意事项)》(典藏号:0061-0015-04085)等。运动等各种各样的清洁卫生运动日出不穷。在新生活运动的推动下,开展取缔随地吐痰之不良习惯的宣教活动势在必行。

战时重庆市取缔随地吐痰的直接原因是国民党中央直属委员会向重庆市政府的一份呈文。由于随地吐痰关系“公共健康甚巨”,早在1939年重庆市卫生局就曾拟定办法着手整理,但由于日机对重庆之狂轰滥炸被迫停止[20]。1940年1月,中国国民党中央直属重庆委员会在13日向市政府发出了一份公函,转呈了重庆市第一一八区分部之呈文。呈文称:“重庆为战时首都,对于公共卫生之设备理应力求完善,一般市民往往随地吐痰。此种恶习不特有碍市容亦且有关系国民健康。呈恳转请市政府通饬各保甲长对于随地吐痰者严加取缔并劝令各街住户购置痰盂以备应用”[21]。重庆市政府在收到这份呈文后,于16日、18日、19日连续发布训令,要求重庆市卫生局、警察局会商如何取缔市民随地吐痰这一陋习[22]。战时重庆之取缔随地吐痰的工作由此拉开了序幕。

二、取缔随地吐痰运动的提出与筹备

国民党中央直属重庆委员会给重庆市政府的公函直接促成了重庆市展开取缔随地吐痰陋习的酝酿。重庆市卫生局、重庆市警察局在连续接到重庆市政府的训令后,立即安排专人负责接洽会商相关事宜。23日上午,警察局与卫生局会商后拟定出三条办法:

一、定期由卫生局召集有关机关,如新运会、市党部、社会局、青年会、三青团等各代表商讨,举行取缔吐痰宣传运动周,印刷宣传等费用,由各机关分摊。

二、制定取缔随地吐痰罚则,呈请市政府备案,交本局负责执行。

三、规定大商铺户备痰盂二个,置于铺门两侧室内,供市民随时吐痰之用。较少铺户商店,则备痰盂一个,并请本局转饬办理。[23]

警察局和卫生局会商提出了取缔市民随地吐痰陋习的具体方式——实行取缔随地吐痰运动宣传劝导周(以下简称取缔随地吐痰运动),试图以加强宣传和实施劝导的方式来达到取缔市民随地吐痰之陋习的目的。随后,重庆市之取缔随地吐痰运动正式进入筹备阶段。该运动的筹备工作按组织机构的不同可以分为两个阶段。在第一阶段,由重庆市卫生局牵头,制定了取缔随地吐痰运动实施的草案,并组织成立了重庆市公共卫生运动委员会。第二阶段中,新成立的重庆市公共卫生运动委员会接棒卫生局,组织重庆市取缔随地吐痰运动的筹备与实施。

重庆市卫生局和警察局会商决定举行实施取缔吐痰宣传运动周后,卫生局牵头开始了筹备取缔随地吐痰运动的第一阶段,着手进行筹备该运动的第一步——制定相关实施办法。两个多星期后的1940年2月8日,重庆市卫生局初步拟定好了一份《取缔随地吐痰运动实施办法》。《实施办法》决定,由卫生局主持,于次月的4日到10日开展为期一周的取缔随地吐痰运动宣传劝导活动,以期达到宣传教育、扭转积弊的目的。[11]同时,卫生局考虑到国人随地吐痰陋习的顽固与自身力量有限,为了扩大该运动的影响、取得更大范围的支持以期能够取得第一次取缔随地吐痰运动的巨大成效,其决定联合各机关的力量来共同实施取缔随地吐痰运动。[24]2月24日,重庆市卫生局邀请中央社会部、新生活运动总会、卫戍中司令部、宪兵第三团、三民主义青年团、中央团部、重庆市党部、警察局、社会局、童子军行都服务团、市商会等有关机关进一步共同会商实施办法。[25]

2月27日下午2点,重庆市卫生局、卫戍总司令部、警察局、市政府等9个机关的代表们一起召开了“发动取缔随地吐痰运动普遍宣传劝导周联席筹备会”。代表们认为:“佥以公共卫生运动,至为重要,取缔随地吐痰,系属公共卫生运动中重要工作之一,实有合力组设公共卫生运动委员会,常以协助地方卫生机关举办各项卫生运动之必要,当经议决由参加各机关各指派固定代表一人,合组本市公共卫生运动委员会,逐期协同本局(卫生局)举办各项公共卫生运动事宜,并完取缔随地吐痰为第一次卫生运动。”[26]由是,代表了讨论了重庆市公共卫生运动委员会的组成机构、内部组织架构、常务委员的任定、组织章程的拟定、筹备成立的具体时间等多项问题,最后决定于3月4日正式成立重庆市公共卫生运动委员会。当天,代表们还讨论修改了由卫生局草拟之《取缔随地吐痰运动实施办法》,通过了新的《重庆市公共卫生运动委员会取缔随地吐痰运动实施办法》。新的《实施办法》的通过,标志着重庆市取缔随地吐痰运动的筹备工作进入了第二阶段。在此阶段内,公共卫生运动委员会代替重庆市卫生局,开始组织筹备、实施重庆市取缔随地吐痰运动的相关事宜,同时还肩负筹备重庆公共卫生运动委员会成立的任务。

与卫生局草拟的实施办法相比,新的实施办法发生了几点变化:

首先是发动机关的变化。由于将成立新的重庆市公共卫生运动委员会,因此,取缔随地吐痰运动自然而然地由重庆市公共卫生运动委员会发起。同时,由于需完成成立公共卫生委员会等事宜,因此,将举行取缔随地吐痰运动的时间稍微后延。其次,是牵头负责单位的变化与参与单位的变化。旧的实施办法中明确指出由卫生局负责,而新的实施办法中指出由“卫生局会同重庆市公共卫生运动委员会及各机关民运团体协助指导办理”,对于究竟由谁主导负责则语焉不详。同时,参与的机关团体则增加了中央宣传部、国民精神总动员会、卫生署、市新生活运动促进会等8个。再次,在劝导方面,最主要的变化在于首先明确了由宪警负责组织纠察队,第二则是将取缔随地吐痰运动完成了需经常性开展的纠正民众随地吐痰陋习之任务,由原本的警察局、保甲长和卫生局共同负责转为由宪警专门负责。[27]

为了保证重庆公共卫生运动委员会组织的稳定,便于相关工作的顺利开展,3月2日,重庆市卫生局向各相关机关发送公函,请求各单位指派固定代表一人担任重庆市公共卫生运动委员会委员[28]。6日下午,重庆市公共卫生运动委员成立大会在卫生局会议室召开。会议讨论通过了《重庆市公共卫生运动委员会组织章程》,认定通过了重庆市公共卫生运动委员会常务委员名单及各组主任、副主任人员等。[29]至此,重庆市公共卫生运动委员会经过短时间的筹备,正式成立。重庆市公共卫生运动委员会的成立,使得重庆市公共卫生运动有了专门的组织机构,并整合了中央与重庆市范围内的23家结构的力量,以期维护重庆市公共卫生与促进民族健康。

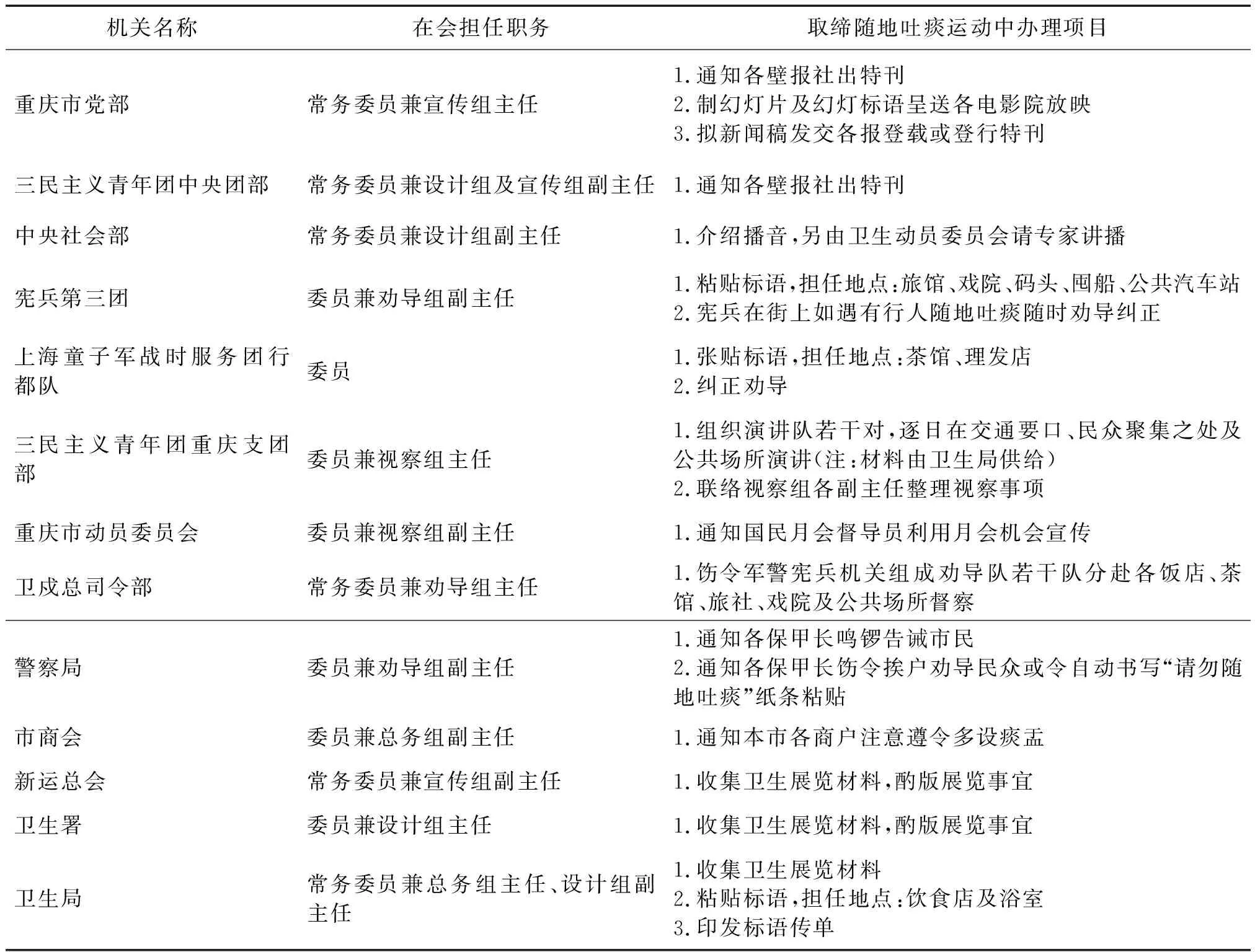

同时,此次会议还商讨确定了取缔随地吐痰运动普遍宣传周的安排及工作分配。最终,代表们再次将时间延后,决议于3月18日至24日举行为期一周的宣传劝导运动,并将活动周之相关工作分为宣传、劝导两部分。具体分配情况如表1:

表1 取缔随地吐痰运动宣传周各机关担任工作一览表[26]

重庆市公共卫生运动会正式成立后,于3月13日在重庆市卫生局召开了第一次会议。会议再次讨论了取缔随地吐痰宣传周的相关事项,并决定于18日下午2点在都邮街新运总会旁的露天会场举行取缔随地吐痰运动开幕典礼,以示隆重。同时,会议商定邀请青年团渝支团部组成演讲队集合到场,于典礼仪式完毕后,演讲队、纠察队即刻分别出动,分别展开演讲、劝导及张贴标语、散发传单等事宜。两日后,重庆市公共卫生委员会将会议内容及会议决议上呈重庆市政府,并恳请市政府派员出席开幕典礼。市政府随即函复并指派两人前往出席[30]。至此,重庆市之取缔随地吐痰运动的筹备工作的基本完成。

三、取缔随地吐痰运动的实施——以警察局为例

根据随地吐痰运动宣传周各单位的分工,3月15日,警备司令部、宪兵三团、警察局及卫戍总部四个机关单位代表举行了会议,就取缔随地吐痰运动周期间相关劝导工作的分工进行了商讨。会议主要就劝导队的组织方式、工作方式、工作对象及工作时间等进行了讨论,决定宪兵第三团以上城、中城、下城、菜园坝区、新市区为划分共分为五区,每区组织以2人为一组的劝导队共计5对开展劝导工作。警察局则依照警区为单位划分为12区,每区组织劝导队的数量由各警区分局执行酌定。警备司令部则同样分为上城、中城、下城、菜园坝区、新市区五区,每区组织一对劝导队。此外,会议还要求劝导队在劝导市民的过程中,应使用温和言语和姿态首先告知其随地吐痰的危害,告诉市民简单便捷处置口痰的办法,如随身携带草纸等。最后,会议决定劝导队的工作时间除第一天依照公共卫生运动委员会举行仪式的时间出动外,其余皆为上午八点至下午五点。[31]

3月16日,重庆市警察局行政科向各分局、区属发布训令,传达了取缔随地吐痰运动相关工作安排,要求各分局、区属按照工作安排积极开展相关宣传劝导工作。训令要求各分区、区属完成下列工作:

1. 组织劝导队分赴辖区内各饭店、茶馆、旅社、戏院及其他公共场所进行宣传劝导工作。

2. 将相关宣传传单交各住户粘贴于显著地点*重庆市警察局制作了宣传传单1000份,交由各分局普遍张贴。其中,第一、二、三、四分局各100份;第五、六、七、八分局各80份,第九、十、十一、十二分局各70份。,以达到宣传周知的效果。

3. 转饬辖区内保甲长鸣锣告诫,并要求保甲长挨户劝导居民,或令居民自行书写“请勿随地吐痰”小条粘贴。[32]

从3月21日起至4月5日,重庆市警察局陆续收到各分局、区属关于报告取缔市民随地吐痰经过情形的呈文[33]。从呈文上看,重庆市警察局各分局基本都完成了市局所要求的三项基本工作,但各分局在具体的工作中还是有不小的差别。例如,在劝导队人员构成上,第十二分局的劝导队由警士和保甲长组成;第七分局单由保甲长组成;第九分局动员休班长警组成劝导队;第二分局则由休班长警及防护团员共同组成;第一分局则是由警保团员人员组成;第三分局将中央警校见习生组成劝导队。在工作时间上,仅有第九分局明确报告了各劝导队的工作时间,为每日上午十点至十二点。在劝导队分赴之工作地点上,除规定要求之辖区内旅馆、饭店、茶馆、戏院等公共场所外,第一分局还专门针对商店进行切实劝导检查,第四分局则同时兼顾了辖区内的公共交通线。此外,第四分局的呈文中还提到了活动进行中发现的困难,即“惟交通线因无是项卫生设备对于往来行人执行收效甚微”,而第十分局在工作过程中还要求茶馆、饭店、旅栈等处添置痰盂以备使用。最后,所有分局都呈文表示今后将继续随时注意劝导取缔行人随地吐痰陋习。[33]

从各分局、区属提交的呈文报告中,我们还能寻找关于取缔市民随地吐痰运动进行过程中的更多细节。首先,就是关于取缔随地吐痰运动的对象对此活动的积极性与参与度。各警察分局所承担的工作中的第二项和第三项,即要求“住户粘贴相关传单于显著地点”和“居民自行书写‘请勿随地吐痰’小条并张贴”两项,是需要市民主动配合与积极参与的。然后,从各分局上报的呈文中,第十二分局推行第二项工作时是由“劝导队分辖区张贴传单”,而第九分局则是变居民书写张贴“请勿随地吐痰”小条为保甲长书写并沿街张贴,没有任何住户和居民参与其中的表现。由此可以推断,住户、居民们对张贴传单、书写小条这类宣传活动积极性不甚理想,其参与度也是比较有限的。那么,其余分局在呈文中提及的仅仅将传单交给住户要求其自行张贴和要求保甲长挨户请住户自行书写小条张贴的最终的执行度和可以达到的宣传教育效果则有待商榷。

第二,就是取缔随地吐痰宣传劝导活动的持久度。随地吐痰这一积弊陋习由来已久,要想改变这一不良习惯是需要进行长期的宣传教育,是一项持久性的工作。而取缔随地吐痰运动仅仅进行短短的一周,其收效可以说微乎其微。同时,从劝导队的人员构成上也揭示出这一活动的短暂性。在十二队劝导队中,有两队是由休班长警组成,有两队由保甲长组成,有一队由中央警校见习生组成,其余则是防护团、警士等人员构成。休班长警不可能长期担任全日制的劝导工作,毕竟人是需要休息的;保甲长、防护团、警士等也不太可能全天参与劝导工作,毕竟他们还有本职工作需要完成;唯有期望见习生能坚持较长时间,但这也非长久之计,毕竟见习期是短暂的。劝导队这样的人员构成情况决定了其首先不能坚持长期劝导工作,同时也无法按计划从早上八点到下午五点全天专职进行劝导。大约市局也明白这一客观情况,因此对第九分局明确指出每天仅进行了两个小时的劝导工作也未有批评之词。

在宣传、劝导运动推行时间短、市民参与度有限等多种情况下开展的取缔吐痰运动,远远不能达到卫生局在活动筹备会议上提出的取得“巨大成效”的愿景。取缔随地吐痰运动开展后的第二年,《卫生月报》上刊发之《随提吐痰问题》一文,以母女两人间的对话,深刻揭示出时人对随地吐痰的看法与卫生观念:“(母亲言)你们说不是这个不清洁,就是那个不卫生,若依你们这样的说法,那简直是人不用活着了……在我国随地吐痰的人,我敢说四万万人之中最少有三万万人是这样,不信到公共地方,像火车、戏院的所在去看一看,你就知道了。”[34]16-17这样的对话反应出民众对随地吐痰现象的不以为然与当时随地吐痰现象的普遍性。同时,关于要求取缔随地吐痰的公函还是屡见不鲜。直到1944年,重庆市卫生局还在制定《请大家不要随地吐痰》的传单请求广为粘贴宣传,劝导市民切实改正随地吐痰恶习。[35]而重庆市政府仍然收到相关的代电并下令警察局办理取缔吐痰事宜[36]。西人白修德也记录到:“(重庆)甚至发起了一场禁止随地吐痰运动。可是,在这座逐渐被新来者搞得乌烟瘴气的古老城市里,除禁烟以外,其他任何法令都无法实施。在新的外表掩盖下,这座古城继续保持着它旧日的生活方式。”[37]8直到1947年,在戏谑重庆公共卫生状况的民谣《好个重庆城》中还提到:“……好个重庆城,人口百万零。口痰随地吐,痨菌任横行……”[38]正如姚克方在文章《谈谈随地吐痰的害处》中所指出的那样:“我国自提倡新生活运动以来……随地吐痰的坏习惯,仍旧没有革除”。[39]

四、余 论

战时重庆的取缔随地吐痰运动从1940年1月23日重庆市卫生局、警察局会商提出开始,经历众多机关的多番会议商讨与筹备,并成立了重庆市公共卫生运动委员会专门办理,最终从3月18日开始到3月24日为止,进行了为期一周取缔随地吐痰宣传劝导运动。这一活动牵涉了众多机关单位,精心制作了实施计划,详细规划了工作分工,策划了相对全面、手段众多的宣传方式,不可谓不用心。可是,如此详尽的策划的活动仅仅实行了一周时间,可谓虎头蛇尾。纵观此次宣传劝导活动的筹备与实施可见,其缺乏持久性、强制性与必要的客观环境,远不能达到扭转市民公共卫生习惯、革除市民积弊陋习的效果。

战时重庆取缔随地吐痰运动是国家与民众之间的一场博弈。在国民政府最高领导人的眼中,中国普通一般人现实的生活状况“第一就是污秽,什么东西都是肮脏不堪;第二就是散漫,一切行动都是随随便便,毫无规律……第四就是颓唐,不但精神萎靡而且体格亦非常孱弱,还有种种不良的嗜好,腐败的习气。”[40]86-87国民政府迁都重庆后,就发现重庆这个地方性自行调节的城市公共卫生堪忧,市民随地吐痰、随地便溺、随地抛洒,一切都呈现出“以往那种懒散的生活方式缺乏纪律性”[37]7的状态。这深深地刺激着国民政府的神经。尤其随地吐痰问题,不仅是公共防疫所需,更涉及城市形象和国家文明。但是,这样的观念仅仅存在于国家领导人和社会精英的脑海中。普通民众并不以为然。正如前文所提及之《随提吐痰问题》一文中的母亲所言,依照精英们的说法的话,是人不用活着了。社会精英认为随地吐痰兹事体大,而普通民众却觉得你小题大做、忧思过度。这样的观念冲突引导出取缔随提吐痰宣传劝导活动的诞生。这不仅仅是社会精英企图改造民众观念、扭转民众习惯的努力,更是国家越来越介入民众日常生活的表现。

取缔随地吐痰运动带有强烈的政治性。这一政治性体现在两个方面。其一是这一运动与国家文明、国家富强和现代国家构建相联系,本身即充满了政治性。蒋介石在谈到一般民众日常生活中随地吐痰、随地便溺、随地抛洒等的习惯时,斥质“这些都不算人的生活,是野蛮生活,须加以革除”。[41]101他甚至将民众的这种日常生活与国家民族不断遭受侵略联系起来,认为正是民众这种“鬼生活”是导致国家和民族不断遭受侵略的罪魁祸首[42]13-19。国民政府发起新生活运动,借改造和提升国民道德的名义,对国民的个人生活进行了全面的规训。这是国民政府现代国家制度建设过程中的必要一环*与此相关研究,详见刘文楠《规训日常生活:新生活运动与现代国家治理》(南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)2013年第5期)。。在此背景下产生的取缔随地吐痰运动,亦是政府为塑造民众养成合乎现代文明要求的公共卫生习惯的尝试与努力。

其二,战时重庆之取缔随地吐痰运动从发起、筹备到实施的过程带有强烈的政治性。卫生一向受国民政府最高领导者重视。自蒋介石于1934年在南昌发起新生活运动始,卫生都是贯穿其始终的一项重要内容。随着国民政府的西迁入渝,战时首都重庆不良的公共卫生状况与市民不良的公共卫生习惯直接进入政治精英的眼中,他们中不仅有人公开在报刊上载文公开诟病市政卫生与市民陋习,更有人直接利用公文提出批评,要求整改。国家最高领导人对清洁卫生的重视与社会精英的反复诟病,最终,来自国民党中央执行委员会的一份公函直接促使重庆市政府开始整治这一问题。纵观取缔随地吐痰运动的缘起、筹备及实施过程可见,其由始至终都烙上了深深的政治性,是一场自上而下的政治任务与政治活动。

但是这一“自上而下”的宣传劝导运动,虽然涉及了众多的机关单位,但实际上缺乏深入开展的土壤。对于取缔随地吐痰运动是实施对象——普通民众而言,在对日抗战的背景下,生存压力陡增,绝大部分人都在为自己或家庭的生计奔波,对于随地吐痰等公共卫生议题兴趣必然不大。其二,对于随地吐痰人而言,吐痰既有助于减轻生理上的不舒适感,对自身而言几乎没有什么危害,且一吐为快还省了随身带纸巾的麻烦并节约了相关的费用,所有这些都是“利己”的。尤其在流动性很强的公共场合,随地吐痰更是很少受到其它外在惩罚的制约[43]31-33。重庆市公共卫生运动委员会在取缔随地吐痰运动是没有制定任何强制性的处罚措施,而是采取宣传与劝导的方式,希翼让市民主动改变这种“利己”行为,其收效难宏。

同时,取缔随地吐痰运动的开展还缺乏必要的环境土壤。依据“破窗效应”理论,如果有人打坏了一幢建筑物的窗户玻璃且得不到及时的维修,别人就可能受到某些示范性的纵容去打烂更多的窗户;一条人行道有些许纸屑,不久后就会有更多垃圾,最终人们会视若理所当然地将垃圾顺手丢弃在地上。在布满痰迹、卫生恶劣的城市街道,首先会引起人的不适,同时也会使得民众随地吐痰这样的行为变得心安理得并且更为严重——这很可能是随地吐痰这一陋习恶化的起点。由此可见,良好的公共卫生状况是取缔随地吐痰非常重要的客观条件。但是在战时陪都,要创造出这样一个客观条件是不太现实的。首先,战时状态下,国民政府、重庆市政府更多的人力、物力、财力投入到对日抗战中去了,不能彻底地建设良好的城市环境卫生。其次,日军对战时首都的频繁无差别轰炸更使得重庆市的城市建设举步维艰,对城市环境更加是大力的破坏。在没有良好的城市公共环境卫生的情况下,取缔随地吐痰的有效性值得怀疑。

规训民众卫生习惯是一项长期的任务,企图以一场或几场运动性、短暂性的宣传教育活动难以达到扭转根深蒂固之陋习的效果。纵观战时重庆的随地吐痰取缔运动,从宣传到劝导,仅仅实行一个星期的时间。这场运动在推行的过程中,既缺乏相对的惩罚措施,又没有同时进行城市环境卫生的改善,企图通过劝导的方式来实现市民的主动“取缔”,揭示出了整个运动无力。从某种意义上说,这场“自上而下”的运动带有更多完成“任务”的政治色彩。对于活动的组织机构和参与机关而言,重要的不是是否取得了实际的效果,而是其已经做过这项工作了。总的来说,重庆市发起的这场“自上而下”的取缔随地吐痰运动,在对日抗战的特殊历史背景下,缺乏持久性、强制性和必要的客观环境,最终难有实效。可以说,随地吐痰作为一项不良卫生习惯,迄今仍具有一定的生命力。要想改良使其合乎现代社会与现代文明,需要从教育、市政建设、惩罚监督体系等多方面相结合进行。例如,从宣传教育的角度而言,扭转民众观念、塑造良好卫生习惯,并非一朝一夕、立竿见影之举。要劝止国民随地吐痰,必须采用长期性的、经常性地、反复性的宣教,同时,还因注意将宣教对象分类,采取不同方式进行宣教活动。如将宣教对象分为固定对象和流动对象两大类别,前者如学校、工厂、机关等,可采取经常性教育为主,并可结合适当的惩罚体系;而后者如街道、公园、电影院等,着可以采取广泛宣传和劝止为主等。总之,要革除民众根深蒂固的弊病,需要系统性、长期性、全方位地进行宣传、教育。

(本文曾于2017年在重庆举行的“抗战大后方历史文化学术研讨会”上报告,得到西南大学教授潘洵、西南政法大学副教授蔡斐、重庆社会科学院副研究员吕昕及重庆中国三峡博物馆研究馆员艾智科的指导,重庆中国三峡博物馆研究馆员岳精柱也于修改过程中提出宝贵意见,并致谢忱。)

[参 考 文 献]

[1] 何玲.西医传入中国:结核病案例研究(1900-1967)[D].上海交通大学博士论文,2011.

[2] 伍连德.三十年来和疫菌的抗战[J].良友,1935(104).

[3] 何一民.民国时期社会调查从编(三编)四川大学卷(上)[M].福州:福建教育出版社,2014.

[4] 葉君.随地吐痰的危险[J].农民,1928(4-17).

[5] 吐痰与卫生[J].江阴县政府公报,1930(27-28).

[6] 冬.为什么不许随地吐痰[J].民众教育半周刊,1930(2-18).

[7] 包静元.随地吐痰等于乱掷炸弹[N].重庆红岩革命历史博物馆馆藏图片资料.中央日报,1936-5-24(11).

[8] 编者.本会举办劝止吐痰运动纪[J].防痨杂志,1935(1-6).

[9] 周勇.重庆通史·第二册[M].重庆:重庆出版集团,2014.

[10] 钱歌川.夏重庆[M]∥钱歌川著.刘慧英编选.钱歌川文集.北京:华夏出版社,2000.

[11] 重庆市卫生局发动取缔随地吐痰运动实施办法[A]∥关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[12] 文璣.抵制吐痰运动[J].益友半月刊,1939(2-6).

[13] 董显光.抗战时期回忆[M]∥秦孝仪.革命人物志·第二十二集.台北:“中央”文物供应社,1982.

[14] 司马讦.重庆之魅力[M]∥陈雪春.山城晓雾.天津:百花文艺出版社,2003.

[15] 陈公博.应对卫生注意些罢!——对重庆说些话之三[N].重庆红岩革命历史博物馆馆藏图片资料.中央日报,1938-10-5(4).

[16] 新生活须知[M]∥中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编——第五辑第一编:政治(五).南京:江苏古籍出版社,1994年.

[17] 卫生运动报告[J].上海党声,1936(14).

[18] 新生活图说[J].良友,1934(9).

[19] 国民生活改进竞赛科目[J].中央党务公报,1938(1-13).

[20] 重庆市卫生局发动取缔随地吐痰运动普遍宣传劝导周邀请各机关联席筹备会议记录[A]∥关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[21] 关于完善重庆市公共卫生设备的公函、训令[A].重庆市档案馆馆藏档案. 0053.案卷号:0024.目录号:00075.

[22] 关于取缔市民随地吐痰的呈、训令[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:50508;关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[23] 关于取缔市民随地吐痰的呈、训令[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:50508.

[24] 重庆市公共卫生运动委员会成立会会议记录[A]∥关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[25] 关于定于2月27日举行取缔民众随地吐痰运动普遍宣传劝导周筹备会议并派代表出席指导致重庆市警察局的公函[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:05085.

[26] 关于检送取缔随地吐痰运动及设立公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.[A]重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[27] 重庆市公共卫生运动委员会取缔随地吐痰运动实施办法[A]∥关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[28] 关于派陶光伯担任公共卫生运动委员会职务的公函[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:05850.

[29] 重庆市公共卫生运动委员会组织章程[A]∥关于检送取缔随地吐痰运动及设公共卫生运动委员会办理情形的呈、指令,附办法、会议记录.重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[30] 关于检送重庆市公共卫生委员会常务委员会第一次会议记录致重庆市政府的函,附会议记录[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0053.案卷号:0024.目录号:00054.

[31] 关于摘抄举行取缔市民随地吐痰运动宣传周会议记录给重庆市警察局各分局的训令,附会议记录[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:05085.

[32] 关于取缔市民随地吐痰给重庆市警察局的训令[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:05085.

[33] 关于上报取缔市民随地吐痰经过情形上重庆市警察局的呈[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0067,案卷号:0015.目录号:05805.

[34] 随地吐痰问题.卫生月报,1941(32).

[35] 请大家不要随地吐痰[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0054.案卷号:0001.目录号:00489.

[36] 关于取缔随地吐痰与便溺、肩舆拉送、乞丐等上重庆市警察局的呈[A].重庆市档案馆馆藏档案.全宗号:0061.案卷号:0015.目录号:05051.

[37] (美)白修德著、马清槐、方生译.探索历史:白修德笔下的中国抗日战争[M].北京:三联书店,1987.

[38] (民谣)好个重庆城[J].卫生月报,1947-10-1(3).

[39] 姚克方.谈谈随地吐痰的害处[N].重庆市红岩革命历史博物馆馆藏资料.中央日报,1948-3-28(7).

[40] 新生活运动促进总会.民国二十三年新生活运动总报告[M].台北:文海出版社,1989.

[41] 孙语圣.新生活运动再审视——从卫生防疫角度[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2005(3).

[42] 蒋介石.新生活运动要义[M]∥萧继宗主编.革命文献(第68辑).台北:台北“中央”文物供应社,1975.

[43] 于辉.公共场合陋习的博弈论及心理学分析——以随地吐痰为例[J].社会,2004(1).