城市创新空间的新发展及其生成机制的再讨论

曾 鹏, 李晋轩

(天津大学建筑学院, 天津300072)

在知识经济、全球一体化与我国快速城镇化的宏观背景下,创新已被认为是城市的重要职能之一。城市创新空间的规划和建设发端于1951年美国斯坦福大学创办的斯坦福工业园,至今经历了半个多世纪的发展。其后,在全球产生了一系列通过主动的规划和建设行为来推动本国科技产业和经济发展的相关实践,涌现了筑波科学城、新竹科技园区等一系列较大规模的创新空间,以及散落在各大都市内部的中小型科技孵化器。尽管这些创新空间实践中,只有部分发展顺利,但是,创新空间对城市创新的推动作用获得了广泛认同。2014年以来,中国经济发展进入“新常态”,在国家层面上提出了“大众创业,万众创新”的号召,以科技创新和文化创新为核心的产业经济活动日益增多,各层级城市创新空间系统进入快速发展的新阶段。随着城市创新活动逐渐成为区域与城市经济增长的关键动力,其相关理论也受到国内学界的广泛关注。其中,如何在城市中生成城市创新空间,也即关于“城市创新空间生成机制”的探讨,成为一个焦点问题。

城市创新空间的生成机制,是城市创新空间理论的一个基本问题,也是其发展中长期被忽视的一个方面,至今未得到系统回答。针对城市创新空间的相关理论,以奥地利经济学家熊彼特于20世纪初提出的创新理论为开端[1-2],并在城市规划领域内发展分化为强调“地区性”空间与环境特质对创新活动影响的“创新环境学派”[3],和着眼于宏观尺度创新体系运行机制的“结构至上”的“创新系统理论”[4]这两个分支。然而,这两种主流思想在一定程度上属于不完全的理论,均机械性地将创新空间的产生与发展归因于各种外部因素(无论是空间体系还是空间实体),没有充分探讨具有特定属性的创新机制或创新文化等“软件构成”要素的生成作用。

笔者在近十年的研究中,曾系统梳理过当代城市创新空间的相关理论,并针对其发展模式、场所类型与空间形态结构[5]等方面进行了相关的探讨。对于城市创新空间的生成机制问题,本文拟通过对国内外相关案例的分析,构建一种多层次定性模型来解释其生成机制,同时探究影响生成过程的若干要素的相互作用模式。在当前城市经济转型的宏观战略机遇期,明确城市创新空间的生成机制,通过规划手段促进创新驱动的经济发展具有重要价值,本文将从跨学科的视角对城市创新空间的生成机制进行再讨论。

一、 城市创新空间概念诠释

城市创新空间,是当代城市在全球化与信息时代的背景下,产生的以创新、科研、文创、高技术制造等知识经济主导的产业活动为核心活动的城市空间系统。城市创新空间通常包括狭义与广义两种不同内涵:狭义上的城市创新空间,指代直接参与知识经济产业化(如创新、研发、制造以及宣传等活动)的空间实体或空间集群,是城市层面上创新活动创造价值的直接转化空间;而广义的城市创新空间,是由上述直接转化空间及与其密切相关的教育、展示、居住、公共服务等各部门所共同组成的复合城市空间系统。作为我国当前经济转型期的“知识经济”与“创新经济”载体,城市创新空间的良性发展是城市更高层次宏观经济优化的空间基础,具有不可替代的必要性和不容耽误的紧迫性。

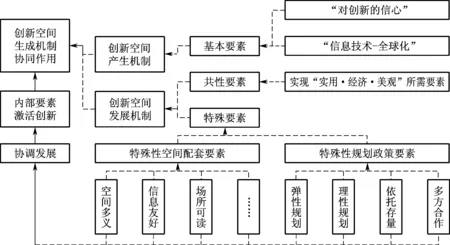

城市创新空间涉及到一系列的相关概念,包括:城市创新活动、创新机制、创新文化、创新空间单元等。这些相关概念共同形成了包含物质空间和精神空间的多层次的城市创新空间概念群,体现了创新空间系统的构成要素,见图1。多样化的城市创新空间,可根据其区位、规模、核心因素、研究对象或服务对象等方面的差别,进一步细分为众创空间、产业园区以及创新新城三大类;三类城市创新空间相互关联又有所区别,体现了创新空间系统在城市层面上的空间结构。见表1、图2。

图1 城市创新空间概念群

表1 城市层面上创新空间系统的空间类型及特征

图2 城市创新空间的三种类型示意

二、 城市创新空间的新发展

2014年以来,中国经济发展进入“新常态”已成为共识。不同于过去二十多年的高速增长阶段,我国宏观经济增长速率回落,城市建设强度与城镇化速度逐渐告别高速阶段,许多城市赖以生存的现有主导产业面临转型。但是,我国发展仍处于重要的战略机遇期,在社会经济建设的多个方面仍具有巨大的发展空间,长期的高速城镇化进程为城市创新产业的跨越式发展提供了重大的历史机遇[6]。为将城市产业发展与经济增长的动力由要素驱动、投资驱动逐步转向创新驱动,自2014年以来,我国城市建设有关部门与城乡规划学界先后提出了“大众创业、万众创新”、“城市修补、生态修复”、“存量规划”和“城市治理”等重要思想战略以应对“新常态”下的城市发展。这些战略思想实际上迎合了近年来国内外城市创新空间的新发展趋势,其具体内涵大体可以总结为以下3个方面。

首先,城市创新空间的建设目的由拉动就业转向促进创新、带动创业。我国早期建设的城市创新空间,以高新技术产业园、科技园等形式为主,强调创新空间对城市就业的拉动,对创新活动的扶持建立在增加就业岗位的基础上。自2014年李克强总理首次在公开场合发出“双创”号召以来,我国掀起了“草根创业”、“人人创新”的新态势。经过三年多的发展,形式多样的城市创新空间得到发展,创新活动的发展得到重视,通过创新实现了创业、依靠创业反哺了创新。以“众创空间”为例,作为低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台[7],“众创空间”为城市中的初级创新活动提供了开放与低成本的创新空间单元,为城市中响应“双创”号召的中小型创客提供了活动的舞台,实现了创新带动的城市创业。同样,在产业园区和创新新城的尺度上,创新空间的创业带动作用依旧显著。2017年,先天不占优势的杭州市在“新金融”行业弯道超车,成为全国的排头兵,靠的就是依靠一系列以“移动支付和智能投顾”为特征的创新型私募基金的发展。在杭州市一连打造的4个各具特色的基金小镇中,借助“无现金支付”模式快速推进金融科技创新发展;其中,玉皇山南基金小镇不仅拥有优美的山水环境,其总资产管理规模也已率先突破万亿元大关,体现了坚持技术驱动和创新应用的巨大竞争优势,成为创新带动创业、虚拟拉动实体的典型案例,见图3。

图3 玉皇山南基金小镇

其次,城市创新空间的评价标准由空间大、产值高转向注重城市设计、社会经济与文化生态的多方面合理性。在我国城市创新空间的发展历程中,存在若干致力于营造伟大形象的项目。它们空间上追求大轴线、大建筑和大水面,风格上追求玻璃与钢的“高技派”,产业上追求以低附加值为代价的高产值。这种落后的“符号化”追求已面临淘汰,创新空间的评价标准更加多元。英国伦敦市国王十字街(King’s Cross)再开发项目,是新型城市创新空间塑造的一个典型案例。这个2020年即将完工的项目,是伦敦市中心150年来最大规模的区域开发项目之一,涉及国王十字街火车站与圣潘克拉斯国际火车站及其周边的27万平方米存量土地,见图4。在这里,根据两座火车站与6条地铁线的现有条件、基于“交通枢纽带动经济“的目标设定了高强度的更新模式,并依托互联网旗舰(如谷歌将在这里建设新英国总部)、文创与奢侈品巨头等创新创意产业的带动,进行产业创新、职住平衡、延续文脉、低碳生态的多元更新,见图5。总之,在国内外的新兴创新空间实践中,更加注重广告牌匾、绿化景观、城市色彩、城市亮化、城市天际线和街道立面的统一;致力于实现创新活动现代感与城市文脉历史感的协调,在修补城市肌理的同时塑造新老城区的联系;依靠智力劳动替代重复性体力劳动,提高单位面积生产率,从而在降低碳排放的同时借助信息网络化的优势减少建筑用地面积;建设多层次的立体绿化以弥补城市开放空间的不足,通过填入式开发为城市建成区内的铺装软化及水生态修复提供条件。

图4 已完成的滨水开放空间改造与工业遗产保护利用

图5 开发前后的实景鸟瞰及建成效果图

最后,城市创新空间的发展模式由“自上而下”的政府规定逐渐转向为“上下结合”的公众参与。创新活动因其固有的不确定性而很难按照行政计划如期产出成果,因此,制定辅助性公共政策来引导社会创新活动成为有效的方式。近年来的城市创新空间单元的相关规划过程,逐渐向上下互动、广泛协商的城市发展政策转化;实际使用者、产权拥有者等所有利益相关者都被邀请参与到规划与建设的过程中,以通过平衡彼此利益冲突的过程来确定实现创新空间的最优方案。在这方面,我国台湾地区经历了长期的发展实践,其经验和成果值得借鉴学习。以台南市镇北坊文化园区的改造更新为例,这个约1.7平方公里的片区中的百余户居民自发性提出申请,参与了历时一年半的更新计划拟定过程[8],充分吸取我国台北市2012年“文林苑事件”的经验,将“多数决”原则体现的民主公平发挥得淋漓尽致。最终,通过“维护历史样貌多元、强化地区功能融合、汇总跨学科项目整建”等从居民需求为出发点的原则,镇北坊文化园区内的创新活动在产品包装、地方特色推广营造等方面都获得了新的机遇。可见,“政府规定”让位于“公众参与”,能够使城市创新空间的发展模式更加注重科学性,最终实现创新活动所需各项城市资源的合理配置,见表2。

表2 城市管理与城市治理模式下城市创新空间生成的各方面差异

三、 城市创新空间生成机制的再讨论

在现代城市发展的蓝图中,城市综合创新能力占据举足轻重的地位,因其不仅决定着城市今日的经济发展规模与公共服务水平,还影响着城市在未来若干年里的国际分工与发展前途。以上海为例,2016年上海GDP增速自2008年以来首次跑赢全国,体现了上海市在被迫放弃投资拉动和规模扩大的发展模式的背景下,建设具有全球影响力的科创中心和自贸试验区所释放的城市创新带动效应,见图6。作为我国城镇化发展与城市产业经济转型的先行者,上海以其实际行动为我国其他城市指明了创新驱动转型的发展前景,证明了构建城市创新空间系统的必要性。

图6 上海张江综合性国家科学中心

实施创新驱动的发展战略,需要主动解决城市创新空间的“生成机制”问题。以城市治理的视角,城市创新空间的“生成”意味着“推进城市创新空间的产生和发展、进而引导城市的各方面资源有意识地向城市创新活动倾斜”。实际上,这种资源的倾斜带来的结果是城市创新在其受到创新空间的支撑而逐渐激活的过程中,出现“自发性的产生与发展”;这种发展模式有别于依赖政策导向或经济刺激等因素、“外加于城市”的创新空间及创新活动发展。另一方面,“机制”最初是一个物理学概念,社会科学借用这一语汇,泛指“导致某些行动、反应和其他自然现象的一系列相关的基本活动或过程”。综上,在本研究中,所谓城市创新空间的“生成机制”,就是指“有助于创新空间系统在城市中产生和发展的一系列基于城市内部因素的基本活动或过程”。

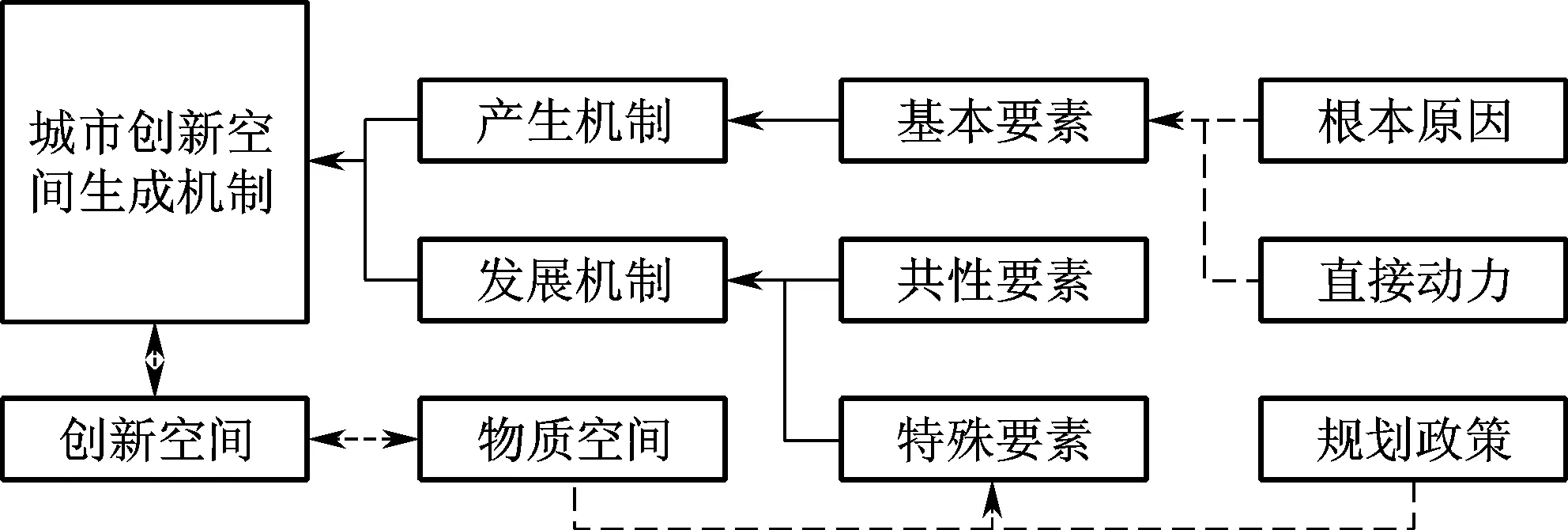

由于城市创新空间系统的复杂性,本研究将城市创新空间的生成过程分为产生与发展两个阶段。因此,其生成机制也可根据作用于城市创新活动的阶段而细分为“产生机制”与“发展机制”两个层次,见图7。简单来说,城市创新空间的产生机制,指的是推动城市创新空间系统“从无到有”所需的基本要素,包括“对创新的信心”和“信息技术-全球化”两个方面;而城市创新空间的发展机制,指的是除一般城市空间系统发展所需的共性要素之外,需要为创新空间的发展额外提供的特殊要素,主要包括“物质空间”与“规划政策”两个类别。

图7 城市创新空间生成机制相关概念群

1. 城市创新空间的产生机制

城市创新空间生成机制的第一方面,是城市创新空间的产生机制。产生机制解释了创新空间系统在城市中产生的根本原因与直接动力,它们是这种新型城市空间系统得以产生并进一步发展所需的基本要素。

首先,城市创新空间产生的根本原因是人们对创新活动能在未来带来收益的确信。历史学家的研究指出,直到科学革命时期,人们才开始认识到自身对周遭世界的无知,并发现新知可以给未来带来财富见图8。于是,对未来的信心转化为“信用”,人们以“信用”为贷,获得资源以投资创新活动,进而可能“从知识中得到力量与财富”[9]。另一方面,城市创新空间在近几十年中的快速兴起的直接动力,得益于信息技术的跨越式发展以及经济市场的全球化。信息技术的跨越式发展使得创新活动所需要的“信息”媒介得以脱离实物(人、书信等)的载体,跨越区域的阻隔而在各大城市内高速流转碰撞,进而促生出大量新思路和新技术;而经济市场的全球化所形成的国际分工与全球一家的市场体系,为“碎片化”的创新成果提供了发展应用的舞台。在此背景下,科研中创新概念的产业转化不再局限于创新活动发生的本地,高技术制造中研发与生产的过程也得以随时借用全球各地的最新理念。总之,“对创新的(收益拥有)信心”和“信息技术-全球化”共同构成了生成机制的第一方面,成为创新空间系统在城市里产生所需的宏观基础条件。

通过借用自然生态系统的生态学“圈层理论”,可以提出创新空间系统的4个圈层,从而更好地解释产生机制对城市创新网络的作用。“创新工作者”、“创新支持条件”、“城市创新空间”和“外部支撑体系”实际构成了创新空间系统的4个圈层,它们形成了整个系统新陈代谢所需的完整体系。产生机制促进了城市创新活动的发展,即推动了创新空间系统的4个圈层产生相互的联系。进一步说:由于确信创新可以产生额外价值,创新工作者主动开始了对创新支持条件的自发使用,进而产生了碎片化的创新成果;这些创新成果又由于信息技术与全球化的推动而得以联系起来,从而产生了创新活动在空间上的集聚需要;城市创新空间因而产生,其后通过对外部支撑系统的利用,最终形成创新空间系统。这种创新空间系统的内部联系实际上构成了城市创新网络,每个创新空间的产生,都意味着一个完整的城市创新网络的出现,见图9。

图9 创新网络结构示意

2. 城市创新空间的发展机制

城市创新空间的“发展机制”是其生成机制的第二方面,阐释了城市创新空间的发展过程中所需要的一系列条件。城市创新空间作为一般性城市物质空间的一部分,首先需要城市为之提供足以满足其实现“实用、坚固、美观”等标准的共性要素,才能够得以最低限度的发展。但是,由于城市创新空间是服务创新活动的特殊空间,除提供上述共性要素之外,还需要城市为其提供有别于一般城市空间系统所需的特殊性要素。从城市治理的角度,这些特殊性要素可以概括总结为如下两类,即服务于创新的物质空间要素和规划政策要素,它们对当前“新常态”下城市创新空间的发展至关重要。

举例来说,城市中的大部分创新活动,是以创新企业作为媒介而得以进一步发展的。如上所述的“物质空间”与“规划政策”要素是城市管理者在城市尺度上提供的,它们与城市创新空间的实际使用者,即创新工作者之间还存在着应用层面的距离。通过创新企业的组织,创新网络中的自发性创新活动通过其产生机制的作用而出现,进而通过创新企业这个软件平台,与城市创新空间的硬件平台相搭接。通过对“物质空间”与“规划政策”要素的整合利用,创新企业为创新工作者提供了合理而富创意性的使用空间和弹性而目的明确的组织形式,最终推动了城市创新活动及其空间的发展。传统的城市创新空间相关研究,大多着眼于创新空间自身的规模、功能或形态,忽略了城市所提供的特殊性要素对创新活动发展的重要作用。因此,在关注创新空间系统本身的物质空间属性之余,也要强调城市管理者在规划编制、政策制定等层面的监督与引导。

具体来说,在“物质空间”要素方面,要保证其“质”和“量”都可以满足城市创新活动发展的需求。从“量”的角度,城市创新空间与城市的其他功能片区具有相似性,即在符合城市规划确定的指标的前提下,可根据实际情况适当增减开发强度。而在“质”的方面,城市创新空间在满足使用者基本的使用功能(如创新、生产等)与心理需求(如舒适、美观等)外,还需要具有一些独特的要素属性,如“空间多义”、“信息友好”和“场所可读”等。多义性的空间意味着可以在满足创新活动基本使用要求的同时,在其中还可以进行其他相关活动(如文体、娱乐、展览等),从而为创新空间增添城市活力;信息友好型空间意味着可以增进创新工作者在其中进行信息的获取、交换与交流的便利程度,从而推动知识经济主导型产业活动的发展;富于场所感和可读性的空间意味着可以为创新工作者提供独一无二的空间感受,从而通过使用过程中产生的特定记忆、情感或联想,提升创新工作者的创造欲望与创新能力。总之,服务于创新的特殊性“物质空间”要素,通过对城市创新空间“质”的方面进行针对性的提升,从而推动了创新活动的发展,见图10。

同样,在“规划政策”要素方面也存在一些特殊属性,是城市应为创新空间的发展而提供的。由于创新活动的发展具有内在的不确定性,服务创新空间的规划与政策应该具有公共政策的内在属性,更加注意“综合性”与“公共性”,从创新活动与创新工作者的切身需求出发,优先解决城市创新发展中的突出矛盾点,并以是否有利于创新活动的开展作为评价标准,尽力避免相关规划政策成为脱离实际的空中楼阁。因此,提供富有弹性和理性的规划,制定依托存量和多方合作(如PPP模式)的政策,是城市创新空间发展所需的重要机制。前者意味着打破对秩序、确定性和静态的迷恋[10],既不以损失现实可行性为代价来追求理论的完美和极致的前沿,也不以损害居民利益为代价来追求经济价值的最大化;后者意味着整合并充分利用现存社会资源(如存量土地资源或多层次资本市场),来助推城市创新的发展,见图11。

图10 “物质空间”要素与城市创新空间生成机制的联系

图11 “规划政策”要素对创新发展的支撑

3. 产生机制与发展机制的协同作用

创新空间系统的产生与发展,是一个受到城市内部政治、经济、社会、文化等各方面因素综合影响的结果;探求城市创新空间的生成机制,也需要以跨学科的视角对整体系统进行深入研究。城市创新空间生成机制的两个方面——“产生机制”与“发展机制”——具有密切的内在联系,均是生成城市创新空间不可或缺的前提。通过前文的探讨可知,城市创新空间的产生最初基于来自内部的需求;但在当前,也存在大量的外部因素试图通过外力推进城市创新空间的产生。然而,城市创新空间的发展(激活),依靠的是城市内部因素的协调发展,即通过构成创新空间发展机制的各个方面,从城市创新网络内部创造其自身良性发展与创新活动推进的能力,见图12。

图12 城市创新空间生成机制的体系建构

举例来说,改革开放以来,我国东南沿海的部分城市逐渐具备了创新空间产生所需的基本条件,“产生机制”开始发挥作用,如在深圳、厦门等城市中出现了很多自发出现的成功的创新空间单元。然而,随着对城市创新职能的强调和盲目追求,部分城市管理者采取单一的资金刺激措施和行政推动政策,只注重“高大上”的蓝图而忽略了创新空间良性发展的多方面内在需求。最终,那些创新空间发展所需的特殊要素(无论是空间还是规划)的失位,正是国内许多城市“复制硅谷”的尝试最终失败的真正原因。

四、 结 语

据国家统计局的数据,截至2016年底,我国城镇化率已经达到57.35%,越来越多的人口集中生活在我国各级城市中。可以说,城市的可持续发展意味着要不断强化其服务功能,也就是不断提升城市公共产品的特色化供给水平。而随着创新成为城市职能的重要组成部分,城市创新空间恰成为城市提供给创新活动的特色化供给之一。为缓解当前城市对高品质创新空间系统的需求,本文采用了跨学科的研究框架,在理论上解释了城市创新空间的生成机制,着重分析了产生机制与发展机制的作用机理。在实践层面,本文基于对现实案例的分析,论述了影响创新空间发展的“物质空间”与“规划政策”要素,从而为现实中城市创新空间的规划与建设提供了引导。

[1] Schumpeter J A.TheTheoryofEconomicDevelopment[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

[2] 曹希敬,胡维佳. 熊彼特及其新熊彼特主义学派关于创新-经济周期研究的述评[J]. 中国科技论坛,2014(11):20-24.

[3] Saxenian A.RegionalAdvantage:CultureandCompetitioninSiliconValleyandRoute128[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

[4] Braczyk H, Cooke P, Heidenreich M.RegionalInnovationSystems[M]. London: UCL Press, 1998.

[5] 曾 鹏. 当代城市创新空间理论与发展模式研究[D].天津:天津大学建筑学院,2007.

[6] 杨保军,陈 鹏. 新常态下城市规划的传承与变革[J]. 城市规划,2015(11):9-15.

[7] 王 晶,甄 峰. 城市众创空间的特征、机制及其空间规划应对[J]. 规划师,2016(9):5-10.

[8] 张乔棻.台湾地区历史地段城市更新经验及其启示[J].地域研究与开发,2015,34(5):84-89.

[9] 尤瓦尔·赫拉里. 人类简史:从动物到上帝[M]. 林俊宏,译. 北京:中信出版社, 2014:239-265.

[10] 刘 丹,华 晨. 弹性概念的演化及对城市规划创新的启示[J]. 城市发展研究,2014(11):111-117.