我国社会救助服务体系构建的可能性与路径

杨琳琳

(南京大学 政府管理学院, 江苏 南京 210093)

一、问题的提出

在现代化、风险性、复杂性交织存在的现代社会,贫困主体和贫困成因日益多元化。贫困主体从绝对贫困人口转变到相对贫困人口,导致贫困的原因也从最初的单一收入不足发展到资源匮乏、机会欠缺、权利丧失和可行能力贫困等。社会救助发展进程中制度本身的弊端不断暴露出来,贫困仍是我国在2020年顺利建成小康社会的最大阻碍。因此做好扶贫攻坚工作仍是我国促进经济发展社会进步的核心议程之一。精准扶贫、精准脱贫是国家打好扶贫攻坚战,确保全面实现小康社会的重要战略部署。社会救助是我国精准扶贫体系的重要基石,重在“精”难在“准”。传统贫困分析局限于衡量收入或消费品的匮乏程度,根据收入不足单一确定救助对象无法做到精准识别;低救助水平仅能保障贫困群体生存需求;单一被动救助方式无法根据救助对象的实际需求进行精准帮扶,并且返贫化严重。国家层面的制度化社会救助是只能部分解决贫困群体生活状态窘迫的功能型贫困*阿玛蒂亚·森认为物质资源的匮乏是造成贫困的根源,由此衍生出异质性因素阻碍个人可行能力的发挥,其中包括主观方面的个人特质和家庭环境因素,也包括客观方面的社会政策、社会气候环境。主客观异质性因素的交叉限制多维度可行能力的发挥,甚至造成可行能力的丧失与剥夺,外显为生活状态窘迫的功能型贫困与缺乏发展机会与潜在发展动力的能力型贫困。功能型贫困与能力型贫困缺失引发可行能力贫困。,社会层面的补充型救助服务潜在发展动力不足会导致能力型贫困,因此二者的有效补充与衔接尤其重要,特别对处于经济社会极速转型期的中国来说,有效、全面、精准、持续*甘肃的“杨改兰事件”警醒了我国的扶贫政策,也显性化了我国底层社会人们的贫瘠生活状态,农村低保保障了受助群体的基本生活,但是在从低保制度退出之后,国家后续的服务工作没有及时接续,造成扶贫工作的断裂。的社会救助体系极其必要。目前已有研究多关注现有社会救助体系(如低保)或单一研究弱势群体社会救助服务(如社会工作),尚未将二者进行有效结合。本文提出的社会救助服务体系突破传统社会救助体系的研究范式,将国家层面制度化社会救助项目和社会层面的非制度化社会救助项目有效链接起来,在分析现有制度缺陷与问题的基础上,从理念、国际和社会三个层面阐述社会救助服务体系建构的可能性,并从建构目标、建构主体、模式、内容、方式五个现实着力点阐述社会救助服务体系建构的路径。

二、现行社会救助制度面临的问题

我国社会救助制度经过20多年的发展,在救助目标、救助主体、救助模式、救助方式和救助内容方面的弊端不断暴露出来,社会救助项目的日益完善更加显性化了各类救助项目之间的脱节与断裂,发展与完善我国社会救助制度面临诸多挑战与问题。

(一)社会救助目标滞后:被动型救助、被动式脱贫,无法实现贫困者自助

社会救助旨在通过制度性救助保证贫困群体的基本生存需求,通过“输血式”救助实现被动式脱贫的目标。这种“单向输血型”的救助尽管让弱势群体暂时获得了资金救助,却不能够调动弱势群体参与劳动的积极性,更容易造成救助依赖,陷入代际贫困的恶性循环。“杨改兰事件”清楚地指出了我国存在一个庞大的底层社会。他们文化水平低,救助依赖性严重,多是接受被动、消极的“输血型救助”[1]。当这部分群体失去救助后,会造成心理上的失常,在欠缺顺畅沟通机制、心理疏导和服务的情况下,会扭曲社会救助的目标,产生极端的后果。

(二)社会救助主体薄弱:政府单一主体,社会力量参与度低,无法进行责任分担

社会救助重在社会性,吸收社会力量的参与保证制度的可持续性。但是由于政府越位、政社不分和行政垄断挤占了社会力量参与社会救助的渠道,社会组织参与率低,社会救助管理成本偏高,救助效率较低。根据政府主导程度与公共财政支持程度,将社会力量参与社会救助的模式分为高政府主导-高财政支持的政府全负责模式、低政府主导-高财政支持的政府社会协作模式、低政府主导-低财政支持的社会全负责模式。我国目前处于高政府主导-高财政支持的政府全负责救助模式,全能政府表现为权力本位和制度本位。权力本位必然导致救助资源垄断,社会力量无法获得有效资源参与到救助管理与救助服务中;制度本位必然导致行为傲慢,政府角色凌驾于任何管理主体之上,其最大弊端是政治专权、垄断管理资源、管理低效,严重影响了社会力量参与社会救助的创造性和自主性。

(三)社会救助模式固化:局限于解决绝对贫困,无法解决相对贫困

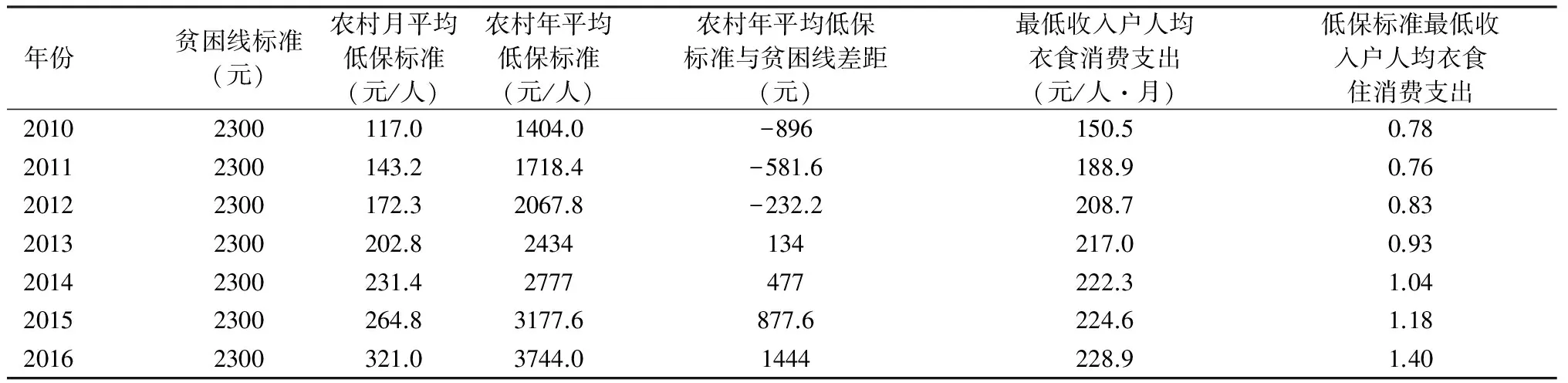

我国社会救助制度着眼于解决绝对贫困问题,保障贫困群体的生存需求。这种依然瞄准绝对贫困群体的生存型救助模式无法适应贫困主体已从绝对贫困群体到相对贫困群体的转变。从表1能看出2010-2016年,农村贫困人口共减少1.22亿人,年均减贫规模1 727万人;贫困发生率下降14.2%,这与我国政府重视解决农村贫困问题,大力推进扶贫减贫工作分不开。农村低保参保人数自2011年后逐年降低,2016年农村低保基本实现贫困人口全覆盖,自2011-2016年我国农村居民最低收入户的人均衣食住消费支出与国家贫困线比重已经超过1。这表明占我国贫困人口大多数的农村贫困群体的绝对贫困问题基本得到解决,他们不再是难以维持温饱满足基本生存的绝对贫困群体,而是收入不足以维持基本生活的相对贫困群体。

表1 2010-2016年我国农村贫困人口基本情况

数据来源:(1)2010-2016年贫困人口与农村低保数据来自《社会服务发展统计公报》(2011-2017年),2010-2012年最低收入户人均衣食住消费支出数据来自《中国统计年鉴》(2011-2013年)。(2)由于《中国统计年鉴》(2014-2017年)中剔除了“按收入五等份分农村居民家庭平均每人生活消费支出”统计, 2013-2016年农村最低收入户人均衣食住消费支出数据无法直接得出,不过《中国统计年鉴》 提供了农村居民消费价格指数(上年=100),因此笔者可以根据2013-2015年农村居民衣着类、 食品类、 居住类的消费价格指数计算得出最低收入户人均衣食住消费支出。

从表2能够看出来2010-2012年的农村低保年均标准低于国家贫困线570元,2010-2013年低保月平均标准低于农村低收入户的衣食住月支出32.5元,领取低保人口仅依靠救助无法维持基本生存,而那些被排斥在农村低保门槛之外的贫困人口更无法获得国家层面的救助,生存状况极端恶劣。2013年之后农村低保标准有所提高,从2014年开始每月低保标准超过低收入群体每月人均衣食住消费支出,说明国家低保能够基本满足农村贫困群体的生存需求,我国绝对贫困问题基本得到解决。但是从表1可以知道我国贫困群体已从绝对贫困群体转变到相对贫困群体,目前瞄准绝对贫困群体的低水平的生存型救助由于固化的保障模式难以覆盖迫切需要救助的相对贫困群体。社会救助模式的固化与相对贫困群体亟须救助之间的矛盾不断凸显出来。

表2 2010-2016年我国农村最低生活保障制度基本情况

数据来源:2010-2016年农村低保数据来自《社会服务发展统计公报》(2010-2016年),2010-2016年最低收入户人均衣食住消费支出数据来源同表1。

(四)社会服务方式非专业化:缺乏专业服务组织介入社会救助的渠道,严重影响救助效果

社会力量依托专业社会组织与社会工作者参与社会救助,提供社会救助服务,政府向社会组织和社会自治力量购买服务。专业化社会救助渠道的建构是精准扶贫体系的重要组成部分,是实现国家共享理念的内生要求。对广泛调动和协调各种社会资源与社会力量,促进政府与社会共建、资源共用、良性互动、协调合作的社会救助工作格局意义重大。但是目前我国缺乏社会工作介入社会救助的有效衔接渠道,社会救助服务的专业性与针对性不强。由于社会组织与救助对象的脱节,导致救助服务无法根据救助对象的差异化需求进行转变,社会救助服务的手段、方式缺乏专业化,既缺乏具有专业知识的社工人员,又缺乏专业的服务手法,救助效果不具有持续性和实用性。

(五)社会救助内容单一:社会救助制度与社会救助服务脱节,无法满足差异化救助需求

在现代化、风险性、复杂性交织存在的后工业社会,救助对象的实际情况千差万别,需求也截然不同。我国社会救助形式以现金给付为主,社会救助项目简单、内容单一,刚性化的低保制度仅在生活层面暂时缓解了弱势群体的生活压力。救助的单一性和单向性并不能根除弱势群体的贫困根源。社会救助不是一次性救助,也不是单向过程,现金救助仅能够帮助贫困者度过生存危机,在暂时解决受助者的生存危机后,受助者会相应退出救助机制(比如低保),之后的救助项目要及时进行接续,给予受助者庇护型服务、就业扶持服务、支持辅助服务等,让受助者能在不依靠政府救济下通过自身能力解决生存问题。但是“杨改兰事件”充分暴露了我国社会救助项目的不可持续性,在被动退出低保制度之后,由于社会救助后续性项目的缺失和非制度性社会服务的断裂,项目的接续性差导致社会救助效能低,持续性差。

三、建构社会救助服务体系的可能性

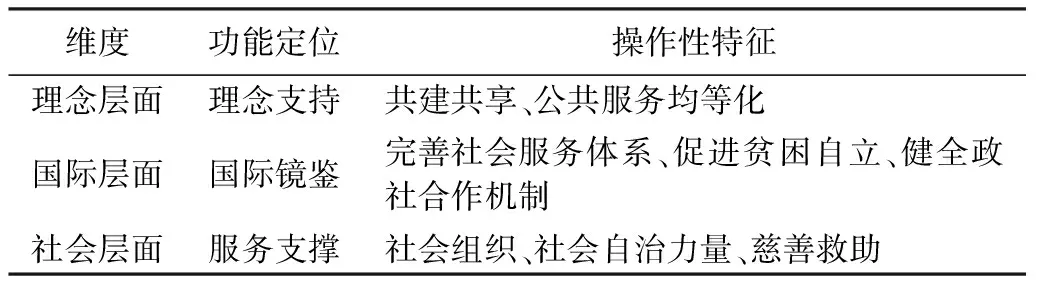

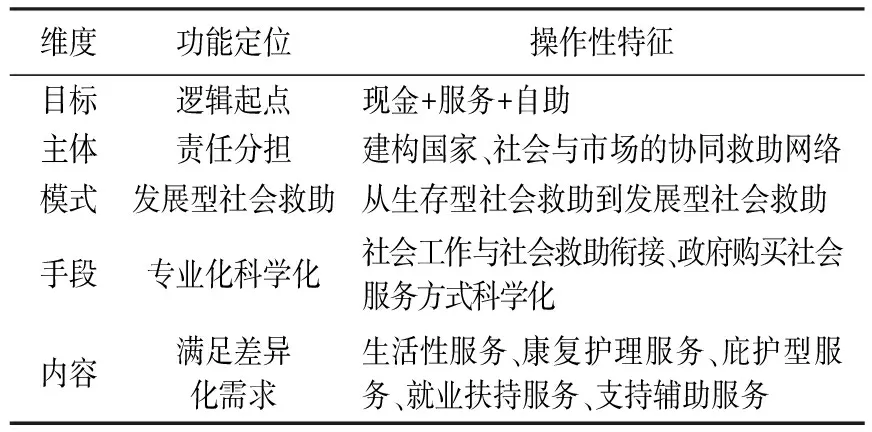

社会救助服务体系作为一种更加全面、体系化、更趋公平正义,同时更具有可持续性和人文关怀性的救助策略,使其在理念层面和国际层面、社会层面都具有操作上的可能性。下面我们将从上述三个维度中的功能定位和操作性特征分别进行阐述(见表3)。

表3 社会救助服务体系建构的可能性

(一)理念层面的倡导性:共建共享与公共服务均等化

社会合作是社会成员生存和发展的需要,也是共享改革开放成果的前提。正如罗尔斯所言,“正是通过建立在社会成员们的需要和潜在性基础上的社会联合, 每一个人才能分享其他人表现出来的天赋才能的总和”[2]。社会救助服务体系重在以政府为载体融合各类社会力量,建构全面的社会救助服务网络,通过造血式、科学化教育、就业等多方面服务让弱势群体实现自助与脱贫。全体人民能够在共建社会、共享经济发展成果中有更多的获得感。共建与共享之间是辩证统一的,共建是获得有尊严共享的前提条件和坚实基础,共享是共建持续发展的动力和最终目的,在共建中共享,在共享中共建。共享共建的理念与原则已经深入公共服务与社会救助的方方面面。共享是全体人民的共享,共建是全体人民的共建,建立动员全体社会力量参与的完善的社会救助服务体系已经成为完善社会管理和公共服务的重要路径。

国务院2017年3月1日颁发的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》中明确指出:“基本公共服务是由政府主导、保障全体公民生存和发展基本需要、与经济社会发展水平相适应的公共服务。基本公共服务均等化是指全体公民都能公平可及地获得大致均等的基本公共服务,其核心是促进机会均等,重点是保障人民群众得到基本公共服务的机会,而不是简单的平均化。”[3]社会救助服务体系主张整合制度性救助与专业化、灵活性的救助服务,发挥社会组织的作用,多样化救助服务内容,满足贫困群体差异化需求。社会救助服务体系保证弱势群体的生存权,避免出现“牺牲一些人的利益来满足另一些人需要的情况”,使“所有人共同享受大家创造出来的福利”[4],保障全体人民特别是弱势群体的权益,从而实现社会公平正义。

(二)国际层面的导向性:完善社会服务体系,促进贫困者自立

2006年欧盟提出建立“普遍利益的社会服务”(Social Services of General Interest, SSGIs),将社会服务的含义与涵盖范围做了拓展,建立起囊括社会保障服务、就业和培训服务、社会救助服务、社会住房、儿童照顾及长期护理在内的服务体系[5]。在2010年欧盟又颁布了“欧洲2020战略”(Europe 2020),主张包容性增长,建立起就业者能力建设体系、欧洲反贫困计划、贫困家庭救助服务体系等政策[6]。2013年2月欧盟通过“社会投资包计划”(Social Investment Package,SIP),建立可持续的社会保障,旨在通过能力提升增加工作能力与竞争力,在服务内容与服务领域方面重点投资教育培训、就业援助等,充分发挥社会福利和社会服务的积极作用和整体功能[7]。欧盟以社会投资作为社会政策的改革理念,以完善社会服务体系作为政策工具,建立起普遍利益的社会服务,以社会服务替代现金给付,减少社会群体的现金依赖;为弱势群体建立的社会保护体系注重能力建设和机会给予,最大限度进行人力资本的投资与激活,增强进入劳动力市场的竞争能力。

日本社会救助体系包括八类:生活救助、住宅救助、照护救助、就业救助、教育救助、医疗救助、分娩救助、丧葬救助;在生活保护设施方面还有针对不同弱势群体提供救护设施、自力更生设施、住所设施、就业和技能设施等专项救助。日本支持贫困者自立自强,从2005年开始启动“自立援助项目”,2009年以后与社会福利措施、职业安定所项目共同构成贫困者就业促进平台,2013年通过《生活穷困者自立支援法》,充分利用社会、市场等多方力量为贫困者自立自助自强提供全方位的支援。

美国合理界定政府与社会在社会救助中的责任,健全政府-社会合作机制:一方面加强政府社会福利功能,制定社会福利政策与筹集资金;另一方面将救助实施权力让渡于慈善组织负责,并大力扶植慈善组织发展。通过政府和社会的合作,既能降低政府行政成本,又能激发和培育社会功能,形成政社共治机制。

从欧盟、日本和美国社会救助服务的经验可以看出,以社会投资为导向,促进政府与社会进行合作,建立完善的社会服务体系,实现贫困者自立自助自强已经成为国际社会反贫困的主流。

(三)社会层面的发展性:社会组织与社会力量的发展壮大

1.国家-社会关系的重构

社会治理范式与社会管理范式最本质的区别在于治理主体的多元性,从政府本位发展到多元共治。党的十八届三中全会毅然放弃了“社会管理”的“政府管社会”或“政府办社会”模式,将社会整合机制导入“社会治理”的新路上。2017年3月5日的《2017年政府工作报告》明确指出要大力推进社会体制改革,深入推进教育、文化和事业单位等改革,把社会领域的巨大发展潜力充分释放出来[8]。首先,国家部分撤出社会治理领域,政府权力适度弱化,相对自主的社会空间逐渐形成。国家与社会的关系从分离走向融合,在“解构-重构”中趋于动态平衡。国家对社会的控制减弱,社会力量得到潜在的发展空间,社会参与社会救助具有可能性。其次,政府执政理念的转变。社会治理的善治理念突出政府、社会与公民的合作,国家鼓励社会组织与社会自治力量的发展,相对独立的社会力量逐步发展起来。随着国家法制建设的稳步推进,相对规范与科学的社会组织体制初步建立,社会组织的法制化、积极性、自治能力为多元共治提供了组织基础。《社会救助暂行办法》第五十二条规定:“国家鼓励单位和个人等社会力量通过捐赠、设立帮扶项目、创办服务机构、提供志愿服务等方式,参与社会救助。”社会救助重在依靠社会与社会自治力量发挥其社会性和公共性,社会救助的主体应该具有多元性。

2.社会组织的发展与完善

随着改革开放进程的深入,社会阶层高度分化产生利益多元化的新格局,国家与社会之间的支持与协作逐渐突出,社会组织茁壮成长成为社会力量的重要组成部分,标志着1949年以来国家与社会之间新中介组织的分化。其中所引发的基本核心问题之一是:在一个逐渐从“总体性社会”*孙立平认为,在新中国成立后我国建立起以国家政权为核心,国家、市场、社会三位一体的“总体性社会”。在总体性社会的结构背景下,社会建设依附于国家政权体系,以国家为主体,依靠政治权力,服务于政治目标。国家依靠中央集权与计划经济体制,垄断一切社会资源,整个社会结构封闭、僵化与停滞。这种一体式社会建设模式虽然有利于国家集中有限社会资源进行社会生产,在短时间内解决社会问题促进社会整合,但是由此形成的一系列僵化体制对我国之后的社会建设会产生不良影响,所以在总体性社会格局转变的进程中,需要重新建构国家与社会的关系。参见孙立平、王汉生、王思斌等《改革以来中国社会结构的变迁》,《中国社会科学》,1994年第2期第47页。格局转变的中国,在国家与社会关系不断重构的过程中,如何探索出社会组织发展的新途径?首先,政府抽离社会治理领域中的部分垄断权力,对社会进行授权,渐进式放权于社会组织、社会自治力量与社会成员,鼓励社会组织承担部分公共事务管理与公共服务提供职能,社会组织发展具有权力和制度层面的支撑。其次,社会组织具有的资源不断增加,其中掌控的资源包括专业化服务团队与工作技能、优质公共服务、公信力与服务品牌、公众支持等资源。社会组织具有部分参与社会治理、提供公共服务的权力。制度和管理的不断完善也为社会组织满足公共需求、提供优质社会服务提供了支撑。

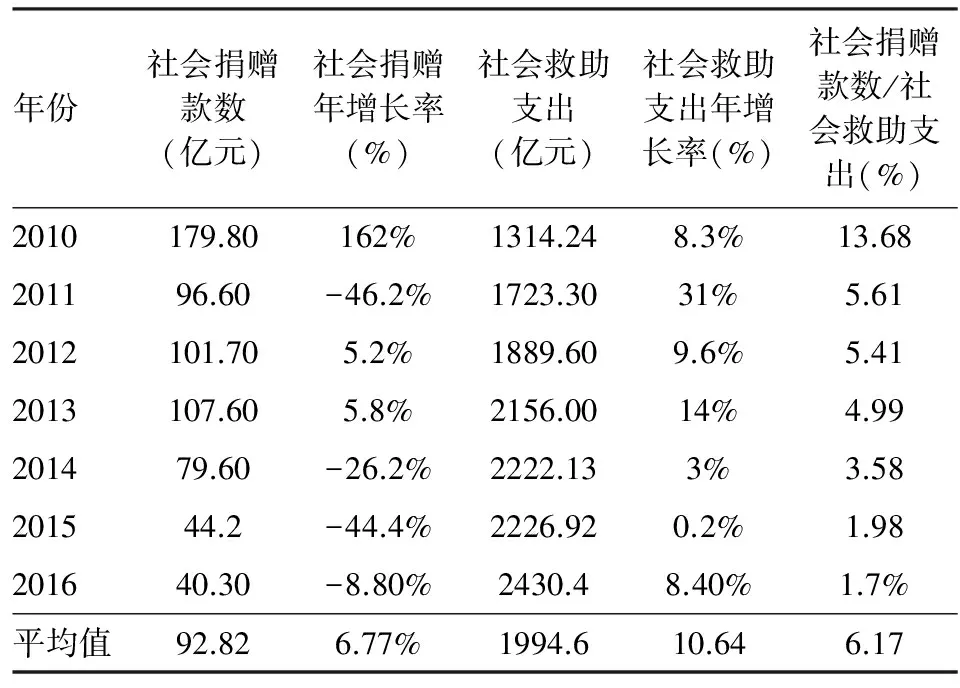

3.慈善救助发展潜力巨大

2016年3月16日《中华人民共和国慈善法》获得全国人民代表大会通过,已于2016年9月1日实施。《慈善法》是规范我国慈善事业的第一部综合性和基础性法律,是我国慈善事业发展的里程碑。中国慈善事业发展历史悠久,民间自发的慈善救助与制度化的慈善救助存在主体共同性、目标指向的同旨性和合法性,都是我国社会保障体系不可缺少的部分。从表4可知,2010-2016年我国社会捐赠年均款数为92.82亿元,社会捐赠年增长率为6.8%,社会救助年均支出为1 994.6亿元,社会救助支出年增长率为10.64%,社会捐赠款数占社会救助支出的平均比重仅为6.17%,慈善救助还有较大的提升空间。社会救助与慈善事业在资金、人员、信息、功能等方面缺乏有效衔接,社会救助的法制性与制度性、慈善事业的补充性与潜在性、社会力量的积极性都没有被完全激发形成共鸣型整合力量,社会救助合作的领域严重受限,政府救助责任与救助领域的有限性与不断增加的救助者需求之间的矛盾性不断凸现,迫切需要慈善事业的有效补充。慈善事业由于缺乏稳定性、权威性规范机制,需要政府的保障并通过与行政机制合作来保障慈善组织的公信力和实施力。

表4 2010-2016年我国社会捐赠与社会救助支出情况

注:(1)表中的“社会捐赠款数”为民政部门接收的社会各界捐款;“社会救助支出”为民政部门负责的社会救助项目支出,主要包括城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助及自然灾害等项目的支出。2009年社会损赠款68.6亿元,社会救助支出1213.4亿元,由此得出2010年数据。(2)数据来源于《社会服务发展统计公报》(2010-2016年)。

四、我国社会救助服务体系的建构路径

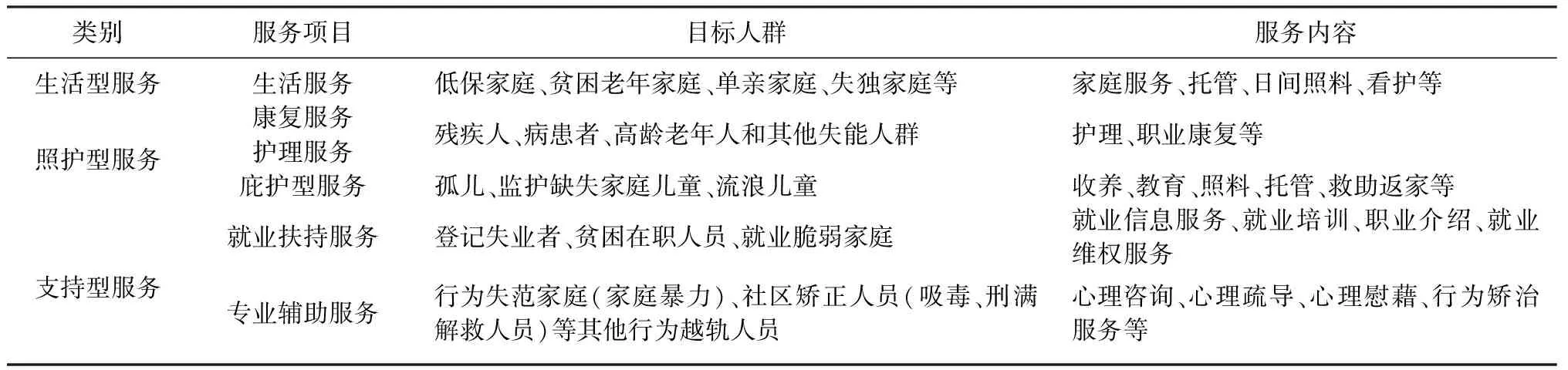

社会救助服务体系是我国精准扶贫体系的重要组成部分。下面我们将从建构目标、建构主体、服务模式、服务手段和服务内容五个方面来具体阐述社会救助服务体系的建构路径(见表5)。

表5 社会救助服务体系的逻辑框架与操作方略

(一)社会救助服务体系建构目标:现金+服务+自助

社会学家彼得·汤森认为“相对贫困是一个社会性的人在社会参与中的能力不足的反映”[9]。阿玛蒂亚·森认为贫困是个人能力没有得到充分发挥,国家应完善社会政策消除限制贫困群体发展的障碍性因素。所以社会救助服务体系的构建基于三层目标:通过国家制度性社会救助采取现金给付保障贫困群体的温饱,解决生存问题;通过非制度性社会救助服务满足贫困群体的多样化救助需求,增加贫困群体的社会机会,更好地发挥个人能力,增加贫困群体获取体面生活的渠道;而现金给付与救助服务最终落脚到个人的自立自助自强,从而实现个人脱贫。这也是社会救助服务体系构建的逻辑起点。三层目标体系的构建需要国家、社会与市场力量形成合力,建成协同救助网络,共同分担救助责任;保障基本生活需求需要从固化的生存型救助转变到发展型救助,促进社会救助服务手段的专业化与科学化,增加社会救助服务内容,满足差异化救助需求,最终实现个人自助式脱贫。

(二)社会救助服务主体:建构国家、市场与社会的协同救助网络

协同救助服务网络的构建关键在于合理界定国家、市场与社会的关系。首先,政府抽离社会救助领域中的部分垄断权力,对社会进行授权,渐进式放权于社会组织、社会自治力量、市场与社会成员,鼓励社会组织承担社会救助服务提供职能。其次,协同治理强调治理结构的优化与升级,清楚界定各主体的利益责任结构,强调国家层面的救助、社会层面的救济、个人层面的自助三位一体的救助模式,形成相互协调、相互平衡的关系,扩大救助覆盖面提高救助效率。再次,协同治理强调政府、社会组织和市场的协作,基于市场的逻辑强调社会组织的参与。打破政府的救助垄断和行政壁垒才能重建社会力量,纳入社会组织和个人元素,激发个人积极性与自立自强自主的动力。切断政府资源垄断、打破单一行政壁垒,是实现协同救助、提高救助效率的前提条件,通过政府、社会、个人的合作、协调、平等对话的协同治理,形成“善治”局面,实现救助资源的均衡配置,促进社会救助的可持续发展。协同救助服务网络的现实着力点在于实现国家、市场与社会的资源共用与服务共建。

1.资源共用

政府所掌握的社会救助资源包括制度性社会救助、社会组织存在的正当性及进入社会救助的渠道、经济上的资助(经费投入)、社会组织参与救助活动的许可权及其范围、办公场所及办公设施等硬件设施等“运作性资源”。社会组织与市场力量掌控的救助资源包括专业化救助服务团队与工作技巧、优质救助服务、公信力与服务品牌、公众支持等部分“治理性资源”。政府、市场与社会组织通过在社会救助领域内互动与合作达到整合多方优势资源满足贫困群体救助需求,提高救助效能。政府向社会组织让渡部分社会救助领域内的关键性资源,允许社会组织进入社会救助领域提供救助服务,形成国家市场与社会、政府与公众之间的联系纽带。在全民共建共享精准扶贫体系中,政府应向社会组织让渡部分救助资源,提高社会组织参与社会救助的自主性、独立性和积极性,顺畅政府、市场、社会组织、公众的沟通机制,健全贫困群体表达救助需求的渠道,最终实现自助式脱贫。

2.服务共建

贫困群体日益增长的救助需求与服务需求促使政府救助转变救助模式,健全救助机制,不断激发和释放社会活力。服务共建最主要也是最重要的表现形式是政府向社会组织和社会自治力量购买救助服务,用机制改革创新来提升政府救助资源配置和服务供给的效能,创建社会、市场与社会协同救助网络。首先,重建救助服务供给主体角色和职能分工,重构救助服务主体结构。救助服务的供给主体从单一政府主体转变为政府、社会组织、社会自治力量、市场等多元主体,供给结构随着供给主体的多元化进行调整,政府主体让渡部分关键性资源从原先集出资、供给、生产、监督于一体的角色转变为救助服务的出资者和监督者;社会组织、社会自治力量和市场供给救助服务,并优化救助服务内容,提高服务质量和水平,增强服务的公信力,建立服务的品牌意识。其次,通过建立新型的双引擎增大救助服务供给的动力。政府向社会力量购买救助服务,本质上是将市场机制导入公共服务供给系统。这一机制的导入,变救助服务生产和供给的“单引擎”为政府与市场的“双引擎”,变政府单一供给的“单动力”为政府与社会力量的“双动力”,从而使得救助服务生产和供给都获得强大的新源泉和新动力。

(三)社会救助服务模式:从生存型到发展型

社会救助在解决功能性贫困上的局限性迫使其必须增强可持续性,在救助范围和救助标准上从最初的生存型救助逐步延伸到发展型救助,扩大救助范围,提高救助标准,充分发挥慈善救助的潜力。

1.扩大救助范围: 从绝对贫困到相对贫困

社会救助聚焦于绝对贫困的政策定位偏差不仅无助于帮助绝对贫困群体脱困,还会使那些濒临贫困家庭一旦受到外界冲击或生活变故就会陷入贫困的深渊,这也是我国近年来脱贫人口返贫率偏高和反贫困政策效果不佳的重要原因之一[10]。近年来,各种新风险层出不穷,我国相对贫困群体数量大幅度增加,我国社会救助制度覆盖范围也应该从绝对贫困扩展到相对贫困。为避免这部分群体陷入贫困代际和低保依赖的恶性循环,适时为这部分群体提供针对性的帮扶,通过物质津贴或技能培训、就业帮扶的形式,刺激他们自强意愿,增强他们自身技能,提升这部分群体的可行能力和抵抗风险能力。

2.提高救助标准: 从生存保障到基本保障

社会救助是保证社会稳定的最后一道兜底性安全网,是我国社会保障体系最低层面的制度安排。我国社会救助标准应该从生存保障发展到基本保障,适度提高救助标准。在基本满足受助者基本生存需要的基础上,适当结余,鼓励有劳动意愿和劳动能力的受助者通过技能培训、继续教育、创业培训等形式提升自身技能,发挥个人可行能力,促进受助者自立自强自助,真正从自身层面摆脱贫困。

3.发挥慈善救助潜力:促进社会救助与慈善事业的有效衔接

慈善救助存在巨大的发展潜力,是我国社会救助服务体系中的重要一环。要实现社会救助与慈善事业的有效衔接,首先,秉持平等合作、及时沟通、协商对话、资源共享、信息互通的原则。要建设社会救助与慈善事业合作互助的平台。其次,政府在政策层面予以优惠。引导慈善组织建立慈善救助制度,明确规定慈善救助的目标定位、管理机制、对象、标准、资金来源、准入条件和退出机制等,厘清社会救助与慈善事业在社会救助层面的具体分工,避免出现项目交叉或空白地带。再次,政府撤出慈善组织的直接管理领域,最大限度加快慈善组织的“去行政化”进程,增加慈善组织的自主管理权,根据受助者的差异化需求提供多样化救助项目。最后,建立慈善救助项目的有效评估机制。慈善救助由于慈善组织的复杂性、救助内容的多样性,需要有效的监督机制和高效科学的项目评估机制,并适时根据实际情况进行改进,提高救助效率。

(四)社会救助服务方式:加强服务方式的专业化

1.搭建专业社会工作介入社会救助的联络合作平台

制度化法律化的社会救助与专业化多样化的社会工作具有发展历程上的同源性,都旨在帮助弱势群体摆脱贫困,实现自助,二者产生的同源性、目的的同旨性、方法的互补性决定了社会工作对社会救助的对接性、补充性和融合性。社会工作的专业性推动我国社会救助方式的革新,从纯收入救助过渡到“现金+服务+自助”救助的转型,实现我国真正的发展型社会政策目标。只有搭建专业社会工作介入社会救助的渠道与合作平台才能充分发挥出社会工作对社会救助的补充性与融合性。社会工作介入社会救助,不仅是两项工作简单的整合与连接,更是在制度、理念、模式、机制、工作技巧上真正的融合。真正的介入应是深深的嵌入,将社会工作专业化工作手段、科学化服务内容植根于社会救助项目,政府大力支持专业社会工作的发展,便利社会工作与社会救助的协作通道,增强社会救助服务体系的专业性。社会工作介入社会救助要首先维护贫困弱势群体利益,满足其基本需求,利用社会工作“助人自助”的理念,将“问题视角”转化为“优势视角”,通过社会工作专业化培训项目,增加人力资本投资,提升贫困者的可行能力;丰富社会资本,充实社会力量,提高贫困群体参与能力,让贫困者在共建中融入社会,实现自立自强有尊严的共享。

2.政府购买服务方式的科学化:从“补给方”转向“补需方”

从世界范围内看,政府购买服务的角色正从“补给方”转向“补需方”。政府将补助金提供给贫困者,让贫困者根据自身实际需要自由选择服务项目,补需方间接成为补供方,服务提供者最终能得到与服务质量和数量相匹配的报酬。从特定贫困项目提供到自由选择贫困项目,贫困者有极大的选择权。在国家提高补助标准,贫困者能有所结余的同时,自主选择自身急需的技能培训、就业帮扶等专业化项目,极大地提高了政府购买服务的实际运作效率,也能真正实现个人脱贫。强化救助服务供给主体的服务能力并提供优质服务。遵循市场提供和购买服务机制,优化政府购买救助服务的模式,促使市场化救助服务供给机制趋于工具理性;提升政府购买救助服务的能力,增强社会力量的服务供给力,促使救助服务供给的工具理性与政府服务目标的目标理性趋于一致[11]。

(五)社会救助服务内容多元化

我国改革开放进入深入区,社会新风险、新问题、新矛盾层出不穷,社会成员陷入生存和发展困境的障碍性因素多样化,救助对象的实际情况千差万别,救助需求也截然不同。根据目前我国贫困群体的实际需求,我国社会救助服务项目应包括以下三大类项目:生活型服务、照护型服务(康复服务、护理服务、庇护型服务)和支持型服务(就业支持服务、专业辅助服务)(见表6)。

表6 社会救助服务项目

生活型服务是为贫困家庭提供的专项救助服务,其目的是保障低保家庭、贫困老年家庭、单亲家庭、失独家庭等家庭的基本生活。服务内容主要包括基本家庭服务、老年照顾、看护、日间照料等服务。照护型服务主要包括两类服务项目:一类是为残疾人、病患、老年人等其他失能人群提供的护理和康复服务,通过提供医学上的康复和护理服务为其提供生活所需的照料,满足基本需求;另一类是为孤儿、缺乏监护人的儿童及流浪儿童提供的庇护型服务,主要包括收养、教育、日常照料等,保证这部分儿童拥有正常的生活。支持型服务主要包括两类服务项目:一类是为失业者、贫困职工和就业危机家庭提供的就业扶持服务,提供就业信息、就业培训、职业介绍等服务,增强这部分群体的可行能力与就业竞争能力,促使其自立自强;另一类是为行为失范家庭、社区矫正人员等其他行为越轨人员提供的专项服务,委托专业社会工作者提供心理咨询、心理辅导、行为矫治服务促进其回归正常社会生活。

五、结 语

社会救助是我国精准扶贫体系的重要组成部分,在全国五千多万贫困群体脱贫重任的历程中承担着重要的角色。我国社会救助制度经过20多年的发展,在保障困难群体基本生存、缓解社会矛盾和维护社会稳定方面发挥了积极作用。但是目前我国社会救助制度仍存在社会救助目标止步于保障基本生存、救助对象错位、救助主体薄弱、救助模式固化、救助服务非专业化、救助内容单一等发展困境,建立科学完善的社会救助服务体系迫在眉睫。

放眼国际,健全政社合作体系、建立完善的社会服务体系、促进贫困者自立已经成为国际社会反贫困趋势;着眼国内,在全面共享共建大潮下,实现公共服务均等化需要社会力量的参与与协作;立足当下,国家与社会关系的重构为社会、市场参与社会救助提供了空间,社会组织的发展与完善为社会救助服务体系的构建提供了巨大的服务支撑。故而,需要国家、社会与市场形成合力,依托资源共用与服务共建协同建构社会救助服务体系。精准社会救助服务体系的构建也是我国全面实现小康社会、维护社会公平正义、消除贫困和不平等的题中要义。社会救助服务体系的建构突破了原先单一现金救助的固化模式,实现了“现金+服务+自助”救助模式的转型。社会救助服务体系以多元主体运行服务网络,救助内容既包含国家层面的制度化发展型社会救助,同时也吸纳了社会层面的补充性非制度化社会救助服务项目,专业化的救助服务手段与多样化的救助服务内容增加了社会弱势群体获得社会资源与社会机会的渠道。社会救助维持弱势群体基本生活,维护弱势群体基本尊严,消除贫富差距,维护社会稳定,促进社会融合,真正发挥社会安全网的作用。

[1] 周沛.新型社会救助体系探究[J]. 南京大学学报,2010(4):141-149+160.

[2] [美]约翰·罗尔斯.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,1988:510.

[3] 国务院.“十三五”推进基本公共服务均等化规划[EB/OL].(2017-03-01)[2017-06-20].http://news.xinhuanet.com/2017-03/01/c_1120553171.htm.

[4] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:243.

[5] Katarzyna Gajewska. Peer production and prosumerism as a model for the future organization of general interest services provision in developed countries[J]. World Future Review,2014,6(1):29-39.

[6] Mary Daly.Paradigms in EU social policy:a critical account of Europe 2020[J]. Transfer:European Review of Labor and Research,2012,18(3):273-284.

[7] Kati Kuitto.From social security to social investment?Compensating and social investment welfare policies in a life-course perspective[J]. Journal of European Social Policy ,2016,26(5):442-459.

[8] 2017年政府工作报告[EB/OL].(2017-03-05)[2017-03-28].http://www.china.com.cn/lianghui/news/2017-03/05/content_40412438.htm.

[9] Townsend,P.The concept of poverty:working papers on method of investigation and life-styles of the poor in different countries[M].London:Heinemann Educational,1984.

[10] 谢勇才.从生存型救助到发展型救助:我国社会救助制度的发展困境与完善路径[J]. 中国软科学,2015(11):39-49.

[11] 王浦劬,莱斯特·M·萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究——中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010:31-42.