医学生生命教育的培育路径研究—基于温州医科大学的调查与分析

郑传娟,洪晓畅,金晓童

(温州医科大学,浙江 温州 325035,1.第一临床医学院 信息与工程学院;2.团委)

生命教育是当代大学生思想政治教育的重要内容,随着社会竞争的加剧,科技的飞速发展,个体的生存压力越来越大,大学生的生理和心理问题也越来越多,浪费、轻视与伤害生命的现象屡见不鲜[1]。医学生作为未来的医护工作者,其特殊的职业性质要求医学生具备生命责任意识。重视医学生的生命教育,提高医学生的生命质量、生活质量,有利于加强和改进医学高等院校思想政治教育[2]。

1 对象和方法

1.1 对象 采用分层抽样方法和访谈法相结合的方式,便利抽取温州医科大学的20栋宿舍楼的730名在校医学生作为研究对象发放调查问卷,包含临床医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学、眼视光、药学、医学检验学和护理学8个专业,回收有效问卷717份,有效回收率为98.2%,其中男生344名(占48%),女生373名(占52%)。为准确反映医学生生命教育状况,本次调查还对个别学生(23人)及开展生命教育课程的教师(3人)进行半结构化访谈,使调查结果更具有科学性。

1.2 调查方法 采用自编的调查问卷,前期通过预调查的方式,不断完善问卷调查内容,并设置逻辑检验题,如果答题者的答案不符合逻辑,则自动设为无效问卷。调查问卷内容包括调查对象的性别、年级、户口所在地、专业、性格、是否为独生子女、是否为单亲家庭、家庭经济水平及父母受教育程度等一般情况,医学生的生命保护能力、生命认知能力、压力应对、生活态度与自杀行为、生命教育的重视程度等内容。

1.3 抽样调查员的挑选与培训 在小组成员中选择交际能力比较强的成员作为调查员,对调查员进行一些关于此次调查的重点内容等的培训,调查员现场发放问卷并回收,现场对问卷进行核查,剔除不合格问卷。

1.4 统计学处理方法 对问卷编码,采用excel表格进行数据录入,应用SPSS24.0软件进行统计分析。计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

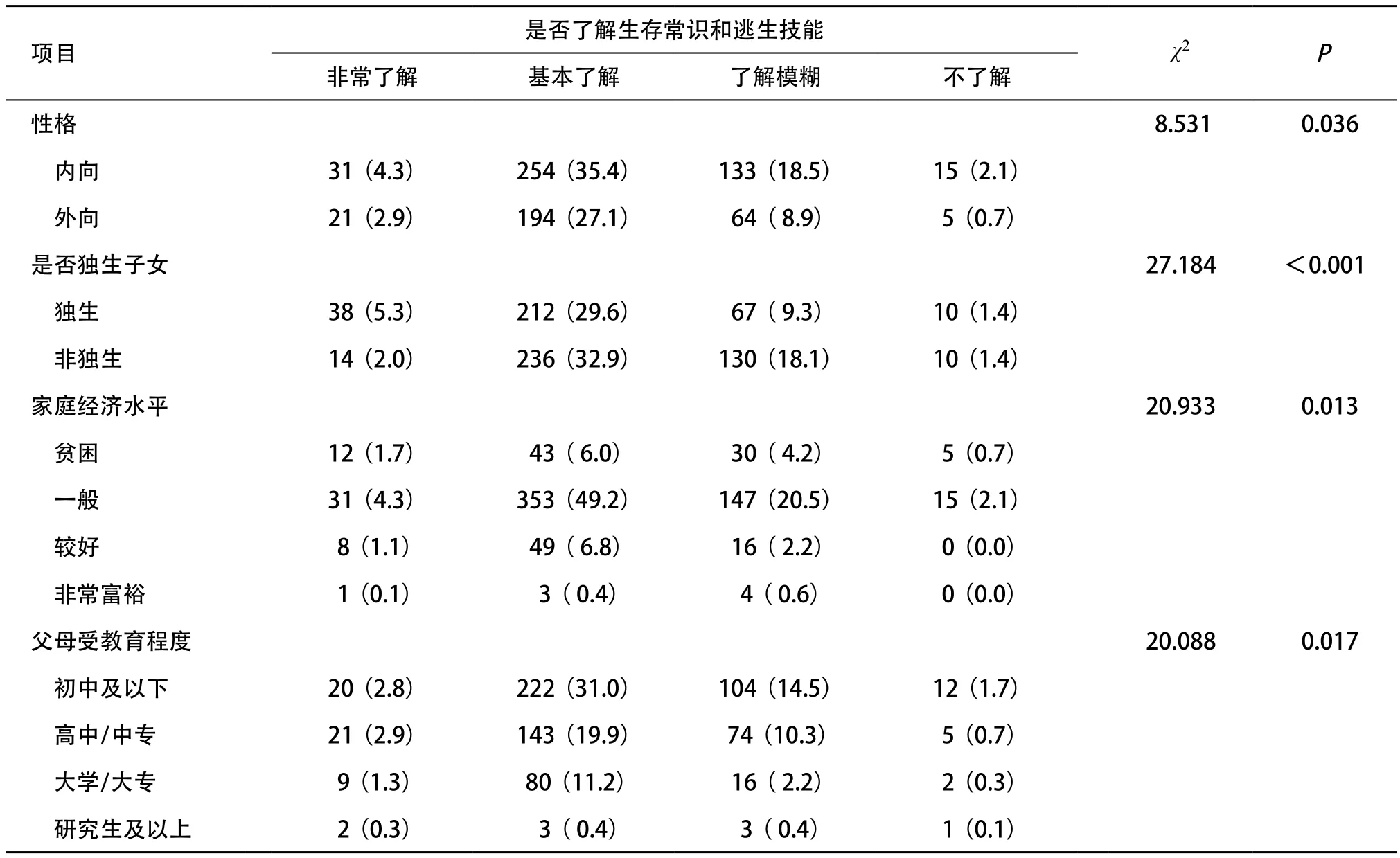

2.1 生命保护能力 掌握必要的生活常识、逃生技能对于生命的保护十分必要,本研究结果显示,多数医学生基本了解生存常识、逃生技能,可以自救,这与医学生专业性质相关,但仍有相当一部分医学生(占30.2%)对生存常识、逃生技能了解模糊,甚至不了解,当遇到紧急事件时不具有基本的保护生命的能力。数据显示,不同性别(χ2=7.016,P=0.071)、年级(χ2=12.339,P=0.419)、专业(χ2=21.243,P=0.444)、户籍所在地(χ2=6.774,P=0.079)的医学生对生活常识和逃生技能的了解程度的差异无统计学意义(P>0.05)。不同性格、是否独生子女、家庭经济水平、父母受教育程度的医学生对生存常识和逃生技能的了解程度的差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 医学生对生活常识和逃生技能的了解情况[ n=717,n(%)]

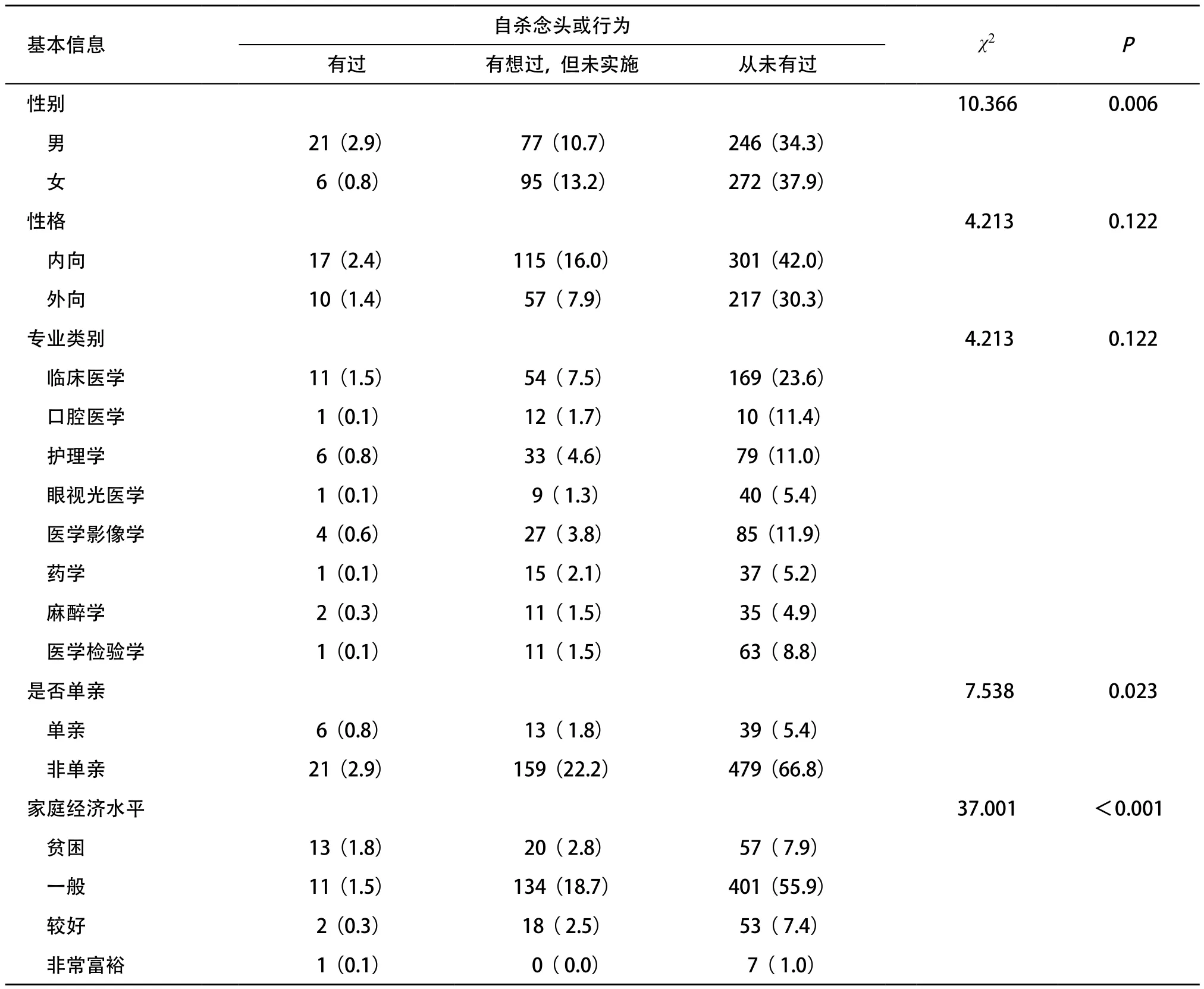

2.2 生命认知能力 医学生普遍都能认识到生命珍贵,并珍惜生命,但在现实生活中,仍存在部分医学生生命中出现困境无法独立解决,在极端情况下有自杀的念头或者行为,缺乏对自杀行为的清醒认知,对这部分医学生进行生命教育尤其重要。本研究显示,不同性别、家庭经济水平及是否单亲的医学生其自杀念头或行为的差异具有统计学意义(P<0.05)。而不同性格、专业的医学生其自杀念头或行为的差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

医学生缺乏死亡方面的知识,对伤害动植物的行为没有生命感觉,根据本次调查结果得出,不同性别医学生对伤害动植物行为的感受差异有统计学意义(χ2=16.783,P<0.001),不同生活态度的医学生对伤害动植物行为感受差异也有统计学意义(χ2=14.043,P=0.007)。医学生的生命责任意识淡漠,通过调查结果及个案访谈得出,医学生对自身死亡存在恐惧心理,对生命的消逝采取消极逃避的态度。其中,感情脆弱、心理承受能力差及学业压力是造成医学生漠视生命的主要原因。

2.3 压力的应对 应对挫折与压力的排解方式是影响大学生生命教育的一个重要因素,部分被调查者抗挫能力弱,在面对较大压力和挫折时,不能有效排解。81.5%的医学生认为自己受到学习压力的困扰,除此之外,医学生压力还来源于就业(占36.1%)、个人前途(占37.8%)、人际关系(占34.6%)、情感(占29.8%)及经济问题(占27.3%)等。面对压力,多数医学生(占89.4%)能选择倾诉、顺其自然、转移或发泄压力,但仍存在少部分医学生(占10.2%)会闷在心里,甚至有部分医学生(占0.4%)采取、吵架、打架、酗酒等极端方式。

2.4 生活态度与自杀 本调查发现,21.1%的医学生对生活现状满意度偏低,感受不到生活的乐趣,生命态度较为消极,66.1%的医学生认为目前生活状态还可以,只有12.8%的医学生对未来充满希望。生活态度消极的医学生,往往更容易产生自杀的念头或行为(χ2=51.139,P<0.001)。

2.5 生命教育的重视程度 学校缺乏系统的教育和引导,并没有成为医学生生命观培养的主阵地,虽然开设生命教育的公共选修课,但往往形式化严重,医学生学习压力大,重专业知识的学习和自身能力的培养,抗压抗挫能力差,本调查结果显示,医学生在学校获取生命教育的信息仅占38.4%;家庭教育重学业,忽视子女生命意识和未来医师社会责任感的培养,心理健康未得到应有重视,进一步统计分析显示,医学生从家庭获得生命教育信息占28.0%,女生从家庭中获得生命教育所占比例要高于男生(χ2=6.599,P=0.010)。广播电视、报刊杂志、网络等社会传媒成为大学生生命观认知的主要途径(占54%),家庭、学校教育及同学朋友宣传占46%。

表2 不同类型医学生与自杀念头或行为的关系[ n=717,n(%)]

对于当前医学生生命教育的需求,本调查结果显示,41.4%的医学生认为学校有必要开设专门的生命教育课程,51.2%的医学生持中立态度,7.4%的医学生认为学校没必要开设,通过访谈得知,部分医学生认为开设专门的课程往往形式化严重。部分医学生在实习时,某些临床指导教师缺乏对生命的人文关怀,对患者态度冷漠,缺乏耐心、同情心、责任心,在一定程度上影响实习医学生为人处世的态度与行为[3],从而影响到医学生的生命责任意识。

3 医学生生命教育的思考与建议

本调查结果表明,多数医学生珍惜生命,但仍存在部分医学生生命意识薄弱,生命责任意识淡漠,极端情况下有自杀的念头或行为。通过对自杀念头或行为的访谈结果进一步验证了这一结论。由于我国正处于全面深化改革和社会转型时期,大学生自我意识强烈,存在功利化倾向和行为,个体精神世界空虚,加之医学生学业压力大,抗压能力弱;当代教育价值取向存在偏差,家庭教育重学习,轻身心健康的误区,家庭环境不和谐以及家长言传身教、过度溺爱,学校生命教育不普遍,被淡化,相关生命教育课程零散,教育教学效果不明显。

医学生毕业后从事的工作将直接面临生与死,对医学生的生命教育显得尤为重要和紧迫,正确的积极的生命意识的教育,有利于医学生生命责任意识的培育和引导、医德医风的树立、对患者人文关怀的培养[4]。通过建立“感知-引导-实践-反馈”的“四段式”生命教育的培育路径,构建以生命教育为主导的医学高等院校思想政治教育新模式。

3.1 感知:生命观的宣传教育日常生活化 加强医学生生命观的认知是生命教育的基石。在课堂教学中和课外实践中,帮助医学生了解生命的自然属性,认识生命的珍贵性、不可再生性,从科学的角度来认识生命的规律[5],对医学生进行感恩教育,有助于个体健康人格的发展,学会尊重他人、关爱他人、欣赏他人。同时,生命教育要联系医学生的日常生活来进行[6],贴近他们的生活,变被动为主动,切实把珍惜生命、关爱生命、尊重生命融入到医学生的成长中,实现生命价值和责任,利用微信、微博等网络平台,用医学生喜闻乐见的表达方式,让生命教育变得更易于被接受、理解和内化。

3.2 引导:家庭、社会、高校形成生命教育的三元合力 社会竞争的加剧,学习、就业的压力,学校、家庭及社会更加偏重对受教育者知识的传授,而忽视了生命教育,家庭、社会、高校作为大学生成长的外部环境,其对大学生生命观的形成影响深远[7],因此,家庭、社会、高校应形成三元合力,密切配合,加强对医学生生命教育的引导,打造成三位一体整体教育的理想格局[8]。高校生命教育应引导医学生发现生命意义[9],对医学生进行生活挫折教育及生存能力教育,特别关注具有自杀危险因素的个体,避免或减少自杀或他杀等事件的发生;家庭生命教育应加强对孩子自护意识的教育,教会孩子必要的生活技能和防护知识,关注孩子的心理疏导,培养孩子的健康心理,帮助孩子理解生命[10];借助社区、网络等平台,利用社会力量引导医学生体验生命、感悟生命、珍惜生命、善待生命,加强生命责任意识,促进医学进步与医学本质的回归。

3.3 实践:依托有形载体深入渗透 学校应将生命教育融入到医学生成长中,结合医学生的实际情况和医学专业的特点,面向医学生开展以生命教育为主题的实践活动[11],使医学生在丰富多彩、健康向上的校园文化和临床见习、医护劳动、暑期社会实践、素质拓展等校外实践中潜移默化的接受教育[12],对医学生的生命认知、生命价值进行引导,强化医学生的生命情感,提高生命教育的实效性。

3.4 反馈:建立生命教育评价机制 建立生命教育评价机制,完善医学生生命教育的评估体系[13],评价与导向相结合,包括学生自评、教师评价、家长评价,作为生命教育实施效果的一种重要检测方法,进行生命观教育的监督、反馈与激励,关注医学生生命教育是否达到了预期目标,是否让医学生、家长、教师、社会满意,提升医学生生命教育效果,进一步发掘和实现医学生生命教育价值,从而保障医学生生命教育不断改进和完善。

医学生的成长是一个漫长又艰苦的过程,意大利教育家蒙台梭利说:“教育的目的在于帮助生命力的正常发展,教育就是助长生命力发展的一切作为。”只有加强医学生生命教育,才能为今后良好的医疗环境打下坚实的基础。

参考文献:

[1] 姚月红. 当代大学生生命意识缺失现象的思考[J]. 浙江工商大学学报, 2008, 91(4): 87-92.

[2] 朱萌. 大学生生命价值观教育的研究现状、问题与对策[J]. 思想政治教育研究, 2012, 28(1): 96-99.

[3] 王立榕. 加强医学生“敬畏生命”的医学伦理教育探析[J]. 济宁医学院学报, 2011, 34(3): 216-218.

[4] 彭恩胜, 文林. 文化自觉视阈下医学生医德医风教育探析[J]. 中国医药科学, 2015, 5(7): 56-60.

[5] 郭长伟. 从生命意义视角看当代大学生的生命教育——基于徐州地区大学生生命认知的调查分析[J]. 徐州工程学院学报(社会科学版), 2010, 25(3): 84-87.

[6] 郑梓南. 大学生生命教育现状和保障机制研究[D]. 重庆:重庆医科大学, 2011.

[7] 李芳, 刘彤, 胡正娟, 等. 大学生生死观调查研究及生命教育的思考[J]. 中国青年研究, 2012(11): 93-96.

[8] 叶华松. 生命哲学视野下的大学生生命教育研究[J]. 中国高教研究, 2011(5): 71-73.

[9] 王井云. 从生命意义的视角看当代大学生的心理问题[J].教育学术月刊, 2012(7): 22-23.

[10] 黎城荣. 学校、家庭、社会合作开展学生生命教育的研究与实践[EB/OL]. (2011-11-23)[2017-9-10]. http://www.zgsmjy.com/List.asp?C-3-4.html.

[11] 梁杰芳. 医学生人文素质培养的生命教育机制[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(10): 1568-1570.

[12] 刘宪亮, 尚进. 论医学生职业人格培养的内容及途径—医疗职业人格研究之二[J]. 中国医学伦理学, 2005(2): 10-13.

[13] 江伟. 大学生生命教育评价体系构建[J]. 广东石油化工学院学报, 2012, 22(5): 27-30.