清初云南铜矿业的兴起

温春来, 李贝贝

从17世纪80年代到18世纪70年代,中国矿业的增长率大大超过了前此的两千年,其中铜矿业的快速崛起尤为突出,并且影响深远:它扩大了币材供给来源,从而满足了国家的货币需求;改善了军队的装备,推动了清朝的武功极一时之盛;提供了大量就业机会,使养活更多人口成为可能;并且矿产地区的人口构成、社会结构、礼仪风俗以及与国家的关系等方面都发生了深刻的变化。我们今天在这些地区见到的许多“传统”与现象,均可以在这场宏大的矿业开发中得到理解。

清代铜主要产于云南,所出最旺时占全国铜总产量的80%左右。学界普遍认为,清代云南铜矿业的大规模开采,始于三藩之乱平定后的康熙二十一年(1682)。当时云贵总督蔡毓荣提出了《筹滇十疏》,以解决云南面临的经费困难等社会与经济问题。其中第四疏专论理财,提出了四条办法:广铸钱、开矿硐、庄田变价、垦荒地。第一、二条与鼓励矿业开发紧密相关,这与当时全国普遍实行的矿业限制形成鲜明对比,带来了云南铜矿业的发展。康熙四十四年(1705),云贵州总督贝和诺继蔡毓荣之后再次在云南进行矿政革,其最根本的办法是对铜矿实行特殊政策,改变了官府收课外不干涉的措施,而是官方预借部分工本,除按二八抽课外,余下的铜斤全部由官府按官方定价收买,并将所借工本从中扣除。这一政策的后果,学界的评价截然相反,在许多学者看来,贝和诺的官方低价掠夺严重阻碍了云南矿业的发展,但自1960年代起,海内外就有不少学者认为,官方预借工本,使得铜矿业有了良好的组织以及较充足的资本保障并降低了风险,促进了云南铜矿业的进一步兴盛。这一观点迄今已成为主流认识。

并非以上所有的研究结论都有充分的史料支持,其中最大的漏洞是,因为资料的稀缺,蔡毓荣筹滇之后到贝和诺提出放本收铜之前的二十余年间,云南铜矿业的情形几乎不被研究者所知,这使得我们无法确认下面两个重要问题:1.蔡毓荣的新政对云南矿业是否真有很大影响?目前关于蔡毓荣新政促进矿业发展的结论基本上都是建立在一种逻辑推论上,新政之后到康熙四十四年(1705)云贵总督贝和诺奏再次变更矿业政策之前二十余年间云南矿业的情形不被关注,用之后矿厂的兴旺来论证蔡毓荣政策的成功显然是缺乏说服力的。不过,要直接考察蔡毓荣政策的效果非常困难,其难点已有学者注意到。2.尽管大家都认可“放本收铜”对云南矿业的重大影响,但放本收铜措施为何在此时提出?这一并未引起学界关注的重要问题,需要回到在此之前云南矿业的状况来理解。

本文拟从一些蛛丝马迹的材料中,揭示出蔡毓荣筹滇理财(1682)之后至贝后诺实施本收铜(1705)之前云南矿业的一些面相,以期对上述两个问题做出回答,并试图从纵向横向两个方面入手评估蔡毓荣矿业政策的意义,同时对雍正四年(1726)之后滇省铜矿业飞速发展的过程予以分析揭示。

一、蔡毓荣矿业政策的再评估

(一)平定三藩之前云南的矿业

首先要明确,不能过于轻视蔡毓荣筹滇之前该省的矿业开发。当云南还控制在南明手中时,孙可望就曾在1650年大力铸钱,禁止云南用贝币,使云南使用贝币的传统趋于消亡。孙可望的成功必须建立在铜、铅开采的基础上。清军克云南后,为了筹措军饷,户部尚书王宏祚于顺治十八年(1661)提出了招商开采滇铜并设炉铸钱的措施,这与吴三桂的设想是完全一致的。因为三桂据滇黔之后,必须四处筹措经费,方能够割据西南一隅,进而为问鼎中原打下基础。顺治十六年清军下云南,三桂即在此开藩设府,时时注意扩展势力,在云南“拥兵加赋”,例如康熙元年他兼辖贵州后不久,就诬陷贵州最大的水西土司反叛而平定之,以控制水西土地,掠夺水西财富,丰富的矿藏同样也为他注意到,在他入滇的第二年,就开设了云南省钱局,同时“占据冶场”,将所得铜材“拨民夫运送楚粤行销”。吴三桂在滇并未实行当时通行全国的矿禁措施,但他的开矿与铸钱,许多是在朝廷控制之外,朝廷甚至完全不清楚,也不会被记载。例如他在疏请云南开铸局时,说明是在省城昆明与大理府之下关设炉,但事实上他又在蒙自设钱局,与越南进行银、钱交换,大发其财,三藩之乱平定后,蔡毓荣立即禁止这种钱流通,斥其为伪钱。从蔡毓荣列举的应予以勘查的矿硐名单,也可推测这方面的事实,他称:

今除全书开载蒙自、楚雄、南安、新平之银、锡等厂,易门之三家老铜厂,定远之苴茏铁厂仍应照额征课,无庸置议外,查呈贡之黄土坡,昆阳之子母营,罗次之花箐,寻甸之迤曲里,建水之鲁苴冲、老鹤塘,石屏之飞角甸,路南之泰来,广通之火把箐,定远之大福山,和曲之白露,顺宁之老阴坡,俱有铜厂;易门之新旧县,马龙之红路口,寻甸之白土坡,石屏之龙朋里,路南之小水井,陆凉山之三山,大挑之小东界,武定之只苴、马鹿塘,蒙化之西窟,俱有铁厂;罗平之块泽河,建水之清水沟、姚安之三尖山,俱有铅厂;寻甸之歪冲,建水之黄毛岭、判山,广通之广运,南安之戈孟、石羊,赵州之观音山,云南之梁王山,鹤庆之玉丝,顺宁之遮赖,俱有银厂;鹤庆之南北衙、金沙江,则有金银厂。或封闭有年,或逆占,既开,寻复荒废。

所谓“逆占”,当指吴三桂势力开采而又未上报纳课,这一类矿厂的数量,远超赋役全书的记载。总之,我们可以将三藩之乱之前的云南贵州大致上视为并未执行矿业限制之地,只是不但没有相关记载,而且战乱频仍,矿业无法得到较大发展,“寻复荒废”就是其表现。与吴三桂时代相比,蔡毓荣提出的矿业政策并不见得更开明,不同的是现在的和平为矿业发展创造了前提。

(二)云南与全国的比较

清初围绕是否驰禁矿山的主题,各级官员的争论长达半个世纪之久。虽然因为财政、军饷的困扰,朝廷常有寻矿、开矿的举动,但时禁时开,皇帝、官员们对地方社会秩序稳定的担忧之情常常见诸各种公文与著述中,也引起了当代学者的关注。

关于康熙前期的矿业政策,学界已有不少论述,但存在着两个问题:首先,许多研究弄错了清廷出台开矿政策的时间,或认为出台于康熙二十一年蔡毓荣的筹滇疏,或认为出台于康熙十八年,两个时间均有错误。其次,在论述康熙十八年出台的矿业政策时,主要利用实录,但关于这一政策,实录的记载没有《清朝文献通考》详细,而《清朝文献通考》又没有《江南通志》等方志所载全面。

笔者尚未看到顺治初年朝廷制定有矿业政策,当然这不意味着这一时期没有矿山开采,顺治八年,江南总督马鸣珮曾提到,“江南鼓铸所需铜料,原出于川广云贵等处”,这些地区可能已有铜铅矿厂。顺治九年,矿禁措施出台。较早的允许开矿政策出台于康熙十四年,而且是专门针对铸钱的材料铜与铅的。《清朝文献通考》记载:

康熙十四年,定开采铜、铅之例,户部议准,凡各省产铜及白黑铅处所,有民具呈愿采,该督抚即委官监管采取。

较之《清朝文献通考》,《江南通志》所载康熙十四年的政策多了一条:“若地方官不准,愿采之民赴部控告,查果采得铅铜者,将不准采铜之官革职。”这对铜铅开采的鼓励显然更为有力。值得注意的是,专门为铜铅开采制定政策,显然是与货币材料需求相关的。但当时制钱是铜七(白)铅三配铸,专门说明开采黑铅,显然是为了武器装备的需要。

鼓励开采的同时,清政府显然也担心开矿会导致地方社会失序,因此在四年之后,加上了若干限定。

康熙十八年,定各省采铜铅处,令道员总理,府佐分管,州县官专司,采得铜铅以十分内二分纳官,八分听民发卖。有不便采取之处,督抚题明停止,监管官所得税铜铅准按斤数议叙,上官诸求逼勒者从重议处。其采取铜铅,先听地主报名,如地主无力,听本州县人报采,许雇邻近州县匠役,如有越境采取及衙役扰民,俱治其罪。

最主要的限定是地域,即本州县之人开采本州县之矿(这显然是出于开矿可能会导致流民聚集影响社会秩序的顾虑),此外还有地主优先、不便处停止开采的原则,同时还规定了税率,即“二分纳官”。《江南通志》所载康熙十八年的规定更为清楚,多了三个内容:第一,禁止条款中有“近坟墓处不许采取”之条;第二,官员的奖励措施有具体内容,“道厅官如得税铜铅,每十万斤纪录一次,四十万斤加一级,州县官得税每五万斤纪录一次,二十万斤加一级,所得多者照数议叙”;第三,对越境开采及衙役扰民,则明确说明系“照光棍例治罪”。联系到这一年“制钱日少,价值腾贵”、“部院衙门各处所有废铜器皿、毁坏铜钟及废红衣大小铜炮并直隶各省所存废红衣大小铜炮着尽行确察解部鼓铸”,以及“禁止铸造铜器”等记录,可以想象,重申鼓励开采铜铅的政策是有相当深意的。这一时期朝廷正面临着铜的短缺,当时提出的最重要的两个应对措施就是开采矿山、禁民间用铜。

这一年除了重申有限制地听民开采之外,皇帝还密令官员在东北积极寻找金、银、铜、铅等矿源。这说明皇帝骨子里是想寻求矿利,但又难以摆脱关于矿业危害的种种说教的束缚而不能公开宣扬。第二年,户部拒绝监察御史开采四川中江铜山铜矿的请求,皇帝予以了驳斥:“蜀省乃产铜之处,该部不加详查,遽称无庸议,不合。着再具奏。”但对那些朝廷难以有效控制的地区,康熙则严厉封禁,例如康熙二十一年湖广容美土司田舜年请开矿采铜,即因“恐该管地方官员借此苦累土司,扰害百姓”而被拒绝。

综上可知,当时全国并未实行严厉的矿禁,特别是对铜铅网开一面。清政府重启矿禁,要到康熙四十三年之后。不过,较之当时全国通行的政策,蔡毓荣的突破性是显而易见的,为了对此有较明确的认识,我们先来看他的建议:

宜请专责临元、洱海、永昌三道各按所属亲行察验,分别某厂可开,某处厂不可开,报部存案,一面广示招徕,或本地殷实有力之家,或富商大贾悉听自行开采,每十分抽税二分,仍委廉干官监收,务绝额外诸求、额内侵隐之弊,凡有司招商开矿,得税一万两者准其优升,开矿商民上税三千至五千两者酌量给与顶戴,使知鼓励,又严禁别开官硐,严禁势豪霸夺民硐,斯商民乐于趋事而成效速矣!

对比康熙十四、十八年的矿业政策,可以发现,蔡毓荣建议的是全面开矿,而不只是针对铜、铅,更为重要的是,他的建议中没有不允许外州县人开矿的禁令,不管是本地的殷实人家还是外地的富商大贾都在官方的招徕之列,考虑到当时云南“无素封之家”的情况,引入外地资本来大力发展云南矿业应是蔡毓荣的主要目的。至于他所提出的受到现代许多学者所称赞的利用民力开采,官方收税外不介入的办法,只是当时全国通行的办法,并无新意。

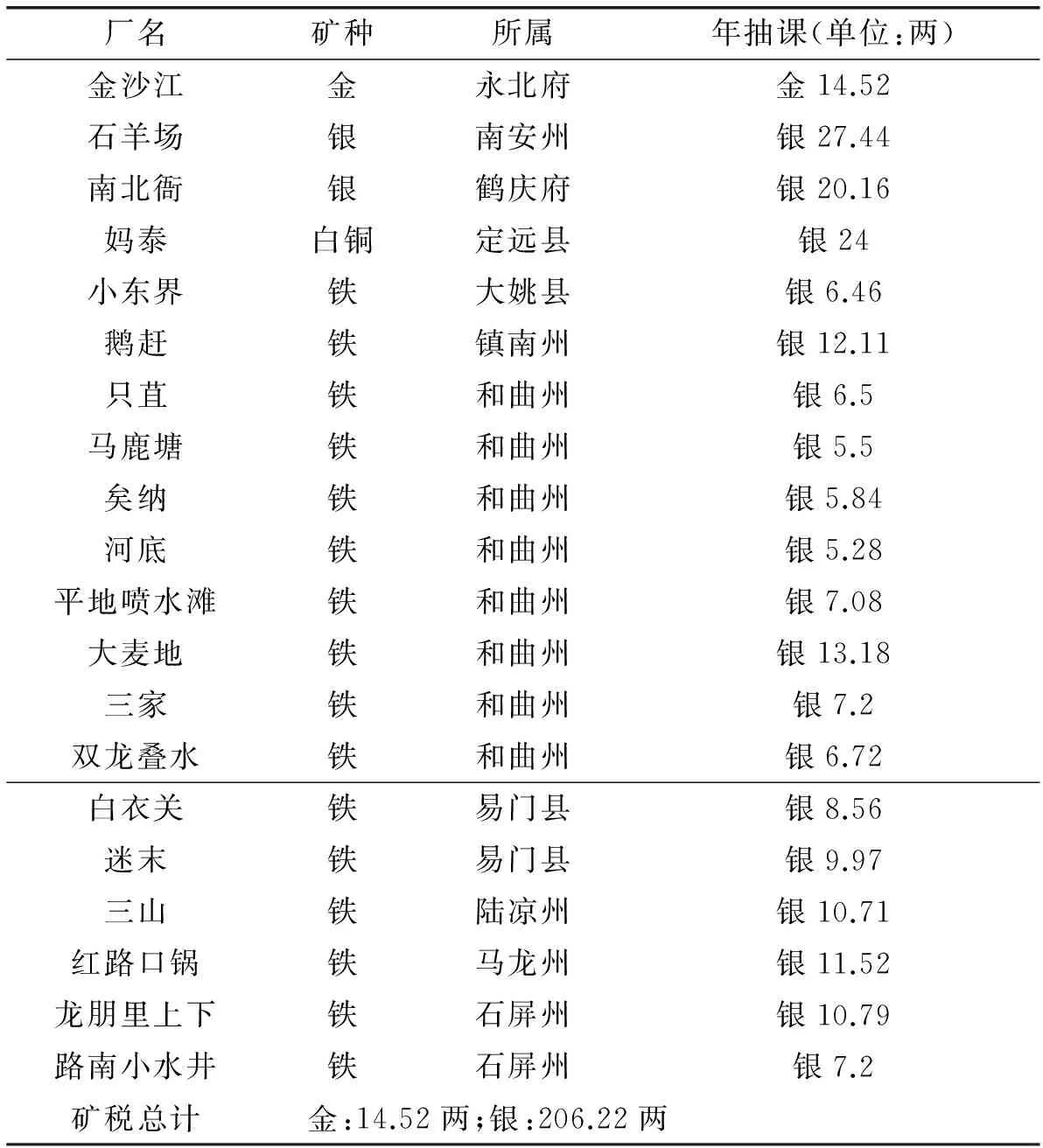

二、材料所见蔡毓荣筹滇之后二十年间云南的矿业

因为云南的经费极其困难,蔡毓荣要在云南实行更积极的矿业政策,得到了朝廷的批准。那么,鼓励开矿政策是否像学者们通常所认为的那样,带来了云南矿业的大发展呢?如果据现有材料考察之后二十年间云南的矿业情形,答案似乎是否定的。这个方面我们能利用的最重要资料是地方大员向朝廷题报的矿课数。通常,矿厂刚开时,属于“试采”阶段,产量不确定,甚至是否有收获都不可知,税收无法定额,大致稳定后,督抚等官员就要向朝廷题明该厂的税额,通常是按20%左右的税率征收矿产品或折成相应的银两征收。我们先来看蔡毓荣上筹滇疏三年后的康熙二十四年(1685),他向朝廷题报的云南各厂税额如表1所示:

表1 蔡毓荣题明滇省矿课数

资料来源:乾隆《云南通志》卷11,《课程·厂课》。 说明:表中的年抽课额系指正常年份的情况,如遇闰年,矿厂要相应增加一月的税额。

根据这些零零星星的小额矿课数,按20%的税率,可以推知当时矿厂的规模都非常小,主要是铁厂,铜矿只有妈泰一厂,而且是通常不用来铸钱的白铜。云南矿业之萧条,显而易见。

就在蔡毓荣题报矿税的同一年,滇抚王继文以钱价太贱,要求“减云南铸钱铜斤”,结果遭到户部拒绝,康熙皇帝提出:

滇省产铜甚多,所铸之钱其值甚贱,故以减铸为请。京城需铜最为紧要,前曾将滇省铜炮解京,未见艰苦。今彼处铜斤可径交驿递,勿烦民力,从容运解,递至沅州,载于船内起运来京,殊有裨益,亦不致累民。

但皇帝认为滇省产铜过多以致钱贱的推理并不被滇省官员认可,次年,王继文向皇帝解释称:

滇省皆系山岭险阻,故制钱壅滞,价值甚贱。再铜矿自用兵以来,采取甚少。止买民间旧铜鼓铸,钱法不行,并非铜多之故。

按王继文的描述,滇省铜矿是没有什么发展的,币材的来源靠的是“民间旧铜”,这与上表中没有一所可提供铸钱材料的铜厂的情况是相符的。

蔡毓荣为官云南的时间只有三年多,是否在他之后滇省的矿业得到较大开发呢?康熙二十八年,滇抚石琳修订了云南的赋役全书,矿税不但没有增加分文,反而以“开采年久、矿苗断绝”为由,要求从全书中删除明直银厂、易门铜厂等处矿税,矿产不旺之情形由此可见。康熙三十年《云南通志》编成,该志并未安排专章来叙述矿业(盐法用了专门一卷来叙述),只在物产的“食货”中简单列举了金、银、铜、铁、锡、铅几种矿产,并用了一小段文字来说明:

滇产五金,其来旧矣,但时出时竭,所获甚艰,既无定在,似难专指,兹附于食货之后。

各种史料所描述的滇省矿业萧条的境况,说明了蔡毓荣的矿政的效果不尽如人意,云南矿业的发展,似乎要到康熙四十四年贝和诺出任云贵总督之后。

三、掌握在地方大员手中的矿厂

当王继文向朝廷说明滇省铜矿“采取甚少”的状况时,皇帝半信半疑:“云南离京甚远,每观所奏之事不实者颇多。此事着九卿议奏”,而户部则要求云南将所得铜斤陆续上报。但之后的材料中,并未看到王继文因撒谎而遭斥责,云南亦未解铜进京,可见康熙的疑心仅停留在纸面上,并未掌握真凭实据。

不过,康熙的怀疑并非空穴来风。在各种因素的影响下,地方官员缺乏向朝廷及时、如实题明矿税的热情。首先,矿藏的多少难以逆料,且开采时间越长成本越高,而税额一旦确定,就要长期维持,除了增加额度,其他变更都很难得到朝廷的批准,有的矿厂已经矿脉断绝,但仍然得承担既定的矿税,给相关官员造成很大的负担。僵化制度无法因应矿厂的实际情况变化,官员们有所保留是对自己政绩和仕途的一种保护。其次,也是更为重要的,如果向朝廷隐瞒,地方官员就可以将本来应归公的矿厂收益归为己有。

若干年之后,步军统领托和齐的一份密奏终于揭开了滇省官员的秘密,使得康熙皇帝的怀疑变成了事实:

窃云南金、银、铜矿,获利甚巨,于总督、巡抚、司、道官员、提督均有分确实。云南巡抚佟毓秀,乃我王下家奴,原安庆巡抚佟国佐之子。佟毓秀颇有本领,自为云南巡抚以来甚富。奴才引金、银、铜矿事,问为其下要人送礼物之来人,但真实详情概不陈说,仅语之大概:云南总督、巡抚、文武各员皆赖此利为生,而不告诉总督、巡抚年取几何。我言:尔主子佟毓秀何等之人,凭何德才而为巡抚,不陈自得巨利以报圣主洪恩,俟皇上查出时,尔主子尚可望居官乎?以此观之,有金银矿之事切实,毫无疑义。

从“以此观之,有金银矿之事切实,毫无疑义”一句看,似乎是康熙皇帝秘密安排的调查以确认自己的怀疑是否确实,而托和齐做出了回应。但此奏并未注明年月,为便于分析,兹将上奏时间考据如下:此折应上于佟毓秀上任滇抚之后,考康熙四十三年(1704)三月时任广东布政使的佟毓秀被任命为云南巡抚,但这是任命而非到任的时间。康熙四十四年五月从云贵总督任上受命迁户部右侍郎的巴锡称与佟毓秀共事7个月,据此可知,佟毓秀到昆明任上的时间大致应为康熙四十三年冬季。托和齐上密奏的时间应在此之后,约莫就在四十四年间。到次年三月,康熙皇帝已决定处置佟毓秀,以“居官不善”为由将其罢职解京。

正如托和齐所言,隐瞒矿厂获利是云南官场的常态,与佟毓秀共事七月的总督巴锡显然也有嫌疑,他从云南初回北京时,曾在皇帝及诸大臣之前称赞“佟毓秀之贤”,以至于皇帝以从矿厂获取私利原因处置佟毓秀时,责问巴锡:“尔向不尝荐佟毓秀为贤耶!?”康熙四十五年(1706)四月,新任云南巡抚郭瑮在京陛辞,皇帝又谆谆告诫他说:“既为督抚,必不至衣食缺乏。前任督抚,一味欺蔽。尔当以此为戒。”

云南地方大员隐瞒矿厂的弊病并非始于康熙四十年代,蔡毓荣可能就是始作俑者,他题报的矿税总额不但微不足道,而且并未包括云南所有的矿厂,如果说蒙自、楚雄、南安、新平之银、锡等厂,易门之三家老铜厂,定远之苴茏铁厂等明代已经开采且载于赋役全书的矿厂,如果矿税无变化可以不在题报之列的话,康熙二十三年就已正式开采的丽江府北地坪铅厂无论如何是不该遗漏的。事实上,蔡毓荣也并非清正廉洁之官员,他被皇帝称为“巨富之人”,康熙二十六年(1687),以“隐藏逆女”、“贪取逆财”、纵使其子蔡琳行贿等事被揭发治罪,流放黑龙江。

王继文康熙二十年即任云南巡抚,康熙二十八年再任滇抚,同时以“总裁”身份参与《云南通志》的编撰,并捐资以助修志经费,联系到他向朝廷描述的滇省矿业不兴的情形,《云南通志》中对矿产的轻描淡写就别有深意了。

还应看到,云南铸钱的失败为隐瞒铜矿厂创造了条件。在主张开矿的同时,蔡毓荣还建议滇省广设铸局,使全省炉座增至四十八座之多。但本省钱的需求有限,许多非汉人群根本不接受,而交通险阻又使得外运铜钱颇为不易,这样很快就导致制钱积压,供大于求,迅速贬值,市场上1千文钱只能兑换银三、四钱乃至二钱四、五分,而士兵的薪水支付是按银七钱三(计算这个比例时是依钱1 000文=银1两的法定标准)的比例执行,合省营伍难以承受,康熙二十五年(1686)上任的总督范承勋要求全数发银,并停止铸钱,结果将全省铸钱炉座减半,到康熙二十八年,全部停止,直到雍正元年(1723),才重新恢复鼓铸。从这个角度上看,蔡毓荣企图通过设铸局来解决经费困难的措施是失败的,但这却消除了云南官方对铜的需求,使官员可以肆无忌惮地将矿利据为己有而不必担心完不成供应钱局铜斤的任务。

既然不用来铸钱,官员们手中的铜材如何获利呢?首先,本地民间有铸铜器的需求;其次,可以售给外地商贩,这部分铜材一方面可能辗转成为京局或各省局币材,一方面供外省民间之用。这些需求是不可小视的,三藩之乱平定后的首任贵州巡抚杨雍建就提到,清军恢复贵州不久,本地的废铜、贼钱就被远方商贩陆续赴黔,“收买已尽”。

其实,不只是矿,云南另外一种重要的财源——盐井同样为官员隐匿,如康熙五十四年任滇抚的甘国璧隐匿私井并白井沙卤两处,其他官员同样“在井加煎”、“在店加销”,致使私盐多于官盐。而云南布政使张霖,更公然假称奉有圣旨,贩卖私盐,获得赃银160多万两,于康熙四十四年被判秋后处决。

四、贝和诺公开矿厂

正是在托和齐揭开云南矿业秘密的背景中,康熙四十四年五月,贝和诺继巴锡担任云贵总督。在滇省官员私自控制了大量矿厂已真相大白的前提下,贝和诺必须有所作为,将这些矿厂的实际情况公开。他甫上任就题报了18家铜厂(见表2)。

表2中,银厂税额大为增加,如石羊场银矿,在蔡毓荣的题报中,税额只有27两多,但到康熙四十六年已达22 000多两。之前完全没有的铜厂,现在则出现了18家之多,课息银在五年后逐步递增到9 625两多。贝和诺题报的矿厂情形与前述《云南通志》以及滇抚王继文的描述相距甚远,但这并不能让康熙皇帝满意,四十五年三月,在与大学士及户部诸臣讨论云南矿务时,他明白指出:

据该督、抚所奏,开得金银铜锡抽分既少,而矿厂数目又不相符,应行文该督、抚,委贤能司道官亲至各矿厂,严察有无隐瞒,矿厂一年实得银数几何,明白具奏,开擢呈览。

表2 贝和诺第一次题明的矿课数

资料来源:乾隆《云南通志》卷11,《课程·厂课》。

说明:1.表中的年抽课额系指正常年份的情况,如遇闰年,矿厂要相应增加一月的税额;2.抽课数字前注明“金”者,系指以金纳税,未注明者系以银纳税。

这一指示显然对贝和诺造成了压力,康熙四十六年,他又题明了十多家金银厂的税额(见表3)。

表3 贝和诺第二次题明的矿课数

资料来源:乾隆《云南通志》卷11,《课程·厂课》。

说明:1.表中的年抽课额系指正常年份的情况,如遇闰年,矿厂要相应增加一月的税额;2.抽课数字前注明“金”者,系指以金纳税,未注明者系以银纳税。

贝和诺此次题报了许多银厂,其中蒲草塘厂即蔡毓荣题报的南北衙厂,当时税额只有20两多,现在增加到了420多两。经过贝和诺的两次题报,云南矿税达到八万两零,为康熙二十四年蔡毓荣题定税额的20多倍。户部认为尚有隐漏,要求贝和诺“据实查核加增”,康熙皇帝认为八万两之数用作兵饷,“数亦不少”,以“累民”为由拒绝了户部的提议,皇帝的这一决定,意味着滇省矿厂的公开,与朝廷解决云南军费的压力不无关系。云南矿税就此大致固定。当初蔡毓荣所建议的鼓励开矿增加滇省经费的办法,至此终于得到了真正的落实。雍正元年(1723),云贵总督高其倬追述了云南矿厂公开的情形:

云南铜斤一案,自康熙四十四年以前,通省银铜各厂,俱系督抚各官私开,原未奏报,亦无抽收款项、案册可稽。因事久显露,经前督臣贝和诺折奏,始委员分管,交广西、元江、曲靖、永北四府抽课充饷。

五、铜矿业发展的契机

贝和诺的题报公开,极大改变了时人以及后人对云南矿业的认知。面对康熙四十五年陡增的矿税,《清朝文献通考》认为“本朝于是年(即康熙四十四年)始盛开矿产”。严中平则认为,八万多两矿税,较康熙二十四年增加20多倍,因为税率均保持20%,这意味着矿产量也增加了20多倍,其中增加最快的,“必是铜产无疑”。上文的的分析表明,《清朝文献通考》的观点并不正确,与其认为康熙四十四年是清代矿业兴盛的起点,不如说这是云南矿厂从隐蔽走向公开的转折点,自此之后,官员们隐瞒矿厂的空间与可能性受到了很大限制。同样,严氏的结论亦值得推敲,因为康熙二十四年的矿税数据,被地方官员隐瞒矿产的行为扭曲降低了。八万两的矿税数据,既是云南矿业发展的结果,但更主要是贝和诺整顿的结果。

严氏还认为铜产增加最快,这是从逻辑上夸大了蔡毓荣政策促进铜矿业发展的成效,与事实并不相符。从表2、3可看出,矿税主要来自银矿,铜矿是“按厂抽课,递年加增,尚无定额”,说明生产尚不稳定,递年加增5年后的康熙四十九年,来自铜矿的税收也只达到9 620余两,相对于8万多两的矿税总额,其地位并不突出。

总之,揭开官员们隐瞒矿厂的真相之后,我们可以肯定蔡毓荣总督滇黔之后云南矿业已有较大发展,但相对而言,铜矿生产并不很可观。这可能主要缘于两点,首先,铜矿回报率低,对民间资本缺乏足够的吸引力,以熟悉云南厂务著称的清代官员吴其浚称:

滇民皆窳,不商不贾,章贡挟重资者皆走慝徼外,奇珍则翡翠、宝石,民用则木棉、药物,利倍而易售。矿厂惟产银者或千金一掷如博枭,而铜矿率无籍游民奔走博果腹耳!官畀以资而议其力,有获则以价买之。

可见,在云南,外省大商人均前往从事回报率高的翡翠、药物、银矿等,无力进入上述行业者,才会考虑前来投资铜矿。这就造成铜矿业资本匮乏的局面,早在雍正二年,云贵总督高其倬就指出:“开硔硐民多系五方杂处,往往领(官方所贷)银到手,无力开采。”乾隆二十二年,云贵总督恒文与滇抚郭一裕亦称“厂民本非充裕”,乾隆三十二年滇抚汤聘则称:“赴(铜)厂商民率不能自备工本”。

其次,云南最优质的铜矿集中在东川府,清前期这里是云南乃至全国最核心最重要的铜产地。然而,康熙年间东川尚属四川,而且这是彝族土官长期统治之地,康熙三十八年(1699)禄氏主动献土改土归流之后,地方营长、伙目仍然拥有强大力量,东川地方文武官员不敢也不愿赴任,长期待在两千里外的省城成都,只是每到年终时,文官武官员才前来收租、发饷。因此,尽管当时铜矿业已有相当发展,但官方并无确切登记并征税,矿业发展无法在相关文献与官方收益上体现出来。例如,清代最东川乃至全国最重要的铜厂汤丹厂,禄氏献土改流后“听民纳课开采”,但实际上却是“如何管理抽课,文卷无考”。

清代云南铜矿业,正是在解决上述两个问题之后才真正兴起的,具体可分为三个阶段。第一个阶段始于康熙四十四年,贝和诺推行放本收铜政策,缓解了铜矿业中资金匮乏的状况,刺激了铜的生产,康熙四十九年铜矿税能达到九千多两是其明证。尽管存在官方压榨过多影响铜矿业发展的情况,但官方资本的推动作用,不断在历史文献与当代学者的研究中得到确认。雍正元年,云贵总督高其倬专门解释了为何铜厂需要官方借贷而银厂则系厂民自备工本:首先,燃料消耗铜厂比较高;其次,因为白银本身就是货币,煎出之后即有购买力,而铜必须变现之后才能购买再生产的资料与日用品,而铜厂皆在深山之中,商旅不前,产品必须运至城市及交通便利处方可销售,“若遇铜缺之时,半年一载即可卖出,若至铜滞难销,堆积在店,迟至二三年不等”,厂民资金难以及时回笼,生产生活均难以为继,“此官发工本召募人夫开采之所由来也”。铜矿业最兴旺的乾隆中期,署云贵总督彰宝仍然强调官方借贷的重要作用:“(铜厂厂民)自携资本者甚少,必须预借官银,方能集力采办。”需要指出的是,官方借贷工本的同时,也通过各种手段垄断产品,使铜矿业的利润进一步降低,生产者甚至需要靠暗自走私来获利,这无疑使得富商大贾更加不愿涉足这一行业,反过来加强了对官方资本的依赖。

第二个阶段始于雍正四年,对此学界关注不多,不妨予以较多分析。当年四月,东川划归滇辖,在新任云贵总督鄂尔泰的努力下,东川官员们很快做到了“文员到署,武职到营”,但仍然“因循畏缩,锢习难返,垦田开矿之议,从未与闻”。为此,当年十二月,鄂尔泰指挥征讨贵州长寨的战事结束后,从贵阳返滇途中亲赴东川视察,目睹了田地荒芜、城垣倾圯、人户萧条种种情形,亲自为兵丁训话,并传谕彝族头目,“赐以银牌、牛酒,无不踊跃帖服,惟命是从”,接着展开了针对田土、税粮、矿厂而采取的一系列清理、整顿措施。他指出,因为东川营长土目肆意抢割庄稼,因此人不敢赴垦,田土抛荒。这也连带制约了矿业的开发,因为粮食不足就无法养活大量矿工,从前四川方面未能好好开发东川矿业正在于此,现在要通过发展农业来促进矿业。他还建议,为了更好地管理地方,应该在东川府境内靠近乌蒙的巧家新设一县。而在此之前数月,鄂尔泰已经秘密派人往东川查访地方疆界、形势险要、山川城池、衙署营汛、兵丁户口、粮饷赋役以及风俗、所有矿厂等,“俱得悉大概”。正是在这一系列调查的基础上,雍正四年就制定了针对东川铜厂的两大政策:首先,题报了东川铜厂的税额。东川府的两个主要铜厂汤丹、普毛,每铜一百斤抽收课铜十斤,每年课息银为1 200两。其次,按照滇省通行的办法,召集商民开采,实行“先发工本、后收铜斤”的放本收铜政策。根据乾隆三十九年云南布政使王太岳的叙述,东川另外三个最重要的铜厂——碌碌、大水沟、茂麓,也是在雍正四年“入册造报”的。

对东川矿业而言,另一个具有较大意义的情况是,东川归滇之后数年间,清廷通过军事等行动瓦解了整个滇东北地区彝族土目实际控制地方的局面,为大量矿业劳动力进入创造了条件。在土司或土目控制地方时期,常有充满尚武精神的彝族上层分子外出劫掠汉人为奴,或贩卖给其他彝人谋利,甚至常将掳掠到的一家人拆散分卖。汉人因此不敢进入,文献上较少有汉人移民的记载。清王朝实际控制当地社会后,移民大量进入东川,其中许多就是从事矿业,雍正八年,尚处于发展阶段的汤丹厂,就已聚集厂民一万余人,主要来自楚、吴、蜀、滇、黔各省。

综上可知,东川归滇后的意义有四:一是云南拥有了优质铜矿资源;二是官方实现了对东川铜矿的真正管理,矿业发展不但可以体现在官方文书上,而且朝廷得以分享矿利;三是东川开始实行“放本收铜”政策,使得开矿资本比较充足;四是改流后内地移民在短时期内大量涌入。资本、劳力、技术与丰富的优质矿藏结合,云南铜矿业进入了新的高速发展时期。以前云南每年鼓铸需铜一百余万斤,满足此项用途后,滇省每年余铜不过二三十万斤,但据鄂尔泰雍正五年五月初十日的估计,本年铜产大旺,可产三百来万斤,鼓铸之外,可余铜二百余万斤,官方无力收购,因此建议动用盐务赢余银两收铜,转运汉口、镇江,供承办京局铜材的江浙湖广诸省采买。实际情况比鄂尔泰估的还要好,当年全省办铜四百万斤零,比鄂尔泰的预估数多了百万斤。有学者将雍正五年云南铜产量的直线上升视为一个奇迹,这是没有注意到东川划归滇属的情况。

第三阶段是乾隆初年。当云南矿业快速发展之际,正值日本限制铜斤出口的禁令趋于严厉,中国依靠洋铜铸钱的局面难以为继,云南铜矿业的兴旺使得清王朝很快转向依赖滇铜作为币材,国家对滇铜的需求大增,以前是由云南官方向厂民借贷,到乾隆三年则确定了由朝廷每年规划一百万两白银作为官本,资金更为充裕。这样由需求带动供给,滇铜进入了飞速发展的第三阶段,年产量长期维持在1 000万斤左右,最高达到1 400多万斤。学界对此已有颇多研究,此不赘述。

六、结 语

清王朝在康熙十四年出台了矿业政策,四年后又进行了修订,这一政策明确允许开采铸钱所需的铜、铅两种矿藏,但对跨境开采进行了限制。康熙二十一年蔡毓荣担任云贵总督后,在云南推动实施了更为开明的矿业政策,将开采的对象扩展到铜、铅之外的矿种,并鼓励外省商人前来投资。但矿业被地方官员私占,所以在文献材料上呈现出的云南矿业仍然是一片萧条。康熙四十四年真相逐渐揭开后,新任云贵总督贝和诺题报公开了云南各大矿厂,铜矿出现了十八家,四年后税额达到九千多两,显示铜矿业的发展已有相当规模。不过,与云南八万多两的矿税总额相较,来自铜矿业的税额并不突出。事实上,因为铜矿开采回报率低、东川尚属川辖等原因,当时铜矿业的生产状况相对而言并不很乐观。

矿厂公开化不仅在很大程度上剥夺了官员们的私利,而且加重了他们的责任,每年必须如数上缴矿税的压力,使他们有动力去设法保证矿厂的生产,而矿厂的公开,也使得他们可以公开动用官帑去维持、发展生产,矿厂公开是进行放本收铜政策的前提,官方资本的注入为铜矿业的发展迎来了一个契机。同学界的主流认识相反,蔡毓荣并未带来云南铜矿业的真正兴盛,铜矿业的更大发展,是始于贝和诺总督滇黔之后。到雍正四年,东川划归滇属,优质矿藏、资本与劳力相结合,使滇铜生产达到了新的高度,迨至乾隆初年,滇铜作为国家主要铜材的地位得以确立,由需求而带动供给,加上更大规模的官方资金的介入,云南铜矿业逐渐达到了发展的顶峰。

总之,清代云南铜矿业的兴起并非一个自发的经济过程,除生产环节外,从需求、投资到产品分配,政府均扮演了主导角色。在这个方面,清代铅矿业的发展具有相同的性质。政府愿意在铜铅矿业中扮演主导角色,是因为不但可借此维持货币与军器材料的供给,而且可以建立一个多重获利的体系,19世纪铜铅矿业的衰落,与此体系的崩溃有着密切关系。关于多重获利体系的运作机制及其崩溃过程,笔者希望在另外的研究中予以揭示。