浅谈初中物理实验的改进与创新

熊剑敏

物理实验的改进与创新必须以更好培养学生实验综合素养为出发点和最终归宿,即不仅要有利于学生观察、动手以及科学探究能力的提高,更要能有效促进其创新思维的发展和科学态度的养成。实验改进的方向可以是:操作更为简单、方便 ,或现象更为明显直观,或能减小实验误差,便于学生理解、分析实验过程,得到实验结论,提高实验教学实效。笔者作为一线教师,对沪科版初中物理教材中若干实验的改进与创新进行过长期思考,并付诸实践,事实证明取得了不错的效果。本文主要对初中物理中三个典型实验的改进与创新进行了探讨,希望对相关教育工作者有所启发,并引发大家进一步探索的兴趣。

物理是一门以实验为基础的自然学科,作为物理教学的重要组成部分,实验教学历来备受一线教师重视。随着近几年新课标理念的持续深入落实,物理实验的改进与创新也日渐成为老师提高教学效果的重要手段。物理实验的改进与创新必须以更好培养学生实验综合素养为出发点和最终归宿,要有利于学生观察、动手以及科学探究能力的提高,能有效促进其创新思维的发展和科学态度的养成。具体到实验中表现为:要求操作更为简单,或现象更为明显,或能进一步减小实验误差、提高实验效果。以下,笔者拟结合自身教学实践,对若干初中物理实验改进与创新作一些简要探讨,希望对相关教育工作者有所启发。

1 摩擦起电实验的改进与创新

通常关于摩擦起电的实验,使用被毛皮摩擦过的橡胶棒或被丝绸摩擦过的玻璃棒靠近碎纸屑,纸屑由于受到电荷的吸引力而“飞”向带电体,通过此种现象来验证物体经过摩擦而带了电荷,进而探究电荷的正负问题。实验简单又经典,有利于学生通过探究获致结论。不过,由于纸屑细小,飞向带电体的时间很短,很多时候只是一眨眼的工夫,再加上有时候由于天气原因,丝绸或毛皮潮湿,摩擦后的玻璃棒或橡胶棒所带的电量少,被吸起的纸屑也很少,这经常导致实验的观察时间短,现象不明显,不易使学生印象深刻,如果前几次实验失败的话还容易导致学生失去信心或者产生某种程度上的疑惑,不利于知识的顺利掌握。

针对这一情况,笔者经过思考和实验认为,实际上我们可以用一种更简单和更高效的方式达到相同的实验效果,即拿一把梳过头的塑料梳子(也可用纸巾摩擦后的塑料吸管)靠近撕碎的餐巾纸。其优点就在于,被撕碎的餐巾纸体积大、可视性高,而且接近梳子时会被成串的吸起来(如图1),这样就既能很好的保证实验成功率,又轻松达成实验现象明显的效果,从而给学生留下比较深刻的印象,利于其通过实验探究更好的掌握相关知识。

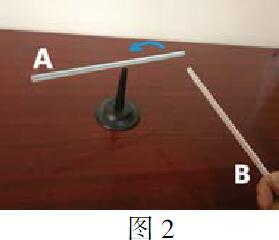

在探究电荷间的相互作用时,也可以用两根塑料吸管来完成,先将吸管A用纸巾摩擦后通过针尖插在支架上(如图2),吸管能绕针自由旋转,用另一根纸巾摩擦过的吸管B靠近吸管A,两吸管相互排斥现象非常明显,这个实验改进后,让学生更加直观地观察到纸巾摩擦后的吸管不仅带电了,而且发现同种电荷相互排斥的物理原理。这些实验器材都是生活中常用的工具,符合取材容易、贴近生活的原则。

2 研究平面镜成像特点实验的改进与创新

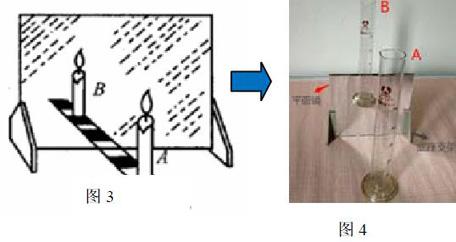

探究平面镜成像规律历来是初中物理中的重点实验,同时也是难点实验,其难点在于物体在平面镜中所成虚像的位置的确定。该实验通常是用玻璃板代替平面镜,确定虚像的位置是通过所谓“重合法”(如图3所示),但这方法虽然解决了“确定像的位置”问题,却也存在若干不足之处:

1、即使在较暗的环境中进行实验,操作像的重合也难度较大。因为蜡烛A点燃后会通过玻璃板的前后表面分别成像,容易出现“重影”,而蜡烛成像时火焰亮度很大,蜡烛自身成像的亮度则偏小,这往往会给视觉辨别上带来较大困难;2、我们在观察蜡烛B与蜡烛A的虚像重合时,由于光的折射因素的影响,观察到的蜡烛B其实也是它的虚像,而且发生了少许偏移,因此在探究物距和像距的关系时,存在系统误差;3、我们知道,蜡烛A在玻璃板上的成像是由于光的反射现象,从蜡烛A这一侧看到蜡烛则是由于光的折射现象,也就是说,该实验过程中要综合用到光的反射和折射知识,这对学生理解实验原理和熟练实验操作均提出较高要求;4、确定物和像的位置时,由于蜡烛的底部不是一个点,而是一个不特别规则的圆形,所以在白纸上很难做到准确定位。

针对以上问题,笔者认为可利用两个同样规格的量筒A和B以及一个面积不大的平面镜来进行改进(要求量筒的高度高过平面镜竖立时的高度。宽度小于平面镜宽度,如图4所示),把实验用的白纸换成坐标纸,具体操作如下:

第一步:在坐标纸上选一条线,确定平面镜的放置位置;

第二步:在平面镜前放置一个量筒A,(尽可能让量筒的底座中心在坐标纸的交点处)观察它的像是在镜前还是镜后;将另一量筒B置于平面镜后,通过移动其位置,使其未被平面镜遮住的部分与A在镜中成的像“拼合”成一个“完整的量筒”(细节处体现在刻度无间断、无重合连接),以此来验证瓶B的位置即为瓶A的像的位置;

第三步:采取多个观察角度,均可观察到瓶量筒A在镜中的像与量筒B未被镜遮住的部分组成的“完整量筒”,以此来验证平面镜所成物像与物体大小相等。

第四步:设法用刻度尺分别测量量筒A和量筒B到平面镜的距离,以此来探究物距与相距的关系(测量距离可采取此方式:用铅笔分别描下量筒A、B底座两个圆,找到两个直径的交点,即为圆心,然后在纸上连线进行测量)。

第五步:改变瓶A的位置,多次试验,以保证实验结果的准确性和有效性。

顯然,通过上述的步骤及解析不难看出,此改进方案可在明亮的环境中实施,大大减弱了重影现象的干扰,不仅能更容易和更准确的确定虚像的位置,也消除了原实验方案中由于光的折射而带来的实验误差。同时,此方案只包含光的反射知识,不设计光的折射知识,思路和方法上更简明清晰,便于学生理解和掌握实验内涵,从而更好的达到实验目的。

3 电流产生的热量与哪些因素有关探究实验的改进与创新

探究电流产生的热量是否与电阻大小有关的环节中,教材中实验器材选取两个阻值不同的电阻丝,两个装有初温和质量都相等煤油的玻璃瓶(如图5),通电一段时间后,记录两瓶中温度计的示数进行比较进而得到实验结论。此实验最大的问题就是实验时间过长,温度差异不明显。

第一次改进:将瓶中的煤油去掉,改成通过电阻丝直接对瓶中的空气加热(如图6),发现温度计示数变化比原来明显,对比也非常鲜明,改用小瓶子代替大瓶子做实验,由于被加热的空气更少了,发现温度上升更加迅速。效果更显著。

第二次改进:温度计示数的变化差异学生观察起来,还是有些不方便,为了更加直观地感受并比较电流产生的热量多少,用U形管内装有颜色的液体,电阻通电后,周围空气受热膨胀推动液柱使其上升(如图7),且电流产生的热量越多,空气膨胀越明显,导致另一侧玻璃管中的液面会上升得越高,学生只需要观察比较两玻璃管中液面的高低就能判断哪个容器中的电阻产生的热量多;而且用电阻代替电阻丝做实验,也使实验更加简单,易操

综上所述,笔者结合自身教学实践,就初中物理中的几个典型实验的改进与创新提出了一些个人看法,即摩擦起电实验、研究平面镜成像特点的实验以及电流产生的热量与什么因素有关的科学探究实验。事实上,当然还有很多实验可以根据客观情况进行一定程度的改进与创新,这就需要我们一线教师在遵循实验创新原则的前提下积极探索,深入思考并善于总结,希望能找到更多更好的、切合实际的实验创新思路及方法,从而在教学实践中更有效的促进学生创新思维的发展和科学态度的养成。本文抛砖引玉,尚盼有识者指教。

(作者单位:福州第三十二中学)