读文徵明的画体风格

【摘要】《雨余春树》在15世纪末至16世纪初的江南送别图的新潮流中具有相当独特的重要性,文徵明的《雨余春树》对整个明代中期吴派山水画风发展方向具有极其重要的地位。本文探讨吴派画风在苏州文化发展史中的意义。

【关键词】笔法;江南古意;吴派文化

【中图分类号】J205 【文献标识码】A

文徵明(1470—1559),初名壁,一字征仲,号衡山,长洲(今江苏苏州)人,是明代中期著名的画家、书法家、文学家。文徽明早期科举道路坎坷,十次应举均落第,而后经吏部考核授职翰林院待诏,后因目睹官场腐败而隐退。晚年声誉卓著,号称“文笔遍天下”,够求他的书画者踏破门坎。文征明享年90岁,是“吴门四才子”中最长寿的一位。人们评价他“人品第一,书画次之”实不为过。一方面在于他的处世为人,孤芳高洁的品行时常让当时人传为美谈,由衷佩服,不仅后人仰慕之至,就是同辈人也对他佩服不已。文徵明虽然对待权贵之人颇显清高傲慢和不通人情,但对普通人他却格外随和亲切;另一方面在于,文徽明的书画造诣极为全面,诗、文、画无一不精,人称是“四绝”的全才。

文徵明的书法行书和小楷上很有造诣,笔法温润秀劲,有自己的独特风貌,在书写中,往往有温文儒雅之气,与他的绘画风格相统一。绘画中尤其擅长山水,具装饰性、抒情味、稚拙感等诸多特征,自成一格。文徵明的画上也有重要的跋文。中期以后,文徵明由谨慎落笔变成了被自然所感动,但对历史真挚的态度到了晚年也始终如一,在后期的作品上,明显的有了惜墨如金的单纯性。而用笔却没有丝毫的犹豫,继承了苏州文化特有的洗练格调。

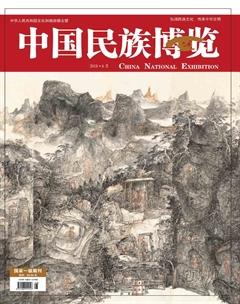

《雨余春树》图轴被视为文徵明早期的一件难得作品,虽在画题上未见与送别有关,实际上却是出自那个转变时的一幅送别图。由送别图这个新的角度检视的话,《雨余春树》不仅有了重要性,而且还关系到吴派山水画风发展方向的问题。本文试图在送别图的基点上观察 吴派画风在苏州文化发展史上的意义,并评量文徽明在其中所扮演的角色。现藏于台北故宫博物院的《雨余春树》长94.3厘米,宽33.3厘米,呈现的是一个以浅绿淡黄色调为主的风景及简洁、朴拙的物象造型的画面。这是一幅充满古意、清雅的山水图。首先呈现的是苏州近傍晚时分雨后的风景,在柔和的光线下,树、石与山,都因为春雨的洗刷,显得特别清爽而明亮。青绿山水的色调与形象还流露出幽幽的古意。画中以细线勾勒的呈块坡岸,用极淡的水墨作微妙的变化所呈现的优美外表下,还有深厚的文化传统,足以引发人的思古幽情。《雨余春树》所画山水的形象虽与天平、灵岩二山毫无关系,但画中风格所呈露的正是以文化性的古意为其自然景观的内在实质。知友共游于吴地古意盎然之山水,这种生活经验就是文徽明赠别时所诉诸情感的依据。本图画的题识无离情别恨的流露,而在画面上甚至对此情绪的超越有所肯定,此中关键则在前景坐于桥上的文士。

文徵明在画上的题诗说:

雨余春树绿阴成,最爱西山向晚明,

应有人家在山足,隔溪遥见白烟生。

画中呈现的是苏州附近傍晚时分雨后的风景,在柔光的光线下,石与山,因为春雨的洗礼,显得清爽而明亮。幽幽的古意,寄托在青山绿水中,表现了画家对吴地山水的感情。由此,有两点值得注意:一是诗是在画完成之后的一段时间内所作,应是对画的应和。前两句比较合画意,后两句“应有人家在山足,隔溪 遥见白烟生。”却故意交代友人与远岸村落人家背道而驰。这证明了文徵明有意识地将诗与画各自独立而又能动的结合起来,为历来的诗画结合提供了借鉴。文徵明在右上角诗后的题语说道:

余为濑石写此图,前日复来,使补一诗。时濑石将北上,舟中读书,得无尚有天平、灵岩之忆呼。

作者将画中的山水当成引发濑石天平,灵岩之忆所用。此二山所代表的除了优美的的外表之外,还有深厚的文化传统以及优美的古情。天平与灵岩二山位于江苏城与太湖之间,自古以来就是旅游胜地。明代时期,文徵明等文人深深为这两座山所着迷。文徵明曾与友人同游天平,在此地成诗四首并记游图。二是本画创作的宗旨予以何为呢?画作早于題识,那么画原意也是要濑石北上舟中作“天平、灵岩之忆”。题识与画相距有限,文徵明可能早已经知道濑石北上的计划,才会毫不犹豫地为此画题诗。那么,毫无疑问,这幅画是作为赠别之用,使濑石能够进行“天平、灵岩之忆”。文徵明在画中提供濑石的影像,实际上是友人之间共同享有的某种感觉,这是此画所要提供给濑石回忆的根本内容。从这个角度来看,画中的点景人物则有了不同的意义。画中前景石旁的两个文士有可能是指濑石与文徵明,而游览的对象则是古意盎然的山水。这两人在远景的再度出现,则是诗题“应有人家在山足,隔溪遥见白烟生。”的后续行动,两位文人又来到了“白烟”自出的山足人家,诗与画的巧妙结合,在作品中形成了一副山水游赏图。

《雨余春树》虽然在表面上为一游赏山水图,实际上却是文徵明以吴地生活经验供其友追忆的送别礼物,在15世纪末至16世纪初的江南送别图的新潮流中,具有相当独特的重要性。当送别图的旧模式逐渐失去动人的效果后,画家们开始尝试新的形式规格来作送别图,不论是强调对分离的不舍,对行者衷心的祝福,或重申、保证对他方知心的了解,都是由其对受画者的纯粹的人际情感出发。与此相较之下,《雨余春树》则是将人之关系淡化,转而以某个共有的生活经验为表现的主要内容,以“事”为主,表示画家在自由度、个人私属性之提升。文徽明作《雨余春树》将他与友人在苏州的生活经验作为画之主题,背后实在对苏州生活价值的肯定。在14世纪中期元朝末年,苏州地区在文化表现上出现第一个高峰。众多学者、艺术家、诗人在内的文人义士,创造了一个蓬勃发展的文化景观。但是,这个蓬勃发展的局面到了明代成立之后,在短短20年内,却又急遽的萎缩。不过,这个低潮并没有持续太久,大约到了15世纪中期以后,苏州的文化发展又重新获得了以往的活力,文徵明的《雨余春树》就是在这个时期创作的。苏州文化意识的高涨,为许多苏州士人引以为傲,其中的生活经验也因此有了高度的文化价值,能让文徵明作为赠别的礼物。《雨余春树》以苏州独特的价值生活经验为主,将重点自人际感情上超脱,也意味着旧有送别模式的完全解体。不仅在形式上没有了旧模式的行舟与前路江景,而且在表现内容上超越了与行者的直接情感关系,不谈离别的愁绪、对行者的祝福。作品在形式上很多变化,而且在表现内涵上守着“天平与灵岩的记忆”,能够不拘风格。画家在创作自由度上的提高,画面表现具有浓厚的私属性,使画意的了解成为赠与、受者两人之间的私事,没有对外公开的宣示,有的也只是少数圈内同道间的流传与寻求共鸣。从送别图的基础上衡量,文徵明对吴派文人画的发展起着关键作用。这幅图在表现主题上有意识地降低了对人的激情的强调,而此种古典精神正好与苏州山水所蕴含的古意产生呼应,两者相互提携,使苏州文化的基调更加明显。从这个角度来看《雨余春树》,它是文化上的苏州意识落实到文人绘画创作上的一个重要起点。

文徵明的《雨余春树》突破常规,改变旧有的送别模式,开创了新的送别模式。对于我自己的创作来说,也应该打破常规,利用新的创作手法与创作精神。关于我的作品《田园之风》创作构思方面,描绘的是秋天丰收的情景,出现的是一幅田园和谐美好的景象。表现手法方面,在原有国画工笔三矾九染的基础上,通过利用油画颜料和国画颜色的相结合做底色,以达到不一样的艺术效果。虽然做的不是尽善尽美,但是,那是我学画四年以来的创新与突破,我觉得是很有意义的。通过大学四年的学习,我深深体会到创新的重要性,在以后的人生道路上我希望能在这样的道路上越走越宽,越走越远。

参考文献:

[1]石首谦.风格与世变[M].北京:北京大学出版社,2008.

作者简介:李娜(1988-),女,汉族,北京人,硕士,主要从事美术工作。