学艺融通——饶宗颐先生的绘画特色

陈履生

饶宗颐

1917年生,2018年去世。字固庵,号选堂,斋名梨俱室。曾为中央文史研究馆馆员、香港中文大学中文系荣休讲座教授、中国文化研究所及艺术系伟伦讲座教授,香港大学、北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学、中山大学、华侨大学、云南大学、华东师范大学等著名学府的名誉教授、学术顾问,宁波天一阁博物馆名誉馆长,西泠印社第七任社长等。毕生致力学术研究及艺术创作,在书法、山水、人物画的创作上,承先启后,自成一家。2011年,南京紫金山天文台以国际编号为10017的小行星命名为“饶宗颐星”,以肯定他的卓越成就,褒奖他对中国文化事业乃至对人类文化发展做出的贡献。

文入画“个性优美,感想高尚者也。其平日之所修养品格,迥出于庸众之上。故其于艺术也,所发表抒写者,自能引入入胜,悠然起淡远幽微之思,而脱离一切尘垢之念”。当把这一切语文的意义对照饶宗颐先生的艺术,其相似性的吻合几乎可以作为对饶宗颐先生画艺的总结。而具体到他的个人特质,“学艺融通”则是其践行文人艺术的最基本的要素。

与古代文人不同的是,饶宗颐先生没有通过科举而获得官阶;与当代文人不同的是,他没有经过正规的学院教育,没有名校的光环和学位的荣耀。因此,他也就没有将自己固定在某—个专业之上。但是,他的学术领域宽广,学术成就丰硕,著作等身,有口皆碑。在当代社会,他靠自己的学术立足,依凭文人的品格,“桃李不言,下自成蹊”。而当这一切的学术成就与他的书画发生关系时,学术成就的基础造就了他文人艺术的独特品格和异样的风格,成为当代文人艺术的代表。

古人常说“读万卷书,行万里路”,而饶宗颐先生在古训之上而有“著等身书,写各种画”。如果自饶先生1 929年从金陵杨学习书画开始,迄今80余载,其画历之长也是少有的。饶先生从12岁开始研习山水及宋人行草并能够抵壁作大幅山水及人物,与书画结下不解之缘。他从1932年继承其先人饶锷先生之业编辑《潮州艺文志》而进入文化界,开始了以治地方史志为主的早期学术生涯。1943年,他赴广西任无锡国学专修学校教授,开始了为教一生的旅程。在其后70余年的教学生涯中,他辗转于不同的教席,教学相长,学术道路越来越宽广,所画也越来越多样。纵观其各个时期的画作,无论是题材还是风格,大抵都与其学术领域和学术成就相关,表现出了“学艺融通”的绘画特色。总结其历年所作,其题材大致可以分为如下几个方面:

写生

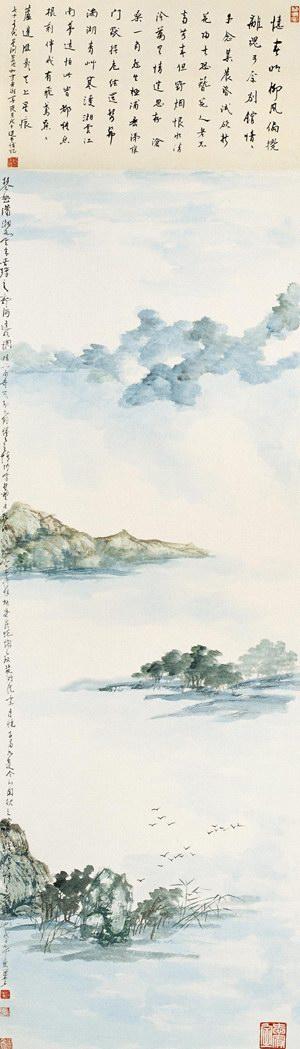

饶宗颐先生一生为学而行走四方。基于兴趣爱好,他往往把眼前即景用画笔记录下来,或者为了画而专门写生。1964年,他再赴日本访学,此间还在日本各地写生。1965年,他在法国国立科学中心研究巴黎及伦敦所藏敦煌画稿与敦煌写卷时,还研究敦煌白描画法。1968年,他又在欧洲用元代黄公望、倪瓒两家笔法画了诸多山水写生。这些早期的游览不仅为饶先生留下了许多一直存留至今的深刻记忆,而其间的写生则为他积累了丰富的形象素材。直到几十年后的2005年,他还画了《黑湖览眺》,并录下了原来的诗作:“恍如一叶渡江时,山色波光潋滟奇。日月此中相出没,飞来白乌索题诗。”2004年,饶先生所作的《玖磨川》,也是记录当年与冈村繁同游日本三大川之一的玖磨川印象,因为这里曾经是“野人熊袭盘踞之地”。

饶先生除了画有大量的域外写生或相关题材的作品之外,还画过无数的大陆山水写生以及回忆之作,其中有五岳之壮美,三峡之雄奇,更有洞庭之混茫。1993年至2001年間,饶先生以《四天下四条屏》记蜀游中的巫峡、青城山、夔门、峨眉,其中夔门之奇险“隐天蔽日,灌木萧瑟,令人有率彼幽草,经营四方之感”,此乃饶先生四过夔门之感怀。他画《五岳图》(2001),以对五岳文化的理解,抓住不同的特征而表达了它们不同的文化内涵。画东岳泰山,“筛云顶上群仙聚,画笔新来比巨然”;写南岳衡山,“岭似儿孙相率从,凭高喜见九州同”;图中岳嵩山,“犹喜少林能作健,群山负雪已成翁”;作西岳华山,“华岳灵峻,削成四方”;制北岳恒山,“凌霄镌出悬空寺,尽在空蒙—气中”。

饶先生还曾经多次考察敦煌、榆林壁画及楼兰、吐鲁番等地木简以及故垒残壁,不仅出版了《敦煌白画》等一批敦煌学著作,而且还画了有关的画,最具代表性的就是《龟兹大峡谷》(2005)。所画“皴法纯以气行,为余西北宗创作之权舆”,并提出“三危山岩壑之美,国画应拓展西北宗—路”。

摹古

早在1975年,饶宗颐先生就出版了《黄公望及富春山居图临本>。他像自明代董其昌以来的诸多画家一样,用临摹的方式表达了对黄公望的尊崇。1977年作《摹唐韩滉五牛图》;1982年作《摹宋李公麟五马图卷》,并就此做了相应的考证: “右卷为李伯时记元祜间左骐骥院所进汗马,著其名者有凤头骢、锦膊骢、好头赤、照夜白,皆神骏也。贡者有董毡、温溪心,俱吐蕃首领,足以证史。山谷尝语,曾空青谓伯时貌天闲满川花,放笔而马殂,盖精魄为其笔端摄去,诚咄咄怪事,记曩在五天竺,瞻美素儿王国私厩,皆天马绝足,惜无伯时笔力,不识鞭影,有负瞿昙多矣。”正因为有了这些对于历史上画马之作的临写,才有了《八骏图卷》(1995)这样的鞍马题材的创作。

1979年,饶宗颐先生在参加中国古文字学会议之后赴湖南考察马王堆出土文物。1985年他出版了《楚帛书》、《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》(与曾宪通合作)。这一时期他还作了楚国帛画《龙凤仕女》的摹本,题: “是图具见楚人画艺之高,写窈窕佚女,夔凤在侧,山魈以逐魑魅,祈禳兼施,余曩以为即写九歌山鬼之状,有文论之,说者多歧,似无庸刻舟求剑也。”他将画与楚文化研究结合起来,表现了他的学识,也表现了他以书画寄情的方式。饶宗颐先生还画有《摹宋梁楷撕经、截竹对幅》(2003),分别表现六祖慧能大师手拿被其撕坏的佛经,疾步狂呼,歇斯底里的场景;而“截竹”则表现惠能劈竹的过程,而蕴合“无物于物,故能齐于物;无智于智,故能运于智”的思想。饶先生虽然是摹写,但不拘法度,简括削劲,很好传达出了“梁风子”的绘画特色,而又有他自己的特点。

像很多文人画家一样,饶宗颐先生较早就开始研究“四僧”,寄望以此而入文入画的堂奥。1988年,他作《明遗民四僧笔意山水四扇》;1992年,他“以晚明诸家法写四时山水”,“以湿笔参渐江法”作《晚明诸家笔意四时山水四条屏》。这是他在研究文人画方面的集中体现。通过临写,他感叹“恨未能简耳”。1988年,他以瓷青纸、金墨作《云林笔意金绘溪岸丛树》,即用新法表现倪云林的笔简而意远的境界。而拟清代画家高凤翰的《琴材图》(2008),所表现的文人趣味实际上正是他的追求。

文人

陈师曾论文人画“有伺奇哉?不过发挥其性灵与感想而已”,而这一发挥中的“性灵与感想”在文人那里有一些世代相传的内容,包括梅兰竹菊这样的常规题材,还有喻示坚韧和长寿的松石,表现高洁的荷花等。因此,饶宗颐先生既画《四君子四条屏》(1982),又画松树、柏树、梧桐、椿树而成《松柏同春四条屏》(1997),而更多的是画荷花。

素有“饶荷”之誉的饶氏荷花,论幅面既有巨幛也有尺幅,但无论是水墨,还是设色,都表现了荷花精神,尤其是荷花与其学问中敦煌学、佛学、禅学的重要关联。“蒲上生绿,波底荡红云”,《泼墨荷花四联屏》(2004)显现的也是不尽的文思。在文人绘画中,题跋占有重要的位置,也有很多讲究,往往是“画之不足,题以发之”。作为文人思想在画面上的一种特别的表达方式,饶宗颐先生不止于此,他还常常配以对联,《荷花八条屏》(2009)以对联“竹雨松风荷月,茶烟琴韵书声”,传达了文人的意趣,超越了物的对象。

在文入画的各种题材中,作品所表现的文人的生活方式也是重要的内容。文人的怀古、寻古、鉴古,发思古之幽情,常常出现在画面中而表现出特别的文化内涵。饶宗颐先生作《泰山绝顶》(1980),题“昔七十二君遗迹无有存者”,由此及彼地联想到唐玄宗到泰山封禅时的遗迹, “古封泰山,七十二君,或禅奕奕,或禅云云,其迹不见,其名可闻”。而由玄宗亲自撰写的《纪泰山铭》碑文,用隋唐风行的八分书体凿就于石崖之上,以干字而蔚为大观,其浑厚苍劲的书风也对饶先生书法有着重要的影响。而由此可以联想到饶先生1969年出版的《星马华文碑刻系年》以及此前对敦煌写经书法的研究。而与其早年研究成果《楚辞与词曲音乐》相关的是饶宗颐先生所作《潇湘水云》,其上自题: “琴曲《潇湘水云》,余喜弹之。郭沔造此调,借二水奇兀于九疑惓惓之情,沔字楚望,未亲临其地,空中传恨,极苍茫恍惚之致。艺术从虚造境,正当如是。”从著名的琴曲到潇湘云水的景致,彼此的关联通过笔墨而给人以余音绕梁的想象:“剩伴我、有飞鸢点点,芦边雁影,天上星痕。”此情此景所表达的怀古之思之想联系了文人的胸襟,而笔墨的意趣也通过怀古而生发出特别的味道。另所画《琴材图》(2008),“不可以弦,而具琴则;不可以鼓,而蓄琴德。不雕不琢,心以阔而益空。不丹不漆,文以朴而胜色”,也与前者有异曲同工之妙。

敦煌

在饶宗颐先生一生多样的学问中,敦煌学的成果最为耀眼。在敦煌和西域地区的考察中,饶宗颐先生不仅画了—些关于“西北宗”的画,表达了他对西北山水的特别感觉,还在研究敦煌书法和壁画的基础上,挖掘敦煌白画资源,寻找壁画中感兴趣的内容,创作了一批属于他自己的敦煌题材的作品。

1978年,饶宗颐先生在香港中文大学艺术系主办书画展览,第一次展出了他所创作的敦煌白画的作品。此后,他不断深入,综合其他画法,开始展现了其学艺融通的艺术面貌。饶先生以敦煌壁畫为原始素材,选取其中的形象作为独立单元,用白描法画出形象,往往使用金墨勾线。或成为线描,如取敦煌三百一十四号隋窟藻井上的菩萨造型而成的《莲座菩萨》(2006);或配景,以表现佛、菩萨与现实人间景象的关系,如《无量寿佛》(2008),以及参照“敦煌盛唐思维菩萨画像”而成的《思维菩萨>( 2008)。这些来自敦煌的佛与菩萨,如果失去了饶先生的学术支撑,就不可能有其特别的意义。

“以敦煌白画笔意,合元人墨法”,写《松竹如来>(2000年),同样是饶宗颐先生的另外—种想法。所谓的融通,还包括在专业方面的由此及彼,触类旁通。

佛教

如果把饶宗颐先生1963年获邀赴印度做研究作为他考察佛教遗迹、研究佛学的开始,那么,他此后从印度到敦煌,诸多的研究和学问都和佛教有关。因此,他的画作中即有相当一部分佛教题材的作品。这些作品和他的敦煌题材有关,但更多的是表现一些佛教遗迹。

1992年作《蒲甘佛像》,“尘沙浩劫,矗五千率堵,隙驹如溜。秋草尝寻人去后,犹似火云烧候”。图中所画缅甸历史古城、佛教文化遗址蒲甘,画面中石壁上的佛造像安详静谧,绿色调的石壁以赭色勾出石缝,古朴而有生机。另有《亚洲佛迹四扇》(1995),写“印度佛陀伽耶释尊悟道处”“真腊安哥窟”“阁婆国神庙”“蒲甘一角”。其中的“真腊安哥窟”“最早记载见《郑怀德艮斋诗集注》,世所未知,予始揭出”。饶先生于此通过题跋点明了与自己的研究相关的问题,同时在《阁婆国神庙》一画中记录了当年历览其地,有“从古土阶轻黼黻,弥天乔木尽文章”之句。

《伽利洞涉水图》(2001)是一篇特别的游记,不仅记录了伽利佛洞“窟中佛像百丈高,气象俨与天地共”,而且完整记录了“冒雨游伽利洞,汪德迈背余涉水数重,笑谓同登彼岸”。这一过程,无疑也反映了为学之艰。

禅意

与佛教相关的“禅”,除了基本的意义之外,最根本的就是一种境界,也是—种修炼。充满禅意的饶宗颐先生的画,在学问基础上所表现出的空灵和禅定是其贯穿各种题材中的常态,是无意的流露;但他有时也专注于禅意的表现,这成为他作品中的—个重要的类别。

《写青原禅偈山水四屏》( 2004)以四联屏的方式表现惟信大师见山见水三段论,由“原我”到“自我”进而达“无我”的境界,从而初悟到“真我”的意义。这种大彻大悟的禅悟过程浓缩了禅的智慧,而落实到画面上的表现,饶宗颐先生完全用水墨,以八大和渐江的笔法写出了云水缠腰的高峰,既有浩瀚迷茫的空灵,又有洞穿空虚的实在。

《日僧禅偈山水四条屏》(2005),分别拟日本僧人东海纯一休老禅画、拾堕史诗画、一休诗画,以纯水墨为之,笔法更接近所拟对象的日本水墨风格。“禅熟欺临济,诗成笑杜陵”,“燕子风流欺富贵,春来犹绕草庐飞”,各具异趣,而形象地诠释了禅的境界。《禅偈山水六幅》(2006)同样以纯水墨禅诗“天垂六幕干山外,何处春风不旧家”,突出“干山”而显现出“何处”;“来时无迹去无踪,去与来时事一同”,以空旷的画面表现“无”的意义;“我路碧空外,白云无处闲”,用松树衬托“碧空”与“白云”的“闲”。如此等等,饶宗颐先生在这组画中所表现的禅偈山水,以别样的趣味显现了禅的意境。

而《金墨绘禅门四事四条屏》(2005)以完全不同于前者的表现方法,显现了禅意表达中的多元样式。饶宗颐先生以率性的笔意写出了具有符号性的四样物件,然后以草书写禅诗,书与画融为一体。

饶宗颐先生走过了20世纪,又在新的世纪焕发出耄耋之年的神采。毫无疑问,在中西文化的碰撞和交流中,饶先生以深厚的国学功底兼具广博的外来文化的知识,融合中外。当这些反映到他的绘画中的时候,所表现出的“此心无叮畦,东西仅尺咫”(《莱溪居图》,2006),既是他“学艺融通”的基础,又是他“学艺融通”的成就。

“学艺融通”作为饶宗颐先生艺术成就的特点,在其绘画题材方面有着突出的表现。而在绘画形式方面,他从摹古开始并没有拘泥古法。反之,在学问的滋养下,他一方面融汇了古人的各种不同画法,另一方面不断吸收包括敦煌学在内的诸多研究成果,在考察遗迹与研究书迹、画迹的基础上,常常以新的画法让人们刮目相看。无疑,他的这种业之余的文人画状态,传承了中国传统绘画的人文精神,同时以触类旁通和学艺融通使其艺术达到了超于学院教育之上的新境界。从艺术形式上来看,饶宗颐先生的绘画大致有如下几方面的特点:

1.参合诸家笔意。深谙“四僧”及文入画家画法,其水墨的表现以“简”为特色,反映文人趣味。如1993年所作的《四天下四条屏》(之一)“戏以高房山、玉两家法,忆写巫峡所见”。

2.善于白描法。深厚的书法功底作用于具体的画法,故能以白描写人物、佛像、动物等多种形象。线条稚拙,老而弥坚。如《古木寿佛》(1995),有“力透澄心纸”的笔意。

3.诗书画“三位一体”。2005年,饶宗颐先生作《三位一体册》, “西画未入华以前,画人无不兼擅诗与书法,未容割裂。余见宜以三者俱为至美,是谓三位一体。未知方家以为然否”。故无画不题,形成了“画中有诗、诗中有书、书中有画”的特色。

4.巧妙运用题跋。不拘—格,常常将题跋作为画的一部分,构成了饶画的独特意趣。1971年《粉墙填词》,将画面上方的空白处作为“粉墙”,填写了“早梅芳”二阕,并用朱砂题写。

5.大胆用金墨和色彩。打破惯常方式,以金墨写《韩江金秋》(2004),似有金镂木雕之趣。以青花瓷绘法写《庐山黄龙潭月色》(2004),这些被其称为“戏作”。

6.多种技法混搭。如《杏花春雨江南》(1988)以没骨法加上渍染和积水法表现出春雨的迷离,与下方红色的杏花无论从色调上还是在技法上,都形成了绝妙的对照。《大峡谷雪景》(2008),用花青色写雪山,用赭色、金色勾其中的树木。

7.画相同的题材用不同的画法。画虽简,但不雷同。如2000年画的《布袋和尚>与此前的相比,虽然同样是“行也布袋,坐也布袋”,可是,对于主题中的“放下布袋,何等自在”却在不同的表现中显现了两样的意境和趣味。

8.白描和其他画法结合。常见的是以敦煌白画去画出与敦煌相关的主体形象,再配与之相关的景象。还有如1994年所作的《鹿>,用朱砂末摹写“西伯利亚摩崖动物画”,“行笔如生铁铸成”,配景却是传统的山水画去,并且用的是传统山水画的三段式构图。

9.自绘画笺。以特有的方式表现出在书画方面的擅长。《莲性自洁>(2014)以绿色为主写出片片荷叶作为画面主体,其上题“节书圣教序”,亦画亦书,非画非书,饶有趣味。

10.玩味书法与画法。用颜色写《听雨》(2009)如间雨声,以此构成的趣味性的表现是其文人表达的—个特点。正所谓:“意在笔先,境生人外,游戏世间者所能领会。”(题《仙山楼阁》)

饶宗頤先生学艺融通所表现出来的艺术特色,是中国文人画传续到21世纪的独特个案。其非画家画、非书家书的表现,以学养和趣味所传达的超于一般绘画之上的境界,正如罗烈先生题饶先生之《五岳图》云:“不以迹象求,已超神品,而入化境,自是古今一家。他人万不可学,亦不能学也。”