贸易会导致福利恶化吗?

——基于跨国面板数据的实证研究

一 引言与文献综述

长期以来,经济学家主要从收入视角考察贸易的福利效应,尽管承认不同国家之间存在差异,但贸易会显著改善一国福利水平在学术界似乎已达成共识。实际上,贸易对一国福利的影响远比对收入复杂,人类的发展并不仅仅局限于经济方面,闲暇与就业、寿命与健康、社会公平等,也是福利的重要构成要素。贸易对它们的影响也是多维度、全方位的,要全面准确估计贸易福利效应,需要综合意义上的考察。但由于缺乏公认的福利算法,已有研究大多基于单一视角展开。

亚当·斯密的动态生产理论和绝对优势理论包含了贸易会通过“分工-收入-交换”机制提高福利水平的思想,李嘉图、约翰·穆勒等从各自的角度进一步阐述了这一机理,认为贸易能够为一国带来全面的直接和间接利益,后期克鲁格曼、巴罗等又进行了理论延伸,关于贸易促进一国经济福利的理论框架已经相当完备。在实证研究方面,贸易可以通过提高收入从而改善经济福利仍是学术界广泛认同的观点(Dollar,1992[1];Frankel和Romer,1999[2])。然而,各参与国在贸易过程中获得的利益却并不一定是均等的。经典的“中心-外围”理论认为,发展中国家在国际分工中以出口初级产品为主,会面临贸易条件的不断恶化进而导致贸易利益下降。许多学者参与到这一讨论之中,得出的结论普遍认同发展中国家贸易条件不断恶化这一事实。随着分工与贸易模式不断演变,产业内、产品内贸易逐渐兴起,不同国家在国际分工中扮演的角色更加复杂,发达国家由于在产业链中占据主导地位,获取了更多的贸易利益,而低收入的发展中国家则更多地被束缚在产业链低端,贸易规模扩张虽然很快,收益却十分微薄(Gereffi et al.,2005)[3]。在贸易更有利于发达国家逐渐成为学术界主流观点的同时也存在一些争议,有学者认为发展中国家在参与贸易过程中可以借助于知识和技术溢出效应而获得更多的动态利益(Grossman和Helpman,1991)[4]。

贸易对不同规模国家福利的影响有所不同。经典贸易理论从贸易条件出发,认为小国对国际市场价格的影响有限,而大国的贸易扩张往往会导致自身贸易条件的恶化,进而弱化其贸易福利效应。“大国贸易的经济福利效应不如小国”这一观点已被相关实证研究所证实(易先忠和欧阳峣,2009)[5]。Chenery et al.(1986)[6]从总需求角度对增长原因的分析同样表明,贸易对大国人均收入增长的贡献要远小于小国。Alesina et al. (2005)[7]利用110个国家的跨国面板数据进行实证检验,进一步证明国家规模对贸易的收入增长效应具有负向影响。

贸易影响参与国的另一个方面是其收入分配效应。传统的生产要素禀赋模型认为,贸易能够通过改变要素价格进而缩小国内收入差距,但这一经典理论预期却与现实严重不符。以Helpman et al.(2010)[8]为代表的学者所做的微观理论分析,趋向于认同贸易是导致收入差距拉大的原因之一。与此同时,学术界对于这种拉大效应在不同国家间的差异也进行了大量研究。Perry和Olarreaga(2006)[9]运用17个拉美国家数据进行检验,验证了贸易会导致收入不平等加剧的结论,认为贸易的动态效应会加速发展中国家偏向型的技术进步, 从而提高对技术工人的需求,进而提高熟练工人的相对工资,拉大收入差距。很多文献着眼于分工地位对贸易收入分配效应影响,大多认为贸易对不平等的加剧在经济发展水平较低的国家更为严重。如曾国彪和姜凌(2014)[10]利用CHNS微观数据,认为贸易拉大了我国收入差距尤其是城乡间的收入差距。但也有学者持不同意见,Spilimbergo et al.(1999)[11]认为贸易会降低土地和资本充裕国家的不平等,而在技术充裕的国家贸易则会加剧收入差距。近年来,一些学者也开始注意国家规模对贸易收入分配效应的影响。如王少瑾(2007)[12]认为像中国这样地域辽阔的大国在实行对外开放时,更容易产生地域间的不平等,进而加大本国的不平等程度。陈怡和孙文远(2015)[13]利用南北贸易模型的分析框架,也认为南北贸易导致发展中国家沿海和内陆地区在出口商品结构方面的变化会造成南方大国收入差距的拉大。综合看来似乎也是发展中国家的收入差距问题在贸易进程中受到的负面影响更大一些。

在贸易与就业关系中,被广泛引用的一种观点认为发展中国家的对外贸易有助于增加就业(Card和Krueger,1995)[14],俞会新和薛敬孝(2002)[15]利用中国数据所做的实证检验也证实了这一点。由于发展中国家劳动力相对丰富,且较之于发达国家更为廉价,普遍倾向于增加劳动密集型产品的生产,而且受制于自身低下的国际分工地位,发展中国家企业往往利润不高,为了维持生存与发展,企业需要投入更多的劳动力和工作时间,这显然会减少工人的闲暇。而发达国家的就业则会由于发展中国家廉价劳动力的冲击而下降(Revenga,1990)[16],周申等(2012)[17]也认为出口的扩张有利于增加就业,但偏向技术密集型的贸易结构变动不利于就业增加。似乎发达国家得以将低附加值的制造业转出,也在一定程度上减缓了就业工人的工作压力,增加了他们的闲暇。

此外,贸易也会通过参与国的环境状况进而对居民预期寿命和健康产生影响。以Grossman和Krueger(1991)[18]提出的“环境库茨涅兹曲线”为起点,关于经济发展、贸易和环境之间关系的研究开始成为学术界关注的热点。Copeland和Taylor(1994)[19]认为开放条件下,自由贸易将导致高污染产业不断从发达国家转移到发展中国家,提出了“污染避难所”假说。但针对这些理论所进行的实证检验却并没有取得令人信服的结果,基于不同样本得出的结论存在着巨大差异(Dean,2002[20];赵忠秀等,2013[21])。目前关于“环境库茨涅兹曲线”和“污染避难所”假说仍然存在着较大的争议,贸易对各参与国居民健康与预期寿命的影响有待于进一步检验。

由于缺乏综合意义上的讨论,从上述研究中尚无法判断贸易对一国福利发展的确切影响,但这些关于贸易与福利构成要素之间内在联系、贸易收益与代价等多维度的理论推断和经验证据,仍然是重要的逻辑起点和模型构建基础。本文将在改进已有福利算法并进行具体测算的基础上,引入分工地位和国家规模两个反映国别差异的变量,实证检验贸易的综合福利效应及其在不同国家之间可能存在的差异,全面考察贸易利益的分配格局,并试图对贸易是否会导致福利恶化等问题做出回答,以期为构建更加公平的国际贸易秩序、优化全球经济治理体系提供实证依据。

二 综合福利水平测算

(一)测算方法说明

目前衡量福利的常用方法有两种:一类以庇古提出的“福利等于国民收入”思想为起点,用GDP或构建以GDP为基础的指标来衡量福利水平,如所谓的经济福利(MEW)和后来提出的经济净福利(NEW)等。但这一方法并没有脱离单一经济方面的窠臼,因而有着较大的局限性。另一类以Sen(1985)[22]提出的“可行能力”为基础,寻求构建多维架构综合衡量社会福利,如莫里斯的“物质生活质量指数”(PQLI)、联合国发展署的人类发展指数(HDI)等,国内也有方福前和吕文慧(2009)[23]等学者做出了有益尝试。但是这些方法大多由于其主观性而受到质疑。Fleurbaey和Gaulier(2009)[24]综合考虑收入、闲暇、不平等和寿命等方面因素,通过构建效用函数来衡量福利水平,这一方法由于具备良好的理论基础,得到学术界的普遍认可。Jones和Klenow(2010)[25]进一步认为,与收入相比消费能够更为真实地反映居民的福利状况,并提出用消费代替收入作为直接反映经济因素的指标。本文拟在Jones和Klenow(2010)[25]的研究基础上进行改良,以期找到一个更为合理的福利水平测算方法。

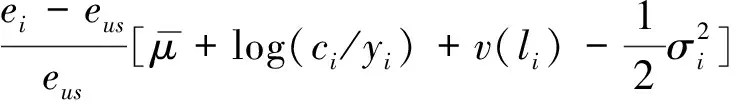

参考Rawls(1971)[26]的“无知之幕”,Jones和Klenow构建了一个消费补偿模型,通过对消费水平的调整,实现各国生活水平的效用均等,并以该消费水平调整系数λi来反映各国的福利水平。具体的效用函数为:

(1)

V(eus,cus,lus,σus)=V(ei,ci,li,σi)

(2)

关于消费调整系数λi的分解,可以表示为:

+log(ci)-log(cus)

+v(li)-v(lus)

(3)

或者将分解方程中的消费(c)部分替换为消费占收入的比重c/y,即将分解方法转化为:

+log(ci/yi)-log(cus/yus)

+v(li)-v(lus)

(4)

式(3)和式(4)中的各项表示综合福利的不同组成部分,分别为预期寿命、消费、闲暇和社会不平等。鉴于若采用第一种方法,人均年消费c的值即使经过对数处理仍然很大,会导致消费在福利水平度量中占据过高的比重,Jones和Klenow选择了第二种分解方式,得出的结果是令人满意的。但这种处理方式仍然存在问题,消费占比能否很好地反映真实的经济福利是存在疑问的。相对于消费占比,消费绝对量似乎更能够反映一个人的效用水平。同时,为了解决福利水平的跨期比较问题,本文选择用2000年美国效用水平作为基准,所有国家都与之比较。具体的分解方法为:

(5)

关于福利水平的具体数据处理和测算,主要参考Jones和Klenow(2010)[25]的做法,不再赘述,仅做以下两点说明:

(1)针对一些发展中国家劳动时间数据的缺失,Jones和Klenow使用美国当年数据进行弥补,但这种做法的合理性十分值得商榷,美国的经济发展水平、文化习惯与其他国家尤其是发展中国家有着十分明显的差异。在此本文从国际劳动力统计数据库(International Labor Statistics)提取调查数据进行补充,中国的数据从《中国劳动统计年鉴》中提取数据换算而得,部分年份数据缺失用移动平均法补齐。

(2)关于居民收入方差的计算,当居民收入服从正态分布时,存在公式:

(6)

基于此公式可以换算出各国的收入分布方差从而进行福利水平的计算,基尼系数数据来源于Standardized World Income Inequality Database(SWIID),个别国家极个别年份的数据缺失,采取移动平均法补齐。

综合上述两项相关数据的可得性,1990-2011年满足数据要求的国家和地区剩下60个,远小于Jones和Klenow(2010)[25]中134个国家和地区的样本数量,但考虑到排除的国家主要是由于缺乏年平均劳动时间数据,在数据质量上优于Jones和Klenow的样本,这一结果仍然是可以接受的。

三 模型构建与变量设计

(一)模型设定

综合已有相关文献,建立如下基本计量模型:

lnweli, t=α0+α1lnrftdi, t+α2lnstatusi, t+α3lnscalei, t+α4lnedui, t+α5lngovi, t+εi, t

(7)

其中,i表示国别,t表示时间,被解释变量lnwel为按照本文方法测算的综合福利水平的对数,解释变量rftd为对外贸易规模,status为人均收入水平,scale为国家规模,edu为教育水平,gov为政府规模,ε为随机误差项。

上述模型只是在平均意义上检验贸易的综合福利效应,为了进一步考察这种效应在不同国家之间可能存在的差异,引入分工地位和国家规模两个反映国别差异的重要因素作为调节变量,即:

lnweli, t=α0+α1lnrftdi, t+α2lnrftdi, t×lnstatusi, t+α3lnrftdi, t×lnscalei, t

+α4lnstatusi, t+α5lnscalei, t+α4lngovi, t+εi, t

(8)

(二)指标的度量

1.核心解释变量

(1)对外贸易规模(rftd)

归纳已有文献可以看出,贸易与福利发展之间存在广泛而复杂的内在联系。贸易可以通过增加参与国居民收入从而提高消费水平,这是贸易会带来经济收益即有利于福利发展的一面;但另一方面贸易也会因其收入分配效应而拉大参与国国内收入差距从而对综合福利造成负面影响。而贸易对不同国家就业与闲暇、环境与健康的影响不尽相同,会使一些国家在闲暇与预期寿命福利意义上受益,而另一些国家则会付出代价,因此在平均意义上还无法对此做出准确判断。可以看到,综合意义上贸易对福利的影响仍然有待进一步的实证检验。在具体的指标选择方面,本文采用学术界常用的做法,以对外贸易依存度,亦即是贸易总额占当年GDP的比重来反映一国对外贸易规模,数据选自Penn World Table 8.0。

(2)对外贸易规模(rftd)与分工地位(status)交互项

该交互项反映分工地位对贸易综合福利效应的影响。从文献回顾可以看出,分工地位对贸易综合福利效应的影响虽然也是全方位的,但影响方向似乎较为一致。尽管在国家间贸易收益分配、社会公平等方面存在个别不同意见,但已有的理论与实证研究大多表明贸易会通过对收入进而对消费、闲暇、社会公平的作用而更有利于高分工地位国家的综合福利发展。与此不同的是,在环境与健康方面虽有完美“环境避难所”等理论命题,然而相关实证研究却结果迥异。综合来看,似乎发达国家可以在付出更少代价的同时获取更多的贸易收益。因此,预计该交互项的系数符号为正。

在分工地位的度量方面,结合本文的需求和研究实际,使用人均收入水平这一在综合意义上体现一国经济发展水平和生产要素禀赋情况的代理指标来反映该国在全球价值链上的分工地位(Hausmann et al.,2005)[27]。同时,在具体计算时采用该国的人均GDP除以美国当年水平来体现分工地位的相对性内涵,数据来源同样为Penn World Tables 8.0。

(3)对外贸易规模(rftd)与国家规模(scale)的交互项

该交互项反映国家规模对综合贸易福利效应的影响。从已有文献看,国家规模对贸易综合福利效应的影响主要体现在收益分配和社会公平两个方面,其基本结论是大国参与贸易比小国收益更少,同时国内收入差距的加剧程度也较之于小国更为严重。因此,预测该交互项系数的符号为负。

对于国家规模通常可采用经济总量、人口数量等指标来衡量,采用经济总量即GDP总值,是目前较为流行的做法。考虑到经济学上国家规模的相对意义,同样对变量以美国为参照进行相对化处理。该数据来自于Penn World Tables Version 8.0。

2.控制变量

(1)人均收入水平(status)

人均收入作为反映一国经济社会发展水平的综合性指标对福利有重要影响已成为公认的事实,因此本文将其作为控制变量引入模型。但由于已经引入对外贸易规模与分工地位的交互项,作为分工地位代理变量的相对人均收入已存在于模型之中。为了与交互项保持一致,人均收入项同样采用与美国的相对值来表示,这样的处理并不会改变最终计量结果。

(2)国家规模(scale)

结合前文的综述可以看到,更大规模的国家能够发挥其在公共服务和经济总量方面的规模优势,在更大的体量和层面上统筹社会资源,发挥协同效应(Aghion et al., 2002)[28],但从另一个角度上也会带来发展不平衡、行政成本上升等潜在不利因素。虽然这一因素具体影响方向仍有待商榷,但其对于一国经济发展乃至社会福利的影响已经愈发成为学术界的共识,将这一变量纳入模型十分有必要。与人均收入类似,为了保持模型的前后一致性,同样采用与美国当年水平的相对值。

(3)教育水平(edu)

受教育水平会影响居民消费行为,改善居民健康水平,对社会公平也有积极作用。教育的这些功能都会直接影响本文所定义的“综合福利”,因此将教育普及程度作为控制变量加入模型,具体采用Penn World Tables Version 8.0提供的人力资本指数来表示。该指数基于居民受教育年限和回报综合构建,是一个较好地反映教育水平的指标。

(4)政府规模(gov)

政府对于经济的发展尤其是社会福利有着不可替代的促进和调节职能,因此有必要将其作为控制变量纳入模型中。政府所能起到的作用很大程度上取决于它所能够调动的资源,因此选取政府购买支出占本国GDP的比重来反映该国的政府规模,数据来源于Penn World Tables 8.0。

四 估计结果

为了找到恰当的计量分析方法,首先使用面板数据的普通最小二乘法进行回归和相关检验。在模型的选择方面,面板设定的F检验结果显示个体效应高度显著,Breusch-Pagan LM检验的结果表明,较之于混合回归,随机效应模型更为合适,Hausman检验结果在1%的水平上拒绝了原假设,综合以上检验结果看,采用固定效应模型为宜。但除上述检验外,关于方程的估计还要密切关注几个潜在的问题,包括异方差性、组内自相关和组间截面相关等。虽然已经对所有变量取自然对数以减小异方差,但相应的统计检验结果却仍然表明模型存在着较为明显的异方差、组内自相关和组间截面相关效应,对回归结果的有效性造成影响。具体检验结果见表1。

表1 计量模型检验结果

因此本文利用Driscoll和Kraay“异方差-序列相关-截面相关”稳健型协方差矩阵来修正系数的标准误,以控制短面板数据异方差、组内自相关、截面相关所带来的影响,回归结果见表2。

表2 估计结果

(续上表)

变量(1)(2)(3)lnscale-0694∗∗∗-0601∗∗∗-0514∗∗∗(-1164)(-1104)(-890)lnedu2704∗∗∗2883∗∗∗2944∗∗∗(3411)(3183)(2877)lngov0181∗∗∗0148∗∗∗0163∗∗∗(623)(635)(696)_cons-4640∗∗∗-4544∗∗∗-4366∗∗∗(-2247)(-2259)(-2083)R-squard077690794008084F787758925543510[00000][00000][00000]N132013201320

注:圆括号内的数值表示t统计量,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,方括号内的数值为相应检验统计量的p值。

(一)平均意义分析

从表2列(1)的回归结果可以看出,lnrftd的系数显著为正,表明在平均意义上贸易对综合福利具有正向影响,说明即使考虑福利的非经济方面及发展贸易所付出的代价,贸易仍然可以通过全球范围内的资源优化配置促进各国福利发展。这与前人基于收入视角的研究结论相比,在作用方向上是一致的,但大小却存在明显差异。根据回归方程,对外贸易依存度每提高1%,综合福利水平会提高0.032%,按对外贸易依存度67%的样本均值进行换算可以得出,对外贸易依存度每提高1个百分点能够带来0.047%的福利增长,这远远低于以往研究关于贸易收入效应的估计结果。Frankel和Romer(1999)[2]所做的经典研究显示,对外贸易依存度每提高1个百分点,能够带来0.85%的人均收入增长,而其使用地理距离工具变量的估计结果甚至显示出了更大的收入效应,即对外贸易依存度每提高1个百分点,人均收入会提高2%。虽然由于考察对象、样本选取、模型设定等原因,估计结果之间并不具有严格的可比性,但如此大的差距仍然有其明显的经济学含义,适当的比较对全面理解贸易在经济社会发展中的真实意义仍然是有益的。事实上,贸易带来的不仅仅是收入增长,也会使参与国付出相应的代价,如劳动时间延长、环境恶化导致健康水平下降、社会不平等程度加剧等,因此单纯收入角度的考察往往会高估贸易的福利效应。

在控制变量中,人均收入项的系数为正,表明收入的提高能够显著改善居民福利,这与长期以来的经济学思想是一致的,教育和政府在福利发展方面的作用也得到了肯定。国家规模的系数显著为负,这与Alesina et al.(2005)[7]等类似研究得出的国家规模有利于经济增长的结论有所不同,但似乎并不矛盾。仅就经济增长而言,大国可能具有某种优势,但更大规模的国家也会在社会公平、公共服务等诸多方面存在不利因素,从福利意义上讲利弊并存,本文研究结论应是其负面效应大于正面效应的结果。

(二)贸易的福利效应存在国别差异吗?

表2列(2)和列(3)显示了在模型中逐步引入对外贸易规模与分工地位、对外贸易规模与国家规模的交互项,以检验贸易的综合福利效应在不同国家之间是否存在差异的回归结果。

从列(2)的回归结果可以看出,对外贸易规模与分工地位的交互项系数符号为正,并且在1%水平上通过显著性检验,在进一步引入对外贸易规模与国家规模的交互项进行回归后,该交互项系数的符号和显著水平仍保持不变(见列(3))。这表明一国贸易的福利效应会显著受其分工地位的影响,且分工地位越高的国家其贸易的福利效应越大。尽管分工地位对贸易综合福利效应的影响在某些构成要素上存在不确定性,但总体上看贸易对高分工地位国家更为有利的基本判断仍然得到了肯定,也符合发达国家在“贸易福利”分配中占据优势地位的直观认识。再看列(3)显示的估计结果,对外贸易规模与国家规模的交互项系数显著为负,说明大国贸易的福利效应不如小国,大国在开放进程中会由于贸易条件恶化、社会不平等加剧等不利因素而弱化其贸易福利效应的预期得到了证实。

综合以上检验结果,贸易的福利效应在不同国家之间存在着显著差异,分工地位越高、规模越小的国家福利获益越大,而分工地位越低、规模越大的国家福利获益越小。贸易所带来的利益在不同国家之间的分配是不公平的,贸易收益分配与代价分担的不均衡是其背后的基本机制。

为了进一步考察这种差异的大小,将表2列(3)的结果用如下回归方程来表示:

lnweli, t=0.051lnrftdi, t+0.144lnrftdi, t×lnstatusi, t-0.037lnrftdi, t×lnscalei, t+Xi, t

(9)

其中Xi, t为控制变量,对前三项提取公因式lnrftd后,可得贸易福利效应的弹性系数(effect)为:

effecti, t=0.051+0.144×lnstatusi, t-0.037×lnscalei, t

(10)

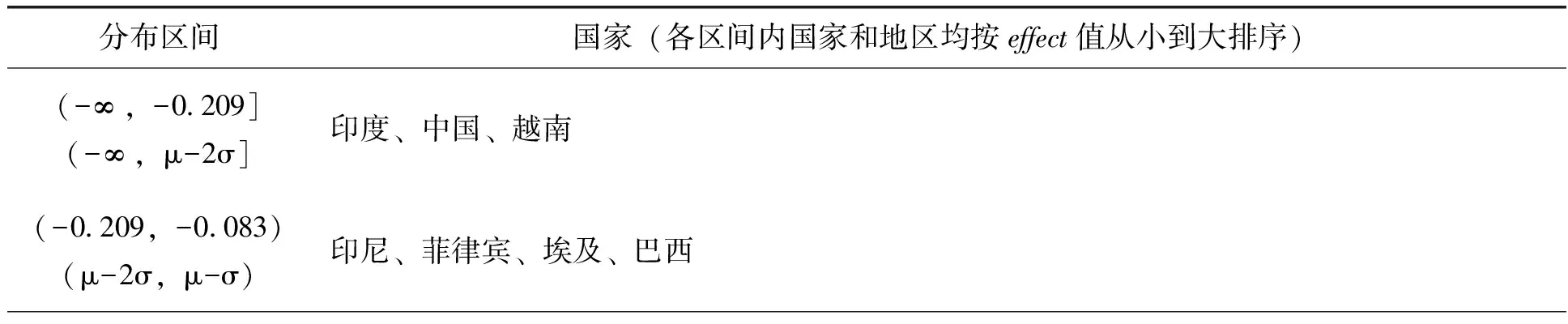

将各国分工地位和国家规模的均值代入式(10),可以计算出样本国家的effect值,具体分布见表3和表4。

从表3和表4可以看出,effect的样本均值为0.039,这与前文得出的“在平均意义上贸易对综合福利有正向影响”的结论是一致的。effect值的标准差为0.1288,离散系数为308%,而同样采用本文的样本数据,基于Alesina et al.(2005)[7]引入国家规模作为调节变量所构建的贸易对人均收入影响的回归方程,计算得到相应的离散系数仅为123%,二者存在明显差异,即本文得出的贸易福利效应在不同国家之间表现出了更大的离散性。一是由于本文为了更准确地考察贸易福利效应的国别差异,同时引入了分工地位和国家规模两个调节变量,而Alesina et al.(2005)[7]忽视了分工地位这一公认的重要因素;二是本文所考察的是综合意义上的贸易福利效应差异,包括闲暇、预期寿命、社会公平等非经济因素,综合考虑了不同国家参与贸易的收益和代价。因此,Alesina et al.(2005)[7]等的研究可能低估了贸易福利效应的国别差异。

表4 样本国家effect值分布情况

(续上表)

分布区间国家(各区间内国家和地区均按effect值从小到大排序)(-0083,0162)(μ-σ,μ+σ)泰国、伊朗、秘鲁、南非、哥伦比亚、墨西哥、俄罗斯、委内瑞拉、土耳其、罗马尼亚、阿根廷、哈萨克斯坦、马来西亚、波兰、牙买加、智利、保加利亚、哥斯达黎加、韩国、美国、日本、巴拿马、德国、西班牙、匈牙利、法国、乌拉圭、意大利、英国、立陶宛、克罗地亚、拉脱维亚、葡萄牙、斯洛伐克、捷克、希腊、加拿大、澳大利亚、荷兰、以色列、比利时、瑞典、新西兰、奥地利、芬兰(0162,0285)(μ+σ,μ+2σ)中国香港、斯洛文尼亚、爱尔兰、瑞士、新加坡、挪威、塞浦路斯[0285,+∞)[μ+2σ,+∞)卢森堡

低分工地位国家不但在贸易收益分配中处于不利地位,而且在闲暇、环境与健康、社会公平等方面也会付出更多的代价,特别是在那些发展中大国更是如此,而发达国家可以利用其有利的分工地位以更少的代价攫取更多的贸易利益。尤其是近二三十年来,全球分工模式发生了深刻变化,生产过程深度分割,发达国家对产业链的整合及对全球经济的控制能力达到了前所未有的程度。这可能是造成贸易福利效应在不同国家尤其是发达国家与发展中国家之间存在较大差异亦即贸易福利分配不公平的根本原因。

(三)贸易会导致福利恶化吗?

为了考察贸易是否会导致一国福利恶化,首先用图1直观描述样本国家福利水平与贸易福利效应之间的对应关系。从中可以看出,各国贸易福利效应与其福利水平之间基本保持单调递增的趋势,福利水平越高的国家,其贸易的福利效应系数也越大,即贸易会进一步拉大不同国家之间业已存在的福利差距。因此,在相对或福利赶超意义上,贸易导致福利恶化可能是一种较为普遍的现象,将其定义为“贸易福利相对恶化效应”。为了进一步验证这种关系,引入对外贸易规模与综合福利水平滞后一期的交互项进行回归,结果显示这一交互项系数为正,且在5%水平通过显著性检验,即证明了这种“贸易福利相对恶化效应”的存在。由于篇幅所限,具体回归结果在此略去。

从上述计算结果(表4)不仅可以看出贸易福利效应在不同国家之间存在较大的差异,还可以发现另一个值得注意的现象,即一些国家的effect值为负数,表明这些国家参与贸易在绝对意义上也有可能不利于本国的福利发展,即产生所谓“贸易福利绝对恶化效应”。

为了找到贸易福利正负效应的“门槛”,令式(10)中的effect值为0,可得贸易福利效应的“联合门槛”方程:

0.051+0.144×lnstatusi, t-0.037×lnscalei, t=0

(11)

图2给出了这条“门槛线”即福利效应为0的“无差异曲线”,同时列出了22年观察期内各样本国家分工地位和国家规模经过对数处理的平均值。贸易福利效应“门槛线”的基本经济含义是:位于该曲线上的国家,其贸易的福利效应为0;位于该曲线上方的国家,其贸易的福利效应为正,且越远离该曲线其效应越大;而位于该曲线下方的国家,其贸易的福利效应为负,且越远离该曲线其贸易对福利水平的负向影响越大。

图1 样本国家贸易福利效应与福利水平的对应关系

但需要指出,上述“门槛线”的计算建立在回归结果基础之上,其本身会存在误差。为了更准确判断“门槛效应”在现实中是否存在,进一步计算了“门槛线”的置信区间。首先,根据effect各构成要素计算其标准差,具体为:

(12)

由此,可以得到置信度为95%的“门槛线”区间,其上下限为:

0.051+0.144×lnstatusi, t-0.037×lnscalei, t=±2σeffect

(13)

上述两条“门槛边界线”同样在图2中画出。可以认为,在两条“门槛边界线”之间的区域effect值的符号存在较大的不确定性,而在上下边界线之外的区域effect值的符号则是较为确定的,即当某个国家处于“门槛下边界线”的下方,其参与贸易对本国福利具有显著负向效应;而当某个国家处于“门槛上边界线”的上方,其参与贸易对本国福利具有显著正向效应。具体到考察的样本,共有23个国家或地区越过“门槛上边界线”,这其中除了新加坡、中国香港等二战后通过贸易和开放实现工业化的小型经济体之外,都是传统经济强国,美国、日本、德国等国家虽然经济规模较大,但仍然凭借其分工地位优势越过了“门槛上边界线”。而样本中虽然有21个国家或地区位于“门槛线”下方,却没有国家位于“门槛下边界线”之下,纵观全球经济的现实及可以预见的未来,都难以有国家越过该条下边界线。综合以上分析,对“贸易福利绝对恶化效应”是否一定会发生尚不能得出确切的结论,但 “贸易福利绝对恶化效应”在一些国家发生的可能性是存在的,尤其是像中国、印度、越南、印尼等发展中大国,在参与国际分工与贸易过程中面临着较大的福利恶化风险。

图2 贸易福利效应“门槛”与样本国家分布

六 结论与启示

(一)结论

与以往主要从收入视角进行的研究不同,本文从综合意义上实证考察贸易的福利效应,尤其是这种福利效应在国家间的差异。主要结论如下:

1.贸易对综合福利具有显著正向影响。这说明即使考虑福利的非经济因素及发展贸易所付出的代价,贸易仍然可以通过全球范围内的资源优化配置把“福利蛋糕”做大,从平均意义上促进各国福利发展,但与传统基于收入视角的研究结论相比,这种效应已大打折扣。贸易通过提高居民收入从而促进消费增长的福利正向效应在很大程度上被闲暇、环境与健康、社会公平等方面的牺牲所抵消。

2.贸易的综合福利效应在不同国家间存在较大差异。即分工地位越高、规模越小的国家,参与贸易所带来的福利效应越大;而分工地位较低、规模较大的国家其贸易福利效应相对较小。发展中国家尤其发展中大国不但在贸易收益分配中处于不利地位,而且在闲暇、环境与健康、社会公平等方面付出了更多的代价,而发达国家则利用其有利的分工地位以更少的代价获取了更多的贸易利益,贸易“福利蛋糕”在发达国家和发展中国家之间的分配表现出较大的不公平。

3.在所考察的样本国家中,贸易的综合福利效应与其福利水平之间呈单调递增趋势并存在显著的正相关关系。福利水平越高的国家其贸易的福利效应也越大,反之亦然,即贸易会进一步拉大不同国家之间业已存在的福利水平差距,“贸易福利相对恶化效应”是一种普遍现象。发展中国家想要在所谓 “自由的分工与贸易”框架下,仅仅通过对外贸易实现“福利赶超”似乎并不现实。

4.贸易的综合福利促进作用存在“门槛效应”。即如果一国处于“分工地位-国家规模联合门槛”之下,其贸易福利效应可能在绝对意义上也是负向的,参与贸易反而不利其福利发展,即存在所谓的“贸易福利绝对恶化效应”。尽管基于已有的数据和所采用的分析方法,尚无法“准确”断言这种现象是否一定会发生,但“贸易的绝对福利恶化效应在一些国家尤其是发展中大国有可能发生”仍是本文可以得出的一个确切结论。

(二)启示

综合以上研究结论,得出以下几点启示:

1.基于“综合福利公平”原则,重构国际贸易规则体系。上述结论表明,在所谓“公平、自由”原则之下的贸易,事实上会造成不同国家之间贸易利益分配的不公平,进一步拉大发达国家与发展中国家的福利差距,甚至在一些国家造成福利恶化效应,加剧国际间的发展不平衡。这既不利于发展中国家改变在国际分工中的被动地位,实现福利赶超,也会导致经济全球化进程矛盾重重而不可持续,从长期来看对发达国家乃至整个世界经济的稳定发展也会产生极为不利的影响。因此,逐步摆脱基于传统贸易理论和简单博弈思维制定贸易规则的窠臼,全面考虑各国的贸易利益和代价,处理好“规则公平”和“事实公平”之间的关系,在“综合福利公平”和“事实公平”的思维方式下重构国际贸易规则体系,应是符合世界各国共同利益、保持全球经济和谐可持续发展的一个重要战略选择。需要指出,基于“综合福利公平”原则重构国际贸易规则体系,并不是简单的“平均主义”,而是要更多关注发展贸易所付出的代价及其可能产生的外部性,走出片面追求经济利益最大化的认识误区。

2.建立并完善发展中国家利益共同体,优化全球经济治理体系。“分工地位对贸易福利效应具有重要影响”意味着在发展水平相近的国家之间,贸易利益的分配相对更为公平。因此,在发展水平相近的国家之间,采取更为紧密的贸易及经济合作安排也就更符合“福利公平”的原则,欧盟、北美自由贸易区等经济一体化组织的成功似乎已验证了这一点,东盟、“金砖国家”也进行了有益的尝试,但总体上看发展中国家之间的经济一体化安排无论在深度、广度还是在实施效果上仍然存在较大的发展空间和潜力。发展中国家应当摆脱局限于地理区域的合作范式,积极寻求与发展水平相近、有更多共同利益诉求的国家和地区建立更紧密的合作伙伴关系,逐步形成以发展中国家为主导的经济合作组织和“命运共同体”。这一方面可以更大限度、更公平地分享贸易利益,另一方面能够以相对统一的步调与发达国家及其主导的区域性组织进行磋商,增强话语权,共同寻求更为公平的全球经济合作模式和制度安排。如果能够形成这种纵横结合的全球经济治理体系,将更有利于全球资源的优化配置和世界经济的长远发展。

3.作为发展中大国,中国应审慎制定对外开放战略。本文的实证研究与历史经验表明,小国可以从贸易中获益更多从而更有可能借助于出口导向战略实现赶超,新加坡、中国香港等国家和地区都是成功的范例。但对于像中国这样的发展中大国,其贸易利益往往被大国效应和低分工地位双重弱化,想要复制小型经济体出口导向为主的发展路径可能并不现实,与之相比,德国、美国等配合国内经济发展战略采取适度保护而成功实现“大国崛起”的历史经验似乎更值得借鉴。在经济全球化进程不断加快的背景下,中国继续坚持对外开放毋庸质疑,但也应认识到世界经济格局正在发生深刻变化,以及作为发展中大国在参与国际分工和经济社会发展方面优劣势并存的基本事实,针对不同贸易伙伴采取差异化的经济合作安排与策略,积极参与全球经济治理和发展中国家利益共同体建设,以寻求更加公平、合理的对外开放利益,使对外开放更好地服务于国内经济社会转型与和谐发展。实施以国内经济社会长远发展为导向的对外开放战略,改变长久以来“被分工”、“被治理”的不利地位,实现对外开放的全球合理化布局,应是中国进一步深化对外开放的一个基本战略方向。同时,可通过适当的国内政策和规制措施,降低由于对外开放可能造成的诸如劳动负担过重、工作条件与环境恶化、收入差距拉大等负面效应,趋利避害,实现对外开放战略的平稳过渡和顺利转型。

[参考文献]

[1] Dollar, D.. Outward-oriented Developing Economies Really do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985[J].EconomicDevelopmentandCulturalChange, 1992, 40(3): 523-544.

[2] Frankel, J. A., Romer, D.. Does Trade Cause Growth?[J].AmericanEconomicReview, 1999, 89(3): 379-399.

[3] Gereffi, G., Humphrey, J.. Sturgeon T.. The Governance of Global Balue Chains[J].ReviewofInternationalPoliticalEconomy, 2005, 12(1): 78-104.

[4] Grossman, G. M., Helpman, E.. Trade, Knowledge Spillovers, and Growth[J].EuropeanEconomicReview, 1991, 35(2-3): 517-526.

[5] 易先忠, 欧阳峣. 中国贸易增长的大国效应和“合成谬误”[J]. 中国工业经济, 2009, (9): 36-46.

[6] Chenery, H., Robinson, S., Syrquin, M..IndustrializationandGrowth:AComparativeStudy[M]. New York: Oxford University Press, 1986.

[7] Alesina, A., Spolaore, E., Wacziarg, R.. Trade Growth and the Size of Countries[R]. Handbook of Economic Growth, 2005.

[8] Helpman, E., Itskhoki, O., Redding S.. Inequality and Unemployment in a Global Economy[J].Econometrica, 2010, 78(4): 1239-1283.

[9] Perry, G., Olarreaga, M.. Trade Liberalization, Inequality and Poverty Reduction in Latin America[R]. ABCDE103, 2006.

[10] 曾国彪, 姜凌. 贸易开放、 地区收入差距与贫困: 基于CHNS数据的经验研究[J]. 国际贸易问题, 2014, (3):72-85.

[11] Spilimbergo, A., Londoo, J. L., Székely, M.. Income Distribution, Factor Endowments, and Trade Openness[J].JournalofDevelopmentEconomics, 1999, 59(1): 77-101.

[12] 王少瑾. 对外开放与我国的收入不平等——基于面板数据的实证研究[J]. 世界经济研究, 2007, (4): 16-20, 9, 87.

[13] 陈怡, 孙文远. 贸易开放、 出口商品结构与收入不平等——基于南北贸易模型的经验分析[J]. 国际贸易问题, 2015, (10): 152-164.

[14] Card, D., Krueger, A. B.. Time-series Minimum-wage Studies: A Meta-analysis[J].TheAmericanEconomicReview, 1995, 85(2): 238-243.

[15] 俞会新, 薛敬孝. 中国贸易自由化对工业就业的影响[J]. 世界经济, 2002, (10): 10-13.

[16] Revenga, A. L.. Wage Determination in an Open Economy: International Trade and US Manufacturing Wages[R]. Unpublished Paper, Harvard University, 1990.

[17] 周申, 李可爱, 鞠然. 贸易结构与就业结构: 基于中国工业部门的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2012, (3):63-75, 101.

[18] Grossman, G. M., Krueger, A. B.. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[R]. National Bureau of Economic Research No.w3914, 1991.

[19] Copeland, B. R., Taylor, M S.. North-South Trade and the Environment[J].TheQuarterlyJournalofEconomics, 1994, 109(3): 755-787.

[20] Dean, J. M.. Does Trade Liberalization Harm the Environment? A New Test[J].CanadianJournalofEconomics/Revuecanadienned′économique, 2002, 35(4): 819-842.

[21] 赵忠秀, 王苒, 闫云凤. 贸易隐含碳与污染天堂假说——环境库茨涅兹曲线成因的再解释[J]. 国际贸易问题,2013, (7): 93-101.

[22] Sen, A.. Well-being, Agency and Freedom: The Dewey lectures 1984[J].TheJournalofPhilosophy, 1985, 82(4): 169-221.

[23] 方福前, 吕文慧. 中国城镇居民福利水平影响因素分析——基于阿马蒂亚·森的能力方法和结构方程模型[J]. 管理世界, 2009, (4): 17-26.

[24] Fleurbaey, M., Gaulier, G.. International Comparisons of Living Standards by Equivalent Incomes[J].TheScandinavianJournalofEconomics, 2009, 111(3): 597-624..

[25] Jones, C., Klenow, P.. Beyond GDP? Welfare Across Countries and Time[R]. NBER Working Paper, No.16352, 2010.

[26] Rawls, J..ATheoryofJustice[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

[27] Hausmann, R., Hwang, J., Rodrik, D.. What you Export Matters[J].JournalofEconomicGrowth, 2007, 12(1): 1-25.

[28] Aghion, P., Bloom, N., Blundoll, R., et al.. Competition and Innovation: An Inverted U Relationship[R]. Harvard University Working Paper, 2002(9).

——基于《德意志意识形态》的分析