PDCA循环管理措施在急诊急救中的应用效果研究

李斌斌

(重庆市涪陵中心医院 急诊科, 重庆, 408000)

急诊科是医院中接受重症患者的场所,由于接诊患者的疾病类型多,管理任务和抢救任务均较重[1]。与常规科室患者相比,急诊科室患者具有病情重、发病急、社会背景复杂以及年龄跨度大等特点,大大增高了临床护理难度。由于急诊患者病情急、重、危,易导致患者及家属情绪不稳定,进而引发各种异常状况,因此对急诊科患者采取有效的护理干预措施十分重要[2]。大量临床研究表明,急诊科常规护理干预的干预范围小,不能有效满足急诊科的护理需求,临床效果并不理想,导致患者及家属护理满意度降低,此外在治疗过程中还容易发生医疗事故,因此护理人员需对急诊患者实施高质量的护理干预措施[3]。PDCA主要是通过计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)以及评价(Action)4个阶段对患者进行干预的方法,能够取得良好的效果[4]。本研究探讨了PDCA循环管理措施在急诊急救中的应用效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院急诊科护理管理小组共22名成员,均为女性,为护士8名、护师7名、主管护师6名以及主任护师1名; 文化程度为本科10名,专科12名; 年龄21~35岁,平均(27.38±4.75)岁。选取本院2015年3月—2017年3月接诊的100例急诊患者进行研究,根据入院ID号尾号随机分为实施前组和实施后组。实施前组50例患者中,男24例、女26例,年龄18~64岁,平均(40.21±7.62)岁,疾病类型为严重创伤6例、急性腹泻9例、急腹症7例、早产难产5例、急性心肌梗死8例、脑卒中9例、骨折6例; 实施后组50例患者中,男23例、女27例,年龄18~63岁,平均(39.21±7.21)岁,疾病类型为严重创伤7例、急性腹泻9例、急腹症6例、早产难产7例、急性心肌梗死6例、脑卒中8例、骨折7例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方 法

1.2.1 计划阶段(P): 护理人员全面评估患者疾病情况,仔细分析护理过程中可能出现的问题和影响护理正常执行的有关因素。同时,护理管理小组根据患者自身需求和疾病对应科室的具体护理特点,制定护理计划,评估相关考核指标和预计护理效果,各护理人员根据自身护理经验对所制定的计划进行分析、指正,综合得出最完善的护理措施,然后由小组执行,并互相监督指正。

1.2.2 实施阶段(D): 在管理模式实施前,小组集中学习疾病相关知识、护理知识以及基本操作技能,同时激励科室其他工作人员也参与到学习中,从而提高医疗质量,并强调在护理管理中对患者进行全面性和整体性护理干预的重要性。此外,指导患者掌握护理的相关评价指标,并按照指标落实情况进行评价。定期安排患者综合考察护理管理小组的护理效果,了解护理效果的同时提出更好的建议,并制定相关奖惩措施,从而监督和鼓励护理人员执行护理工作。

1.2.3 检查阶段(C): 在急诊患者护理过程中,分阶段检查评定护理质量,通过全面、客观的评价标准对护理的综合效果进行评价。定期检查护理效果,及时纠正患者提出的问题,并提出建议,及时消除在患者护理管理中出现的问题,从而改善护理效果和质量,并避免护理过程中发生各种意外。

1.2.4 评价总结阶段(A): 全面评定以上3个阶段的总体护理效果,也可在以上3个阶段的任意时间进行护理效果的总结评价,由小组对护理工作进行经验总结,分析现阶段困难,并适时调整护理干预目标,从而加强护理工作的目的性。此外,对下一阶段的护理工作进行分析,制定合理、科学的护理措施,护理人员在护理工作中及时总结经验,从而提高整体护理质量。

1.3 观察指标

分析并比较2组患者的护理满意度、各项护理质量指标。① 护理满意度: 采取自制量表评价患者对护理工作的满意度,包括护理工作态度、护理工作质量、护理人员形象、环境卫生以及治疗护理速度,均采取百分制, <60分为不满意, 60~85分为比较满意, >85分为满意。② 各项护理质量指标: 调查并记录医患执行率、无菌药品合格率以及消毒隔离合格率。

1.4 统计学分析

统计数据选择SPSS 18.0软件包,计数资料采取χ2检验,表示为[n(%)], 等级资料采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 患者护理满意度

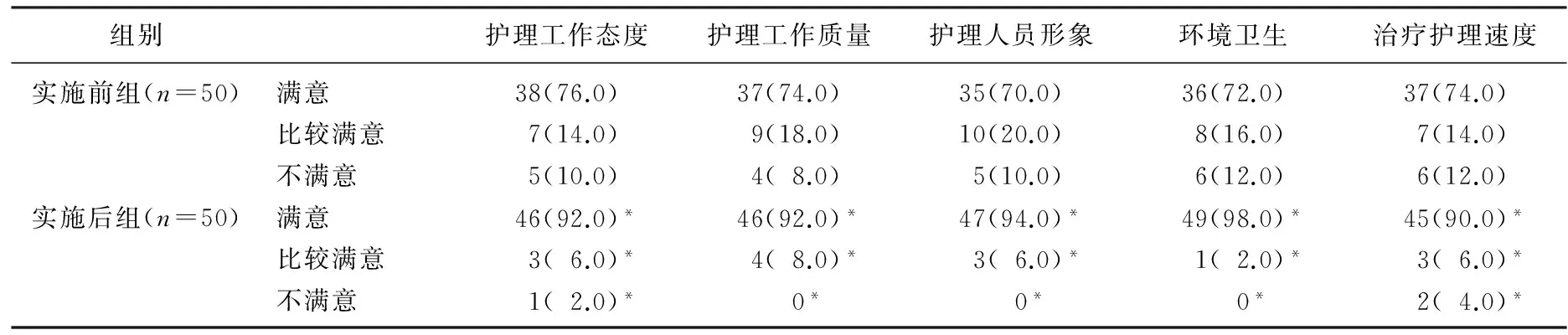

实施后组对护理工作态度、护理工作质量、护理人员形象、环境卫生以及治疗护理速度的护理满意度均显著高于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 2组患者护理满意度情况比较[n(%)]

2.2 护理质量指标

实施后组的医患执行率、无菌药品合格率以及消毒隔离合格率均显著高于实施前组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组患者各项护理质量指标比较 %

3 讨 论

急诊科是医院重要的一线科室,主要任务是应对紧急、突发灾害事件,对急诊患者进行救治以及分流,其护理效果直接关系患者转归以及医院的发展和社会形象,同时也是医院医疗质量的窗口[5]。此外,急诊科的护理技术要求全面、护理难度较大,加上病员较多,流动性较大,患者病情和临床表现差别较大,若不及时、正确地对患者进行处理和分诊,将影响预后,甚至危害患者的生命安全[6]。近年来,随着人们法律意识增强、认知水平提高,对于医疗服务质量的要求也随之升高,以往的急诊科急救护理措施已不能跟上新形势,因此,采取更加全面的护理措施十分重要[7]。

PDCA循环是由计划(P)、实施(D)、检查(C)以及评价(A)4个环节环环相扣的一种新型护理模式[8]。P是护理的计划阶段,主要是由护理人员根据相应科室的护理工作内容、自身护理经验以及对患者的护理需求进行全面评估,从而制定的护理干预目标和计划,旨在为之后的护理工作提供依据; D是护理的实施阶段,主要是由护理人员按照护理计划的内容严格执行,并在实施计划的同时,及时考核和观察,跟进护理进度,调整护理目标、方法; C是护理的检查阶段,主要是全面评估检查护理效果并及时跟进,时刻督促护理人员严格按照计划执行,同时及时纠正和建议护理过程中出现的问题,完善护理干预步骤; A是护理的评价总结阶段,其可用于P、D、C的任意时间段,主要是对护理人员的工作效果进行及时总结,并科学分析,为下一步的临床护理提供方向,进而提高护理质量[9-10]。

本院结合患者实际需求,在PDCA模式中,从提高护理人员认知水平、操作水平等入手,使人人都能参与管理,由个人小循环组成急诊科室的大循环,时刻总结自身不足并互相督促、学习,从而提高工作质量以及护理质量,一环比一环高,然后循环往复,使护理流程更加科学、实用以及人性化,推动急诊科室的大循环逐步上升,进而全面提升护理质量[11-12]。本研究中,实施PDCA后患者组对护理工作态度、护理工作质量、护理人员形象、环境卫生以及治疗护理速度的护理满意度均显著高于实施PDCA前患者组,且医患执行率、无菌药品合格率以及消毒隔离合格率均显著高于实施前患者组,说明PDCA能够提高患者对护理工作的满意度和护理质量[13]。

综上所述,应用PCDA循环模式对急诊科患者进行护理,能够提高护理满意度,提升护理质量,使护理具有目的性和层次性,值得在临床推广应用。

[1] 周艳. PDCA循环模式在急诊科护理质量管理中的应用[J]. 中国临床新医学, 2017, 10(1): 80-83.

[2] 吴妙桓, 郭剑虹, 郑瑞琪, 等. PDCA循环管理法在急诊科低年资护士培训中的应用[J]. 中国医学创新, 2013, 10(18): 81-84.

[3] 赵树娟, 孙晔, 张华. PDCA在急诊护理安全管理屏障构建中的作用[J]. 护理学报, 2014, 21(5): 17-19.

[4] 刘艳丽, 任梦薇. PDCA循环在我国护理管理领域应用中的新进展[J]. 中国医药指南, 2014, 12(6): 44-46.

[5] 朱红, 费惠, 严海霞, 等. PDCA循环法联合精细管理降低急诊病房医院感染的临床研究[J]. 中国现代医生, 2014, 52(16): 17-20.

[6] 郑玉琴, 杨燕清, 陈小芬. PDCA循环模式在急诊分诊中的应用[J]. 广东医学, 2014, 35(12): 1975-1976.

[7] 张晓梅, 王兰英. PDCA循环在国内护理领域应用的新进展[J]. 内蒙古民族大学学报: 自然科学版, 2014, 29(4): 474-476.

[8] 杨艳, 鲍益华. PDCA护理模式在急诊科急救中的应用及有效性分析[J]. 吉林医学, 2015, 36(18): 4202-4203.

[9] 潘艳. PDCA循环在急诊护理质量管理持续改进中的应用[J]. 护理实践与研究, 2016, 13(5): 107-109.

[10] 甘白水, 叶丽宜, 梁肇霞, 等. PDCA循环法在急诊科护士交接班质控管理中的应用[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2016, 37(12): 1604-1606.

[11] 李小玲. PDCA循环在护理管理中的应用进展研究[J]. 全科护理, 2017, 15(12): 1442-1444.

[12] 易勇, 石樱. PDCA循环管理法在急诊插管所致呼吸机相关肺炎的应用[J]. 上海医药, 2014, 35(23): 31-34.

[13] 潘璐意, 万光明, 蔡敏华. PDCA循环在急诊科健康教育管理中的应用[J]. 实用临床医药杂志, 2015, 19(18): 58-61.