南疆棉秆生物炭的制备及理化特性分析

王德胜 何 振 冯 勇 李 凡 楚合营

(1 塔里木大学植物科学学院, 新疆 阿拉尔 843300)(2 塔里木大学现代农业工程重点实验室, 新疆 阿拉尔 843300)

1 引言

随着全球化石能源消耗的不断增加,碳减排成为当今社会经济实现长久可持续发展的前提。G20杭州峰会开幕前夕,中美两国联合签署《巴黎协定》标志着全球大气治理进入一个新的时期。生物炭因其具有较高的化学稳定性,可以在土壤中被保存数百甚至上千年。因此,将生物炭和土壤改良相结合,被作为一种有效的固碳技术受到科研工作者越来越多的关注。生物炭是生物质在无氧或缺氧环境中低温热裂解后得到固体产物(炭化温度低于700 ℃)。通过传统炭化工艺制备的炭大多为块状黑炭(black charcoal),如竹炭和木炭。炭黑的主要用途是作为能源炭使用。但是通过现代热裂解工艺生产的生物炭多为粉状或颗粒。生物炭通常含碳50%左右,含少量矿物质和挥发有机化合物,pH值一般呈碱性,不易被微生物降解。生物炭空隙较多、比表面积比较大[1]以及羧基基团等赋予生物炭较强的吸附能力,具有较大的离子交换量。生物炭含有较多的有机碳,其中碳大多以稳定芳香环不规则叠层堆积存在,含烯烃、羟基[2]。生物炭化学成分由于生物质种类和来源不同而有较大变化,如秸秆、木材、草本植物及厩肥等[3-5]。由木本植物制备的生物炭通常含碳量较高,而矿质养分含量较低;秸秆和厩肥生物炭通常含碳量较低,而矿质养分含量比较高[6]。生物质在生物炭中残留有机碳含量[7]、挥发性有机物含量[8-9]、含氮量[10]随炭化温度升高而减少。由于温度升高有助于有机物分解,因此生物质中的含碳物质、低分子有机化合物及含氮物质随温度升高温热解损失增大,而残留量降低。生物炭的固定碳含量、矿物质含量、pH[11]、生物稳定性则随热裂解温度升高而提高。由于热裂解温度增高,易炭化含碳化合物残留降低,生物炭中难分解碳物质比例相应增高,因而其生物稳定性增大。灰分是生物质燃烧后残留的矿物质,炭化温度升高,有机物损失增大,灰分在生物炭中含量相应增大,而灰分是碱性物质,因而生物炭的pH值随生物质热解温度增高而提高。生物炭比表面积、离子交换量、羧基官能团在一定温度范围内随生物质热解温度增高而最大[12]。因此,根据生物炭的不同用途,生物炭制备工艺需要优化。实际上,许多生物炭的特性还有待进一步研究[13]。

新疆是我国优质棉花生产的最主要产区,每年秋收后都会产生大量的棉花秸秆。2013年我国棉秆产量为3 149.5万吨,其中新疆棉秆产量为1 758.8万吨,占全国棉秆总产量的55.8%[14]。因此寻找一条资源化利用棉花秸秆农业废弃物的途径,不但可以避免燃烧秸秆造成的大气环境污染,达到保护环境的目的,而且还可以提高棉田经济效益和农民的经济收入,对于新疆农业可持续性发展、实现资源再生具有重要的经济价值和现实意义。

该研究以新疆棉秆为生物质原料,研究热解温度和加热时间、升温速率对棉秆基生物炭产量和理化性质的影响,并对裂解的棉秆生物炭理化性质进行表征分析,可以为新疆棉花秸秆的综合利用提供一定的理论依据。

2 材料与方法

选取新疆阿拉尔市十团(81. 5°E,40. 2°N)棉花(新路中72号)采收后剩余的秸秆作为生物质原料。为了减少水分对热解试验的影响,首先对棉花秸秆进行自然风干、粉碎、过筛(物料选取粒径均在0. 25~1 mm),然后在真空烘箱中以60 ℃恒温干燥24 h含水率小于10%的10 g棉花秸秆置于GDL-1500X型管式炭化炉(合肥科晶,中国)中制备棉秆生物炭。加热管选用刚玉管,N2流量设为1 L·min-1以保证无氧环境,选取 300 ℃、400 ℃、500 ℃、600 ℃为最高热解温度,选取5 ℃/min、10 ℃/min、15 ℃/min、20 ℃/min为升温速率,热解时间分别设为30 min、60 min、90 min、120 min,在N2气氛环境下冷却至室温。样品名称标记为“升温速率-热解时间-热解温度”。

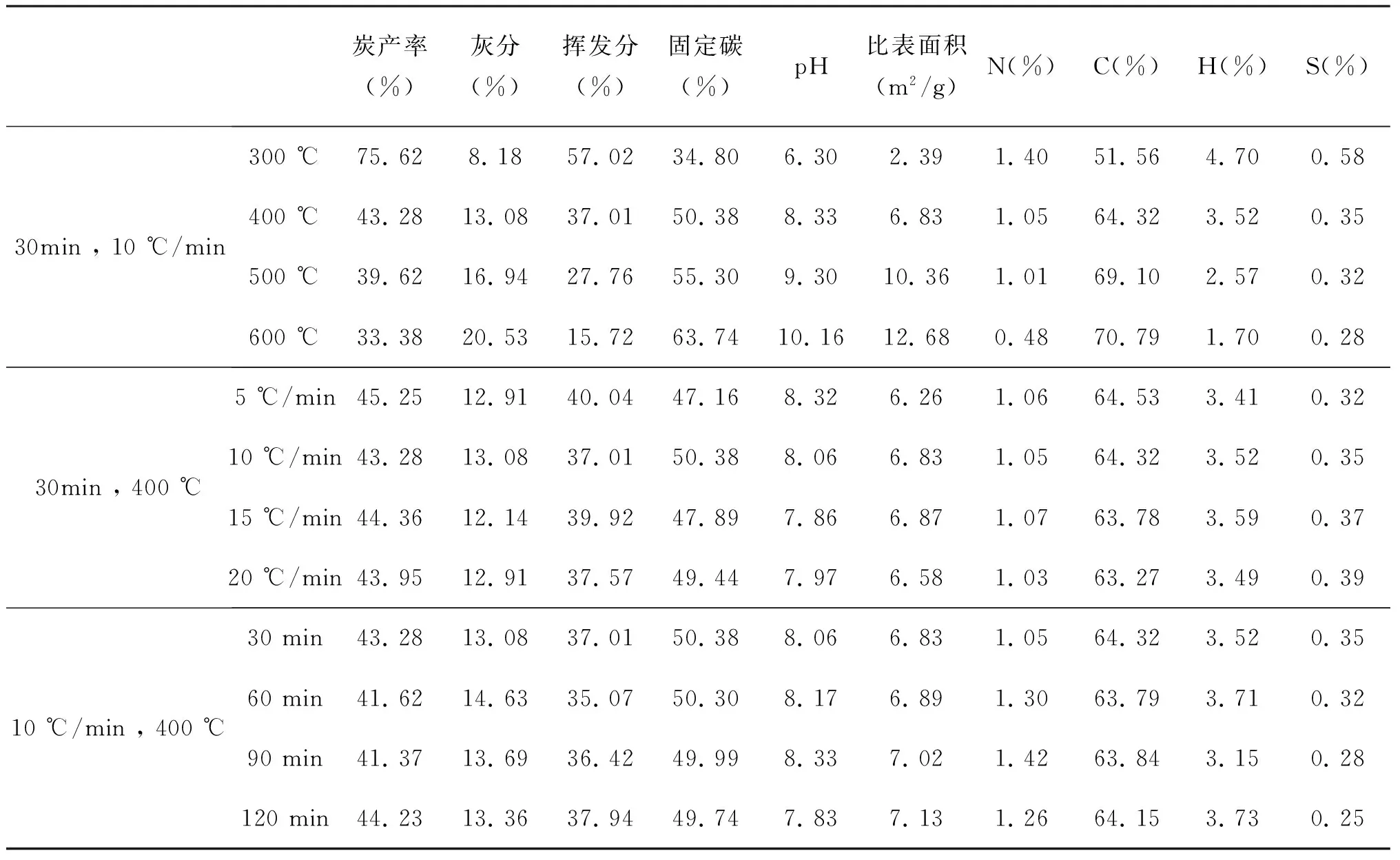

表1 不同条件下制备的棉秆生物炭的理化数据

参照生物炭分析的化学标准方法(ASTM method(D-1762-84)),对制备的棉秆生物质炭进行灰分(Ash)、挥发分(Volatile matter, VM)的测定,固定碳含量通过公式固定碳(Fixed C)=100-VM-ASH获取。对棉秆生物炭样品C、H、N、S元素的测定采用元素分析仪(LEO-CHNS932,USA)。在无灰分的情况下,假设棉秆生物炭仅由C、H、N、S、O元素组成,及O(%)=100-C(%)-H(%)-N(%)-S(%)。傅里叶红外光谱通过取少量干燥棉秆生物炭样品与KBr 混合,研磨均匀,采用压片机压制成片状,再利用IRPrestige-21型傅里叶变换红外光谱仪(Shimadzu,Japan)进行测定。棉秆生物炭XRD测试采用粉末X射线衍射分析仪(XPert Pro,PANalytical,Holand)对棉秆生物炭进行X射线衍射分析。测试条件为:CuKa,30kV,30mA,2θ角测量范围:15°~60°,采用步进扫描方式。

3 结果与分析

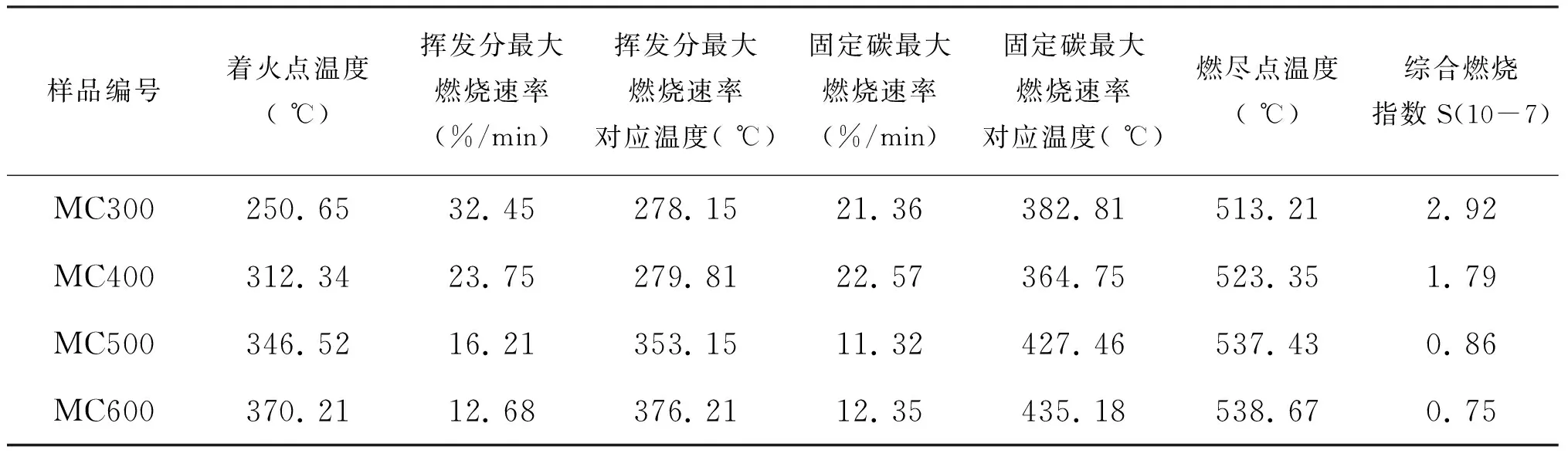

3.1 燃烧特性分析

同步热分析结果显示相同的热解时间下,低温热解的生物炭在受热时除了脱去表面吸附水以外,仍有部分物质热解,失重率偏大;而高温热解的生物炭由于高温下炭化程度更高,因此失重率比较小,500 ℃以后基本趋于稳定,主要的热解反应发生在250~500 ℃之间。从TG曲线可以看出,300 ℃制备的生物炭开始失重的温度最低(约为250 ℃),主要是由于热解温度较低使得炭产物中含有大量的挥发分,挥发分在较低温度下就可以析出燃烧,而随着热解温度的升高,样品中的挥发分逐渐减少,因此样品燃烧的温度也变高(600 ℃热解得到的生物炭开始失重的温度约为320 ℃),着火的难易程度随热解温度升高变的容易。

图1 棉花秸秆生物炭燃烧特性的TG-DTG-DSC曲线

棉花秸秆生物炭样品的TG-DTG-DSC曲线如图1所示。可以看出,棉秆生物炭由于热解条件不同,组成成分的含量也各不相同,它们的燃烧特性也有一定差异,如着火点温度、挥发分和固定碳的最大燃烧速率、挥发分和固定碳最大燃烧速率对应的温度、燃尽点温度、综合燃烧指数S,分别对应的数值列在表2里。棉花秸秆生物炭的燃烧过程大致可分为4个主要阶段:吸附水干燥阶段、挥发分析出阶段、固定碳燃烧阶段和燃尽阶段。

第1阶段是脱水干燥阶段(200 ℃以下),此阶段对应于棉秆生物炭存放时表面吸附水的脱附,最大失重峰位于60~75 ℃之间,失重率为1. 30%~1. 41%/min。第2阶段为挥发分析出阶段(200~350 ℃之间),此阶段主要为生物质炭挥发分的析出阶段。DTG曲线有一个明显的峰。挥发分的析出有利于生物炭内部形成丰富的孔隙,并为固定碳的引燃提供了条件。此阶段的最大失重率在30%以上,失重量超过45%。第3阶段是固定碳燃烧阶段(350~500 ℃)。在此阶段生物炭出现突然失重,DTG和DSC曲线出现尖峰,说明此阶段固定碳发生燃烧并释放一定的热能。第4阶段是燃尽阶段(500~600 ℃),主要生成灰分。燃尽点温度约为520 ℃左右。

表2 气流速率100 ml/min、升温速率20 ℃/min条件下棉花秸秆生物炭的燃烧特征参数

3.2 pH和电导率(EC)表征

对棉花秸秆生物炭样品的pH值和电导率进行测定,研究热解温度、升温速率和保温时间对生物炭pH值和EC值的影响。随着热解温度的升高,生物炭pH值从弱酸性变为碱性,而升温速率和保温时间对样品pH值影响相对较小。随着热解温度的升高,生物炭电导率也逐渐升高,随着保温时间的增加棉秆生物炭的电导率的也逐渐增大,而升温速率对其电导率的变化影响规律不明显,这可能和试验选取的升温速率数值较少有关。

图3 不同炭化温度、不同升温速率和不同保温时间制备的棉秆生物炭pH值与电导率

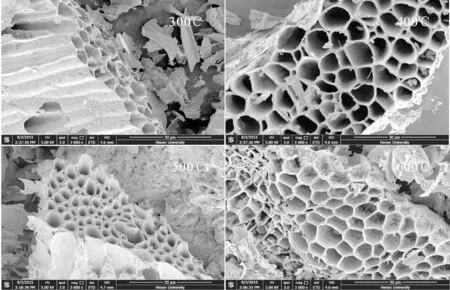

3.3 SEM表征生物炭表面形貌

对棉秆生物炭的表面形貌进行表征,研究不同炭化温度对生物炭外观及其孔隙度的影响。热解温度对棉秆生物炭影响较大,从图4上可以看到棉花秸秆原有的结构仍然比较清晰,随着炭化温度的升高,会产生一些微孔孔,温度越高孔壁也变薄。生物炭孔径随温度的变化并不十分显著,这和表1测得的棉秆生物炭的比表面积值一致。如果要用棉秆生物炭制备较大比表面积的活性炭,那么就必须借助活化剂和扩孔剂,这就必然导致制作成本的增加。棉秆生物炭作为活性炭的原料不是最佳用途。

图4 不同炭化温度棉花秸秆生物炭的SEM图

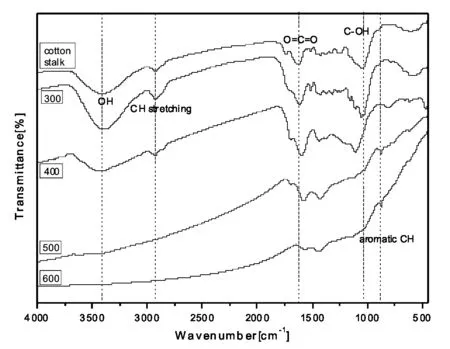

3.4 傅里叶红外光谱分析

为了进一步确定棉秆生物炭理化性质的变化,对棉花秸秆生物炭进行傅里叶红外光谱的测定,结果表明随着热解温度的增加,表面官能团的种类和数量发生了变化。3 500~3 200 cm-1处对应-OH基团氢键的伸缩振动,这部分羟基主要为棉花秸秆中碳水化合物(纤维素、半纤维素、淀粉及其他多糖和单糖等)。2 923 cm-1处的吸收峰对应的是-CH2基团C-H反对称伸缩振动。在400 ℃强度变弱当温度升高到500 ℃时消失。1 610~1 573 cm-1处羧基振动峰强度随温度升高有所减弱,300 ℃热解的棉花秸秆炭与原料棉花秸秆相比,二者的傅里叶红外光谱图差别较小,说明300 ℃时生物质成分逐步开始分解。随着温度的升高,谱图逐渐简化说明棉秆生物炭表面官能团逐渐减少。

根据炭化温度的不同,棉秆生物炭官能团变化可以分成以下几个阶段:首先,当炭化温度为300 ℃时,脂肪族C-H伸缩振动(2 950~2 850 cm-1)、C-O-C伸缩振动(1 110~1 030 cm-1)强度明显减弱,说明在此阶段炭化过程主要以脱氧和脱氢为主。当炭化温度升高到400~500 ℃时,芳香化C-H面外弯曲振动(700~900 cm-1)越来越明显,脂肪族C-H伸缩振动逐渐消失,在此阶段说明随着炭化温度的升高棉秆生物质炭化脱氢反应加剧,棉秆生物炭芳香化结构增强。同时,纤维素和木质素分解聚合的中间产物开始出现,表现为芳香化C=C骨架振动(1 440 cm-1)增强。随着炭化温度的持续增加,类石墨片层结构出现。当炭化温度达600 ℃时,除C-O-C伸缩振动外,所有吸收峰的强度都有明显的减弱。炭化温度为300~400 ℃时,炭化时间延长可以减弱脂肪族C-H伸缩振动(2 950~2 850 cm-1),但温度继续升高后,炭化时间对FT-IR图谱的影响不明显。

图5 棉花秸秆生物炭不同裂解温度下的FT-IR图谱

棉秆生物炭FT-IR图谱随炭化温度和时间的变化表明,在400~500 ℃时,棉秆生物炭会生成中间物质,棉秆生物炭芳香化程度随炭化温度升高而增加。炭化温度的升高可以促进棉秆生物炭向石墨化方向转变,但是仍然有部分含氧官能团存在。在此阶段棉秆生物炭的结构与理化性质变化最显著。

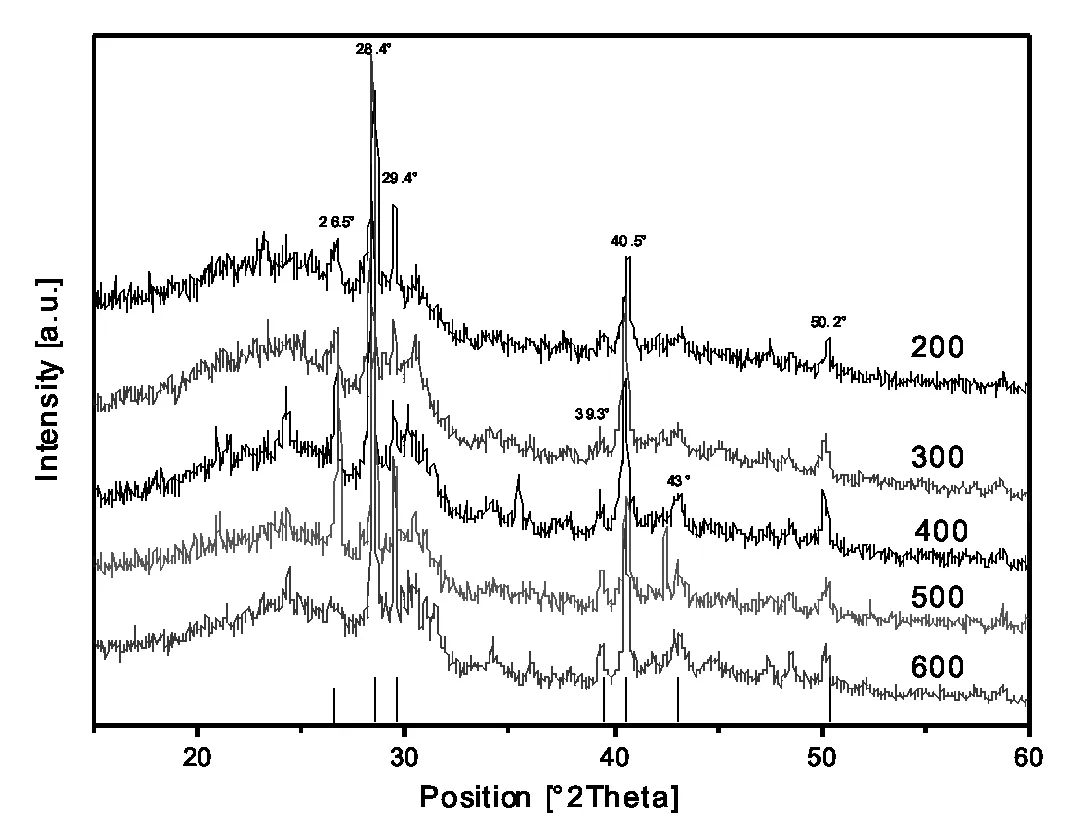

3.5 棉秆生物炭XRD图随炭化温度的变化

炭化温度对棉花秸秆生物炭XRD图谱的影响,如图6所示。总体来讲,不同炭化温度的棉秆生物炭具有相似的XRD衍射谱。但随着炭化程度的不同,仍有一些差异。与X射线衍射标准卡片(PDF)对比可知,图6中的尖锐峰主要是生物炭中的SiO2和CaCO3等无机晶体物质。这是由于棉花秸秆的木质素含量较高,Si和Ca含量很高,使得棉秆生物炭中有大量的SiO2和CaCO3。随着炭化温度由300 ℃升高到600 ℃,29. 5°(2θ)和40. 5°(2θ)处的衍射峰明显增强,表明秸秆炭中SiO2和CaCO3含量的增加。28. 4°(2θ)处的衍射峰对应的是Si的衍射峰,这可能是南疆风沙比较大,采集的棉花秸秆掺杂进一些沙粒导致的。26. 5°(2θ)、42. 5°(2θ)和50. 3°(2θ)处的衍射峰对应的SiO2的衍射峰。Si可以提高棉花抵御病虫害的能力,同时还可以增强棉花抗干旱的能力。但在棉秆生物炭出现如此强的Si和SiO2的衍射峰,可能是采集的棉花秸秆收到了南疆风沙的污染。29. 4°(2θ)处的衍射峰对应的是CaCO3的衍射峰。随着裂解温度的升高,从其XRD图无法获取棉秆生物炭石墨化趋势。

图6 棉花秸秆生物炭不同裂解温度下的XRD图谱

4 结论

与升温速率和炭化时间相比,炭化温度对棉秆生物炭的理化性质影响较显著。随着炭化温度的升高,棉秆生物炭固定碳含量增加,比表面积也有所增大。棉花秸秆生物质炭在400~500 ℃间理化性质变化最为明显。较高温度制备的棉秆生物炭即具有较高的孔隙率,又有高度的芳香化结构,同时富含可利用碳、钾等营养元素,可作为固碳减排和酸性农田土壤改良剂的理想材料。但较高温度制备的棉秆生物炭也存在明显的不足。温度越高也就意味着浪费的能源越多,得炭率也就越低,这和生物炭节能减排的初衷不符。较高温度制备的生物炭碱性越大,这对改良南疆盐碱性土壤不理。综合考虑炭化温度控制在400~500 ℃之间制备的棉秆生物炭经济社会效益最高。

[1] Zwieten L Van, Kimber S, Morris S, et al. Effects of biochar from slow pyrolysis of paper mill waste on agronomic performance and soil fertility[J].Plant and Soil,2010,327:235-246.

[2] 刘志坤,叶黎佳.生物质炭化材料制备及性能测试[J].生物质化学工程,2007,41(5): 29-32.

[3] Purevsuren B, Avid B, Tesche B, et al. A biochar from casein and its properties[J].Journal of Materials Science,2003,38:2347-2351.

[4] ÖzÇmen D, Ersoy-MeriÇoyu A. Characterization of biochar and bio-oil samples obtained from carbonization of various biomass materials[J].Renewable Energy,2010,35:1319-1324.

[5] Kurosaki F, Koyanaka H, Hata T, et al. Macroporous carbon prepared by flash heating of sawdust [J].Carbon,2007,45:668-689.

[6] Gaskin J W, Steiner C, Harris K, et al. Effect of low-temperature pyrolysis conditions on biochar for agricultural use[J].Transactions of American Society of Agricultural and Biological Engineers,2008,51(6):2061-2069.

[7] Antal M J, Gronli M. The art, science, and technology of charcoal production[J].Industrial & Engineering Chemistry Research,2003,42(8):1619-1640.

[8] Gheorghe C, Marculescu C, Badea A, et al. Effect of pyrolysis conditions on bio-char production from biomass[C].Proceedings of the 3rd WSEAS Int. Conf. on Renewable Energy Sources. University of La Laguna, Tenerife, Canary Islands Spain,2009:239-241.

[9] Laird D A, Brown R C, Amonette J E, et al. Review of the pyrolysis platform for coproducing bio-oil and biochar [J]. Biofuels, Bioproducts & Biorefining, 2009,3: 547-562.

[10] Granatstein D, Kruger C, Garcia-Perez M, et al. Biochar and pyrolysis: renewable soil carbon and energy[J].Sustaining the Pacific Northwest, Food, Farm, & Natural Resource Systems,2009,7(4):1-4.

[11] Lehmann J. Bio-energy in the black[J].Frontiers in Ecology and the Environment,2007,5:381-387.

[12] Gaskin J W, Speir A, Morris L M. Potential for pyrolysis char to affect soil moisture and nutrient status of a loamy sand soil[C].Proceedings of the 2007 Georgia Water Resources Conference,University of Georgia,2007.

[13] Schmidt M W I, Noack A G. Black carbon in soils and sediments:Analysis, distribution, implications, and current challenges[J].Global Biogeochem. Cycles,2000,14:777-794.

[14] 左旭,毕于运,王红彦等.中国棉秆资源量估算及其自然适宜性评价[J].中国人口·资源与环境,2015,25(6):159-166.