吡喹酮咀嚼片对犬棘球绦虫的驱虫效果试验

郭志宏,才让扎西,彭 毛,陈有录,马怡隽,沈秀英,付 永,朵 红,汤 锋,格日力

(1. 青海大学畜牧兽医科学院,青海西宁 810016;2. 达日县畜牧兽医站,青海达日 814200;3. 青海大学高原人畜共患病研究所,青海西宁 810001)

青海省是我国棘球蚴病(也称包虫病)流行最严重的地区之一[1-3]。犬是细粒棘球绦虫、多房棘球绦虫的重要终末宿主。据报道,青海省犬棘球绦虫感染率为39.9%,并证实青藏高原犬在两种棘球绦虫的传播中具有重要意义[4-6]。目前常用的犬棘球绦虫驱除药物是吡喹酮片。该药在投喂时要包在肉或糌粑等食物里面,使用时药片和食物容易分开,因而保证不了每片药物均被犬服下,而且也费时费成本。2016年4月受青海大学高原医学研究中心委托,青海大学畜牧兽医科学院兽医研究所人兽共患病研究室和北京中农华威制药股份有限公司联合研制了2种含有诱食剂的吡喹酮咀嚼片(爱普锐克)。为验证药物的适口性、药效和防治效果,开展了本次试验。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 吡喹酮咀嚼片(爱普锐克) 北京中农华威制药股份有限公司生产;生产批号为20160601(普通味)、20160602(鱼香味);每片含吡喹酮100 mg。

1.1.2 试验动物 对青海省海晏、兴海、达日等地的190只家养犬和123只流浪犬,开展适口性试验;将兴海县河卡镇12只感染带科绦虫的犬,用于驱虫效果试验。

1.2 方法

1.2.1 适口性试验 对190只家养犬和123只流浪犬,投放吡喹酮咀嚼片(爱普锐克),让其自由采食,观察记录采食率。

1.2.2 驱虫效果试验 对12只经粪便虫卵检查为绦虫阳性的家养犬,按照根据体重计算的服用剂量(5 mg/kg),投喂吡喹酮咀嚼片。先让其自由采食,投放3次不吃的,再用碎肉或馒头包好药片后饲喂,保证每只犬都能服下驱虫药。试验观察期限为7 d。给药时观察犬只对试验药品的采食情况,给药后每天1次,观察有无毒副反应,并记录用药前后犬的精神状态、饮食欲、活动性及排粪等情况。投药前和投药后第7 天,收集犬的新鲜粪便,用蔗糖漂浮法检查虫卵,并计算各犬每克粪便的虫卵数(EPG)。对收集的虫卵,用TIANGEN TIANamp Genomic DNA Kit提取DNA;在CO1区域,采用带科绦虫引物2 575(5´-TTT TTT GGG CAT CCT GAG GTTTAT-3´) 和 3 021(5´-TAA AGA AAG AAC ATA ATG AAAATG-3´)进行扩增[7];对PCR产物,用1%琼脂糖凝胶电泳检测,并送上海生工生物技术有限公司测序,确定虫种。

1.3 统计学方法

对家养犬和流浪犬采食率等数据,采用 SPSS 19.0软件进行卡方检验。

2 结果

2.1 适口性试验

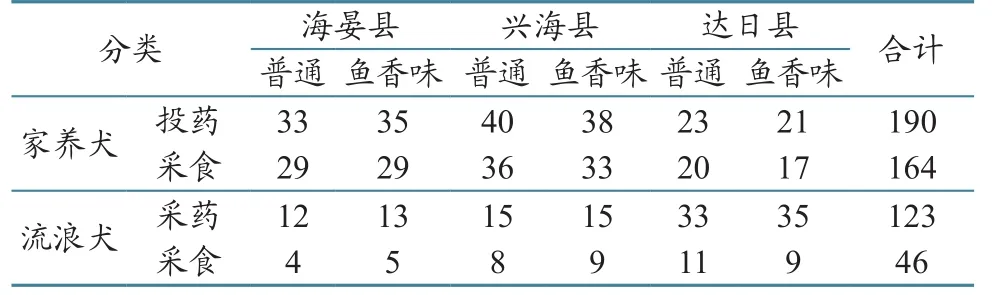

对家养犬和流浪犬分别投放普通和鱼香味的吡喹酮咀嚼片后,发现犬对两种药片的采食效果无显著差别,但家养犬的采食率为86.32%(164/190),流浪犬仅为37.40%(46/123),两者差异极显著(P<0.01)。具体结果见表1。

表1 家养犬及流浪犬适口性试验结果 单位:份

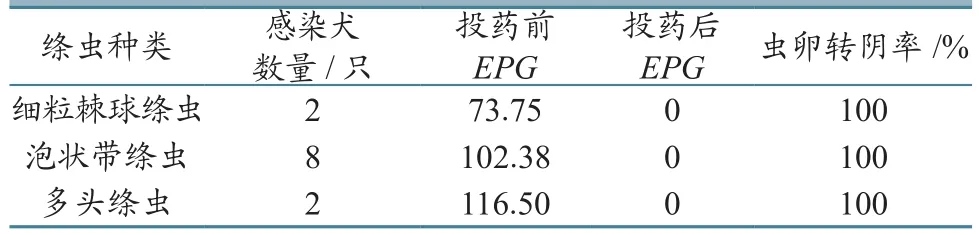

2.2 驱虫效果试验

表2 吡喹酮咀嚼片对犬绦虫的驱除效果

3 讨论

适口性试验发现,药物采食率与口味无关,而与犬的警觉性和个体差异有关。家养犬平时有被投喂的习惯,警觉性不高,因而采食率较高;而流浪犬平时没有被投喂的习惯,且警觉性高,对其投药较困难。因此,对于流浪犬的投药驱虫,要调整投喂方式和方法,提高其采食率。驱虫试验发现,这种新型犬用棘球绦虫驱虫剂吡喹酮咀嚼片的驱虫效果较好,且具有投药方便,不需包在肉、炒面中投放的优点,适合用于犬棘球绦虫的驱虫。

吡喹酮是目前驱除犬棘球绦虫最有效的药物。冰岛、新西兰以及澳大利亚的塔斯马尼亚岛就是用吡喹酮给犬驱虫控制和消灭了包虫病[8]。目前,包虫病的防治重点仍然是家养犬和流浪犬的棘球绦虫驱虫[9]。因此,选择合适的驱虫药物,提高驱虫效果和采食率,对于实现控制和消灭包虫病的目标至关重要。

4 结论

本次吡喹酮咀嚼片适口性试验表明,该药物适口性较好,对家养犬采食率达到86.32%。虽然流浪犬采食率较低,但这与口味无关。这主要是因为流浪犬平时没有被投喂的习惯,警觉性高,因而对流浪犬需要改变投喂方式和方法。驱虫效果试验表明,该药物的驱虫效果达到100%,且投喂方便,适合用于犬棘球绦虫的驱虫。该药物对于犬棘球绦虫的驱除,乃至包虫病控制和消灭具有重要作用。

参考文献:

[1] CRAIG P S. Epidemiology of human alveolar echinococcosis in China[J]. Parasitology international,2006,55(55 S):221-225.

[2] WANG Z,WANG X,LIU X. Echinococcosis in China,a review of the epidemiology of Echinococcus spp[J]. Ecohealth,2008,5(2):115-126.

[3] 刘平,李金花,李印,等. 包虫病病原在我国的流行现状及成因分析[J]. 中国动物检疫,2016,33(1):48-51.

[4] 张静宵,王虎. 青海省动物棘球蚴及棘球绦虫感染的流行病学调查[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2007,25(4):350-352.

[5] 韩秀敏,王虎,邱加闽,等. 青海省班玛县泡型和囊型包虫病流行现状调查分析[J]. 中国人兽共患病杂志,2006,22(2):189-190.

[6] BUDKE C M,QIU J,CRAIG P S,et al. Modeling the transmission of Echinococcus granulosus,and Echinococcus multilocularis,in dogs for a high endemic region of the Tibetan plateau[J]. International journal for parasitology,2005,35(2):163-170.

[7] GUO Z H,KUBO M,KUDO M,et al. Growth and genotypes of Echinococcus granulosus found in cattle imported from Australia and fattened in Japan[J].Parasitology international,2011,60(4):498-502.

[8] MORO P,SCHANTZ P. Echinococcosis:a review[J].International journal of infectious diseases,2009,13(2):125-133.

[9] 李连芳. 青海省牛羊多头蚴流行情况调查[J]. 青海畜牧兽医杂志,2011,41(1):25-26.