头针联合磁圆梅针治疗血管性认知障碍疗效研究*

靳小莹,王文娜,韩纪荣,李 蕾△,程艳婷

1.山西中医药大学 (太原 030000),2.山西中医学院第三中医院 (太原 030000)

血管性认知障碍[1]是由脑血管疾病的危险因素,明显或不明显的脑血管疾病引起的,由轻度认知障碍到痴呆的一类综合征,涵盖了血管源性认知损害从轻到重的整个发病过程。其临床多表现为记忆力、执行力、计算力等认知方面的减退。有文献研究[2-3],脑卒中3个月后到1年认知障碍的发生率及卒中后痴呆1. 5年后的死亡率有增长趋势。故早发现、早干预、早管理,延缓卒中后痴呆的发生、发展及转归,使患者尽早融入社会,是当前亟待解决的课题。翟亮[4]等在系统回顾近几年临床上针刺治疗痴呆发现体针、电针、头针、眼针等诸多针法并归纳出针刺治疗的总有效率在75%~94%。现代研究就关于针刺的机理多认为[5-6]可通过调节血管性因子,影响血管的通透性、血小板聚集,建立侧支循环,改善脑部缺血缺氧从而改善认知。笔者通过在临床观察头针联合磁圆梅针治疗血管性认知障碍的疗效,取得了一定的进步,现作以下报告。

资料与方法

1 一般资料 60例血管性认知障碍的患者均来源于山西中医学院第三中医院2017年1月至 9月脑病科住院部,按随机数字表法随机分为治疗组和对照组,每组30例。其中男性36例,女性24例;年龄35~75岁,平均年龄(61.53±10.45)岁;病程3个月~1年,平均病程(6.13±2.90)月。经统计分析两组患者在性别、年龄、病程等方面均无统计学意义(P>0.05),因此具有可比性。

诊断标准:采用中国血管性认知障碍诊疗指导规范中血管性认知障碍的诊断标准[1]。①认知障碍:主诉或知情者报告有认知损害,且客观检查有认知损害的证据,或(和)客观检查证实认知功能较以往减退。②血管因素:包括血管性危险因素、卒中病史、神经系统局灶体征、影像学提供的脑血管病证据,以上各项不一定同时具备。③认知障碍与血管因素有因果联系:通过询问病史、体格检查、实验室和影像学检查确定认知障碍与血管因素存在因果联系,且除外其他原因导致认知障碍。纳入标准:①符合西医血管性认知障碍的诊断标准;②年龄:35~75岁之间;③病程:卒中后3个月~1年;④简易精神状态量表评分<27;⑤无严重失语,能配合检测者;⑥自愿参加并签署知情同意书。排除标准:①有意识障碍者;②脑外伤、阿尔茨海默病或因其他原因引起的认知障碍者;③有严重心、脑、肾等并发症者;④近3月内服用某些影响认知功能的药物;⑤长期服用精神类药物,且在短时间内不能停用者;⑥未签署知情同意书者。脱落标准:①因患者依从性差、中途要求退出者;②治疗过程中患者出现晕针、滞针、断针等不良事件,不能继续者;③治疗过程中病情加重者。

2 治疗方法 两组均在西医内科的基础治疗上,观察组采用头针联合磁圆梅针治疗。具体如下,头针选穴:顶中线,顶旁1、2线,额中线,额旁1、2线,颞前线,颞后线。

磁圆梅针:选背部督脉、夹脊穴及头部足少阳胆经。操作方法:头针:患者仰卧位,选用2寸毫针沿顶中线,顶旁1、2线分别自前顶穴、通天穴、正营穴向后平刺1.5寸;选用1.5寸毫针沿颞前线、颞后线分别自颔厌穴向悬厘、率谷向曲鬓平刺1寸;选用1.5毫针沿额中线,额旁1、2线分别自神庭穴、眉冲穴、头临泣向前平刺1寸。针刺时要求针尖与头皮呈30°角进针快速刺入头皮下,当针尖达帽状腱膜下时,感指下阻力减少后,随即调整针刺方向使针与头皮平行,行捻转进针法,捻转速度 200次/min,持续捻转1 min,留针30 min,15 min后行针1次,1d1次, 6次/周。量表评分磁圆梅针:患者选取侧卧位或俯卧位,循背部督脉及夹脊穴捶叩,体形瘦弱者可在施术部位铺上薄毯(如浴巾),针具使用前要常规消毒,将肘部屈曲呈直角,前臂悬空,手腕放松,右手拇指、食指持握针柄后1/3处,中指、无名指、小指顺势轻托针柄,将磁圆梅针圆针头垂直于捶叩部位,以手腕部力量及中指、无名指、小指的撬力,形成捶叩之力均匀沿督脉及夹脊穴自下而上行中度叩击,如此反复进行,以皮肤潮红为度;循头部足少阳胆经刮摩,将磁圆梅针圆头与皮肤呈45°角,运用腕部力量,循头部少阳胆经自上而下刮摩,以患者自觉局部酸胀感为度,每次共20 min, 1次/d, 6次/周 。操作过程中要求施术者思想集中,眼睛注视被叩部位,腕部力量要均匀适度,随时观察患者变化。

注意:①头皮针针刺前先予磁圆梅针行中度捶叩及刮摩。②对颅脑手术患者或局部有破损、疤痕等,针刺及磁圆梅针捶叩时应避开,尽量选取健侧头穴和未破损处,对体内植入金属者应禁用,出血倾向者应慎用。③因头部毛发较多,血管丰富,故要求严格消毒,出针时用消毒干棉签按压针孔1~2 min。

对照组采用常规针刺法,选穴:印堂、百会、四神聪、神庭、风池、足三里、太溪、悬钟。操作:患者仰卧位,常规消毒后进针,百会、四神聪、神庭同头皮针的操作进针0.5~0.8寸;风池用1.5寸毫针针刺时针尖微下向鼻尖斜刺0.8~1.2寸,不可向上针刺,严格掌握针刺的角度与深度;足三里、太溪、悬钟采用直刺法,进针的角度、深度依据不同穴位、部位及患者体质而定,每次留针30 min,1次/d, 6 d/周 。4周为1疗程。

3 观察指标 4周后采用MMSE量表和ADL量表比较两组疗效。

4 疗效标准 参照《血管性痴呆诊断、辨证及疗效评定标准》,认知功能与日常生活能力量表评定标准采用尼莫地平疗效指数,即疗效指数=(治疗后评分-治疗前评分)/治疗前评分×100%。

5 统计学方法 采用SPSS 13.0统计学软件,计量资料采用均数±标准差表示,采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

结 果

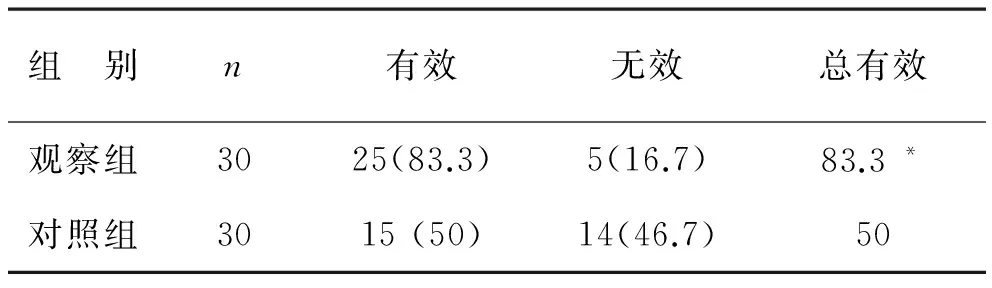

1 4周后两组临床疗效比较 见表1。观察组显效9 例,有效16 例,无效5 例, 总有效25例,对照组显效4例,有效11例,无效14例,总有效15例。

表1 两组疗效比较[例(%)]

注:与对照组比较差异具有统计学意义,χ2=6.63,*P<0.05

由表1可见,观察组总有效率83.3%,对照组总有效率50%,两组比较差异具有统计学意义,提示观察组总有效率优于对照组。

2 4周后两组患者治疗后MMSE、ADL量表评分比较 见表2。4周后观察组MMSE量表评分(20.33±7.09)分,ADL评分(58±17.51)分;对照组MMSE量表评分(16.75±4.09)分,ADL评分(51.33±12.02)分。4周后两组量表评分比较具有统计学意义(P<0.05),提示观察组在改善认知和日常生活能力方面优于对照组。

表2 两组MMSE、ADL量表评分比较

注:与对照组比较, *P<0.05

讨 论

关于血管性认知障碍的认识,中医没有明确记载,多依据其临床表现,将其归于“呆病”、 “善忘”、 “痴呆”等范畴,病位在脑,多为本虚标实,痰瘀互阻,日久瘀阻脑窍失于濡养,髓海不足、神机失用渐为痴呆。督脉属脑,又夹脊穴属督脉所主均与脑关系密切,素有“病变在脑,首取督脉”之说,脑为元神之府,督脉为阳脉之海,统领一身经脉气血的运行,是十四经脉中唯一直接与脑相络属的经脉,是维系脑和脏腑经脉气血功能的桥梁,具有统率、督领作用,因此通调督脉,督脉通则脑脉畅,脑脉畅则有通髓、益智之效,故本笔者在治疗血管性认知障碍,多切中督脉理论,从督论治。

磁圆梅针[7]系新九针之一,将近代梅花针与现代磁疗原理相结合,集员针、梅花针及磁疗于一体。利用磁圆梅针的高磁效应与人体形成一定的磁场循背部督脉、夹脊穴及头部胆经捶叩,直达病所,重在通督调神,调理脏腑,经脉气血运行通畅,脑髓得以修复,从而起到通督调神、开窍益智功效。

额、顶、颞叶与人的高级智能、记忆、精神密切相关,依据传统脏腑理论和现代医学关于大脑皮层功能定位在头皮的投影理论,头穴中的额中线、额旁1、2线,顶中线、顶旁1、2线,颞前线、颞后线分别相当于大脑额、顶、颞叶在头皮的投影,故在临床上选用头针。现代研究认为[8-11]针刺头穴可通过刺激低下的中枢胆碱能神经系统分泌、合成乙酰胆碱,改善认知,此外还可促进缺血细胞及神经功能的修复,建立侧支循环,改善缺血,抑制痴呆的进展。所选头穴中额中线、顶中线位于督脉上,直接作用于头部督脉;有研究认为[12-14],针刺所属督脉穴可多途径、多环节、多层次的参与调节记忆相关神经递质,保护神经元,改善认知。额旁1线、顶旁1线位于头部膀胱经上,文献报道[15]脑病的发生与少阳枢机不利密切相关,从少阳着手,从枢入手,重在调畅气机,平衡阴阳,故选取所属头部胆经的顶旁2线、额旁2线、颞前线、颞后线。综上所述,选取以上头穴,直至病所,重在调元神。

治疗血管性认知障碍我们选用从督入手,先予磁圆梅针叩击旨在激发经气;再予头针加强通督调神,开窍益智,调元神之功效。本临床观察表明,选用头针联合磁圆梅针能明显改善患者的认知功能和日常生活能力,为临床治疗提供了新方向。但是由于客观条件的局限性,样本含量少,且缺乏长期的临床观察,故其长期疗效有待进一步临床观察。

[1] 王拥军,张 巍,左丽君,等.中国血管性认知障碍诊疗指导规范[J] .心脑血管病防治,2017,17(1):3-6.

[2] 曲艳吉,卓 琳,詹思延.中国脑卒中后认知障碍流行病学特征的系统评价[J].中华老年心脑血管病杂志,2013,15( 12) :1294-1301.

[3] 孙 宇,韩 瑛,戴建平.血管性认知障碍诊断标准的演变与解读[J].中国卒中杂志,2017,12(1):13-17.

[4] 翟 亮,李 飞.针灸治疗血管性痴呆临床研究进展[J].陕西中医,2013,36(3):122-125.

[5] 张校军,张庆萍.近三年针灸治疗血管性认知痴呆临床研究概况[J].中医药临床杂志,2017,29(5):623-625.

[6] 崔广豪,李长慧,田 洋.针灸治疗血管性痴呆应用效果的研究[J].中国卫生产业,2016,13(28):45-47.

[7] 程艳婷,张天生,冀来喜,等.磁圆梅针学术源流探析与规范化操作[J].中国针灸,2014,34(7):705-707.

[8] 黄赛娥,林志诚.针刺督脉对脑卒中后认知功能障碍患者事件相关电位的影响[J].亚太传统医药,2014,10(20):44-46.

[9] 刘春霞,李薇薇.“醒脑开窍”针刺法治疗缺血性脑卒中实验研究进展[J].中华电针针灸杂志,2015,4(2):10-13.

[10] 高千仞,黄燕平.头针疗法对脑卒中后轻度血管性痴呆的影响[J].实用中医药杂志,2013,29(11):890-891.

[11] 戴晓红,郭玉红,张宏伟.头针快速提插捻转针法为主治疗血管性痴呆疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(9):709-710.

[12] 赵 奕,许能贵,孙 健.通督调神针刺法治疗血管性轻度认知障碍的临床疗效[J].中国老年学杂志,2014,34(23):6556-6557.

[13] 杨红玲,郑建刚,张 杰,等.针刺治疗脑卒中后轻度认知障碍的研究进展[J].天津中医药,2016,1(33):59-63.

[14] 王 芳,梁 辉.针刺调控脑组织代谢治疗卒中后轻度认知障碍的磁共振波谱研究[J].中国中医急症,2014,23(10):1928-1930.

[15] 杨克勤.论少阳主枢在脑病治疗中的意义[J].中医研究,2014,27(8):7-9.