离合器从动盘微调装置设计与波形片弹性研究

庞敬礼

(江阴职业技术学院 机电工程系,江苏 无锡 214405)

0 引言

随着汽车工业技术的快速发展,汽车零部件企业不断提升技术开发能力,缩短交样周期,以便更好地适应激烈的市场竞争。波形片为汽车离合器从动盘总成中的重要弹性元件,一般选用65Mn(国产材料)或者C75S(进口材料)进行制造,其弯曲成形高度对总成的装配厚度以及汽车起步颤振的缓解具有重要的影响[1-2]。基于汽车主机厂客户对不同弹性要求的离合器从动盘总成样件的需求,及对样件的交样周期要求非常短,虽然通过调整波形片的成形高度可以获得不同弹性的离合器从动盘总成,但是修改波形片成形模具需要通过2-3次试模才能获得理想的尺寸,且针对不同的产品需要反复修模,其制造周期长,生产成本相对较高。为了快速响应客户对特殊样件的需求,本文设计一套波形片成形微调装置,利用该装置对波形片成形高度进行调整,并对试装的总成进行轴向压缩量(即弹性)的测量,分析了成形高度对离合器从动盘总成弹性的影响,且验证了波形片成形微调装置的可行性。

1 离合器从动盘总成的弹性

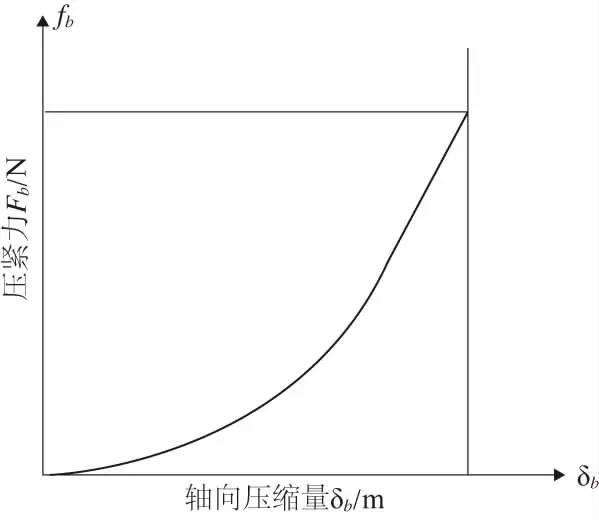

通过球面对离合器从动盘总成表面施加均匀的载荷,同时测量压紧力F与轴向压缩改变量δ,直到规定的工作压紧力Fb,所得到的压紧力F与轴向压缩量δ的关系曲线称为从动盘总成的轴向压缩特性[3]。图1为离合器从动盘总成的轴向压缩特性,在工作压紧力Fb下,从动盘总成厚度的变化量δb则为工作时的轴向压缩量,也称为从动盘总成的弹性。

图1 从动盘总成轴向压缩特性

2 波形片成形微调装置的设计

图2为波形片成形微调装置的总装图,该装置主要由夹紧机构、调整机构以及弯曲成形机构3部分组成。1) 夹紧机构,用于对波形片进行固定夹紧,主要由滑块A、滑块B、调节螺杆、压缩弹簧、圆柱销、夹紧块A、夹紧块B、偏心圆柱以及锁紧杆构成;2) 成形机构,用于对波形片的弯曲成形进行微调,主要由成形块A与成形块B构成;3) 调整机构,用于控制波形片成形机构的运动,主要由手动调节杆、辅助块与固定块A构成。

1—手动调节杆;2、4、7、9、13、15、22、23、26、28—螺钉;3—辅助块;5—导向块A;6—固定块A;8—成形块A;10—垫圈;11—固定基座; 12—夹紧块A;14—滑块A;16—波形片;17—圆柱销;18—固定块B;19—夹紧块B;20—偏心圆柱;21—锁紧杆;24—成形块B; 25—导向块B;27—固定块C;29—调节螺杆;30—压缩弹簧;31—滑块B图2 波形片成形微调装置总装图

波形片成形微调装置的工作过程为:1) 拉开滑块B,将波形片与定位销相接触,波形片在压缩弹簧的作用下进行水平方向的预紧;2) 扳动锁紧杆,偏心圆柱发生旋转而与夹紧块产生接触,并推动夹紧块B向前运动,波形片在夹紧块A与夹紧块B的共同作用下进行竖直方向的锁紧;3) 扳动手动调节杆,成形块A沿着固定块A的内槽产生轴向运动,波形片便在成形块A与成形块B的共同作用下进行弯曲成形,并利用双杆高度尺对波形片大端成形高度进行测量。若需要对波形片的小端成形高度进行调整,则放松锁紧杆,将波形片旋转180°进行锁紧及弯曲成形,直至调整到需要的成形高度尺寸。

3 试验验证

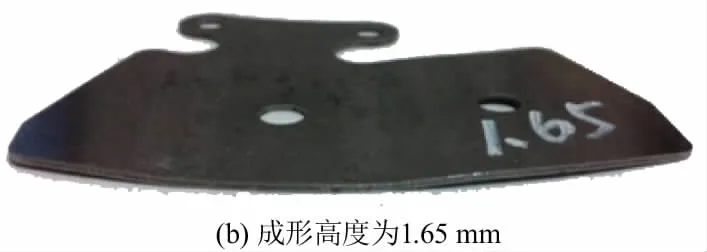

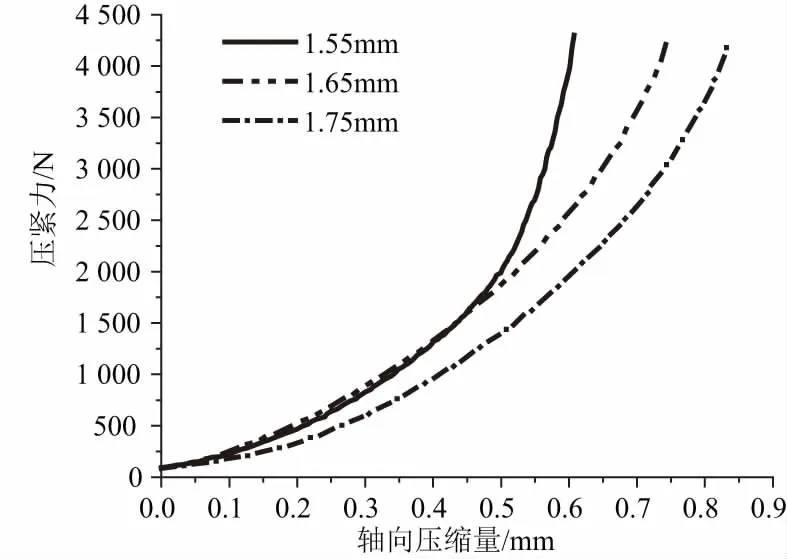

所设计的波形片成形微调装置,微调装置的实物如图3所示。本文对波形片的大端成形高度进行调整,将波形片的大端成形高度由1.40 mm分别调整为1.55 mm、1.65 mm与1.75 mm,其成形后的波形片分别如图4(a)、图4(b)以及图4(c)所示。此外,每种成形高度的波形片试制8片,并试装3套离合器从动盘总成进行波形片弹性的测量。测量时,先加载预载荷70 N,然后对从动盘施加载荷,直至离合器从动盘总成上的载荷达到规定的工作压紧力4 200 N,得出不同成形高度时的轴向压缩量与所对应的载荷曲线如图5所示。

图3 波形片成形微调装置

图4 不同成形高度的波形片

图5 不同波形片成形高度的轴向压缩特性

从图5中可以看出,当波形片的大端成形高度分别调整为1.55 mm、1.65 mm与1.75 mm时,波形片的轴向压缩量分别为0.604 mm、0.741 mm以及0.832 mm,即随着波形片大端成形高度的增加,波形片的弹性呈现逐渐增加的变化趋势。分析其原因为:波形片大端成形高度的增加导致波形片压缩时的行程得以增加。

4 结语

基于汽车主机厂客户对离合器从动盘总成特殊样件的需求,本文设计了一套波形片成形微调装置,主要由夹紧机构、调整机构以及弯曲成形机构组成。通过实际的验证,获得了不同轴向压缩量的离合器从动盘总成,研究得知:随着波形片大端成形高度的增加,波形片的弹性呈现逐渐增加的变化趋势。此外,该装置具有操作简单灵活、通用性强以及较好的应用价值。

参考文献:

[1] 张弛, 胡应存, 梁宝钱, 等. 汽车离合器高强度波形片成形回弹数值模拟及模具优化[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版), 2012, 26(1): 17-21.

[2] 刘奎武, 边巍. 基于Dynaform的波形片成形回弹研究[J]. 锻压技术, 2015, 40(3): 127-130.

[3] 徐石安, 江发潮. 汽车离合器[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.