中深层油藏注CO2吞吐可行性模拟研究

刘建仪, 李 牧, 何静意, 唐登济

(1西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室 2西南石油大学石油与天然气工程学院3中石化西南油气分公司川东北采气厂)

近年来,CO2吞吐提高采收率方法正日益受到重视。2010年,冀东油田首先在稠油油藏采用CO2吞吐控水增油,取得了很好的增油效果[1-5]。2013年冀东油田将CO2吞吐技术推广到中深层油藏,其中NBL油田中深层实施CO2吞吐15井次,措施有效率72.7%,阶段投入产出比1 ∶1.28。由于对中深层油藏实施CO2吞吐适应条件认识不清,致使CO2吞吐措施有效率和投入产出比并不十分理想。目前国内外关于注气吞吐的研究主要集中在注入参数的优化方面[6-11],而关于储层本身性质对吞吐效果的影响研究甚少,但储层本身性质往往是决定措施是否可行的关键。本文从中深层油藏地质特征和流体性质出发,利用数值模拟软件建立符合油藏特征的机理模型,研究影响中深层油藏注CO2吞吐效果的油藏特征参数,提出了中深层油藏注CO2吞吐的适宜条件。

一、中深层油藏特征

根据冀东油田浅层和中深层断块地质资料和流体资料统计分析(表1),不难发现,相对于浅层而言,中深层表现出渗透率低、地层压力高、原油气油比高、饱和压力高、黏度低的特点。渗透率低表现为原油流体能力弱;气油比高、饱和压力高表现为地层压力易降至泡点以下,饱和原油溶解CO2能力弱;黏度低表现为自喷期采出原油多,剩余油饱和度低。因此,本文选取渗透率、地层压力和剩余油饱和度作为影响CO2吞吐效果的关键因素进行研究,能够较为全面地反映中深层油藏实施CO2吞吐的特点。

表1 浅层和中深层储层物性和原油性质对比

二、模型描述

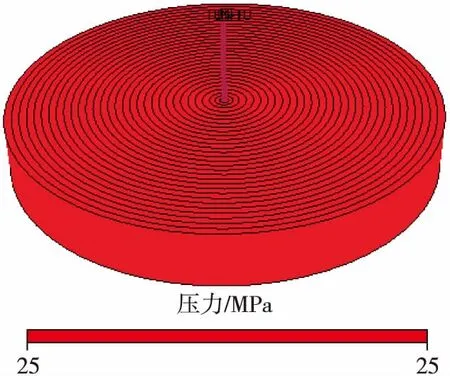

根据中深层油藏特征,建立单井机理模型研究注CO2吞吐效果的影响因素,单井机理模型如图1所示。模拟研究采用Eclipse油藏模拟软件,选用单重介质三维三相(油气水)组分模型,模拟区域半径150 m,厚13 m,面积7.06×104m2。建立网格系统如下:坐标系统:径向坐标系统;网格类型:径向块中心网格系统;网格平均步长:Δθ=360°,Δr=5 m;纵向上k=7,网格系统规模:32×1×1。

采用冀东油田中层L90区块地层原油作为模拟流体,原油饱和压力5.59 MPa,黏度4.6 mPa·s,细管实验表明,地层条件(94℃)下,CO2与地层原油混相压力为15 MPa。采用注CO2吞吐属于三采范畴,注CO2吞吐前后,生产压差小。因此模型采用定井底流压生产,井底流压等于吞吐前的地层压力,吞吐后采出原油量即视为增油量。

图1 单井机理模型

三、敏感因素分析

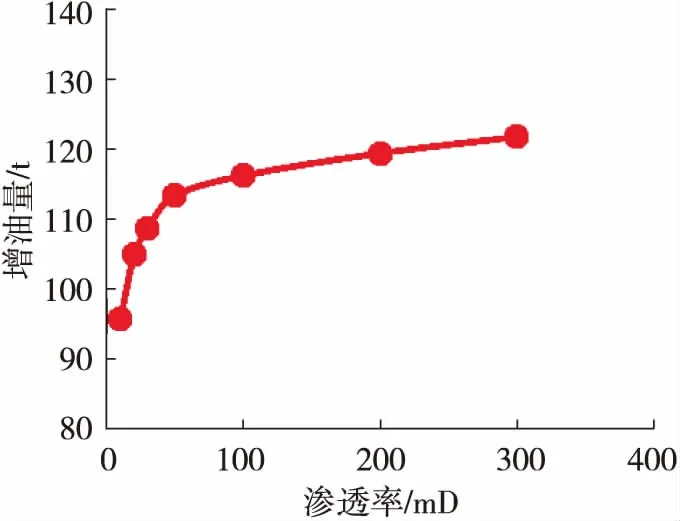

1. 储层渗透率

采用控制变量法,设计其他因素不变,即孔隙度为20%、剩余油饱和度为0.4、地层压力为25 MPa,注入量为300 t,注入速度100 t/d,改变地层渗透率(分别为10、20、30、50、100、200、300 mD),比较不同渗透率条件下的吞吐增油效果。由图2可以看出,增油量随着地层渗透率的增加而增加,当渗透率增加到50 mD时,增油量增加幅度减缓。说明对于渗透率低的中深层而言,渗透率对增油效果的影响较大。

2. 地层压力

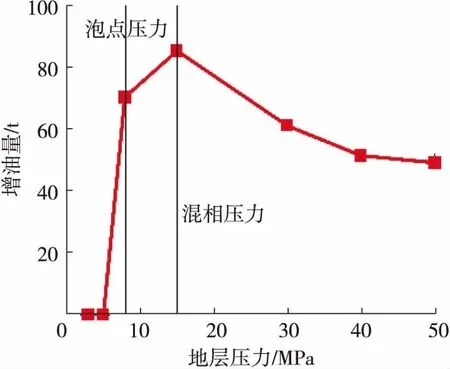

保持孔隙度20%、地层渗透率50 mD、含油饱和度0.4、注入量300 t、注入速度100 t/d,采用L90油样(泡点压力5.59 MPa、混相压力15 MPa)进行模拟,比较地层压力分别为50、40、25、15、12、10、8、5、3 MPa时不同位置的含油饱和度和增油量,结果如图3、图4所示。

图2 增油量随地层渗透率变化

图3 不同地层压力下不同位置的含油饱和度

由图3可以看出,在注气和焖井过程中,如果注入气与原油达到混相,注入气和原油就会在井周围形成混相油墙。油墙逐渐向外推进,注入气消耗形成新的油墙,而不能突破油墙进入外围溶解油中,使其膨胀。在回采过程中,这些气体回采,起不到回采增油的作用,只起到了向外推油的作用。因此,当地层压力大于混相压力后,吞吐增油量随地层压力的增加的减小(图4),应适当采取适度非混相吞吐。

图4 不同地层压力下的增油量

由图4可以看出,当注CO2吞吐时地层压力低于泡点压力后,吞吐增油量迅速降低。分析认为,地层压力低于泡点压力后,伴生气占据主要通道上方,脱气油位于通道下方;注入CO2由于重力超覆首先进入上部伴生气,填补伴生气压缩让出的空间,而不能波及到更远处;脱气原油处于饱和状态,对CO2溶解能力降低,膨胀增容能量弱。因此,在原油泡点压力以下实施CO2吞吐效果差,有条件可适度采用注水保持地层能量。

整体看来,中深层油藏要取得CO2吞吐的较好效果,对地层压力的要求较为苛刻:地层压力应适度高于泡点压力,但不高于混相压力。同时,CO2从井底向外波及的过程中,每增加一定波及距离,所需注入CO2量呈平方上升(V=πr2h),这说明对于中深储层而言,地层压力高,CO2压缩性大,要波及到更远的距离,需要注入的CO2量更多。

3. 剩余油饱和度

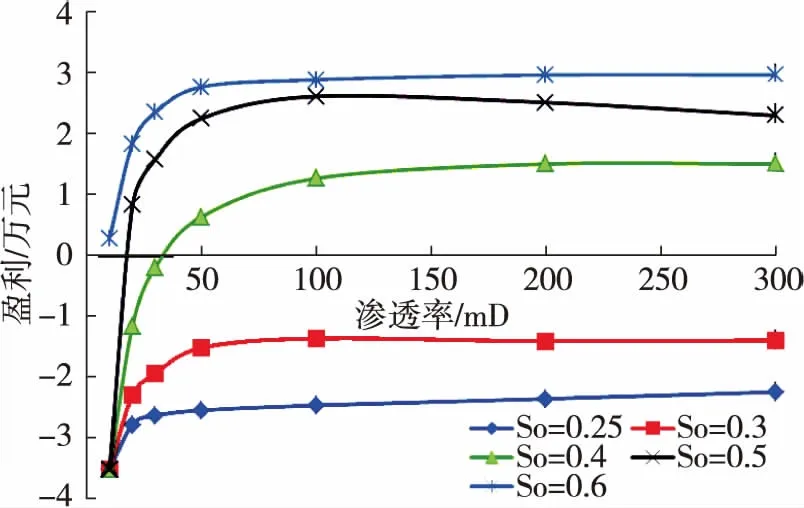

保持孔隙度20%、地层渗透率50 mD、注入量300 t、注入速度100 t/d,改变剩余油饱和度分别为0.25、0.3、0.4、0.5、0.6,比较不同剩余油饱和度下的吞吐增油效果,结果如图5所示。可以看出,当剩余油饱和度为0.4时,增油量有较大增加;剩余油饱和度高于0.4后增油量增加幅度减缓。

图5 不同剩余油饱和度下的增油量

图6 不同含油饱和度下对应盈亏情况

采用经济指标作为剩余油饱和度的界限标准。注CO2吞吐成本及施工平均费用按1 500元/t计算,原油价格按3 000元/t计算,不同含油饱和度下对应盈亏情况如图6所示。可以看出,中深层实施CO2吞吐难度较大,要具有经济效益,剩余油饱和度应高于0.4。

四、结论

(1)相对于浅层而言,中深层表现出渗透率低、地层压力高、原油气油比高、饱和压力高、黏度低的特点。渗透率、地层压力和剩余油饱和度是影响CO2吞吐效果的关键因素。

(2)地层渗透率影响原油的渗流能力,增油量随着地层渗透率的增加而增加,当渗透率增加到50 mD时,随着渗透率增加,增油量增加幅度减缓。

(3)中深层油藏注CO2吞吐的适宜条件应满足:地层压力适度高于泡点压力,但不高于混相压力;要取得经济效益,剩余油饱和度应不低于40%。

(4)对于中深储层而言,地层压力高,CO2压缩性大,要波及到更远的距离,需要注入更多量的CO2。

[1]高龙,周杨,袁时雨,等. 冀东油田注CO2吞吐与优化设计[J]. 化工管理,2015(30):189.

[2]马桂芝,陈仁保,王群一,等. 冀东复杂断块油藏CO2吞吐典型井剖析[J]. 石油地质与工程,2013(5):107-111,150.

[3]曹亚明,郑家朋,孙蓉,等. 冀东油田浅层非均质油藏CO2驱数值模拟与方案设计[J]. 石油天然气学报,2014(5):125-127.

[4]任倩倩,杨勇,任斌斌. 单井CO2吞吐技术在南堡油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量,2013(21):131.

[5]马奎前,黄琴,张俊,等. 南堡35-2油田CO2吞吐提高采收率研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版),2011(1):28-32.

[6]鹿腾,李兆敏,刘伟,等. 强水敏稠油油藏CO2吞吐技术研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2013(1):122-128.

[7]鞠斌山,栾志安,郝永卯,等. CO2吞吐效果的影响因素分析[J]. 石油大学学报(自然科学版),2002(1):43-45.

[8]杨胜来,郎兆新. 影响CO2吞吐采油效果的若干因素研究[J]. 西安石油学院学报(自然科学版),2002(1):32-34.

[9]战菲,宋考平,尚文涛,等. 低渗透油藏单井CO2吞吐参数优选研究[J]. 特种油气藏,2010(5):70-72.

[10] 刘怀珠,李良川,吴均. 浅层断块油藏水平井CO2吞吐增油技术[J]. 石油化工高等学校学报,2014(4):52-56.

[11] 孙雷,庞辉,孙扬,等. 浅层稠油油藏CO2吞吐控水增油机理研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2014(6):88-94.

——以塔里木油区为例