医疗中的人文关怀

文/叶 蕾

脊髓损伤前,我属于那种医院绝缘体。受伤后真是和医院来了一场旷日持久的纠葛。与医生、护士、治疗师甚至是住院、诊疗制度进行了N次亲密接触,与检查、理疗、评估、办理出入院手续打了N次交道。

总体来说,我还是比较幸运的,遇到的医生、护士、治疗师都很敬业,很尊重、关心病人。特别是医生跟我沟通伤情时,既客观又照顾到我的接受程度,在让我了解到伤情严重程度、未来面临的问题的同时,也给我介绍许多社会融入度很好的病友经历,让我至少保持一个不绝望的心态。

除了正式问诊,日常与医生护士聊天也会收获许多诸如“你坐轮椅,我戴眼镜,实质上是一样的,都是借助工具弥补身体不足”“嘿,我昨天梦见你在我家楼下跳广场舞了”“坐在轮椅上被人照顾实在想不开的时候,就把自己当巨婴,学会偶尔放过自己”这样的慰藉。

但是住院期间我和病友们也遇到过一些小尴尬、小情绪。

比如做尿动力、盆底肌的医生是男生,许多女病人做检查都觉得挺不好意思的,虽说“病人无男女”,虽说人家医生都没嫌弃呢,但是毕竟多年形成的观念就在那里。记得有一个女病人做完尿动力检查回来说,光紧张了,医生喊话她一句也没听清楚,检查结果准确度可想而知。

再比如,为了缓解神经痛我曾经做过红外线治疗,需要裸露治疗部位、罩上机器,而同屋的还有别的病人,每次都是慌慌张张脱衣服、穿衣服,好在后来增设了屏风。

也有一些我未体验过的传闻,比如某某医生的某某治疗像插秧,比如说某某医生某某治疗时,手机、病人“双管齐下”。

还有一些病友的主治医师够坦诚但不够体谅,对刚刚受伤的他说“你就学学划轮椅、学学自理回家吧”,导致他一度难以接受、濒临崩溃……

随着现代医学的发展,某些医生对病人所患疾病更感兴趣,医疗管理者对数据指标更感兴趣,忽略了作为“人”的期望与情感需求。大多时候我们很认可医生医术和医院制度执行力,但关于对待病人的人文关怀,我觉得依然有许多工作可以做。诚然,由于立场不同、出发点不同,很多求医者的感受和需求是医、管工作者们很难充分理解的。

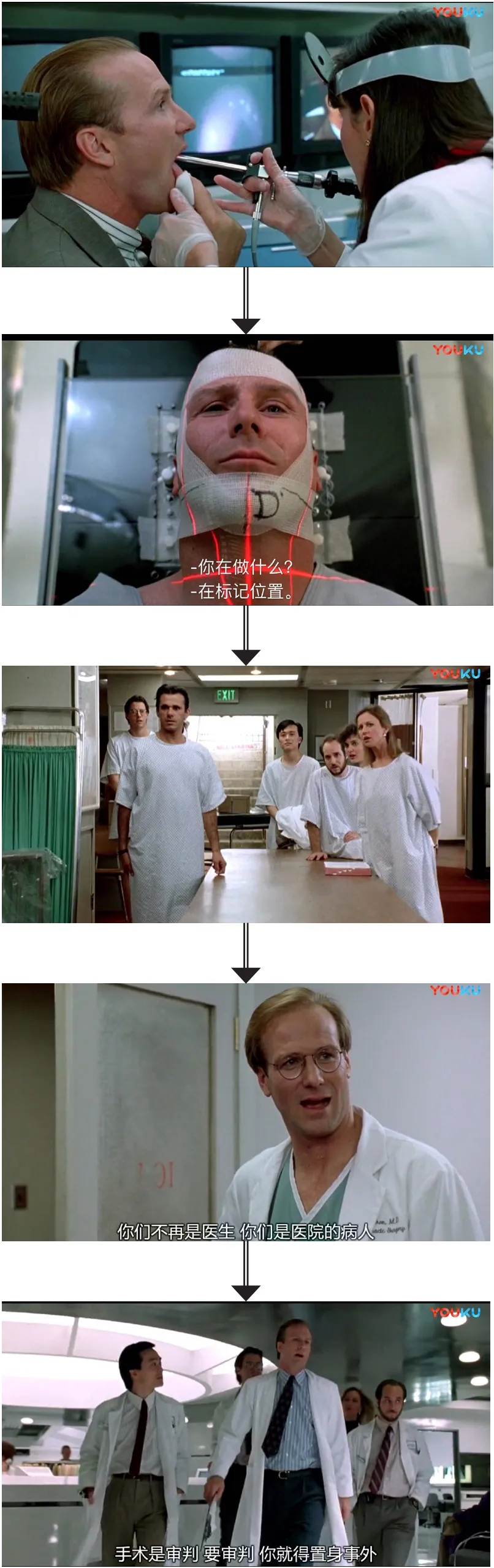

但有一个医生终于理解了,他就是《医生》里的主人公Jack Mckee,一个医术精湛却对所谓的人文关怀嗤之以鼻的心血管外科医生。他曾认为“医生的工作就是开刀、治病、缝好”“手术是审判,要审判你就得置身事外”。

直到一天他被确诊患了喉癌。

从工作狂医生变成听从指令的病人,身份反转使Jack Mckee的整个生活和感受也随之改变。

同样的一家医院,当他躺着检查床上,面对头顶的无影灯、各种绑带、仪器以及高高在上的医生,他感到紧张不安。他也开始不停地寻问医生“你在做什么?”

作为病人,他也会不惜走后门想早一点知道核磁检查结果。他也会在意医生给他做手术的时间,他也会抱怨医院的入诊和治疗程序是如何复杂以及如何给患者带来不便。他也明白了医生高高在上和缺乏关怀的态度是如何给患者的心理带来伤害。

这些经历让Jack Mckee有了巨大的转变。他学会了医患关系中的换位思考,站在医疗诉讼正义的角度做选择,他学会与病人沟通,他认识到医生在问诊和手术中的坦诚、鼓励、慰藉对病人意义非凡。

手术成功后康复的Jack Mckee做回医生。而此后他给实习医生的第一堂课,就是让他们穿上病患的住院衣服,让他们变成病患,睡病号床、吃病号饭,接受病号做的各种检查。

Jack Mckee对实习医生们说:“作为医生,我们在这里可以说得头头是道,但这并不代表理解病人,他们把性命交到我们手里,他们感到害怕、害羞、无助,更重要的是他们想要好起来”。

所以,只有身受才会感同,只有体恤过病患的痛苦和软弱才能真正成为一名合格的医生。

当然,不光是医生,医疗系统中的管理者、规则制定者只有设身处地的换位思考,才能理解求医者那些看似挑剔、找麻烦实则真切的需求。

医学不是神学,人类的医学发展至今,对于部分疾病还是无法做到治愈甚至是治疗和缓解。这一点是客观事实,无论医生还是病人都应该理性接受。

但医学也绝不仅仅是一门孤立的科学,它还蕴含着人学的层面。医学中所蕴含的人文关怀非常重要。比如脊髓损伤心理康复过程远远长于身体康复过程,而且受伤初期是自我接受比较困难的时期,舒适、安全、亲密、充满关爱的医疗环境无疑是心理康复过程中的推动剂。

毕竟世上无人不患病,人人想健康,哪怕是“互联网+”时代,高科技也不能替代医疗中的人文关怀。最后用特鲁多医生的墓志铭来呼唤医学中的人文关怀,并结束本文,“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”。