祝愿上昆:前程似锦

罗怀臻

我拿到上海昆剧团团庆四十周年的纪念画册时翻了翻,很本能地想在编剧页里翻到我的照片,结果没翻到。因为我的编制不在上昆。但从情感上,我又觉得自己应该算上昆的一份子,心理上是拿自己当上昆的人的。团庆纪念演出的第一天,大剧院的舞台上有分生日蛋糕的场面,我感觉也像是我自己过生日一样高兴,特别能理解台上的那种开怀的笑声。因为我跟大家一样,经历过见证过上昆最低落的年代,那是一个非常漫长的时期。

上昆的低迷期是怎么样的呢?就是没有观众。上昆可是真正经历过台上比台下人多、台下的人白发比黑发多的窘境。演出前,剧团每每发出邀请函,发出的函每每多过剧场的座位数,可是从来没有到过满场的观众。有一次我陪在逸夫舞台门口的说明书摊前,也和上昆人的心情一样,远远地看到有零星向剧场门口走来的观众,会莫名地兴奋起来,心里充满感激的情绪,就觉得这位观众今晚能光顾昆剧的演出,真是太给上昆面子了。要知道那时的演出阵容可一水儿全是昆大班、昆二班而今被称之为“国宝级”的艺术家们的演出,而今日需要自费从我国北京、香港、台湾,甚至美国、日本打飞的来看演出的粉丝们,是无论如何也无法想象上昆当年是怎样寂寞的。至于外地昆剧院团到上海演出,那时几乎是不可能发生的事情。为什么呢?还是没有观众。

记得在20世纪90年代中期,我个人的处境也跟上海昆剧团相仿,处在困顿低谷的阶段。这个时候上昆向我伸出友情之手,约我写剧本,可我那个时候怎么都没有状态写下去。因为那时商品经济的大潮正汹涌而来,当年齐秦歌曲唱的“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈”,就是我当时心情的真实写照。外面的世界很精彩,我却每天垂着窗帘闭关在家里苦熬,用原始的填词方式苦吟剧本。顾影自怜,我觉得我简直太没有时代感了。想到这里,我居然拿着昆剧团付给我的定金去找蔡正仁团长,说我把定金还给你,这剧本实在写不出来了。老蔡同志和蔼地回绝我,说他们的这个定金是没有时限的,你什么时候写出来都行,实在写不出来时间也久了,等到别的人做团长也就不记得这个事了。殊不知那个定金就像一块沉重的铅压在我的心上,让我一日完不成剧本,一日不得开心颜啊!今天我也约请了很多朋友为上海创作剧本,看到有的朋友来请求延期或央求退定金,特别能够体会这种看似被他人“逼迫”,其实是被自己逼到几乎崩溃边缘的心境。说到底,剧本创作是一份苦役,不是写剧本的人体会不到剧作者苦心孤诣、沥血熬心的辛勤。

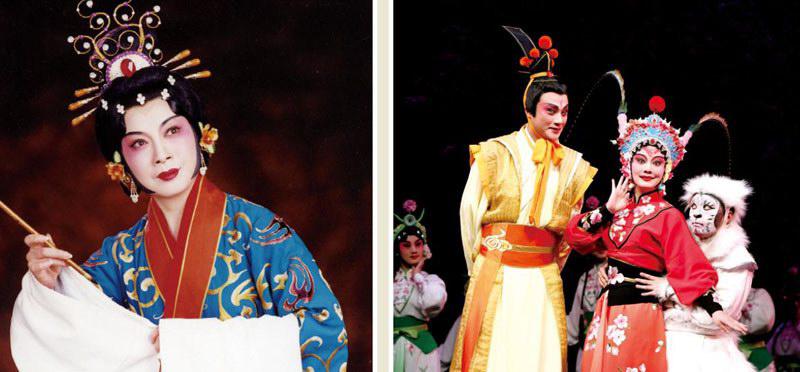

《班昭》是我为上昆写的第一个剧本。更早一些时候,岳美缇老师曾约请我为她写《司马相如》,可那时我对昆剧写作还没有信心,于是由我出面代为请来北京的郭启宏兄为上昆写。启宏兄来编剧,我做编辑,也算是任劳任怨,做见习生,为后来自己动手写昆剧做准备。通过《司马相如》,我与岳美缇、张静娴结下了友谊,也熟悉了台上台下的她们。其实那几年也经常有著名演员约请我创作剧本,但大都是今天见到了盛情表达一下,分开了也就不知不觉放下了,遇到这种情形我也随口應酬大都不往心里去。后来碰到张静娴可就不同了,她把邀请剧作家创作剧本当作一个很庄重的礼仪。记得那一天,静娴老师伉俪正装设宴在镇江饭店,并不直奔主题请你写剧本,而是诚心诚意地听取你对她表演艺术的意见,并帮助她分析如何选取适合她创作的题材,她说她想塑造一个属于她的舞台形象,完成她作为演员毕生的夙愿。我被张静娴夫妇的诚意感动,这一回是真的往心里去了,这才有了后来虽经历无数曲折但始终彼此鼓励坚持下来的《班昭》。

现在回想,张静娴老师催稿的办法也是蛮温柔的。我当时住在威海路文海大楼,上海昆剧团的岳美缇、刘异龙、王芝泉也都住在同一幢楼里,我们经常往来,邻里相亲。静娴老师总是不经意、正巧、顺路,或是到我家楼里上下看望朋友,轻手摁响我家的门铃,探访创作中的我。静娴老师每次“正巧”经过时总不忘带一些营养品或时令水果给我,嘘寒问暖,却绝不催稿,有时甚至提都不提,可她越是缄口不提,我越是压力山大。还记得有一次我患了重感冒卧病在床,高烧不断,偏又连天豪雨无法挣扎就医。我那现在已经故去的恩师陈西汀先生着急地打电话给岳美缇,岳老师闻讯给我煮了粥送了药下来。说来神奇,岳老师送来的药就是最普通的维C银翘片和退热感冒冲剂,可是服下去后一夜酣睡第二天醒来竟全好了,直到今天我一旦感冒还是习惯用这两种药,还是最见效。回忆这些,都是二十年前的事了,可那份温暖一直烙在心头。

创作《班昭》的日子,还没有笔记本电脑,我总是把稿纸写了撕,撕了写,一个后来不足一页纸的序幕当时足足写了一个月。我感觉我当时的心境就跟当年的昆剧和当年的上昆人一样,于寂寞和困顿的坚守中绝不奴颜媚骨地苦苦撑持着。这般心境,这份苦闷与孤独,不自觉地投注到班昭和她周边的人物身上,感动了当时的知识分子,也感动了当时的观众。今天回头想想,人与人之间什么最珍贵,最珍贵的就是共同度过的艰难世事和携手走过的寂寞岁月,这是什么金银财宝荣华富贵都换不来的。感谢上昆,感谢昆大班、昆二班、昆三班,留下了我们彼此永不褪色的记忆。

后来我又给昆三班的谷好好、张军创作了《一片桃花红》。昆三班崛起的标志不是一出戏的荣誉性成功,而是一代人创作观、审美观、运营观的建立,因此代表昆三班崛起的代表作正是他们倾心倾力完成的《一片桃花红》。谷好好的坚韧性格和开拓精神也在那出剧目的创演过程中显露端倪。记得在临近演出的排练中,她的脚踝受伤,颈椎也出了状况,只见她脚上缠着绷带,脖子上戴着颈托,排练间隙独自一人背身静坐到排练场的角落里悄然抹泪。我和导演张曼君远远看着她,既敬佩,又怜惜,尽量不去打扰她。曼君导演排戏是实打实的,她不允许演员象征性地比划,而要实实在在地演出来、唱出来、打出来,我能清晰记得谷好好是如何咬着牙、拼着劲、忍着痛一遍又一遍地挺过来的。我说过,戏曲演员创作一部代表作,就如下一回地狱。那段日子,谷好好排戏间隙还得骑上助动车亲自去找赞助、拉广告,可不像今天上昆排戏这么不差钱。在上海,在全国戏曲界,她是第一个把演出广告做进地铁的人物,而她在那个时候还不是团长,只是一个被当时的蔡正仁团长给予了一次机会的武旦演员。谷好好能成长到今天,能具有一些超越一般院团管理者的眼光和办法,与当时的历练分不开。

一位剧作者,能够与一个剧团的两代人合作,并且见证了两代演员代表作的诞生,心情是愉悦的。今天我们共同来庆祝上昆的生日,共同来分享一路走来的成果,我感到受之无愧。

基于我跟上昆的合作和我对上昆的了解,我对上昆取得进步获得成功的看法归纳起来就是三个字——“当下感”。“当下感”就是指上昆无论在哪一个发展阶段,它的经验都归结于适时地呈现出了某个时期舞台艺术的当下美感。今天,无论上海的本地观众还是外地乃至外国的观众,也无论是其他昆剧团还是其他剧种,大家欣赏和赞美上昆的地方,都是因为它的当下感。

今天大家都面对着同样的背景,那就是十八大以来所致力的传统文化的复兴。一度对文化传承形成干扰的因素终于戛然而止,政府对传统文化开始大量投入,舆论对传统戏曲也积极传播。比如以前报纸上火柴盒大小一块地方若登载了昆剧的消息,昆剧人都要感恩戴德。而今天反过来了,记者追着艺术家主动来报道昆剧演出。

今天的当下感就是再古典化。昆剧是最古老的戏曲剧种之一,却是在传统文化复兴中最先繁荣起来的剧种。从某种意义上说,昆剧已经成为城市中对精神文化生活有追求的观众的观戏首选,是表演艺术中的高档奢侈品,它与时代的审美潮流形成暗合,成为带着古典身份的当代艺术。相反一些年轻的剧种,现在反而让人觉得粗糙简陋,表达的情感也似乎有点过气,甚至连它们的服装头饰在今天看来都好像有点陈旧。那么,昆剧之新,新在哪里?一些曾经年轻的剧种之旧,又旧在何处?以我之见,就是是否拥有当下感。在共同的时代背景之下,上昆就是抓住了当下感。这个当下感是一种选择、一种回归、一种提纯、一种再传统、再古典、再本剧种本体本色化。但凡抓住了这个要点就是抓住了当下的文化趣味,抓住了当下的时代审美,也就是抓住了受众构成和市场经营的成功。例如京剧的张火丁、川剧的沈铁梅、梨园戏的曾静萍,她们的成功表面上看都在反复强调传统传承,其实是她们在敏锐的现代审美意识引导下对源头性的传统资源的再提取再体验和再表达,是她们真正抓住了当下的审美,获得了当下的认同,接通了当下的情感。而对当下的昆剧表演而言,当下不是回到时间意思上的明清,也不是回到建筑意义上的厅堂,而是自觉地运用现代剧场、现代审美和当代价值、普遍人性的理念,重新把昆剧最精纯的表演艺术和最幽深的人性表达提炼出来呈现给今天的观众看,呈现给今天的观众听,呈现给今天的观众想。

先师西汀先生曾为上昆创作了《蝴蝶梦》和《妙玉与宝玉》,师兄唐葆祥作为上昆专职编剧把一生的才思都交给了上昆,我与上昆经歷过两度难以忘怀的合作,现在我的学生王辉与罗倩,王羚与魏睿,又是一代人接棒来为上昆创作了,筚路蓝缕,呕心沥血,算来我们竟是三代人接力在为上昆创作。说个趣话,真不知是我们前世欠了上昆的什么债,因而今世要来偿还,抑或原本就是一代接一代的文人知识分子注定脱不了与昆剧的因缘干系。昆剧与文人,文人与昆剧,彼此趣味相投,肝胆相照,唇齿相依。既然如此,那就让我们继续上路,接着同行。

祝愿上昆,前程似锦!