基督教与中国西南“民族”意识的形成

黄剑波 杨漪

在中华帝国的时代,以汉为主体的“华夷之辨”体系呈现出一种文明与野蛮的对立,亦是一种中心与边缘的区隔,如今在西南地区所谓的“少数民族”曾被视为“蛮夷”、“化外之民”。在汉文书籍中也少有人关注“蛮夷”之中不同群体的差异,就中国西南地区而言,民国以前,不同的族群分类早已存在,且各族群之间有复杂的自称与他称,然而这种复杂性在民国以前的汉文书写中并未受到太多重視。民国时期,这些曾被称为“蛮”、“夷”、“苗”、“猡猡”等的群体,开始使用“民族”的称谓,形成“民族”意识。西南地区的“民族”意识包括了当地人对于现代“民族”、 “中华民族”、 “少数民族”的认识。这三个相互交织的概念体现了西南地区的各少数民族如何认识自我、他者、国家以及三者之间的关系。

西南地区民族意识的形成与建构有其特殊性。由于该区域族群种类多、居住较分散,大多没有形成过自己的政权,在帝国体系中政治话语权弱。晚清开始使用民族概念后,一些人口数量多、较有话语权的群体开始以“族”相称,如“汉族”、 “藏族”、“蒙古族”、“回族”、“满族”等。而对于西南各民族的称谓多冠以“原始”、“落后”的标签,如将苗、蛮、獠、獞称为“原始民族”、“劣等民族”、“未开化民族”、“半开化民族” 等。[1]

但随着西南地区民族意识的逐渐形成,在确立“汉”与“非汉”的基本格局的基础上,不同群体也逐步以“族”相称。这种群体的分类与过往的“民族”观,在内涵上有很大差异。一方面,当这些群体自称为“某族”时,族群名称的转变意味着一个民族的构建。另一方面,在这个过程中,更为重要的是从“华尊夷卑” 逐步转向“各族平等”的现代民族意识。可以说,民国时期西南地区民族意识的形成及民族建构,为当下的民族关系打下一定基础。要研究如今西南各民族如何看待自己的民族身份,要理解当下西南各民族平等的格局的形成,也应该追溯到民国时期。

当然,形成“平等”的现代民族观不可能一蹴而就,尤其对于西南地区的少数民族更为不易。[2]其中,基督教在华传教士是一个通常被遮蔽但不应被忘却的因素。本文将重点分析近代西方传教士在西南地区的日常实践,从地方的视角来看传教士如何影响西南少数民族[3]的民族意识和民族建构。

西南地区是中国少数民族的主要聚居区之一

从汉族走向“非汉”

近代西方传教士在中国传教有从沿海传入内地、由内地到边疆、由汉族转向少数民族的过程。鸦片战争以后至中华人民共和国成立期间,属于基督教新教的循道公会和中华内地会在滇黔川广泛传教,天主教在云贵地区也有所影响。循道公会在黔、滇、川毗邻的威宁、赫章、昭通、彝良、巧家、鲁甸、会泽、大关、盐津、镇雄、威信、永善、东川、筠达、珙县、高县、古蔺等县的广大地域内有较大影响。[4]而属内地会的英国传教士党居仁(J. R. Adams)于1903年在昆明中和巷建立了“云南基督教内地会总会计处”。

之后,内地会的活动逐渐在以下两个大的区域内获得了很大发展:一是云南北部武定、禄劝、富民、寻甸等县,其属于以彝族和苗族为主的少数民族地区;二是云南西北部怒江流域的傈僳族和怒族地区。[5]此外,四川的羌藏聚居区也成为传教士聚集的地域;也有经由老挝、缅甸等国进入云南边境各少数民族地区的传教士。传教士在西南地区的传教方向从汉族走向“非汉”与其自身的民族观念有很大关系,这种民族观念有三种来源:

第一,18世纪末至19世纪是欧洲民族主义兴起与发展的重要时期,在这种背景下,传教士在非西方国家的传教工作也常以现代民族的分类方法展开。例如,英国传教士塞缪尔·克拉克(Samuel R Clark)在西南地区33年的传教过程中,详细记录了当时贵州的苗民、仲家人、彝民等“非汉”族群的人口、风俗习惯、宗教信仰、神话故事和历史等,区分了不同族群的特点。

传教士身上的近代欧洲民族主义烙印深刻影响了他们如何看待“土著”群体与汉族的关系。例如,辛亥革命以后,中华民国当时的国旗图案以红、黄、蓝、白、黑五色分别代表汉、满、蒙、回、藏五族。英国卫理公会传教士伯格理认为西南地区的各土著群体应该包括在藏族的黑色条带内。但前驻美国大使武延芳博士在当时则提出,这些群体应该包含于代表汉族的红色条带内。因为这些少数民族就曾上书中国政府,要求他们要与汉族享受同样的权利,他们称自己是中国人。[6]

两人的分歧体现了两种不同的民族观。伯格里认为西南的土著群体应该跟汉族并列享有民族间的平等,因此包含在与汉族相并列的黑色图案中。而武延芳则认为西南地区的这些土著人群想要寻求与汉族平等的地位,就应该被同化到汉族中去。显然前者的观念更接近于当下中国的民族关系格局。

第二,以往传教士的经验影响着传教士对西南地区“非汉”族群的认识。伯格理(Samuel Pollard)被视作第一个把基督教成功传入中国西南地区一个少数民族中的传教士。他到中国传教,受其所尊崇的传教士李温斯登(David Livingston)在非洲的传教经验影响。他对朋友龙涌泉说,他到中国来的目的便是要引领一个民族的皈依。到苗区传教后,他又多次对钟焕然等教徒说,他一定要将苗族传通。[7]当伯格理在苗族地区的工作取得成果后,内地会也派郭秀峰(Arthur G. Nichllos)到石门坎学习在非汉地区的传教经验。随着传教士们对于西南各族群的认识加深,土著族群越来越受到传教士们的重视。

第三,传教士自身的学识背景也影响了他们对西南地区少数民族的认识。早期人类学的兴起与传教士有密切关系。传教士在欧洲以外的地区传教,开始注意到各种人群的特殊性,人们开始从体质、语言、宗教文化等方面来了解分析他们所遇到的群体。

在西南地区,许多传教士在展开宗教活动的同时,也对当地各族群进行了学术研究。美、 英、加拿大三国基督教会的五个差会(Missions)联合在成都创办了华西大学,并于1922年成立华西边疆研究会。美国传教士和考古学家葛维汉(David Crockett Graham)在其中任职时,主持了多项四川及西南地区的考古学、民族学等方面的田野工作,组织了对四川广汉三星堆遗址的首次考古发掘,在学术上取得了丰富成果。

不同的学术背景,也影响到了传教士对于民族的认识、研究及其传教方式。如陶然士(T. Torrance)认为羌族在体质、宗教习俗和社会等方面与希伯来人相似。[8]而葛维汉从学理上对羌族的体质、语言、文化习俗、社会记忆等多方面进行考察,认为羌族不是希伯来人的后代而是属于黄种人的藏缅支系。[9]

宗教实践,抑或民族实践

由于教会组织所处的特殊历史背景以及传教士自身的学识与认知,西南地区的传教工作都在有意无意地进行着“民族”实践:一方面他们从自身的民族观出发,以具有共同语言、服饰、风俗习惯、宗教信仰和居住地域等条件为族群分类体系,进而在不同群体中进行宗教活动,这客观上促进了本地人自己的族群分类意识,使得现代观念下的“民族”这一概念易于被西南地区的人们所接受。另一方面,传教士在其宗教实践的过程中,不仅向土著族群传播了宗教教义,也将其自身的民族观带入了这些人群中。传教士激发了土著族群追求民族平等的意识,也启发他们要成为“中华民族”的一部分。在传教士与西南少数民族地区互动的过程中,有三种实践方式最为重要。

一是“分族设堂”。尽管各教会的传教重心与理念不同,也有多种教会力量汇集到少数民族地区传教。但是在各少数民族区域工作的传教士们大致都采用“分族设堂”的方式,即根据不同的族群分类在各区域建立教堂。

例如,伯格理将自己的传教重心放在苗区,他在贵州威宁石门坎设立教堂,使得石门坎一度成为苗人传教的中心圣地。他在石门坎建立教会后,派出英国传教士王树德(Willian H. Hudspeth)和苗族布道员到各处传教,使得基督教在大部分苗族区域传通。至1921年,下属石门坎联区的苗族教堂分布于贵州威宁、云南东北部(包括彝良、盐津、昭通、大关、永善、鲁甸、威信、镇雄等)、四川南部等多个地方,乌蒙山区的苗族中85%信仰了基督教。[10]除苗族之外,循道公会还传入了汉、黑彝、白彝、倮彝、仲家[11]等族群中。[12]

以“分族设堂”的方式传教获得了较大的成功,其一方面符合西方人對于中国西南各土著族群的分类,另一方面也顺应了西南地区各少数民族自身的群体认同。但从本质来看,前者与后者有所差别。对于土著族群来说,他们长期生活于此,各族群之间已经形成了一种固有的族群关系。在这种族群关系中,最大的张力在于汉与“蛮夷”的高低之分,各土著族群之间也存在等级和冲突。传教士进入后,按照语言、风俗习惯、宗教信仰和体质等对西南地区的人群进行分类,“分族设堂”是西方现代民族观的一种实体化呈现。在传教过程中,他们将汉与非汉区分开来,并在各个非汉教会之间成立联合会,更加强化了这种汉与非汉的二分法。但是,在这种“汉与非汉”的二分法中,传教士所传递的是将土著群体与汉人一视同仁的观念,也使得各土著族群之间的联系更加紧密。这种心态的转变,类似于一种早期的“少数民族”意识,近似于现在语境下的少数民族与汉族相互平等的内涵。因此,这种看似是西方人与土著不谋而合的分类系统,其实背后蕴含的是两套不同的知识系统。在这些传教士与西南土著互动的过程中,历史与现代碰撞在一起,形成了本地人特有的一种新“民族”观。

二是创设文字。通常情况下,西方传教士在被分配到中国各个教区之前,需要先学习汉语。但是在西南少数民族地区,汉语不是通行语言,各土著族群所用语言不同,大多数土著人群不懂汉语书写。用汉语对少数民族进行传教,不如用他们自己的语言进行传教。为了便于在西南土著人群中传播教义、教理,许多传教士不仅学会了少数民族语言,还在当地人的帮助下先后创制和推广了几种少数民族文字。他们在创造少数民族文字的基础上,还翻译、印制出了各种文字版本的经文,有些少数民族语言一直沿用至今。

少数民族文字的创制和推广受到很多传教士重视。如英国循道公会传教士伯格理创制了老苗文,这是注音文字,虽然不能完全表达苗文的音调,但是它的优点是易学易记,很快就在苗区得以推广,后来也被一些黑彝、白彝使用。[13]传教士们为各族群创设的文字,客观上起到了坐实民族界限的作用。语言是群体交流的必要条件,它本身就是群体认同的一个重要因素。当语言从抽象的语音转化成为一种实体的书写系统,也就使得共同使用这种语言的人群成为一个实在的共同体。当然,从少数民族文字具体的使用过程来看,诸如老苗文、西傈僳文等文字,也被其周边的一些人数较少且没有单独创设文字的少数民族来使用。

有趣的是,早期传教士用汉文在少数民族地区传教获得了很多失败经验,但是他们用一种少数民族语言在另一种少数民族中传教反而更容易成功。这也表明非汉群体之间一种相对认同感,汉人中心观使得非汉族群之间更容易相互认同,形成一种与“汉”相对的群体分类。传教士为无文字社会[14]的各西南土著群体所创设的文字,实践了他们对“汉”与“非汉”的分类,文字的创设也大大提升了土著族群的自信。在西南地区,这种非汉之间的认同正是一种“少数民族”观念形成的前奏。

三是开办学校。[15]明清时期,中央王朝在西南地区实行“改土归流”政策,对西南地区土著族群采取“安边化民”的原则。在这种政策下,被视作落后“蛮夷”的非汉族群中,只有少部分人进入到私塾,中央王朝的“教化”政策并没有使多数土著族群融入到汉人中。中华民国成立后,国民党主张对西南地区土著族群进行“同化教育”,希望可以吸纳西南地区的少数民族到统一的“国民”中。国民党担心传教士进行“文化侵略”,希望争取“苗夷同胞”的认同,开始加强对于西南地区的教育投入。[16]

这种情况下,传教士在西南地区开办学校,一方面主动与当时的国民教育接轨,使少数民族得以进入国家的教育体系中并拥有自己的话语权;另一方面推行平民教育,使得大多数人都能学文识字,学习到新的知识和观念。在传教士进入这些区域之前,他们长期处于政治文化的边缘,交通闭塞、少有正式的教育机构进入,通常数十个村子也难有一所学堂。传教士在进入之后,一边传教一边开办教会学校,这些教会学校的教育并不是脱离国家的。

以伯格里在石门坎创办的学校为例。他在面对乌蒙山区苗族的文化状况后,提出“哪里有教堂,哪里就有学校”的理念,主张以教会为依托开办学校。1911年,中华民国建立后,取“光复中华”之意,该学校正式改名为“石门坎光华小学”。自此,学校从识字班的性质正式走向正规化,采用中华民国国民政府教育部规定的新学制共和国国文课本。

除了普通学校的课程外,他们每周还增设《圣经》课、苗文课、说话课,以及三民主义教育课和公民课。双语课、说话课等专门为少数民族学生开设的课程,旨在让他们学习汉语,以便更好地接受国民教育,三民主义教育课与公民课给学生们普及了当时主流的国家观与民族观。

此外,学校在开展正规教育的同时,还推行“平民教育”。平民教育是基督教“主日学”的变种,利用信徒在主日聚集礼拜之便,组织大家学习文化,因此受众人群更多。其主要内容是推广传教士所创设的文字,教授一些浅显易懂的知识,增加土著人对于自我和外界的认识。如在伯格里等人为“苗文扫盲”所编写的《苗族原始读本》中,就有如下内容:

问:地球是圆的还是方的?

答:是圆的。

问:地球上有几大洲?

答:七大洲。

问:喝水要喝什么样的水?

答:要喝热水。

问:苗族是什么样的民族?

答:是中国古老的民族。

问:苗族是从哪里来的?

答:是从黄河流域来的。[17]

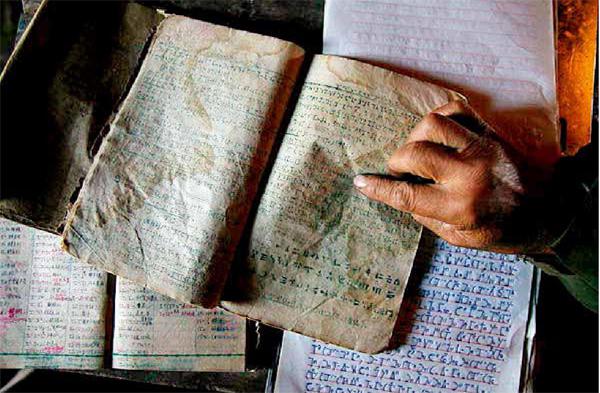

伯格理创建的简易苗文

传教士与西南“少数民族”的形成

通过对比传教士进入西南地区前后,西南地区的土著人群对自我及他者表述的转变,可以了解民国时期西南地区地的土著族群如何逐步轉变为现代意义的“少数民族”。

由于西南大部分土著族群在传教士进入之前没有文字,因此很难通过文字记录来查阅土著人对于自我及他者的认识。[18]但可以通过表达其历史与集体记忆的神话和故事,分析无文字社会对“自我”和“他者”的认知。在古代苗人的神话故事中,[19]苗人与汉人历史上往来密切,苗人中有亲近汉人的“熟苗”和疏远汉人的“生苗”。苗人认为汉、侗、水等族本为同源,但是苗王被汉王打败,预示着汉人与苗人之间的阶序。在诸多族群中,只有汉人具有书写系统,因此“做了官”,成了统治者。

通过苗人的神话故事,可以看出在民国以前,土著族群在与周边人交往的过程中,已经有了一套界定“他”与“我”的知识体系,具有自己的族群观念。但是在神话中没有提及那些与苗人相离更远的族群,说明本地人过去的族群观念更多是基于地缘、血缘和祖源而形成。[20]这种族群观念与民国时期国内各族一律平等的民族观、国家观不同。前者是具象地对现实族群关系的描述,后者更强调抽象而广泛地寻求不同文化实体也即不同民族之间的平等。

进入民国以后,西南地区土著的族群意识发生显著变化,其中传教士的影响不应被忽略,尤其是对当地人形成自主的民族观念的影响。

如前所述,传教士在西南地区的传教分为汉与“非汉”的传教,他们所看到的民族不平等影响到了当地人对自身与汉族关系的认识。例如澜沧拉祜族教会学校的课本上写有:“汉人来了,我怕。”信徒饭前祷告词:“上帝啊,汉家压迫我们。”[21]这种知识的普及,将原本土司与被管辖者的等级关系转换为了民族之间的不平等,更加促使拉祜族去呼吁自我与汉人的平等关系。

更有甚者,在西方传教士的影响下,一些土著族群试图去宣扬自我与西方人的某种亲属关系,以彰显土著人之于汉族的先进性。如受陶然士影响,木山寨羌民苟聘三写了一本《致羌民关于还愿的起源的一封公开信》的小册子,宣扬羌族是希伯来人的子孙的观点,对当地羌族产生了深刻影响,以致他们对后来的调查者称自己是希伯来人的后裔。[22]而在滇西拉祜族地区,“传教士称洋人与裸黑原是一家,洋人为舅父之子,裸黑为姑妈之子,同居西方,后裸黑始迁来东方,与汉人本无关系,开土耕种,亦非中国之地;若不忘祖宗,则不能信汉教,应从西方教,西方人要信上帝,不信鬼,不祀祖,今尚有裸黑住西方者”。[23]虽然这种话语缺乏可信度,但也表明土著族群试图打破被汉人压迫的局面,开始追求与汉人的平等关系。

此外,教会学校对于土著族群的现代民族意识的形成产生较大影响。教会学校对土著族群进行双语教学,使用中华民国统一规定的教材、开设三民主义的课程等,这直接影响了西南少数民族对自我、他者及国家的认识。双语教学使土著族群与汉人的有效沟通成为可能,而民国统一的课程又自上而下地向土著族群传播了国家层面的现代民族观。

传教士在西南地区开办了诸多学校,大大增加了土著族群受教育的机会,也培养了一些本土知识分子。在这个过程中,一些少数民族政治精英开始崛起,他们受到传教士民族平等的观念所影响,也受到民国政府所推行的三民主义所影响,使得他们形成了一种新的民族观念。这种新的民族观,既认同整个国家,又宣扬民族平等。例如石门坎苗族大学生朱焕章在当地编写《滇黔苗民夜读课本》,其中第二册第十课的《平民歌》中写道:“我四万万同胞,职业虽不同,人格皆平等,国家兴亡,大家都有责任。”[24]

从教会学校走出来的少数民族学生,也运用所学到的现代民族学学科的研究方法来重新划分本民族,开展本民族的研究,为争取民族平等做出努力。例如出生于川滇黔交界地区的苗族学者杨汉先,他在华西协和大学学习社会学专业。撰写了《大花苗名称的来源》、《大花苗移入乌撒传说考》、《苗族述略》、《黔西苗族调查报告》等论著。他在论著中依据体格、性格、语言、风习、装饰等标准,试图将“真正苗族”从“广义苗族”中区分出来,并且对“苗”与“夷”进行了区分。他应用民族学、历史学等学科知识,建构了一个从主位出发来划分的苗族分类体系,也就为自身的民族身份认同提供了丰富的内涵。[25]

结语

民国时期是中国民族关系从“华夷之辨”向“民族平等”转变的一个重要时期,传教士对于西南“民族”和“少数民族”意识的形成有一定助推作用,但主要限于一些观念上的引入和传播。随着传教士在西南地区的传教工作逐步展开,其传教主体也从传统的汉族群体转向了非汉族的少数民族群体。西方传教士在传播基督教的同时,一方面将自身母国即西方民族—国家的民族观念和国家观念输入了西南少数民族地区;另一方面他们所开办的教会学校促进了土著族群与主流社会的沟通交流,传递了中华民国的民族观。受传教士民族观与中华民国的民族观所影响的西南土著族群,逐步重新构筑“自我”与“他者”的关系,形成了现代民族观念,纳入到现代民族国家的体系中。[26]

当然,对于近代中国西南“少数民族”的生成过程,还需要注意到抗战背景下西南边疆战略地位的凸显。对这个问题的全面考察,涉及汉人为主的国家体系、欧洲的现代民族国家观念,以及在复杂多重关系中本地人(特别是政治或知识精英)的理解、思考和行动。

金观涛、刘青峰在《观念史研究》一书中写道:“我们正在穿过语言的丛林,抓住历史洪流中变迁的思想。”[27]通过研究观念的出现及其意义演变过程,可以看到思想的变迁与历史的变迁。民国时期是从“天下观”向“现代民族国家观”转变的一个重要时期,本文从历史的角度自下而上去回溯“本地人”如何形成当下的民族观念,有助于我们从地方视角重新去审视少数民族如何去看待自我的民族身份及民族关系。这一方面可以补充关于中国以及西南地区现代民族形成的“国家构建”这一主导视角,展现现代民族观念及民族关系发展进程中丰富多样的层面、因素和机制;另一方面也有助于我们在重新发掘和梳理一些被隐藏的历史事实的基础之上,更为全面地认识中国现代社会的发展历程,从而进一步理解当下中国之政治“一体”的主导现实与文化“多样”的辩证关系。

(作者单位:华东师范大学社会发展学院人类学所)

注释:

* 本研究得到上海曙光学者计划支持,特此致谢。

[1] 杨思机:《国民革命与少数民族问题》,载《学术研究》2009年第12期。

[2] 以往对于西南地区少数民族的民族观的形成,主要从三种角度讨论,即“国家政治语境视角”、“学者与汉族知识分子视角”、“少数民族精英视角”。这三种视角包含着“少数民族”概念到底是“他者描写”还是“自我表述”的争论。把这种争论悬置,无论是讨论“他者”(包括国家和知识分子)自上而下影响西南地区民族观念的形成,还是探析“自我”(主要指少数民族精英)主动构建民族身份争取政治权利,这些研究都忽略了西方传教士这个通常被遮蔽但不应被忘却的因素。

如杨思机讨论了近代中国政治语境中的“少数民族”概念,认为该概念主要来源于“清末排满革命思潮,欧洲“保护少数民族条约”和共产国际的民族与殖民地理论三种思想(杨思机:《少数民族概念的产生与早期演变—从1905—1937》,载《民族研究》2011年第5期)。杨志强认为,苗族作为一个近代民族集团最初的雏型,首先是在“他者”阵营中被想象和构建起来的。而“他者”的主体正是一些学者与汉族知识分子等群体。(杨志强:《从“苗”到“苗族”——论近代民族形成的他者性问题》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2010年第6期。)

又如:张兆和:《从“他者描写”到“自我表述”——民国时期石启贵关于湘西苗族身份的探索与实践》,李菲译,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2008年9月刊;又如伊利贵:《民国时期西南“夷苗”的政治承认诉求:以高玉柱的事迹为主线》,中央民族大学民族学与社会学学院博士论文2011年5月(未出版)。他们都试图从少数民族精英的视角来看少数民族“自我”如何表述自己的族群身份,以获得合理的政治身份和国家认同。

[3] 这里及后文中提到的“少数民族”,与西南地区“土著族群”混用,是对民国时期在西南地区的“非汉”族群的统称,他们具有“少数民族”的观念,但是不完全等于1949年后政治话语中的“少数民族”实体。

[4] 柏格理 邰慕廉 王树德 甘铎理 张绍乔 张继乔:《在未知的中国》,东人达 东旻译,云南民族出版社2002年1月版,序言,第1页。

[5] 韩军学:《云南基督教内地会的传播历史及特点》,载陈建明 刘家峰主编:《中国基督教区域史研究》,巴蜀书社2008年版,第273页。

[6] 伯格理發现中国统治者对西南地区穿不同服饰讲不同语言的人群族群倾向于将其同化,而不是去记录、强调和凸显他们的不同并在政治上实行区别对待。

[7] 甘铎理(R. Elliortt Kendall)在为其写的传记中,不断强调他对土著族群的重视,认为他的内心趋向于被压迫者,具有站在遭受蹂躏一方的心性。参见柏格理 邰慕廉 王树德 甘铎理 张绍乔 张继乔:《在未知的中国》,东人达 东旻译,云南民族出版社2002年1月版,第510页。

[8] 当然,这种观点颇为牵强,甚至在教会内部也并没有得到广泛接受。参见《陶然士作品选译》,白洁等译,巴蜀书社2016年版。

[9] 罗安国(Andress Rodriguez):《民国时期的民族构建和人类学:四川西部的传教人类学事业(1922-1945)》,载特木勒编:《多元族群与中西文化交流:基于中西文献的新研究》 ,上海人民出版社2010年版,第120?124页。李绍明认为二人(陶和葛)不同的学术背景影响了他们对于羌族的认识,葛维汉受美国著名人类学者博厄斯(Franz Boas)影响较深,而陶然士将羌族的原始宗教多神信仰解释为原始一神教的古老信仰更像是施密特(W. Schmidt)文化传播学派观点的翻版。参见李绍明:《略伦中国人类学的华西学派》,载《广西民族研究》2007年第3期。

[10][17][24] 张坦:《“窄门”前的石门坎——基督教文化与川滇黔边苗族社会》,贵州大学出版社2009年版,第78页;第194页;第128页。

[11] 后被识别为布依族。

[12] 又如在云南,郭秀峰于1923年主持成立“基督教内地会滇北六族联合会”,在不同民族聚集区建立教堂。分别设武定县洒普山教堂为苗族总堂、淘谷教堂为傈僳族总堂、阿古米教堂为干彝族总堂、老把教堂为傣族总堂、禄劝县撒老坞教堂为黑彝族总堂、寻甸县新哨教堂为白彝族总堂,每个总堂又设立若干分堂。至1950年前后,该联合会发展成为云南基督教最大的教堂体系,共有7个总教堂,51个分堂,205各支堂,有信徒17000余人。参见韩军学:《云南基督教内地会的传播历史及特点》,载陈建明 刘家峰主编:《中国基督教区域史研究》,巴蜀书社2008年版,第274页。

[13] 英藉内地会传教士富能仁(James O. Fraser)和缅甸克伦族传教士巴梭(Rev. Bathow)创制了西傈僳文,这种傈僳文也被周围的怒族使用,在滇西北较大范围产生影响。澳大利亚传教士王怀仁(George E. Metcalf)根据云南武定、禄劝等地的方言创制了东傈僳文。此外,英籍澳大利亚传教士张尔昌(Gladstone Porteous)夫妇在禄劝撒老坞彝族地区创制了黑彝文;美国浸信会传教士永伟理(William Young)、永文生(Vincent Young)父子创制了拉祜文、佤文;德国传教士贝理泰(笔者已无法查证其原名)等人在新平县的傣族傣雅支系的区域创制傣雅文等等。这些文字对基督教的传播和少数民族的生活均产生了一定影响。参见韩军学:《云南基督教内地会的传播历史及特点》,载陈建明 刘家峰主编:《中国基督教区域史研究》,巴蜀书社2008年版,第281页;刘鼎寅:《云南少数民族文字的创制——兼记云南的少数民族文本<圣经>》,载特木勒编:《多元族群与中西文化交流:基于中西文献的新研究》 ,上海人民出版社2010年版,第51页。

[14] 除了彝族,但是彝文较为复杂,可以读写的人也不多,并不普及。

[15] 这个部分主要讲传教士在西南地区开办的教会学校,这些学校有专门针对少数民族教育的课程,主要是为少数民族教育而设置。然而,众所周知,传教士在近代中国还建立了神学院、联合开办了多所大学,这些学校是中国近代的教育发展的一个重要组成部分。

[16] 1935年,蒋介石指出“在贵州的教育经费中,每年至少需要10万元作为苗夷教育经费”。驻署安顺的杨森军长在一封电报中提到:“东北之沦亡,蒙古之独立,宁夏之回乱,西藏之反侧,如履霜坠冰,谁为历阶,道在同化。……并饬转令滇黔川桂各部,对于同化苗夷工作,咸皆注意,倘能共体斯旨,则三数年后,不难完成民族统一。”参见陈国钧:《贵州省的苗夷教育》 ,载吴泽霖 陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,民族出版社2003年版,第35?47页。

[18] 汉语书籍中,对于少数民族的记录都带有汉人为中心的族群观念。但是从汉语只言片语的记载中,大概可以看到各土著族群在民国以前的生境状况。例如,对居住在山高水深的峡谷地带的傈僳族,清朝嘉庆年间云贵总督党罗琅描写到:“野傈僳住居江外, 山硐密箐, 并无村寨头人,不通汉语,亦不服官约束,惟种有青稞、苦荞,并无钞粮,每遇冬季江水浅涸之时, 即过江在山后一带,打牲为食,与家傈僳认识。近年以来,野傈僳亦有潜入江内山硐密箐,搭盖草棚居住者。”

虽说清朝中晚期傈僳族已经有了“家傈僳”与“野傈僳”之分,但“野傈僳”以狩猎和农耕为生,不能使用汉语,并不受官家的约束。傈僳族多在山谷之中,与外界往来不多,不易被纳入中央王朝的管理体系。在这种情境之下,这些傈僳族受地理环境、语言、生计方式等影响,很难与各族群形成本尼迪克特.安德森筆下的那种“想象的共同体”。因此,他们在民国之前必然不会产生现代意义的国家观、民族观。

[19] 如陈国钧在贵州苗区的田野调查中,收集到一则蕴含古代苗人族群意识的神话故事。故事大意为:苗人、水家、侗家、汉人是同一个瓜儿分成几块后变成。这些人分别迁居到了四面八方。其中有两片瓜,一片变为苗王,一片变为汉王,但汉王和他的儿子打败了苗王,苗王的两个儿子一个与汉人亲近,一个躲进深山。汉王也有两个儿子,一个与瑶人交好,与侗家、水家成了冤家;另一个与苗家交好。后因纷争,所有人开集体大会,决定牛打架、吹芦笙等为苗瑶的娱乐活动,唱戏、过新年等为汉人的娱乐活动。大会结束,当着众人的面,拿了开会的笔送给汉人,而吃剩的鸡脚给了苗人。汉人因为得了笔,后来子孙读书写字做了官,苗人得的是鸡脚,后来子孙便只知道务农田。具体参见陈国钧:《生苗的人祖神话》,载杨万选等:《贵州苗族考》,贵州大学出版社2014年版,第219?220页。

[20] 张兆和:《从“他者描写”到“自我表述”——民国时期石启贵关于湘西苗族身份的探索与实践》,李菲译,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2008年9月刊。

[21] 转引自韩军学:《基督教与云南少数民族》,云南人民出版社2000年版,第164页。

[22] 李绍明 周蜀蓉编:《葛维汉民族学考古学论著》,巴蜀书社2004年版,第117?120页。

[23] 方国瑜:《裸黑上旅行记(一)》,载《西南边疆》1942年5月。

[25] 张兆和:《黔西苗族身份的汉文书写与近代中国的族群认同——杨汉先的个案研究》 ,《西南民大学报(人文社会科学版)》2010年第3期。

[26] 尽管20世纪50年代的民族识别主要是一种从上到下的国家行为,但也不能忽略民众在过去几十年中逐步接受和形成的新的“民族”观念。关于民族识别,可参看Thomas Mullaney, Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China, UC Press, 2011.

[27] 金观涛 刘青峰:《观念史研究:中国现代政治术语的形成》,法律出版社2010年版,第1页。

--западе Китая