捐赠场域中的网络生产:跨国公司慈善表达的一个解释框架

文/葛道顺

一 问题的提出

近半个世纪以来,经济全球化的加速发展日益彰显出跨国公司举足轻重的地位,对跨国公司海外捐赠的研究也引起了独特的关注。根据波士顿大学公司与社区关系研究中心的资料,从20世纪90年代起,超过50%的财富杂志500强公司开始或增加它们的海外捐赠。由其带来的问题是,跨国公司在本土的社会捐赠大幅减少,而在海外新兴市场的社会捐赠却大幅增加。[1]在中国,伴随着外来资本的抢滩,跨国公司对中国发展的影响力不仅表现在经济领域,而且渗透到社会部门,一些跨国公司在最近短短几年内的社会捐赠总额达到了十多亿元,成为社会干预的重要力量。

捐赠(donation)的定义有多种,《韦伯斯特大学词典》(Merriam-Webster's Collegiate Dictionary)将其定义为“为公众福利特别是慈善目的所作的赠予行为”。公司捐赠(business donation)在中国的官方定义是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。[2]但是,实际上,公司捐赠行为往往包含着丰富的内涵,往往是公司多种经营目标的一个复合载体。跨国公司是因为对境外民族具有更大的同情心而将社会捐赠资源转移到了海外,还是因为跨文化经营模式的需要而将社会捐赠与企业的扩张更加紧密结合起来进行网络生产,是值得探讨的重要问题。

中国的经济社会发展也进入了跨国公司时代。我国境内投资者2016年度共对全球164个国家或地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资,累计金额达到11299.2亿元人民币,同比增长53.7%。截至2016年底,中国2.44万家境内投资者在国(境) 外190个国家( 地区)共设立对外直接投资企业3.72万家,境外企业资产总额达到5万亿美元。[3]随着“一带一路”建设的不断推进,我国企业对外投资将保持高速增长,中国的跨国公司将分布全球。跨国公司在全球治理中也越来越发挥出不可或缺的重要作用。该问题的研究不仅可以实证解释企业捐赠行为的战略变化,而且可以为揭示全球经济一体化过程中企业组织的跨国运营和文化适应提供有价值的启示。

二 研究假设和方法

关于公司捐赠场域、公司法人网络及其生产,国内外学者的相关论述对本研究大有裨益。尤其是皮埃尔·布迪厄提出了资本化的文化理论,场域与惯习是其理论的两个核心概念。场域是为实现利益和获得资源进行争斗的各种维度,一系列彼此重叠的场域构成人类的社会空间。它形成自己的惯习并且支持一套明确的信念。惯习是一种被社会化了的主观性结构,它与场域相互形塑。[4]米歇尔·佩尔伦将布迪厄的场域—惯习说引入社会福利领域,提出社会福利场域是由许多亚场域组成的结构的概念,并分析了福利场域中的行动者通过惯习对外在的环境做出反应。[5]本研究认为公司的社会网络是公司与其利益相关人关系结构的系统,利益相关人是构成公司社会网络的基本结点,其中当前在场的关系结点构成社会网络的强关系,将来进场的关系结点构成社会网络的弱关系,网络生产则是将弱关系变成强关系的过程。

(一)操作化和研究假设

杨团和笔者曾实现将“场域—惯习”概念应用于公司捐赠的分析,在理论层面上,它是法人内部资源和公共福利资源相互转换的一种资源配置方式,因而不但具有福利性,而且具有生产性。其捐赠惯习是公司捐赠的“主观性的社会结构”,是关于社会捐赠的感知、感觉和行动的路径范式。[6]本研究进一步将公司的捐赠场域概括为关于公司利用捐赠资源进行社会参与及竞争的场所,其中捐赠动因、捐赠指向和捐赠管理是公司捐赠场域的三个基本惯习。也就是说,公司捐赠场域在操作性概念层面上是关于公司捐赠的驱动、指向及管理等相关事件的结构系统。

本研究旨在探讨跨国公司社会捐赠动机及其捐赠模式的结构化:在新兴市场,以中国为例,境外跨国公司的社会捐赠是否已经和其社会网络的生产紧密结合起来。如果社会捐赠过程成为跨国公司的建网行动,那么其捐赠场域的三个惯习应该型塑公司网络生产的基本建构,由此本研究提出以下假设:第一,跨国公司的捐赠动因主要来自公司内部主体意识,捐赠指向主要为企业的利益相关人,即网络生产的结点,并实施监管和效果评估;第二,跨国公司捐赠场域的三个惯习之间存在强相关,体现出统一的主体建构性。

(二)研究方法和数据

研究设计采用中、外企业案例研究和比较分析的方法来探讨跨国公司的捐赠场域特征及其与企业社会网络生产之间的关系。本研究根据2002年境外跨国公司蜂拥而至时期的捐赠成绩排名依次联络,愿意接受访问的企业计入案例,在访问的15家跨国公司中,美洲跨国公司9家,欧洲跨国公司6家。这些跨国公司分布于电子、软件、石油、制造等行业,都是最著名的超级跨国公司和在中国市场的捐赠大户,其中,某著名IT企业近5年在中国的社会捐赠价值超过10亿元人民币。采用同样的方法选择本土民族企业作为对照组,其中国有企业9家,民营企业6家,这些企业分别是电子、软件、金融、基础设施等行业的领军企业。但是随着个案调查的深入,笔者发现因为访谈内容与社会公德与慈善、公司社会责任及公关战略等敏感话题高度相关,针对关键人物的一般深度访谈的方法受阻于公司主宰的以公益慈善为价值核心的话语权。公司捐赠动机争斗和资源流动成为布迪厄称为应该被揭示的“社会隐秘”。[7]鉴于此,笔者在继续执行企业关键人物访谈的同时,转为重点调查企业的关键事件,要求被访企业如数提供所有记录的捐赠事件并提供相关信息,试图通过“过程—事件分析”策略的叙事性再现和动态关联分析,来探讨公司捐赠的真正诉求以及捐赠场域和网络生产之间的关系所在。因为企业的每一个捐赠事件都包含了本研究需要分析的企业捐赠场域的捐赠动因、捐赠指向和捐赠管理三个基本惯习的完全信息,经过叙事性访问和分析可以获得验证本假设所需要的这三个关键变量的赋值。根据对关键事件分析和关键人物访谈资料的分类编码,对每一捐赠事件所包含的这三个变量获得以下方式赋值:

第一,捐赠动因为二分变量,分别为内部驱动和外部驱动。内部驱动包括计划驱动、员工发起和高层倡导三种方式。计划驱动指列入公司年度预算的公司捐赠事件,包括受劝募者影响而列入计划的多年期捐赠事件;员工发起指主要由公司员工发起或参与的捐赠事件;高层倡导指主要由公司领导为达到某种意图特别发起的捐赠事件。外部驱动包括政府动员、社团劝募和社区申请三种方式,其中政府动员指企业的捐赠事件主要由政府或官员动员发起;社团劝募指企业的捐赠行为主要由基金会等社区组织劝募而产生的一次性捐赠事件;受众申请主要指由受赠对象直接求助而产生的企业捐赠事件。

第二,捐赠指向为二分变量,分别为利益相关人和非利益相关人。利益相关人指公司扩张六棱圈或价值链中的各类利益关联人,如出资人、雇员、顾客、供货商、环境(地区权威、行业权威)、社区等,其中直接利益关系人为强关系人,指目前在场的各类利益关系人,如现时的顾客、生产和流通环境权威、消费社区等,间接利益关系人为弱关系人,指将要进场的各类利益关系人,如潜在顾客、潜在雇员等,以正在接受教育的青少年为主体。非利益相关人是指独立于企业价值链之外的其他受益者,如灾民、贫困及老年等弱势群体。

第三,捐赠管理为二分变量,分别为有管理和无管理。有管理指企业配置相关资源对捐赠项目进行跟踪管理,包括事后评估。管理的方式包括政府合作、社区合作和自行管理,其中政府合作指该项目实施由公司与当地政府机构合作管理;社区合作指该项目由公司与受赠对象合作管理;自行管理指该项目由公司独自备案进行管理和评估。

公司的捐赠物包括资金、技术、产品以及劳务等。其中技术、产品和劳务等非资金捐赠物具有鲜明的企业身份特性,具有直接的企业网络传播效果,本研究将它们单独归为一类,以区别于现金捐赠。

三 结果分析

研究对30个案例企业收集到的共212宗捐赠关键事件所包含的捐赠动因、捐赠指向、捐赠管理等三个惯习分别按频次和价值量(以金额为权重)的方式赋值,进行相关统计分析,结合关键人物叙事性访谈及过程分析以验证本研究的假设。

(一)跨国公司和民族企业捐赠场域及其惯习的比较

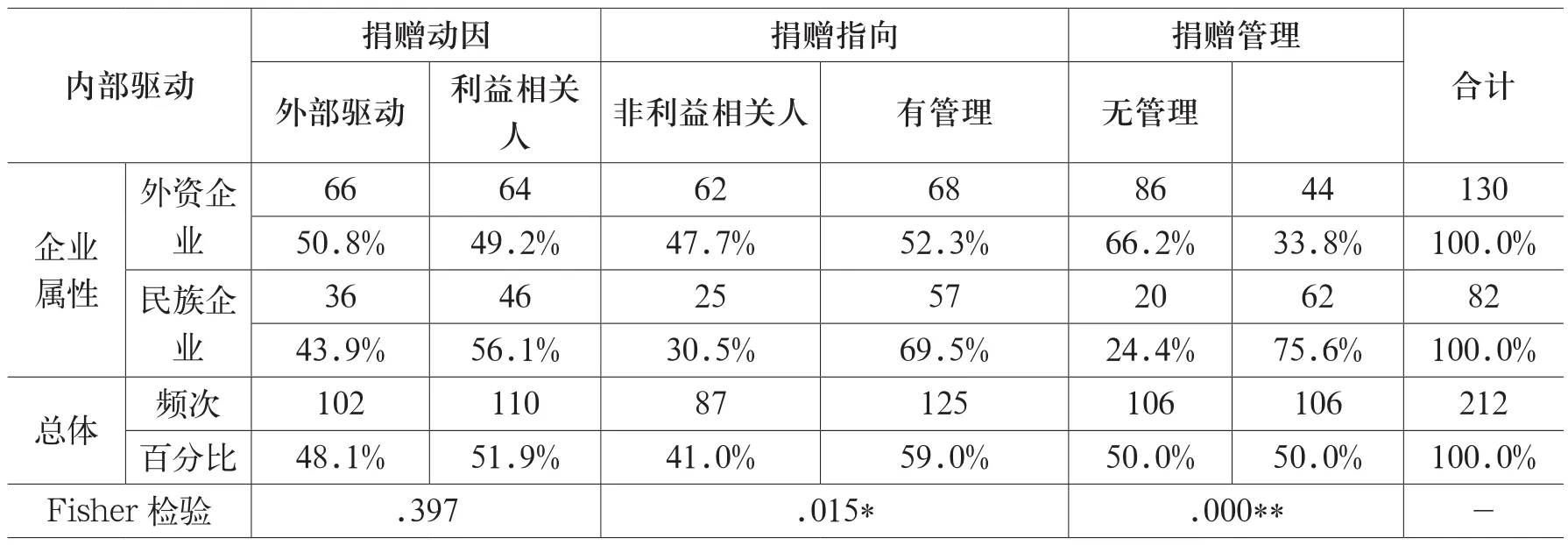

捐赠惯习的频次分析表明跨国公司和民族企业一样追求慈善表达。关键事件各捐赠惯习的频次分析表明外资企业来自的内部和外部捐赠动因的频次相差无几,分别占50.8%和49.2%,而指向非利益相关人的捐赠次数多于指向利益相关人的捐赠次数,分别占52.3%和47.7%,反映出公司捐赠就是慈善表达的大众印象(见表1)。民族企业的捐赠表现出相同的倾向,但在捐赠指向和捐赠管理两个特性和外资企业有程度上的显著差异,民族企业的捐赠更加接近纯粹的传统慈善。对跨国公司而言,52.3%的关键捐赠事件指向非利益相关人,反映出传统慈善的企业形象,虽然并不如民族企业69.5%的捐赠事件都是为了非利益相关人那么慷慨;而50.8%的捐赠事件由内部驱动,66.2%的捐赠项目得到公司的控制和管理,说明跨国公司是勤于计划、严于管理的慈善家。这就是跨国公司主宰的以公益慈善为价值核心的捐赠解释话语权的逻辑出发点和外在表现。

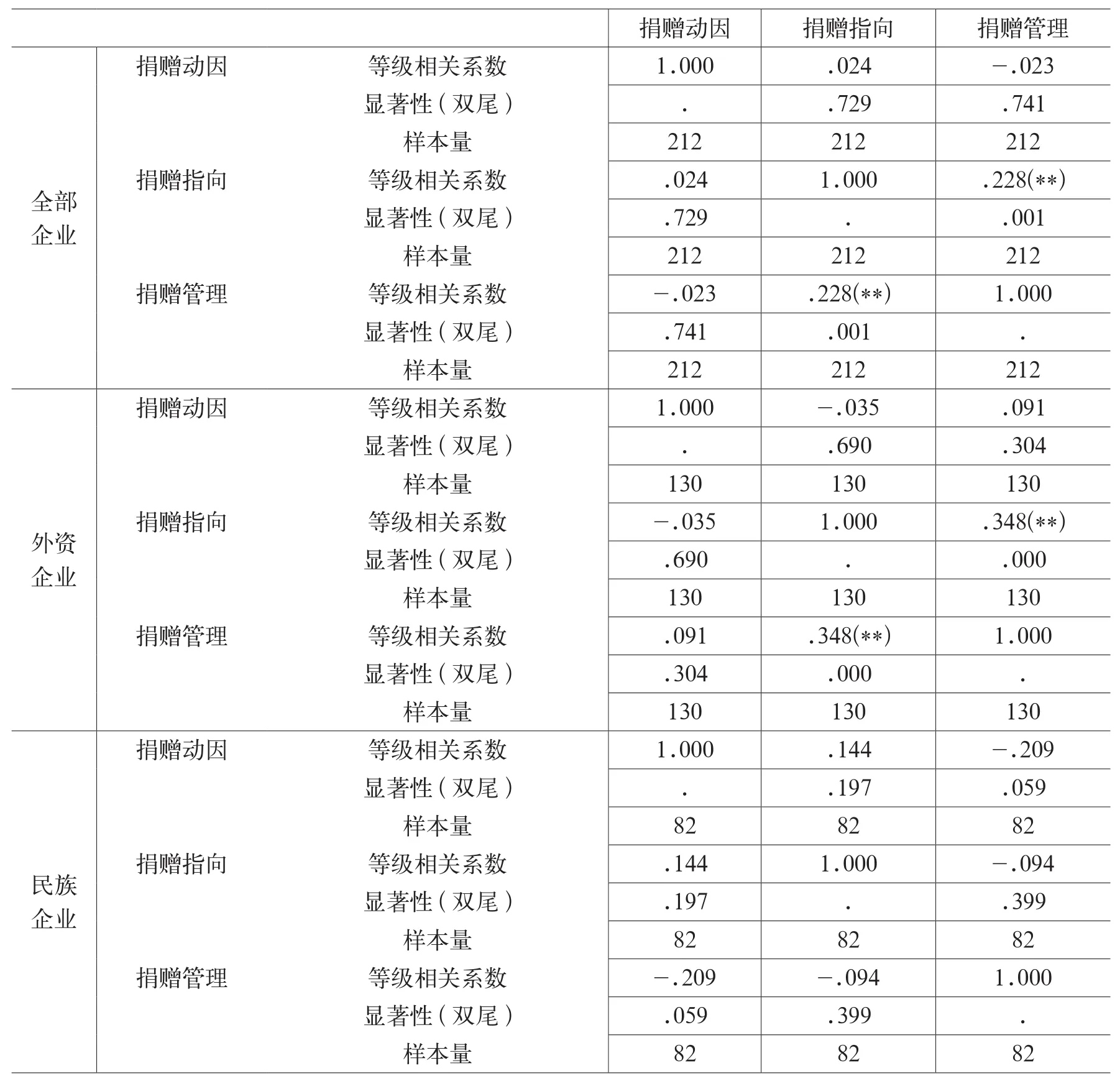

捐赠惯习之间的等级相关(Spearman Correlation)矩阵表反映,仅外资企业的捐赠指向和捐赠管理之间存在一定程度的正相关(r=0.348,p<0.01),三个惯习变量之间的其他相关性都很弱,不具有显著性(见表2)。关键事件捐赠惯习的频次分析反映出跨国公司和民族企业的捐赠惯习具有相同的慈善方向性,二者捐赠场域之间没有本质差异。

(二)捐赠惯习的价值分析

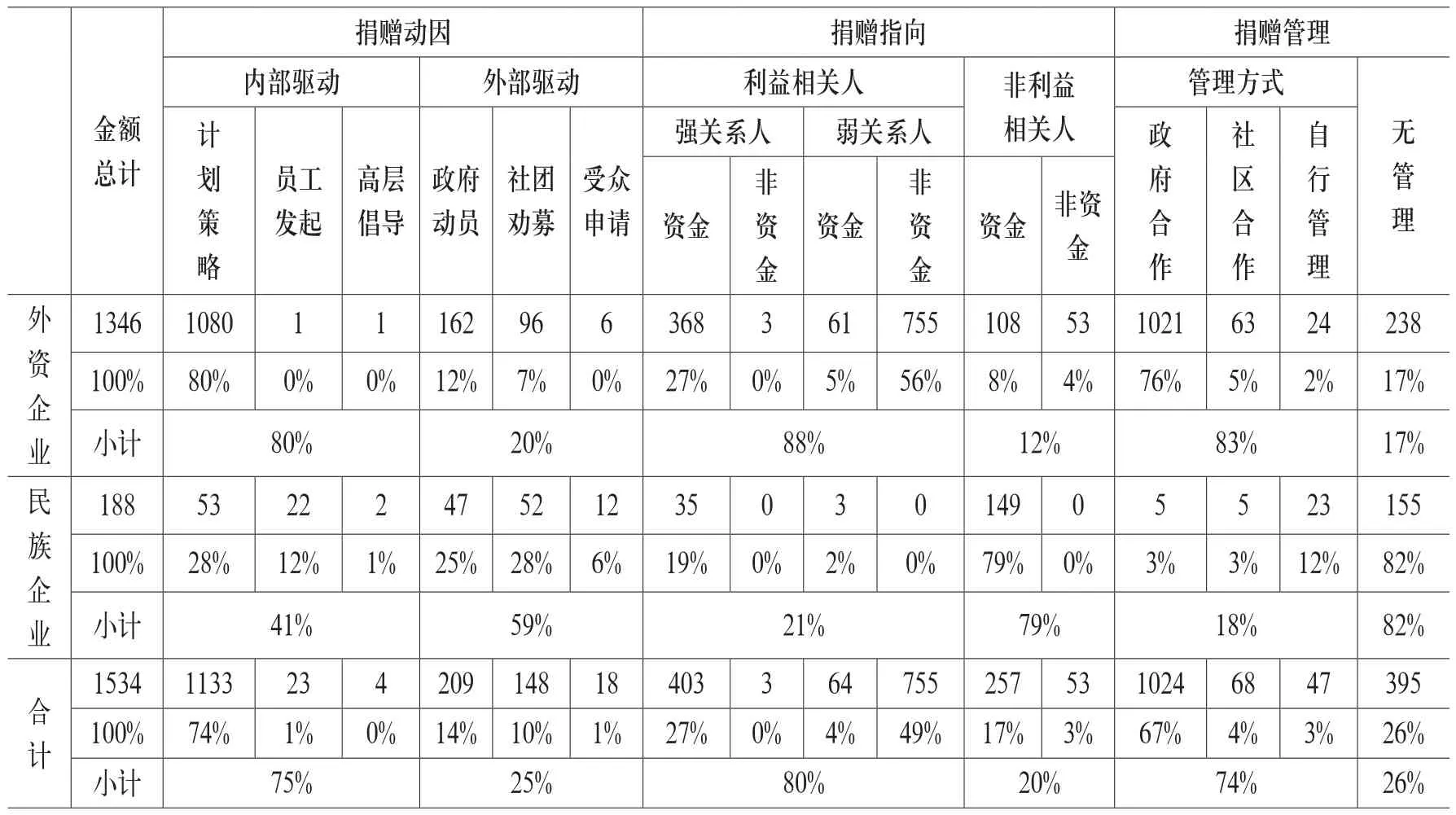

从捐赠惯习价值(金额)分类分析表可以看出,在捐赠动因方面,外资企业80%的捐赠价值来自计划策略、员工发起和领导倡议等内部驱动,而民族企业来自内部驱动的捐赠只有41%,来自政府动员、社团劝募和受众申请等外部驱动的捐赠达到59%。在捐赠指向方面,外资企业88%的捐赠价值指向了利益相关人,而指向非利益相关人的捐赠价值只占12%,和前文频次分析的指向相背离。在捐赠管理方面,外资企业83%的捐赠价值纳入了监管评估程序,而民族企业的这个数字只有18%,体现出绝对值的差异(见表3)。

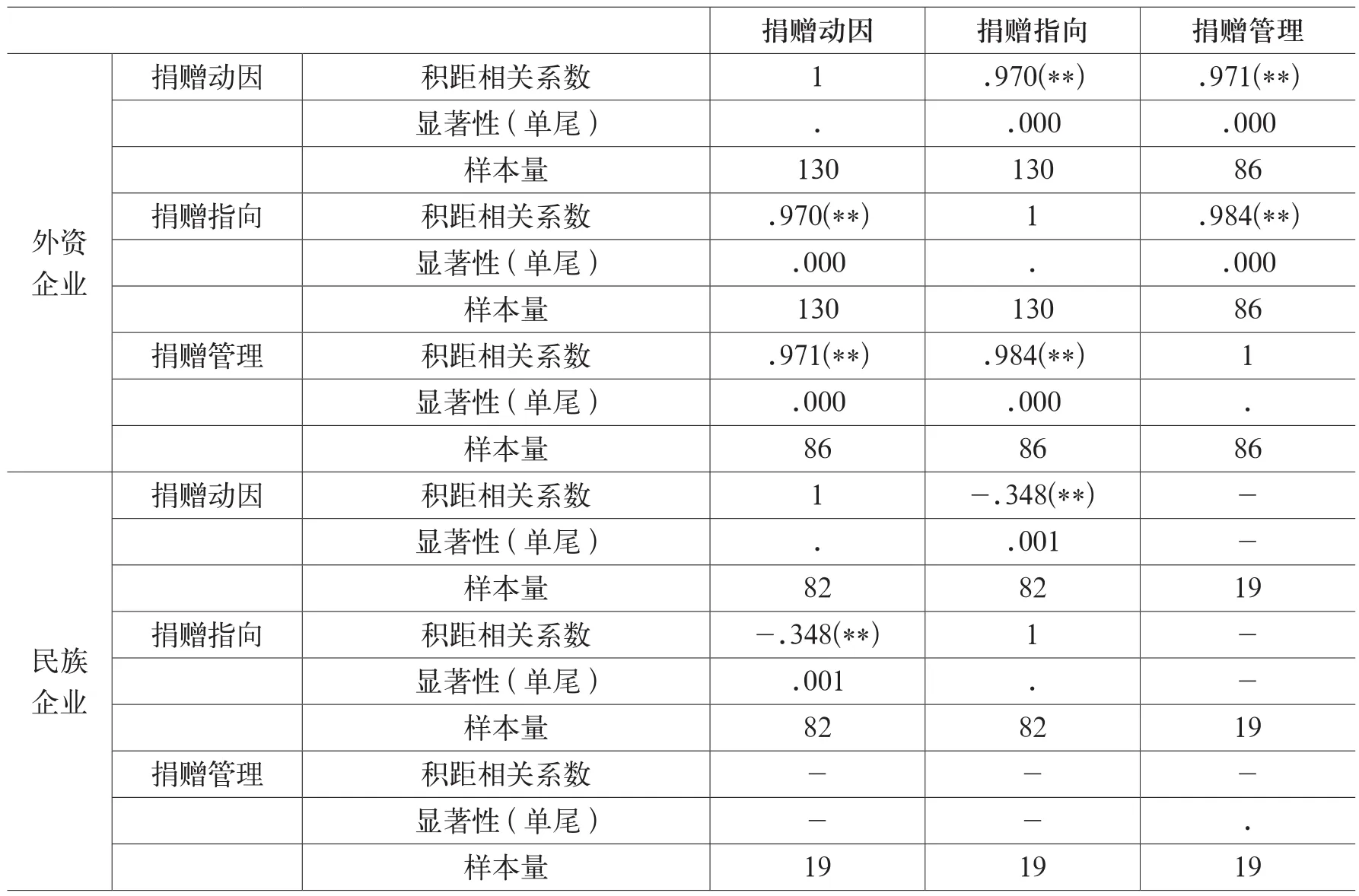

在捐赠惯习之间的积距相关矩阵(Pearson Correlation)表中,跨国公司捐赠动因、捐赠指向和捐赠管理之间表现出强相关,彼此之间的相关系数大于0.97,且在0.01的水平上具有显著性,说明捐赠惯习之间具有强的主体统一建构特征。而民族企业三个变量之间的相关不明确,实质是民族企业进行捐赠管理项目很少,以致无法进行相关计算(见表4)。

通过关键事件的价值量分析,可以发现跨国公司和民族企业显著不同的捐赠场域特征:跨国公司的社会捐赠主要来自内部驱动,主要指向利益关系人并有完善的捐赠监管和评估策略。民族企业的社会捐赠动因更多来自于外部劝募和动员,主要指向非利益相关人,因为不具有主体目的性而疏于监管和评估。

该分析结果论证了本研究的假设:内部驱动占主导地位说明跨国公司的捐赠决策具有主体性,即捐赠的驱动力来自网络生产的主体——跨国公司的主体意识。近九成价值的捐赠指向性反映出跨国公司的捐赠由无形之手引向企业的网络节点,即企业的利益相关人(包括强关系和弱关系),而对关键事件实施的监管和评估更强化了捐赠产出的建网目标。相关矩阵分析也表明跨国公司捐赠场域的三个惯习之间存在强相关,体现出统一的主体建构性。而民族企业的社会捐赠不具有主体建构性,主要源于传统慈善表达。

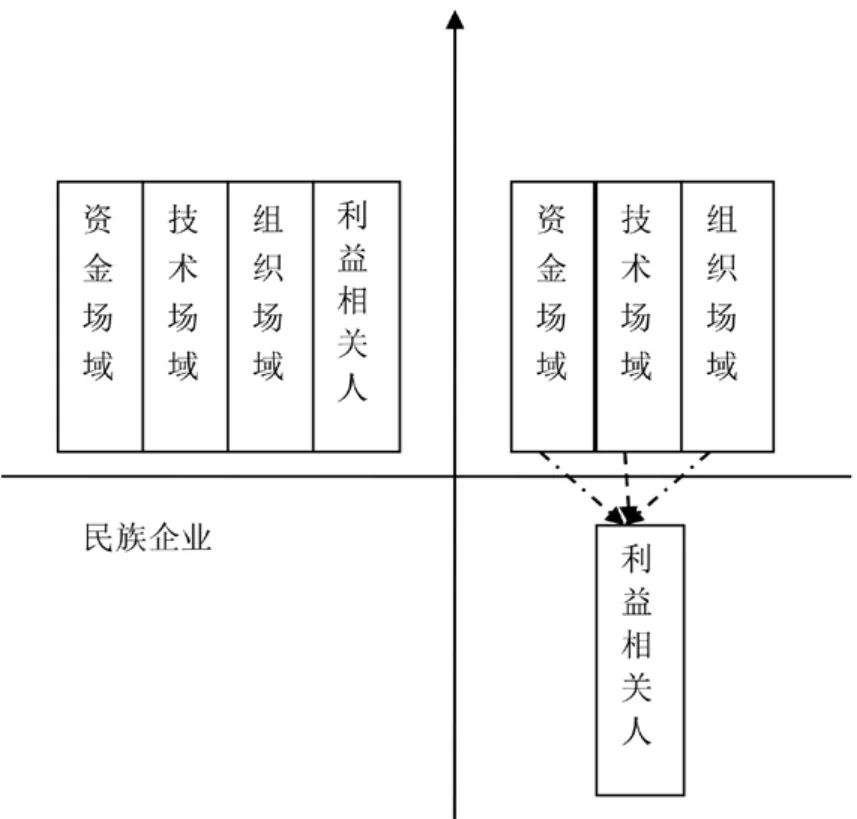

(三)捐赠场域结构化与跨国公司的网络生产

跨国公司为什么会利用捐赠场域来建构社会网络呢?布迪厄认为,场域就是为实现利益和获得资源进行争斗的关系构型,行动者在不同场域之间跨越,以改变自己的社会位置,[8]所以这是跨国公司竞争和再生产的需要。公司所在的场域,可以依不同的资源特征进一步划分为不同的亚场域,包括资金场、技术场、组织、管理场和利益相关人场等。如图1所示,在中国市场,民族企业的利益相关人场和资金场、技术场、组织管理场处于同向位置。而跨国公司的利益相关人场处于负向的位置,外来的跨国公司与属地政府、社区和消费者之间缺乏链接,而且由于文化传承差异往往存在着一定的相互排斥关系。所以提升利益相关人的市场位置,是跨国公司在中国市场扩展的必要策略。正是利益相关人场地位资源的缺乏促使跨国公司产生场域跨越的需要,也正是这种需要推动着跨国公司资金、技术、组织和管理资源向着利益相关人场域流动,表现为通过捐赠场域来营造公司的社会网络。另外,关键人物的访谈资料显示,跨国公司普遍设立了相应的组织机构和职位对捐赠场域和网络建构进行专门

治理,而民族企业还没有生长出相应的结构和功能。可见,跨国公司的捐赠场域是一种自主性网络建构行动,表现出高度专门化(specificity)特征。它拥有自己的历史,有捐赠惯习活动在其中,是为公司网络这一特殊标的(stake)而争夺的行动者的系统结构。

表1 中、外公司捐赠频次交互分析表

表2 中、外公司捐赠惯习的等级相关矩阵

表3 中、外公司捐赠惯习价值(金额)分类分析表(金额单位:百万元)

表4 中、外公司捐赠惯习的积距相关矩阵

图1 根据布迪厄场域说中关于空间位置观点绘制的公司初始场域(笔者自绘)

跨国公司正是利用自主性行动为特征的捐赠场域的不断结构化来生产利益相关人网络。吉登斯在论述结构二重性(duality of structure)时指出,行动者一方面利用结构,另一方面在利用结构的特质时改变或再生产了这个结构。所谓结构是指行动者在跨越“空间”和“时间”的“互动情景中”利用的规则(rule)和资源(resources),其中规则是行动者理解和使用的“可归纳而得到的行动程序”,是行动者“知识能力”的一部分;而资源是行动者用来处理事务的具体工具,是一种权力媒介,当行动者利用资源时,实际上是在操作权力建构别人的行动。[9]按照吉登斯的论述,笔者认为在网络生产中存在的结构化过程,是主体使用规则和资源将其他行动者及其行动建构到自己的网络之中。跨国公司的社会捐赠就是一种结构化的行动,捐赠惯习是其行动规则。捐赠过程就是跨国公司使用捐赠惯习和捐赠资源将潜在的利益相关人建构到企业社会网络的过程。这就是跨国公司近90%的捐赠资源,其中主要是具有公司传播渗透力的公司产品、专有技术等非资金捐赠品,流向潜在消费者、潜在雇员为主体的弱关系人的原因。

四 结论与简短讨论

研究结果表明,应当全面认识跨国公司在中国以及海外市场的社会捐赠行为,在以他利为原则的传统慈善和承担社会责任的基础上,跨国公司的社会捐赠具有社会网络生产的重要功能。其实,早在20世纪90年代,迈克尔·波特便提出了著名的企业社会责任与经济目标兼容论,认为应从战略性角度来考量企业的慈善行为,企业可以利用慈善行为来改善企业的竞争环境,促进企业的长远发展。[10]当初跨国公司在华的捐赠策略,对当前中国企业在“一带一路”建设过程中成功“走出去”,更好融入不同东道国具有重要参考价值。

在研究方法方面,虽然“过程—事件分析”的研究策略存在规范不足等缺陷,[11]但在本研究中的应用在很大程度上表现出了将企业社会捐赠的“隐秘性”“连根拔起”的效果,通过频次分析描述出了公司捐赠场域的慈善一面,通过价值量分析揭示出了跨国公司捐赠场域的网络生产的另一面。该研究策略的有效应用的关键之一是要找到分析“过程—事件”的变量,如本研究中公司捐赠场域的三个惯习,并且能够通过一定的量化标准对其进行赋值,如本研究对捐赠惯习进行频次和价值量的赋值,使得对“拔起的根”进行显性分析成为可能。

必须强调的是,本研究并不认为跨国公司的社会捐赠场域和网络生产之间存在关联是一种背离公众福利的策略,相反认为这是一种符合社会交换规则的企业捐赠模式,因为互利而具有可持续性,代表了全球一体化时代公司社会捐赠的发展方向,民族企业应当学习和借鉴跨国公司的策略。不过,公司的社会捐赠不能因此而忽略了慈善本源而减少对弱势边缘社会群体的关注。当然,本研究无论在抽样方式还是分析上都具有一定的探索性,但不影响提出一个分析框架。

注释:

[1]Craig Smith,“The New Corporate Philanthropy”,Harvard Business Review,vol.72,no.5 (1994).

[2]参见《中华人民共和国公益事业捐赠法》及《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》,2003年3月14日,http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2003/caizhengbuwengao20037/200805/t20080519_21012.html,2018年3月20日。

[3]商务部、国家统计局、国家外汇管理局:《2016年度中国对外直接投资统计公报》,2017年9月30日,http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/201709/20170902653729.shtml,2018年3月22日。

[4]皮埃尔·布迪厄、华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,邓正来校,北京:中央编译出版社,2004年,第131-157页。

[5]Michel Peillon,“Bouedieu's Field and the Sociology of Welfare”, Journal of Social Policy,Vol.27,no.2 (1998),p.213.

[6]杨团、葛道顺:《公司与社会公益Ⅱ》,北京:社会科学文献出版社,2003年。

[7]皮埃尔·布迪厄、汉斯·哈克:《自由交流》,北京:生活·读书·新知三联书店,1996年。

[8]皮埃尔·布迪厄、华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,第131-157页。

[9]Anthony Giddens,The Constitution of Society:Outline of the Theory of Structuration,Oxford:Policy,1984,p20.

[10]Michael E.Porter,Mark R.Kramer,“The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”,Harvard Business Review,December2002.

[11]谢立中:《结构—制度分析,还是过程—事件分析?——从多元话语分析的视角看》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2007年第4期。