现代生物技术:中华鲟的诺亚方舟

◎ 文 |吴冠宇 制图 | 李雨潇 编辑 | 任红

现代生物技术,为更加科学地开展中华鲟物种保护工作提供了可能性和可行性。即使在未来极端情况下,DNA科技也能为中华鲟找到延续物种的出路。

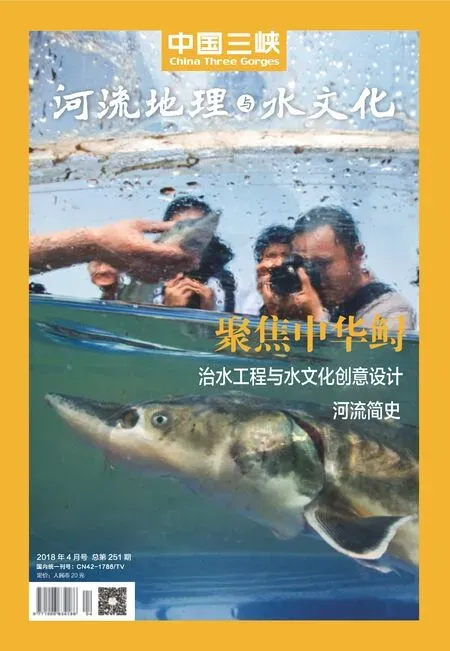

科研人员正在观测刚孵化的中华鲟幼苗 摄影/黎明

鱼大也愁嫁

四月的长江,因为一个古老的鱼类而备受关注。一年一度的中华鲟放流在宜昌市胭脂园长江珍稀鱼类放流点举行,500尾人工繁殖的子二代中华鲟在这里进入长江,开始踏上回归海洋的旅程。与往年非常不同的一点是,在今年的放鲟梯队里,放流的30尾2009年子二代中华鲟和30尾2011年子二代中华鲟均为雄鱼,提高了此次放鲟梯队中雄性的比例。

此次放流为什么要加大雄性中华鲟的比例?中国三峡集团中华鲟研究所水生态修复研究室副主任姜伟博士给我们做出了回答,根据往年科研调查的数据显示,2003至2004年葛洲坝下中华鲟产卵群体雌雄性别比例接近6∶1;2008年在葛洲坝下产卵场所捕捞的科研用鱼中,中华鲟的雌雄比例接近7∶1。2008年后农业部不再次批准中华鲟科研捕捞,直到2015年。但2015年,长江水产研究所未捕到中华鲟亲本,因此未能获得最新的中华鲟数据。但根据2008年至今中华鲟种群生存状态和生存环境的趋势,可以推断中华鲟雌雄比例失衡的现象还在持续加大。

在种群数量庞大的物种中,雄性和雌性如此大的比例差距所导致的影响或许是可以通过庞大的基数来弥补;但在对于中华鲟来说,却并非如此。

每年夏季的6至8月份,接近性成熟的中华鲟会在此时进入长江口进行溯河生殖洄游,于次年10至11月达到葛洲坝下江段产卵繁殖。雄性中华鲟会通过追逐和亲密接触来刺激雌性产卵部位,促使雌性排卵,然后雄性中华鲟再排出精液对鱼卵进行受精。

据姜伟博士介绍,每年返回到葛洲坝下产卵场参与繁殖的中华鲟不到100尾。我们按7∶1的雌雄比例计算,可以得知洄游到此参与繁殖的雄性是极少的。这就会影响到雌鱼排卵和鱼卵受精的结果。这对于中华鲟的繁殖和延续所产生的影响会是极大的,甚至是具有致命性打击的。

此次放流加大了大型雄性中华鲟的比例,就是为了调节中华鲟种群的雌雄比例。并且此次选择放流的大型雄性中华鲟是2009、2011年人工繁殖的子二代,一般雄性中华鲟成熟期约需要9年,也就是说此次放流的雄性中华鲟马上就要进入成熟期了,很快能够参与繁殖。这给中华鲟自然繁殖产卵送去一些希望。

爸爸去哪儿了

在自然环境中,确实存在一些物种的雌雄性别比例不是1∶1的。比如,对海象来说,生女儿同生儿子的比例就是3∶1;在狮群中,雄狮数量会少于雌狮。还有一种情况也可能导致动物性别比例失调,并且在鱼类中比较多见,即为性逆转,典型要数黄鳝。黄鳝从刚刚孵化的幼鳝到成鳝都是雌性的,直到产卵后,卵巢逐渐转化为精巢,黄鳝就变为雄性了。另外,外源激素也可以起到性逆转作用,在鱼的性腺发育的关键时期用甾类激素进行喂养,是可以得到单性种群的。

中华鲟7∶1的差距如此巨大的雌雄性别比例,是否属于上述情况呢?

对即将放流的中华鲟进行内窥镜性别检测 摄影/黎明

据中华鲟研究所物种保护科学组组长杜合军博士介绍,因为中华鲟不具备第二性征,所以无法从外表上判断其性别。早些年,由于技术手段的缺乏和不成熟,对于中华鲟的性别鉴定是比较困难的,主要是通过捕捞后解剖中华鲟观察性腺对其进行性别鉴定。上世纪80、90年代,就是通过这种方法曾经获得中华鲟雌雄性别比例的调查结果,为1∶1。

后来,随着技术发展,B超和激素手段开始应用于中华鲟的性别鉴定,但是这类常规手段存在有一定局限性,它无法准确鉴定低龄阶段中华鲟的性别。这两年,中华鲟研究所自行研发了中华鲟早期内窥镜性别鉴定技术。这项技术将性别鉴定从原来的8至10龄以上III期性腺阶段提前到5龄以下性腺发育II期阶段。也就是说,以前要等中华鲟长到8至10岁我们才能知道它的性别,而现在不到五岁的中华鲟,我们也可以知道它的性别了。通过此项技术,中华鲟研究所对此次准备放流的2012年以前的中华鲟全部进行了性别鉴定,雌雄性别比例比较正常,接近1∶1。

另外,通过中华鲟研究所自1982年成立以来这么多年的观察监测结果,中华鲟的性征很稳定,不会像黄鳝或某些鱼类一样发生变化。

那么对于自然环境里中华鲟性别比例失衡的现象,杜合军博士解释,雄性中华鲟的成熟期需要大约9年,能洄游到长江产卵场的成年雄性中华鲟可能还需要时日,再加上雌性中华鲟的平均寿命明显长于雄性,在物种资源衰退的过程中就有可能会出现明显的雌雄比例失衡现象。另外,这种失衡现象的产生还很有可能是由于长江水体污染物对中华鲟亲鱼的性腺发育、自然繁殖受精卵的孵化和幼鲟的发育造成了影响。

中华鲟雌雄性别比例发生了巨大的失衡,是物种资源的衰退、生存环境的恶化等多种原因导致的。如果这种雌雄比例失衡的现象没有得到有效改善,葛洲坝下产卵场里有鱼无卵的现象将迟早会到来。繁殖季节,由于雄性中华鲟的缺失,雌鱼们历经千难万险溯流而上却是赶来赴了一场孤独的约会。

只有鲟妈妈,也可以吗

如果长江中的雄性中华鲟比例一直下降,我们只能获得雌性中华鲟,面对这种极端的情况,中华鲟的繁殖要怎么办,这个物种还能延续吗?

为了解决只有单一雌性中华鲟的繁殖难题,杜合军博士提出了应对的技术手段——单雌性繁殖技术。何为单雌性生殖?单雌性生殖也称孤雌生殖,即卵子不经过正常精子受精也能发育成正常个体的生殖方式。简单来说,就是不需要雄性个体,仅仅通过雌性也可以繁殖。

中华鲟是两性生殖的鱼类,在自然条件下单一雌性或单一雄性都不能繁殖后代,需要雌性和雄性亲鱼共同参与才能完成繁殖。而实际上中华鲟雌雄个体都具有单独繁殖后代的潜力,但这需要借助一定的生物技术手段才能实现。

我们熟知人类的性别决定是XY型,女性染色体组成为XX,男性为XY,人类后代的性别取决于只含有X的卵细胞和含有X或含有Y的精子的结合。说白了就是后代的性别取决于男性精子中携带的染色体。

中华鲟研究所物种保护学科组 摄影/黎明

目前杜合军博士带领的团队基本探明了中华鲟是ZW型性别决定,也就是雌性个体的染色体组成为ZW,雄性为ZZ。这种组成类型与人类不同。后代的性别会是由雌性个体产生的含有Z或者含有W的卵子来决定的。那么用雌性中华鲟来做单性繁殖,孕育出来的后代中华鲟就会有雄性有雌性,其下一代的繁殖就可以实现正常的雌雄两性繁殖。

激活中华鲟的卵子,可以用到其他鱼种遗传灭活后的精子。所谓遗传灭活的精子,也就是遗传物质已经失去活性,不具有传递给后代、参与后代遗传组成的能力,但仍保留其生理上刺激卵子发育的能力。这样,卵子受到激发后孕育出的个体不携带来自父系的遗传物质,其遗传物质全部来自母系。因此,就不用担心父系遗传物质污染造成孕育出的鱼苗是中华鲟与其他鱼类杂交后的结果。

针对中华鲟雌多雄少的现状,除了单雌性繁殖,中华鲟精子超低温冷冻保存和冻精授精也可以一定程度上解决这个问题,并且还可以模拟中华鲟自然环境中多条雄鱼与一条雌鱼受精,从而增加后代的遗传多样性。

在面对无法获得雄性中华鲟的极端情况下,这种单雌性生殖以及中华鲟精子超低温冷冻保存和冻精授精对延续中华鲟物种有着重要的意义。

现代生物技术还能些做什么

除了应对雌雄比例失调的单雌性繁殖外,很多现代生物技术,为更加科学地开展中华鲟物种保护工作提供了可能性和可行性。即使在未来极端情况下,DNA科技也能为中华鲟找到延续物种的出路。比如,中华鲟研究所正在进行的中华鲟人工种群遗传管理、细胞和精子超低温保存与中华鲟组织、核酸等离体种质资源库的建设等。

目前,中华鲟研究所养殖有国内亲本遗传多样性最丰富的中华鲟人工种群。如何建立高效的核心繁殖群体?如何有效避免近亲繁殖配对造成苗种质量下降?中华鲟人工种群遗传管理为此提供了有效的解决办法。

每尾中华鲟亲鱼都植有用于个体识别的电子芯片。通过分子检测技术对每个个体的遗传特征进行鉴别后,建立能够展现人工群体个体间亲疏关系的遗传谱系。这个遗传谱系就好比中华鲟的“家谱”。再结合每个个体的生物学特征建立系统的管理档案,用于指导人工繁殖核心群体的建设及苗种繁殖配对策略,对人工种群实施科学化管理。

根据遗传管理体系,在人工繁殖时就可以选择亲缘关系较远的个体组成多遗传多样性的核心繁殖群体。这样既可避免人工种群繁殖出现近亲繁殖或不当操作造成的迅速衰退,也能提高中华鲟人工繁殖鱼苗的质量,对中华鲟进行“优生优育”。

中华鲟离体细胞超低温保存,是中华鲟物种保护中离体保护的一种方式。自然情况下,个体物种所携带的生物信息、遗传信息会伴随其生命周期的结束而消失,但通过超低温保存的细胞可以存活上千年时间。一支筷子粗细的冷冻管中可以保存成千上万的细胞,这些活细胞可以在出现无法获取中华鲟活体的极端情况下,不仅用于替代个体进行保护和相关科学研究,还可以复苏这些保存的细胞,再结合细胞克隆、借腹生子等现代生物技术来复活中华鲟。可以说保存一个细胞就相当于长久地保存了一个中华鲟的个体,保存一管细胞就相当于保存了一个群体。

中华鲟种质资源库,由精子库、细胞库、组织库、DNA库、标本库构成。比如,精子库适用于雌鱼成熟了而缺乏成熟雄鱼的问题;DNA库保存了不同批次中华鲟的DNA,通过一定的生物技术手段再与后代中华鲟的DNA进行混合,可以实现中华鲟遗传多样性恢复和增加的可能性;另外,还可以利用DNA数据库,判断人工放流的鱼苗是否具有野生中华鲟的洄游属性。在面对中华鲟繁殖和保护问题时,种质资源库的建立能让曾经在中华鲟研究所生活过的中华鲟都为此或多或少做出自己的贡献。

现代生物技术为中华鲟保护增加了一道道保障。但光靠技术和保护机构是不足以阻挡这个物种被人类活动灭绝的脚步。

世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录中物种保护级别有9类,从最高级别往下,分别是灭绝(EX)、野外灭绝(EW)、极危(CR)、濒危(EN)、易危(VU)、近危(NT)、无危(LC)、数据缺乏(DD)、未评估(NE)。中华鲟被列入2012年濒危物种红色名录极危(CR)。同一份名录上,大家熟悉的国宝大熊猫是濒危(EN)。2016年时世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录,不再把大熊猫列为濒危物种,降为易危(VU),这是集齐了整个国家的力量、甚至是国际力量共同努力的结果。

中华鲟作为水生生物,它的保护工作与陆地生物的保护工作相比要更复杂,也更有难度。这就更加需要全社会各界的力量,包括政府、科研机构、环保组织、普通民众在内,一起携手齐心共同参与到保护中华鲟这项工作中来,并且从多个方面为中华鲟保护做出实质性的帮助和贡献,才能留住这个物种。