面向新工科建设的“线上与线下融合式”教学模式探究

——以“机械CAD/CAM技术”课程为例

尹晓丽, 刘衍聪, 王国栋, 孙 凤, 马立安, 陈海霞

(1.中国石油大学胜利学院 机械与控制工程学院,山东 东营 257000; 2.中国石油大学(华东) 机电工程学院,山东 青岛 266580)

根据教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部等部门共同编制的《制造业人才发展规划指南》,到2020年,我国新一代信息技术产业、电力装备、高档数控机床和机器人、新材料将成为人才缺口最大的几个专业。为让数控机床人才的“贫血症”得以缓解,重新审视和创新人才培养模式、完善人才的考核和激励机制,培养兼具学科交叉型知识结构和熟练操作数控机床进行加工制造的高素质技能型人才,成为应用技术型高校机械制造类专业面临的现实问题[1-3]。

机械CAD/CAM技术是培养数控专业人才的重要课程,要求学生不仅掌握机械产品设计、建模、加工制造、装配检验等方面的基础知识,且能够熟练运用计算机仿真软件和数控加工设备进行产品的加工制造,是一门技术型、实践性非常强的课程。近年来,国内许多高校围绕该门课程开展了大量的课程改革等研究工作[4-7],积累了宝贵经验,但随着智能制造等强国战略的推进实施,互联网+、人工智能等信息化技术与装备制造学科交叉渗透,使得传统制造业不断向以先进制造技术和信息化、网络化制造技术为代表的智能制造发展[8]。

针对新工科建设背景下对工程技术人才提出的新要求[9],中国石油大学胜利学院以培养学生的计算机辅助设计及数控加工制造能力为目标,以机械CAD/CAM课程内容优化升级为抓手、以虚实结合的实践平台建设为保障,从教学方法、教学模式、教学资源等方面开展改革研究,多方面多层次的加强教学过程与产业过程的交叉融合,以点带片,为机械类专业的改造升级探索有效路径。

一、构建“理实一体”模块化课程体系

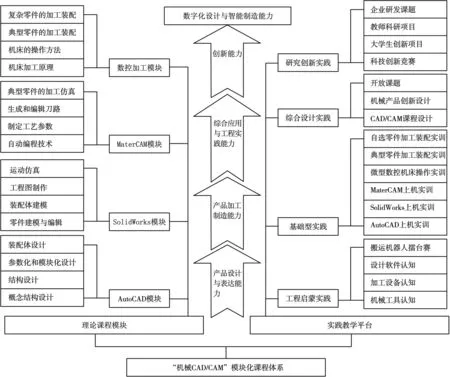

围绕黄河三洲地区石油装备制造业的发展与产业升级,以培养装备制造类人才为目标,充分利用现有校校合作、校企合作、产学研协同创新等优势资源,积极探索数字化制造与机械CAD/CAM技术课程内容的交叉点,本着“实用、够用、会用、善用”的原则,我们对教学内容、教学方法进行改革,以提高学生应用与工程实践能力以及创新能力。每个能力模块均对应相应的理论和实践专题,制定“分阶段塑能力、分模块提能力”的模块化课程体系(见图1)。

图1 “理实一体”的模块化课程体系

机械CAD/CAM模块化课程体系将计算机辅助设计及制造等教学软硬件系统与数控加工系统进行有机衔接和相互搭配,打破了传统授课“讲学练”时间和空间上的隔离,实现了理论和实践的交叉融合。通过一系列 “线上虚拟”与“线下实战”工程实践专题,构建了项目驱动型的模块化教学体系,每个模块都有独立的知识体系和培养目标,模块之间既相互独立,又彼此渗透,相互交织。

这种新的课程体系更加实用,使得教与学的质量更容易把控,更重要的是学生可以根据自己的知识储备和发展方向对教学内容有的放矢。该体系能够有效加强学习过程和工作过程的深度融合,最大限度地激发学生的工程思维,辅助于课程综合设计、科技创新竞赛、毕业设计等活动进一步拓展学生的研究和创新能力,缩短企业岗位培训周期,真正实现毕业即就业、上岗即上手。

二、建立“虚实结合”实践教学实施方案

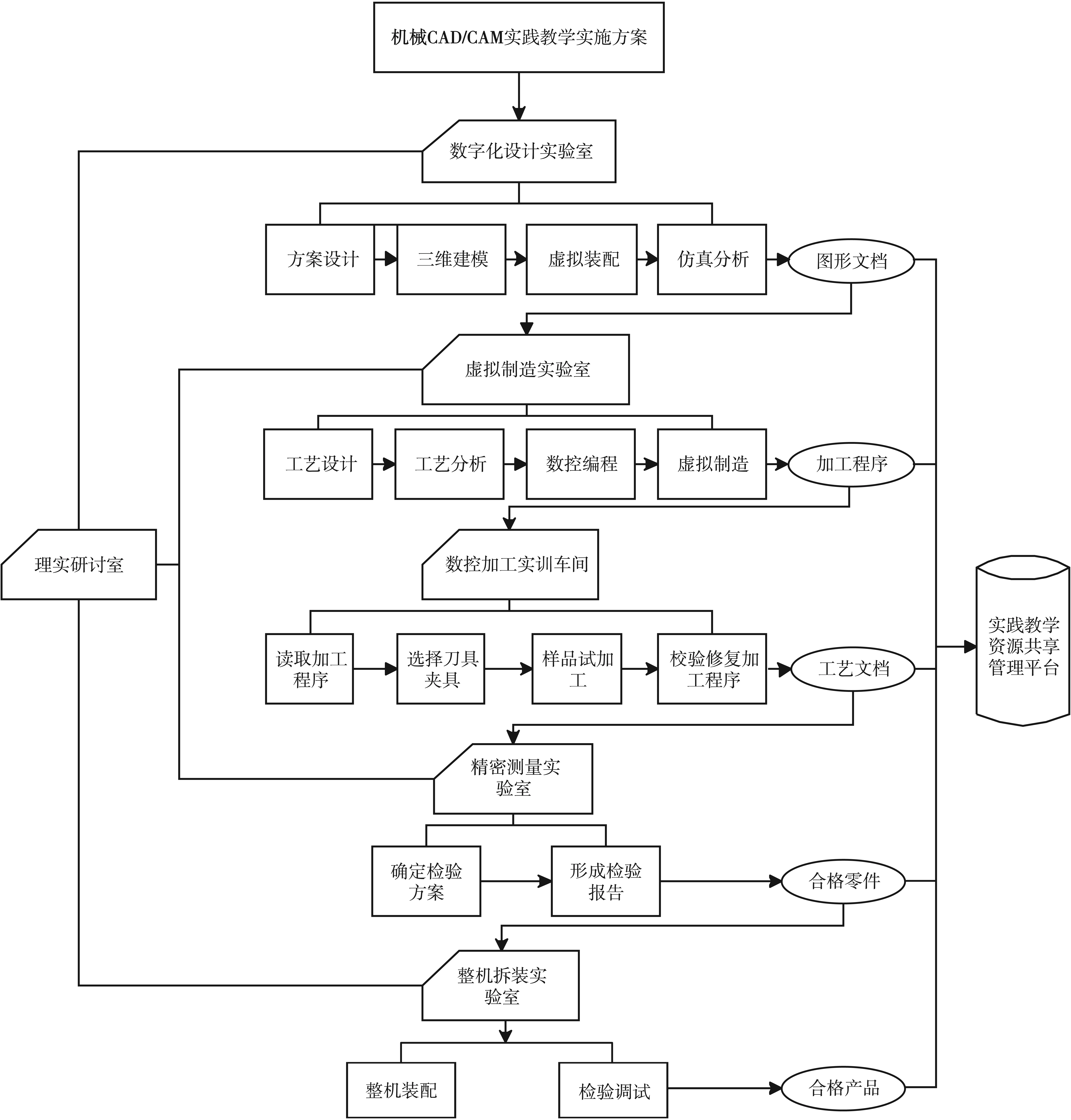

根据装备制造业人才的需求及机械CAD/CAM技术课程特点和培养目标,对中国石油大学胜利学院机械工程系现有实验室资源进行优化整合,打破各实验室壁垒,改变过去实验室功能单一、各自独立的片段式实践教学等问题,搭建“虚实结合”开放型实践教学平台,加强实验室间的教学衔接与优势互补,形成强大合力,为建立完善科学的实验教学体系和实施系统化实验教学提供条件保障。

机械CAD/CAM技术实践教学包括“线上虚拟”和“线下实战”两类。“线上虚拟”是指学生利用计算机辅助软件(如AutoCAD、SolidWorks/ProE等)进行产品的方案设计、三维建模以及运动仿真模拟,完成产品的方案设计和结构优化;然后运用计算机辅助制造软件(如ProE、MaterCAM等)和数控编程软件对产品进行工艺规划、编制数控加工程序,并对产品进行虚拟制造,观察加工轨迹是否合理可行,以便修改和完善加工程序。此为“线上虚拟”教学实践环节,在教学平台中的“数字化设计实验室”和“虚拟制造实验室”完成,侧重于培养和提升学生的数字化设计与制造能力。

“线下实战”实践教学是指学生将运用CAD/CAM软件完成的虚拟产品结构尺寸和加工代码导入数控机床,并操作数控机床进行产品实物的加工试制,培养学生对数控加工设备的操作能力、程序的校验与优化以及对制造过程中出现的问题应变处理的能力,此部分实践教学在“数控加工中心实验室”完成;加工后的零件需要在精密测量实验室进行产品的测量和质量检验,对于不合格的产品,深入分析原因,给出解决对策,再试制;对于检验合格的零件进行存档,待整个产品所有零件均加工检验合格后,在机械拆装实验室完成样机的安装调试。从产品的加工试制、检验检测及整机调试装配为“线下”教学实践环节,侧重于培养和提升学生的工程实战能力(见图2)。

图2 “线上与线下融合式”的实践教学实施方案

为保证机械CAD/CAM技术课程实践教学的顺利进行,我们设置了理实研讨室和实践教学资源管理平台。理实研讨室为师生在实践过程中存在的问题和疑难点进行研讨分析提供平台,以便完成实践项目的方案规划、结构设计、加工制造、产品检验、整机装配等实践各环节的制定、修订等的线下研讨活动,实践教学资源管理平台主要通过线上和线下两种途径,对实践教学安排、实践耗材信息、实践教学资源、实践报告、成果资料等进行管理和存档,方便师生查询、学习和共享相关资源。

三、探索多元化考核评价体系

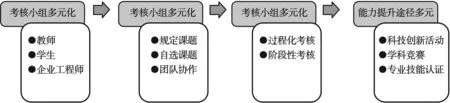

针对机械CAD/CAM技术课程传统考试模式单一、功能片面,注重考核对知识的静态记忆和虚拟操作,忽视学生实践能力培养的现状,我们探索出了一套多元化考核评价体系。

(1)考核人员多元化。本着客观、全面的原则,成立三方共同参与的考核小组。考核小组有教师、学生和企业工程师组成,从不同角度对学生的实践能力和工程应用能力进行立体化考核,并尽可能多的提供机会让全体学生参与自评、互评。打分权重为:教师占35%,学生占40%,企业工程师占35%。同时把学生评委给出的考核成绩与最终综合成绩作对比,根据打分偏差对学生评委的鉴赏力进行赋分,并计入个人总成绩。

(2)考核内容多元化。采用规定课题和自选课题相结合。根据课程进度制定系列化的规定课题,考核学生的专业实践技能和操作基本功;为鼓励学生个性发展,结合兴趣爱好和专业素养,教学过程中鼓励学生自选课题,并尽可能的接近实际工程难题、教师的科研项目和企业研发课题。以学习小组为单位申报课题,完成课题后,统一进行结项答辩,其目的是培养学生的工程思维和创新能力。课程总成绩的组成和权重为:规定课题占60%、自选课题占40%。

(3)考核方式多元化。采用过程考核与阶段性考核相结合。过程考核主要从平时表现、作品加工难度和质量等方面加强对学生实验实践技能的培养和监督;阶段性考核主要对规定项目的集中考核、小组自选项目答辩等方式加强对学生的综合素质和自主创新能力的培养和考核。按照3~4人成立学习小组,把个人成绩与小组成绩挂钩,在培养学生个体能力发展的同时训练学生的团队协作能力。

(4)能力提升途径多元化。拓展多样化的实践能力提升途径,如鼓励学生刷新自选项目作品难度值、定期举办科技创新竞赛、鼓励学生进企业顶岗实习等途径不断提升实践能力。此外,我院授权了SolidWorks助理工程师和专业工程师认证考试中心,学生可根据需要参加相关认证考试,不断夯实专业技能。

图3 多元化考核评价体系

四、教学改革实施效果

通过两年多的改革实践,机械CAD/CAM技术课程教学质量有了明显的提升,主要体现在:

(1)课堂氛围浓厚。变“被动参与”为“主动实践”。从“虚拟仿真”到“实际加工”,从产品设计、编制加工程序到操作数控机床制作产品实物的全过程中,均是以教师为主导,学生为主体,真正实现了从教师的教为中心到以学生的学为中心的过度。且在教学过程中,将企业真实案例引入课堂,加强了教学过程和工作过程的深度融合,让学生身临其境,调动了学生学习兴趣和探索欲望。

(2)学习效果明显提升。由“学不懂”到“学得透”。相比传统的理论实践教学时空上的脱离,新的教学环境和教学方式使得学生对掌握数控加工技术所需要的时间明显减少,对数控加工技术理解程度明显深化,做到了边学习边实践,边探索边讨论的学习方式。反馈调查显示,95%的学生基本掌握了数控编程与制造的关键技术点。

(3)学生理论知识和实践能力得到全面提升。通过搭建与专业能力相匹配的模块化教学体系和实践平台,在“多元化”考核和提升机制的激励下,通过大量的工程实例和综合型实践项目的强化训练下,

学生工程实践能力得到了加强,有效地推动了学生的成长成才。近两年,机械类专业在大学生创新创业项目和各级各类学科竞赛中获得了较好成绩,学生培养质量和就业竞争力得到了极大的提升,深受用人单位好评。

五、结语

通过对“机械CAD/CAM技术” 课程开展的相关研究和探索,建立了“线上与线下融合式”的教学模式。建立了理实一体的教学体系,加强学生专业知识和综合能力的达成;构建了“虚实结合”的实践教学平台,提升了学生工程实践能力和创新意识,同时培养了安全生产意识、质量意识;提出了多元化考核评价体系,多层次多角度加强对学生的素质、知识和能力的考核,激励学生综合素质的提升。其中教学体系对接岗位需求,实践环境对接工作环境,考核方法对接岗位能力的达成,实现了线上虚拟与线下实战、教学过程与产业过程的深度融合,以期为新工科背景下应用技术型人才的培养提供参考。

[参考文献]

[1] 魏茜.“中国制造2025”需求下的高校职业规划课程设置研究[J].锦州医科大学学报(社会科学版),2017(4):111-113.

[2] 贾茜,汪木兰,宗亚妹,等.面向《中国制造2025》培养先进制造卓越工程师[J].中国现代教育装备,2016(23):51-54.

[3] 刘英,赵茂程,单玉霞,等.“中国制造2025”引领下的案例教学研究[J].机械设计与制造工程,2016(12):100-103.

[4] 廖敏.《机械CAD/CAM》教学改革实践[J].实验科学与技术,2007,5(6):74-76.

[5] 聂晓根,范扬波.CAD/CAM教学方法改革及学生创新能力培养[J].理工高教研究,2007,26(3):101-103.

[6] 吴斌.“中国制造2025”背景下生产系统建模与仿真课程教学改革[J].教育教学论坛,2017(7):4-6.

[7] 宋丽娜.工程专业人才培养目标的逻辑起点及其实现[J].实验技术与管理,2017(4):178-181.

[8] 刘晓平,兰玉.面向“互联网+”与“中国制造2025”的高等教育人才培养刍议[J].教育教学论坛,2017(4):1- 4.

[9] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[9] 王生泽,吴良.机械工程及自动化专业的工程实践教育体系改革[J].实验室研究与探索,2005,24(2):77-79.