冻融循环和干湿交替对黄土力学性质影响的试验研究

周有禄,武小鹏,李 奋,刘贺业,孟进宝

(中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000)

随着国家“一带一路”倡议的实施,我国基础工程的建设也随之进入了高潮时期,如西北地区的高速公路、高速铁路及城市地铁等。黄土区基础工程的建设及运营过程中将会遇到季节性冻土区复杂气候所导致的一系列工程病害和防治问题。

冻融循环的研究表明,经历长期冻融后土的黏聚力和内摩擦角的变化趋势相反,黏聚力降低,内摩擦角变大,且随着冷端温度的降低,冻融作用对其的影响逐渐增加,最终使土的力学性质发生改变[1-3]。庞旭卿等[4]通过试验研究表明黄土强度参数随冻融循环产生劣化,黄土的黏聚力开始时冻融循环劣化效应强烈,在经过5~7次冻融循环后,黏聚力达到一个稳定值,当含水率很高时黏聚力下降不明显,内摩擦角随冻融循环次数无明显变化。齐吉琳等[5]研究发现冻融循环可以改变土的力学性质,冻融前后土的力学性质和微观结构特征都有一定的变化,而力学性质的变化从某种程度上都可以从微观结构的定量改变中得到解释。

干湿交替方面,段涛[6]通过对重塑黄土的干湿循环试验研究得出:随着干湿循环次数的增加土样强度峰值逐渐降低,降低到一定值时趋于稳定;随着干湿循环次数的增加土样渗透系数逐渐增大,最终趋于稳定。李丽等[7]研究表明:试样的黏聚力和抗剪强度随着干湿循环次数的增加而减小,其中内摩擦角随着干湿循环次数的增加先增大,最终逐渐趋于稳定。刘宏泰等[8]通过试验研究了干湿交替周期对重塑黄土的强度特性及渗透特性的影响规律。目前研究主要集中在单一因素对土体力学性质的影响,而在季节性冻土区气候环境更为复杂,土体要经历冻融循环和干湿交替共同作用。因此研究黄土在冻融和干湿共同作用下的力学性质很有必要。

本文以青海东部民小(民和至小峡)公路K70+050处非饱和黄土为研究对象,采用室内模拟土体冻融循环、干湿交替以及两者共同作用下的直剪试验,得到了冻融循环、干湿交替以及两者共同作用后土体抗剪强度参数的影响及其变化规律。

1 试验方案

1.1 土样制备

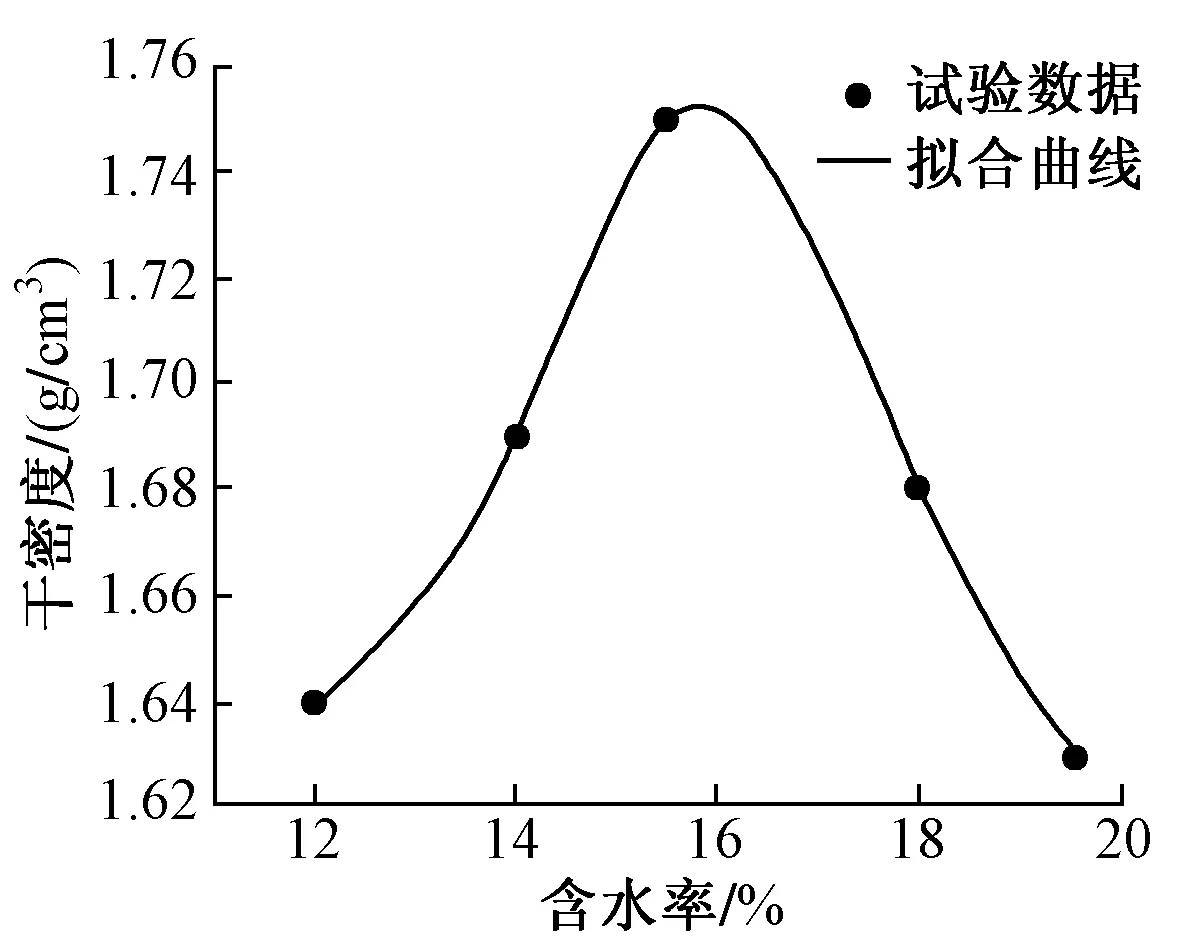

试验土样取自青海东部黄土,土样制备严格执行GB/T 50123—1999《土工试验方法标准》[9]要求。将所取土样过0.5 mm的筛,将过筛土样搅拌均匀并测量其含水率,土样制备过程中干密度误差控制在0.03 g/cm3范围内;土样复测含水率与其要求含水率之差≤±1%。通过土工试验测的土样的基本物理力学性能指标见表1,土样击实曲线见图1。

表1 土样基本物理力学指标

图1 土样击实曲线

1.2 试验设计

试验分为3部分,即不同冻融循环次数下的直剪试验、干湿交替后的直剪试验和两者共同作用下的直剪试验。土样均为高103 mm,底面直径101 mm的圆柱体。将每种试验结束后的试样环刀取样进行直剪试验。

1)冻融循环试验。对不同含水率和不同干密度土样进行冻融循环试验,冻融循环冻结温度为-15 ℃,融化温度为20 ℃,冻融周期为24 h(冻结12 h,融化12 h),分别进行0,1,3,5次的冻融循环,随后进行直剪试验获得黄土的强度参数,从而比较不同冻融循环次数对土体力学性质的影响。

2)干湿交替试验。对不同含水率的土样进行直剪试验,每个含水率土样制备2个,含水率分别为5%,15%,25%,土样增湿时为保证土样水分分布均匀,将增湿后土样静置24 h以上,干湿试验过程中含水率通过定时称取土样重量来实现。干湿循环试验次数为0,1,3,5次。

3)冻融干湿共同作用试验。对不同含水率的土样先后交替进行冻融循环和干湿交替循环,当土样满足试验所要求的冻融和干湿交替循环次数(0,1,3,5次)时进行直剪试验。

2 试验结果及分析

2.1 冻融循环条件下土样强度参数变化

取干密度为1.65 g/cm3,含水率分别为5%,15%,25%和含水率为15%,干密度分别为1.55,1.65,1.75 g/cm3的6组黄土土样进行冻融循环。不同冻融循环次数下不同含水率时,干密度为1.65 g/cm3土样的强度参数变化曲线见图2。

图2 不同含水率时土样的强度参数变化曲线

由图2(a)可知,当干密度为1.65 g/cm3时,土样含水率越低,其黏聚力越大,经过5次冻融循环后,不同含水率的土样黏聚力都有所降低,且降低的幅度随着含水率的增大而减小。这是由于冻融循环对土结构的破坏越来越强烈,黏聚力降到最低值也比较快。由此可知,随着冻融循环次数的增加土样黏聚力最终将趋于一个稳定值。

由图2(b)可知,当干密度为1.65 g/cm3时,含水率为5%和15%的土样在1~3次冻融循环过程中内摩擦角有所减小,在经过3~5次冻融后内摩擦角又有所增大。含水率为25%的土样随冻融循环次数的增加呈现出线性减小趋势,但减小程度不大。所有土样经过5次冻融循环后内摩擦角都有所减小,但减小幅度不大,即冻融循环对土样的内摩擦角影响不显著。

不同冻融循环次数下不同干密度时,含水率为15%土样的强度参数变化曲线见图3。

图3 不同干密度时土样的强度参数变化曲线

由图3(a)可知,当土样含水率为15%时,不同干密度土样在冻融循环过程中黏聚力都有所减小,随着冻融循环次数的增加黏聚力减小趋势变缓。由于干密度较大时土样中的水膜与土颗粒的接触紧密,水膜相变对土单元的影响较大,所以前几次冻融循环对土样的黏聚力影响较大;但随着干密度的减小,土中孔隙变大,在冻结过程中冰晶有足够的空间膨胀,水膜相变对土结构的影响逐渐减弱,所以冻融循环对黏聚力的影响也逐渐减弱。

由图3(b)可知,当土样含水率为15%时,不同干密度下的土样在经过5次冻融循环后内摩擦角降低幅度不大。

图2(b)和图3(b)表明,无论在冻融前还是冻融后,内摩擦角随土样含水率的增大或干密度的减小而减小。这主要是由于影响内摩擦角的主要因素是土颗粒之间的接触面积和接触方式,土样在制备时这些性质已经确定,故冻融循环不会改变这个趋势。

2.2 干湿交替条件下土样强度参数变化

干湿交替条件下土样强度参数变化曲线见图4。由图4(a)可知,土样黏聚力均随含水率的增大而减小,当含水率从5%逐渐增加到25%时,0次干湿交替时的原状黄土黏聚力增加了12 kPa,经过5次干湿循环后,其黏聚力增加了约6 kPa。当土样含水率较高时,随含水率的增大,黏聚力减小趋势缓慢;当含水率在5%~15%时,随着土样含水率的逐渐增大,黏聚力减小趋势变快,表明土样的黏聚力在低含水率时比在高含水率时敏感。由图4(b)可知,在0次干湿交替时,土样的内摩擦角随含水率的减小呈非线性增大,最后逐渐趋于稳定;经过5次干湿交替后土样的内摩擦角与0次干湿交替时具有相似的规律,内摩擦角也随着含水率的减小逐渐增大,土样含水率为25%时干湿交替前后基本保持不变。

图4 干湿交替条件下土样强度参数变化曲线

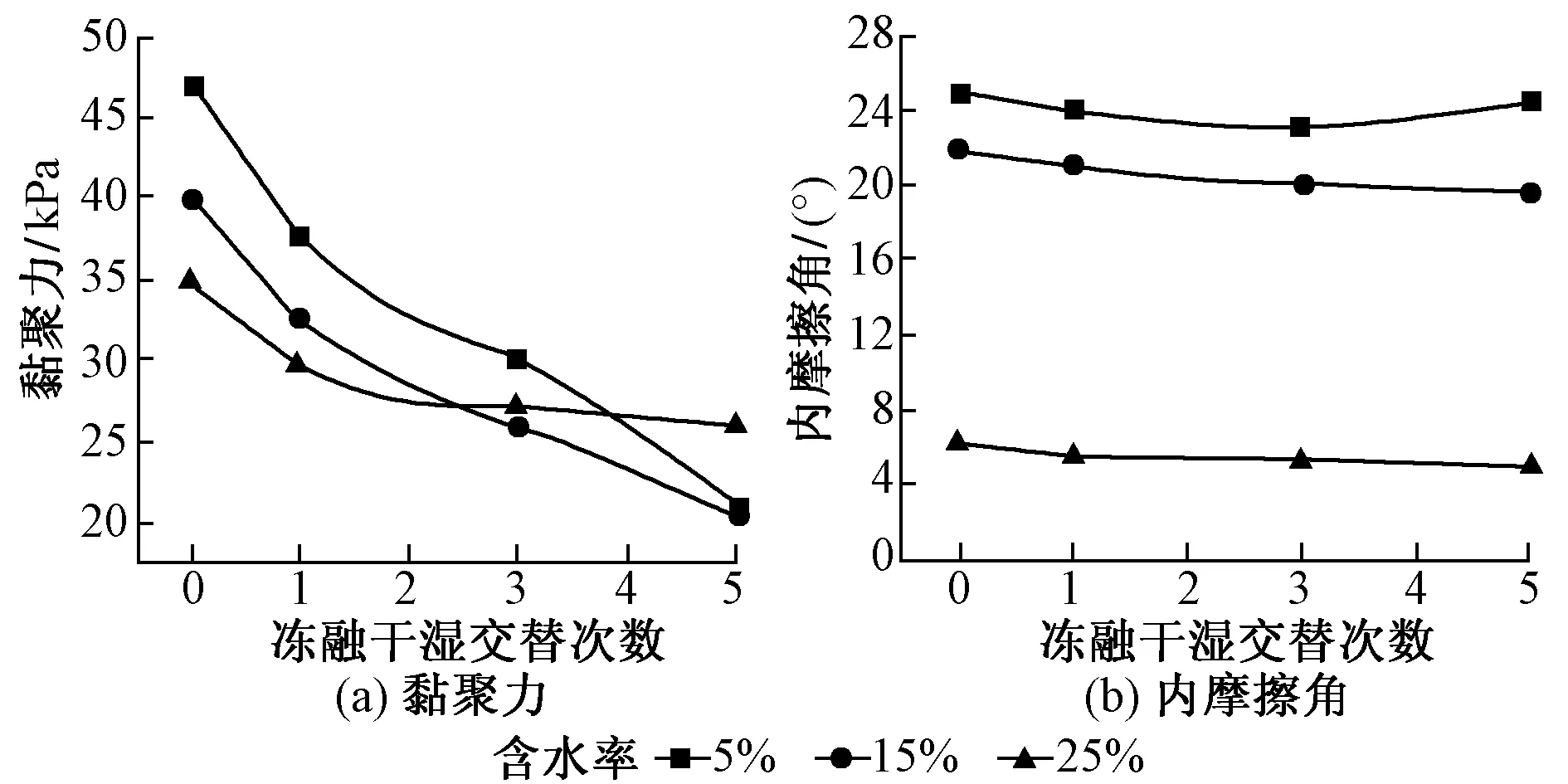

2.3 冻融循环和干湿交替共同作用下土样强度参数变化

图5 冻融干湿共同作用下土样强度参数变化曲线

冻融循环和干湿交替共同作用下土样强度参数变化曲线见图5。由图5(a)可知,在经过5次冻融循环和干湿交替共同作用下含水率为5%和15%的土样黏聚力分别下降了26 kPa和19.7 kPa,而含水率为25%的土样经过5次冻融循环和干湿交替共同作用后黏聚力下降幅度不大,并在第3次共同作用后趋于稳定。由图5(b)可知,土样的内摩擦角随着冻融循环和干湿交替次数的增多均稍有减小,但减小程度不大。从本次试验可以看出,冻融循环和干湿交替共同作用对内摩擦角的影响开始逐渐减小随后又变大,浮动范围在1°~2.5°,总体有略微变小的趋势,可以认为内摩擦角随冻融循环和干湿交替共用作用次数的增加在长期范围内变化不大。

3 结论

1)不同含水率土样在冻融循环条件下其黏聚力在前3次冻融循环劣化比较强烈,随着含水率的增加降低幅度在减小,当含水率很高时黏聚力下降不明显。冻融循环对土样的内摩擦角影响不显著。

2)不同干密度土样在冻融循环过程中黏聚力都有所减小,随着冻融循环次数的逐渐增加黏聚力最终趋于稳定。内摩擦角随冻融循环次数的增加略有减小。

3)土样黏聚力随含水率的增大而减小,且黏聚力在低含水率时比在高含水率时敏感;随着干湿交替次数的增加土样黏聚力呈减小趋势,最终趋于稳定。内摩擦角随着含水率的减小而增大,当含水率增加到一定程度时经过多次干湿交替后土样内摩擦角将不再变化。

4)冻融循环和干湿交替共同作用对土样的破坏程度大于单纯的冻融循环或干湿循环作用。

[1]宋春霞.冻融作用对土物理力学性质影响的试验研究[D].西安:西安理工大学,2007.

[2]赵永峰,谢强,王子江,等.川藏铁路季节性冻土区粗颗粒土边坡温度场特征[J].铁道建筑,2017,57(5):95-99.

[3]章文姣,王志强,宋碧亚.冻融循环对粉质黏土工程特性的影响[J].铁道建筑,2014,54(7):121-123.

[4]庞旭卿,胡再强,刘寅.冻融循环作用对黄土力学性质损伤的试验研究[J].铁道科学与工程学报,2016,13(4):669-674.

[5]齐吉琳,张建明,朱元林.冻融作用对土结构性影响的土力学意义[J].岩石力学与工程学报,2003,22(增2):2690-2694.

[6]段涛.干湿循环情况下黄土强度劣化特性研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2009.

[7]李丽,张坤,张青龙,等.干湿和冻融循环作用下黄土强度劣化特性试验研究[J].冰川冻土,2016,38(4):1142-1149.

[8]刘宏泰,张爱军,段涛,等.干湿循环对重塑黄土强度和渗透性的影响[J].水利水运工程学报,2010(4):38-42.

[9]国家质量技术监督局,中华人民共和国建设部.GB/T 50123—1999 土工试验方法标准[S].北京:中国计划出版社,2000.

(责任审编 刘 莉)