高速列车作用下新型路涵过渡段动力特性研究

王先斌,童心豪,冯汉卿,杨小虎

(1.国核电力规划设计研究院,北京 100095;2.西南交通大学,四川 成都 610031;3.太原铁路局,山西 太原 030013)

我国高速铁路正在大规模建设,“十三五”期间高速铁路的累计运营里程将突破3万km。然而,随着运营里程的增加,运营过程中路基、桥梁、隧道等结构物的病害也会逐渐增多。路涵过渡段则是病害最为严重的路段[1-3]。以某一典型的高速铁路作为例子进行说明,该铁路建设较早,采用了大量的倒梯形过渡段。在实际施工过程中,出现了靠近涵洞位置压实不密实、倒梯形过渡段上部开裂等问题[4-5]。基于此,本文将针对上述过渡段病害,借鉴其他行业的先进技术[6-7],提出一种能够克服上述困难的新型路涵过渡段,以提高线路的平顺性。在此基础上,采用数值计算研究新型过渡段的动力特性,以期为后续类似工程的开展奠定基础。

1 新型路涵过渡段设计方法

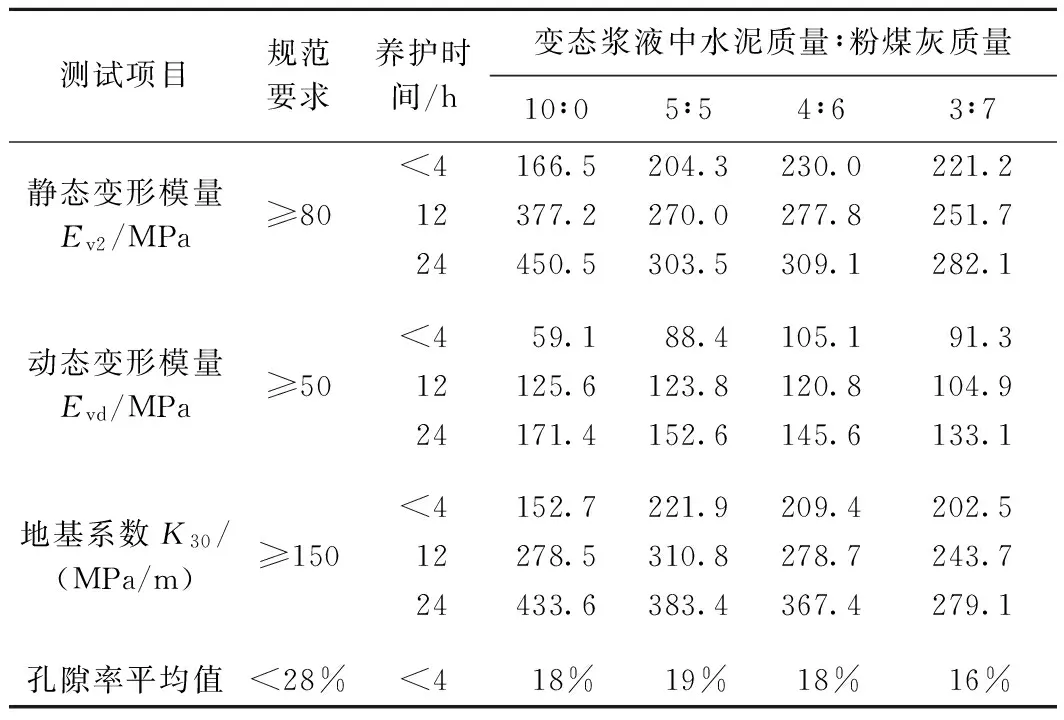

为了能够降低过渡段-路基本体连接处出现的过渡段级配碎石断裂等问题,本文采取同时掺入水泥、粉煤灰的办法来改良级配碎石,在满足要求的范围内适当地降低级配碎石的强度,不断调整配合比,寻求能够满足强度、变形以及抗裂性能要求的改良级配碎石配比。对于靠近涵洞位置易出现难以压实的问题,本文采用掺入水泥、粉煤灰的混合浆液,通过人工注浆的方式将浆液注入级配碎石中,再通过振捣的方式形成变态级配碎石,进而提高压实质量。基于此,通过对比分析原材料、胶结材料的击实度、变态浆液配比、级配碎石配比、变态级配碎石以及经济性等方面,选取水泥与粉煤灰质量比为4∶6的变态浆液来施工。具体试验结果见表1~表3。

表1 单位立方米变态浆液中各组份质量 kg

表2 单位立方米改良级配碎石各组份质量 kg

表3 实测力学指标对比

由表1—表3可知,养护时间在4 h以内,Ev2,Evd及K30随粉煤灰掺量的增加而逐渐增大,在水泥与粉煤灰质量比为4∶6时达到峰值,之后逐渐减小。之后,随着养护之间的增长,峰值效应逐渐减弱,在养护时间达到24 h时,Ev2,Evd及K30随粉煤灰掺量的增加而逐渐降低。鉴于现场施工的复杂性和多因素影响的随机性,偏安全考虑,选取水泥与粉煤灰质量比为4∶6的变态浆液进行施工,在满足规范要求的前提下适当降低级配碎石的强度,保证列车运行安全。

基于上述试验效果,结合前期的研究成果,借鉴其他行业的先进技术,建议新型路涵过渡段的设计方法如下:在桥台后一定范围内采用改良级配碎石(掺入变态浆液),而在过渡段的其他部位采用碾压混凝土进行填筑。碾压混凝土则是采用掺入水泥和粉煤灰的改良级配碎石来代替只掺入 5%水泥的级配碎石,同时借鉴碾压混凝土技术而形成的一种新型工艺。

2 数值模拟概况

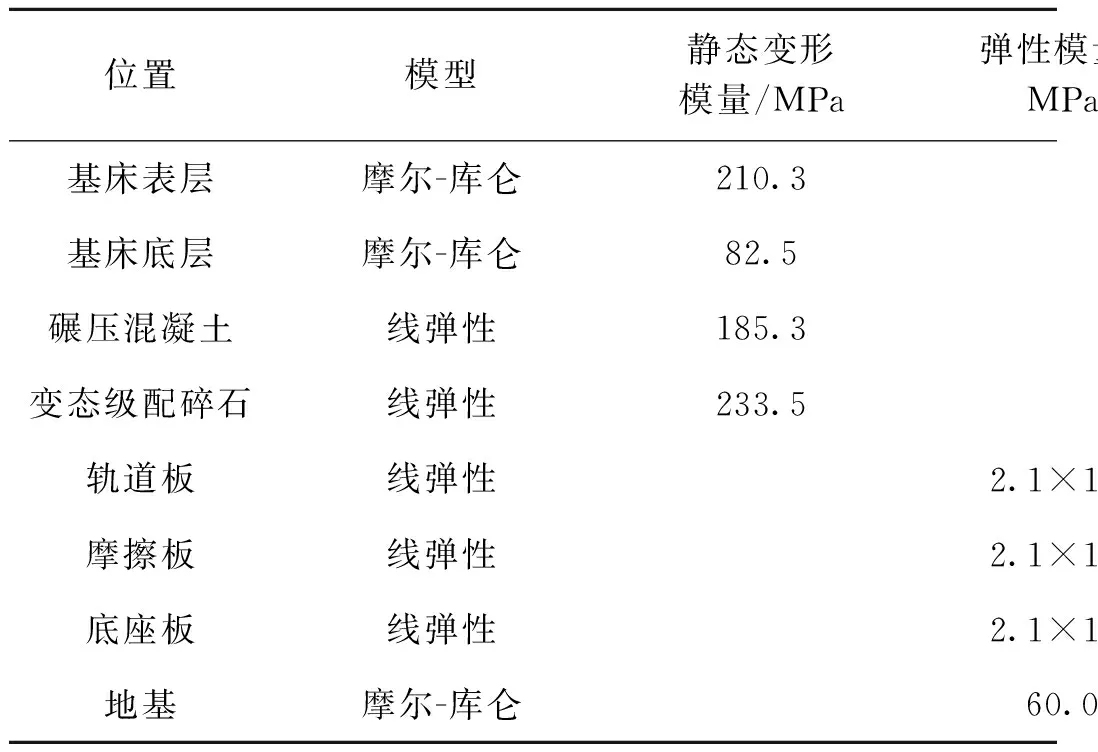

针对高速铁路无砟轨道路桥过渡段,借助设计图纸,在已有研究成果基础上[8-12]建立数值模型,研究高速列车荷载作用下新型路涵过渡段的动力特性。该高速铁路上列车的运营速度为300 km/h,路涵过渡段采用倒梯形,基床表层、基床底层厚度分别为0.6 m 和2.4 m,摩擦板的尺寸为9.0 m×0.4 m,路基边坡外侧为河流,在桥台后3 m范围内采用变态级配碎石,其他部位采用碾压混凝土。具体动力学分析模型见图1。开展现场取样、室内测试等工作,对密度、含水率、模量、泊松比以及内摩擦角、黏聚力等物理力学参数进行了测试,具体结果见表4。

图1 高速铁路车辆-轨道-过渡段大耦合系统

表4 土体物理力学参数

3 数值模拟结果

3.1 过渡段随埋深的动力响应

高速列车通过过渡段时在加速度、动应力及竖向位移方面产生一定的响应。为了能够更加充分地研究列车荷载作用下过渡段随埋深的动力响应,自上而下布设了15个监测点,结果见图2。

图2 列车荷载作用下过渡段随埋深的动力响应

由图2可知:随着深度的增加,过渡段动应力、加速度逐渐减小,并呈现指数分布。出现上述现象可能是由于列车轮载能量在向下传递的过程中,填料快速消耗相应的能量,进而产生了一定的影响深度,本过渡段的影响深度为5.0 m左右。对于竖向位移来讲,随着深度的增加,其变化曲线较为平缓。

3.2 过渡段基床表层随列车行驶速度的动力响应

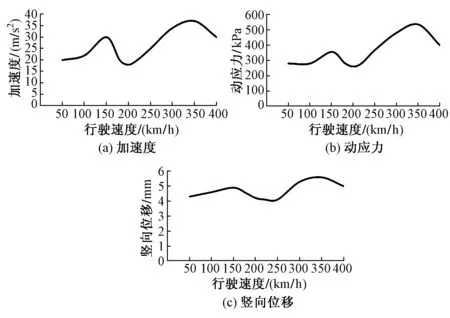

在过渡段基床表层处的中心线布置了监测点,设置列车行驶速度为50,100,150,180,200,250,300,350,400 km/h,得到过渡段基床表层随列车行驶速度的动力响应见图3。

图3 过渡段基床表层随列车行驶速度的动力响应

由图3可知:随着列车运行速度的增加,应力、位移、加速度总体上是逐渐增大,存在速度150 km/h和350 km/h 2个拐点,即临界速度,进而说明列车运行速度与过渡段的动力响应并非成正比例关系。

3.3 不同轴重时过渡段随埋深的动力响应

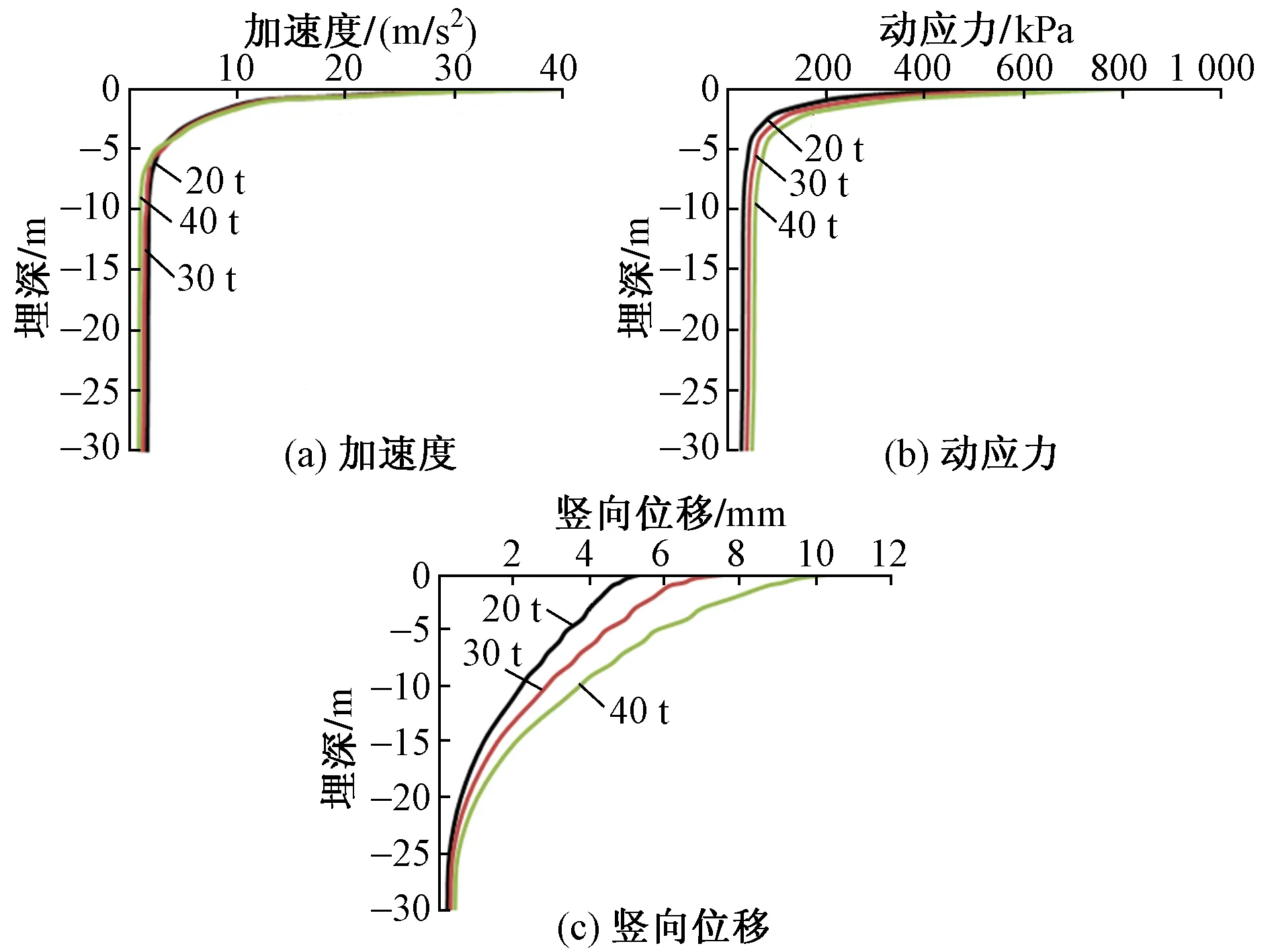

高速列车通过过渡段时加速度、动应力及竖向位移方面产生一定的响应。为了能够更加充分研究过渡段响应随列车轴重的变化关系,在过渡段中心线布置了监测点。设置轴重分别为40,30,20 t,得到过渡段随埋深的动力响应,见图4。

图4 不同轴重时过渡段随埋深的动力响应

由图4可知:随着列车轴重的增加,加速度、动应力变化不大,竖向位移变化较为明显,位移随列车轴重的增大而增大,这说明重载铁路对过渡段的要求很高。

4 结论

1)提出了新型过渡段的组成以及变态浆液、改良级配碎石的关键配比参数。

2)随着深度的增加,路基动应力、加速度逐渐减小,并呈现指数分布。出现上述现象可能是由于列车轮载能量在向下传递的过程中,填料快速消耗相应的能量,进而产生了一定的影响深度,本过渡段的影响深度为5.0 m左右。对于竖向位移来讲,随着深度的增加,其变化曲线较为平缓。

3)随着列车行驶速度的增加,动应力、竖向位移、加速度总体上是逐渐增大,存在速度150 km/h和350 km/h 2个拐点,即临界速度,进而说明列车运行速度与过渡段的动力响应并非成正比例关系。

4)随着列车轴重的增加,加速度、动应力变化不大,竖向位移变化较为明显,位移随列车轴重的增大而增大,这说明重载铁路对过渡段的要求很高。

[1]杨长卫,张建经,朱浩波,等.高速铁路路桥(涵)过渡段的新型设计方法研究[J].铁道科学与工程学报,2011,8(5):6-11.

[2]梁波等.京秦线提速路涵过渡段动力仿真与试验对比[J].铁道学报,2003,25(5):92-96。

[3]梁波.秦沈客运专线路基施工及行车条件下路基的静动态测试[D].兰州:兰州交通大学,2003.

[4]梁波,韩自立,张艳美.京秦线提速路涵过渡段动力仿真与试验对比[J].铁道学报,2003,25(3):92-96

[5]曹新文,蔡英.铁路路基动态特性的模型试验研究[J].西南交通大学学报,1996,31(1):36-41.

[6]EASON G.The Stresses Produced in a Semi-infinite Solid by a Moving Surface Force[J].International Journal of Engineering Sciences 1965,2(6):581-609.

[7]FRIBA L.Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads[M].Groningen:Thomas Telford Publishing,1972.

[8]李军世,李克钏.高速铁路路基动力反应的有限元分析[J].铁道学报,1995,17(1):66-75.

[9]张鈞青.列车荷载作用下周围物体的动力响应解[J].铁道学报,2003,25(4):85-88.

[10]蔡成标,翟婉明,赵铁军,等.列车通过路桥过渡段时的动力作用研究[J].交通运输工程学报,2001,1(1):17-19.

[11]沈刚,周劲松,任利惠.列车动力学模型的研究[J].同济大学学报(自然科学版),2004,32(11):1-5.

[12]蒋建群,周华飞,张土乔.弹性半空间体在移动集中荷载作用下的稳态响应[J].岩土工程学报,2004,26(4):440-444.

(责任审编 刘 莉)