敦煌变文与酒泉宝卷王昭君故事比较研究

王俊桥

(兰州大学 历史文化学院 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

敦煌变文是在唐五代时期十分流行的一种讲唱文体,产生之初主要是讲唱佛经与佛教故事的,后来人们开始利用这种形式,讲唱中国的历史故事与神话传说。但变文这种文体,随着时间的推移曾逐渐消亡,直到藏经洞开启,出土许多敦煌变文文献,才使得这些消失多年的文学作品重回大众视野。而宝卷,是由变文、讲经文演变而来,起源于唐宋时期,兴盛于明清之际,宣卷时有唱有诵,内容涉及历史人物、宗教故事、神话传说等,主题多为劝人积德行善,作为一种民间口耳世代相传的作品,在全国各地都有流传。酒泉宝卷是指广泛流行于甘肃酒泉农村地区的一种民间讲唱艺术。宝卷的故事情节曲折生动,深受广大人民喜爱。由于酒泉地区与敦煌的地缘关系,酒泉宝卷深受敦煌文化的陶染,在其故事情节、文体、内容方面,都受到变文的影响。

“昭君出塞”是中原与周边民族交往过程中的一件极其重要的历史事件,王昭君作为民族交流融合的纽带,她的故事也在民间广泛流传。历朝历代歌咏王昭君或以她为背景原型的文学作品层出不穷。《王昭君变文》(编号P.2553,仅存一件,首缺)与酒泉宝卷中《昭君和藩宝卷》都是以历代流传的昭君故事为蓝本创作的新故事。虽然这两件作品都产生于酒泉地区,但在故事内容、体裁形式等方面却存在不小的差异,具有不同的时代特色。

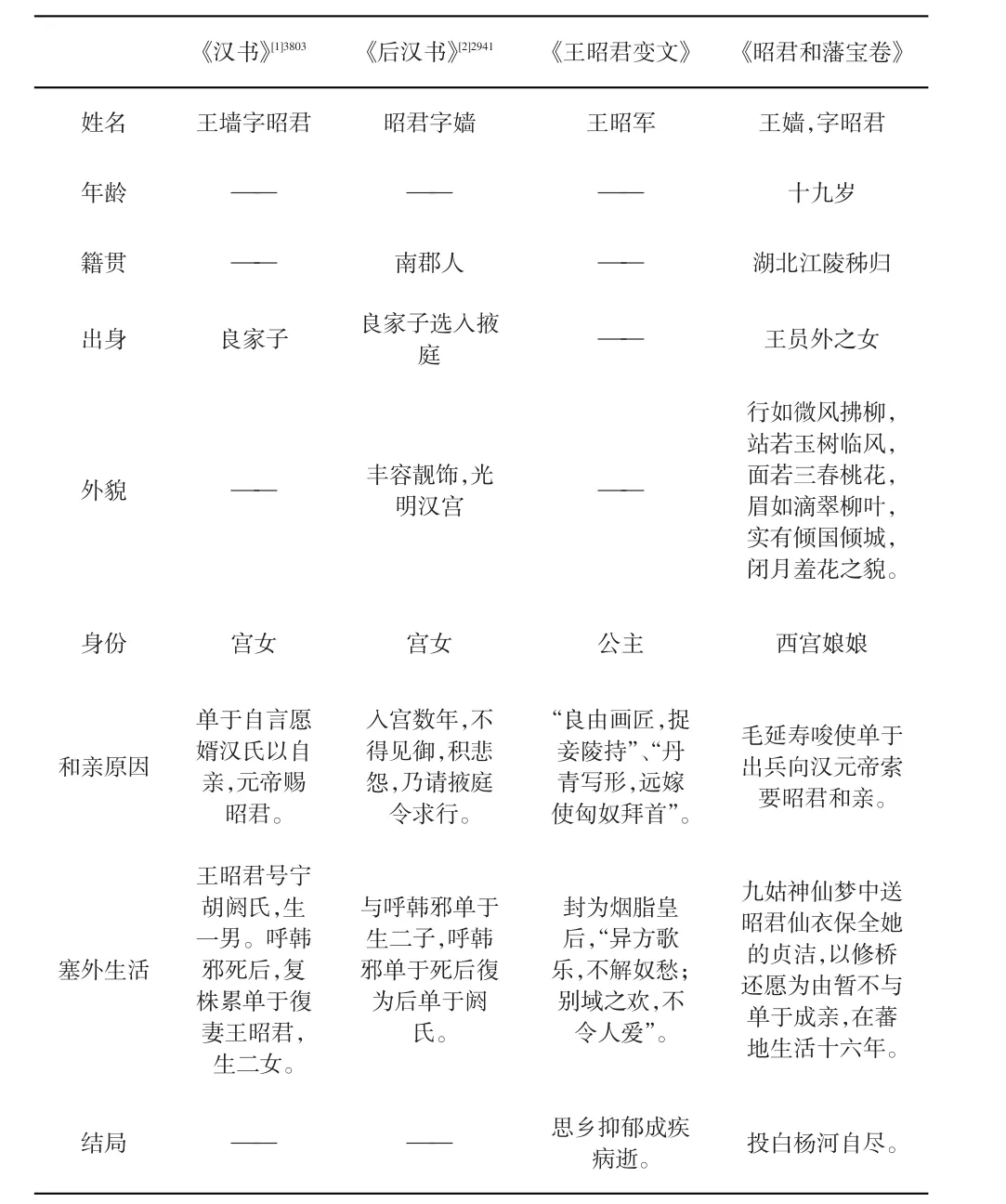

除变文、宝卷这两类民间文学之外,《汉书》、《后汉书》等正史都对昭君出塞这一历史事件有记载,但四则文献关于此事件描述的内容和角度各有不同,甚至关于身份、和亲原因、塞外生活和人物结局等方面,亦有所迥异。具体差异总结如表1所示:

通过上表可以看出,《王昭君变文》与《昭君

表1王昭君故事在不同文学体裁中的内容、情节对照表

一、故事基本情节与思想内容的比较

(一)故事内容与基本情节

和藩宝卷》的故事虽来源于同一件史实,但在故事的情节内容上却大相径庭。

敦煌《王昭君变文》由于前卷缺失,无法得知作品所描绘的昭君和亲之前的生活,但由下卷提到的“良由画匠”、“丹青写形”等描述可以推断,昭君被迫出塞的原因同历史上广泛流传的“画工陷害说”是一脉相承的。《王昭君变文》对正史中只寥寥几笔勾勒的昭君出塞后的生活进行了细致的描写,无论是边地的景色还是风土人情,甚至昭君的心境情绪起伏,都在文中占有一定篇幅,这些内容不仅具有一定的文学性,更赋予王昭君这个历史人物以人文主义关怀。王昭君被誉为“古代四大美女”之一,并非仅仅因为其美貌过人,昭君出塞的历史功绩才是使她名垂青史的重要原因。在汉匈之间摩擦不断的特殊历史时期,昭君凭借个人魅力与“识大体、顾大局”的智慧,沟通了中原地区与北方匈奴的文化,缓和了汉匈之间的矛盾,为民族和平与融合做出了重要的历史贡献。《王昭君变文》中也提到昭君劝解单于“邻国者,大强而小弱,强自强,弱自弱,何用逞雷电之意气,争烽火之声,独乐一身,苦他万姓”。①敦煌写本作“邻国者大而小而强自强弱自弱自弱”,应是语序有误。国家之间的征战,为了领土扩张,却使得百姓流离失所,昭君的进言正代表了广大民众的心声,也是汉匈人民共同的期望。变文塑造出昭君智慧、勇敢的形象,与正史记载相符,且在民间有着很高的认同度。

(二)人物特征刻画与叙事角度

除了站在民族大义的角度对王昭君的历史功绩进行颂扬,变文也将其塑造成一个鲜活的、有强烈感情的“人”,即真正赋予了王昭君女性感性与灵魂。虽然昭君胆识过人,为了国家民族大义前往匈奴和亲,但她毕竟是一个弱女子,内心仍充满对家乡的不舍与眷恋,汉元帝既给了她和亲的尊荣,又让她不得不背井离乡,虽然来到异邦,但在她心里依然认可自己是汉家儿女,在临终时还不忘对单于提出“妾死若留故地葬,临时请报汉王知”的请求,表现出对汉地的归属感。

《王昭君变文》中还有一个重要的人物形象是匈奴单于。在正史记载中,王昭君先嫁给了匈奴呼韩邪单于。呼韩邪单于与王昭君结婚第三年就过世了,依匈奴收继婚制昭君又嫁给了呼韩邪单于的长子复株累单于。这样的婚俗在恪守礼教的汉人看来是对女性莫大的侮辱,但在变文里,昭君在塞外的婚姻生活被人们赋予美好祝愿,这段经历也被饱含感情色彩地改写了。匈奴单于不再是人们刻板印象里野蛮凶狠、只识弯弓射雕的游牧民族首领,而是一位对昭君有真情意有敬重的藩王。昭君初入匈奴,单于即封其为烟脂皇后,并举行了盛大的仪式。单于对待昭君,“每有善言相向”,见昭君闷闷不乐,便为她号令诸部狩猎,颇似当年周幽王为博褒姒一笑烽火戏诸侯。这些单于为了昭君在匈奴能生活得快乐而做出的努力,反映出单于对昭君的一片真心。而当昭君思乡成疾,缠绵病榻,单于更是“重祭山川,再求日月”为昭君祈祷;昭君病逝后“单于脱却天子之服,还着庶人之裳,披发临丧,魁渠并至。晓夜不离丧侧,部落岂敢东西。日夜哀吟,无由暂辍,恸悲切调”,甚至发出“早知死若埋沙里,悔不教君还帝乡”的悲叹,为昭君极尽哀荣。这样情真意切的感情,为这个充满悲壮的故事添加了些许温情的色彩。

与变文相较而言,酒泉《昭君和藩宝卷》的叙事角度则相对单一且充满夸张的想象。毛延寿奉汉元帝命挑选美女充实后宫选中了王昭君,但昭君却不愿贿赂毛延寿因此一直没有得到皇帝召幸。皇帝在后宫见到王昭君后被她的美貌吸引并封为西宫娘娘,毛延寿担心事情败露于是逃亡匈奴,唆使单于出兵索要昭君,皇帝被迫将昭君送去和亲。昭君在大臣刘文龙陪同下历经艰辛前往匈奴,途中梦到仙姑送她一件仙衣,穿上可保她贞洁,醒来后果然出现一件仙衣,于是昭君便穿在身上。在番营前昭君提出要番王臣服于汉,永不侵犯汉地,番王迫不及待应允。昭君见番王大肆封赏毛延寿,于是诉说自己与毛延寿有深仇大恨,只有杀了毛延寿才能与番王成亲。番王为了得到昭君就斩杀了毛延寿。可番王一靠近昭君,仙衣上的毛如同针一样将番王扎得鲜血淋漓。昭君只好谎称因为自己未能及时还愿,于是神灵使自己身上长了十二根银针作为惩罚,番王闻言便下令修桥以帮助昭君还愿。待桥修好,已过去十六年,此时番王择吉日与昭君同去还愿,还愿后番王催促昭君下桥成亲,不料昭君却投水结束了自己的生命。

直观对比变文与宝卷的故事情节,可以看出,相较宝卷而言变文更具文学性,无论是对塞外风情的描写,还是对昭君心理层面地细腻刻画,都突显文采,有很强的文学感染力。而宝卷所叙述的故事情节则充满了神话色彩,虚构且略显夸张的情节使得整个故事更加曲折动人。

二、体裁与讲唱形式比较

有关敦煌变文与酒泉宝卷的关系,前辈学者郑振铎、[3]173,520-523谢生保、[4]78-83庆振轩[5]41-48等都有做专门的论述。《王昭君变文》和《昭君和藩宝卷》作为在同一地域孕育出的不同作品,在文体与讲唱方式方面有许多共性,但同时也有彼此相异的特性。

(一)文学体裁对比

在文体上,《王昭君变文》采用韵散结合的方式,以散文叙事,再用韵文将故事情节中的细节铺陈吟唱。散文部分受唐代骈文的影响,虽属民间通俗文学,半文半白,但讲究辞藻,对偶押韵。韵文部分则是五言或七言,同样讲究押韵,诗词格律较严格。相较《王昭君变文》较为严谨的形式和较强的文学性来说,酒泉《昭君和藩宝卷》则显得更加通俗随意“接地气”。《昭君和藩宝卷》虽然也是韵散结合的形式,但宝卷中散文部分的文字用语类似于通俗小说中的语言,几乎全为白话文,甚至还夹杂有当地的方言土语。韵文中的吟诵词在散文和唱词连接处起到承上启下的作用的部分多为七言;其余基本全为三-三-四结构的十言韵文,而内容基本都是大白话,只是押了韵脚,为了划分节奏方便讲唱。

(二)讲唱形式比较

受益于各自的讲唱形式与传播方式,《王昭君变文》和《昭君和藩宝卷》作为民间文艺,都有着广泛的群众基础,在民间流传甚广。在讲唱形式上,前辈学者研究证明变文的讲唱是配合着图画和音乐的,由于时隔太久,变文音乐早已失传,与《王昭君变文》配套的图画痕迹也无法查明,但是后人还是可以根据现有的文字资料,还原当时讲唱的基本情形。《王昭君变文》中有“上卷立铺毕,此入下卷”的转折提示词,“铺”一般是作为画卷的量词;还有唐朝诗人吉师老《看蜀女转昭君变》中“画卷开始塞外云”,依据这些描述可以推测出当时在讲唱《王昭君变文》时是有配套的图画作为辅助说明的。[6]卷七十四,8771宝卷作为由变文发展而来的一种讲唱文学形式,继承了变文有图有乐的形式。谢生保先生就在文章中记述曾亲眼目睹酒泉钟楼寺的和尚指着壁画进行宝卷宣讲活动,[4]79虽然《昭君和藩宝卷》流传下的文本中并没有图画,但可以推测在有条件的情况下,宝卷的宣讲活动也是尽量配合图画一起进行的。除此之外,宝卷的讲唱还有与之相配的音乐,这类音乐现在仍有流传,并进行了整理记录。[7]第四辑,347-354有学者指出宝卷中的音乐有可能是来自敦煌赞文俗曲,如现存敦煌文献《五更调》(S.5529b)的唱词与《昭君和藩宝卷》中《哭五更》内容结构相近,都是“一更”至“五更”三三七句式的反复吟唱,这类歌词在民间流传已久,因此在酒泉宝卷创作流传的过程中,可能也吸纳了这种民间唱词的形式。但是否来源于同一音乐并不能因此而断定,只能存在这样一种可能性。

在讲唱规模与场所方面,由于变文和宝卷的演绎最初都是为了宣传宗教,因此多为与宗教活动相关的场景和地点,且具有一定的宗教形式化特征。后来,讲唱内容中又逐渐融入了传统历史故事,变文的讲唱仪式变得更加随意,如王重民先生说“不论过年过节或在其他欢乐庆祝的日子里,在寺院的庙檐下,在集市的十字街头,以至在官僚地主的庭院里,铺个摊子,挂上画卷,就可开讲。所以到了变文全盛时期便完全没讲经仪式了”。[8]310而宝卷的宣卷活动则深入民众之间,进入家庭讲唱的程度,而随着时代的变迁,河西的宣卷活动更具随意性,三五成群,不限地点,也没有特定的仪式,已经实质上发展成为一种民间文艺活动。

三、地域特征与时代背景的比较

《王昭君变文》和《昭君和藩宝卷》诞生于河西地区,而匈奴的主要活动范围包括单于统治领土的行政中心单于庭,史书提到“呼韩邪竟北归庭”[1]卷九十四下,3801是在北方地区。有关单于庭的确切地理位置,丁谦、[9]27,83-94林幹[10]30-31等学者均有过论证,尽管目前尚无定论,仅可以确定单于庭大致位于长安北方,但不管是在《王昭君变文》还是《昭君和藩宝卷》中,昭君出塞的终点都是在河西地区,这就是文学作品地域性的一种集中体现。

《汉书·匈奴传》中有提到“(呼韩邪)单于欢喜,上书愿保塞上谷以西至敦煌,传之无穷,请罢边备塞吏卒,以休天子之民”。[1]3803由此可见,在当时,敦煌也在匈奴的势力范围之内。另外一个可能的原因是西汉的两位公主——细君公主和解忧公主均远嫁至位于西域的乌孙,因此在文学创作中,亦将昭君出塞的方向由北方写成了西方。变文与宝卷中涉及的昭君日常活动地点也多在河西地区,如变文中提到的“烟脂山”、“金河”、“酒泉”,宝卷中昭君最后投水自尽的“白杨河”均为今酒泉地区内地名。这故事背景的产生,受历史因素与地域环境的影响之外,也受到作者主观情感的影响。根据《王昭君变文》中“可惜明妃,奄从风烛,八百馀年,坟今尚在”可大致推断出其创作于昭君出塞之后的八百余年,昭君出塞的时间为西汉竟宁元年(公元前33年),八百余年后,大约是德宗时期(公元780~804年)往后,最晚不过唐宣宗时期(公元847~858年),正是唐王朝由盛转衰的时期。安史之乱后,吐蕃趁机东进,大举进攻河西地区,786年沙洲敦煌被迫与吐蕃议和标志着整个河西地区都成为吐蕃领地,直至848年张议潮率民众起义,推翻了吐蕃的统治,河西地区才重新恢复唐王朝的统治。通过对时间线的梳理可以看出,《王昭君变文》的创作时间,大致就是在吐蕃势力侵入河西的时期,而根据王重民先生的推论,这一时期也是变文的全盛时期,所以不难理解人们通过变文这种文体,描写昭君故事诉说昭君的离乡之苦与思乡之情,文学作品寄托了创作者本人的内心思想感情,而《王昭君变文》能在当时受到广泛的欢迎也正是由于表达了广大民众的心理。生活在异族的统治与压迫下,其中的心酸与屈辱,使得广大河西民众将自己的情感投映在文学作品中王昭君这个人物身上。

《昭君和藩宝卷》出现的时间要远远晚于《王昭君变文》,保存至今的文字资料可能是为了宣卷方便而记录的,是俗文学中更加贴近民众的作品。值得注意的是,车锡伦先生编撰的《中国宝卷研究》,较全面的对全国的宝卷流传发展,包括流行地域进行了分析研究:不论是在江浙沪一带现在依然有宣卷活动流行的吴方言区,还是北方地区包括山西等,都没有流行《昭君宝卷》的记载,由此可以推断宝卷是基于地域产生和流行的。方步和编著的《河西宝卷真本校注研究》中收录《昭君和藩宝卷》,基本保留了宝卷原貌,并在原本基础上进行校录注释,发现文本中有许多别字。[11]279-300由此可以推断,不论是宣卷人还是听讲人,均不具备很高的文化水平;而且这些别字多为河西方言读音的别字,更加凸显宝卷浓厚的河西地方特征。

四、民间性浅析

(一)民间作品真实还原民间风貌

宝卷作为民间文学作品,很完整地保存了更真实的日常生活风貌,在发展中不断吸收来自风俗人情等各个方面的元素,有奇谲的想象,也有民间流传不绝的偏见甚至糟粕。如《昭君和藩宝卷》中表现出的较为狭隘的大汉族情节:产生于敦煌陷蕃时期的《王昭君变文》尚能将匈奴单于描写为一个重感情的君主,但是在《昭君和藩宝卷》的描述中,单于却成了一个色令智昏的番王;王昭君与毛延寿的矛盾,也不再是个人恩怨的纠葛,而演变为投靠异族挑起民族纷争的民族矛盾。宝卷的产生与流传是一个漫长的过程,酒泉地区先后经历了西夏、蒙元、满清等异族的统治,且由于地处边陲地区,易受到外族骚扰,导致普通民众对异族的情感相较唐时期更加惶恐与仇视。

(二)作品中的民间伦理道德观

民间性的另外一个特点体现于宗教信仰与民间伦理道德观的杂糅。《昭君和藩宝卷》开头的七言韵文,导引正题吸引听众注意力,类似佛教俗讲的押座文。但宝卷中涉及的土地神、仙姑娘娘则是民间宗教塑造出的神仙形象,酒泉宝卷中也有类似题材的《仙姑宝卷》,将其塑造成一个善解人意并常救人危难的女性形象。酒泉地区也有新修仙姑庙的记载,仙姑在民间的地位和认同度可见一斑。在《昭君和藩宝卷》中,昭君出塞途中遇到猛虎宁愿被虎吃也不愿嫁给番王,九姑娘娘梦中赠予昭君仙衣保护她贞名,也体现出随着两宋后期理学的盛行,大众对妇女贞操的看重。仙衣保护贞名的情节又与《西游记》中的故事具有相似性,《西游记》第七十一回提到,朱紫国皇后金圣宫娘娘被观音坐骑金毛犼所变妖王掳走,紫阳真人担心皇后被妖王玷污,将旧棕衣变作霞裳叫皇后穿上。皇后穿上身后棕衣上的棕毛即化为毒刺,使得妖怪无法近身,保护了皇后贞名,帮助其最终与皇帝复合。传统文化中的封建思想和所谓伦理纲常等糟粕,在这些民间俗文学中相对得以完整地保存下来。《西游记》作为古代最精彩的神魔小说,明中后期甫一面世便受到极大欢迎,加之印刷业的繁荣,很快流行全国。小说的发展也丰富了宝卷在内的其他文学体裁的内容取材,宝卷中与《西游记》相似的情节,体现了不同民间文学作品中伦理道德观与故事题材的互相影响。

五、结 语

比较研究敦煌变文与酒泉宝卷关于王昭君故事的记载,不仅是对这两种文学体裁所描绘基本内容的剖析与区别,还应着眼于不同体裁形式对文学创作本身的影响与制约,以及作品中所体现出的不同历史背景与地域环境是如何影响产生对同一历史事件的不同描述视角与中心思想。古代文学作品所承载的历史文化意义在这些问题的研究过程中均能得到综合体现。以敦煌变文和酒泉宝卷为代表的民间通俗文学作品是中国古代民间文学的重要组成部分,这些作品就极大地丰富了历史研究的视角。尤其是某些以特定历史事件为主题的民间文学作品,从体裁内容、演绎风格甚至中心思想等方面都与正史中的描述相迥异,甚至不同的民间文学作品之间都有很大的区别。针对此类型变文、宝卷等民间文学的比较研究,能够建立一种从文学出发到历史、古代地理特征、民俗文化思想等方面的辐射状视角,对研究古代河西地区民间风俗与特定历史时期民众思想道德观都有十分重要的意义,是了解当时时代背景、民间风俗、地域文化以及发掘文学艺术价值等方面的重要途径。由此可见,从多元研究视角下重新审视这些古代民间文学作品的价值,还有很多有待发掘之处。

参考文献:

[1] 班固,撰.颜师古,注.汉书[M].北京:中华书局,1983.

[2] 范晔,撰.李贤,等,注.后汉书[M].北京:中华书局,1983.

[3]郑振铎.中国俗文学史[M].石家庄:花山文艺出版社,1998.

[4]谢生保.河西宝卷与敦煌变文的比较[J].敦煌研究,1987,(4).

[5]庆振轩.图文并茂,借图述事——河西宝卷与敦煌变文渊源谈论之一[J].敦煌学辑刊,2011,(3).

[6]全唐诗[M].北京:中华书局,1979.

[7]何国宁.酒泉宝卷[M].兰州:甘肃文化出版社,2011.

[8]王重民.敦煌变文研究[C]∥周绍良,白化文.敦煌变文论文录:上册.上海:上海古籍出版社,1982.

[9]丁谦.蓬莱轩地理学丛书[M].北京:北京图书馆出版社,2008.

[10]林幹.匈奴史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.

[11]方步和.河西宝卷真本校注研究[M].兰州:兰州大学出版社,1992.

——河西宝卷整理的回顾与反思