从敦煌本《甘棠集》看晚唐幕府公文创作特征

于俊利

(西安体育学院 体育传媒系,陕西 西安 710068)

在唐代,朝廷以表笺制度来彰显国家仪制。唐代公文可分为“上之所以逮下”的“制、敕、册、令、教、符”和“下之所以达上”的“表、状、笺、启、牒、辞”(《唐六典》卷一)。幕府公文主要指后者而言。天子命官赏赐,需中谢;朝廷大事,如节日、加官、祥瑞等,幕府皆需为文作表以贺。到了唐后期,表笺制度不但继续,且内容、名目都有增加,来自地方藩镇幕府的表状类文集空前繁荣。在晚唐政局动荡中,藩镇表笺愈来愈被看作是礼仪象征,成了朝廷与方镇之间相当重要的联系工具,具有维持藩镇和朝廷关系的重要意义。

因此,《甘棠集》等表状笺启书仪在晚唐大量出现,与当时社会的政治需求直接相关。敦煌文献中P.4093《甘棠集》[1]是唐人刘邺撰写,使用或实寄过的表状书信合集,共四卷。前三卷“当成于大中八年秋九月高少逸出镇陕虢,刘邺被辟为从事后所作”,为幕府公文,第四卷是“刘邺于大中十四年十月十二日入充翰林学士后所作,时间最晚不过咸通二年”,[2]为朝中公文。《甘棠集》中的书状,无论是刘邺代陕虢观察使高少逸所作,抑或是其任翰林学士所作,其致书人都有姓氏官职,明确具体,与其他文献对照,可以清楚地知道表状文发出的时间与对象。其结集编撰的目的在于,为写作涉及各类公私事务、人际关系的表、状、书、启等专门用于官场往还公文,提供格式与内容上的参考。晚唐幕府势力强盛,公文繁荣,《甘棠集》就是此背景下结集且流入敦煌的。[3]作为官方文书的范本《甘棠集》被编集成帙,流传于世,远至西部边陲也保存着唐人抄本,自是有着重要的范本价值。章奏名家作品编集后成为他人仿效、套用的范本,这是促成《甘棠集》等编集单行的重要原因,体现了一时之社会文化风气。

一

中唐或更早的唐前期,入幕文人多为科举出身,但是晚唐多有未进士及第的文人入幕。这一现象,导致幕府公文的作者由进士出身,转为未曾登第的“布衣”。《甘棠集》的作者刘邺的身份就体现了这一点。

刘邺创作《甘棠集》前三卷时未获得科举出身。据赵和平先生《刘邺年谱简编》考证,[4]公元854年九月丙戌,右散骑常侍高少逸为陕虢观察使,刘邺摄陕州参军充观察巡官入少逸幕。《甘棠集》卷一13、14、15,卷三47,当撰于是年秋;《甘棠集》卷三62、64、65、66亦当撰于此时。而当时,33岁的刘邺只是未获得出身的“白衣”。859年,刘邺随白敏中归长安。咸通元年(860年)十月十二日,刘邺以上《乞赠恤李德裕疏》而蒙特赐进士及第,才获得出身。

但是,唐政府曾规定幕职必须“皆奏请有出身人及六品以下正员为之”。[5]因此,唐前期或中唐入幕者多为科举出身,即“登第未释褐入仕而被辟者”及前资官。然而,中唐以后,实际情况远远超过这个范围。胡震亨《唐音癸签》卷二十七云:“唐词人自禁林外,节镇幕府为盛。……中叶后尤多。盖唐制,新及第人,例就辟外幕。而布衣流落才士,更多因缘幕府,蹑级进身。”据此,“布衣”文人入幕府的盛况在中晚唐时才出现。欧阳修《集古录跋尾》卷八《唐武侯碑阴记》亦云:“唐诸方镇以辟士相高,故当时布衣韦带之士,或行著乡闾,或名闻场屋者,莫不为方镇所取,至登朝廷,位将相,为时伟人者,亦皆出诸侯之幕。”另,《文献通考》卷三九《选举》十二引刘贡甫语:“唐有天下,诸侯自辟幕府之士,唯其才能,不问所从来,而朝廷常收其俊伟,以补王官之缺,是以号称得人,盖必许其辟署则可破拘挛以得度外之士,而士之偶见遗于科目者,亦未尝不可自效于幕府,取人之道所以广也。”这两则史料均明确方镇辟士时不计出身,印证了胡的观点。幕府辟士只论才能,并不管是何身份,量才录用、量才授职,落第的文士也可以在方镇幕府找到自己的位置。正因此,“唐之士人,初登科或未仕者,多以从诸藩府辟署为重”,方镇辟署成为唐代中后期士大夫重要的入仕途径之一,对唐后期的政治与社会产生很大的影响。

唐朝廷主要以科举为选用人才的标准,在礼部取得科第资格,唐人谓之“出身”。为了得到这一“出身”,在科举弊端日显的中晚唐时期,很多布衣之士老死科场也终无一第。但是地方藩镇幕府却不用此法,特别是在争夺人才以扩充势力之时,他们任人唯贤,对于文士广为延纳,一般来说稍有文名即可被召入幕,正如《旧唐书·赵憬传》所云:“大凡才能之士,名位未达,多在方镇。”[6]戴伟华先生的《唐代幕府与文学》一书中,将藩镇所征辟的文人分成了七类:“一、布衣;二、游客;三、方士;四、隐士;五、进士、明经及第;六、及第进士又擢宏词;七、已为朝廷命官。”[7]可以发现,前四类均为没有“出身”的白衣之士,占了一半以上的比例。可见,对于一些白衣之士或是科场失利的文人来讲,进入藩镇幕府无疑是他们实现仕宦梦想的捷径。

“布衣”之士之所以能在晚唐时期大量入幕,与藩镇扩充势力、招揽人才直接相关。面对群雄逐鹿的局面,一些对朝廷怀有贰志的藩镇,努力搜求人才入幕,意在扩充自己的势力。藩镇幕府大开其门着力招揽人才,在客观上为一些仕进无路的文人士子们提供了踏入仕途的机会。只要是对己有用的人才,这些藩镇幕府都会优先录用,甚至不计出身,不究既往。同时,这些强藩大镇,也为自己的幕僚寻找入朝做官的门路,可以更加紧密地控制朝政,以致“士之喜利者多趋之,用为谋主,故藩镇日横,天子为旰食”(《新唐书·李石传》),德宗时宰相李石看到人才流入各方镇就曾表达过着这样的忧虑。并且,文士入幕主要取决于府主。出任节度、观察使的常常是朝廷高官,很多幕僚和府主鱼水相得,就是府主入京也会对所喜爱的幕僚作妥善安排,有的就一起带到京城。如李德裕会昌年间为相,就提拔原幕府掌书记刘三复为刑部侍郎。刘三复之子即《甘棠集》作者刘邺,也是随白敏中归长安。

就文人自身来说,科场腐败、屡试不第也是进入幕府的一个重要原因。晚唐科场是整个唐代科举史上最为黑暗的时期,种种弊端集中爆发出来并不断激化。有些人沉沦于科场几十年,但还是“仙桂高高似有神,貂裘弊尽取无因”(罗隐《东归》)。这样的打击对于渴望仕宦的文人来说是几近残酷的。有些失望落寞的文人,疲于科场的黑暗,不得已而另谋出路,应辟进入藩镇幕府。罗隐的科举道路极为艰难,竟至十举不第的狼狈地步。他曾经这样叙述自己的科考经历:“一枝仙桂,尝欲觊觎,十年恸哭于秦庭,八举摧风于宋野。”(《投湖南王大夫启》)据载:“(罗隐)乾符初举进士,累不第。广明中,遇乱归乡里,时钱尚父镇东南,节钺崇重,隐欲依焉,进谒投素作。”[8]终为钱谬所赏识,召为幕僚并被重用。类似罗隐的文人,长年辗转科场,而屡试不第,说明他们有着强烈的仕进之心,但唐朝廷并没有给予他们施展才华的机会,最终逼迫他们接受了拥兵自重的藩镇幕府的辟署。

中晚唐士人进入方镇使府,作为一普遍现象,原因很多,其中还有重要一点就是幕府文职佐吏可以军功叙录。方镇主帅既管军务又管政务,而方镇幕府从副使到巡官都是文职佐吏,但为了升迁快,他们常常以军功来计勋阶。唐代,勋官十二转,最高上柱国,正二品,最低武骑尉,从七品。如文职官以军功计至少可入七品官。文士入幕是为了出幕,去做朝官,如果他在方镇干得不错,升迁起来比朝官方便得多,也快得多,有一日入朝,主司就得依据其在幕府中的官品来除授。薛戎在使府官位从六品下,入朝做了刑部员外郎,就是从六品上的官了。朝廷于此也加以限制,如贞元十年敕:“诸军功状内,其判官既各有年限,并诸色文资官,不合军行,自今以后,更不得叙入战功,其掌书记及孔目官等,亦宜准此。如有灼然功效可录,任具状奏闻。”(《唐会要》卷八一)当是方镇文职屡有叙入军功者,故有此禁,事实上在方镇这类事情是无法禁断的。《李公度墓志》:“欲其速仕也,故不敢以文进用”。[9]不计出身,且以军功进速高于以文进,方镇一时成为是文人极好的升迁场所。

对于这种现象,会昌五年(845)六月,朝廷明确申饬方镇不得奏请乡贡进士入幕充职:“诸道所奏幕府及州县官,近日多乡贡进士奏请。此事已曾厘革,不合因循。且无出身,何名入仕?自今以后,不得更许如此,仍永为定例。”[10]这条敕文说明在此之前藩镇节帅不遗余力地招纳人才,并不计较所辟士人是否及第。但这种明令限制对于藩镇用人所起到的限制作用恐怕相当有限。方镇辟召文士入幕的程序是这样的,首先物色入幕对象,据所需幕职,选用人才,所谓“诸使府辟吏,各自精求,务于得人,将重府望”(《旧唐书·赵憬传》),对象确定后,就上报中央批准,这基本上已成定规。但晚唐藩镇失控于朝廷,中央的号令已经形同虚设,藩镇自主征辟,不完全依从朝章,藩镇大量招揽人才,以备己用,向上汇报只是一种形式,甚至有些藩镇不理会朝廷之法而不与奏报,事实上,朝廷迫于强藩大镇的威慑也不敢不应。

这样,以上种种原因,促成了大量未获得出身的文人入幕的事实。中唐时期杨炎、[11]4722卢群、[11]4761陆质、[11]5127李藩、[11]5150杨元卿[11]5190等均未进士及第而为藩幕辟署为僚佐。征诸晚唐史籍,未得出身而入幕的例子也不少见,很多幕府公文文集的作者即在此例。如李商隐。大和三年(829)十一月,令狐楚由东都留守调任天平军节度使、郓曹濮观察等使,辟李商隐入幕为巡官,此时李商隐只是未曾登第的“白衣”。后来李商隐在《奠相国令狐公文》中说:“天平之年,大刀长戟,将军樽旁,一人衣白”,[12]正是指此而言。开成二年(837)李商隐第五次参加礼部试,才得进士及第。在此之前,李商隐还曾入令狐楚太原河东节度使幕、大和七年十二月入华州刺史崔戎幕。[13]《唐语林》卷三亦载一例:“宣宗舅郑仆射光,镇河中,封其妾为夫人,不受,表曰:‘白屋同愁,已失凤鸣之侣;朱门自乐,难容乌合之人。’上大喜,问左右曰:‘谁教阿舅作此好语?’对曰:‘光多任一判官田询者掌书记。’上曰:“表语尤佳,便好作翰林官。’论者以为不由进士,又寒士无引援,遂止。”寒士田询因无出身不能入翰林,但是却不妨他任幕府判官,这则事例同样从侧面证明幕府所辟之士多无出身的事实。此外,晚唐时代未曾进士及第而为藩幕辟署为僚佐者卢光济、[14]王荛、[6]4282唐彦谦、[6]5063来鹏、[8]154李山甫、[8]163罗隐、[8]180李袭吉[15]等皆是。

二

《甘棠集》无论是代陕虢观察使所作前三卷,抑或是自左拾遗充翰林学士任上所作第四卷,内容上有一特点十分突出,就是这些文范多由贺加官、贺节、贺起居、贺喜庆、谢官、谢赐等贺、谢仪组成,发文对象包括致皇帝及中书门下、宰相个人、朝廷要员、僚友、节度使等。

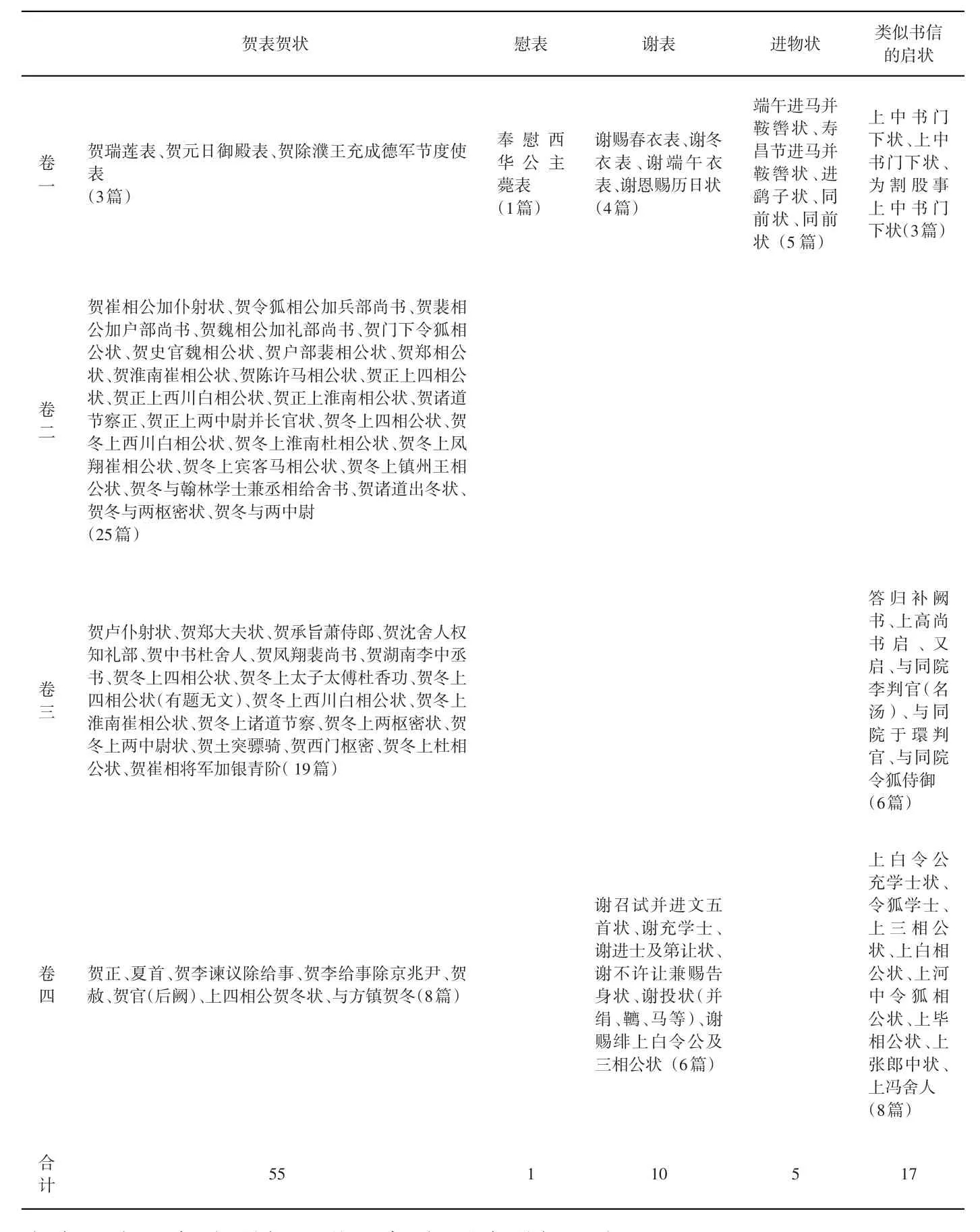

据赵和平《敦煌表状笺启书仪辑校》,[16]《甘棠集》收书状等共88首。所载表状书启的内容,从所抄表状书启大致名目即可看出,约可归纳为五类。其一,贺表贺状,如贺元旦,贺正、贺冬、贺瑞莲、贺官、贺赦等。其中,贺正、起居属于五礼嘉礼内容,祥瑞则属吉礼内容。其二,慰表,如《奉慰西华公主薨表》。其三,谢表,如谢赐春衣、冬衣、绯衣、谢召试等。其四,进物状,如进马及鞍辔、进鹞子等。其五,类似书信的启状,如《上高尚书启》、《又启》、《上白相公状》等(见表1)。

从表1可以看出,《甘棠集》全部88篇书状中,收入贺官及贺节、贺赦等仪55篇,节日进物状5篇,谢赐谢官等仪10篇,慰表1篇,共71篇,占全部书仪的五分之四以上。实际上,除了《甘棠集》,敦煌文献中P.3723郁知言《记室备要》,其百余篇书也几乎全被此类贺、谢仪占据。

这是因为,唐朝以表笺来突出朝廷仪制,在“下之所以达上”的公文中,以表的规格最高:“表上于天子,其近臣亦为状。”[17]关于礼仪性表笺,唐朝有严格的规定。《唐会要》卷二六《表笺例》载:景龙三年(709)二月,有司奏:“皇帝践阼,及加元服,皇太后加号,皇后皇太子立,及元日,则例:诸州刺史都督,若京官五品以上在外者,并奉表疏贺;其长官无者,次官五品以上者贺表,当州遣使,余并附表,令礼部整比,送中书录账总奏。”(开元)十一年七月五日敕:“三都留守、两京,每月一起居;北都,每季一起居;并遣使。即行幸未至所幸处,其三都留守,及京官五品以上,三日一起居。若暂出行幸,发处留守亦准此并递表。”以上表笺是皇帝即位及立后立储等大事规定中外群臣所上的贺表与日常起居表,其中奉表贺起居等同朝见,是一件有关朝廷礼制的大事。《甘棠集》前三卷是刘邺提供陕虢观察使书翰应酬之用,发文使主与受文对象的皇帝、朝中宰相重臣、藩镇节度使之间,体现了等级分明、尊卑有序的政治关系。正是因为关乎国家礼仪制度,所以此类表状笺启作品书仪多以贺升迁、贺起居、贺节日,及谢赐物、谢加官晋爵的贺、谢书仪为主要内容。

此外,幕府文人是代方镇立言的,朝廷和方镇的联系,主要就看各方镇因各种事情呈具的表笺。尤其是唐后期,朝廷的表笺制度不但继续,且内容、名目都有增加。节日贺表明确增加了冬至。吴丽娱先生认为,冬至朝贺同于元正,贺表似乎相沿南北朝而约定俗成。[18]524但在开元前后节日的贺表中,并没有规定冬至。《大唐开元礼》卷九十七《皇帝元正冬至受群臣朝贺并会》中写道:“其冬至受朝贺,则不奏祥瑞、贡物,又无诸方表。”直到贞元四年(788)十一月十三日,中书侍郎李泌奏:“冬至受朝贺,请准元日,中书令读诸方表。”敕旨:“宜依。”至此,冬至朝贺上贺表制度才为朝廷所确立。除元正、冬至外,节日贺仪还增加了端午、重阳。会昌五年(845)八月御史台奏便专门强调了诸道节度支州的贺表,奏称:“应诸道管内州,合进元日、冬至、端午、重阳等四节贺表,自今已后,其管内州并仰付当道专使发遣,仍及时催促同到。”奏中还规定:“除四节外,非时别有庆贺,使司便牒支郡取表状,急递至上都,委留后官进奏。”(《唐会要》卷26)在各种贺表之中,祥瑞作为重要一项也必不可少。《唐六典》同上卷略称:“凡祥瑞应见,皆辨其物名,若大瑞、上瑞、中瑞、下瑞皆有等差。若大瑞,随即表奏,文武百僚诣阙奉贺;其他并年终员外郎具表以闻,有司告庙,百僚诣阙奉贺。”可见,祥瑞也要按等级随时或于年终(即元日)一总奉贺。

表1《甘棠集》所载表状书启篇目、数量统计表

除了贺表,唐代朝廷还有谢表或谢状。《唐会要》卷二六《表笺例》天宝十载(751)十一月五日敕,提到“比来牧守初上,准式附表中谢”,规定“自今已后,诸郡太守等谢上表,宜并附驿递进,务从省便”。传世文献中多见谢官谢进爵增禄及谢节日赐物表状。可见,谢表并不一定属五礼规定的范畴,但它们也是以皇帝的“恩德”为核心,同样为朝廷礼仪所必须。

晚唐表状笺启书仪内容多贺、谢仪,体现了唐后期贺、谢诸官场礼仪的普及。开、天以前传世文献中,贺官仪尚较少见。中唐以后渐多,如柳宗元的《代裴中丞上裴相贺破东平状》、《答郑员外贺启》、《贺裴桂州启》,李翱的《谢杨郎中书》、《贺行军陆大夫书》、元稹的《贺裴相公破淮西启》等,传世数量似尚不及给皇帝的表笺。但是晚唐李商隐、罗隐、崔致远等人的文集中,这类致地方官员的谢、贺官书启已占有很大成分,其数量明显超过给皇帝的谢、贺表仪。这一点,在《甘棠集》等类似的敦煌书仪中很突出。刘邺《甘棠集》中有致朝廷藩镇官员的贺正贺冬仪等贺节仪近30首,占全部书仪的三分之一。再如,敦煌文献P.2646宣宗大中时张敖的《大唐新集吉凶书仪》,在吉仪部分完全放弃了与皇帝、朝廷相关的表笺一类内容,与此同时却将官场往还中的贺、谢官启状放到了主要位置,并增加了贺改官、节日献物、四海朝友加官及谢问疾赐药、补职事等多种内容,其中大多与地方藩镇有关,明显已不同于来自中原的郑馀庆《大唐新定吉凶书仪》。这说明唐前期重家族礼仪及以朝廷为中心的倾向已经愈来愈向重官场和以地方生活为中心转化。

可见,中晚唐以降,表状笺启书仪为藩镇和各级官府官员所用,而对象却多由皇帝转移为地方长官,本应行于皇帝的礼仪却行于官吏之间,这就正像周朝衰微后,诸侯大夫上拟天子,乃是诸侯大夫对周王朝神圣地位和权威地位的挑战、僭越甚至践踏,一种礼的下移。表笺之类似乎虽只是官场生活中某种细微末节的程式,而起居谢贺官仪的推广,却昭示了以节度使为核心的地方小朝廷、小社会的形成。藩镇节度使既然可以代皇帝和朝廷授官、颁节赐,关怀并决定官员考课及任免升迁的大事,那么官员臣服、颂扬的对象便只能是节度长官而不是皇帝。因此通过敦煌文书和传世史料中的表笺启状行用的变化,不仅从一个侧面反映了唐代的官场生活,更反映了唐朝统治衰落后地方权力僭越中央的普遍事实。

皇威不振之下,多为藩镇和各级官府官员所用的贺、谢仪却是愈来愈兴盛。同时,不仅贺、谢书仪的对象有所改变,而且贺仪之中又以贺人改官升迁的“贺官”仪为最多。对于唐后期地方藩镇,在朝廷和皇帝已不是官僚生活惟一或主要中心的时期,一切便围绕官场中的政治关系、政治活动而运转。官职的升降为时人瞩目且成为个人生活中最值得关注的内容。围绕求官求职,官员们“必须小心翼翼地注意这些刻板的仪节,以不失时机地表达对于皇帝或长官、同僚的敬意,构建官场内彼此相互提携的关系,从而维护其个人在其中的地位及升迁。这也是他们政治生涯中不可缺少的内容”,[18]545既是为了维持某种关系,以达到相互提携或被长官照拂的目的,就逐渐形成官僚社会中的礼仪。因此,这类贺仪中除了歌功颂德、钦贺对方得官外,常不乏“厶叨蒙委任,常感恩私,抃跃之诚,实倍常品”(《甘棠集·贺魏相公加礼部尚书》)、“厶忝承眷爱,忻抃伏深”(《记室备要·贺节度使》)之类的套话。可以看出,在唐后期中央集权日削、藩镇势力日盛的形势下,不但地方长官对僚属的任用支配增强,且地方政治也围绕节度使府为中心展开。

三

《甘棠集》在内容上以书札范本为主,兼有典礼仪注。与此相应,行文上,它呈现出骈散兼行、以骈为主的风格特色,即仪注采用的是秦汉以降的叙事散文形式,而书仪的主体部分——书札,则承袭的是齐梁以来的骈俪文风。如《贺元日御殿表》云:“纳佑而王猷兹始,发生而圣运惟新。素雪方销,散皇明而已远;绿波初起,流睿渥而逾深。……敢望鵷鸾之列,徒增犬马之心;掩泪难收,高隔烟霄之路;称觞难及,空瞻日月之光。”这是一篇上表祝贺皇帝元日御殿的文章,述事言情均用清新流畅的四六骈语,展示了富丽堂皇的文彩,文胜于质,达到唐代官场书面文章新的境界。

幕府章表的制作关系极大,直接影响着皇帝、上级官员对方镇的好恶,所以,表笺写作必须表述得恰当得体。但仅仅达意还不够,还要讲究文采与气势。晚唐表笺公文以骈体为主,大概有以下三方面原因:

首先,承袭有自。上承齐梁以来表笺公文的骈俪文风,唐代上行下达的公文,其主流是骈体。限于篇幅,这里主要考察“四杰”、“燕许”、“元白”及其所处时代的文章概况,以求窥一斑而知全豹。“四杰”中王勃有骈文八十一篇,其中就包括表启等公文。骆宾王的文章主要是启、表、序、露布等,皆出以骈体。其《讨武曌檄》,名声之大,自不待言。其实,“四杰”之所以被合称,主要原因即在其骈文。闻一多《唐诗杂论·四杰》开篇就说:“‘四杰’这徽号,如果不是专为评文而设的,至少它的主要意义是指他们的赋和四六文。”盛唐时期张说、苏颋的诏诰文章号“燕许大手笔”,所作又多为骈体。谢无量《骈文指南》中说:“燕、许并登拔士武后之朝,与当时珠英学士周旋,张说尝称李峤、崔融、薛稷、宋之问之文皆如良金美玉,无施不可,而其所自为文,特为典质。韩、柳之徒颇讥评文士,犹时称燕、许,故其气势深厚,卓尔不群,唐骈文之盛轨也。”张说文主要有表、策、议、序、碑文等几大类,除了《唐西台舍人赠泗州刺史徐府君碑》等极少散体文外,都为骈文。苏颋文章的制、敕、册文、表、神道碑等几类,亦多为骈体。元和十五年(820),白居易、元稹同任郎中知制诰,二人所拟制诰基本为骈体。《新唐书·艺文四》有《元和制策》三卷,仅收了元稹、白居易、独孤郁三人的骈体制策奏议,可见他们的骈文在当时的影响。

其次,时人推进。骈文乃有唐一代的“时文”,人或称之为“今体”,与散体“古文”相对。韩、柳古文运动的成就无疑很高,宋姚铉《唐文粹》序中说:“韩吏部超卓群流,独高遂古,以二帝三王为根本,以六根四教为宗师,凭陵轥轹,首唱古文,遏洪流于昏垫,辟正道于夷坦。于是柳子厚、李元宾、李翱、皇甫湜又从而和之……世谓贞元、元和之间,辞人咳唾皆成珠玉,岂诬也哉!”苏轼称韩愈“文起八代之衰”,陈寅恪对韩愈也是推崇备至:“退之者,唐代文化学术史上承先启后、转旧为新关捩点之人物也。”[19]但是,一时颇有声势的古文运动,却未能使古文在公文领域取得代替骈体的优势。一般官方的行政文体如制、诏、状、牒、章、奏、笺、启、表、状、判等,这些文章具有“坐天子而朝群后”,“奉明神、享宗庙”的作用,要求严肃庄重,因此仍继续传统采用骈体。与朝廷公文相一致,敦煌遗书中存留的以《甘棠集》为代表的表状笺启等各类书仪,亦皆用骈体写成。所以,“整个中晚唐时代,骈文仍占主导地位”,[20]依然是“唐代最发达”的文体。当时许多文章家皆擅长骈体,如令狐楚、李商隐辈都是“今体章奏”的大家。《旧唐书》卷172言令狐楚“才思俊丽,德宗好文,每太原奏至,能辨楚之所为,颇称之”。令狐楚出于爱才,让李商隐和他的儿子令狐綯一起学习,传授给他们立身的学问——章奏之学。令狐綯后来由知制诰充翰林学士,官至同中书门下平章事。李商隐一生几乎就靠章奏的学问寄身幕府,他曾有《谢书》诗云:“自蒙半夜传衣后,不羡王祥得佩刀。”专指令狐楚以骈体章奏之学教授一事而言。对于令狐楚的指导教授,李商隐感恩戴德之情溢于言表。即使是大力提倡古文运动的韩愈,其作品集中公文也多为时文骈体。据笔者统计,《全唐文》中其存的26篇骈体作品中,22篇是写给皇帝的表状,1篇是代皇帝起草的公文,另外3篇中,2篇是祭文,1篇是书信。所存骈文多为公文,作为实用性的官方文体,自然要遵守当时的程式。韩愈作为古文运动的倡导者,作品中尚且有二十余篇的骈体公文创作,可见文章体裁及功用不同,则文体选择也必然存在差异。

再次,骈文自身具有不可替代的美感。六朝时,骈文是唯美主义的贵族文学,讲究四六对仗、辞丰藻丽、多用典故等艺术形式不仅给文人提供了施展才华的空间,而且使得气势雄壮、音韵铿锵,有利于营造的神圣气氛,体现出官文的庄重与威严。章奏体的读者是朝官或皇帝,更多的是向上流社会传播的,主要是应用而兼显文才。骈文堂皇典雅,行文重声势,正可以象征帝国的威仪,其文音韵铿锵,又便于宣读。验之于《甘棠集》,这些文体特征都得到很好的体现。贺、谢表具体内容的写作上充分利用了骈文典雅雍容、铺张夸饰及和谐声律等兼具美感与实用的优点。以同样结构的同句两两并列,就具有建筑美;以四六的句式反复排列下去,能尽情抒写某一层意思,收到极力渲染,加强语气的效果。另外,唐代文学特别是诗歌,是律化形式,在节奏、音韵上已成为大家所乐意接受的,骈文章奏节奏明快,音韵协调,也符合时代的审美要求。即使通常人所批评的用典使事,雕绘藻采,也不是全无可取。公文中用典使事在表情达意上能起到精炼含蓄、曲尽其意的作用。

这样,晚唐具备高超的骈文技巧即成为仕途的进身之阶,亦如崔致远语:“适当乱离,寓食戎幕,所谓饔于是,粥于是”。擅长写作章表一类的应用文,是进入幕府的一个重要资本。如《唐语林》卷三载:“刘侍郎三复,初为金坛尉,李卫公镇浙西,三复代草表云:‘山名北固,长怀恋阙之心;地接东溟,却羡朝宗之路。’卫公嘉叹,遂辟为宾佐。”刘三复结合当时李德裕的官职和浙西治所润州的地理位置,巧妙委婉地表达了李德裕虽然处身僻远却眷念朝廷的心情,因此受到李德裕的赏识,辟入幕府。尽管《全唐文》仅存刘三复文3篇,且均非幕府表笺之作,但是史志、目录中录其所著《刘三复表状》10卷。这10卷当为幕府表笺之作。不难设想,晚唐文人流荡,既然有一批文人靠章奏而寄生于幕府,由于方镇的推奖或荐之于朝或扬名于文士间,那么,传授章奏之学就是十分功利的行为,于此,我们可以推想,刘三复擅长章表一类的应用文,年少的刘邺之所以擅长骈体可能也受过其父此方面的教育。

凡公文大抵难免程式化。尤其是晚唐,藩镇势力增强,社会动荡,幕府公文所发挥的效能较之前代大大增强,幕府公文文集和同类书仪在晚唐时代数量激增,一些幕府文书越来越重形式,与章奏之“用”相背离。即使书信,虽意在述事陈情,披肝沥胆,但在写法上亦离不开程式化的框架。《甘棠集》为典范之作,虽能针对人物的不同身份,选用不同的语言以示颂扬赞誉之意,遣词炼句,讲究分寸,但由于深受公文程式的条条框框所限,亦难免形式单调,套语较多甚或词句重复之嫌。正因为《甘棠集》所收的表状书启皆恪守固定的程式和用语,以适应官场公文和礼仪应酬的需要,故而写作程式较固定,其主要步骤和某些固定表达逐渐从具体文章中抽剥出来,成为可以直接套用的书仪。“其间空阙者,临时改更”,留下了模仿套用者填充的空间,如某些篇章中“臣厶言”、“厶日月”等语汇极常见,较为复杂的内容也多有省略,可见《甘棠集》也是可供直接套用的范文。这种官方公文式的写法,使本应生动活泼的文字,变得枯燥起来,至于某些颂扬赞誉之词和行文套语,更难免陷入公式化概念化之中,从而使作者的文学才能难以得到充分施展的机会,这也是受传统的文体程式化的影响而造成的必然结果。

《甘棠集》虽然是文集,是真实旧作而非虚拟之文,但是可供模仿套用,是敦煌地区书仪比较规范的范本。作为文范,刘邺《甘棠集》的创作,体现了晚唐后期藩镇体制的建立,书仪制作从中央回到地方,制作者的身份由进士出身的朝廷官员向晚唐辗转幕府的“布衣”文人的转变。《甘棠集》由个案性文集向着规范性书仪转变,从内容到用语已由雅入俗,所收录的表状也以谢、贺等各种官场酬应文字为主题,反映了晚唐官场礼仪、官场生活上行下效,已日趋程序化、固定化的特点。《甘棠集》由于从文章的立意布局到独具匠心的遣词炼句,具有较强的文学色彩和审美情趣,从而得到人们的喜爱并远传西部边陲。而《甘棠集》一类书仪西传,又进一步推动了敦煌地区官私文书、应用文范的发展和繁盛。

参考文献:

[1]王重民.敦煌古籍叙录[M].北京:中华书局,2010:302.

[2]赵和平.敦煌本《甘棠集》研究[M].台北:台湾新文丰出版公司,2000:10.

[3]赵和平.《甘棠集》的性质及传入敦煌的时间再探讨[J].北京图书馆馆刊,1999,(2):77-83.

[4]赵和平.刘邺年谱简编[J].北京理工大学学报(社会科学版),1999,(1):12-20.

[5] 王钦若,等,编.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006:8244-8249.

[6] 刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:3778.

[7]戴伟华.唐代幕府与文学[M].北京:现代出版社,1990:84-89.

[8]辛文房.王大安,校订.唐才子传[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986:180.

[9]吴钢,主编.全唐文补遗[M].西安:三秦出版社,1994:354.

[10]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:1450.

[11]欧阳修,宋祁,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[12]刘学锴,余恕诚.李商隐文编年校注[M].北京:中华书局,2002:210.

[13]刘学锴.李商隐传论[M].合肥:安徽大学出版社,2002:77-78.

[14]岑仲勉.从王涣墓志解决了晚唐史一两个问题[C]∥金石论丛.上海:上海古籍出版社,1981:442-443.

[15]薛居正,等.旧五代史[M].北京:中华书局,2003:801.

[16]赵和平,辑校.敦煌表状笺启书仪辑校[M].南京:江苏古籍出版社,1997.

[17]李林甫,等,撰.唐六典[M].北京:中华书局,1992:11.

[18]吴丽娱.唐礼摭遗——中古书仪研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[19]陈寅恪.金明馆丛稿初编[M].上海:上海古籍出版社,1980:285-297.

[20]王运熙.关于唐代骈文、古文的几个问题[J].南阳师范学院学报,2004,(1):66-71.