仰韶文化彩陶的符号学解构

余晓凡

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

通过对仰韶文化典型遗址的大规模挖掘和调查,让后人多角度认识仰韶时期的社会风貌提供了有效数据,使仰韶时期的社会风貌在现代社会中得到生动的体现。然而,这些丰富的研究成果中,从符号学角度出发研究仰韶彩陶还很少见。从符号学的角度对仰韶彩陶符号的意指进行解读,试图揭示仰韶彩陶符号作为表意系统的内在规律,探讨仰韶彩陶符号活动的深层结构和组织原则。它不仅为解读千百年来传承下来的丰富人类文化遗产提供了重要途径,也有助于我们了解仰韶彩陶符号之间的关系,它可以帮助我们提高现代陶瓷艺术的创造能力。

1 仰韶文化与符号学

1.1 彩陶与符号

符号学起源于西方新兴的人文学科,主要来自胡塞尔的现象学,索绪尔的结构主义和皮尔斯的实用主义。①符号学的传入使中国理论界逐渐关注器物背后隐藏的符号学原理。事实上,早在中国的春秋战国时期,庄子已经提出:“言者所以表意,得意而忘言”。得出语言和器物之间存在着能指和所指的关系,语言是器物的能指,器物则是语言的所指。中国传统美学中存在许多关于符号学的观点。中国仰韶文化彩陶在具体材质、色彩、形态、图案等都体现了深藏造物背后的观念符号。

1.2 仰韶文化与符号学的关系

我们生活在一个文化的世界里,任何文化都依靠符号这一手段来传达出它的意义。器物就是由符号组成的“文本”,向我们传达着形式,功能和审美的意义,并表现着特定时代社会价值观和审美趣味。符号学是一门研究符号的产生,传达和释义的过程的学科,文化现象的逻辑学科。②《易系辞》提到:“是故形而上者谓之道,形而下着谓之器”。 一方面,器物文化受到生活文化的引导与制约,另一方面要通过器物文化从而提炼出生活文化,甚至精神文化。因此,仰韶彩陶是不可能脱离符号的,作为表现系统器物符号化过程,也不可能脱离器物所处的文化背景来实现。

1.3 仰韶文化彩陶符号的传达过程

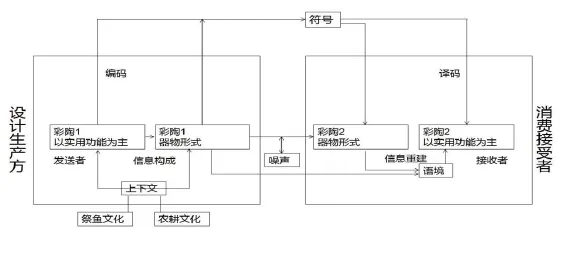

仰韶文化彩陶符号传达过程的构成包含了发送者、接受者、上下文和符号四个方面。其中,发送者是以工匠为代表的设计方、制作方;接受者是彩陶的使用者;上下文是特定时代的背景;符号则是蕴含着相关文化信息的载体。在仰韶彩陶艺术中,符号的具体传达过程如图1所示。

图1 仰韶文化彩陶的符号传达过程

在仰韶彩陶中,符号传达的宗旨在于将“祭祀”信息如实地传达给作为接受者的个体,以“祭鱼文化”、“农耕文化”为主的上下文对发送者(工匠)在设计中产生潜移默化的影响,从上下文中的“祭鱼文化”、“农耕文化”提炼出符号,并以器物的形式传达给接受者,让接受者不仅能够享有器物本身的实用功能,同时也可以体会到隐藏在实用功能背后的认知功能和审美功能。

2 从符号学看仰韶文化彩陶

在符号学理论中,文本指向是“物”。在彩陶艺术中,文本指代彩陶器。彩陶文本有着独特的,明确的符号系统和固有的连接方式。仰韶彩陶符号系统分为:材料符号、色彩符号、图像符号、造型符号。材料符号包括泥料、质地、烧成、肌理;色彩符号包括红色、黑色、黄色;图像符号包括动物图形、植物图形、几何图形;造型符号包括碗、盆、瓶、缸。在仰韶彩陶艺术中,符号系统的分类如表格1所示。

图2 人面鱼纹盆

仰韶文化分为“半坡文化”,“庙底沟文化”,和“西王村文化”。③半坡类型彩陶以红彩、黑彩为主,装饰纹样多以鱼纹、蛙纹、鸟纹等偏具象的动物符号为表现形式,具有浓厚的写实风格。庙底沟类型彩陶以红陶为主,以圆点,勾叶几何符号居多,由写实风格像抽象转变发展。西王村彩陶数量减少,图形描绘符号简单疏松,彩陶符号的减少和简单一定程度上也使得彩陶地位开始下降。

仰韶彩陶的符号是指:在材料、色彩、图像、造型等 领域里,因仰韶文化背景与“祭祀“风俗习惯所形成的碗、盆、瓶、缸等造型、鱼纹、蛙纹装饰方法和丰收、吉祥的象征意涵。通过符号学看仰韶文化彩陶主要看设计者对器物背后的社会文化的理解和诠释。本部分拟从语构、语义、语用三个角度出发分析仰韶彩陶中的符号。

2.1 语构学角度

图3 人形彩陶

表格1符号系统的分类

在符号学中,语构学旨在研究不同语言符号之间的结构关系。④在仰韶文化彩陶中,陶泥,彩绘,烧成,色彩,纹样等是彩陶语言的语构学符号的组成部分。一件仰韶彩陶作品是各种符号元素依照一定秩序所形成的系统。以材料符号、色彩符号为例:

仰韶文化彩陶的粘土是来自黄河经过自然淘洗沉淀的黄粘土和红粘土,彩陶的泥料本身在材料上具有符号性,形成一种天然的质朴,沉着性的符号。泥条盘筑在尖底瓶、小底罐缸等器物内壁和底部留有明显痕迹。形成一种手作感的质地和肌理,通过质地和肌理符号传达彩陶手作的美感。

仰韶文化彩陶的绘料黑色和红色,颜色本身具有符号性,这种符号能够传递一个族群的信仰、习俗等文化信息。《礼记·玉藻》:“衣正色,裳闲色。”孔颖达疏引梁皇侃曰:“正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也。”五色是正色,而“赤”、“黑”都在正色范围之内。仰韶文化彩陶红,黑颜色符号承载的文化积淀和审美价值代表着正气、大方,沉稳等中华民族的品格符号,又含有富贵、雍容、吉祥等中华民族的审美符号,甚至刻意突出红色和黑色的高贵和尊崇的社会阶级符号象征。

2.2 语义学角度

语义学旨在研究语言符号与符号所指涉的对象之间的关系。从语义学的角度来看,视觉,心理和经验特性是仰韶彩陶艺术的重要组成部分。仰韶文化彩陶有鱼纹,鸟纹,蛙纹等纹样,从语义学角度看,仰韶彩陶器物表面的鱼纹、鸟纹、蛙纹表达的是祭祀文化与农耕文化。

2.2.1图像

符号在器物中的语义表达包含了象征性语义以及流行语义,人们的价值取向和生活方式,例如:“祭祀”文化,仰韶文化彩陶中大量鱼类图案具有很强的象征意义。由于鱼类繁殖能力强,寓意丰收富余。因此古人在祭祀活动中为祈求家族繁衍兴旺,会举行“祭鱼”仪式。鱼纹是“祭祀”文化的反映,如人面鱼纹彩陶盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹人面为圆形,头顶上有高耸的三角形,额头左半部涂成黑色,右半部呈黑色半弧弯镰形,人面鱼纹则是宗教祭祀中巫师形象的反映,这些均体现了“祭祀”文化的威严,庄重和神圣。有文化象征的器物不但好用美观,也值得大家对“祭祀”文化的重新思考,如图2。

2.2.2造型符号

仰韶彩陶造型方法中摹拟葫芦形的造型方法为主。盆、瓶、缸等器皿的造型通常是葫芦形状中一部分的变体,赋予了器皿与自然崇拜有关的象征意义。仰韶彩陶人形造型的手法,借用人的形象特征例如人的鼻子和耳部为陶瓷造型点缀,赋予陶器以生命的象征意义,如图3。

古人之所以热衷于这些图案和形状,不仅仅因为它们自身的装饰性和审美性,更重要的是由于这些图案和形状所承载的社会观念,它们作为社会每个成员共同的符号而存在。

2.3 语用学角度

语用学是对符号的运用方式的研究。在仰韶文化彩陶中,环境,用户,行为特征是语用学研究的重要组成。其中,器物设计中的各种指代符号与器物使用场所之间的关系是语用学研究的核心,原始社会先民席地而坐的习惯在某种程度上深刻影响到了彩陶造物活动。

符号能够传达精神,它蕴含着某种象征语义,因而在造物设计中应充分考虑使用者的心理感受,使器物更具人性化。仰韶彩陶大部分的钵、盆、碗、罐、瓶、瓮等大腹小底器物中,多在腹上部,尤其是肩部绘以丰富多彩的图案。这样设计器物主要有以下两点原因:1造物时从接受者的心理、环境、行为特性的角度设计:原始社会的先民们都是席地而坐,图形画在上面可以得到较好的视觉效果。2造物时从发送者的心理、环境、行为特性的角度设计:制陶时,人坐在地上,轮子放在地上操作,将陶坯的下半部分卡放在轮子的器座内使它平衡。绘画时,器物的肩部是最直接的视觉角度,人坐在地上,将手肘支在腿的膝盖上画起来是最方便和省力的,⑤这样不仅可以画各种图案,而且效果也最好。

3 从符号学看仰韶彩陶的意义与价值

本部分拟从符号学视角从语构、语义、语用三个方面对仰韶彩陶艺术加以剖析,进而对符号背后人的心理、情感需求以及社会文化信息等方面加以分析,从以下几个方面对符号学视角下看仰韶彩陶的意义与价值进行分析:

1.仰韶彩陶艺术中的符号学现象体现出这样一种事实:艺术是作为主体的人从现实生活走向审美境界与文化思考的重要途径。艺术作品是这一途径的物化结晶,它不仅指涉及这一议题,更是对某种文化信息的传达。传统的器物造型与人面鱼纹的结合,让使用者在视觉上和心理上感受到这一符号背后承载的艺术价值。

2.符号不是一个物,而是一个事件。符号学的任务不是去教导接受者如何确定一个符号的意义,而是去引导读者突破符号本身,突破器物的限制,去寻找仰韶文化彩陶意义的形成过程。仰韶文化的鱼纹演变过程为:写实鱼纹——典型鱼纹——简化鱼纹——符号化鱼纹。 实际上,鱼纹的演变过程是符号化的过程,是由写实到写意渐进的过程。写实与写意的象征意义没有改变,只有表达形式发生了变化。这种改变是向着符号简化发展的过程。从写实鱼纹到符号化鱼纹,鱼纹的形态发生了改变,但其象征意义始终贯穿于仰韶彩陶中,这是文化认同感在器物设计中的深刻体现。3.对现代陶瓷的启发:对于现代的陶瓷艺术工作者来说,从符号学的角度审视仰韶彩陶艺术最大的价值在于对地域文化内涵的挖掘。每个地方都具有其悠久、独特的地域文化,应针对各地的地域的自然风貌和历史意蕴加以挖掘;重视人文关怀,满足当时人们的需要。如今的器物设计应该系统地把握并全面的分析器物语义,充分运用符号使器物的功能和形式达到高度统一,体现出器物的象征意义和文化内涵。对于当代的陶瓷设计师而言,我们的时代正发生着巨大的变化,我们的文化环境、人们的审美趣味亦不同于几千年前的仰韶时期,如何用传统的材料和绘制方法绘制符合今日审美的图像,以及如何将今日的社会文化信息、风俗习惯以符号的方式融入传统的陶瓷艺术中,是一个值得深入思考的问题。

注释

徐恒醇著, 李砚祖, 王明旨. 全国高等院校设计艺术学系列教材, 设计美学[M]. 清华大学出版社, 2006.

黄嘉琳. 从符号学出发的餐具造型设计[J]. 艺术与设计:理论, 2009(7):172-174.

田自秉. 中国工艺美术史.第2版[M]. 东方出版中心,2010.

舒艳红. 现代设计与符号学的关系[J]. 广东第二师范学院学报, 2007, 27(1):106-108.

李湘生. 试析仰韶文化彩陶的泥料、制作工艺、轮绘技术和艺术[J]. 中原文物, 1984(1):53-59.